- Объемная деформация тела в точке

- Объемное напряженное состояние

- Обобщенный закон Гука

- Об ъе мная деформация. Объе мный закон Гука

- Потенциальная энергия деформации

- Зависимости между модулем упругости E и модулем сдвига G

- 4.5. Понятие об объемной деформации. Потенциальная энергия деформации

- 4.6. Теории прочности

Объемная деформация тела в точке

Под объемной деформацией тела в точке (eV) будем понимать отношение изменения (вследствие деформации) объема элементарного параллелепипеда, выделенного в окрестности исследуемой точки, к его первоначальному объему

где

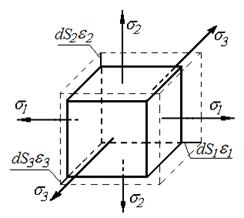

Рассмотрим элементарный параллелепипед, выделенный главными площадками, с длиной сторон dS1, dS2, dS3 (рис.3.19).

Начальный объем параллелепипеда равен

Подставляя полученные выражения элементарных объемов в формулу (20), получим

Поскольку деформации малы (для реальных материалов в пределах закона Гука ei

10 -4 -10 -3 ), величинами второго и третьего порядков малости пренебрегаем. Тогда будем иметь

т.е. объемная деформация тела в точке равна сумме линейных деформаций в этой точке.

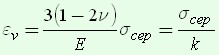

Подставим в (3.21) выражение для ei из закона Гука

Используя свойство инвариантности (3.13), формулу (3.22) можно записать в виде

Из (3.22) и (3.23) следует:

1) у изотропного материала maxn = 0,5; в противном случае, согласно этим формулам, будет получаться физически абсурдный результат;

2) при n = 0,5 изменение объема тела при деформации не происходит; материал в этом случае называется несжимаемым (к несжимаемым материалам близок каучук).

Изменение объема тела определяется по формуле

При однородном напряженно-деформированном состоянии eV=const и формула (24) существенно упрощается

Источник

Объемное напряженное состояние

Объ емным напряженным состоянием называют напряженное состояние, которое можно представить в виде трех ненулевых главных напряжений. Это напряженное состояние является общим случаем напряженного состояния тела в точке.

Обобщенный закон Гука

Напомним, что при одноосному растяжению или сжатию возникают деформации – продольные (в направлении действия силы) $\varepsilon = \sigma /E$ и поперечные (в двух других перпендикулярных направлениях) $\varepsilon ‘ = — \nu \cdot \varepsilon = — \nu \sigma /E$.

В случае действия трех главных напряжений $<\sigma _1>$, $<\sigma _2>$ и $<\sigma _3>$ от каждого из них будут возникать продольные и поперечные деформации. Например, от напряжения $<\sigma _2>$ будет возникать продольная деформация в направлении 2, которая равна $ <\varepsilon _2>= <\sigma _2>/E$ и поперечные деформации в направлениях 1 и 3 $ <\varepsilon _1>= <\varepsilon _3>= — \nu \cdot <\sigma _2>/E$. Таким образом, деформации в направлении главных осей от системы трех главных напряжений будут определяться так

Об ъе мная деформация. Объе мный закон Гука

Определим изменение объема тела, которое находится в условиях объемного напряженного состояния.

О бъем элементарного куба сторонами $dx$, $dy$ и $d$

$

После деформации, когда длина сторон куба изменилась на величину $\Delta x$, $\Delta y$ и $\Delta z$, об ’ ем

\[\begin

Поскольку удлинения являются ничтожно малыми по сравнению с размерами элемента (например, $\Delta x

Абсолютное изменение о ’ объема

\[\Delta V =

Относительное изменение о ’ объема

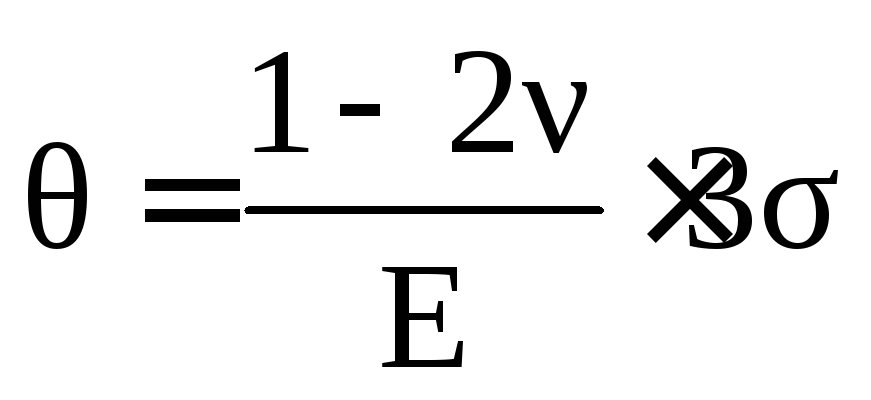

Если подставить вдносні деформации из обобщенного закона Гука, получим

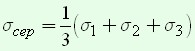

Если среднее арифметическое значение главных напряжений

где \[k = \frac

Потенциальная энергия деформации

При деформации любого тела тратится определенное количество энергии, которая может превращаться в тепловую (при пластическом деформировании), или накапливаться внутри тела в виде внутренней энергии деформации (при упругом деформировании). В последнем случае при разгрузке тела эта накопленная внутренняя энергия выполняет работу.

Определим внутреннюю энергию, которая накапливается в стержне, растянутом силой $F$. Удлинение, которую приобретет стержень, определится по закону Гука

Работа, затраченные силой $F$ на перемещении $ \Delta l$, определяется как $F \cdot \Delta l$, но это справедливо только в случае, когда сила является неизменной в процессе удлинения стержня. На самом деле, значение силы изменяется от 0 до \[F\] пропорционально удлинению. Поэтому в случае деформирования тела работа, затраченные на деформирование, а вместе с ней и потенциальная энергия деформации будет определяться как

Удельная потенциальная энергия, которая накапливается в единице об ’ объема материала)

В случае действия касательных напряжений аналогично

В случае о ’ объемного напряженного состояния

После упрощения имеем

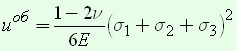

При этом можно отдельно выделить потенциальную энергию, которая соответствует изменению о ’ объема тела

и изменении формы тела

Зависимости между модулем упругости E и модулем сдвига G

Рассмотрим частный случай плоского напряженного состояния – чистый сдвиг, при котором на некоторых площадках возникают только касательные напряжения \[\tau \]. Ранее показано, что при чистом сдвиге главными площадками являются площадки, которые находятся под углом 45 в рассматриваемых. Главные напряжения при этом

Тогда потенциальная энергия деформации

Если рассмотреть ту же самую энергию на площадках, где возникают только касательные напряжения, то

Отсюда \[\frac<<1 + \nu >>

которая справедлива для всех изотропных материалов (материалов, деформівні свойства которых одинаковы во всех направлениях).

Источник

4.5. Понятие об объемной деформации. Потенциальная энергия деформации

Из формул (4.22) и (4.23) видно, что относительная деформация имеет место во всех направлениях не только в случае объемного напряженного состояния, но и линейного, и плоского. Например, если главное напряжение σ2равно нулю, то деформация в направлении нормали по площадке с нулевым напряжением будет равна:

Под действием внешней нагрузки упругое тело деформируется, его объем изменяется и в нем накапливается потенциальная энергия. В процессе разгружения тела потенциальная энергия проявляется в виде работы, совершаемой внутренними силами. Для определения изменения объема тела и количества накопленной им потенциальной энергии необходимо знать изменение объема и количества энергии в каждой частице тела. Приведем соответствующие формулы без подробного вывода.

Относительное изменение объемаопределится по формуле:

После подстановки в формулу (4.25) вместо ε1, ε2и ε3их выражений из (4.22), получим:

В формулу (4.26) входит сумма главных напряжений. Вместо нее можно подставить сумму (σх + σу + σz), так как они равны.

Формулы (4.26) и (4.27) выражают объемный закон Гука.

Если в случае пространственного напряженного состояния σ1= σ2= σ3= σ > 0 (пространственное равномерное растяжение), то на основании формулы (4.26)относительное изменение объемаравно:

В соответствии с законом сохранения энергии потенциальная энергия деформации элементарного параллелепипеда равна работе внешних сил, приложенных к его граням. При вычислении этой работы будем предполагать, что все внешние силы одновременно постепенно нарастают от нуля до своего конечного значения, т.е. что эти силы действуют статически.

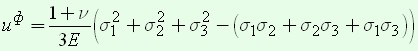

Полная удельная потенциальная энергия деформацииопределится по формуле:

Заменим в этой формуле относительные деформации их выражениями через обобщенный закон Гука из (4.22):

Удельная потенциальная энергия выражается в Дж/м 3 или Н·м/м 3 .

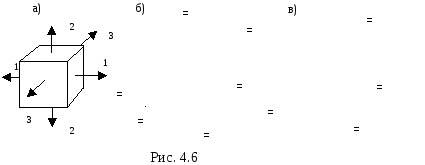

Объемное напряженное состояние можно расчленить на два напряженных состояния. В одном из них объемпараллелепипеда изменяется, а форма его остается неизменной(рис. 4.6б); потенциальная энергия, накопленная в этом состоянии, называетсяпотенциальной энергией изменения объема.

Во втором состоянии (рис. 4.6в) объем элемента не изменяется, аизменяется лишь его форма; потенциальная энергия, накопленная в этом состоянии, называетсяпотенциальной энергией изменения формы.

Для того, чтобы получить выражение удельной потенциальной энергии изменения объема, подставим в формулу (4.30) напряжения

После преобразований получим:

или

Для получения удельной потенциальной энергии изменения формы, подставим в правую часть формулы (4.30) напряжения (по рис. 4.6в) – σ1» = σ1 – σ0; σ2» = σ2 – σ0; σ3» = σ3 – σ0. В результате получим:

После элементарных преобразований последнее соотношение перепишется:

4.6. Теории прочности

При испытании материалов статической нагрузкой на центральное растяжение и сжатие устанавливается их так называемое, опасное (или предельное) состояние. Оно характеризуется наступлением текучести материала, сопровождаемое значительными остаточными деформациями или появлением трещин, свидетельствующих о начале разрушения. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержней из пластичного материала в момент наступления опасного состояния равны пределу текучести σS, а из хрупкого – пределу прочности на растяжениеut.

Известно, что при расчете элементов конструкций должно быть выполнено условие прочности, требующее, чтобы наибольшее напряжение в каждой точке не превышало величины расчетного сопротивления, составляющего некоторую долю опасного напряжения. Для назначения расчетного сопротивления необходимо изучить поведение материала при его деформировании от начала нагружения до момента разрушения.

Экспериментальное изучение поведения материалов под нагрузкой при линейном напряжении или сжатии на существующих лабораторных установках не встречает затруднений. Полученные в результате экспериментов диаграммы растяжения или сжатия дают наглядное представление о сопротивлении материала упругому и пластическому деформированию и позволяют определить такие важные для оценки прочности и назначения расчетных сопротивлений механические характеристики, как предел текучести или предел прочности.

При сложном напряженном состоянии, характеризующемся в общем случае тремя различными главными напряжениями, нахождение опасных значений этих напряжений существенно усложняется. Как показывают опыты, опасное напряженное состояние элемента конструкции (текучесть, разрушение) зависит от вида напряженного состояния, т.е. от соотношения между тремя главными напряжениями. Так как число различных возможных соотношений между ними неограниченно велико, то и соответствующих опасных состояний элемента конструкции тоже может быть неограниченно много.

Таким образом, для каждого нового соотношения между главными напряжениями необходимо заново экспериментально устанавливать величину предельных напряжений. Следует иметь в виду, что опыты при сложном напряженном состоянии осуществить гораздо труднее, чем при простом растяжении или сжатии. Они, как правило, требуют изготовления специальных дополнительных приспособлений и установок к имеющимся в лабораториях машинам, более трудоемкие и дорогостоящие.

Поэтому необходимо найти способ составления условия прочности при сложномнапряженном состоянии, пользуясь величинами σSи σut, полученными при опытах длялинейного(одноосного) напряженного состояния.

Поставленная задача может быть решена лишь на основании предположения (гипотезы) о том, каков вид функции, связывающей прочность материала с величиной и знаком главных напряжений, каким фактором вызывается наступление опасного состояния.

Существует несколько таких гипотез, называемых теориями прочности.

1-я теория прочности– теория наибольших нормальных напряжений. Согласно этой теории,опасное состояние наступает тогда, когда наибольшее нормальное напряжение достигает опасного значения для данного материала, т.е.

где RtиRс– расчетные сопротивления материала на растяжение и сжатие.

Для случаев плоского и объемного напряженного состояний данная теория экспериментально не подтверждается и имеет историческое значение.

2-я теория прочности – теория наибольших относительных удлинений. Согласно этой теории,опасное состояние наступает тогда, когда наибольшие относительные удлинения достигают опасного значения для данного материала.

Если в равенствах (4.35) левую и правую части умножим на Е, то получим:

Преимуществом данной теории является то, что она учитывает все три главных напряжения и экспериментально подтверждается для хрупких материалов.

Недостаток данной теории – она не подтверждается экспериментально для пластичных материалов.

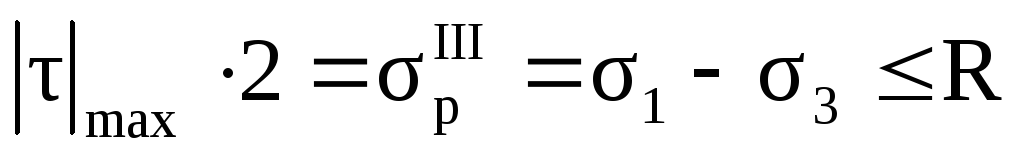

3-я теория прочности – теория наибольших касательных напряжений. Согласно этой теории,опасное состояние наступает тогда, когда наибольшие касательные напряжения в данной точке достигают опасного значения для данного материала, т.е. разрушение материала происходит в результате среза.

Если в равенствах (4.37) левую и правую части умножить на 2, то получим следующее условие прочности по 3-й теории прочности:

Преимущество данной теории – экспериментально подтверждается для пластичных материалов.

Недостатком теории наибольших касательных напряжений является то, что она не учитывает влияния промежуточного главного напряжения σ2, а также то, что не объясняет причины разрушения материала при всестороннем равномерном растяжении. Для хрупких материалов эта теория неприменима.

4-я теория прочности – энергетическая. Согласно этой теории,опасное состояние наступает тогда, когда удельная потенциальная энергия изменения формы достигает опасного значения

Условие прочности по 4-й теории прочности запишется в следующем виде:

откуда, после преобразования, имеем:

Достоинством этой теории является то, что она учитывает все три главные напряжения. Она, как и 3-я теория, объясняетвысокуюпрочностьматериалапри всестороннем равномерном сжатии,но не объясняетпричиныразрушенияматериала при всестороннем равномерном растяжении.

Д

Е = 2,06

Требуется исследовать напряженно-деформированное состояние в данной точке.

Поставить знаки заданных напряжений в соответствии с их направлениями на рис. 4.7 согласно принятых правил знаков для напряжений.

Определить величины и направления главных напряжений, изобразить главные площадки на рисунке и показать на них главные напряжения

Вычислить максимальные и минимальные касательные напряжения, изобразить на рисунке площадки, на которых они действуют и показать направления напряжений. Вычислить и показать на чертеже действующие на этих площадках нормальные напряжения.

Определить нормальные и касательные напряжения на площадках, повернутых относительно заданных на угол = 30

Определить расчетные напряжения с использованием (1

Определить относительные деформации по направлениям главных напряжений (главные деформации).

1. Постановка знаков заданных нормальных и касательных напряжений: х= 80 МПа, («плюс» – растяжение),

у= –90 МПа («минус» – сжатие),

ух= –50 МПа («минус» – против хода часовой стрелки).

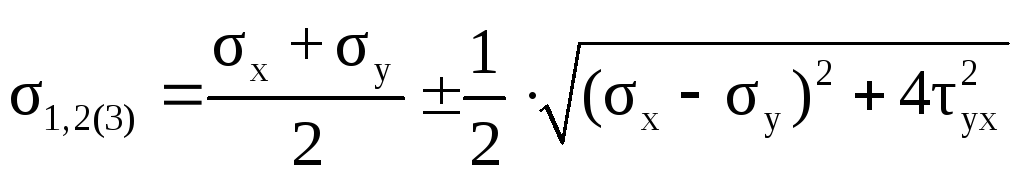

2. Вычисление главных напряжений.

Соблюдая условие σ1≥ σ2≥ σ3, выпишем числовые значения главных напряжений:

Проверка:

Определяем угол наклона главных площадок к заданным:

Угол положительный, поэтому заданные площадки должны быть повернутыпротив хода часовой стрелкии на полученных главных площадках показываем главные напряжения.

При этом максимальным напряжением будет то напряжение, которое проходит в четвертях, где сходятся стрелки касательных напряжений и оно будет находиться ближе напряжению х, которое алгебраически больше, чем у (рис. 4.8).

3. Определение максимального и минимального касательных напряжений на площадках сдвига по формуле (4.12):

Нормальные напряжения на этих же площадках в соответствии с соотношением (4.13) будут:

П

При этом направления максимального и минимального касательных напряжений покажем так, чтобы они сходились у того ребра элемента, где проходит главное напряжение 1.

4. Вычисление нормального и касательного напряжений на площадках, наклоненных к заданным на углы = 30и 30+ 90

sin 30 o = 0,5, cos 30 o = 0,866;

cos 60 o = 0,5, sin 60 o = 0,866.

Для этого используем формулы (4.2)–(4.4)

На рис. 4.9 показаны наклонные площадки и напряжения, действующие на этих площадках cучетом их знаков. Угол > 0, поэтому заданные площадки повернуты против хода часовой стрелки.

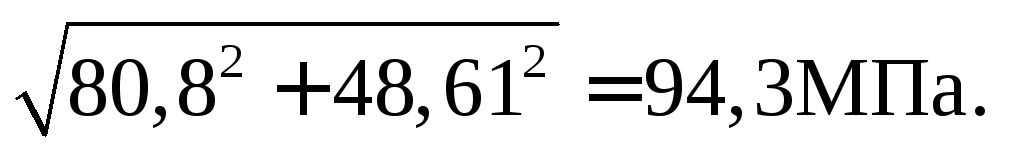

Определим полное напряжение на наклонной площадке:

Относительную деформацию по направлению напряжения определим по формуле

5. Определение расчетных напряжений по четырем теориям прочности и их сравнение:

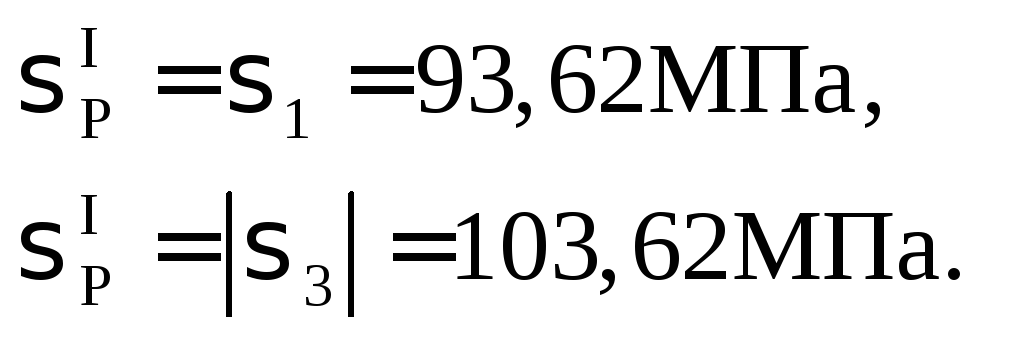

1-я теория прочности – теория наибольших нормальных напряжений:

2-я теория прочности – теория наибольших относительных удлинений:

3-я теория прочности – теория наибольших касательных напряжений:

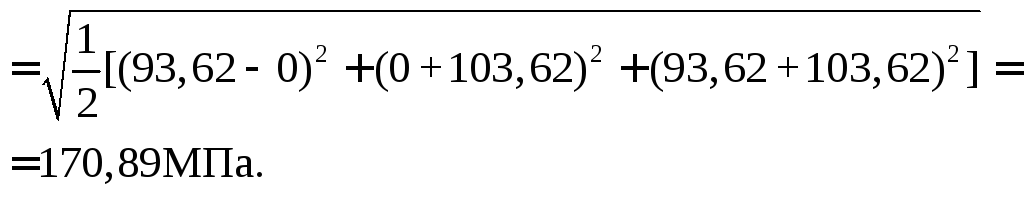

4-я, энергетическая теория прочности:

Сравнительный анализ расчетных напряжений

Если же предполагается, что материал хрупкий, то нужно использовать вторую теорию прочности и условие прочности должно быть записано в виде:

6. Вычислим относительные деформации по направлениям главных напряжений (главные деформации), используя формулы обобщенного закона Гука (4.22):

Источник