- Получение стали в электропечах

- Выплавка стали в электродуговых печах – описание и особенности данного процесса

- Особенности применения дуговых печей для плавки сталей

- Производство стали в электродуговых печах

- Особенности процесса плавки в дуговых печах

- Достоинства электрических дуговых печей

- Лекция на тему «Производство стали в электропечах»

Получение стали в электропечах

Этим методом выплавляют наиболее качественные стали.

Применение электрической энергии в производстве стали даёт возможность достигать более высокой температуры и точнее её регулировать. Поэтому в электропечах выплавляют любые марки сталей, в том числе содержащие тугоплавкие металлы — вольфрам, молибден и др. Потери легирующих элементов в электропечах меньше, чем в других печах. При плавке с кислородом ускоряется плавление шихты и особенно окисление углерода в жидкой шихте, Применение кислорода позволяет ещё более повысить качество электростали, так как в ней остаётся меньше растворённых газов и неметаллических включений.

В промышленности применяют два типа электропечей: дуговые и индукционные. В дуговых печах тепло получается вследствие образования электрической дуги между электродами и шихтой. В индукционных печах тепло получается за счёт индуцируемого в металле электрического тока.

Сущность: Нагрев и расплавление метала осуществляется за счет образования трех электрических дуг, между торцом углерода и поверхностью шихты.

Электрические печи используют главным образом для превращения стального и чугунного металлолома в высококачественные легированные стали, например в нержавеющую сталь. Электропечь представляет собой круглый глубокий резервуар, выложенный огнеупорным кирпичом. Через открытую крышку печь загружают металлоломом, затем крышку закрывают и через имеющиеся в ней отверстия опускают в печь электроды, пока они не придут в соприкосновение с металлоломом. После этого включают ток. Между электродами возникает дуга, в которой развивается температура выше 3000 °С. При такой температуре металл плавится и образуется новая сталь. Каждая загрузка печи позволяет получить 25-50 т стали.

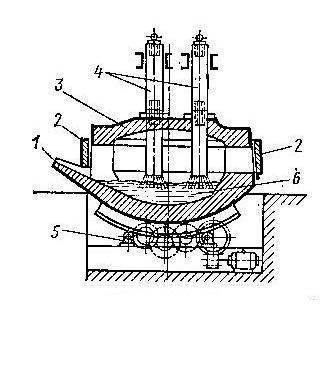

Принципиальная схема электродуговой печи.

1 – выпускной желоб

2 – дверки тигля

4 –графитовые электроды

5 – механизм наклона печи

6 – расплавленный металл + шлак

9 сектор для наклона печи

Корпус печи имеет форму цилиндра со сферическим или плоским днищем. Снаружи стальной кожух, внутри – огнеупорные материалы. В стенке печи – рабочее окно для слива шлака, загрузки ферросплавов, взятие проб. Съемный свод имеет отверстие для электродов. Готовую сталь выпускают через выпускное отверстие со сливным желобом.

Рядом с печью помещены механизмы для подъема электродов и понижающий трансформатор питающий печь энергией. Угольные или графитизированные электроды в процессе плавки постепенно сгорают и их наращивают снова, свинчивая с новыми электродами.

Загрузка через окно шихты (иногда через свод)→загружается известь и железная руда.

Электроды опускаются к поверхности шихты и подают эл. ток через трансформатор.

через 10-15 минут скачивают 60-70% шлака (в нем большая часть фосфора)

Добавляется флюс — известь

Повышение температуры →окисление углерода→кипение

Когда проба покажет, что содержание углерода достаточно необходимого значения начинается “восстановительный” период плавки (Снижение процента серы, доведение состава металла до заданного.

Фосфор окисляется в фосфорный ангидрид, который образует с окислами металлов соединения, растворимые в шлаке. Но содержание серы снижается незначительно, и поэтому важно чтобы в исходных материалах было мало серы.)

Угар при плавке.

Невозможно выплавлять низкоуглеродистые стали.

Индукционная тигельная печь

Сущность: через индуктор проходит однофазный переменный ток высокой частоты (до 2000Гц), который создает вихревые токи внутри тигля, нагревающие металл до необх. температур.

Хорошее перемешивание металла в печи снижает угар с поверхности

Возможность вакуумной плавки.

Возможность выплавлять высококачественные легированные стали.

Сталеплавильные печи всех типов — бессемеровские конвертеры, мартеновские и электрические — представляют собой аппараты периодического действия. К недостаткам периодических процессов относятся, как известно, затраты времени на загрузку и разгрузку аппаратов, необходимость изменять условия по мере течения процесса, трудность регулирования и др. Поэтому перед металлургами стоит задача создания нового непрерывного процесса.

Источник

Выплавка стали в электродуговых печах – описание и особенности данного процесса

Плавильные электропечи, по сравнению с другими типами печей для плавки металлов, имеют множество преимуществ. Особенности конструкции печей данного типа позволяют получать высокую температуру плавки металла, создавать вакуум, атмосферу различного типа в рабочей камере. Всё это позволяет работать с широким спектром различных металлов, получать сплавы высокого качества с минимальным содержанием неметаллических включений. Электропечи бывают индукционными и дуговыми.

Особенности применения дуговых печей для плавки сталей

Электродуговые печи используются для получения следующих типов сталей:

- Высоколегированных;

- Инструментальных;

- Конструкционных;

- Специальных оружейных и прочих сплавов.

Благодаря возможности поддерживать высокую температуру плавки, дуговые печи способны плавить практически любые стали и сплавы. Главной особенностью дуговых электропечей является их способ преобразования электрической энергии в тепловую. Он осуществляется за счёт электрической дуги. Именно за счёт дуги появляется возможность достигать таких высоких температурных режимов.

Именно дуговые электропечи постоянного тока являются наиболее популярным оборудованием на современных сталелитейных предприятиях. Особенности конструкции дуговых электропечей позволяет получать однородные сплавы с минимальным количеством неметаллических вкраплений. Кроме сталелитейных предприятий, электродуговые печи используются в специализированных лабораториях. Лабораторные модели отличаются компактными размерами, но по своей конструкции – это полноценные дуговые печи. Они применяются для различного рода физико-химических исследований.

Производство стали в электродуговых печах

Особенности работы дуговой печи для производства стали заключаются в следующем:

- В качестве источника питания дуговая электропечь использует трёхфазный переменный ток;

- Стандартная печь имеет три электрода из специальной графитизированной массы;

- Электрический ток проводится от трансформатора к электрододержателям за счёт специального кабеля. Через электрододержатель ток подводится к электродам и ванне металла;

- Между электрической шихтой и электродами при запуске печи возникает электрическая дуга. За счёт электродуги электрическая энергия превращается в тепловую, которая и передаётся металлу, который при этом плавится.

Рабочее напряжение в дуговых печах при выплавке стали может колебаться в пределах 160-600 В. Длина дуги автоматически регулируется за счёт перемещения электродов. Для того чтобы следить и управлять процессом плавки, предусмотрено специальное рабочее окно. В зависимости от потребностей конкретного металлургического производства, вместимость дуговых печей для производства стали может составлять от 0,5 до 400 тонн. Лабораторные модели значительно меньше.

С помощью дуговых электропечей можно производить два типа плавки. Первый тип заключается в переплавке шихты из легированных отходов. Для второго типа плавки используется углеродистая шихта.

Особенности процесса плавки в дуговых печах

Плавка металлов или сплавов с использованием шихты из легированных отходов проводят без окисления примесей. При этом шихта, которая используется в процессе, не должна иметь больше примесей фосфора, марганца и кремния, чем выплавляемая в процессе сталь. В процессе плавки большинство примесей окисляются, да и сама шихта может содержать большое количество оксидов. Обязательной процедурой, которую следует проводить после того, как шихта расплавится, является удаление серы. Для этого нужно навести основной шлак. При необходимости, получаемый сплав нужно науглероживать, доводя его тем самым до нужного химического состава.

После науглевоживания получаемого сплава нужно провести диффузионное раскисление. Для этой процедуры на шлак нужно подавать молотый кокс, алюминий и ферросилиций. Именно таким образом происходит выплавка высококачественных легированных сталей из различных отходов машиностроительных предприятий.

Для того чтобы выплавить конструкционную сталь, нельзя применять шихту из легированных отходов. Для этого используют только углеродистую шихту. Состав шихты, которая используется для производства конструкционной стали в электродуговых печах, должен быть следующим:

- 90% стального лома;

- До 10% передельного чушкового чугуна;

- Кокс или электродный бой, который понадобится для науглероживания металла;

- Известь в количестве 2-3% от общего состава шихты.

После того, как шихта будет загружена, нужно опустить электроды и включить ток. Под воздействием электрической дуги шихта начнёт плавиться. Расплавленный металл начнёт собираться на подине печи. Во время плавления железо, кремний, фосфор, марганец и часть углерода начнёт окисляться. Начнёт образовываться шлак железистый, за счёт которого из сплава будет удаляться фосфор.

После того, как сплав будет нагрет до температуры 1500-1540 градусов Цельсия, в него загружают руду и известь, после чего металл доводят до так называемого периода «кипения». За счёт этого будет производиться дальнейшее окисление углерода. После этого происходит процедура удаления серы и раскисления металла. Железистый шлак удаляется, после чего в расплав подаётся силикомарганец и силикокальций. Они нужны в качестве раскислителей. После этого в расплав добавляется раскислительная смесь. Она состоит из плавикового шпата, извести, молотого кокса и ферросилиция. В процессе раскисления шлак приобретает белый цвет. Данный процесс раскисления под белым шлаком должен продолжаться от 30 до 60 минут.

Достоинства электрических дуговых печей

Дуговые печи пользуются огромной популярностью на крупных сталелитейных предприятиях. Выплавка сталей в дуговых печах популярна из-за следующих преимуществ:

- Имеется возможность получать ряд тугоплавких и высококачественных сталей, которые имеют минимальное количество различных примесей неметаллического происхождения;

- Можно работать в различных режимах, используя как жидкую, так и твёрдую завалку;

- В процессе производства получается минимальный угар металла;

- Дуговые печи имеют простую конструкцию, относительно компактны, их обслуживание не отнимает много времени.

Кроме ряда достоинств, у дуговых печей имеется один существенный недостаток – нет возможности выплавлять металлы и сплавы с очень низким содержанием углерода. Больше существенных недостатков у дуговых печей нет.

Источник

Лекция на тему «Производство стали в электропечах»

Производство стали в электропечах

Наиболее совершенные плавильные агрегаты — это электропечи, в которых электрическая энергия превращается в тепло для нагрева и расплавления металла.

Производство стали в электропечах имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами выплавки стали. Так, в электропечах можно получать температуру до 2000°С и расплавлять металл с высокой концентрацией тугоплавких компонентов (хрома, вольфрама, молибдена и др.); иметь высокоосновной шлак (до 55—60% СаО); создавать восстановительную атмосферу или вакуум (индукционные печи) и добиваться хорошего раскисления и дегазации металла.

Для выплавки стали применяют электропечи двух типов — дуговые и индукционные. Дуговые печи особенно широко применяют в металлургической промышленности.

В этой печи (рис. 1) нагревание и расплавление шихты осуществляется за счет тепла, излучаемого тремя электрическими дугами. Электрические дуги образуются в плавильном пространстве печи между вертикально подвешенными электродами и металлической шихтой.

Печь состоит из цилиндрического сварного или клепаного кожуха 9 со сфероидальным днищем; подины с огнеупорной футеровкой и стенок 8; съемного арочного свода 6 с отверстиями для электродов 5 ; механизма 4 для закрепления и вертикального перемещения электродов; двух опорных сегментов 10 для поддержки и перемещения печи по направляющим фундамента 11; механизма 8 для наклона печи при выпуске стали по желобу 7 . Электрический ток поступает от понижающего трансформатора 1 , находящегося в отдельном помещении. Для подвода тока к электродам использованы медные шины и гибкий кабель 2 .

Свод печи обычно выполняют из динасовых кирпичей, иногда из хромомагнезитовых блоков. Подина печи может быть кислой или основной.

В печах применяют угольные и графитированные электроды. Последние оказывают меньшее сопротивление току и более устойчивы при высоких температурах, но дороже угольных.

Во время плавки электроды сгорают, поэтому их приходится постепенно опускать в печь и в случае надобности наращивать (свинчивать с новыми электродами). Каждый из электродов зажат в контактных щеках металлического электрододержателя, к которому подводится электрический ток от вторичной обмотки печного трансформатора. Первичная обмотка трансформатора питается током высокого напряжения (6000—30000В), который преобразуется в ток низкого напряжения (90—280В) в зависимости от выбранной ступени напряжения. Мощность печного трансформатора зависит от емкости печи и способа плавки. Дуговые электропечи имеют емкость от 3 до 270т и более.

Технология выплавки стали в дуговых печах

В электрических дуговых печах выплавляют высококачественную углеродистую или легированную сталь. Обычно для выплавки стали применяют шихту в твердом состоянии. Твердую шихту в дуговых печах с основной футеровкой используют при плавке стали с окислением шихты и при переплавке металла без окисления шихты.

Технология плавки с окислением шихты в основной дуговой печи подобна технологии плавки стали в основных мартеновских печах (скрап-процессам). После заправки падины в печь загружают шихту. Среднее содержание углерода в шихте на 0,5 -0,6% выше, чем в готовой стали. Углерод выгорает и обеспечивает хорошее кипение ванны. На подину печи загружают мелкий стальной лом, затем более крупный. Укладывать шихту в печи надо плотно. Особенно важно хорошо уложить куски шихты в месте нахождения электродов. Шихту в дуговые печи малой и средней емкости загружают мульдами или лотками через завалочное окно, а в печи большой емкости через свод, который отводят в сторону вместе с электродами. После загрузки шихты электроды опускают до легкого соприкосновения с шихтой. Подложив под нижние концы электродов кусочки кокса, включают ток и начинают плавку стали.

Рис. 1 — Схема устройства дуговой электропечи емкостью 80 т:

1 – электроприбор, 2 – провода, 3 – подъемник, 4 – подъемник электродов 5Ю, 6 – свод, 7 – летка, 8 – подпод, 9,10, 11 – устройства поворота печи

При плавки стали в дуговых печах различают окислительный и восстановительный периоды.

Во время окислительного периода расплавляется шихта, окисляется кремний, марганец, фосфор, избыточный углерод, частично железо и другие элементы, например хром, титан и образуется первичный шлак. Реакция окисления такие же, как и при основном мартеновском процессе. Фосфор из металла удаляется в течение первой половины окислительного периода, пока металл в ванне сильно не разогрелся. Образовавшийся при этом первичный фосфористый шлак в количестве 60 — 70% удаляют из печи.

Для получения нового шлака в основную дуговую печь подают обожженную известь и другие необходимые материалы. После удаления фосфора и скачивания первичного шлака металл хорошо прогревается и начинается горение углерода. Для интенсивного кипения ванны в печь забрасывают необходимое количество железной руды или окалины и шлакообразующих веществ.

Во время кипения ванны в течение 45-60 мин. избыточный углерод сгорает, растворенные газы и неметаллические включения удаляются. При этом отбирают пробы металла для быстрого определения в нем содержания углерода и марганца и пробы шлака для определения его состава. Основность шлака поддерживается равной 2-2,5, что необходимо для задержания в нем фосфора.

После удаления углерода скачивают весь шлак. Если в металле в период окисления углерода содержится меньше, чем требуется по химическому анализу, то в печь вводят куски графитовых электродов или кокс.

В восстановительный период плавки раскисляют металл, переводят максимально возможное количество серы в шлак, доводят химический состав металла до заданного и подготовляют его к выпуску из печи.

Восстановительный период плавки в основных дуговых печах при выплавке сталей с низким содержанием углерода проводится под белым (известковым) слоем шлака, а при выплавке высокоуглеродистых сталей — под карбидным шлаком.

Для получения белого шлака в печь загружают шлаковую смесь, состоящую из извести и плавикового шпата. Через некоторое время на поверхности образуется слой шлака с достаточно высокой концентрацией FeO и МnО. Пробы шлака имеют темный цвет.

Перед раскислением металла в печь двумя-тремя порциями забрасывают второю шлаковую смесь, состоящей из кусковой извести, плавикового шпата, молотого древесного угля и кокса. Через некоторое время содержание FeO и МnО понижается. Пробы шлака становятся светлее, закись железа из металла начинает переходить в шлак. Для усиления раскисляющего действия к концу восстановительного периода в печь забрасывают порошок ферросилиция, под влиянием которого содержание FeO в шлаке понижается. В белом шлаке содержится до 50 — 60% СаО, а на поверхности его плавает древесный уголь, что позволяет эффективно удалять серу из металла.

Во время восстановительного периода плавки в металл вводят необходимые добавки, в том числе и легирующие. Окончательно металл раскисляют в печи алюминием.

Выплавка стали под карбидным шлаком на первой стадии восстановительного процесса происходит так же, как и под белым шлаком. Затем на поверхность шлака загружают карбидообразующую смесь, состоящую из кокса, извести плавикого шпата. При высоких температурах образующийся карбид кальция увеличивает раскислительную и обессеривающую способность карбидного шлака. Для ускорения образования карбидного шлака печь хорошо герметизируют. Карбидный шлак содержит 55 -65% СаО и 0,3 — 0,5% FeO; он обладает науглероживающей способностью.

При выплавке стали методом переплава в печь не загружают железную руду, условия для кипения ванны отсутствуют. Шихта состоит из легированных отходов с низким содержанием фосфора, поскольку его нельзя будет удалить в шлак. Для понижения содержания углерода в шихту добавляют 10-15% мягкого железа. Образующийся при расплавлении шихты первичный шлак из печи не удаляют. Это сохраняет легирующие элементы (Сг, Ті, V), которые переходят из шлака в металл.

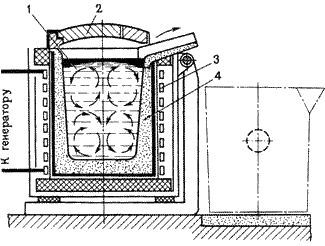

Устройство и работа индукционных печей

Индукционные печи отличаются от дуговых способом подвода энергии к расплавленному металлу. Индукционная печь примерно работает так же, как обычный трансформатор: имеется первичная катушка, вокруг которой при пропускании переменного тока создается переменное магнитное поле. Магнитный поток наводит во вторичной печи переменный ток, под влиянием которого нагревается и расплавляется металл. Индукционные печи имеют емкость от 50 кг до 100 т и более.

В немагнитном каркасе имеются индуктор и огнеупорный плавильный двигатель. Индуктор печи выполнен в виде катушки с определенным числом витков медной трубки, внутри которой циркулирует охлаждающая вода. Металл загружают в тигель, который является вторичной обмоткой. Переменный ток вырабатывается в машинных или ламповых генераторах. Подвод тока от генератора к индуктору осуществляется посредством гибкого кабеля или медных шин. Мощность и частота тока определяются емкостью плавильного тигля и состава шихты. Обычно в индукционных печах используется ток частотой 500 -2500 гц. Крупные печи работают на меньших частотах. Мощность генератора выбирают из расчета 1,0-1,4 квт/кг шихты. Плавильные тигли печей изготавливают из кислых или основных огнеупорных материалов.

Печь (рис. 2) состоит из огнеупорного плавильного тигля и индуктора 8 . Индуктор выполнен в виде катушки из медной трубки, по которой циркулирует охлаждающая вода. Ток подается по гибким шинам 7 через печные конденсаторы 6 от рубильника 4, находящегося на щите управления 5 . К щиту ток подается от пускателя 1 через преобразователь 2 и конденсатор 3 .

Необходимый для питания индукционной печи переменный ток повышенной частоты вырабатывают в специальных машинных или ламповых генераторах. Ток от генераторов к индуктору подводится по гибкому кабелю или медным шинам. Обычно в индукционных печах используют ток частотой 500—2500 Гц.

В индукционных печах сталь выплавляют методов переплава шихты. Угар легирующих элементов при этом получается очень небольшим. Шлак образуется при загрузке шлакообразующих компонентов на поверхность расплавленного металла. Температура шлака во всех случаях меньше температуры металла, так как шлак не обладает магнитной проницаемости и в нем не индуцируется ток. Для выпуска стали из печи, тигель наклоняют в сторону сливного носка.

В индукционных печах нет углерода, поэтому металл не науглероживается. Под действием электромагнитных сил металл циркулирует, что ускоряет химические реакции и способствует получению однородного металла.

Индукционные печи применяют для выплавки высоколегированных сталей и сплавов особого назначения, имеющих низкое содержание углерода и кремния.

Рис. 2 — Схема устройства индукционной высокочастотной печи

Источник