Электрометрический (потенциометрический) метод определения pH.

Концентрацию водородных ионов в растворах наиболее точно можно определять электрометрическим методом. Для этой цели нужно составить гальваническую цепь так, чтобы потенциал одного из электродов находился в зависимости от концентрации ионов Н + . Такими электродами являются рассмотренные ранее водородный, хингидронный, сурьмяный и стеклянный электроды.

Рассмотрим наиболее употребительные в практике определения pH гальванические цепи.

Водородная цепь. В основу этого метода определения положен принцип измерения э.д.с. в концентрационном элементе, составленном из двух водородных электродов, один из которых погружен в исследуемый раствор, другой, служащий электродом сравнения, – в буферный раствор, pH которого точно известен.. Схема водородно — водородной цепи

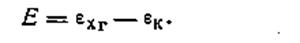

| Е = εн(ст) – ε н | 4.122 |

В этой цепи более положительный потенциал у водородного электрода, имеющего точно известную концентрацию водородных ионов.

Исходя из уравнения электродного потенциала водородного электрода, можем написать

| ε н(ст) = Ж lg[H + ]ст и ε н = Ж lg[H + ]. | 4.123 |

ε н(ст) = Ж lg[H + ]ст и ε н = Ж lg[H + ].

Подставляя эти значения в уравнение (4.122), получим

Е = Ж lg[H + ]ст –– Ж lg[H + ] или Е = Ж(pH –– pH ст),

откуда легко найти pH исследуемого раствора:

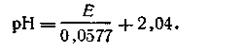

| pH = Е/Ж + pH ст или pH = Е/0,0577 + pH ст, | 4.124 |

где Е – э.д.с. водородно – водородной цепи; pH ст – pH буферного стандартного раствора.

| 4.125 |

Каломельно-водородная цепь. В этой цепи водородный электрод является индикатор-

ным электродом, каломельный — электродом сравнения (рис. 4.18). Испытуемый раствор, находящийся в стаканчике водородного электрода 3, соединен с каломельным электродом

через солевой мостик 2 с насыщенным раствором КСl. Схематически цепь изображается так:

В этой цепи положительным является каломельный электрод 1; так как концентрация водородных ионов в исследуемом растворе меньше единицы, потенциал водородного электрода меньше нуля, т. е. имеет отрицательный знак. Таким образом, э.д.с. каломельно-водородной цепи

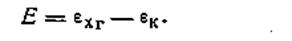

| 4.126 |

Если потенциал каломельного электрода известен, а потенциал водородного электрода εн=Жlg[Н + ], нетрудно найти э.д.с. каломельно – водородной цепи: Е = εк— Жlg[H + ], или —lg[H + ] = (Е—εк) /Ж, откуда

| 4.127 |

|

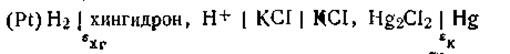

Хингидронно – каломельная цепь.Для составления хингидроннокаломельной цепи к исследуемому раствору прибавляют на кончике перочинного ножа хингидрон, размешивают и опускают в раствор неплатинированный платиновый электрод. Исследуемый раствор посредством солевого мостика с насыщенным раствором КСl соединяют

с каломельным электродом (рис. 4.19). Схематически эта цепь изображается следующим образом:

В ней положительным является хингидронный электрод, а отрицательным — каломельный. Э.д.с. цепи

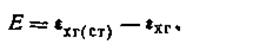

| 4.128 |

Потенциал каломельного электрода известен, потенциал хингидронного электрода

| 4.129 |

Подставляя значения потенциалов в уравнение (4.129), получим

Подставляя вместо ε0 хг , εк и Ж их численные значения, получим

| 4.131 |

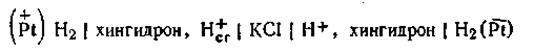

Двойная хингидронная цепь. Для измерения рН в практике часто применяется двойная хингидронная цепь, т. е. цепь, составленная из двух хингидронных электродов. Эта цепь составляется следующим образом. В один стакан наливают раствор, рН которого известен. Обычно в качестве стандартного раствора берут буферную смесь, состоящую из одного объема 0,1 н. НСl и 9 объемов 0,1 н. KCl Такой раствор, именуемый раствором Вейбеля, имеет рН 2,04. В другой стакан наливают исследуемый раствор, рН которого необходимо определить. В оба стакана добавляют в избытке хингидрон и вставляют платиновые электроды. В целях устранения диффузионного потенциала цепь соединяется через агаровый сифон с насыщенным раствором КСl Схематически двойную хингидронную цепь можно записать так:

Знаки электродов в данной схеме указаны для случая, если [Н + ]cт больше [Н + ] исследуемого раствора. Если это условие не выполняется, знаки заряда электродов в цепи будут обратными. Э.д.с. двойной хингидронной цепи

| 4.132 |

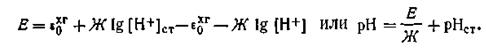

Подставляя в это уравнение значения потенциалов хингидронных электродов, получим

| 4.133 |

Учитывая, что в качестве стандартного раствора берется раствор Вейбеля, уравнение (4.133) примет следующий вид:

| 4.134 |

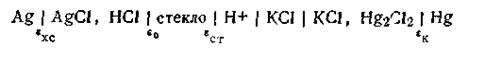

Каломельно-стеклянная цепь. В этой цепи стеклянный электрод с водородной функцией является индикаторным электродом, а каломельный— электродом сравнения. На рис. 4.20 показана простейшая схема элемента со стеклянным электродом, которая условно записывается так:

Работая со стеклянным электродом, необходимо иметь в виду, что из-за большого внутреннего сопротивления стеклянного электрода сила тока, протекающего через элемент со стеклянным электродом, очень мала. Так как обычные гальванометры (стрелочный или зеркальный) не могут быть использованы в компенсационной установке в качестве нульинструмента, для измерения э.д.с. элементов с большим внутренним сопротивлением применяют такие потенциометры, которые практически не потребляют тока исследуемого элемента.

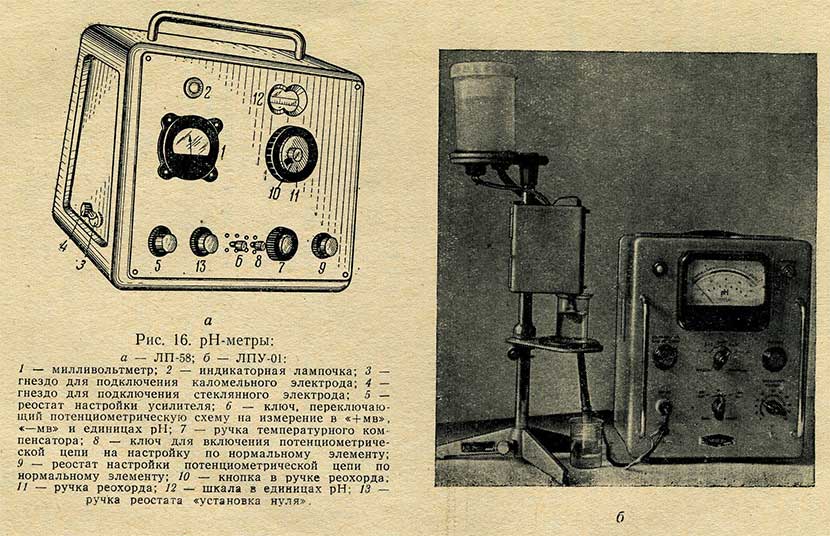

Наша промышленность выпускает большое число различных ламповых рН-метров. В этих приборах шкалы измерительного устройства градуированы в единицах рН, так что необходимость строить градуировочный график отпадает. Наиболее широко распространенными являются приборы марок ЛП-58, ЛПУ-0,01, ППП-58 и др.

Источник

Определение кислотности

При контроле производства пищевых концентратов кислотность является одним из основных показателей, характеризующих доброкачественность сырья и готовой продукции. Кислотность относится также к основным факторам, по которым судят о направлении биохимических и физико-химических процессов пищеконцентратного и овощесушильного производства.

В практике контроля определяют кислотность общую, или титруемую, и активную, т.е. концентрацию водородных ионов — pH (пш).

Определение общей кислотности

Под общей кислотностью подразумевается содержание в продукте всех кислот и веществ, реагирующих со щелочью. Общая кислотность выражается в следующих величинах:

в процентах по массе (весовых) какой-либо кислоты, преобладающей в данном продукте (молочной, лимонной, яблочной и др.);

в «градусах», т.е. в миллилитрах 1 н. щелочи, пошедшей на нейтрализацию кислых соединений в 100 г продукта.

Для выражения кислотности в весовых процентах определенной кислоты количество миллилитров 0,1 н. щелочи, затраченной на нейтрализацию кислых соединений в 100 г продукта, умножают на миллиэквивалент соответствующей кислоты. Общая кислотность может быть определена титрованием раствором щелочи водных растворов продукта в присутствии индикатора до изменения его окраски или потенциометрически методом электрометрического титрования.

Определение кислотности титрованием

Кислотность продукта этим методом определяют в водных вытяжках исследуемых продуктов либо по «болтушке».

В водных вытяжках кислотность определяют следующим образом. В зависимости от характера исследуемого продукта и предполагаемой кислотности берут навеску измельченного продукта в количестве примерно 10 г (точность взвешивания до 0,01 г). Навеску переносят в колбу емкостью 250 мл, заливают 200 мл дистиллированной воды и настаивают в течение 30 мин при частом взбалтывании. Содержимое колбы доводят дистиллированной водой до метки, хорошо перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр в сухую колбу. Отмеривают пипеткой 20-25 мл фильтрата, переносят в коническую колбу и титруют 0,1 н. раствором щелочи в присутствии 3-5 капель фенолфталеина до розового окрашивания. Если вытяжки окрашены, то их разбавляют в 2-3 раза дисциллированной водой.

Кислотность рассчитывают по формуле

где V — количество точно 0,1 н. щелочи, пошедшей на титрование, мл; К — коэффициент пересчета на соответствующую кислоту. Для молочной кислоты К — 0,0090, лимонной — 0,0064, яблочной — 0,0067, винной 0,0075, уксусной — 0,0060; g — навеска исследуемого продукта, г; V1 — количество фильтрата, взятого для титрования, мл.

При определении кислотности по «болтушке» навеску измельченного продукта 5 г, взятую с точностью до 0,01 г, переносят в коническую колбу емкостью 150-250 мл, в которую предварительно наливают 30-40 мл дистиллированной воды. Содержимое колбы взбалтывают в течение 2-3 мин до полного исчезновения комочков продукта. Прилипшие к стенкам колбы мелкие частицы смывают дистиллированной водой, в болтушку добавляют пять капель 1%-ного раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н. раствором щелочи. Титрование ведут медленно (особенно в конце реакции), при постоянном тщательном взбалтывании содержимого колбочки, до появления ярко-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.

Кислотность, выражаемую в градусах на 100 г изделий (х), вычисляют по формуле

где V — количество 0,1 н. раствора щелочи, пошедшей на титрование, мл; 20 — коэффициент пересчета на 100 г изделий; 10 — коэффициент пересчета на 1 н. раствор щелочи.

Расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 0,5°. Метод электрометрического титрования применяют при определении кислотности интенсивно окрашенных или мутных растворов.

Определение кислотности электрометрическим титрованием

Он основан на определении электропроводности исследуемого раствора при титровании его раствором щелочи. В цепи гальванического элемента, состоящего из двух хингидронных электродов, возникает разность потенциалов, когда один из электродов погружен в стандартный раствор с нейтральной реакцией, а другой в исследуемый раствор. При титровании испытуемого раствора раствором щелочи разность потенциалов снижается. По достижении нейтральной точки разность потенциалов равна нулю, ток в цепи исчезает, потенциал индикаторного электрода оказывается равным потенциалу электрода сравнения. Отсутствие тока устанавливают по гальванометру гальванического элемента, включенного в цепь.

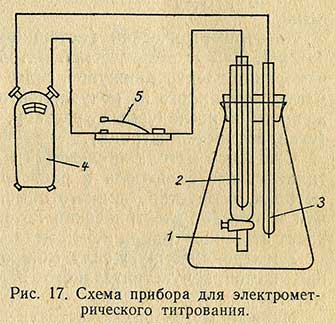

Для электрометрического титрования применяют специальную установку или приборы для измерения pH (пш): ИМ-2М, ЛП-58 (рис. 16, а), ЛПУ-01 (рис. 16, б) и др. Схема специальной установки изображена на рис. 17. Этот прибор состоит из конической колбы емкостью 250-300 мл, в которую вставлена пробка с тремя отверстиями. В одно отверстие вставлена стеклянная трубка с краном 1 (диаметр трубки 0,8-1 см, длина 15-20 см).

В трубку наливают 5-8 мл насыщенного раствора хлористого калия, нейтрализованного 0,01 н. раствором щелочи в присутствии фенолфталеина до слабо-розовой окраски. Конец трубки ниже крана также должен быть заполнен раствором KCl, чтобы в трубке не было пузырьков воздуха. В трубку 1 вставляют при помощи резинового кольца платиновый электрод 2. Во второе отверстие колбы вводят платиновый электрод 3; в третье отверстие — конец бюретки, которую наполняют раствором щелочи. Один электрод при помощи звонковой проволоки присоединяют непосредственно к одному из контактов гальваномера 4, другой электрод присоединяют к телеграфному ключу 5, а затем от него к другому контакту гальванометра.

При определении в коническую колбу переносят 25-50 мл исследуемой жидкости, в случае необходимости доводят объем жидкости в колбе до 50-60 мл свежепрокипяченной дистиллированной водой. В колбу с жидкостью вносят на кончике ножа (10-20 мг) хингидрон и содержимое осторожно перемешивают. Немного хингидрона вносят также в трубку с раствором хлористого калия и перемешивают погруженным в него платиновым электродом. Колбу закрывают пробкой, при этом концы электродов должны быть погружены в жидкость. Затем в третье отверстие вставляют насадку бюретки с раствором 0,1 н. щелочи. Нажимая на ключ 5, проверяют действие прибора по наличию тока в цепи и отклонению стрелки гальванометра.

После этого жидкость в колбе титруют 0,1 н. раствором щелочи, приливая небольшие количества раствора щелочи и каждый раз взбалтывая содержимое колбы. Затем короткими и быстрыми движениями нажимают ключ и отмечают движение стрелки гальванометра. К концу титрования добавляют раствор щелочи по одной капле. Титрование считается законченным, если после прибавления последней капли щелочи в цепи не обнаруживается тока. По количеству миллилитров 0,1 н. раствора щелочи, пошедшей на титрование, рассчитывают кислотность по общепринятой формуле.

После проведения определения колбу, электроды и трубку тщательно смывают дистиллированной водой. В период, когда не проводят определения кислотности, электроды должны быть погружены в дистиллированную воду.

Определение активной кислотности (pH)

Активная кислотность раствора выражается концентрацией активных водородных ионов (pH). Кислоты, щелочи и соли в водных растворах диссоциируют на ионы водорода Н и гидроксила ОН’, поэтому кислотность или щелочность среды обусловлена наличием в ней ионов водорода или гидроксила.

В единице объема нейтрального раствора содержится равное число ионов водорода и гидроксила. Концентрация водородных ионов чистой воды выражается в виде десятичного логарифма, взятого с отрицательным знаком, и обозначается символом pH (рн). Химически чистая вода обладает нейтральной реакцией и ее pH — lg10-7 = 7.

В кислой среде число ионов водорода больше числа ионов гидроксила и величина pH (рн) будет меньше 7. В щелочной среде ионы гидроксила преобладают над ионами водорода, величина pH при этом будет больше 7.

Активную кислотность определяют в основном электрометрическим методом при помощи специальных приборов — потенциометров. При ориентировочном определении pH можно пользоваться специальными индикаторными бумажками, снабженными шкалой сравнения. Для этого на индикаторную бумажку наносят испытуемый раствор и по образовавшейся окраске определяют величину pH, сравнивая полученную окраску со шкалой сравнения.

Электрометрический (потенциометрический) метод определения pH. Электрометрический метод определения pH основан на измерении электродвижущей силы (э.д.с.) гальванического элемента, собранного из полуэлемента основного электрода, погруженного в исследуемый раствор, и полуэлемента сравнения (стандартного электрода). Сущность потенциометрического метода заключется в том, что при погружении металлического электрода в раствор, содержащий ионы того же металла, вследствие ионного обмена электрод заряжается и на нем возникает электрический потенциал, величина которого зависит от концентрации ионов металла в растворе.

Электродвижущую силу можно измерять двумя методами: при помощи чувствительного вольтметра и компенсационным методом. Первый метод заключается в соединении обоих электродов через вольтметр, показывающий величину э.д.с. элемента. Этот метод менее точен, так как во время измерения непрерывно расходуется ток и при весьма низких значениях силы тока в концентрационном элементе возникает погрешность в результатах измерения э.д.с. Компенсационный метод измерения э.д.с. наиболее точен потому, что э.д.с. исследуемого элемента, вызывающей ток в цепи, противопоставляют другую известную по величине э.д.с., которая также вызывает ток в той же цепи, но в обратном направлении.

В практике контроля для определения pH (рн) пользуются специальными приборами — потенциометрами, основой электрической схемы которых служит компенсационный метод измерения э.д.с. В этих приборах цена деления реохорда откалибрована в милливольтах или в единицах pH. Милливольты э.д.с. переводят в значения pH по специальным таблицам.

Наиболее широкое распространение получили следующие потенциометры: П-4, ЛП-5, ППТВ-1, ЛП-58 и ЛПУ-01. Методика определения pH и схемы устройств потенциометров обычно описаны в инструкциях, прилагаемых к приборам.

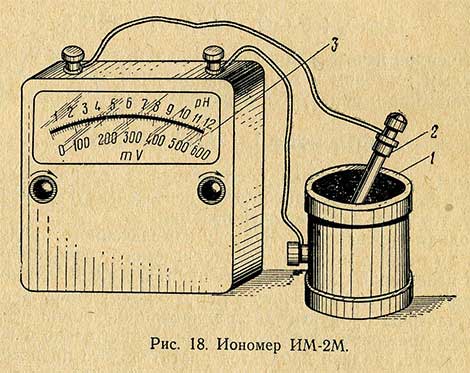

При определении pH в растворах, не содержащих сильных окислителей и восстановителей, можно применять прибор более простой конструкции — иономер ИМ-2М (рис. 18). Действие иономера основано на измерении милливольтметром э.д.с. гальванического элемента при погружении его электродов в исследуемый раствор.

Рабочим электродом в гальваническом элементе представлен сурьмяный электрод 1, который изготовлен в виде чаши, отлитой из металлической сурьмы. Электродом сравнения является насыщенный хлорсеребряный полуэлемент 2. Шкала измерительного магнитоэлектрического прибора 3 градуирована в милливольтах от 0 до 600 и в единицах pH от 0 до 12.

Точность иономера невелика и находится в пределах ±0,3pH. Однако применение его позволяет просто и быстро определить pH в широком диапазоне (от 1 до 12), причем в интервале температур от 10 до 35° С. Кроме того, для иономера не требуется источников электрического питания.

Источник