- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА

- Электромагнитный способ определения скорости кровотока

- 2. Что такое дуплексное УЗИ?

- 3. Почему скорость кровотока очень важна для оценки степени стеноза сонной артерии?

- 4. Каковы критерии скорости кровотока и соответствующие им степени стенозов сонной артерии?

- 5. Какое неинвазивное исследование проводится для диагностики острого тромбоза глубоких вен (ТГВ)?

- 6. Может ли дуплексное УЗИ использоваться для диспансерного наблюдения за больными с высоким риском ТГВ?

- 7. Применяется ли в настоящее время для диагностики тромбоза глубоких вен (ТГВ) импедансная плетизмография?

- 8. Что такое импедансная плетизмография?

- 9. Какие неинвазивные исследования проводятся для выявления венозной недостаточности?

- 10. Имеет ли значение транскраниальная допплерография для неинвазивной диагностики нарушений мозгового кровообращения?

- Допплеросонография периферических сосудов. Часть I (опыт применения УЗИ сканеров фирмы «Медисон» в скрининговых исследованиях)

- Введение

- Технология УЗИ сосудов

- Количественные допплеросонографические параметры артериального кровотока

- Качественная оценка допплеровского спектра

- Исследование сосудов шеи

- Исследование сосудов верхних конечностей

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА

Существует несколько методов определения скорости кровотока. Рассмотрим физические основы двух из них.

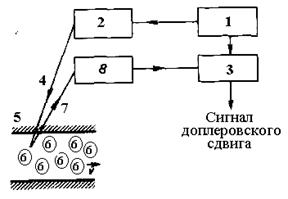

соответствующие падающей и отраженной волнам, и выделяется доплеровский сдвиг частоты в виде электрического колебания:

U=Uocos2πνДt

Из этой формулы можно определить скорость эритроцитов:

В крупных сосудах скорость эритроцитов различна в зависимости от их расположения относительно оси: «приосевые» эритроциты движутся с большей скоростью, а «пристеночные» — с меньшей. УЗ-волна может отражаться от разных эритроцитов, поэтому доплеровский сдвиг получается не в виде одной частоты, а как интервал частот. Таким образом, эффект Доплера позволяет определять не только среднюю скорость кровотока, но и скорость движения различных слоев крови.

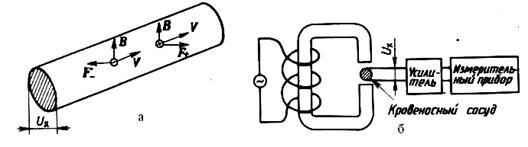

Электромагнитный метод (электромагнитная расходометрия) измерения скорости кровотока основан на отклонении движущихся зарядов в магнитном поле. Дело в том, что кровь, будучи электрически нейтральной системой, состоит из положительных и отрицательных ионов. Следовательно, движущаяся кровь является потоком заряженных частиц, которые перемещаются со скоростью vкр. На движущийся электрический заряд q в магнитном поле с индукцией В действует сила F=qvкрВ

Если заряд отрицательный, то сила направлена противоположно векторному произведению vкpВ.

Как показано на рисунке, силы, действующие со стороны магнитного поля на разноименные заряды, направлены в противоположные стороны. Около одной стенки кровеносного сосуда преобладает положительный заряд, около другой — отрицательный. Перераспределение зарядов по сечению сосуда вызовет появление электрического поля. Это физическое явление называется эффектом Холла.

Напряжение Uх (холловское напряжение) зависит от скорости v движения ионов, т.е. от скорости крови. Таким образом, измеряя это напряжение, можно определить и скорость кровотока. Зная сечение S сосуда, нетрудно вычислить объемную скорость кровотока (м 3 /с): Q = vKpS

Практически удобнее в этом методе использовать переменное магнитное поле (см. рис.). Это приводит к возникновению переменного холловского напряжения Ux, которое затем усиливается и измеряется.

Источник

Электромагнитный способ определения скорости кровотока

Дуплексное УЗИ позволяет диагностировать заболевания сонных артерий с вероятностью 97%, и с точностью 95% классифицировать стенозы сонных артерий при сужении их диаметра более чем на 50%. Никакое другое диагностическое исследование неспособно дать такой точности.

2. Что такое дуплексное УЗИ?

Дуплексное УЗИ сочетает в себе сканирование сосуда и измерение скорости кровотока (отсюда и название — дуплексное); и почти одновременно дает эхографическое изображение (в режиме В) и регистрирует волнообразные допплеровские кривые скорости кровотока. В дуплексных системах допплеровские импульсные сигналы регистрируются из отдельных маленьких участков кровеносного сосуда.

Пренебрегая точностью, можно одновременно установить скорость кровотока па большом участке сосуда. Средняя скорость кровотока па каждом маленьком участке кодируется определенным цветом. Вместе эти цвета составляют эхографическое изображение сосуда и дают общую картину кровотока. Такое изображение, называемое дуплексным цветным изображением, помогает в проведении дуплексного исследования, но не может заменить информацию о скорости кровотока, получаемую при анализе волнообразных кривых допплеровского сигнала.

3. Почему скорость кровотока очень важна для оценки степени стеноза сонной артерии?

По эхографическому изображению, полученному в ультразвуковом режиме В, часто бывает трудно точно измерить остаточный диаметр артерии, поскольку акустические свойства (а отсюда и изображение) некальцифицированных бляшек, тромбов и циркулирующей крови могут быть похожи. Однако для оценки степени артериального стеноза можно использовать гемодинамические изменения, вызванные сужением сосуда. Современная классификация стенозов внутренних сонных артерий основывается исключительно па допплеровских показателях скорости кровотока.

4. Каковы критерии скорости кровотока и соответствующие им степени стенозов сонной артерии?

Наиболее широкое распространение получили критерии скорости кровотока, разработанные Вашингтонским Университетом (University of Washington):

а) Отсутствие стеноза. Максимальная систолическая скорость кровотока 125 см/сек и диастолическая скорость 140 см/сек.

е) Стеноз 100%. Сигнал скорости кровотока отсутствует

Учтите, что по мере увеличения стеноза сонных артерий сигнал скорости кровотока усиливается, так как весь объем крови проталкивается через все более сужающееся отверстие. Стеноз более 80% называется критическим из-за быстрого прогрессирования и высокой вероятности неврологических нарушений.

5. Какое неинвазивное исследование проводится для диагностики острого тромбоза глубоких вен (ТГВ)?

В настоящее время общепринятым стандартным исследованием в диагностике тромбоза глубоких вен (ТГВ) является дуплексное УЗИ, которое пришло на смену окклюзионной плетизмографии. Дуплексное цветное изображение позволяет отличить небольшие вены от мышц и фасций. УЗИ состоит из следующих этапов:

а) Исследование вены в поиске эхогенных тромбов.

б) Сдавление вены ультразвуковым датчиком вплоть до ее полного коллапса. Невозможность полной компрессии свидетельствует о тромбозе вены. Частичная компрессия указывает на частичный тромбоз.

в) Получение допплеровского сигнала из вены. Сигнал, совпадающий по фазе с дыханием, свидетельствует об отсутствии проксимального венозного тромбоза. Самопроизвольно возникающий сигнал, не совпадающий по фазе с дыханием, предполагает наличие кровотока в обход окклюзии по небольшим коллатеральным венам. Отсутствие допплеровского сигнала указывает на отсутствие кровотока в вене, однако в мелких венах спонтанного кровотока зачастую нет, и чтобы вызвать краниальный ток крови, требуется сдавить дистальные вены.

6. Может ли дуплексное УЗИ использоваться для диспансерного наблюдения за больными с высоким риском ТГВ?

Диагностика асимптоматичных тромбозов глубоких вен (ТГВ) вызывает значительные затруднения. При асимптоматичном тромбозе глубоких вен выше колена чувствительность дуплексного УЗИ снижается с 95% до менее 80%. При диагностике ТГВ голеней дело обстоит еще хуже: результаты многих серийных исследований свидетельствуют всего лишь о 10-20% чувствительности дуплексного исследования. Однако некоторые врачи считают, что информативным методом диагностики является серийная восходящая контрастная вепография.

7. Применяется ли в настоящее время для диагностики тромбоза глубоких вен (ТГВ) импедансная плетизмография?

Да. Импедансная, или окклюзионная, плетизмография обладает высокой чувствительностью и специфичностью для диагностики облитерирующего тромбоза выше колена, особенно подвздошных и бедренных вен (95%). Поскольку импедансная плетизмография обеспечивает функциональную информацию об оттоке крови из нижних конечностей но глубоким венам, она позволяет диагностировать невизуализируемые тромбозы полой или подвздошных вен, рецидивы острого тромбоза проксимальных вен на фоне хронического тромбоза, и функционально оценить снижение кровотока.

8. Что такое импедансная плетизмография?

Импедансная плетизмография является наиболее широко известной разновидностью окклюзионной плетизмографии. Сначала определяется объем голеней после сдавления турникетом глубоких вен бедра, а затем после снятия турникета (пневматической манжеты). Изменения объема оцениваются но изменению электрического сопротивления после наполнении вен. Снижение наполнения или повышение объема и задержка оттока являются диагностическими признаками обструкции проксимальных вен.

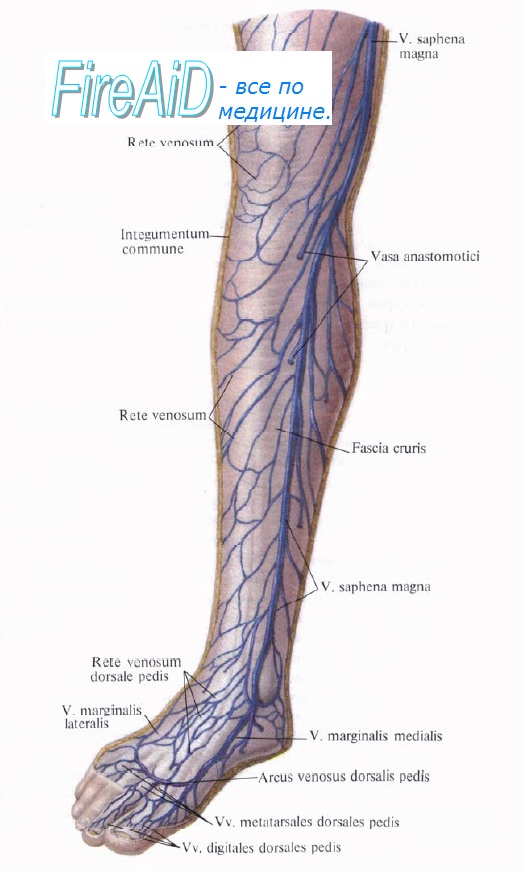

9. Какие неинвазивные исследования проводятся для выявления венозной недостаточности?

Допплеровское УЗИ проводится для диагностики венозного рефлюкса в глубоких венах нижней конечности и больших и малых подкожных венах ног. При наличии опыта исследование может выполняться при помощи простой допплерографии (непрерывная волна в отличие от импульсного допплеровского сигнала), однако дуплексное УЗИ часто облегчает определение венозных сегментов и клапанов и позволяет выбрать точное положение допплеровского датчика.

В некоторых лабораториях показателем степени недостаточности клапанов является продолжительность рефлюкса во время управляемой компрессии проксимальных вен. Однако такие спецефические измерения имеют клиническое значение только при планировании вальвулопластики или транспозиции клапана.

10. Имеет ли значение транскраниальная допплерография для неинвазивной диагностики нарушений мозгового кровообращения?

Нет. Хотя этот метод широко рекламируется, в ходе недавних широкомасштабных исследований было показано, что результаты допплерографического исследования интракраниальных артерий не влияют на клиническое ведение таких больных.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Допплеросонография периферических сосудов. Часть I (опыт применения УЗИ сканеров фирмы «Медисон» в скрининговых исследованиях)

Введение

В современной функциональной диагностике для исследования сосудов все шире применяются ультразвуковые методики. Это связано с ее относительно низкой стоимостью, простотой, неинвазивностью и безопасностью исследования для больного при достаточно высокой информативности по сравнению с традиционными рентген-ангиографическими методиками. Последние модели ультразвуковых сканеров фирмы MEDISON позволяют провести высококачественное обследование сосудов, с успехом диагностировать уровень и протяженность окклюзирующих поражений, выявлять аневризмы, деформации, гипо- и аплазии, шунты, клапанную недостаточность вен и другую патологию сосудов.

Для проведения сосудистых исследований необходим УЗ-сканер, работающий в дуплексном и триплексном режимах, набор датчиков (таблица 1) и пакет программ для сосудистых исследований.

| Исследуемая область | Тип датчика | Рабочая частота, МГц | Примечание |

|---|---|---|---|

| Сосуды шеи | Линейный (38 мм) | 5,0-7,5 — 10,0 | Наклон луча Коррекция угла |

| Дуга аорты, подключичные сосуды | Секторный (либо небольшой конвексный) | 3,5 | Коррекция угла |

| Плечевые, бедренные сосуды | Линейный | 4,0-5,0 — 7,50 | Наклон луча Коррекция угла |

| Сосуды предплечья | Линейный | 5,0-7,5 — 10,0 | Наклон луча Коррекция угла |

Исследования, приведенные в данном материале, проведены на ультразвуковом сканере SA-8800 «Digital GAIA» (фирма «Medison» Ю. Корея) во время скрининга среди пациентов, направленных на УЗ-обследование других органов.

Технология УЗИ сосудов

Датчик устанавливают в типичной области прохождения исследуемого сосуда (рис. 1).

Рис. 1. Стандартные доступы при допплеросонографии периферических сосудов. Уровни наложения компрессионных манжет при измерении регионального САД.

1 — дуга аорты;

2, 3 — сосуды шеи: ОСА, ВСА, НСА, ПА, ЯВ;

4 — подключичная артерия;

5 — сосуды плеча: плечевая артерия и вена;

6 — сосуды предплечья;

7 — сосуды бедра: ОБА, ПБА, ГБА, соответствующие вены;

8 — подколенные артерия и вена;

9 — задняя б/берцовая артерия;

10 — тыльная артерия стопы.

Для уточнения топографии сосудов проводят сканирование в плоскости, перпендикулярной анатомическому ходу сосуда. При поперечном сканировании определяют взаиморасположение сосудов, их диаметр, толщину и плотность стенок, состояние периваскулярных тканей. Воспользовавшись функцией и обведя внутренний контур сосуда, получают площадь его эффективного поперечного сечения. Далее производят поперечное сканирование вдоль исследуемого сегмента сосуда для поиска участков стенозирования. При выявлении стенозов используют программу для получения расчетного показателя стеноза. Затем проводят продольное сканирование сосуда, оценивая его ход, диаметр, внутренний контур и плотность стенок, их эластичность, активность пульсации (с использованием М-режима), состояние просвета сосуда. Измеряют толщину комплекса интима-медиа (по дальней стенке). Проводят допплеровское исследование в нескольких участках, перемещая датчик вдоль плоскости сканирования и осматривая возможно больший участок сосуда.

Оптимальной является следующая схема допплеровского исследования сосудов:

- цветное допплеровское картирование на основании анализа направления (ЦДК) или энергии потока (ЦДКЭ) для поиска участков с аномальным кровотоком;

- допплеросонография сосуда в импульсном режиме (D), позволяющая оценивать скорость и направление потока в исследуемом объеме крови;

- допплеросонография сосуда в постоянно волновом режиме для исследования высокоскоростных потоков.

Если УЗ-исследование проводится линейным датчиком, а ось сосуда проходит почти перпендикулярно поверхности, используют функцию наклона допплеровского луча, позволяющую наклонить допплеровский фронт на 15-30 градусов относительно поверхности. Затем, используя функцию , совмещают указатель угла с истинным ходом сосуда, получают устойчивый спектр, устанавливают масштаб изображения ( , ) и положение нулевой линии ( , ). Принято при исследовании артерий основной спектр располагать выше базовой линии, а при исследовании вен — ниже. Ряд авторов рекомендует для всех сосудов, включая вены, располагать вверху антеградный спектр, внизу — ретроградный. Функция меняет местами положительную и отрицательную полуоси на оси ординат (скоростей) и таким образом изменяет направление спектра на экране в противоположную сторону. Выбранная скорость временной развертки должна быть достаточной для наблюдения 2-3 комплексов на экране.

Расчет скоростных характеристик потоков в режиме импульсной допплерографии возможен при скорости потока не более 1-1,5 м/сек (Nyquist limit). Для получения более точного представления о распределении скоростей необходимо установить контрольный объем не менее 2/3 просвета исследуемого сосуда. Используются программы при исследовании сосудов конечностей и при исследовании сосудов шеи. Работая в программе, отмечают название соответствующего сосуда, фиксируют значения максимальной систолической и минимальной диастолической скоростей, после чего производят обводку одного комплекса. После проведения всех этих измерений можно получить отчет, включающий значения V max, V min, V mean, PI, RI для всех обследованных сосудов.

Количественные допплеросонографические параметры артериального кровотока

2 D% stenosis — %STA = (Stenosis Area/ Blood Vessel Area ) * 100%. Характеризует реальное уменьшение площади гемодинамически эффективного сечения сосуда в результате стенозирования, выраженное в процентах.

V max — максимальная систолическая (или пиковая) скорость — реальная максимальная линейная скорость кровотока вдоль оси сосуда, выраженная в мм/с, см/с или м/с.

V min — минимальная диастолическая линейная скорость кровотока вдоль сосуда.

V mean — скоростной интеграл под кривой, огибающей спектр кровотока в сосуде.

RI (Resistivity Index, индекс Пурсело) — индекс сосудистого сопротивления. RI = (V systolic — V diastolic)/V systolic. Отражает состояние сопротивления кровотоку дистальнее места измерения.

PI (Pulsatility Index, индекс Гослинга) — индекс пульсации, косвенно отражает состояние сопротивления кровотоку PI = (V systolic — V diastolic)/V mean. Является более чувствительным показателем, чем RI, так как в расчетах используется V mean, которая раньше реагирует на изменение просвета и тонуса сосуда, чем V systolic.

PI, RI важно использовать вместе, т.к. они отражают разные свойства кровотока в артерии. Использование лишь одного из них без учета другого может быть причиной диагностических ошибок.

Качественная оценка допплеровского спектра

Выделяют ламинарный, турбулентный и смешанный типы потока.

Ламинарный тип — нормальный вариант кровотока в сосудах. Признаком ламинарного кровотока является наличие «спектрального окна» на допплерограмме при оптимальном угле между направлением УЗ-луча и осью потока (рис. 2а). Если этот угол достаточно велик, то «спектральное окно» может «закрыться» даже при ламинарном типе кровотока.

Турбулентный тип кровотока характерен для мест стеноза или неполных окклюзий сосуда и характеризуется отсутствием «спектрального окна» на допплерограмме. При ЦДК выявляется мозаичность окрашивания, в связи с движением частиц в разных направлениях.

Смешанный тип кровотока может в норме определяться в местах физиологических сужений сосуда, бифуркациях артерий. Характеризуется наличием небольших зон турбулентности при ламинарном потоке. При ЦДК выявляется точечная мозаичность потока в области бифуркации или сужения.

В периферических артериях конечностей выделяют также следующие типы кровотока на основании анализа огибающей кривой допплеровского спектра.

Магистральный тип — нормальный вариант кровотока в магистральных артериях конечностей. Он характеризуется наличием на допплерограмме трехфазной кривой, состоящей из двух антеградных и одного ретроградного пика. Первый пик кривой — систолический антеградный, высокоамплитудный, остроконечный. Второй пик — небольшой ретроградный (ток крови в диастолу до закрытия аортального клапана). Третий пик — небольшой антеградный (отражение крови от створок аортального клапана). Надо отметить, что магистральный тип кровотока может сохраняться и при гемодинамически незначимых стенозах магистральных артерий (рис. 2а, 4).

Магистральный измененный тип кровотока — регистрируется ниже места стеноза или неполной окклюзии. Первый систолический пик изменен, достаточной амплитуды, расширен, более пологий. Ретроградный пик может быть очень слабо выражен. Второй антеградный пик отсутствует (рис. 2б).

Коллатеральный тип кровотока также регистрируется ниже места окклюзии. Он проявляется близкой к монофазной кривой со значительным изменением систолического и отсутствием ретроградного и второго антеградного пиков (рис. 2в).

Рис. 2. Типы кровотока: а — магистральный, б — магистральный измененный, в — коллатеральный.

Отличие допплерограмм сосудов головы и шеи от допплерограмм. конечностей заключается в том, что диастолическая фаза на допплерограммах артерий брахицефальной системы никогда не бывает ниже 0 (т.е. не опускается ниже Base line). Это связано с особенностями кровоснабжения головного мозга. При этом на допплерограммах сосудов системы внутренней сонной артерии диастолическая фаза выше, а системы наружной сонной артерии — ниже (рис. 3).

Рис. 3. Отличие огибающих допплерограмм НСА (а) и ВСА (б).

Рис. 4. Варианты магистрального типа кровотока в артерии. Продольное сканирование. ЦДК. Допплерография в импульсном режиме.

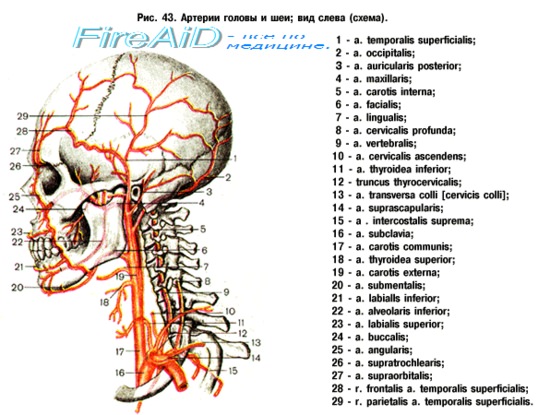

Исследование сосудов шеи

Датчик устанавливают поочередно на каждой стороне шеи в области грудино-ключично-сосцевидной мышцы в проекции общей сонной артерии. При этом визуализируются общие сонные артерии, их бифуркации, внутренние яремные вены. Оценивают контур артерий, их внутренний просвет, измеряют и сравнивают диаметр с обеих сторон на одном уровне. Чтобы отличить внутреннюю сонную артерию (ВСА) от наружной (НСА), используют следующие признаки:

- внутренняя сонная артерия имеет больший диаметр, чем наружная;

- начальный отдел ВСА лежит латеральнее НСА;

- НСА на шее дает ветви, может иметь «рассыпной» тип строения, у ВСА на шее ветвей нет;

- на доппплерограмме НСА определяются острый систолический пик и низко расположенная диастолическая составляющая (рис. 3а), на допплерограмме, полученной с ВСА, определяются широкий систолический пик и высокая диастолическая составляющая (рис. 3б). Для контроля проводится проба D.Russel. После получения допплеровского спектра с лоцируемой артерии проводится кратковременная компрессия поверхностной височной артерии (непосредственно перед козелком уха) на стороне исследования. При локации НСА на допплерограмме появятся дополнительные пики, при локации ВСА форма кривой не изменится.

При исследовании позвоночных артерий датчик ставят под углом 90° к горизонтальной оси, либо непосредственно над поперечными отростками в горизонтальной плоскости.

По программе Carotid рассчитывают Vmax (Vpeak), Vmin (Ved), Vmean (TAV), PI, RI. Сравнивают показатели, полученные с противоположных сторон.

Исследование сосудов верхних конечностей

Положение пациента — на спине. Голова несколько откидывается назад, под лопатки подкладывается небольшой валик. Исследование дуги аорты и начальных отделов подключичных артерий проводится при супрастернальном положении датчика (см. рис. 1). Визуализируют дугу аорты, начальные отделы левой подключичной артерии. Из надключичного доступа осматривают подключичные артерии. Сравнивают показатели, полученные слева и справа для выявления асимметрии. При выявлении окклюзий или стенозов подключичной артерии до отхождения позвоночных (1 сегмент) проводят пробу с реактивной гиперемией для выявления синдрома «обкрадывания». Для этого проводят компрессию плечевой артерии пневматической манжеткой в течение 3 минут. В конце компрессии измеряют скорость кровотока в позвоночной артерии и резко спускают воздух из манжетки. Усиление кровотока по позвоночной артерии свидетельствует о поражении в подключичной артерии и ретроградном кровотоке в позвоночной артерии. Если усиления кровотока не происходит, кровоток в позвоночной артерии антеградный и окклюзии подключичной артерии нет. Для исследования подкрыльцовой артерии руку на стороне исследования отводят к наружи и ротируют. Сканирующая поверхность датчика устанавливается в одкрыльцовую ямку и наклоняется вниз. Сравнивают показатели с обеих сторон. Исследование плечевой артерии проводится при расположении датчика в медиальной борозде плеча (см. рис. 1). Измеряют систолическое АД. Накладывают манжету тонометра на плечо, получают допплеровский спектр с плечевой артерии ниже манжеты. Измеряют АД. Критерий систолического АД — появление допплеровского спектра при допплерографии. Сравнивают показатели, полученные с противоположных сторон.

Вычисляют показатель несимметричности: ПН = АД сист. dext. — АД сист. sin. [мм. рт. ст.]. В норме -20 = 1. РИД, полученный на уровне 4 манжеты, называют лодыжечным индексом давления (ЛИД).

Исследование вен нижних конечностей. Проводится одновременно с исследованием одноименных артерий либо как самостоятельное исследование.

Исследование бедренной вены проводится в положении больного на спине с несколько разведенными и ротированными кнаружи ногами. Датчик устанавливается в области паховой складки параллельно ей. Получают поперечный срез бедренного пучка, находят бедренную вену, которая располагается медиальнее одноименной артерии. Оценивают контур стенок вены, просвет ее, записывают допплерограмму. Развернув датчик, получают продольный срез вены. Проводят сканирование вдоль вены, оценивают контур стенок, просвет сосуда, наличие клапанов. Записывают допплерограмму. Оценивают форму кривой, ее синхронизацию с дыханием. Проводят дыхательную пробу: глубокий вдох, на задержке дыхания с натуживанием в течение 5 секунд. Определяют функцию клапанного аппарата: наличие расширения вены во время выполнения пробы ниже уровня клапана и ретроградной волны. При выявлении ретроградной волны измеряют ее продолжительность и максимальную скорость. Проводят исследование глубокой вены бедра по аналогичной методике, установив при допплерографии контрольный объем за клапан вены.

Исследование подколенных вен проводится в положении больного на животе. Для усиления самостоятельного кровотока по вене и облегчения получения допплерограммы пациенту предлагают опереться выпрямленными большими пальцами стоп в кушетку. Датчик устанавливают в области подколенной ямки. Проводят поперечное сканирование для определения топографических взаимоотношений сосудов. Записывают допплерограмму и оценивают форму кривой. Если кровоток в вене слабый, проводят компрессию голени, при этом выявляется усиление кровотока по вене. При продольном сканировании сосуда обращают внимание на контур стенок, просвет сосуда, наличие клапанов (обычно можно выявить 1-2 клапана) (рис. 5).

Рис. 5. Исследование кровотока в вене с использованием ЦДК и допплерографии в импульсном режиме.

Проводят пробу с проксимальной компрессией для выявления ретроградной волны. После получения устойчивого спектра сдавливают нижнюю треть бедра на 5 секунд для выявления ретроградного тока. Исследование подкожных вен проводится высокочастотным (7,5-10,0 МГц) датчиком по вышеописанной схеме, предварительно установив датчик в проекции этих вен. Важно проводить сканирование через «гелевую подушку», удерживая датчик над кожей, так как даже небольшого давления на эти вены достаточно для того, чтобы редуцировать в них кровоток.

Источник