- Электрохимическая коррозия: описание процесса и методы борьбы

- Описание процесса

- Основные объекты коррозии

- Современные методы борьбы

- Технический прогресс в развитии методов борьбы с коррозией

- Коррозия металлов и способы защиты от нее

- Методы защиты от коррозии

- Защитные покрытия

- Создание сплавов, стойких к коррозии

- Изменение состава среды

- Электрохимические методы защиты

- Устранение ржавчины с кузова электрохимическим способом

- Из-за чего появляется ржавчина

- Почему с ржавчиной трудно бороться

- Сущность метода

Электрохимическая коррозия: описание процесса и методы борьбы

Коррозия металлов, особенно ее основная разновидность — электрохимическая, всегда создавала трудности эксплуатации любых металлических изделий, безвременно разрушая их. Простейшие орудия труда (нож, топор, плуг) быстро приходили в негодность во влажной среде. Потребовались многочисленные и длительные исследования химических процессов разрушения, прежде чем были найдены технические решения, приостанавливающие коррозию металлов.

Описание процесса

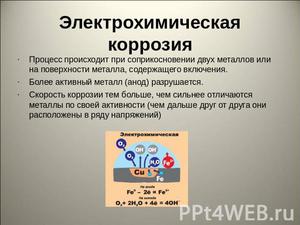

Электрохимическая коррозия — это процесс, который протекает при обязательном присутствии:

- электролита;

- металлов с низким и высоким окислительно-восстановительными потенциалами (электродные потенциалы).

Электролит образуют вода, конденсат, любые природные осадки. Наличие двух видов металла практически не бывает всегда, и обусловлено двумя факторами:

- Неоднородностью изделия, то есть наличием инородных включений.

- Непосредственным касанием изделий из различных металлов.

В электролите неоднородные металлы образуют короткозамкнутый гальванический элемент, называемый коррозионным. Такое сочетание приводит к растворению металла с более низким электродным потенциалом, что и называют электрохимической коррозией. Скорость этого процесса сильно зависит от наличия солей в растворе и его температуры.

Основные объекты коррозии

Неоднородные металлические участки хаотично расположены на поверхности изделия и зависят от технологии и качества их изготовления, поэтому коррозионные разрушения чаще носят локальный характер. Кроме этого,

- защитных оксидных пленок;

- электролита;

- влияния внешних факторов (нагрева, облучения);

- внутренних напряжений, вызывающих неравномерную деформацию.

Сварные и заклепочные соединения являются яркими представителями контакта инородных металлов, подвергающихся активной электрохимической коррозии. Сварка и заклепка — самые распространенные технологии в конструкции неразъемных соединений во всех ведущих отраслях промышленности и крупных трубопроводных системах:

- машиностроение;

- судостроение;

- нефтепроводы;

- газопроводы;

- водопроводы.

Наиболее значительные разрушения сварных швов и заклепочных соединений возникают в морской воде, присутствие соли в которой, значительно ускоряет процесс коррозии.

Катастрофическая ситуация сложилась в 1967 году с рудовозом «Анатина», когда морская вода от высоких штормовых волн попала в трюмы корабля. Медные конструкции во внутренней отделке трюмов и стальной корпус способствовали созданию коррозионного элемента в электролите из морской воды. Скоротечная электрохимическая коррозия вызвала размягчение корпуса судна и создание аварийной ситуации, вплоть до эвакуации команды.

Положительный эффект от электрохимической коррозии встречается очень редко. Например, при монтаже новых труб в системах горячего отопления жилых домов. Резьбовые соединения муфт начинают течь при первичном пуске до тех пор, пока продукты коррозии, состоящие из гидратированного железа, не заполнят микропоры в резьбе.

Вне зависимости от вида коррозии, химической или электрохимической, ее последствия одинаковые — разрушение изделий огромной стоимости. Причем помимо прямых потерь от пришедших в негодность материалов, существуют косвенные потери, связанные с утечками продуктов, простоями при замене негодных материалов и деталей, нарушении регламентов технологических процессов.

Современные методы борьбы

Многочисленные исследования и развитие технического прогресса привели к созданию целой системы методов и средств в борьбе с коррозией. Можно отметить три основных направления в защите от коррозии:

- Конструктивные решения.

- Активные методы.

- Пассивные методы.

Конструктивные решения состоят в выборе материалов, которые минимально поддаются коррозии по своим физическим свойствам:

- нержавеющие стали;

- легированные стали;

- цветные металлы.

Пассивные методы состоят в нанесении защитных покрытий. Технический прогресс в этой области начал развиваться с нанесения простейших лакокрасочных покрытий, предотвращающих попадания кислорода, влаги и конденсата на поверхность металлов. Затем появились гальванические покрытия на основе:

- цинка — цинкование;

- хрома — хромирование;

- никеля — никелирование.

Оцинкованное железо, никелированные и хромированные столовые приборы, консервные банки с продуктами служат многие годы, не поддаваясь электрохимической коррозии, сохраняя красивый внешний вид, предохраняя порчу продуктов.

Технический прогресс в развитии методов борьбы с коррозией

Так как коррозионные потери металла составляют астрономическую сумму, технический прогресс продолжает предлагать новые методы борьбы с ней, по мере развития научных исследований и совершенствования аппаратного обеспечения

- газотермическое напыление, образующее сверхтонкие защитные покрытия;

- термодиффузионные покрытия, создающие прочную поверхностную защиту;

- кадмирование, обеспечивающее защиту стали в морской воде.

Рост промышленного производства происходит с постоянным увеличением выпуска металлических изделий. Электрохимическая коррозия, вне зависимости от исторической эпохи, представляет постоянную угрозу огромному объему конструкций и ответственных сооружений. Поэтому создание новых методов и средств борьбы — одна из задач исследований технического прогресса.

Источник

Коррозия металлов и способы защиты от нее

| Коррозия – это процесс разрушения металлов и металлических конструкций под воздействием различных факторов окружающей среды – кислорода, влаги, вредных примесей в воздухе. |

Коррозионная стойкость металла зависит от его природы, характера среды и температуры.

- Благородные металлы не подвергаются коррозии из-за химической инертности.

- Металлы Al, Ti, Zn, Cr, Ni имеют плотные газонепроницаемые оксидные плёнки, которые препятствуют коррозии.

- Металлы с рыхлой оксидной плёнкой – Fe, Cu и другие – коррозионно неустойчивы. Особенно сильно ржавеет железо.

Различают химическую и электрохимическую коррозию.

| Химическая коррозия сопровождается химическими реакциями. Как правило, химическая коррозия металлов происходит при действии на металл сухих газов, её также называют газовой. |

При химической коррозии также возможны процессы:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Как правило, такие процессы протекают в аппаратах химических производств.

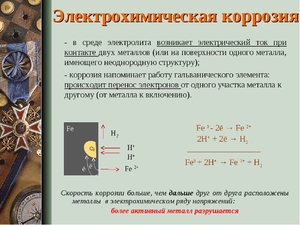

| Электрохимическая коррозия – это процесс разрушения металла, который сопровождается электрохимическими процессами. Как правило, электрохимическая коррозия протекает в присутствии воды и кислорода, либо в растворах электролитов. |

В таких растворах на поверхности металла возникают процессы переноса электронов от металла к окислителю, которым является либо кислород, либо кислота, содержащаяся в растворе.

При этом электродами являются сам металл (например, железо) и содержащиеся в нем примеси (обычно менее активные металлы, например, олово).

В таком загрязнённом металле идёт перенос электронов от железа к олову, при этом железо (анод) растворяется, т.е. подвергается коррозии:

Fe –2e = Fe 2+

На поверхности олова (катод) идёт процесс восстановления водорода из воды или растворённого кислорода:

2H + + 2e → H2

O2 + 2H2O + 4e → 4OH –

| Например, при контакте железа с оловом в растворе соляной кислоты происходят процессы: |

Анод: Fe –2e → Fe 2+

Катод: 2H + + 2e → H2

Суммарная реакция: Fe + 2H + → H2 + Fe 2+

Если реакция проходит в атмосферных условиях в воде, в ней участвует кислород и происходят процессы:

Анод: Fe –2e → Fe 2+

Катод: O2 + 2H2O + 4e → 4OH –

Суммарная реакция:

Fe 2+ + 2OH – → Fe(OH)2

4Fe(OH)2 + O2+ 2H2O → 4Fe(OH)3

При этом образуется ржавчина.

Методы защиты от коррозии

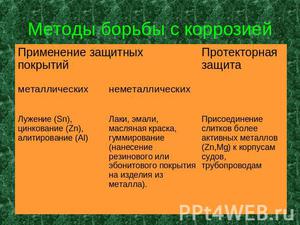

Защитные покрытия

Защитные покрытия предотвращают контакт поверхности металла с окислителями.

- Катодное покрытие – покрытие менее активным металлом (защищает металл только неповреждённое покрытие).

- Покрытие краской, лаками, смазками.

- Создание на поверхности некоторых металлов прочной оксидной плёнки химическим путём (анодирование алюминия, кипячение железа в фосфорной кислоте).

Создание сплавов, стойких к коррозии

Физические свойства сплавов могут существенно отличаться от свойств чистых металлов. Добавление некоторых металлов может приводить к повышению коррозионной стойкости сплава. Например, нержавеющая сталь, новые сплавы с большой коррозионной устойчивостью.

Изменение состава среды

Коррозия замедляется при добавлении в среду, окружающую металлическую конструкцию, ингибиторов коррозии. Ингибиторы коррозии — это вещества, подавляющие процессы коррозии.

Электрохимические методы защиты

Протекторная защита: при присоединении к металлической конструкции пластинок из более активного металла – протектора. В результате идёт разрушение протектора, а металлическая конструкция при этом не разрушается.

Источник

Устранение ржавчины с кузова электрохимическим способом

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного «рыжика» она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

- Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые «простые» из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;

- Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ. Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)3, рыхлый порошок красноватого цвета. Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать. Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе. В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что «рыжики» на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми. Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

- источник постоянного тока;

- электролит;

- металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины «Цинкор-Авто». В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Источник