Электрохимический способ укрепления грунта

Метод основан на введении в почву химических растворов в определенных точках. Процесс сопровождается большими затратами электроэнергии. От электрического способа данную технологию отличает не только использование реагентов, но и результат в виде более серьезных изменений грунта.

Кроме осушения грунта наблюдают изменение физико-химических свойств. Например, повышается коэффициент трения, увеличивается удельное сцепление и сопротивление размокаемости.

Технологию применяют для глинистых и мелкопесчаных грунтов. Содержание пылеватых и глинистых частиц в таких почвах обычно больше 12-15% по массе.

Усиление грунта проводят путем длительной обработки с помощью постоянного электротока через электроды: отрицательные используются для заливания химических растворов, а положительные – для откачивания поступающей из почвы жидкости.

Обсуждаемый метод могут рекомендовать для повышения прочности грунтов в основании фундамента зданий из-за деформации или увеличения нагрузки. Также его применяют для улучшения несущей способности свайного фундамента.

Проектную документацию по электрохимическому усилению составляют, основываясь на:

- геологических и гидрогеологических исследованиях укрепляемой территории;

технической информации о постройках;

результатах опытного закрепления почвы;

технических требованиях к укрепляемому массиву.

Предварительные исследования состоят из отбора проб для лаборатории. Там определяют водопроницаемость грунта, прочность, водоустойчивость и удельное электрическое сопротивление.

Геологические изыскания представляют собой отбор проб грунта и подземных вод. В лаборатории изучают их химический состав, коэффициент фильтрации и удельного электрического сопротивления.

При этом проводят анализ гранулометрического состава почвы, изучают влажность, пористость, пластичность, размокаемость и сопротивление сдвигу.

На основе результатов исследований предоставляют следующие данные:

- план рабочей территории;

каталог выработок с прописыванием глубины, координат и высотных отметок;

инженерно-геологические продольные и поперечные профили;

таблицы, графики с результатами анализов грунта и подземных вод.

После забивания электродов в почву и пропускания электрического тока в них заливают химические реагенты. Вещества взаимодействуют друг с другом и с грунтовыми минералами. Таким образом меняется фазовое состояние грунта, улучшаются физико-механические свойства укрепляемого массива.

Эффективность процедуры отмечают при двусторонней одновременной заливке реагентов в положительные и отрицательные электроды.

Анодные электролиты представлены 5-10%-ными растворами хлористого кальция, сернокислого алюминия или сернокислого железа, а катодные – гидросиликатом натрия.

В начале процесса вводят в отрицательные электроды 5%-ный хлористый кальций, во вторую треть процедуры – сернокислый алюминий и сернокислое железо в соотношении 1:1. В завершительную часть периода электролиты в аноды не заливают.

Одновременно с вышеописанными действиями в положительные электролиты вводят гидросиликат натрия (жидкое стекло). Это вещество циркулирует по замкнутому кругу.

Благодаря такому вводу химических веществ, грунт равномерно закрепляется в пространстве между электродами. Это связано с тем, что катодная область насыщена кальцием, и в ней образуются прочные соединения, не растворимые в воде. В средней и анодной зоне преобладают ионы трёхвалентного железа и алюминия. Тут тоже образуются прочные вещества, не растворяющиеся в жидкости. Анионы гидросиликата натрия отправляются к катионам кальция, железа и алюминия, поэтому их соединения образуются по всей области укрепляемого грунта. Итоговая прочность массива равна 0,6-0,7 МПа.

Чтобы получить более высокую прочность и водоустойчивость, используют синтетические смолы в качестве анодных электролитов. В таком случае сначала вводят мочевину, потом формалин, а заканчивают процесс заливкой соляной кислоты или сернокислого железа.

В роли катодного электролита выступает смесь из жидкого стекла и мочевины в соотношении 1:1. Прочность грунта после такого закрепления равна 1,5 МПа.

Методику электрохимического усиления используют для грунтов, чей коэффициент фильтрации меньше 0,01 м/сут.

Существует разновидность обсуждаемого метода – электросиликатизация. Эта процедура подразумевает собой обработку водонасыщенных мелкопесчаных грунтов и супесей, коэффициент фильтрации которых колеблется от 0,005 до 2 м/сут. Работы выполняют с использованием постоянного электротока, жидкого стекла и отвердителя.

Основное достоинства электрохимического усиления – малая инвазивность. Для осуществления процедуры достаточно пробурить скважины, установить электроды и залить химические растворы.

Скважины могут располагаться друг от друга на приличном расстоянии, позволяя обходить имеющиеся строения и коммуникации.

Кроме того, укрепленный грунт, а точнее, верхняя его часть становится в 2-3 раза прочнее, показатели криогенного пучения снижаются в 3 раза, поэтому этот метод успешно используют при строительстве автомобильных дорог.

- высокие временные затраты при проведении масштабных работ: время на усиление почвы прямо пропорционально площади территории.

Цена на электроэнергию: чтобы растворы проникали с достаточной эффективностью, необходима плотность электротока не меньше 0,1 А/дм2.

Строгие требования к качеству грунта: в нем должно находиться достаточное количество воды.

Повышенные риски коррозии стальных конструкций в области передвижения электротока.

Даже такой большой список минусов не стал причиной отказа от электрохимического закрепления грунта. Его активно используют для усиления влажных почв.

Вывод: электрохимическое закрепление эффективно использовать для водонасыщенных связных грунтов, в которых велико содержание глинистых и пылеватых частиц.

Строительная лаборатория ООО «Бюро «Строительные исследования» занимается испытаниями конструкций и материалов в Санкт-Петербурге и Москве

Основная специализация лаборатории:

1. Заполнив форму на нашем сайте

+7(812)386-11-75 — главный офис в Санкт-Петербурге

+7(965)006-94-59 (WhatsApp, Telegramm) — отдел по работе с клиентами Санкт-Петербург и Москва

3. Написать нам на почту

Подписывайтесь на наши социальные сети и YouTube канал, там много интересной информации и лайфхаков.

Источник

Электрохимическое закрепление грунтов

Достаточно эффективной технологией закрепления водонасыщенных глинистых, пыле-ватых и илистых грунтов является электрохимический метод. В грунт с наружной и внутренней сторон фундамента погружают трубчатые электроды, один из которых служит анодом, а другой -катодом. Расстояние между электродами одного знака 0,8-1,0 м. Через анодный электрод самотеком поступают растворы солей СаС12, затем Fe 2 ( S О4)3или A 1( S О4)3. Из катода откачивают поступающую грунтовую воду, тем самым создавая дополнительный градиент скоростей. Под действием напряжения постоянного тока 100-120 В происходит направленное движение солевых растворов от анода к катоду. Тем самым обеспечивается насыщение зоны укрепленного грунта поочередно различными солями,взаимодействие которых позволяет получать плотные структуры грунтов с прочностью 0,4-0,6 МПа. При этом средний расход электроэнергии составляет60-100 кВт·ч/м 3 закрепляемого грунта.

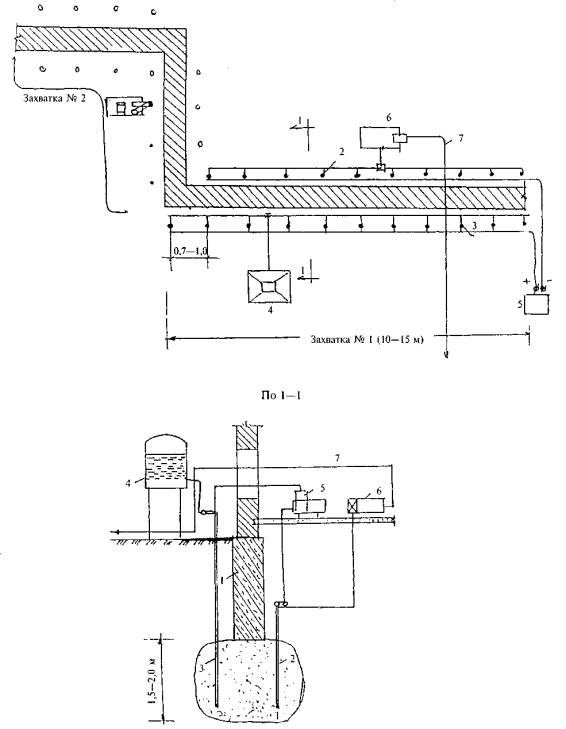

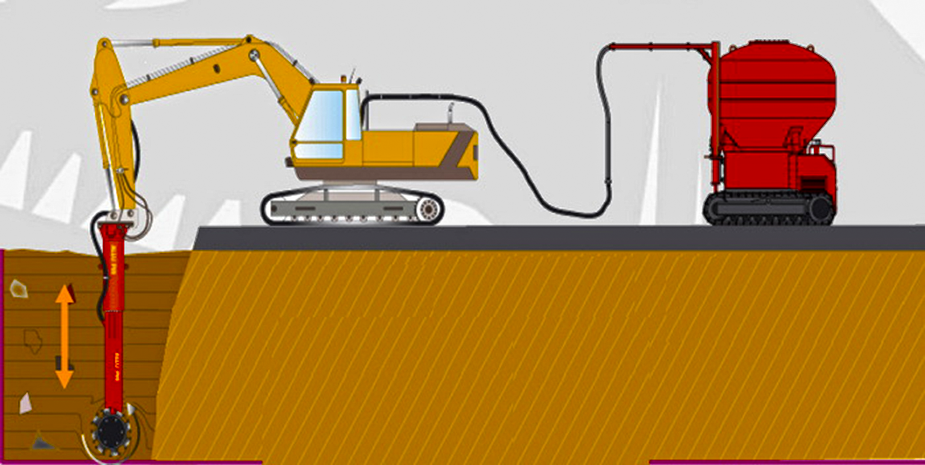

На рис. 6.4 приведена технологическая схема производства работ. Основной технологический процесс состоит в устройстве скважин и установке электродов с перфорированной частью нижней зоны.

Рис. 6.4. Технологическая схема производства работ по закреплению грунтов электрохимическим методом

1 — фундамент; 2 , 3 -анод, катод; 4 -емкость для раствора солей; 5 — генератор постоянного тока; 6 -насос для откачки воды от катода; 7 — трубопровод

Оборудованием для проведения работ служат: генератор постоянного тока, система трубопроводов, насос для откачки воды из катода, система коммутации анодов и катодов, бак для раствора солей.

Процесс электрохимического закрепления грунтов осуществляется по захваткам длиной 15-20 м в следующей последовательности производства работ: подготовительные работы на захватке;разметка скважин и бурение; размещение анодов и катодов; установочных емкостей с раствором солей; коммутация, в том числе электрических цепей; откачивание воды из катода; процесс электрохимического закрепления.

По окончании закрепления грунта на одной захватке цикл работ повторяется. При этом особое внимание уделяется процессу контроля качества работ, эффективности набора прочности грунтов,устройству контрольных участков и оценке физико-механических свойств.

При выполнении пробных работ уточняются параметры электромагнитного поля, концентрация солевых растворов и время производства работ. По уточненным техническим параметрам ведутся работы в объеме всего здания.

Сопоставительный анализ методов закрепления грунтов по себестоимости производства работ показал, что минимальная себестоимость работ относится к методам электрохимического закрепления грунтов, а также одноразовой силикатизации. В то же время следует отметить, что постоянный рост цен на электроносители и химикаты, а также повышение эксплуатационной стоимости комплекта машин приводят к значительному удорожанию работ.

Опыт реконструктивных работ показывает, что в ряде случаев экономически целесообразно произвести повышение несущей способности фундаментов, нежели укрепление грунтов основания.

Вторым достаточно объективным фактором является слабая степень контроля укрепления грунтов из-за их неоднородности по толщине и периметру здания. Это требует достаточно плотного зондирования,что приводит к дополнительным затратам.

Таким образом,выбор способа и схем закрепления грунта зависит от характеристик основания,формы и размеров фундамента, требуемой несущей способности основания. Ширина основания закрепляемого грунта может быть определена из соотношения В= b (2К+ 1), где b -ширина фундамента в плане; К -коэффициент, определяющий связь со средним давлением Р на уровне подошвы фундамента реконструируемого здания. Значения коэффициента К идавления Рданы ниже.

Источник

Методы закрепления грунтов

Закрепление грунтов — это искусственное изменение строительных свойств грунтов различными физико-химическими способами. Такое преобразование обеспечивает увеличение их прочности, устойчивости, уменьшение сжимаемости и водонепроницаемости. Существует два основных способа закрепления грунтов: поверхностное и глубинное.

Поверхностное закрепление выполняют на глубину до 1 м. При этом способе грунт предварительно разрыхляется, перемешивается с закрепляющими материалами (вяжущие, цемент, известь и др.) и затем уплотняется. Глубинное закрепление предусматривает обработку грунтов без нарушения их естественного сложения путем инъекции закрепляющих материалов, термообработки и замораживания, с использованием предварительно пробуренных скважин, шпуров или забиваемых инъекторов. Инъекцию производят с использованием вяжущих, силикатных материалов и смол.

Методы глубинного укрепления грунтов

Для повышения несущей способности грунтовых оснований применяют следующие способы искусственного закрепления грунтов:

• Химический (цементация, битумизация и смолизация)

• Термический

• Искусственное замораживание

• Электрический

• Электрохимический

• Механический

Химическое закрепление грунтов

Химическое закрепление грунтов инъекцией в строительстве в настоящее время осуществляется способами силикатизации, смолизации и цементации. Наиболее распространенная и популярная из технологий по закреплению грунтов — это цементация. Цементация — это процесс нагнетания в грунт жидкого цементного раствора или цементного молока по ранее забитым полым сваям. Цементация применяется для закрепления крупно- и среднезернистых песков, трещиноватых скальных пород путем нагнетания в грунт цементного раствора через инъекторы. В зависимости от размера трещины и пористости песка применяют суспензию с отношением цемента к воде от 1:1 до 1:10, а также цементные растворы с добавками глины, песка и других инертных материалов.

Радиус закрепления грунтов составляет в скальных грунтах — 1,2-1,5 м, в крупных песках — 0,5-0,75 м, в песках средней крупности — 0,3-0,5 м. Цементацию производят нисходящими зонами; нагнетание прекращают при достижении заданного поглощения или когда снижение расхода раствора достигнет 0,5 л/мин в течение 20 мин при заданном давлении.

При горячей битумизации в трещины породы или в гравийно-гравелистый грунт нагнетают через скважины горячий битум, который, застывая, придает грунтам водонепроницаемость. При холодной битумизации, в отличие от горячей, нагнетают 35—45-процентную тонкодисперсную битумную эмульсию. Способ используется для очень тонких трещин в скальных грунтах, а также для уплотнения песчаных грунтов.

Смолизацию применяют для закрепления мелких песков и выполняют путем нагнетания через инъекторы в грунт смеси растворов карбамидной смолы и соляной кислоты.

Силикацией закрепляют песчаные и лессовые грунты, нагнетая в них химические растворы. Через систему перфорированных трубок-инъекторов в грунт последовательно нагнетаются растворы силиката натрия и хлористого кальция. Получающийся в результате реакции гель кремниевой кислоты придает грунту значительную прочность и водонепроницаемость.

Термическое закрепление грунтов

Термическое закрепление является результатом сжигания топлива (газообразного, жидкого, сжиженных газов) непосредственно в скважинах, пробуренных на всю глубину закрепляемого грунта. Закрепление грунта в скважине происходит под действием пламени, а в теле массива — от раскаленных газов, проникающих сквозь поры грунта. В результате вокруг скважины образуется столб обожженного грунта, диаметр которого зависит от продолжительности обжига и количества топлива. Этим способом можно закрепить грунты и устранить их просадочность на глубину до 15 м, доведя прочность в среднем до 1 МПа.

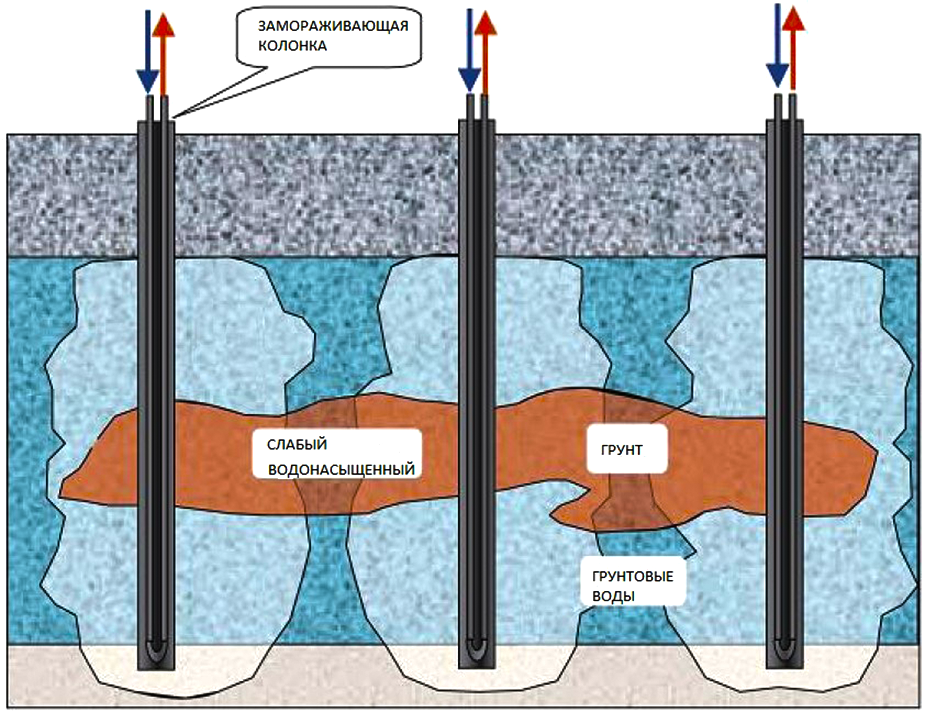

Искусственное замораживание грунтов является универсальным и надежным методом временного закрепления слабых водонасыщенных грунтов. Сущность данного метода заключается в том, что через систему замораживающих скважин, расположенных по периметру и в теле будущей выработки, пропускается хладоноситель с низкой температурой, который, отнимая от окружающего грунта тепло, превращает его в ледогрунтовый массив, обладающий полной водонепроницаемостью и высокой прочностью.

В зависимости от вида хладоносителя различаются два способа замораживания: рассольный и сжиженным газом. В первом случае рассол-хладоноситель представляет собой высококонцентрированный раствор хлористого кальция или натрия, предварительно охлажденный в испарителе холодильной машины до температуры минус 25° С. В качестве хладагента в холодильных машинах используются аммиак, фреон или жидкий азот. Во втором случае в качестве хладоносителя сжиженных газов используется главным образом жидкий азот, имеющий температуру испарения минус 196° С.

Электрический способ закрепления грунтов

Электрическим способом закрепляют влажные глинистые грунты. Способ заключается в использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с напряженностью поля 0,5-1 В/см и плотностью 1-5 А/кв.м. При этом глина осушается, уплотняется и теряет способностью к пучению.

Электрохимический способ отличается от предыдущего тем, что одновременно с электрическим током через трубу, являющуюся катодом, в грунт вводят растворы химических добавок (хлористый кальций и др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Механический способ укрепления грунтов

Механический способ укрепления грунтов имеет следующие разновидности: устройство грунтовых подушек и грунтовых свай, вытрамбовывание котлованов и др.

Устройство грунтовых подушек заключается в замене слабого грунта основания другим, более прочным, для чего слабый грунт удаляют, а на его место насыпают прочный грунт и послойно утрамбовывают. При устройстве грунтовых свай в слабый грунт забивают сваю-лидер. В полученную после извлечения этой сваи скважину засыпают грунт и послойно уплотняют. Вытрамбовывание котлованов осуществляется с помощью тяжелых трамбовок, подвешенных на стреле башенного крана. Этот способ менее сложен, чем способ грунтовых подушек, поскольку не требует замены грунта основания. Также уплотнение котлованов значительных размеров может осуществляться гладкими или кулачковыми катками, трамбующими машинами, виброкатками и виброплитами.

Источник