2. Электрофотография

Электрофотография — способ формирования красочного изображения на печатной форме с использованием носителей, электрические свойства которых изменяются под действием излучения оптического диапазона.

Носитель изображения может быть сконструирован в виде цилиндра , который выполняется из сплавов на основе алюминия, или в виде гибкой ленты с нанесенным фоточувствительным покрытием.

Цилиндры для формирования изображения могут иметь следующие фоточувствительные покрытия:

1) As2Se3 или подобные соединения, содержащие селен (поверхность имеет положительный заряд);

2) органический фотополупроводник ОРС (Organic Photo Conductor) (поверхность имеет отрицательный заряд);

3) аморфный кремний (обозначается a-Si или α-Si) (поверхность имеет положительный заряд).

В качестве носителей применяют также фотопроводящие бумаги и пленки, которые под воздействием света меняют свою электропроводимость.

В электрофотографии печатная форма является реверсивной , то есть после каждого оттиска ее можно разряжать и снова заряжать, располагая печатные и пробельные элементы по-новому.

В электрофотографии, скрытое изображение на носителе получается при использовании определенных фотополупропроводниковых материалов. Фотополупроводники обладают

в темноте хорошими диэлектрическими свойствами, т. е. не проводят электрический ток. Они удерживают некоторое время заряд, полученный при электризации их каким-либо источником тока, но под действием света — деполяризуются (электрическое сопротивление фотопроводника резко падает и он приобретает проводящие свойства) (с них стекает заряд) прямо пропорционально интенсивности светового потока.

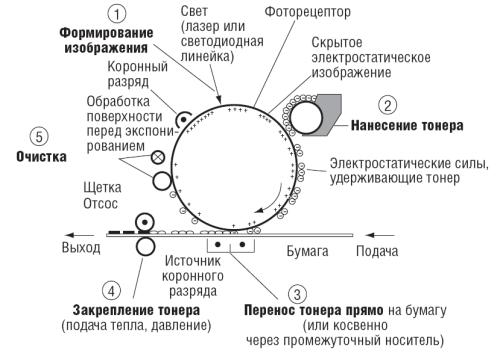

Процесс электрофотографической печати (рис. 17-4) осуществляется в пять этапов:

1. Формирование изображения.

С помощью коронного разряда на фотопроводниковый слой наносят, например, отрицательный заряд, который в темноте может удерживаться достаточно долго.

Изображение образуется проецированием света (это может быть лазер или светодиодная линейка, LED — Light Emitting Diodes), прошедшего через оптическую систему, на заряженную пластину. Свет попадает на фотопроводящую поверхность и делает соответствующие участки проводящими, что позволяет заряду стечь на подложку. Размер точек изменяется

в зависимости от длительности импульса источника света. В результате изменяется площадь, где заряд удерживается. На незасвеченных участках пластины фотопроводник сохраняет свое сопротивление, и заряд остается на поверхности, образуя скрытое электростатическое изображение. Т. е. фотопроводник разряжается на засвеченных участках, а на незасвеченных (в местах, которые соответствуют тексту или изображению) — заряд остается.

Рис. 17-4. Принцип электрофотографии

2. Нанесение тонера.

Для электрофотографии применяют специальные красящие материалы, называемые тонером. Это могут быть порошковые или жидкие тонеры, которые различны по своему составу и содержат цветной пигмент. Нанесение тонера происходит с помощью систем, обеспечивающих перенос мелких частиц тонера (размером от 6 до 8 мкм) на фоторецептор. Частицы тонера попадают на заряженные участки поверхности фотополупроводникового слоя. Притягивание проявителя зависит от уровня оставшегося на пластине заряда, что в свою очередь, определяется интенсивностью света, попавшего в процессе экспонирования. После нанесения тонера на фоторецептор скрытое электростатическое изображение становится видимым.

3. Перенос тонера (печать).

Тонер может переноситься прямо на бумагу или же на промежуточную систему, например, в виде цилиндра или ленты. В большинстве случаев тонер передается прямо с фоторецептора на запечатываемый материал. Чтобы перенести заряженные частицы тонера с поверхности барабана на бумагу, необходимы электростатические силы. Они создаются источником коронного разряда с одновременным прижимом бумаги к барабану.

4. Закрепление тонера.

Чтобы частицы тонера закреплялись на носителе информации для создания стабильного печатного изображения, необходимо зафиксировать тонер на бумаге. При нагревании бумаги с тонером происходит его оплавление и тем самым закрепление.

После переноса изображения с фоторецептора на бумагу, на светочувствительном барабане могут находиться остаточные заряды и отдельные частицы тонера. Чтобы подготовить барабан для воспроизведения следующего изображения, необходима механическая «очистка» поверхности и, кроме того, снятие электрических зарядов (нейтрализация) на отдельных его участках. Удаление частиц тонера осуществляют щеткой и отсосом. Поверхностные заряды

нейтрализуются с помощью равномерного облучения поверхности, часто также посредством переменного электрического поля. После этого поверхность барабана станет электрически нейтральной и освобожденной от частиц тонера. Как и на первом этапе процесса, затем снова проводится зарядка фоторецептора и формирование изображения на барабане соответственно оригиналу.

В электрофотографии в процессе печати тиража чаще возникают несоответствия изображения и оригинала на отдельных оттисках, чем при технологиях с печатной формой:

1) из-за отклонений в зарядке участков слоя фоторецептора;

2) из-за разницы в нанесении тонера на скрытое изображение и в последующем его переносе на бумагу.

3. Струйная печать

Способ струйной печати является технологией, при которой краска подается из сопел. Способ не требует носителя изображения, оно формируется прямо на запечатываемом

Цифровые массивы данных изображения передаются на устройство вывода, которое посредством сопел прямо или косвенно запечатывает бумагу.

Основными вариантами струйной печати являются:

1) печать непрерывного действия (Continuous Ink Jet);

2) капельно-струйная печать (Drop on Demand).

Рис. 17-5. Технологии струйной печати

Сущность струйной печати c непрерывной подачей чернил состоит в генерации непрерывной струи (последовательности) капель с сообщением для капель участвующих и не участвующих в формировании изображения разных траекторий движения. «Лишние» капли попадают в ловушку и возвращаются в резервуар. При этом способе из постоянного потока мелких капель краски только часть их направляется на бумагу.

С труйная печать непрерывного действия подразделяется на варианты бинарного и многократного отклонения капель .

В схеме двойного отклонения (рис. 17-6) капля имеет одно из двух состояний: незаряженное — для переноса на бумагу и заряженное— дляотклонения в электрическом поле.

При способе многократного отклонения (рис. 17-7) капли имеют различ-

ные заряды, чтобы при прохождении в электрическом поле по-разному отклоняться и направляться на соответствующие участки запечатываемого материала.

В устройствах, реализующих импульсные способы, капли производятся только в тех случаях, если этого требует управляющее устройство.

Капельно — струйный способ печати подразделяется по способу образования отдельных капель.

Рис. 17-6. Струйная печать непрерывного действия бинарного отклонения капель

Рис. 17-7. Струйная печать непрерывного действия многократного отклонения капель

При термической струйной печати это происходит посредством нагревания жидкой краски до её испарения. Под давлением пузырька пара из сопла выбрасывается капля краски — отсюда и название « пузырьковая струйная печать ».

Источник

Досье на принтерные технологии

Основные технологии печати

Цель настоящей публикации — кратко охарактеризовать основные принтерные технологии, применяющиеся сегодня, и дать представление о наиболее общих достоинствах и недостатках каждой из них.

С точки зрения технологий, применяющихся для нанесения красителя на отпечаток, принтеры могут быть отнесены к следующим основным группам:

Этими четырьмя принципами работы почти исчерпывается весь ассортимент производимых принтеров. Остальные способы печати носят узко специализированный или экспериментальный характер и не получили заметного распространения. Рассмотрим каждую группу в отдельности.

Ударные технологии печати (dot matrix)

В ударных технологиях между печатающим элементом принтера и бумагой помещается красящая лента — обычно в картридже, оборудованном механизмом перемотки ленты. Печатающий элемент наносит удар по красящей ленте, под действием чего краситель попадает на бумагу.

Принципиально различаются два варианта:

- печатающий элемент оформлен в виде готового знака (символа);

- печатающий элемент синтезирует в процессе печати наносимую информацию «на ходу» из точек; каждая точка образуется ударом иголки.

Первый вариант был широко распространен в прошлом, поскольку обеспечивал четкую печать символов текста при высокой скорости. Требования к печати графической информации к устройствам этого типа не предъявлялись; для этой цели использовались графопостроители. По мере расширения сферы применения компьютеров печать готовыми знаками постепенно утратила свои позиции, поскольку при ней невозможно менять размер символов, набор символов ограничен, возможности графической печати минимальны. Почти все современные принтеры, использующие ударную технологию, синтезируют изображение из точек. Иголки ударного механизма образуют нечто вроде матрицы; вот почему такие принтеры у нас называют матричными (в английском языке — dot printers, то есть «точечные»).

Обычно иголки помещаются в головку, совершающую движения поперек направления подачи бумаги. После того как головка сформирует горизонтальную полосу изображения, бумага подается на ширину, необходимую для печати следующей полосы.

Для увеличения быстродействия ударных принтеров размер матрицы из иголок увеличивают вплоть до ширины листа, при этом сам печатающий узел остается неподвижным (так называемые линейно-матричные принтеры).

Достоинства матричных принтеров:

1) наименьшие эксплуатационные расходы, высокая устойчивость к внешним условиям;

2) возможность печати на толстых и многослойных бумагах (самокопирующихся и т.д.).

Недостатки матричных принтеров:

1) ограниченные возможности графической печати;

2) минимальные возможности работы с цветом.

Основные сферы применения: промышленность, транспорт, банковско-финансовый сектор, торговля, учет, коммунальные службы, а также малый бизнес и (в небольшой степени) домашний офис.

Электрографические технологии печати: лазерная и светодиодная

Сама технология является, пожалуй, старейшей — еще до второй мировой войны был изобретен первый электрографический копировальный аппарат. Однако прошло немало времени, прежде чем на основе этой технологии были созданы принтеры. Принцип их работы заключается в том, что на поверхности светочувствительного узла (обычно барабана) наводится заряд, соответствующий нужному изображению. Этот заряд притягивает тонерный порошок в соответствующих точках. Затем тонер переносится прямо на бумагу или на промежуточный носитель, с которого уже попадает на бумагу. Тонер буквально припекается к бумаге в специальном нагревателе, чтобы сделать изображение устойчивым.

По способу наведения заряда принтеры этого типа разделяются на лазерные и светодиодные. В лазерных формирование изображения на барабане происходит при помощи лазерного излучателя и оптической системы, а в светодиодных — при помощи светодиодной линейки.

Достоинства электрографических принтеров:

1) высокая скорость печати;

2) относительно низкие эксплуатационные расходы.

Недостатки электрографических принтеров:

1) ограниченная масштабируемость технологии, особенно в лазерном варианте (принтеры формата более чем А3 почти не встречаются);

2) радикальное усложнение и удорожание конструкции в случае цветной печати.

Сфера применения: один из самых универсальных типов принтеров; они применяются всюду, кроме случаев, когда требуется широкоформатная печать или цветная печать исключительно высокого качества. Однако и в качестве цветной электрографической печати в последнее время достигнут большой прогресс.

Струйные технологии печати

Самые распространенные сегодня принтеры основаны на струйной технологии: измельченный краситель в виде капель распыляется на материал — чаще всего на бумагу. Обычно, как и в матричных принтерах, печатающая головка движется поперек направления подачи носителя, формируя полосу изображения, а затем носитель сдвигается для печати следующей полосы. Однако вместо иголок в головке имеется множество сопел для выбрасывания краски.

В струйной технологии сложились две разновидности:

- термоструйная, в которой активизация краски и ее выброс происходят под действием нагрева;

- пьезоэлектрическая, в которой выброс краски происходит под давлением, создаваемым колебанием мембраны.

Эти две технологии находятся в состоянии перманентного соперничества, поэтому сравнительные плюсы и минусы двух вариантов струйной технологии определить не так просто, как их общие достоинства и недостатки.

Достоинства струйных принтеров:

1) прекрасная масштабируемость (от портативных переносных до гигантских широкоформатных моделей);

2) возможность получения цветных изображений фотографического качества.

Недостатки струйных принтеров:

1) относительно высокие эксплуатационные расходы, особенно при цветной печати;

2) относительно низкое быстродействие; относительно низкая стойкость изображения.

Сфера применения: самая универсальная (определяется возможностями конкретной модели).

|