- 2.3. ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- Читайте также

- Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ до 1 кВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и до 1,5 кВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- 10.2. Воздействие электрического тока на человека

- Глава 7 Работа электрического потенциального поля

- 1. Штурмовые действия

- Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 КВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- § 1.4 Природа электрического отталкивания и закон Кулона

- Глава 15 Внутренняя структура электрического потенциального поля

- 1.4.2. Обнаружение ЦВЗ с нулевым знанием

- ГЛАВА 4 Что такое молния и гром. «Электрический указатель» Рихмана и «громовая машина» Ломоносова и Рихмана. Вклад Франклина в изучение атмосферного электричества

- 1.4. ИЗУЧЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

- 2.2. СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- 2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И МАГНИТА

- 2.12. ПЕРВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- Приборы для обнаружения электрического тока

2.3. ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

2.3. ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Первые же опыты с электрическим током[1] не могли не привести к открытию некоторых присущих ему свойств. Поэтому рассматриваемый период в истории электричества характеризуется главным образом обнаружением и изучением различных действий электрического тока. Исследования электрического тока, производившиеся в большом масштабе в первые годы XIX в., привели к открытию химических, тепловых, световых и магнитных его действий.

В 1800 г. вскоре после получения известия об изобретении вольтова столба члены Лондонского Королевского общества Антони Карлейль (1768–1840 гг.) и Вильям Никольсон (1753–1815 гг.) [1.6] произвели ряд опытов с вольтовым столбом, которые привели их к открытию нового явления: при прохождении тока через воду имело место выделение газовых пузырьков; исследовав выделявшиеся газы, они правильно установили, что это кислород и водород. Таким образом впервые был осуществлен электролиз воды. Вскоре после опубликования работ А. Карлейля и В. Никольсона (июль 1800 г.) немецкий физик Иоганн В. Риттер (1776–1810 гг.) также осуществил разложение воды током. После открытия действия тока на воду ряд ученых заинтересовался вопросом о том, к каким результатам приведет пропускание тока через другие жидкости. В том же 1800 г. голландский химик Вильям Крейкшенк (1745–1800 гг.), пропуская ток через раствор поваренной соли, получил на отрицательном полюсе едкий натр, не подозревая, что здесь имела место вторичная реакция: поваренная соль разлагалась на Na и Сl, причем натрий, жадно соединяясь с водой, образовывал едкий натр.

Указанные эксперименты положили начало исследованию химических действий гальванического тока, получивших впоследствии важное практическое применение.

Тепловые действия тока были обнаружены в результате накаливания тонких металлических проводников и воспламенения посредством искр легко воспламеняющихся веществ. Световые явления наблюдались в виде искр различной длины и яркости.

В 1802 г. итальянский ученый Джовани Д. Романьози (1761–1835 гг.) обнаружил, что электрический ток в проводнике вызывает отклонение свободно вращающейся магнитной стрелки, находящейся вблизи этого проводника. Однако тогда, в первые годы изучения электрического тока, явление, открытое Д. Романьози, имевшее, как впоследствии выяснилось, громадное значение, не получило должной оценки. Только позднее, в 1820 г., когда наука об электричестве достигла более высокого уровня, магнитное действие тока, описанное датским физиком Гансом Христианом Эрстедом (1777–1851 гг.), стало предметом глубокого и всестороннего изучения.

Среди многочисленных исследований явлений электрического тока, произведенных в первые годы после построения вольтова столба, наиболее выдающимися были труды первого русского электротехника, профессора физики Санкт-Петербургской Медико-хирургической Академии, академика Василия Владимировича Петрова (1761–1834 гг.), так как в них впервые была показана и доказана возможность практического применения электричества [2.1; 2.2; 2.20].

Поистине трагическая судьба постигла этого выдающегося ученого, который в истории русской физики, по словам бывшего президента Академии наук СССР академика СИ. Вавилова, по значению своих трудов «непосредственно следует за М.В. Ломоносовым». Какими же заслугами нужно было обладать сыну скромного приходского священника в г. Обояни (Курской губернии), чтобы удостоиться звания академика Петербургской Академии наук, значительная часть членов которой имела знатное происхождение, а многие были иностранцами. Несмотря на то что В.В. Петров был не только талантливым физиком и химиком, но и блестящим педагогом, основателем первого крупного физического кабинета, «превосходнейшего во всей Российской империи», он постоянно испытывал враждебное отношение официальных кругов. После смерти В.В. Петрова делается все для того, чтобы имя его было забыто. И это удалось. Целое поколение русских физиков в течение полувека (1834–1886 гг.) ничего не знали о своем выдающемся соотечественнике. И только в 1886 г. был обнаружен его главный труд «Известия о гальвани-вольтовских опытах» (СПб., 1803). Книга вызвала огромный интерес. Видные физики выступают с докладами о вкладе В.В. Петрова в отечественную электротехнику, в 1887 г. в журнале «Электричество» появляется первая статья о забытом русском электротехнике.

В 30-х годах нашего века были проведены более полные исследования трудов В.В. Петрова, а в 1935 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление «Об ознаменовании столетия со дня смерти первого русского электротехника академика В.В. Петрова». В своих трудах по электричеству В.В. Петров собрал обширный опытный материал, который им был тщательно проанализирован. В.В. Петров глубоко понимал значение эксперимента для всестороннего изучения явлений природы. Он писал: «… гораздо надежнее искать настоящего источника электрических явлений не в умствованиях, к которым доселе только прибегали почти все физики, но в непосредственных следствиях самих опытов».

Будучи хорошо знакомым с опытами, производящимися с вольтовым столбом как в России, так и за границей, В.В. Петров пришел к правильному выводу о том, что наиболее полное и всестороннее изучение гальванических явлений возможно только при условии создания большой батареи, т.е. по современной терминологии источника электрической энергии высокого напряжения. Поэтому он добивается у руководства Медико-хирургической Академии выделения средств для постройки «такой огромной величины батареи, чтобы оною можно было надежнее производить такие новые опыты», каких не производил никто из физиков.

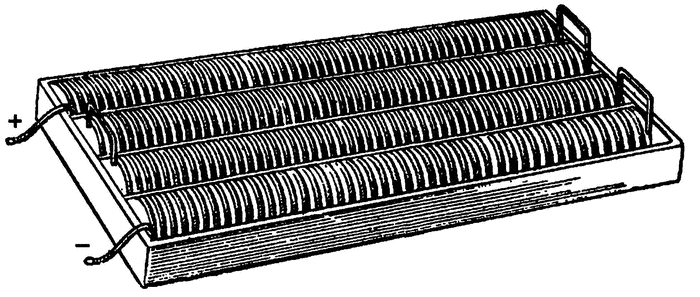

Рис. 2.3. Примерное расположение и соединение элементов в батарее Петрова

В апреле 1802 г. батарея В.В. Петрова, состоявшая из 4200 медных и цинковых кружков, или 2100 медно-цинковых элементов (В.В. Петров называл ее «огромная наипаче батарея»), была готова. Она располагалась в большом деревянном ящике, разделенном по длине на четыре отделения (рис. 2.3). Стенки ящика и разделяющих его перегородок были покрыты сургучным лаком. Общая длина гальванической батареи В.В. Петрова составляла 12 м — это был крупнейший в мире источник электрического тока. Как показали современные экспериментальные исследования с моделью батареи В.В. Петрова, электродвижущая сила этой батареи составляла около 1700 В, а максимальная полезная мощность 60–85 Вт. Ток короткого замыкания батареи не превышал 0,2 А. В.В. Петров вначале производил, как он указывал, уже известные опыты других физиков, а потом старался производить и такие опыты, «… о которых дотоле не имел … никакого известия».

Долгое время точная дата первых экспериментов с «огромной наипаче батареей» была неизвестна. Но в 1950 г. была обнаружена статья в журнале «Северный вестник» (1804 г.), в которой указывается дата первых публичных опытов В.В. Петрова — 1802 г. (рис. 2.4) [2.2].

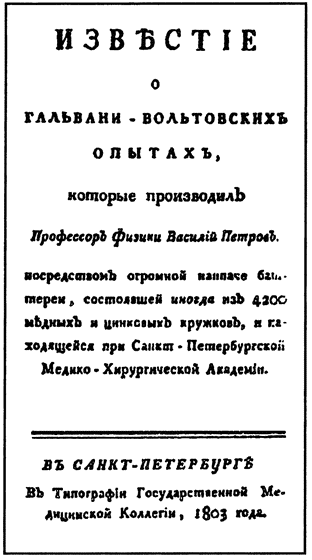

Свои разнообразные опыты В.В. Петров подробно описал в своем труде — первой книге на русском языке, посвященной исследованиям в области гальванизма «Известие о галвани-вольтовских опытах …» (рис. 2.5).

Следует отметить, что и за границей не только до выхода в свет книги В.В. Петрова, но и в течение двух десятилетий после ее публикации не появилось не одного оригинального сочинения, в котором были бы с такой полнотой освещены явления электрического тока.

В.В. Петрову было хорошо известно, с каким интересом относятся в России к изучению явлений электрического тока. Поэтому он в своей книге подробно описал не только опыты с гальванической батареей, но и способы ее изготовления, ухода за ней, методику экспериментов и т.п. Важно подчеркнуть, что книга написана на русском языке, в первую очередь для тех русских людей, которые не владеют иностранными языками и живут в «отдаленных от обеих столиц местах».

Рис. 2.4. Страница из журнала «Северный вестник»

Рис. 2.5. Титульный лист книги В.В. Петрова

В книге В.В. Петрова описаны его опыты по электролизу различных жидкостей, исследованию явлений прохождения электрического тока в разреженном воздухе, наблюдению «светоносных» явлений, сопровождающих действие электрического тока, изучению тепловых действий тока.

В.В. Петров впервые подошел к пониманию того, что действие батареи основано на химических процессах, происходящих в гальваническом элементе медь — цинк, и правильно установил роль крайних металлических кружков, которые служили лишь проводниками электричества. В.В. Петров также верно указал на то, что окисление поверхности металлических кружков вызывает ослабление действия батареи.

Петровым была впервые установлена важнейшая закономерность в электрической цепи — зависимость тока в проводнике от площади поперечного сечения проводника. Он правильно указал на то, что при увеличении площади поперечного сечения проводника ток в нем возрастает. Поэтому В.В. Петров раньше всех предшественников Г. Ома, сформулировавшего в 1826 г. известный закон, носящий его имя, установил, что через вещества, обладающие большим сопротивлением, гальвани-вольтовская жидкость (так он называл электрический ток. — Авт.) может протекать лишь тогда, когда «количество ее весьма знатно увеличится», т.е. по современной терминологии при повышении напряжения в цепи. Термин «сопротивление» впервые введен в электротехнический язык В.В. Петровым.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ до 1 кВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и до 1,5 кВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ до 1 кВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и до 1,5 кВ ПОСТОЯННОГО ТОКА Область применения Вопрос. На какие РУ распространяется настоящая глава Правил?Ответ. Распространяется на РУ и НКУ напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ

10.2. Воздействие электрического тока на человека

10.2. Воздействие электрического тока на человека Ток, проходящий через тело человека, действует на организм не только в местах контакта и путях протекания тока, но также и на кровеносную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.Виды травм, связанных с воздействием

Глава 7 Работа электрического потенциального поля

Глава 7 Работа электрического потенциального поля Перейдем к рассмотрению устройств преобразования энергии, в которых, так или иначе, используется электрическое потенциальное поле. Начнем с электростатических моторов. Например, мотор Франклина, рис. 70, отлично

1. Штурмовые действия

1. Штурмовые действия На третий день войны в Корее (1950–1953 гг.) истребители-бомбардировщики совершили первые вылеты на поддержку своих сухопутных войск, отступавших к югу. По признанию американского командования, летный состав не был к тому времени готов к войне. Способы

Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 КВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 КВ ПОСТОЯННОГО ТОКА Область применения Вопрос 1. На какие распределительные устройства распространяется настоящая глава Правил?Ответ. Распространяется на распределительные устройства

§ 1.4 Природа электрического отталкивания и закон Кулона

§ 1.4 Природа электрического отталкивания и закон Кулона Электрические заряды постоянно испускают во всех направлениях частицы, разлетающиеся с постоянной скоростью вдоль прямых линий. Воздействие на заряд зависит лишь от расположения и скорости этих частиц возле

Глава 15 Внутренняя структура электрического потенциального поля

Глава 15 Внутренняя структура электрического потенциального поля Эфир, как и любая физическая среда, существование которой мы можем принять, вместе с Менделеевым, имеет определенные физические свойства. Менделеев писал об упругости данной среды в статье «Попытка

1.4.2. Обнаружение ЦВЗ с нулевым знанием

1.4.2. Обнаружение ЦВЗ с нулевым знанием Робастные ЦВЗ могут применяться в различных приложениях, соответственно, и требования к ним могут предъявляться различные. Можно выделить следующие категории требований к робастным ЦВЗ:— ЦВЗ обнаруживается всеми желающими. В этом

ГЛАВА 4 Что такое молния и гром. «Электрический указатель» Рихмана и «громовая машина» Ломоносова и Рихмана. Вклад Франклина в изучение атмосферного электричества

ГЛАВА 4 Что такое молния и гром. «Электрический указатель» Рихмана и «громовая машина» Ломоносова и Рихмана. Вклад Франклина в изучение атмосферного электричества «Электрический указатель» РихманаЛетом 1753 г. ведущие газеты России и Западной Европы опубликовали

1.4. ИЗУЧЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

1.4. ИЗУЧЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА Важным и вполне закономерным шагом на пути изучения электрических явлений был переход от качественных наблюдений к установлению количественных связей и закономерностей, к разработке основ теории электричества. Наиболее

2.2. СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

2.2. СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В течение нескольких лет (1792–1795 гг.) А. Вольта не только повторил все опыты Л. Гальвани, но и произвел ряд новых исследований. И если Л. Гальвани искал причину обнаруженных им явлений как физиолог, то А. Вольта, будучи

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И МАГНИТА

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И МАГНИТА Расширение и углубление исследований электрических явлений привели к открытию и изучению новых свойств электрического тока. О связи электрических и магнитных явлений говорили многие факты, наблюдавшиеся, в частности,

2.12. ПЕРВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

2.12. ПЕРВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ В 40–70 гг. XIX в. стали создаваться первые источники электрического освещения. Освещение является естественной и постоянной потребностью человека. Самым долгим был путь от лучины к свече и затем к масляной лампе. В первой

Источник

Приборы для обнаружения электрического тока

Лабораторная работа № 3

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ

Введение

Опасность поражения электрическим током среди других опасностей производства отличается тем, что человек не в состоянии обнаружить наличие электрического тока на деталях электрифицированных установок, с которыми выполняются работы, без специальных приборов. В связи с такой особенностью электротравматизма в электроустановках должны быть предусмотрены меры защиты, которые максимально исключили бы возможность поражения человека и животных электрическим током.

Электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-76).

Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током

Защитными средствами называют приборы, аппараты, приспособления и устройства, служащие для защиты работающего в электроустановках персонала от поражения электри-ческим током, ожогов электрической дугой, механических повреждений, падения с высоты.

Их подразделяют на основные и дополнительные изолирующие защитные средства, а также на вспомогательные приспособления.

Средства защиты, применяемые в электроустановках, могут быть условно разделены на 4 группы: изолирующие, ограждающие, экранирующие и предохранительные. Первые три группы предназначены для защиты персонала от поражения электрическим током и вредного воздействия электрического поля и называются электрозащитными средствами.

Изолирующие электрозащитные средства изолируют человека от токоведущих или заземленных частей, а также от земли. Они делятся на основные и дополнительные.

Основные изолирующие электрозащитные средства обладают изоляцией, способной длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. К ним относятся:

— в электроустановках до 1 кВ – диэлектрические перчатки, изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, а также указатели напряжения;

— в электроустановках выше 1 кВ – изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, а так же средства для ремонтных работ под напряжением выше 1 кВ (рис.1).

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства не обладают изоляцией, способной выдержать рабочее напряжение электроустановки, и поэтому они не могут служить защитой человека от поражения током при этом напряжении. Их назначение – усилить защитное (изолирующее) действие основных изолирующих средств, вместе с которыми они должны применяться; причем при использовании основных электрозащитных средств достаточно одного дополнительного электрозащитного средства.

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам относятся:

— в электроустановках до 1 кВ – диэлектрические галоши и коврики, а также изолирующие подставки;

— в электроустановках выше 1 кВ – диэлектрические перчатки, боты и ковры, а также изолирующие подставки.

Рис. 1. Изолирующие защитные средства: а – изолирующая штанга; б – изолирующие клещи; в – измерительные клещи; г – измеритель напряжения более 1 кВ; д – то же менее 1 кВ; е – диэлектрические перчатки, галоши; ж – коврики, подставки; з – переносное заземление

Вспомогательные приспособления предназначены для защиты людей от сопутствующих опасных и вредных производственных факторов при работе с электрооборудованием и, кроме того, от падения с высоты. К ним относятся экранирующие комплекты и устройства для защиты от воздействия электрического поля, противогазы, защитные каски, страховочные канаты, монтерские когти, предохранительные монтерские пояса и т.п.

Приборы для обнаружения электрического тока

Для определения напряжения в низковольтовых электроустановках предназначены токоискатели или указатели напряжения до 500В. В быту используются для этой цели специальные указатели (индикаторы) напряжения типа УНН-1, напоминающие авторучку.

Такие указатели содержат лампочку и добавочное сопротивление. Лампочка светится от активного тока утечки, протекающего через тело человека, но сопротивление резистора (добавочное сопротивление) таково, что этот ток не ощущается человеком.

Определение наличия или отсутствия опасного тока с помощью бытового индикатора напряжения заключается в том, что штырем индикатора прикасаются к токоведущей части или к корпусу электроустановки и одновременно прикасаются к торцу металлической пуговки (металлическому кольцу) индикатора. Если индикаторная лампочка загорается, то на токоведущей части или на корпусе установки имеется опасное напряжение (свыше 30В); если же лампочка не горит, то опасного потенциала нет. В настоящее время в продаже имеются индикаторы с использованием жидкокристаллического экрана, позволяющего определить величину напряжения, а также ряд других параметров, например таких, как обрыв в скрытой проводке.

На производстве в установках напряжением 380/220 Вольт пользуются двухжильным указателем напряжения до 500 Вольт типа ТИ-2. Устройство его такое же, как и бытового индикатора напряжения, но контакт с «землей» выполняется прикосновением второго к нулевому проводу или к заземлению металлической конструкции установки.

При работе с двухжильным индикатором ТИ-2 надо одним штырем прикоснуться к токоведущей части или к корпусу электроустановки, а другим — к нулевому проводу или к заземленной части электроустановки. Держать индикаторы надо только за пластмассовый корпус, не выше специальных колец-ребер, чтобы не получить электротравму.

Кроме того, в практике широко используются ампервольтметры, тесторы, мультиметры, способные измерить различные параметры переменного и постоянного тока электрооборудования.

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 767 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник