Экстракция это способ очистки

Экстракция (очистка сточных вод)

Экстракция – метод избирательного растворения, процесс разделения примесей в смеси двух нерастворимых жидкостей (экстрагента и сточной воды).

Метод применяется при высоком (не менее 3 г/л) содержании в сточных водах растворенных органических веществ, представляющих техническую ценность (фенолы, масла, жирные кислоты), а также для выделения тяжелых цветных металлов. Использование метода также экономически целесообразно при обработке высокотоксичных сточных вод, когда не приемлемы другие известные методы.

При экстракции происходит извлечение из сточных вод растворенных в ней веществ с переходом их в другую не смешивающуюся с водой жидкость – экстрагент. Процесс протекает в такой последовательности:

— исходные сточные воды и экстрагент приводят в тесный контакт (в сточную воду вводят экстрагент);

— в результате взаимодействия фаз после достижения равновесия получают экстракт (раствор извлеченных веществ в экстрагенте) и рафинат (остаточный водный раствор), из которого в той или иной степени полноты удалены экстрагируемые компоненты. В результате концентрация вещества в экстрагенте значительно превышает остаточную концентрацию в сточной воде;

— полученную смесь экстракта с рафинатом отделяют друг от друга отстаиванием, иногда центрифугированием;

— после разделения извлекают целевые продукты из экстракта и регенерируют экстрагент из рафината, производят утилизацию загрязняющего вещества.

Экстрагент после этого вновь используется в технологическом процессе очистки. В качестве экстрагентов используют углеводороды, спирты, водные растворы неорганических кислот и щелочей, органические растворители (бензол, четыреххлористый углерод, бутилацетат и др.). Например, для выделения фенола сточную воду смешивают с бензолом (растворителем).

Для успешного протекания процесса экстракции экстрагент должен иметь следующие свойства и характеристики:

— хорошую экстрагирующую способность по отношению к извлекаемому веществу (высокий коэффициент распределения);

— селективность (способность экстрагировать из сложной водной системы одно вещество или определенную их группу);

— малую растворимость в воде;

— плотность, значительно отличающуюся от плотности воды, что обеспечивает быстрое и полное разделение фаз;

— температуру кипения, значительно отличающуюся от температуры кипения экстрагируемого вещества, что обеспечивает легкость их разделения;

— низкую степень токсичности, взрыво- и пожароопасности;

— низкую стоимость и др.

Также экстрагент не должен взаимодействовать с экстрагируемым веществом, материалом аппаратуры.

Эффективность процесса экстракции зависит от следующих факторов:

— величины поверхности взаимодействия между фазами;

— градиента концентрации извлекаемого вещества;

— скорости взаимного перемещения фаз;

Чем выше эти показатели, тем больше возрастают скорость процесса и полнота очистки.

Источник

Глава 1. Основы очистки сточных вод

5. Физико-химические процессы очистки сточных вод

5.4. Экстракция

При относительно высоком содержании в производственных сточных водах растворимых органических веществ, представляющих техническую ценность (например, фенолы, жирные кислоты), эффективным методом очистки является экстракция органическими растворителями – экстрагентами (табл. 1.3). Экстракционный метод очистки производственных сточных вод основан на распределении загрязняющего вещества в смеси двух взаимонерастворимых жидкостей соответственно его растворимости в них. Отношение взаимно уравновешивающихся концентраций в двух несмешивающихся (или слабо смешивающихся) растворителях при достижении равновесия является постоянным и называется коэффициентом распределения (или экстракции)

где Сэ, Сст – концентрация экстрагируемого вещества в эктстрагенте и сточной воде соответственно при установившемся равновесии.

Коэффициент распределения зависит от температуры, при которой проводится экстракция, а также от наличия различных примесей в сточных водах и эктстрагенте. После достижения равновесия концентрация экстрагируемого вещества в экстрагенте значительно выше, чем в сточной воде. Сконцентрированное в эктстрагенте вещество отделяется от растворителя и может быть утилизировано. Экстрагент после этого вновь используется в технологическом процессе очистки.

Метод экстракционной очистки экономически целесообразен при значительной концентрации органических примесей или высокой стоимости извлекаемого вещества. Для большинства продуктов применение экстракции рационально при концентрации их 2 г/л и более.

Для успешного протекания процесса экстракции экстрагент должен иметь следующие свойства:

— хорошую экстрагирующую способность по отношению к экстрагируемому веществу, т.е. высокий коэффициент распределения;

— селективность – способность экстрагировать из воды одно вещество или определенную их группу;

— малую растворимость в воде;

— плотность, отличающуюся от плотности воды;

— температуру кипения, значительно отличающуюся от температуры кипения экстрагируемого вещества;

— небольшую удельную теплоту испарения и малую теплоемкость, что позволяет снизить расходы пара и охлаждающей воды;

— возможно меньшую огне- и взрывобезопасность;

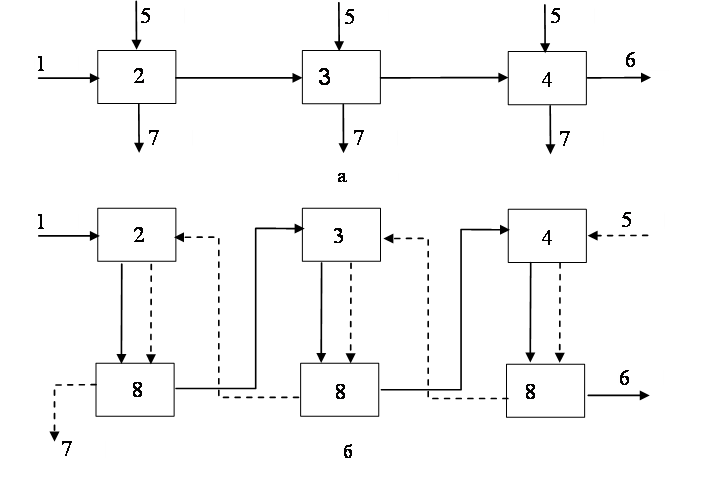

Экстрагент не должен подвергаться заметному гидролизу и взаимодействовать с экстрагируемым веществом, материалом трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры экстракционной установки. Методы экстрагирования органических веществ по схемам контакта экстрагента и сточной воды можно подразделить (рис. 1.37) на перекрестно-точные, ступенчато-противоточные, непрерывно-противоточные.

Прямоток в процессах экстракции не применяется при многоступенчатой перекрестной (рис. 1.37, а) схеме сточная вода на каждой ступени контактирует со свежим экстрагентом, что требует значительных его расходов.

Практическое применение получили методы ступенчато-противоточной (рис. 1.37, б) и непрерывно-противоточной экстракции. При ступенчато-противоточной экстракции каждая ступень включает перемешивающее устройство для смешения фаз и отстойник для их гравитационного разделения. Могут применяться также центробежные сепараторы, обладающие более высокой разделительной способностью по сравнению с гравитационными.

Рис. 1.37. а – схема многоступенчатой перекрестноточной очистки;

б – схема ступенчато-противоточной экстракции:

1 – подача сточной воды; 2, 3, 4 – экстракционные установки;

5 – подача чистой воды; 6 – выпуск обработанной сточной воды;

7 – отвод отработанного экстрагента; 8 – отстойники

Вода и экстракт движутся навстречу друг другу, причем экстракт последующей ступени смешивается в смесителе с водной фазой предыдущей ступени.

Смеситель должен обеспечить максимальную степень диспергирования экстракта в воде, исключающую, однако, возможность образования стойких эмульсий, которые препятствуют разделению фаз.

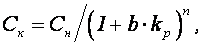

Конечная концентрация экстрагируемого из раствора вещества в воде может быть определена по формуле

где Cк, Cн – конечная и начальная концентрация экстрагируемого вещества, кг/м 3 ; n – число экстракций; b – удельный расход экстрагента для одной экстракции, м 3 /м 3

Здесь W – общий объем экстрагента, затрачиваемого на экстракцию, м ; Q – количество сточных вод, подвергающихся экстракции, м 3 ; kp – коэффициент распределения.

Анализируя уравнение (1.13) можно, сделать вывод о большой эффективности многократной экстракции.

Ступенчато-противоточная экстракция может быть непрерывной или периодической (при малых расходах сточных вод). При непрерывно-противоточной экстракции вода и экстрагент движутся навстречу друг другу в одном аппарате, обеспечивающим диспергирование экстрагента в воде. При этом примеси сточной воды непрерывно переходят в экстрагент.

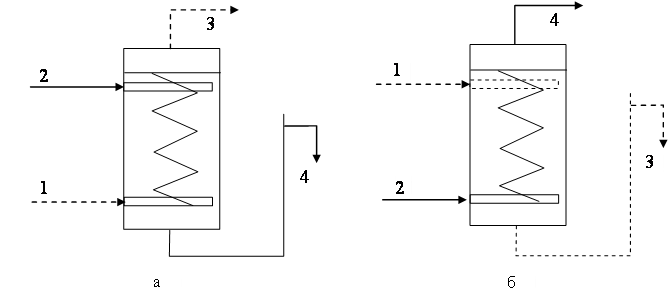

Если плоскость обрабатываемой сточной воды больше плотности экстрагента (γcт > γэ), то вода вводится в экстракционную колонну сверху, а экстрагент – снизу (рис. 1.38, а). При γэ > γcт экстрагент вводится в верхнюю часть колонны, а обрабатываемая сточная вода — в нижнюю (рис.1.38, б).

Рис. 1.38. Схема непрерывно-противоточной экстракции:

а – сверху; б – сточной воды снизу; 1 – подача экстрагента;

2 – подача сточной воды; 3 – отвод отработанного экстрагента;

4 – отвод обработанной сточной воды

Для определения концентрации экстрагируемого вещества в обработанной сточной воде можно воспользоваться формулой

Требуемый удельный расход экстрагента при заданных начальной и конечной концентрациях экстрагируемого вещества в сточной воде определяется из выражения

Применение противоточных экстракционных колонн непрерывного действия целесообразно при многоступенчатой экстракции. Эффективность метода зависит от того, насколько легко образуются и разрушаются эмульсии в сточной воде, от длительности полного разделения фаз и кинетики экстрагирования.

Технологическая схема очистки производственных сточных вод экстракционным способом зависит от количества и состава сточных вод, свойств экстрагента, способов его регенерации и обычно включает следующие четыре этапа:

1. Подготовка воды перед экстракцией – для этого используются: отстойники, флотаторы, фильтры, нейтрализаторы, охладительные устройства.

2. Улавливание паров экстрагента (собственно экстракция) – используются экстракционная колонна и резервуары (сборники экстрагента). Конструкция экстракционной колонны зависит от способа контакта сточной воды и вида экстрагента. Существуют колонны без какой-либо насадки – распылительные, инжекторные.

Часто применяются насадочные колонны, в качестве насадки используют блочные конструкции из керамики, металла, пластичных масс, а также засыпные элементы, выполненные из керамики, металлов (кольца Рашига, кольца Палля, седла Берля и др.). Для повышения интенсивности и эффективности перемешивания применяют тарельчатые колонны, колонны с пульсацией потоков или с движущимися сетчатыми тарелками. Экстракционные колонны имеют значительную высоту. Для обеспечения необходимой продолжительности контакта. В распылительной и насадочной колоннах, а также в колонне с движущимися сетчатыми тарелками высота, эквивалентная одной ступени экстракции, соответственно равна 10; 6; 0,8 м. Выбор типа колонны определяется необходимым числом ступеней экстракции и допустимыми затратами энергии.

3. Регенерации экстрагента из сточной воды. Отгонка экстрагента обычно осуществляется в насадочной колонне, в которую сверху подается обработанная сточная вода снизу – острый пар. Регенерация в зависимости от свойств экстрагента и его товарной способности может осуществляться отдувкой, воздухом или другими газами, а также экстракцией.

4. Регенерации экстрагента из экстракта – теплообменник, подогреватель, одно и двухступенчатая регенерационная (ректификационная) колонна, охлаждающее устройство, сепараторы, сборники регенерируемого экстракта и экстрагируемых веществ.

Наиболее широко применяются методы экстракции для очистки сточных вод предприятий по термической обработке твердых топлив (каменного и бурного углей, сланцев, торф), содержащих значительное количество фенолов. Утилизация извлекаемых из сточных вод фенолов позволяет не только покрыть расходы на их извлечение, но и при начальной концентрации фенолов 3-4 г/л обеспечивает рентабельность их очистки. Эффективность увеличения фенолов из сточных вод достигает 80-90 %.

Таким образом, экстракция – процесс перераспределения примесей сточных вод в смеси двух взаимно нерастворимых жидкостей (сточной воды и экстрагента).

Источник

Экстракция это способ очистки

Схемы дефеноляции сточных вод фенсольваном. (0,056; 2 ч).

Экстракционный метод широко применяется для очистки сточных вод от органических примесей.

Использование метода экстракции экономически целесообразно при значительных концентрациях извлекаемых веществ или их высокой товарной ценности, а также при обработке высокотоксичных сточных вод, когда не приемлемы, либо не осуществимы другие известные методы.

При экстракции происходит извлечение из сточных вод растворенных в ней веществ с переходом их в другую несмешивающуюся с водой жидкость

— экстрагент. Исходные сточные воды и экстрагент смешивают.

В результате взаимодействия фаз получают экстракт (раствор извлеченных веществ в экстрагенте) и рафинат (остаточный водный раствор). Полученную смесь экстракта с рафинатом отделяют друг от друга отстаиванием, иногда центрифугированием и вещества извлекают из экстрагента при регенерации. Экстрагент должен обладать следующими свойствами: иметь хорошую экстрагирующую способность по отношению к извлекаемому веществу, т.е. высокий коэффициент распределения; обладать определенной селективностью – способностью экстрагировать из сложной водной системы одно вещество или группу; отличаться малой растворимостью в воде; заметно отличаться плотностью от плотности воды, что обеспечивает быстрое и полное разделение фаз; иметь температуру кипения, значительно отличающуюся от температуры кипения экстрагируемого вещества, что обеспечивает легкость их разделения; не взаимодействовать с экстрагируемым веществом, материалом аппаратуры; иметь небольшую теплоту испарения на малую теплоемкость, что позволяет снижать расходы пара и охлаждающей воды; иметь возможно меньшую огнеопасность, взрывоопасность и токсичность; иметь низкую стоимость.

Методы экстрагирования органических веществ можно разделить на перекрестноточные (рис. 88), ступенчато – противоточные и непрерывно – противоточные.

При многоступенчатой перекрестной схеме сточная вода на каждой ступени контактирует со свежим экстрагентом, что требует значительных расходов. 150

Рис. 88. Схема перекрестной многоступенчатой экстракции: 1–исходные сточные воды; 2 – экстрактор; 3 – отстойник; 4 – очищенные сточные воды (рафинат); 5 – экстрагент; 6 – конечный экстракт

При очистке сточных вод в качестве экстрагентов обычно применяют органические растворители (бензол, четыреххлористый углерод, бутилацетат и др.). Извлекаемое при экстракции вещество распределяется между экстрагентом и водой таким образом, что устанавливается динамическое равновесие, характеризуемое коэффициентом распределения:

где С Э и С В – концентрация вещества в экстрагенте и в воде в момент равновесия.

Для выделения из производственных сточных вод, растворенных в них органических веществ (фенолов, жирных кислот) можно использовать способность этих веществ растворяться в какой-либо иной жидкости, не растворимой в очищаемой воде. Если такую жидкость прибавлять к сточной воде и перемешивать, то эти вещества будут растворяться в прибавленной жидкости, а концентрация их в сточной воде будет уменьшаться. Этот способ удаления растворенных веществ из сточной воды называется жидкостной экстракцией. Сущность этого процесса в том, что при тщательном перемешивании двух взаимно нерастворимых жидкостей всякое вещество, находящееся в растворе, распределяется между ними в соответствии со своей растворимостью согласно закону распределения. Удаляемые растворенные вещества – экстрагируемые вещества. Добавляемую не смешивающуюся со сточными водами жидкость называют экстрагентом. Экстрагенты, используемые для очистки сточных вод, – бутилацетат, изобутилацетат, диизоприловый эфир, бензол и др.

Эффективность процесса экстракции зависит от следующих факторов: величины поверхности взаимодействия между фазами, градиента концентрации извлекаемого вещества, скорости взаимного перемещения фаз, продолжительности контакта. Чем выше эти показатели, тем больше возрастают скорость процесса и полнота очистки.

В практике очистки сточных вод наиболее часто применяется многоступенчатая противоточная экстракция.

Исходные сточные воды и экстрагент поступают с противоположных сторон. Конечный экстракт удаляется из первой ступени установки, а очищенные сточные воды (рафинат) из последней ступени. При этом на последней ступени сточные воды, наиболее обедненные удаляемым компонентом, взаимодействуют со свежим экстрагентом, а на первой ступени исходные сточные воды – с близким к насыщению удаляемым компонентом (экстрактом). Благодаря этому достигается высокая средняя движущая сила процесса и более полная очистка сточных вод.

При многократной противоточной экстракции свежий экстрагент вводится в сточную воду на последнем этапе, когда концентрация загрязнений в воде мала, а загрязненный экстрагент смешивается с исходной сточной жидкостью (рис. 89) . Это позволяет более полно использовать его экстрагирующую способность.

В сточных водах производств нитропродуктов, например нитробензола, содержится 1,5–2,2% нитропродуктов и 0,25–0,5% свободной азотной кислоты. Нитропродукты экстрагируют бензолом.

В процессе экстракции азотная кислота нитрует бензол и ее концентрация в сточных водах снижается до 0,01–0,03%.

На рис. 90 представлена схема экстракционной установки для извлечения нитропродуктов из сточных вод.

Рис. 90. Экстракционные установки для извлечения нитропродуктов из сточных вод бензолом 1 – емкость для исходного бензола; 2 – бензол после ректификации; 3 – бензол со склада; 4 – огнепреградитель; 5 – напорная емкость; 6 – экстрактор; 7 – исходные сточные воды; 8 – сборник сточных вод после первой стадии экстракции; 9 – конечный экстракт на ректификацию; 10 – сборник конечного экстракта; 11 –сепаратор первой ступени;12 – сборник очищенных сточных вод; 13 – очищенные сточные воды; 14 – сборник промежуточного экстракта

Экстракцию осуществляют в двухступенчатой, установке.

Сточные воды подают на верх экстракционной колонны первой ступени; в нижнюю часть колонны из напорной емкости подают промежуточный экстракт; смесь поступает в сепаратор первой ступени, где после отстаивания отделяют конечный бензольный экстракт, который принимают в сборник, а частично очищенную сточную воду в емкость, откуда ее подают на верх колонны второй ступени. В нижнюю часть колонны поступает из напорной емкости свежий бензол.

Смесь сточных вод и бензола направляется в сепаратор второй ступени. После отстаивания очищенные сточные воды сбрасывают из установки, а промежуточный экстракт бензола передают в сборник. Из сборника бензольный экстракт идет на разгонку в ректификационную колонку. Полученный после ректификации бензол возвращают в сборник для повторного использования, а выделенные нитропродукты (кубовый остаток) утилизируют.

Для экстракции фенолов из сточных вод в качестве экстрагентов могут быть применены простые и сложные эфиры.

Лучшими из перечисленных экстрагентов для извлечения фенола (одноатомного) являются этилацетат и н-амилацетат, а для пирокатехина (двухатомного фенола) – этилацетат.

Трудно поддающиеся очистке фенолсодержащие сточные воды, например, подсмольные воды полукоксовани 1 я 5 3 бурых углей, наиболее полно очища-

ются путем экстракции фенсольваном (бутилацетатом) либо трикрезилфосфатом.

Фенсольван – смесь сложных алифатических эфиров, трудно растворим в воде, но с высокой растворяющей способностью по отношению к фенолам. Коэффициент распределения для 2%-ного раствора фенола (карболовой кислоты) составляет 49.

Плотность фенсольвана 0,88 кг/м 3 . Он выкипает в интервале температур 100–130°С.

После регенерации экстракционная способность фенсольвана полностью восстанавливается. Экстракция фенолов из сточных вод различными эфирами осуществляется по однотипной схеме.

Фенолсодержащие сточные воды охлаждают до оптимальной температуры обработки 20–25° С, продувают углекислым газом (дымовыми газами) для перевода фенолятов в свободные фенолы, а затем подают на экстракцию. Степень извлечения фенолов достигает 92–97%.

Остаточное содержание фенолов в очищенных сточных водах составляет до 800 мг/л. В большинстве случаев этого бывает достаточно для дальнейшего использования отечных вод.

При необходимости производят глубокую очистку от остаточных фенолов путем их окисления. На рис. 91 приведена принципиальная технологическая схема дефеноляции сточных вод фенсольваном.

Исходные стачные воды через холодильник подают в колонну для продувки дымовыми газами до рН=6 6,5, затем сточные воды поступают в трехступенчатый противоточный экстрактор. Из первой ступени экстракт подают в ректификационную колонну, где отгоняют фенсольван. Пары фенсольвана конденсируют и направляют в сборник, а сырые фенолы подают на утилизацию. Обесфеноленные сточные воды, выходящие из последней ступени экстрактора, содержат некоторое количество фенсольвана. Для регенерации фенсольвана сточные воды продувают острым паром в регенерационной колонне, парогазовую смесь конденсируют, а затем разделяют в декантаторе. Регенерированный фенсольван сливают в общий сборник. Потери фенсольвана составляют 200 г/м 3 очищенных сточных вод. Сток через промежуточный сборник сбрасывают.

Доочистка сточных вод от фенолов возможна их окислением двуокисью марганца (пиролюзитом) в серной кислоте.

О способности различных фенолов к окислению можно судить по величине их окислительно-восстановительных потенциалов (редокс– потенциал), который составляет: для одноатомных фенолов 0,92 В, для м-крезола – 0,89 В, для о-крезола – 0,85 В, для п-крезола – 0,84 В.

Окисление фенола проходит по следующим химическим реакциям:

С 6 Н 5 ОН + 14МnО 2 + 14Н 2 SO 4 6СО 2 +17Н 2 О+14МnSO 4 ; С 6 Н 5 ОН + 14Мn 2 О 3 + 28Н 2 SO 4 6СО 2 +34Н 2 О+28МnSO 4

Рис. 91. Принципиальная технологическая схема дефеноляции сточных вод фенсольваном. А – фенолсодержащие сточные воды; Б – дымовые газы; В – отдувочные газы; Г– фенольный экстракт; Д – дефенолированная вода; Е – острый пар; Ж – сырые фенолы; 1 – колонна продувки фенольных вод углекислотой; 2 – холодильник; 3 –отстойник-декантатор; 4 – ступенчатая экстракция; 5 – ректификационная колонна; 6 – сборник фенсольвана; 7 – регенерационная колонна; 8 – конденсаторы; 9 – промежуточная емкость

Регенераций сульфата марганца осуществляют едким натром: MnSO 4 + NаОН Мn(ОН) 2 + Na 2 SO 4

2Мn(ОН) 2 + O 2 2H 2 МnО 3

H 2 MnO 3 + Мn(ОН) 2 Мn 2 О 3 +2Н 2 О

Схема установки доочистки сточных вод от фенолов окислением пиролюзитом представлена на рисунке 92

Рис. 92. Схема установки доочистки сточных вод от фенолов окислением пиролюзитом :1

– емкость для серной кислоты; 2 – емкость для едкого натра; 3 – суспензия на разделение;

4 – реактор-регенератор; 5 – сжатый, воздух; 6 – напорная емкость; 7 – исходные сточные воды; 8 – «острый» пар; 9 – пиролюзит

Сточные воды из цикла экстракции подают в стальной, футерованный реактор, снабженный свинцовыми барботерами для сжатого, воздуха и острого пара, затем при непрерывном перемешивании в реактор загружают серную кислоту до концентрации 20–25 г/л.

После этого в реактор также при перемешивании загружают пиролюзит. Затем массу нагревают острым паром и выдерживают в течение нескольких часов. На этом цикле обесфеноливание заканчивается.

Окислы марганца из обработанных сточных вод регенерируют в отдельном реакторе. К сточным водам добавляют раствор едкого натра, доводя рН среды до 9–9,5. Затем смесь продувают сжатым воздухом и по окончании цикла выводят из реактора. Полученную суспензию разделяют

в отстойниках либо фильтрующих аппаратах, очищенную воду удаляют, а регенерированный пиролюзит возвращают для повторного использования.

Оптимальные условия дефеноляций: температура – 97–99 0 С; расход серной кислоты –2,5–3,5 %; расход пиролюзита – 300% (от теоретического); продолжительность окисления – 4–6 ч. При указанных параметрах остаточная концентрация фенолов в сточных водах составляет 1–3 мг/л.

Непрерывная экстракция в одном аппарате по принципу противотока (рис. 93). Она является более экономичной. Производится в специальных аппаратах с загрузкой, позволяющей увеличить турбулизацию потока и перемешивание. Экстрактор представляет собой колонну с насадками, в которую подается вода и экстрагент. В тех случаях, когда удельный вес экстрагента меньше удельного веса воды, экстрагент подают снизу, как показано на схеме; при обратном соотношении удельных весов экстрагент подают сверху.

Рис. 93 Схема непрерывной экстракции с противотоком.

Чтобы поддержать постоянный уровень жидкости, воду выпускают из колонны через сифон, сообщающийся с 1 5 е 6 е верхней частью.

Поперечное сечение аппарата заполняется специальными перегородками и насадками для лучшего смешения.

Количество экстрагента при непрерывной противоточной экстракции значительно снижается (до 4–х раз) по сравнению с периодической экстракцией.

Размеры колонного экстрактора – его высота H, достаточная для достижения необходимой степени очистки сточной жидкости, и диаметр D, обеспечивающий необходимую производительность, находят графоаналитическим методом по лабораторным исследованиям хода процесса экстракции для каждого растворенного вещества и экстрагента.

Применение противоточных экстракционных колонн непрерывного действия целесообразно при многоступенчатой экстракции. Технологическая схема зависит от количества и состава сточной воды, свойств экстрагента, способов его регенерации и включает следующие четыре установки. 1. Установка подготовки сточной воды перед экстрагированием – отстойники, флотаторы, фильтры, нейтрализаторы, охладидельные устройства. 2 . Установка экстракции – колонна для улавливания паров экстрагента и резервуары (сборники экстрагента). Конструкция экстрационной колонны зависит от способа контакта сточной воды и экстрагента. Существуют колонны без насадки: распылительные, инсекторные. Насадки – блочные конструкции из керамики, металла, пластических масс, а также засыпные элементы, выполненные из керамики, металла (кольца Рашига, кольца Палля, седла Берля и др.). Для повышения интенсивности и эффективности перемешивания применяют тарельчатые колонны. Выбор типа колонны определяется необходимым числом ступеней экстракции и допустимыми затратами энергии. 3. Установка регенерации экстрагента. Отгонка осуществляется в насадочной колонне, в которой сверху подается очищенная сточная вода, а снизу–острый пар. Регенерация в зависимости от свойств экстрагента и его товарной стоимости может осуществляться отдувкой воздухом или другими газами. 4. Установка регенерации экстрагента из экстракта – теплообменник, подогреватель, одно– или двухступенчатая регенерационная (ректификационная) колонна, охлаждающие устройства, сепараторы, сборники регенерационного экстракта и экстрагируемых веществ. Данный метод применим для очистки сточных вод предприятий по термической переработке твердых топлив (каменного и бурого углей, сланцев, торфа), содержащих значительное количество фенолов. Эффект извлечения фенолов – 80–97%.

Назначение экстракционного метода очистки, сущность процесса.

Какими свойствами должен обладать экстракт?

Что применяют в качестве экстрагента?

Что характеризует коэффициент распределения при экстракционной очистке?

От чего зависит эффективность 1 5 п 7 роцесса экстракции?

Схема перекрестной многоступенчатой экстракции.

Схема непрерывной экстракции с противотоком.

Схема экстракционной установки для извлечения нефтепродуктов.

Схема многократной экстракции с противотоком.

Что применяют в качестве экстрагентов для экстракции фенолов?

Источник