- Экономический способ производства и его структура

- Экономический способ производства обмен

- Экономический способ производства обмен

- 1. Производство, обмен и распределение

- Производство и его секторы

- Понятие обмена

- Распределение

- 2. Потребление, сбережение, инвестиции

- Понятие потребления

- Инвестиции

- 3. Кругооборот товаров и услуг

- Упрощенная схема кругооборота

- Кругооборот с участием государства и банков

- Выводы

Экономический способ производства и его структура

В процессе материального производства люди взаимодействуют друг с другом с целью эффективного воздействия на природу как кладовую изначальных средств существования и полигон разнообразных предметов труда. Поэтому экономический способ производства включает в себя две стороны: производительные силы, выражающие отношение общества к природе, степень овладения ею, и производственные (экономические) отношения, выражающие общественные взаимосвязи и взаимодействие людей в процессе производства. В общем виде можно сказать, что производительные силы есть система субъективных (человек) и вещественных (техника и предметы труда) элементов, необходимых для процесса материального производства. Каждый из этих элементов мы уже рассматривали в их технологическом сцеплении. Сейчас нас будет интересовать их общественный смысл, выраженное в них взаимодействие общества и природы.

Человек является субъектом производства, решающим элементом производительных сил. Речь, конечно, идет не о человеке вообще, а о людях, выступающих в качестве производителей мате риальных благ. Требования же, которым должны отвечать люди в этой социальной роли, по мере общественного прогресса возвышаются. Еще недавно мы совершенно справедливо считали, что производители материальных благ — это люди, приводящие орудия труда в действие благодаря известному производственному опыту и практическим навыкам к труду. Сегодня в связи с проникновением науки в производство, в связи с научно-технической революцией этого уже недостаточно: для того, чтобы производить материальные блага по-современному, человек должен обладать не только производственным опытом и трудовыми навыками, но и определенным минимумом научных знаний.

Средства труда — комплекс вещей, которые человек помещает между собой и природой для воздействия на нее. Среди всех средств труда, применяемых в ту или иную эпоху и типичных для нее, К. Маркс выделяет те, которыми человек непосредственно воздействует на природу, — орудия труда. Они составляют, по выражению Маркса, костную и мускульную систему производства и выступают важнейшим показателем отношения общества к природе. В свою очередь орудия производства суть лишь часть всей техники, подразделениями которой являются также бытовая, транспортная, информационная техника.

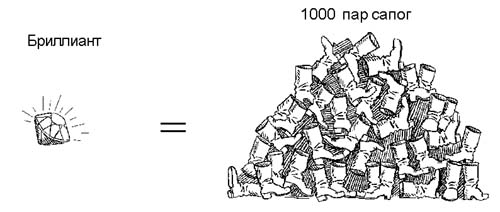

Предметы труда — все то, на что направлен труд человека. Иногда можно встретить точку зрения, согласно которой предметы труда-де не должны включаться в понятие производительных сил. Аргументация при этом такова: предметы труда в конечном счете берутся человеком из природы, следовательно, включая их в состав производительных сил, мы включаем в это понятие и всю природу, стираем грань между природным и общественным. Доводы эти неубедительны, поскольку в качестве предметов труда мы включаем в понятие производительных сил только ту часть природы, те ее элементы, которые активно вовлечены человеком в процесс общественного производства. Скажем, якутские алмазы были элементом природы и тогда, когда мы о них ничего не знали, а элементом производительных сил нашего общества они стали, только превратившись в предмет добычи и промышленной обработки. В этом смысле включение элементов природы в состав производительных сил ничем не отличается от включения в него людей или орудий труда. Если люди выключены из процесса производства (безработные, больные и т.д.), они не входят и в состав производительных сил. Если техника бездействует, ржавеет (а таких случаев, к сожалению, пока еще много), то она также отнюдь не является производительной силой общества.

XX век — век зримого и быстрого превращения науки в непосредственную производительную силу общества. Может возникнуть вопрос: не появляется ли таким образом в лице науки новый, четвертый элемент производительных сил? Очевидно, нет. Процесс «онаучивания» производительных сил идет более сложным, орга ническим путем — путем внедрения, проникновения научных знаний и научных достижений в каждый из трех рассмотренных нами элементов. В результате качественно меняется образовательный и профессиональный уровень производителей материальных благ, появляются принципиально новые орудия труда, создаются предметы труда с заранее заданными, не имеющими природных аналогов, свойствами.

Прежде чем рассмотреть вторую сторону общественного способа производства, необходимо уточнить понятие и структуру материального производства. Оно и понятно: ведь структура производственных отношений в силу самой своей природы не может не отражать структуру производства.

Надо различать понятия «материальное производство» и «непосредственное производство», которые не являются тождественными, а соотносятся как целое и часть. Помимо непосредственного производства, компонентами этой целостности выступают сферы распределения, обмена и потребления. Процесс производства не может считаться завершенным, пока продукт не дошел до потребителя, то есть не потреблен. Но для того, чтобы это произошло, требуется нормальное функционирование и остальных сфер производства. Любые сбои распределительного или обменного характера тут же вызывают «возмущение» в начальном и конечном пунктах производства и — в зависимости от степени своей существенности и продолжительности — могут привести к рассогласованию системы производства в целом.

Именно под этим углом зрения могут быть адекватно поняты экономические проблемы, стоящие сегодня перед нашим обществом. В непосредственном производстве — это прежде всего проблема резко замедлившегося в последние годы и сузившегося по своим масштабам научно-технического прогресса; проблема демонополизации производства; проблема расхищения средств труда и в промышленном, и в аграрном секторе. В сфере распре- деления мы сталкиваемся с нерешенностью проблем традиционных (например, с дискриминацией в оплате труда большинства работников умственного труда) и появлением новых, перестроечных и постперестроечных — сведение к минимуму так называемых общественных фондов потребления; проедание трудовыми коллективами львиной доли получаемой прибыли; небывалый всплеск противоправного перераспределения в форме взяточничества, рэкета, спекуляции. В сфере обмена дают о себе знать такие болезненные феномены, как разрыв хозяйственных связей (если иметь в виду обмен деятельностью), отсутствие конкуренции, а также бартер, отбрасывающий нас от цивилизации к первобытности* (если иметь в виду обмен результатами производства). В сфере потребления достаточно вспомнить хотя бы такую проблему, как продолжающийся диктат производителя по отношения к потребителю или, скажем, проблему недопотребления, охватившего сегодня значительную часть населения.

* Когда наши первобытные предки протягивали друг другу шкуру животного и зерно, они не предполагали, что совершают бартер.

Даже беглый взгляд на эти проблемы позволяет прийти к двум важным выводам. Во-первых, проблемы, обнаруживаемые в различных сферах производства, между собой неразрывно связаны (каузально-генетически либо функционально). Так, стагнация научно-технического прогресса в непосредственном производстве не в последнюю очередь связана с ростом непроизводственного потребления прибыли предприятий, ее проеданием. И во-вторых (и это вытекает из первого вывода), подход к разработке программ выхода нашей экономики из кризиса должен быть системным, берущим проблемы, накопившиеся в различных сферах производства, в их органическом единстве.

Итак, структура материального производства с учетом всего сказанного может быть изображена следующим образом:

Тогда производственные отношения суть экономические отношения, складывающиеся между людьми в процессе непосредственно производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. От этих, производственно-экономических, отношений надо отличать производственно-технические отношения, которые обусловлены, как уже отмечалось, технико-технологическими особенностями производства и его организации.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)

Источник

Экономический способ производства обмен

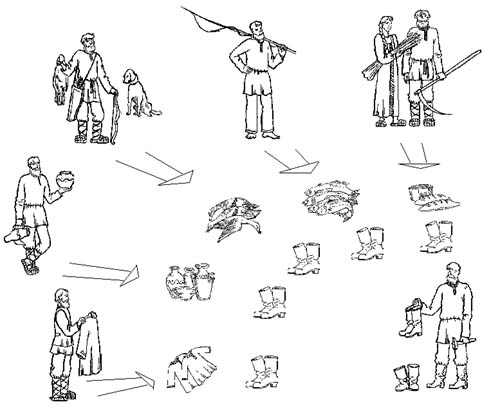

Разделение труда позволяет всему обществу и отдельным его членам при тех же затратах труда и природных ресурсов производить и потреблять гораздо больше благ, чем в условиях, когда каждый производит все себе сам. Но использование разделения труда требует решения одной весьма существенной проблемы.

Но появляется следующая проблема. Как может быть организован этот обмен? Какой механизм перемещения продуктов от одних производителей к другим может существовать?

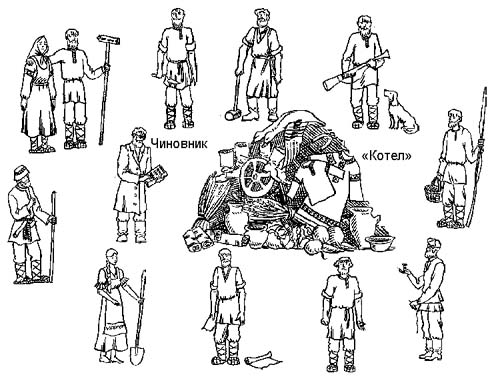

Кроме этого, на распределение может оказывать влияние произвол чиновников, которые могут по собственному желанию отклоняться от установленных принципов и выдавать отдельным людям больше или меньше того, что им полагается.

В то же время люди, которые заведовали распределением благ (выполняли функцию «чиновника»), могли выдавать «из котла» себе намного больше, чем своим согражданам (другими словами = могли расхищать общественное имущество).

Установление пропорций обмена в различных условиях является одним из основных вопросов в экономической теории и еще не раз будет предметом нашего обсуждения в этой книге. А сейчас мы должны перейти к другой важной теме, касающейся механизма свободного обмена, = в процессе этого обмена возникает серьезная проблема, от преодоления которой зависит возможность дальнейшего развития хозяйства. Тому, как люди могут разрешить эту проблему, и посвящен следующий параграф.

Источник

Экономический способ производства обмен

Разделение труда вызывает специализацию, а та приводит к постоянному обмену между экономическими агентами. Обмен является базой для постоянных хозяйственных связей, отношений между ними.

Прежде чем описывать эти связи, следует пояснить ряд исходных понятий, в том числе и ранее упомянутых.

1. Производство, обмен и распределение

Производство — это процесс создания экономических благ для удовлетворения потребностей человека.

Производство и его секторы

Производство разделено на отрасли, т.е. группы предприятий (фирм), производящих однородную продукцию. Отрасли, с одной стороны, делят на подотрасли, а с другой — группируют в народнохозяйственные комплексы: топливно-энергетический, агропромышленный и т.д.

В экономической теории весьма распространено деление экономики на секторы: первичный, вторичный и третичный.

Первичный сектор включает сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство; вторичный — промышленность и строительство. К третичному сектору относят производство услуг (торговлю, транспорт, связь, образование, здравоохранение, науку, культуру, бытовые и коммунальные услуги и т.д.). Первичный и вторичный секторы нередко объединяют в сферу материального производства.

Различают также реальный и финансовый (денежный) секторы. В реальном секторе создаются товары и услуги, а финансовый — призван обслуживать сектор, в котором реально производится продукция.

Деление национальной экономики на реальный и финансовый секторы в известной мере условно. Эти секторы различаются целями, характером операций, техническими особенностями. Финансовый сектор не имеет четких границ, он охватывает движение денежных средств, предоставление финансовых услуг, управление финансовой деятельностью.

Понятие обмена

Обмен — это процесс движения потребительских благ и производственных ресурсов от одного участника экономической деятельности к другому. Он соединяет производителей и потребителей, связывает членов общества. Через обмен формируется система экономических отношений.

Способы обмена весьма многообразны. Он может производиться с помощью бартера или опосредованно — через деньги, быть свободным или строго регулируемым. Одно бесспорно: обмен выгоден для его участников и эффективен для общества.

Распределение

Как обмен, так и функционирование экономики в целом предполагают соблюдение известных пропорций, количественных параметров. Последние определяются в процессе распределения экономических ресурсов и потребительских благ.

Распределение в узком смысле означает определение размера дохода, получаемого отдельными участниками экономической деятельности и социальными группами.

Экономистов интересует, как распределяются доходы, каковы их структура и динамика, как влияет распределение доходов на производство, обмен, потребление.

Распределение доходов в любом обществе не бывает строго равномерным: одни социальные группы (предприниматели, высококлассные специалисты) получают высокие доходы, другие (работники невысокой квалификации, пенсионеры) — имеют сравнительно низкие доходы, третьи — средний класс, т.е. подавляющая часть квалифицированных работников и членов их семей, — получают доходы, обеспечивающие достаточное качество жизни, сложившийся в обществе жизненный стандарт.

Разница в уровнях доходов обусловливается прежде всего тем, какими факторами производства владеет тот или иной экономический агент. Распределение доходов по производственным факторам носит название функционального распределения. При этом определить количественные пропорции практически весьма сложно. В реальной действительности люди нередко получают доходы не от одного, а от нескольких факторов.

Распределение доходов, как и сама категория доходов, представляет собой достаточно сложную и противоречивую картину. В «иерархии» доходов различают: личные и совокупный, национальный, номинальные и реальные, валовые и чистые, выплачиваемые и располагаемые доходы.

Первичное распределение (по факторам) не всегда справедливо с социальной точки зрения и недостаточно эффективно с экономической. Поэтому оно дополняется вторичным распределением (перераспределением) через систему налогов, субсидий, страховых взносов, последующих выплат из государственного бюджета, общественных фондов. Первичное распределение осуществляется через механизм рынка, процесс перераспределения протекает при активном участии государства.

Доходы связаны с расходами и потреблением. Если совокупные расходы совпадают с совокупным доходом, достигается макроэкономическое равновесие. В реальной динамично развивающейся экономике существует сложная связь доходов и расходов (см. гл. 28).

2. Потребление, сбережение, инвестиции

Понятие потребления

Завершающий акт хозяйственной деятельности — потребление. Оно представляет собой использование товаров и услуг для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.

Когда речь заходит о потреблении, то прежде всего возникает представление о потребительской функции домашних хозяйств. Однако потребляются не только потребительские (продукты питания, одежда), но и инвестиционные товары (станки, оборудование, стройматериалы).

Потребительские товары составляют примерно 2/3 «общественного пирога», остальная 1/3 — инвестиционные товары. Они предназначены для восполнения выбывающего реального капитала, говоря по-другому, расходуются на производственное потребление. Главным потребителем производимых благ являются домашние хозяйства, а инвестиционных товаров — предприятия (фирмы).

В принципе потребление домашних хозяйств можно определить достаточно точно. Но здесь возникают свои трудности. Одни товары, например продукты питания, напитки, различные услуги, потребляются сразу. Другие, а именно товары длительного пользования — автомобили, мебель, жилища, — потребляются постепенно, в течение ряда лет, т.е. можно сказать, что они потребляются по частям. Потребление этих товаров исчисляют не по полной их стоимости, а по стоимости того количества услуг, который предоставляют товары длительного пользования за тот или иной отрезок времени, например за год.

Каждому хозяйству приходится постоянно принимать решение, какую часть дохода израсходовать (потребить) сегодня, какую отложить на будущее — на случай непредвиденной ситуации, заболевания, инфляции, с целью накопить средства для приобретения дорогостоящей вещи. Одна часть дохода расходуется на текущее потребление, другая — откладывается в виде сбережения.

Сбережения — доход, не израсходованный на приобретение товаров и услуг в рамках текущего потребления. Их осуществляют как домохозяйства, так и фирмы. Размер сбережений обратно пропорционален величине потребления. Источниками сбережений служат рост производства (и доходов) или сокращение доли потребления в доходах. Процесс осуществления сбережений называют термином «сбережение».

Связь между совокупными потребительскими расходами и доходами выражает потребительская функция. Потребительские расходы зависят от величины всего национального и располагаемого доходов.

Уровень потребления характеризуют такие показатели, как средняя склонность к потреблению и предельная склонность к потреблению. Средняя склонность к потреблению — это доля дохода (V); израсходованного на потребление (С). Она выражается как отношение С к V. Предельная склонность к потреблению характеризует динамику потребления в результате прироста дохода. Увеличение дохода на одну единицу (долю, часть) ведет к изменению потребления. Предельная склонность к потреблению (Мс) исчисляется в виде отношения прироста потребления (sС) к приросту дохода (sV), т.е.

Мс = s С: sV.

С экономической точки зрения сбережения представляют ту часть дохода общества (национального дохода), которая призвана пойти на накопление, расширение производства.

Инвестиции

Инвестиции — это затраты, направляемые на увеличение или восполнение капитала.

Во многих случаях как синоним инвестиций употребляется термин «валовое накопление». В России его принято делить на три части: инвестиции в финансовые активы (финансовые вложения), например в ценные бумаги, уставный капитал, займы; инвестиции в запасы материальных оборотных средств (в основном это сырье, не до конца изготовленная продукция и еще не проданная готовая продукция); инвестиции в основной капитал, т.е. в машины, оборудование, здания, сооружения, или, говоря по-другому, в тот реальный капитал, который служит более года. Последний вид инвестиций называют капитальными вложениями (капиталовложениями) или валовым накоплением основного капитала.

В свою очередь, эти капиталовложения включают затраты как на возмещение, так и на прирост основного капитала. Амортизация — это инвестиционные расходы, которые направляются на возмещение износившихся машин и оборудования, на восполнение отслуживших свои сроки зданий и сооружений.

Чистые инвестиции — это ресурсы для строительства новых предприятий, создания нового оборудования, новых транспортных средств и др. Они могут быть исчислены как разница между валовыми инвестициями и средствами, израсходованными на возмещение износа и потерь. Иначе говоря, валовые инвестиции минус амортизация дают величину чистых инвестиций.

Необходимо иметь в виду, что в конечном счете инвестиции в финансовые активы предполагают не просто выпуск акций или облигаций, а направление средств от их продажи на расширение производственных мощностей, создание дополнительных рабочих мест, вовлечение в производство новых работников. Инвестирование в целях увеличения размеров реального капитала и есть процесс накопления.

Инвестирование — это шаг в завтра, создание условий для обновления и увеличения производства. Стимулом для инвесторов служит прибыль. Но инвестиционные вложения возвращаются не сразу, поэтому процесс инвестирования связан с риском, так как растянут во времени.

3. Кругооборот товаров и услуг

Экономика России — это более двух миллионов предприятий, учреждений, различных организаций, десятки миллионов домашних хозяйств. Между ними сложная система связей, которую нелегко представить, даже имея в распоряжении подробные данные, статистические справочники.

Во всей этой необычайно разветвленной и неоднородной, находящейся в постоянном движении экономической деятельности трудно разобраться и опытному специалисту, и тем более рядовому участнику. Отсюда вытекает необходимость сделать скрытые связи прозрачными, сложные — простыми, сгруппировать и укрупнить, или, как выражаются экономисты, агрегировать, однородные и сходные связи. В агрегировании экономических отношений заключается одна из задач макроэкономики.

Для начала представим самую простую картину экономических связей — укрупненную схему движения товаров и доходов, продукции и денег.

Упрощенная схема кругооборота

Вначале в ней будут присутствовать лишь две основные хозяйственные единицы: домашние хозяйства и предприятия. Мы абстрагируемся от внешних связей. Лишь позже привлечем в качестве участников экономического процесса государство и банковскую систему.

В упрощенной схеме агрегируем «ручейки» и «реки» разнообразных товаров и услуг, расходов и доходов в однородные «потоки», протекающие между предприятиями и домашними хозяйствами, объединяющие их в хозяйственную систему (рис. 4.1 ).

Рис. 4.1. Кругооборот товаров, доходов и расходов

В нашей (упрощенной) схеме кругооборота все ресурсы принадлежат домашним хозяйствам. Они предоставляют рабочую силу, капиталы, природные и другие ресурсы. Предприятия, когда предлагают факторные услуги, выступают в роли домашних хозяйств.

В схеме наглядно представлены основные связи.

Домашние хозяйства предъявляют спрос и потребляют потребительские товары (хлеб, одежду, бытовую электронику) и услуги (стирка белья, транспорт). Они оплачивают их за счет доходов, которые получают, предоставляя в распоряжение предприятий рабочую силу, капитал, землю, другие факторы производства.

Предприятия включают факторы производства в производственный процесс и поставляют готовые потребительские товары и услуги домашним хозяйствам. Хлеб, одежда, бытовая электроника, транспортные и иные услуги, потребляемые домашними хозяйствами, заканчивают свое движение, и процесс кругооборота начинается снова.

Как видно на рис. 4.1, движение потоков товаров и денежных средств осуществляется постоянно. Потоки товаров и денег исчисляются за определенный отрезок времени, например за год. Один миллион автомашин, произведённых в течение года, — это годовой поток, в то время как 15 млн автомашин, имеющихся в наличии на определенную дату (допустим, на декабрь 1999 г.), — это запас. Численность станочного парка или стоимость домашнего имущества населения — запас; годовое производство станков или компьютеров — поток.

Из всех потоков нас интересует весь продукт, произведенный страной за год (чаще его называют валовым внутренним или валовым национальным продуктом). Он представляет собой агрегированный поток, т.е. выражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных за год. Валовой внутренний продукт включает конечную продукцию (завершенную производством и готовую для употребления), исключая промежуточную продукцию, предназначенную для переработки и изготовления конечной продукции. Он также является суммарным доходом всех владельцев экономических ресурсов. В данной (упрощенной) схеме экономического кругооборота показатели валового внутреннего продукта и национального дохода равны между собой (хотя в дальнейшем — см. гл. 21 — мы увидим, что ВВП превышает национальный доход на величину амортизационных отчислений).

Обратим внимание на следующий момент. Валовой внутренний продукт может быть рассчитан как совокупный доход от производства товаров и услуг (прямая линия со стрелкой в нижней части схемы). Он может быть подсчитан и иначе — как совокупный расход на покупку произведенных товаров и услуг (прямая линия в верхней части рисунка).

Деньги и в верхней, и в нижней части рис. 4.1 движутся в направлении, противоположном движению товаров. При этом совокупные доходы равны совокупным расходам.

Равенство доходов и расходов соответствует принципу двойного бухгалтерского учета, используемого в экономической статистике. Хозяйственный кругооборот представляет собой совокупность сделок по купле-продаже хлеба и одежды, оплате транспортных и бытовых услуг. В каждом отдельном случае оплачиваемая часть дохода соответствует затрачиваемой части расходов. Это же равенство сохраняется в результирующем показателе кругооборота, в котором суммируются все сделки за год.

Если увеличивается выпуск продукции, то соответственно возрастают расходы и доходы. Предприятия нанимают дополнительных работников, закупают дополнительное сырье, топливо, материалы, устанавливают дополнительное оборудование. Увеличиваются выплаты заработной платы, возрастают размеры прибыли. И вновь расходная и доходная части производимого продукта равны.

Кругооборот с участием государства и банков

Представим более сложную картину. В процессе кругооборота, помимо домашних хозяйств и предприятий, принимают участие государство и финансовые предприятия (в основном банки). Государство собирает налоги и осуществляет расходы — закупает товары и выплачивает из бюджета заработную плату. Банки перераспределяют денежные ресурсы.

На новой, несколько видоизмененной схеме кругооборота (рис. 4.2) функционируют уже не два, а четыре участника экономических операций: домашние хозяйства, предприятия, государство, банки. Выпуск продукции разделен в соответствии с ее использованием на три части: потребление С (англ. cosumption), государственные расходы G (англ. government), инвестиции I(англ. investment).

Рис. 4.2. Экономический оборот с участием государства и банков

Валовой внутренний продукт (конечный выпуск)Y равен сумме потребления, государственных расходов и инвестиций, т.е.Y= С+G+ I. В условиях нашей экономики ВВП в процентных показателях распадается примерно на следующие части: 55% расходуется на потребление; 25% составляют государственные расходы; 20% образуют инвестиции. Еще раз обратим внимание на то, что Y — совокупное национальное производство всех товаров и услуг за год. Вместе с тем Y— это сумма расходов всех потребителей (населения, государства и инвесторов).

Схема кругооборота с участием государства и учетом инвестиционной деятельности демонстрирует процесс, в котором осуществляется расширение масштабов производства. В этом случае домашние хозяйства не тратят на потребление весь доход, а откладывают часть его в форме сбережений. Как отмечалось выше, сбережения — это та часть дохода, которая не используется на потребление.

Перераспределение сбережений и превращение их в инвестиции происходит при участии банков, выполняющих роль посредников.

На рис. 4.2 показано, что государство собирает налоги с населения (домашних хозяйств) и предприятий, формируя тем самым доходную часть государственного бюджета. Расходные статьи государственного бюджета включают покупку товаров и услуг (для нужд обороны и строительства дорог, поддержки государственных предприятий и содержания учреждений), выплаты домашним хозяйствам социальных трансфертов, т.е. безвозмездные выплаты субсидий, пособий, пенсий, стипендий.

Для обеспечения нормального хода кругооборота сумма сбережений (S) должна быть равна размерам инвестиций (I), т.е. S=I В идеале доходы госбюджета должны соответствовать его расходам.

В нашей (упрощенной) картине движения товаров и денег мы, как уже отмечалось, отвлекаемся от участия в кругообороте внешней торговли. На рис. 4.1 и 4.2 изображен товарооборот в экономике замкнутого типа. В модель «открытой» экономили включается еще один участник — «заграница», рассматриваются экспортно-импортные связи, а в качестве результирующего показателя — баланс внешней торговли товарами и услугами (X). Тогда формула ВВП будет выглядеть следующим образом: Y= С+ G+I+X.

Объем национального производства и темпы экономического роста, как правило, не остаются неизменными, а постоянно колеблются под влиянием ряда факторов, прежде всего под воздействием изменений в сфере инвестиционной деятельности. К тому же экономика развивается циклически, подъемы и спады формируют цикл. Экономический цикл принято рассматривать как многоволновой процесс, включающий циклические колебания различной продолжительности (см. гл. 22).

Мы рассмотрели картину экономического кругооборота, используя графические схемы и формализованные символы. Тем самым в наиболее общем виде представили характер взаимосвязей между отдельными сферами и секторами, их роль и взаимовлияние.

Выводы

1. Экономический кругооборот — это движение расходов и доходов, денег, ресурсов, продукции в сфере экономической деятельности. В экономическом кругообороте различают финансовый (денежный) и реальный секторы. К финансовому сектору относят ту часть экономического кругооборота, которая представлена движением доходов и расходов и денежных фондов (средств) в целом. В реальный сектор включают промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт.

2. Движение продуктов и денежных потоков охватывает четыре основные сферы: производство, распределение, обмен, потребление.

3. Производство представляет собой процесс преобразования и приспособления природных материалов для нужд человека. Оно включает сферы: первичную (сельское хозяйство, добычу ископаемых, производство электроэнергии), вторичную (дальнейшую обработку сырья и материалов в отраслях обрабатывающей промышленности), третичную (торговлю, связь, транспорт, услуги).

4. Обмен — процесс движения материальных благ и услуг от одного участника экономической деятельности к другому. Он соединяет производителей и потребителей, через обмен формируется система экономических отношений в условиях рыночной экономики.

5. В процессе распределения выявляются количественные параметры ресурсов и результатов хозяйственной деятельности. Распределение определяет размеры доходов, получаемых участниками экономической деятельности. Разница в уровне доходов обусловливается различием выполняемых операций, формами собственности на факторы производства.

6. Потребление — завершающий акт хозяйственной деятельности. Это конечная цель производства. Домашние хозяйства предъявляют спрос на потребительские товары, предприятия (фирмы) — на инвестиционные товары.

7. Инвестиционные ресурсы предназначены для обновления и увеличения производства. Инвестиции направляются в финансовые активы, на увеличение основного капитала, пополнение запасов. Принято различать валовые и чистые инвестиции.

8. Изучение экономического кругооборота, его структуры помогает представить общую картину функционирования экономики, характер взаимосвязи между ее отдельными сферами и секторами, выявить их роль и взаимовлияние.

Термины и понятия

Производство

Первичный, вторичный и третичный секторы экономики

Домашние хозяйства

Предприятия (фирмы)

Государство

Финансовый (денежный) сектор экономики

Реальный сектор экономики

Производство

Обмен

Распределение

Потребление

Сбережение

Инвестиции

Амортизация

Чистые и валовые инвестиции

Экономический кругооборот

Вопросы для самопроверки

1. Какие хозяйственные операции выполняют домашние хозяйства и предприятия (фирмы)?

2. Что такое финансовый (денежный) и реальный секторы экономики? Чем они различаются?

3. Какова роль обмена в рыночной экономике?

4. Правильно ли утверждать, что распределение включает лишь распределение доходов?

5. Что такое потребление и сбережение? Как они взаимосвязаны между собой?

6. Поясните смысл кругооборота товаров и услуг. Какие связи рассматривается в упрощенной схеме кругооборота?

Источник