- Экономический рост и его регулирование

- Понятие и типы экономического роста

- Готовые работы на аналогичную тему

- Принципы и факторы экономического роста

- Государственное регулирование экономического роста

- Государственное регулирование экономики

- Государственное регулирование экономики – определение термина

- Роль государства в экономике

- Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

- Какие меры помогут обеспечить экономический рост

Экономический рост и его регулирование

Вы будете перенаправлены на Автор24

Понятие и типы экономического роста

Экономический рост представляет собой количественную характеристику экономического развития и проявляется в повышении объемов национального производства с одновременным ростом благосостояния населения и уровня жизни.

Измеряется экономический рост двумя видами показателей: количественными (общими и частными) и качественными. К общим количественным относятся валовый внутренний продукт (фактический и на душу населения), валовый национальный продукт и национальный доход. Частные количественные — это показатели трудоемкости продукции, производительности труда, уровень фондоотдачи и капиталоемкости (фондоемкости). Качественные показатели это объем инвестиций в развитие человеческого капитала, наличие и качество социальной инфраструктуры, показатели свободного времени населения, социальная защита населения, экологическая и национальная безопасность.

Существует два основных типа экономического роста в зависимости от характера движущих сил: экстенсивный и интенсивный.

Экстенсивный экономический рост предполагает постоянное увеличение вовлекаемых в производственный процесс ресурсов (трудовые и природные ресурсы, капитальные вложения). Главным его недостатком является то, что со временем он приводит к истощению ресурсной базы и впоследствии к кризисным явлениям, то есть не может обеспечить устойчивые темпы экономического развития, достоинством – короткие сроки его достижения. Такой тип роста характерен для развивающихся стран.

Интенсивный экономический рост достигается путем повышения эффективности производства и производительности труда. Он возможен при использовании в производстве достижений научно-технического прогресса, повышения квалификации работников, автоматизации и механизации производственного процесса. Интенсивный рост происходит в развитых странах. Главным его недостатком является то, что, как правило, в результате такого роста трудовые ресурсы высвобождаются, что влечет за собой увеличение числа безработных, достоинством – такой тип роста является устойчивым.

Готовые работы на аналогичную тему

Кроме экстенсивного и интенсивного выделяют еще инновационный тип роста. Он предполагает непрерывный ввод инноваций в производство, процесс управления и другие сферы хозяйственной деятельности.

Принципы и факторы экономического роста

Принципами экономического роста являются:

- качественность (в результате роста должны повышаться не только количественные, показатели, но он должен ощущаться – социальная инфраструктура; увеличение свободного времени населения и др.);

- инновационность (примененные в ходе производства инновации должны преумножаться, то есть экономический рост должен стимулировать научно-технический прогресс);

- регулируемость (рост должен быть планомерным и регулироваться государством);

- сбалансированность и системность (все сферы хозяйственной деятельности должны быть затронуты);

- устойчивость (темп роста должен сохраняться или расти в долгосрочном периоде);

- многофакторность (все факторы производства задействованы);

- экологическая безопасность (все технологии, используемые в производственном процессе не должны засорять окружающую среду).

Основными факторами экономического роста выступают:

- количество и качество человеческого капитала;

- квалификация сотрудников предприятий;

- наличие запасов природных ресурсов;

- технологическое развитие государства и отдельных предприятий;

- доступность кредитных ресурсов;

- благоприятный инвестиционный климат страны;

- эффективная государственная экономическая политика;

- рациональная правовая база;

- новаторская и предпринимательская активность хозяйствующих субъектов;

- полное отсутствие административных барьеров.

Существуют различные классификации факторов экономического роста в зависимости от лежащих в основе признаков.

В зависимости от типа экономического роста: экстенсивные, интенсивные, инновационные.

В зависимости от способа воздействия: прямые и косвенные.

Прямые факторы: объем и качество природных и трудовых ресурсов, капитала, технологии, предпринимательские способности.

Косвенные факторы: развитость кредитно-банковской системы, степень монополизации рынка, справедливое распределение доходов среди населения, честная налоговая политика и благоприятный инвестиционный климат.

В зависимости от природы факторов: экономические и неэкономические. Экономические факторы: объем и качество ресурсов, используемых в производственном процессе, кредитно-банковская система, благоприятный инвестиционный климат.

Неэкономические факторы: климатические, культурные, географические и др.

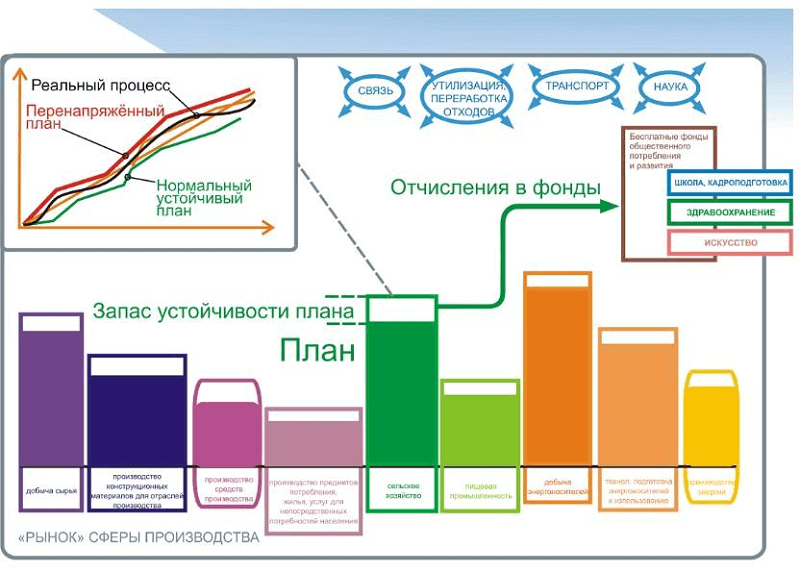

Государственное регулирование экономического роста

Директивы экономического роста способно задавать лишь государство путем осуществления рациональной экономической политики. Экономический рост является важнейшей целью деятельности государства. Для ее достижения государство использует набор инструментов воздействия на экономические субъекты, среди которых:

- улучшение качества инвестиционного климата страны;

- способствование увеличению доходов населения;

- повышение доступности кредитных ресурсов посредством регулирования кредитного рынка;

- рост государственных расходов и более рациональное их использование;

- стимулирование роста производительности труда работников;

- борьба с инфраструктурными ограничениями.

Существует ряд условий, без которых невозможен устойчивый экономический рост: научные исследования фундаментального и прикладного характера, человеческий капитал, создание экономических институтов, рациональная политика государства, качественное образование, наличие социальной стабильности и защищенности. Создание данных условий обеспечивает научно-технический прогресс, рост производительности труда, снижение издержек и рост доходов.

Источник

Государственное регулирование экономики

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем либо строились полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и партнерства с ним.

Государственное регулирование экономики – определение термина

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в нужное состояние. Осуществляется ГРЭ путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную политику, бюджетную политику, иные экономические показатели.

Жесткое ГРЭ присуще административному (командному) типу экономических систем, характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на ресурсы и директивным установлением цен.

Для модели рыночной экономики присущи снижение регулирующей функции государства, она основана на праве частной собственности, рыночном ценообразовании и конкуренции.

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает необходимость ГРЭ даже при рыночной модели.

Роль государства в экономике

Роль государства в экономике определяется следующими направлениями:

- создание нормативно-правовых актов, регулирующих экономические, политические, социальные процессы;

- проведение антимонопольного регулирования, что создает условия здоровой конкуренции между производителями и улучшает качество товаров и услуг;

- распределение дохода путем регулирования налогообложения и выплат социальных пособий (пенсии, стипендии, декретные, больничные и пр.);

- развитие научной деятельности;

- контроль за использованием возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, недр;

- регулирование отраслевой структуры экономики;

- проведение сдерживающей либо стимулирующей экономической политики;

- контроль за важнейшими социально-экономическими показателями;

- производство общественно необходимых благ.

—>

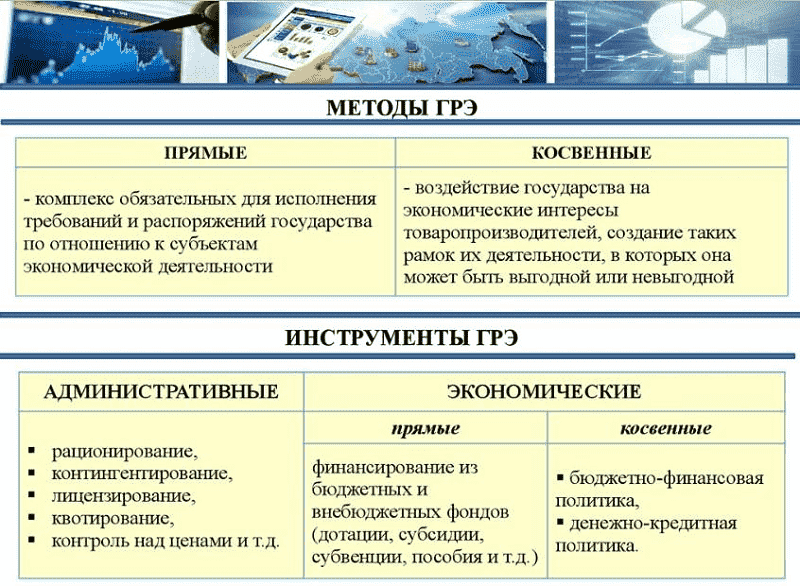

Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

Целью ГРЭ является обеспечение стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков.

Меры ГРЭ могут приниматься как на уровне федерации, так и локально.

Принципами ГРЭ являются:

- Применять рыночные инструменты регулирования при наличии возможности их применения. Т.е. при прочих равных условиях, давать бизнесу возможности роста и развития, но при необходимости финансировать отрасли, непривлекательные для бизнеса.

- Строить отношения с частным бизнесом на принципах государственно-частного партнёрства, исключая монополизацию отраслей и организаций.

- Мероприятия ГРЭ должны быть направлены на поддержание стабильности экономического развития.

- Осуществлять более жесткое ГРЭ в кризисные периоды, а также жестко контролировать сферу международных экономическо-политических отношений.

- Обеспечение защищенности уязвимых групп населения путем перераспределения доходов.

Прямые методы ГРЭ характерны административной экономической модели, и предполагают директивные планы, ограничения, запретительные меры, обязательные к исполнению.

Косвенные методы характерны рыночной модели экономического развития, и задают только индикативные параметры («рамочные» условия). Они носят стимулирующий характер.

Воздействие различными методами с целью регулирования осуществляется на бюджетную политику, эмиссию денежных средств, распределение ресурсов.

Источник

Какие меры помогут обеспечить экономический рост

По мнению экспертов Форума, чтобы выйти на темпы экономического роста выше 3%, нужны дополнительные меры и стимулы. Среди них — изменение качества производственного капитала и рабочих мест, поддержание доходов населения, увеличение инвестиций в основной капитал, вложений в «экономику знаний», развитие жилищного строительства и отечественного экспорта.

«Можно отметить, что меры, которые приняло правительство, уменьшили масштабы спада российской экономики в 2020 году, по нашей оценке, на 1,8%, — подчеркнул Андрей Клепач. — В реальные доходы населения они добавили более 3 процентных пунктов. Иначе мы получили бы падение не около 5%, а 7-8%».

Главный экономист ВЭБ РФ отметил, что прекращение действия большинства мер в конце 2020 года и ограниченный эффект бюджетного правила будут препятствовать V-образному отскоку экономики в 2021 году и сдержат рост ВВП в 2021-2024 годах.

По словам эксперта, чтобы выйти на темпы роста выше 3%, нужны дополнительные социальные и секторальные меры, в том числе — для поддержания доходов населения.

«Ситуация с доходами населения, как мы видим за последние 7 лет, является крайне болевой точкой, серьезным социальным вызовом и ограничением для экономического роста», — отметил Андрей Клепач.

Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов напомнил, что основной целью модернизации не только социальной, но в целом экономической политики является устойчивое повышение уровня и качества жизни населения, именно на это должны быть направлены все преобразования.

«Оценка всех проводимых реформ должна проводиться именно через призму роста благосостояния россиян и уровня их жизни», — процитировал Сергей Бодрунов академика Леонида Абалкина.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России Александр Широв отметил, что главная проблема — в социальной сфере.

«Наша экономика — это на 50% потребительский спрос, — уверен Александр Широв. — Понятно, что ни уровень, ни качество жизни, ни та оплата труда, которую получают большая часть работников, нас устроить не могут. — отметил ученый. — Нужно изменить качество производственного капитала, тех рабочих мест, которые у нас сейчас есть, потому что когда 30% рабочих мест являются низкотехнологичными и малооплачиваемыми, трудно ожидать высокий уровень доходов населения в этих секторах».

«Перед экономикой стоят фундаментальные вызовы и главный из них — это повышение уровня жизни и доходов населения, — поддержал коллег президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, вице-президент ВЭО России Александр Дынкин. — Есть два взаимосвязанных пути — экономический рост и инновационная экономика. И здесь нет того звена, потянув за которое, можно вытащить всю цепь, нет одного волшебного рецепта».

По словам академика Дынкина, пространство инновационной конкуренции в экономике ограничивает значительная доля госсектора. «Тиражирование инноваций означает способность создавать на своей территории высокую добавленную стоимость, — отметил Александр Дынкин. — Если это происходит, значит доля высококвалифицированного труда в национальной экономике растет и соответственно растет уровень жизни. Какие ресурсы можно использовать? Хотел бы отметить, что в странах инновационных лидерах госсобственность составляет 5-10%. Китай демонстрирует блестящие инновационные достижения при доле госпредприятий в выпуске ВВП порядка 30%.У нас, по скромным оценкам,государственная собственность составляет 45-50%».

«В России слабы институты защиты интеллектуальной собственности, высоки риски венчурных инвестиций, мы по-прежнему ориентируемся на линейные и вертикально интегрированные инновационные модели, в то время ка весь мир перешел к нелинейным, плоским структурам, -добавил Александр Дынкин. При определении посткризисной стратегии эти обстоятельства стоит учитывать».

Академик Абел Аганбегян назвал четыре главных драйвера экономического роста:инвестиции в основной капитал, вложения в «экономику знаний», жилищное строительство и развитие экспорта.

«Нам нужен финансовый форсаж — следует перейти с 2021 года на 10-14% рост этих драйверов, — уверен Абел Аганбегян. — У нас огромные внутренние резервы. В этом году они впервые перевалили за 600 млрд долларов».

По словам Абела Аганбегяна, переход к стимулированию экономического роста требует изменения бюджетного правила и «распечатывания» резервов. Эти средства, используя долгосрочные низкопроцентные инвестиционные кредиты, следует направить на технологическое перевооружение, создание новой транспортно-логистической инфраструктуры, введение новых мощностей высокотехнологичных отраслей.

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член Правления ВЭО России Яков Миркин согласился с необходимостью использовать до 30-40% резервов для стимулирования инвестиций внутри страны, в том числе на закупки технологий и оборудования.

Ученый привел формулу сверхбыстрого роста экономики, которая включает умеренный, осторожный финансовый форсаж, рост монетизации, насыщенности кредитами и финансовыми инструментами при значимом сокращении процента и инфляции,регулирование счета капитала рыночными методами, снижение налоговой нагрузки до 31-32% ВВП и введение максимум стимулов для прямых иностранных долгосрочных портфельных инвестиций.

По словам Якова Миркина, необходим взвешенный рост торгового протекционизма, который через торговые и неторговые барьеры стимулирует перемещение в Россию производства, а также программа дешевой ипотеки и программа инвестиций для выравнивания уровня жизни для 15-20 регионов, являющихся зонами национального бедствия.

Все эти меры, по словам ученого, дадут 4-5% рост российского ВВП и масштабную реструктуризацию экономики, создадут основы для массовых прямых иностранных инвестиций и трансфертов технологий из-за рубежа.

По итогам форума будут подготовлены и направлены в органы государственного управления экспертные предложения в «Единый план достижения национальных целей до 2030 года».

Источник