- Государственное регулирование экономики

- Государственное регулирование экономики – определение термина

- Роль государства в экономике

- Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

- Основные экономические законы

- Тема 9. Методы государственного регулирования торговли

- Оглавление

- 9.1. Тарифные методы государственного регулирования торговли

- 9.2. Нетарифные методы государственного регулирования торговли

- Выгоды применения протекционистских мер

- Недопущение недобросовестной конкуренции 44 . Необходимость защиты зарождающихся отраслей экономики

- Издержки проведения протекционистской политики

- Резюме

Государственное регулирование экономики

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем либо строились полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и партнерства с ним.

Государственное регулирование экономики – определение термина

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в нужное состояние. Осуществляется ГРЭ путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную политику, бюджетную политику, иные экономические показатели.

Жесткое ГРЭ присуще административному (командному) типу экономических систем, характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на ресурсы и директивным установлением цен.

Для модели рыночной экономики присущи снижение регулирующей функции государства, она основана на праве частной собственности, рыночном ценообразовании и конкуренции.

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает необходимость ГРЭ даже при рыночной модели.

Роль государства в экономике

Роль государства в экономике определяется следующими направлениями:

- создание нормативно-правовых актов, регулирующих экономические, политические, социальные процессы;

- проведение антимонопольного регулирования, что создает условия здоровой конкуренции между производителями и улучшает качество товаров и услуг;

- распределение дохода путем регулирования налогообложения и выплат социальных пособий (пенсии, стипендии, декретные, больничные и пр.);

- развитие научной деятельности;

- контроль за использованием возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, недр;

- регулирование отраслевой структуры экономики;

- проведение сдерживающей либо стимулирующей экономической политики;

- контроль за важнейшими социально-экономическими показателями;

- производство общественно необходимых благ.

—>

Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

Целью ГРЭ является обеспечение стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков.

Меры ГРЭ могут приниматься как на уровне федерации, так и локально.

Принципами ГРЭ являются:

- Применять рыночные инструменты регулирования при наличии возможности их применения. Т.е. при прочих равных условиях, давать бизнесу возможности роста и развития, но при необходимости финансировать отрасли, непривлекательные для бизнеса.

- Строить отношения с частным бизнесом на принципах государственно-частного партнёрства, исключая монополизацию отраслей и организаций.

- Мероприятия ГРЭ должны быть направлены на поддержание стабильности экономического развития.

- Осуществлять более жесткое ГРЭ в кризисные периоды, а также жестко контролировать сферу международных экономическо-политических отношений.

- Обеспечение защищенности уязвимых групп населения путем перераспределения доходов.

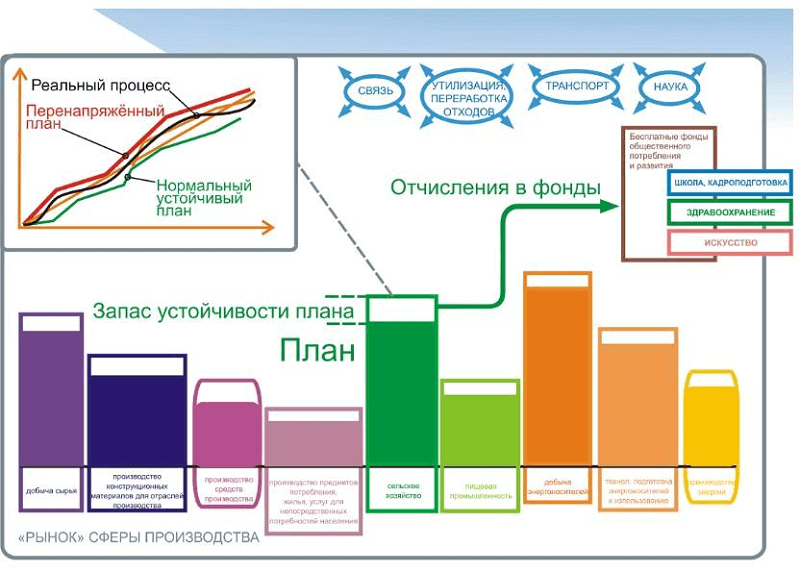

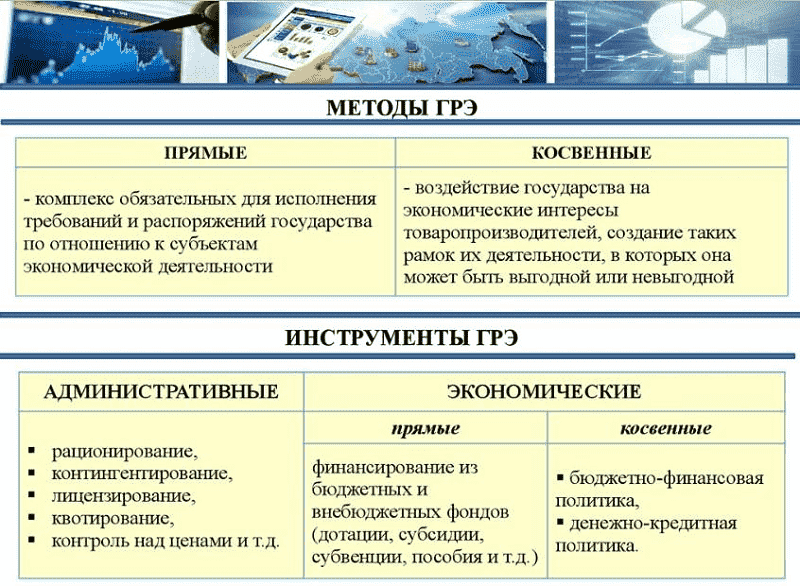

Прямые методы ГРЭ характерны административной экономической модели, и предполагают директивные планы, ограничения, запретительные меры, обязательные к исполнению.

Косвенные методы характерны рыночной модели экономического развития, и задают только индикативные параметры («рамочные» условия). Они носят стимулирующий характер.

Воздействие различными методами с целью регулирования осуществляется на бюджетную политику, эмиссию денежных средств, распределение ресурсов.

Источник

Основные экономические законы

При разработке важных стратегических решений рекомендуется анализировать механизм действия следующих экономических законов функционирования рыночных отношений:

- закон возвышения потребностей;

- закон зависимости между спросом и ценой (закон спроса);

- закон зависимости между предложением и ценой (закон предложения);

- закон зависимости между предложением и спросом;

- закон возрастания дополнительных затрат;

- закон убывающей доходности;

- закон экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления;

- закон эффекта масштаба производства;

- закон эффекта опыта;

- закон экономии времени;

- закон конкуренции.

Рассмотрим сущность перечисленных законов.

Закон возвышения потребностей — это объективный закон, в соответствии с которым в мире происходит процесс увеличения видов (наименований), разновидностей, изменение структуры (в пользу качества) потребительских товаров и услуг и их качества. Количество видов товаров и услуг удваивается примерно через 10 лет, их объемы в натуральном выражении и структура изменяются дифференцированно по каждой ассортиментной группе.

Закон зависимости между спросом и ценой (закон спроса) характеризует изменение цены товара при изменении спроса на него (при неизменном уровне качества). Со снижением цены товара спрос на него повышается, а с повышением цены — наоборот, снижается, т. е. покупатель либо не имеет средств купить этот товар, либо он покупает то-вар-заменитель.

Закон спроса описывает поведение покупателей при изменении цены товара. Поведение продавцов (изготовителей) товара на рынке описывает закон предложения. Предложение — это тот аспект рыночных отношений, который отражает непосредственную взаимосвязь между рыночной ценой товара и его количеством, предлагаемым продавцом, изготовителем или посредником. Закон предложения характеризует изменение цены товара при изменении его предложения на рынке. Если цены повышаются, то на рынок будет поступать больше товаров данного наименования, рынок стимулирует увеличение объема предложения, продавцам (изготовителям) выгодно повышать объем продаж (объем производства). И наоборот, если цена на данный товар на рынке будет снижаться (под воздействием рыночных механизмов, а не продавцов), то продавцам становится невыгодно предлагать данный товар на таком рынке и его предложение будет сокращаться.

Механизм действия закона зависимости между предложением и спросом объясняется взаимодействием кривой предложения и кривой спроса. Кривая предложения показывает, какое количество товара и по какой цене производители могут продать на рынке. Чем выше цена, тем большее число фирм имеет возможность выпускать и продавать товар. Более высокая цена позволяет существующим фирмам расширить объем производства в короткий промежуток времени за счет привлечения дополнительной рабочей силы или использования других факторов, а в длительный промежуток времени — за счет экстенсивного развития самого производства. Более высокая цена может также привлечь на рынок новые фирмы, у которых еще велики издержки производства и продукция которых при низких ценах является нерентабельной.

Кривая спроса показывает, какое количество продукции потребители готовы приобретать по каждой цене. Покупатель обычно предпочитает приобретать больше, если цена ниже (при одинаковом уровне качества). Две кривые пересекаются в точке равновесия спроса и предложения, т. е. при равновесных по обеим кривым цене и количестве товара. В этой точке нет ни дефицита, ни избыточного предложения, а значит, нет давления на изменение цены в дальнейшем. Этот закон действует в условиях совершенной, или чистой, конкуренции.

Закон возрастания дополнительных затрат характеризует структуру богатства страны, соотношение между накоплением и потреблением. Укрупненно к накоплениям относятся приобретенные или созданные материальные и нематериальные активы, к потреблению — совокупность товаров и услуг, созданных для личного потребления физическими лицами. Уровень богатства страны в целом определяется уровнем ее комплексного развития и природно-климатическими условиями. При неполном использовании ресурсов возрастают дополнительные затраты, при том же уровне потребления уменьшаются доля накопления, доля внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения. Эффективность использования ресурсов в России в 2-3 раза ниже, чем в промышленно развитых странах, а ВВП на душу населения — в 4-6 раз меньше.

Закон убывающей доходности проявляется на микроуровне: он показывает, что на получение каждой последующей единицы эффективности требуется больше единиц затрат, чем на получение предыдущей единицы эффективности, когда закон масштаба уже исчерпал себя. Например, при повышении силы конкуренции приращение каждой последующей доли рынка требует больше затрат, чем приращение рынка на такую же долю в предыдущий период. Или достижение каждого дополнительного приращения безотказности машины требует средств во много раз больше, чем затрачено на достижение предыдущей такой же доли безотказности.

Закон экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления отражает соотношение затрат в сферах производства (разработка, изготовление, хранение) и потребления (доставка, использование, восстановление, утилизация) объекта. При подготовке любых стратегических решений должны учитываться эти виды затрат. Существенное повышение, например, качества объекта влечет за собой рост производственных затрат при снижении доли эксплуатационных затрат в совокупных затратах. В этом случае оптимальный уровень качества будет достигнут при минимальных совокупных затратах.

Закон эффекта масштаба проявляется в том, что с увеличением программы выпуска продукции или выполнения какой-либо работы (до оптимальной величины) условно-постоянные (или косвенные) расходы, к которым относятся общезаводские и общецеховые, на единицу продукции уменьшаются, снижая соответственно ее себестоимость. При этом качество продукции повышается. Исследования показывают, что программу выпуска можно увеличивать путем увеличения доли рынка за счет повышения конкурентоспособности продукции, выполнения комплекса работ по унификации и агрегатированию однородной продукции. За счет фактора масштаба себестоимость однородной продукции можно снизить до двух раз, а качество ее изготовления повысить до 40%.

Схема действия закона эффекта опыта выполнения работ или освоения новой продукции аналогична схеме действия закона масштаба. Очевидно, что если человек выполняет работу впервые, то он затратит времени в несколько раз больше, чем после полного освоения методов, приемов и навыков выполнения данной работы.

Закон экономии времени в авторской интерпретации гласит, что инновационная деятельность должна обеспечивать неуклонный рост эффективности аналогичных объектов, т. е. снижение суммы затрат прошлого (овеществленного), живого и будущего труда за жизненный цикл данного объекта на единицу его полезного эффекта (отдачи) по сравнению с предыдущей моделью объекта или лучшим мировым образцом.

Категории «будущий труд» в экономической теории не было и нет, вследствие чего закон экономии времени в научной и учебной литературе рассматривался (в советские времена) и рассматривается сейчас как экономия суммы прошлого и живого труда на единицу продукции. Такой узкий статичный подход к главному закону эффективности общественного производства — закону экономии времени — исключает из сферы исследования эксплуатационные затраты и полезный эффект объекта, приводит в перспективе к неэффективному использованию ресурсов в народнохозяйственном масштабе.

Закон конкуренции — закон, в соответствии с которым в мире происходит объективный процесс постоянного повышения качества продукции и услуг, снижения их удельной цены (цены, деленной на полезный эффект объекта). Сформулированный нами закон конкуренции — объективный процесс «вымывания» с рынка некачественной дорогой продукции. Закон конкуренции длительное время может работать только при действии качественного антимонопольного законодательства.

Источник

Тема 9. Методы государственного регулирования торговли

Цель – выявить сущность, цели, задачи и последствия государственного регулирования внешней торговли.

Задачи:

- рассмотреть две основные группы, на которые принято, с известной долей условности, разграничивать всю совокупность находящихся в распоряжении государства инструментов внешнеторговой политики;

- изучить протекционистскую политику с точки зрения тех последствий, к которым может приводить ее осуществление на уровне отдельного государства-субъекта регулирования и применительно к всемирному хозяйству в целом.

Оглавление

В результате Вы сможете:

- уяснить особенности того или иного отдельного метода регулирования торговли;

- понять внутреннюю логику их взаимодействия в рамках единой протекционистской политики;

- охарактеризовать основные преимущества и недостатки, с которыми сопряжено применение каждого из рассмотренных инструментов государственной внешнеторговой политики;

- оценить реальную степень защиты, обеспечиваемую отечественным производителям-субъектам международной конкуренции в результате проведения протекционистской политики;

- самостоятельно оценить и сравнить убедительность аргументов сторонников протекционизма и противников проведения политики, направленной на активную защиту отечественных производителей в их конкурентной борьбе с зарубежными хозяйствующими субъектами;

- убедиться в том, что выбор оптимального варианта государственной внешнеторговой политики с необходимостью предполагает одновременный учет и сопоставление как ее потенциальных выгод, так и неизбежных издержек;

- попытаться охарактеризовать, применительно к интересующей Вас отрасли отечественной экономики, ту внешнеторговую политику, которая в максимальной степени соответствовала бы в современных условиях национальным интересам России.

Завершая рассмотрение вопросов предыдущей темы, мы обратили внимание на то, что подавляющее большинство участников международной торговли проводят политику, в той или иной мере направленную на ограничение ее роста. Пришла пора подробно разобраться как с конкретными инструментами этой политики, так и ее возможными негативными и позитивными последствиями. При этом, с самого начала важно учесть, что в действительности выбор лежит отнюдь не между двумя крайними формами внешнеторговой политики – «абсолютной свободой торговли» и «безоговорочным протекционизмом». В этой сфере, как и во многих других, господствуют смешанные формы, предполагающие в подавляющем большинстве случаев наличие не более чем определенных ограничений на проведение тех или иных внешнеторговых операций, действующих к тому же по отношению далеко не ко всем участникам международной торговли. Хотя представленный анализ ограничивается рамками внешнеторговых отношений, однако в реальной жизни протекционизм является неотъемлемым элементом функционирования практически всех без исключения форм мирохозяйственных связей. Соответственно, наши выводы относительно той логической схемы, на которой базируется протекционистская политика, а равно и ее пределов и возможностей, имеют более общее, по сравнению с международной торговлей как таковой, значение.

Всю совокупность находящихся в распоряжении государства инструментов внешнеторговой политики принято делить на две основные группы: тарифные методы и нетарифные методы. В учебной и научной литературе можно порою встретиться и с иными классификациями. Однако именно указанная выше классификация, несмотря на ее простоту (а может быть и благодаря ей), получила наибольшее распространение. Она используется, в частности, в документах ВТО, составляющих основу многосторонней торговой системы.

9.1. Тарифные методы государственного регулирования торговли

В качестве ключевого элемента тарифных методов государственного регулирования торговли выступает таможенная пошлина. Как таковые, она представляет собой особый налог/платеж, который взимается при ввозе на таможенную территорию или вывозе с нее и является неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза. Соответственно, свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу данной страны, представляет собой таможенный тариф, фактически и давший название рассматриваемой группе методов государственного регулирования торговли.

Теоретически пошлина с равным успехом применима по отношению ко всем разновидностям внешнеторговых операций. Иными словами, речь может идти об импортной и экспортной пошлинах 1 . Хотя формально они выглядят как равнозначные и равноправные, однако фактически дело обстоит по-другому. В мировой практике значительно более широко используется первая из них 2 . Для того чтобы понять причину этого, необходимо уяснить основной смысл протекционистской политики. Как таковая она, прежде всего, направлена на защиту интересов отечественных производителей 3 в конкурентной борьбе с зарубежными хозяйствующими субъектами. Ну а для этого необходимо в частности ограничивать их доступ на рынок своей страны. Это цели и служат импортные пошлины. Что же касается экспортных пошлин, то они налагают на отечественного производителя дополнительные издержки, фактически оказывая тем самым дестимулирующее воздействие. Применение таких пошлин может быть оправданным лишь в том случае, когда экспорт угрожает вызвать дефицит той или иной продукции на внутреннем рынке. В стандартной ситуации этого быть не должно, поскольку, как принято считать, фирма будет осуществлять экспансию за пределы своей национальной территории лишь на основе и после того, как запросы отечественного потребителя удовлетворены полностью.

По методу своего исчисления пошлины делятся на адвалорные и специфические. В первом случае ставка устанавливается в процентном отношении к стоимости товара, во втором – в абсолютном значении в расчете на единицу измерения натурально-вещественных параметров товара. Кроме этих двух, фактически альтернативных, вариантов могут существовать и промежуточные. Смешанный метод исчисления пошлины предполагает одновременное обложение товара двумя сборами: одним, рассчитанным по адвалорной ставке, вторым – по специфической. Альтернативный метод предоставляет возможность выбора между оплатой пошлины, рассчитанной как по адвалорному, так и по специфическому варианту.

Принято выделять две основные группы целей, на достижение которых может быть направлено введение пошлин:

- регулирование объема внешнеторговых операций (ограничение импорта);

- увеличение доходов государственного бюджета (так называемые фискальные соображения);

- недопущение «недобросовестной конкуренции».

Рассмотрим каждую из них несколько подробнее.

Регулирование объема внешнеторговых операций. Как уже отмечалось, данная цель непосредственно соответствует самой природе протекционизма. Неудивительно поэтому, что именно она традиционно и являлась доминирующей. Убедимся в том, что пошлина является в данном случае подходящим инструментом. Отобразим на Рис.9.1. ситуацию на рынке некого товара при условии, что продукция поставляется только отечественными производителями.

Рис. 9.1. Рынок, на котором представлены только отечественные производители

Q1 – равновесный объем производства

P1 – равновесная цена

Dd – спрос отечественных потребителей

Sd – предложение отечественных производителей

Теперь представим, что на рассматриваемый рынок, где по-прежнему представлены отечественные товары, начинают активно выходить со своей продукцией зарубежные компании. При этом будем исходить из двух предпосылок. Во-первых, предположим, что государство изначально не осуществляет никаких мер в целях регулирования импорта. Во-вторых, будем считать, что любые действия, предпринимаемые отечественными хозяйствующими субъектами, не способны оказать сколько-нибудь заметного влияния уровень мировых цен. Соответственно, и производители, и потребители на внутреннем рынке вынуждены принимать их как данность. Это так называемая предпосылка малой страны, которую мы будем использовать и в дальнейшем. В данных условиях предложение со стороны зарубежных производителей является абсолютно эластичным и задается сложившимся уровнем мировых цен. Отразим на Рис.9.2. возникшую ситуацию.

Рис. 9.2. Взаимодействие на рынке отечественных и зарубежных производителей (режим «свободной торговли»)

Dd –спрос отечественных потребителей;

Sd – предложение отечественных производителей;

Sw — предложение зарубежных производителей;

Pw – мировая цена;

Q2 – объем производства отечественных производителей (вызванное притоком дешевой зарубежной продукции снижение цен приводит к частичному свертыванию объема производства);

Q3 – объем потребления отечественных потребителей (вызванное притоком дешевой зарубежной продукции снижение цен порождает дополнительный спрос);

Q3-Q2 – величина импорта (при заданном уровне цен отечественные производители не могут в полной мере удовлетворить спрос со стороны отечественных потребителей, возникший дефицит покрывается за счет поставок из-за рубежа).

Предположим теперь, что органы государственного управления оценили драматизм создавшейся ситуацию, при которой более половины потребления рассматриваемого товара приходится на импорт. Для исправления этого положения решено воспользоваться методами тарифного регулирования. Отразим на Рис.9.3. последствия принятого решения.

Рис. 9.3. Последствия введения импортной пошлины

Pw + t – уровень цен на внутреннем рынке после введения пошлины;

Sw + t – предложение со стороны зарубежных производителей после введения пошлины;

Q4 – объем производства отечественных производителей (воспользовавшись ростом цен отечественные производители увеличили свою долю рынка);

Q5 – уровень потребления после введения пошлины (потребители реагируют на ростцен сокращением объема покупок);

Q5-Q4 – величина импорта после введения пошлины (сокращение импортных поставок происходит как за счет увеличения присутствия на рынке отечественной продукции, так и в результате снижения спроса).

Вместе с тем, следует иметь в виду, что возможности добиться ограничения импорта с помощью пошлин применительно к тому или иному товару могут существенным образом различаться в зависимости от целого ряда факторов. В первую очередь это касается ценовой эластичности спроса. Вновь воспользуемся для доказательства графическим методом. На Рис. 9.4. и 9.5. показано влияние введения пошлины на уровень потребления полностью ввозимого из-за рубежа товара Х применительно к ситуации относительно высокой (Рис. 9.4.) и относительно низкой (Рис. 9.5) ценовой эластичности спроса. Для большей простоты и наглядности при построении графиков мы по-прежнему руководствуемся предпосылкой малой страны.

Рис. 9.4. Введение импортной пошлины на товар с относительно высокой ценовой эластичностью спроса

Рис. 9.5. Введение импортной пошлины на товар с относительно высокой ценовой эластичностью спроса

Первоначальный уровень потребления Q1, являющийся в обоих случаях одновременно и значением импорта, мы считаем слишком высоким и пытаемся понизить с помощью импортной пошлины. Ее введение влечет за собой повышение цены и соответствующее смещение кривой предложения вверх (из положения Sw в положение Sw+t). В итоге, объем импорта и уровень потребления сокращаются до значения Q2. Как нетрудно заметить, при условии более эластичного спроса, изображенного на Рис.9.4. введение импортной пошлины вызывает существенно большее снижение объема импорта, нежели в случае менее эластичного спроса (Рис.9.5.).

В экстремальном случае абсолютно неэластичного спроса мы можем столкнуться с ситуацией, когда достигнутый в результате введения импортной пошлины результат окажется прямо противоположен тому, на который рассчитывали. Если исходить из того, что в каждый данный момент времени общая величина расходов на потребление является более или менее фиксированной величиной, то вытекающее из роста цен на импортируемую продукцию увеличение затрат на ее приобретение одновременно означает сокращение расходов, идущих на прочие цели. Допустимо предположить, что они преимущественно связаны с приобретением продукции отечественных производителей, действующих в других отраслях. Таким образом, вместо того, чтобы помочь «своим», осуществление указанных мер тарифного регулирования напротив ставит их в более трудное положение.

Фискальные соображения. Среди тех проблем, с которыми государство, как общественный институт, постоянно сталкивалось на протяжении всей истории своего существования, важное (если не самое видное) место занимает нехватка денежных средств для реализации тех или иных программ. Поиск дополнительных источников пополнения государственной казны относится к числу основных задач, стоящих как перед исполнительной, так и перед законодательной властью.

Тарифный методы предоставляют в данной связи несомненный интерес, тем более что, по крайней мере, на первый взгляд, непосредственным объектом воздействия здесь являются зарубежные хозяйствующие субъекты. В этой связи вполне закономерным представляется тот факт, что введение или повышение импортных пошлин в подавляющем большинстве случаев находит поддержку со стороны определенных слоев общества. В отличие от этого введение или повышение фактически любых других «внутренних» налогов чаще всего является крайне непопулярной мерой.

Рис. 9.6 Соотношение спроса и предложения в условиях «свободной торговли»

Предположим теперь, что органы государственного управления принимают решение об обложении ввозимой продукции пошлиной. К каким последствиям это приведет? Прежде всего, отметим, что не возникает никаких причин для изменения положения кривой спроса. Действительно, потребители по-прежнему готовы приобретать за указанную цену то же самое количество товара. Что же касается кривой предложения, то она сместится влево вверх (из положения S в положение St). В новых условиях производители при любой розничной цене, включающей в себя поступающую в государственный бюджет пошлину, готовы поставлять на рынок меньшее количество продукции. При этом для того, чтобы теперь заинтересовать производителей в поставках на рынок определенного количества товаров, им необходимо предложить более высокую цену (P2 вместо P2-t). Складывающаяся ситуация представлена на Рис. 9.7. Как нетрудно заметить, результатом введения пошлины будет повышение цены, по которой продукция реализуется потребителю до Р2. Кроме того, объем производства снижается до Q2, а производитель получает от реализации единицы своей продукции P2-t. Что же касается государства, то оно пополняет свой бюджет за счет взимания пошлины, величина которой составляет разницу между P2 и P2-t в расчете на единицу ввозимой продукции.

На кого же, в конечном счете, ложится налоговое бремя? Оно распределяется между производителями (в нашем случае зарубежными хозяйствующими субъектами) и отечественными потребителями. Доля первых может быть представлена как площадь прямоугольника В, вторых – как площадь прямоугольника А. По сравнению с исходным положением производители получают за каждую реализованную ими единицу продукции меньше, потребители, напротив, платят больше.

Рис. 9.7 Соотношение спроса и предложения после введения пошлины

Следует подчеркнуть, что соотношение площадей прямоугольников А и В не является чем-то неизменным. Оно зависит от характеристик ценовой эластичности спроса и предложения. Если спрос неэластичен, то в результате введения пошлины цена товара существенно увеличится, объем производства снизится в минимальной степени, и налоговое бремя в основном ляжет на плечи потребителя. При эластичном спросе изменение цены будет минимальным, объем производства снизится в значительной мере, и тяжесть введения импортной пошлины в основном ляжет на зарубежных производителей. Аналогичные выводы могут быть сделаны и применительно к различной степени эластичности предложения.

Приведенные выше рассуждения ни в коей мере не отрицают того, что с фискальной точки зрения тарифные методы могут иметь очень большое значение. История знает убедительные примеры этого. Так, на протяжении пятидесяти лет (с 1866 по 1916 гг.) доля таможенных пошлин в доходах государственного бюджета Канады находилась в интервале 54-62% 5 . В современных условиях подобного рода доминирование не встречается. Вместе с тем, совершенно очевидно прослеживается тенденция, в соответствии с которой страны, достигшие высокого уровня экономического развития, используют фискальный потенциал тарифного регулирования в меньшей степени, чем более бедные государства. По данным Мирового банка, в 2003 г. доля «налогов на международную торговлю» 6 в поступлениях федерального бюджета составляла для стран с низким уровнем дохода 16%, для стран со средним уровнем дохода – 7%, для стран с высоким уровнем дохода – 1%. В 1995 г. аналогичные цифры составляли соответственно 22%, 13% и 1% 7 .

Почему менее развитые страны в большей степени формируют свои доходы за счет импортных пошлин? Следует отметить две основные причины этого. Во-первых, возможности прямого налогообложения у них существенно меньше, чем у государств с развитой экономикой, чьи хозяйствующие субъекты получают более высокие доходы. Во-вторых, мировое сообщество в лице Всемирной Торговой Организации (ВТО) предусматривает для развивающихся государств возможность более активного, проведения протекционистской политики, в частности использования методов тарифного регулирования, в целях защиты их относительно слабой промышленности.

По итогам Уругвайского раунда, приведшего к созданию ВТО, развивающиеся страны обязались, в конечном счете, полностью перейти на те же принципы и принять те же обязательства, что и развитые страны. Вместе с тем, по мнению многих западных экспертов, в части доступа на рынок сокращения тарифов, которые были в ходе этого раунда переговоров согласованы, для развитых стран оказались более значительными. Развивающиеся страны стремились скорее принимать на себя обязательства по связыванию тарифов 8 , нежели по их сокращению. Кроме того, применительно к отдельным тарифным линиям уровень связывания определялся существенно выше, чем фактически применяемый на момент переговоров уровень 9 . В результате, тарифы развивающихся стран по итогам переговоров были установлены на более высоком уровне, чем для развитых стран. Кроме того, развивающиеся страны, естественно, сохранили возможности повышения своих тарифов до довольно высоко установленной для многих из них планки уровня связывания. По данным ВТО, на период 2000-2002 гг. среднее значение ставки импортного тарифа равнялось в США 4,2%, в Канаде – 4,4%, в ЕС(15) – 4,1%, в Японии – 3,9%. Вместе с тем, в Индии этот показатель составлял 31,0%, в Пакистане – 20,1%, в Мексике – 15,6%, в Бангладеш – 21,9%, в Камеруне – 17,6% 10 .

Изменение ставок таможенного тарифа Канады в1858 г. (число товарных групп в зависимости от ставки)

сырье

полуфабрикаты

готовые

до

после

до

после

до

после

Источник: Michael Hart. A Trading Nation. UBC Press. Vancouver, Toronto. 2002. P.55.

В рамках современной международной торговой системы прилагаются определенные усилия, направленные на снижение уровня тарифной эскалации. Такая задача, в частности, стоит перед участниками текущего раунда переговоров ВТО. О масштабах проблемы можно судить по тому факту, что после завершения Уругвайского раунда средние ставки импортных пошлин на сырье были в 3,5 раза ниже, чем на полуфабрикаты, и в 7,75 раза ниже, чем на готовую продукцию.

Может сложиться впечатление, что тарифная эскалация, наряду с упомянутыми выше факторами, также способствует тому, что доля пошлин в доходах государственного бюджета развивающихся государств выше, чем развитых, поскольку первые в большей степени импортируют готовую продукцию, в то время как вторые – сырье. Однако это впечатление в значительной мере обманчиво. Если мы посмотрим на товарную структуру импорта, то у стран с высокими доходами 12 доля продукции обрабатывающей промышленности составляла в 2003 г. 75%, у стран со средними доходами – 76%, у стран с низкими доходами – 59%. Доля топлива и металлов равнялась соответственно 13%, 11% и 28%, доля продовольственных продуктов – 7%, 8% и 9%. Анализ товарной структуры импорта государств, в максимальной степени формирующих свой бюджет за счет «налогов на международную торговлю», выявляет схожую картину. У относящихся к категории стран с низкими доходами Мадагаскара (36% бюджетных поступлений за счет «налогов на международную торговлю») и Республики Кот-д’Ивуар (41%) доля промышленной продукции в импорте составляла в 2003 г. 72% и 48%, доля топлива и металлов – 10% и 21%, доля продовольственных продуктов – 16% и 22%. Для входящих в группу стран со средними доходами Доминиканской республики (36% бюджетных поступлений за счет «налогов на международную торговлю» и Свазиленда (50%) аналогичные показатели равнялись 62% и 72%, 24% и 3%, 12% и 20% 13 . При этом следует учесть, что ставки пошлин на ввоз продовольствия во всех этих странах не являются слишком высокими 14 .

Более того, можно утверждать, что тарифная эскалация является средством дискриминации развивающихся государств, препятствующим развитию в них отраслей промышленности с высокой добавленной стоимостью. Для того, чтобы убедиться в этом рассмотрим пример ввоза в Канаду изделий деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В соответствии с действовавшим на 2002 г. тарифом, импорт сырья осуществлялся беспошлинно, а на поставки из-за рубежа мебели облагались пошлиной в размере 5,2% 15 . Предположим, что стоимость древесины, беспошлинно ввезенной в страну составляет 100 канадских долл., а общая стоимость произведенной из него стула – 200 канадских долл. Применительно к этим условиям 5,2%-ая пошлина означает, что импортируемый стул, аналогичный тому, что произведен внутри страны, будет стоить 210,4 канадских долл. Следовательно, канадский производитель может позволить себе дополнительные издержки (по сравнению со стоимостью сырья) в размере 110,4 канадских долл. Его зарубежный конкурент должен ограничиваться только 100 канадскими долл.. Таким образом, фактический уровень протекционистской защиты канадского производителя оказывается 10,4%, а не 5,2%, как номинально устанавливает импортная пошлина. Иными словами, фактический уровень тарифной защиты (уровень эффективного протекционизма) в нашем примере вдвое превышает номинальную величину импортной пошлины.

Завершая рассмотрение фискального потенциала тарифных методов регулирования торговли, следует обратить внимание еще на два обстоятельства. Во-первых, по своей природе фискальные цели не могут в условиях достаточно динамично меняющейся экономики рассматриваться как среднесрочные или тем более – долгосрочные. Это верно даже применительно к государствам, имеющим относительно невысокий уровень экономического развития, не говоря уже о странах с развитой экономикой. Во-вторых, различия в ценовой эластичности спроса на облагаемую пошлиной продукцию во многом определяют, в какой мере могут быть реализованы цели подобного рода. В случае высоко эластичного спроса может иметь место результат, противоположный задуманному. Чувствительный к увеличению цены потребитель резко переориентируется на отечественную продукцию. Как следствие этого, объем импорта сократится настолько, что суммарные таможенные платежи снизятся, несмотря на то, что пошлина в расчете на единицу продукции возрастет.

Недопущение недобросовестной конкуренции. Под ней принято понимать нарушение общепринятых правил и норм ведения конкурентной борьбы, как-то: разглашение и использование конфиденциальной информации; распространение ложных сведений; сокрытие важной для потребителя информации и т.п. В контексте внешнеторговых операций наибольшее значение имеет такой специфический вид недобросовестной конкуренции, как демпинг.

Однако в ряде случаев оказывается, что такой критерий применить нельзя, ибо товар может не реализоваться на внутреннем рынке или вообще представлять собой нечто уникальное, предназначенное для продажи только на рынке какой-то одной страны. В этом случае ГАТТ предлагает рассматривать в качестве нормальной цены:

- наивысшую сравнимую цену на аналогичный товар, предназначенный для экспорта в какую-нибудь третью страну, при нормальном ведении торговли;

- стоимость производства товаров в стране происхождения с добавлением в умеренных размерах расходов по продаже и прибыли.

С точки зрения продолжительности использования в качестве средства конкурентной борьбы, принято выделять три основных разновидности демпинга:

- спорадический (случайный) демпинг осуществляемый в течение весьма непродолжительного периода;

- временный демпинг, применение которого, с одной стороны, выходит за рамки случайных мер, с другой – ограничивается неким временным интервалом;

- устойчивый демпинг, проводимый на более или менее постоянной основе.

Какой же из вышеперечисленных видов демпинга и почему представляет наибольшую опасность для страны, против которой он направлен? Для того, чтобы дать правильный ответ на этот вопос, задумаемся над теми причинами, которые могут побудить ту или иную компанию прибегнуть к демпингу. Вопрос этот далеко не праздный. Действительно, ведь реализовывать свою продукцию по цене, которая заведомо ниже существующей на рынке, а в ряде случаев даже и не покрывает затрат на производство, могут заставить фирму только весьма специфические обстоятельства. С разумной долей упрощения они сводятся к трем основным вариантам.

Во-первых, у компании-экспортера может образоваться случайный излишек продукции, продать который в нормальных условиях и по стандартной цене не представляется возможным. При данных обстоятельствах понижение цены позволяет фирме минимизировать потери по принципу выбора меньшего из двух зол. Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда принимается решение об уходе с рынка, продолжение деятельности на котором в силу тех или иных причин нецелесообразно. Так называемая “ликвидационная распродажа” как некий разовый акт является классическим вариантом спорадического демпинга.

Во-вторых, осуществление демпинга может быть сопряжено с поиском оптимального варианта поведения для фирмы-монополиста, стремящейся максимизировать свою прибыль. В качестве примера представим себе предприятие, занимающее на отечественном рынке монопольную позицию, которая, помимо прочего, надежно защищена от иностранной конкуренции высокими транспортными издержками или государственной внешнеторговой политикой. На внешнем рынке, напротив, рассматриваемая фирма сталкивается с мощной конкуренцией со стороны зарубежных производителей. Это означает, что эластичность спроса на отечественном рынке низка, на внешнем – высока. В целях максимизации валовой прибыли такой фирме целесообразно пойти на значительное повышение внутренних цен при одновременном установлении более низких на экспортируемую продукцию. Подобная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока относительное положение фирмы на внешнем и внутреннем рынке не изменится. Как нетрудно заметить, в данном случае мы фактически имеем дело с устойчивым демпингом.

Чтобы вынести окончательный вердикт, попытаемся взглянуть на проблему с точки зрения страны, против которой демпинг направлен. Его воздействие ощущают на себе как отечественные производители аналогичной продукции, для которых демпингующая фирма выступает в роли конкурента, так и потребители. Для последних демпинг в краткосрочной перспективе, безусловно, выгоден практически при любых обстоятельствах, ибо предоставляет возможность приобретения более дешевой продукции.

Ущерб, таким образом, касается, в первую очередь, отечественных производителей. При этом как случайный, так и устойчивый виды демпинга сколько-нибудь серьезной угрозы не представляют. Действительно, в первом случае именно зарубежный конкурент фактически оказывается в своеобразных форс-мажорных обстоятельствах, к которым и пытается приспособиться. Во втором – демпинг практически является вынужденным шагом для фирмы, опять-таки подстраивающейся с его помощью к существующим на рынке условиям. Повлиять на них зарубежная компания в принципе не в состоянии и должна принимать эти условия как данность. Что же касается временного демпинга, то здесь все обстоит иначе. Ведь речь идет о вытеснении отечественных производителей с их собственного национального рынка. Более того, в долгосрочной перспективе страдают и потребители, которым предстоит столкнуться с ростом цен на продукцию зарубежной фирмы-монополиста.

Вполне закономерно, что указанные выше соображения нашли свое отражение в документах ВТО. Во-первых, установление самого факта демпинга должно, в соответствии с ГАТТ, осуществляться применительно к условиям так называемого «обычного течения торговли», что исключает из сферы рассмотрения спорадическую форму. Во-вторых, для введения антидемпинговой пошлины недостаточно установления самого факта продажи импортного товара по демпинговым ценам. Необходимо доказать, что подобные действия наносят ущерб отечественным производителям аналогичной продукции 21 . Установленные санкции могут применяться только в этом случае 22 . В параграфе 6 Статьи VI ГАТТ прямо подчеркивается: «Никакая из договаривающихся сторон не должна взимать антидемпинговую пошлину на ввоз какого-либо товара, происходящего с территории другой договаривающейся стороны, если только она не установит, что действие демпинга. является таковым, что оно причиняет или угрожает причинить материальный ущерб существующей отечественной промышленности или может существенно задержать создание отечественной промышленности» 23 . Таким образом, и устойчивый демпинг также фактически исключается из сферы действия антидемпинговой пошлины.

В последнее время все большее внимание привлекает к себе так называемый демпинг комплектующих, под которым понимается реализация в стране готовой продукции, собранной из комплектующих, купленных и завезенных фирмой по демпинговым ценам по линии внутрифирменных поставок. Так, японская компания, имеющая сборочные заводы в странах ЕС, может быть обвинена в демпинге по отношению к европейским производителям, если она завозит дешевые комплектующие и реализует произведенную на их основе продукцию на европейском рынке.

После создания ВТО антидемпинговые расследования проводятся все чаще, а вместе с ними растет и число вводимых антидемпинговых пошлин 27 . Рис. 9.8. позволяет получить наглядное представление о расширении масштабов использования этого инструмента внешнеторговой политики.

Рис. 9.8 Антидемпинговые расследования и санкции в период 1995-2001 гг.

Источник: WTO. Annual Report. 2003. P.23.

За последнее время претерпела существенные изменения и «география антидемпинга». На начало 1995 г. действовало 305 санкций, введенных США, 178 – ЕС, 90 – Канадой, 86 – Австралией, 42 – Мексикой. При этом 27% из них было направлено против ЕС, 18% – против НИС, 14% – против США, Канады и Австралии 28 . За период же 1995-2001 гг. чаще всего инициировали антидемпинговые процедуры США (257 случаев), Индия (248 случаев), ЕС (247 случаев), Аргентина (166 случаев). Главными объектами расследований были Китай (261 случай), Республика Корея (139 случаев), США (103 случая), Тайвань (96 случаев) 29 .

Многие государства-члены ВТО считают, что антидемпинговые меры стали использоваться по существу как регулярные, стандартные средства торговой политики. На этом основании они поставили вопрос о том, что соглашения, на базе которых эти меры применяются, носят слишком общий характер, многие их положения не содержат четких, конкретных и достаточно ограничительных правовых норм. В этих условиях резонно ожидать включения в той или иной форме вопросов антидемпинга в повестку дня будущих переговоров.

9.2. Нетарифные методы государственного регулирования торговли

- глобальные квоты, устанавливающие общий разрешенный объем импорта 32 в стоимостных или натуральных показателях на определенный период времени без разбивки по странам. Именно глобальные квоты наиболее широко используются в международной практике. На их долю, по имеющимся оценкам, приходится примерно 2/3 всех случаев квотирования;

- индивидуальные квоты, которые определяются применительно к отдельным конкретным странам. В качестве критерия распределения квот могут выступать встречные обязательства государств, в результате чего появляются двусторонние квоты;

- сезонные квоты, ограничивающие размер импорта определенным временем года. Чаще всего это касается продукции, выпуск которой, как например сельскохозяйственной, носит ярко выраженный сезонный характер;

- неконкретизированные квоты, устанавливающиеся без учета временного периода.

Квотирование нашло широкое применение в российской практике организации и управления внешнеэкономической деятельностью первой половины 90-х годов, практически полностью касаясь при этом только экспорта (за исключением вооружений и военной техники). В период наиболее активного использования экспортных квот они распространялись на широкий перечень товаров. Он включал: рыбу и рыбопродукты, сырую нефть и продукты ее переработки, углеводородное сырье, природный газ, коксующийся уголь, цветные металлы, их сплавы и сырье для их производства, серу, апатиты, аммиак, синтетический каучук, минеральные удобрения, деловую древесину хвойных пород, шпалы, пиломатериалы, целлюлозу.

Среди стран, которые «добровольно» брали на себя обязательства по ограничению экспорта, был и СССР. Речь идет о договоренности советской стороны с американскими импортерами в 1987 г. о поставке на рынок США до 60 млн. кв. м хлопчатобумажного полотна. Однако в тот период Государственный департамент США оказал соответствующее давление и добился ограничения экспорта до 3 млн. кв.м. В результате последующих переговоров удалось постепенно увеличить лимиты поставок до 23 млн. кв.м в 1990 г., 24 — в 1991 и 26 млн. кв.м в 1992 г.

Основной целью введения квот на импорт (или как их еще называют импортных квот 34 ) является защита национального рынка от проникновения продукции зарубежных производителей. Ту же цель могут, как известно, преследовать и импортные пошлины. В этой связи представляет несомненный интерес их сопоставление. Целесообразно при этом обратить внимание, с одной стороны, на механизм влияния на внешнеторговые операции, с другой – на итоговый результат. В первом случае можно констатировать наличие принципиального различия. Действительно, пошлина представляет собой средство корректировки рыночного механизма, в то время как квота по существу означает замену этого механизма административным регулированием.

Во втором случае мы вправе говорить о наличии, по крайней мере, теоретической возможности обеспечения равновеликого сокращения объема импорта. Как уже отмечалось выше, импортная пошлина влечет за собой повышение цены продукции на рынке страны, использующей этот метод регулирования внешней торговли. В результате, при условии соответствующей эластичности спроса, потребление сокращается, объем импорт снижается и устанавливается на новом более низком уровне. Однако с помощью квотирования мы можем как бы изначально, априори зафиксировать точно такой же уровень зарубежных поставок, не прибегая при этом к использованию тарифного регулирования.

Серьезным недостатком квотирования, особенно в случае использования глобальных квот, является то, что они могут вести к дестабилизации системы международной торговли. Действительно, экспортеры стремятся осуществить отгрузку как можно раньше. Те, кто успевает – получают более высокие прибыли, опоздавшие терпят убытки. Товары, поступающие издалека, дискриминируются из-за более длительных сроков транспортировки. Крупные экспортеры обычно оказываются в выигрыше по сравнению с мелкими. Стремление максимально быстро «войти» в разрешенные квоты может привести к значительным колебаниям цен в течение года.

Лицензирование предполагает выдачу хозяйствующим субъектам специальных разрешений – лицензий на проведение внешнеторговых операций 35 . Как мировая, так и отечественная практика свидетельствует, что лицензирование часто может применяться вместе с квотированием, дополняя его. В результате государство может на основе выдаваемых лицензий более строго контролировать соблюдение установленных квот.

Существует несколько основных типов лицензий. В зависимости от характера выдачи лицензий они подразделяются на:

- автоматические лицензии, подавая заявку на выдачу которых, участники внешнеэкономической деятельности получают отрицательный ответ лишь в исключительных случаях;

- неавтоматические лицензии, выдаваемые лишь при соблюдении ряда необходимых условий.

В этой связи закономерно задаться вопросом, зачем вообще нужны автоматические лицензии, если они выдаются каждому, кто обратится с просьбой об их выдаче. Суть дела заключается в том, что автоматические лицензии имеют не столько разрешительный, сколько учетно-регистрационный характер. С их помощью государство как субъект регулирования внешнеэкономической деятельности имеет возможность осуществлять своего рода текущий мониторинг определенных товарных составляющих внешнеторговых потоков, постоянно контролировать их, оперативно реагируя на неблагоприятные изменения.

В зависимости от характера разрешаемой деятельности лицензии делятся на:

- генеральные лицензии, представляющие собою постоянно в течение длительного времени действующее разрешения на право, например, импорта определенных товаров либо только из указанных стран, либо вообще без каких-либо ограничений географического порядка. При этом пределы по объему и стоимости не устанавливаются;

- индивидуальные лицензии, выдаваемые конкретной фирме с указанием объема, времени, страны происхождения товара, с которым разрешена внешнеторговая операция. Нередко являясь важным элементом неосязаемых активов фирмы, такие лицензии не могут быть переданы другим участникам внешнеэкономической деятельности;

- открытые индивидуальные лицензии, отличающиеся от простых индивидуальных тем, что в них отсутствуют ограничения по объему участвующих в разрешаемых операциях товаров. Как правило, открытые индивидуальные лицензии используются довольно редко.

Немаловажное значение имеет вопрос о том, каким образом распределяются неавтоматические лицензии, число желающих получить которые превышает имеющиеся возможности. В данном случае существуют следующие основные методы:

- открытый конкурс, в рамках которого лицензию получает фирма, соглашающаяся выплатить за нее максимальную сумму. Речь, таким образом, фактически идет об открытом аукционе;

- метод явных предпочтений предполагает выдачу лицензий тем компаниям, которые, традиционно специализируясь в соответствующих областях, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров. Так, например, американское правительство, применявшее в 60-е годы в части импорта нефти квотирование совместно с лицензированием, предоставляло лицензии нефтяным компаниям пропорционально их доле в импорте нефти в период, предшествовавший введению ограничений;

- затратный метод предусматривает распределение лицензий в зависимости от наличия у компании производственных мощностей, количества работающих и других аналогичных производственно-экономических показателей.

Эмбарго предоставляет собой запрет на проведение экспортно-импортных операций. Такой запрет может:

- распространяться на определенную страну или группу стран;

- вводиться в отношении отдельных видов продукции;

- носить (как чаще всего и бывает) смешанный характер, т.е. касаться ввоза (вывоза) из определенной страны или группы стран продукции определенного вида.

Одним из наиболее известных случаев использования эмбарго является деятельность так называемого КОКОМ — координационного комитета по контролю над экспортом (Coordinating Committee on Export Controls — COCOM). Он был создан в 1950 г. с целью недопущения поставок в СССР и Восточно-европейские страны «стратегических товаров», которые могли бы использоваться в военных целях. Кроме прямого запрета на экспорт, КОКОМ предусматривал и определенные ограничения на предоставление странам «Восточного блока» кредитов. Официально деятельность КОКОМ была прекращена с 1 апреля 1994 г.

Санкции и запреты затрагивают интересы различных групп участников международной торговли. В этой связи целесообразно говорить о трех основных направлениях, по которым может ощущаться воздействие эмбарго. Оно способно затронуть:

Валютный контроль как таковой направлен на обеспечение национального законодательства, регулирующего валютные операции. Вместе с тем, он оказывает непосредственное влияние на развитие международной торговли, поскольку предполагает, в частности, установление:

- так называемых финансовых квот, т.е. ограничений на количество валюты, которое может получить экспортер;

- ограничений на количества валюты, которое может вывозить из страны ее гражданин (резидент), совершающий зарубежную поездку;

- ограничений на объем иностранных инвестиций в страну.

Все это в известной мере сдерживает развитие внешнеторговых операций, лишая хозяйствующих субъектов необходимых для их осуществления денежных ресурсов.

Те или иные формы валютного контроля, в большей или меньшей степени ограничивающие конвертируемость национальной валюты, широко использовались в мировой практике на протяжении большей части послевоенного периода. При этом они, правда, преимущественно касались и касаются не столько операций по текущим кассовым сделкам, сколько движения капиталов. В Великобритании Закон о Валютном контроле 1947 г. жестко определял цели, в которых валюта может приобретаться резидентами, а также оговаривал их права по распоряжению и хранению валюты и золота. Все валютные сделки могли осуществляться только через имевшие на то специальные разрешения коммерческие банки. Интересно отметить, что вплоть до 1969 г. резиденты в целях зарубежного туризма могли покупать иностранную валюту на сумму не более 50 фунтов стерлингов в год. Финские фирмы (за исключением компаний занятых в сфере финансов и страхования) лишь с 1988 г. получили право осуществлять прямые инвестиции за рубеж без ограничения суммы (до этого верхний предел ограничивался,в частности в 1987 г. – 30 млн. финских марок в год). Что касается портфельных инвестиций, то по ним аналогичное решение было принято лишь в 1989 г.

Налоги 37 на экспортно-импортные операции весьма широко используются сегодня в целях ограничения торговли. Важно иметь в виду, что роль налогов как фактора, способствующего удорожанию продукции, может существенно превышать аналогичное влияние пошлины. Этому способствуют не только сами численные значения ставок (зачастую более высокие в случае НДС и особенно акцизов по сравнению с таможенными пошлинами), но и порядок исчисления налогов. Так, например, по российскому законодательству, налоговая база НДС при ввозе товара на таможенную территорию страны определяется как сумма таможенной стоимости, подлежащей уплате таможенной пошлины и подлежащих уплате акцизов 38 .

В определенном смысле довольно трудно провести четкую грань между налогом и таможенной пошлиной, которые, чаще всего, на практике дополняют друг друга. Существующие различия могут быть сведены к двум основным:

Субсидии в обобщенном виде представляют собой различные формы финансовой поддержки, предоставляемые за счет средств государственного бюджета местным органам власти, юридическим и физическим лицам. Это могут быть средств, целевым порядком выделенные на реализацию определенного проекта – так называемые прямые субсидии. Наряду с ними существуют и косвенные субсидии, представляющие собой разнообразные налоговые льготы, льготные или полностью беспроцентные кредиты и т.п. Как таковые субсидии достаточно широко используются в различных сферах хозяйственной практики.

Что же касается внешнеэкономической деятельности, то в данном случае речь идет о двух основных вариантах субсидий. Во-первых, это предоставление субсидий отечественным производителям в целях защиты их от конкуренции со стороны более дешевых импортных товаров. Выделяемые средства позволяют покрывать часть издержек и, в конечном счете, реализовывать продукции потребителям по более низким ценам. Тем самым, при прочих равных условиях конкурентоспособность отечественных товаров возрастает.

Во-вторых, это так называемые экспортные субсидии, предоставляемые производителям экспортной продукции с целью стимулирования ее поставок на зарубежные рынки. Формально экспортные субсидии не только не ограничивают развитие международной торговли, но напротив стимулируют ее расширение. Однако в данном случае самым важным является тот факт, что получатель субсидии оказывается в привилегированном положении по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, не ведет с ними конкурентную борьбу на равных. В этой связи Статья VI ГАТТ предусматривает возможность введения компенсационных пошлин, взимаемых в целях устранения действия любой дотации или субсидии, предоставленной, прямо или косвенно, на изготовление, производство или экспорт какой-либо продукции.

Административные/технические барьеры – это различного рода ограничения, касающиеся качества (потребительских свойств) товаров, продаваемых на отечественном рынке, условий их производства и реализации. Целесообразно говорить о существовании двух основных групп причин, лежащих в основе их использования. Во-первых, это вполне законное и заслуживающее только положительной оценки желание оградить потребителей своей страны от недоброкачественной продукции 40 , минимизировать негативное воздействие человеческой жизнедеятельности на окружающую среду 41 , не допустить распространение инфекционных и иных заболеваний 42 и т.п. К этой группе могут быть с определенной долей условности отнесены и аргументы необходимости гуманного отношения к «братьям нашим меньшим», отстаиваемые представителями движения «зеленых». 43 Во всех этих случаях наличие сертификатов качества и других аналогичных документов, подтверждающих соответствие импортируемой продукции имеющимся стандартам, является эффективным барьером, препятствующим проникновению на национальный рынок недоброкачественных или экологически вредных изделий.

Во-вторых, к использованию административных барьеров нередко прибегают для того, чтобы (как и применительно ко всем другим методам протекционистской политики) защитить отечественных хозяйствующих субъектов от конкуренции со стороны зарубежных производителей, которые могут захватить слишком большую долю рынка. Здесь соответствие стандартам является не более чем предлогом, поскольку импортируемая продукция в данном случае не является ни более «вредной» по сравнению с отечественными аналогами. Она просто другая (немецкое пиво отличается от бельгийского или датского, но не значит, что оно объективно хуже), а раз так, то подобное отличие может быть использовано как удобный повод для ограничения ее доступа на внутренний рынок, защищая тем самым свои национальные компании.

Выгоды применения протекционистских мер

Прежде всего, следует обратить внимание на то обстоятельство, что дискуссия между сторонниками «свободной торговли» и приверженцами «протекционизма» представляет собой лишь один из аспектов стратегической полемики. На протяжении многих десятилетий она идет между приверженцами максимально возможной опоры на использование рыночного механизма и адептами государственного вмешательства в функционирование экономики. При этом ответ на вопрос, к какой группе – «рыночников» или «государственников» – следует отнести сторонников протекционизма, не столь однозначен, как это может показаться на первый взгляд.

С одной стороны, международные экономические отношения, и при всей своей специфичности, безусловно, ощущают на себе воздействие общеэкономических тенденций. В этом смысле экономисты, обращающие внимание на несовершенство рыночного механизма, на его неспособность успешно решать целый ряд стоящих перед обществом проблем, имеют все основания говорить о необходимости государственной корректировки рынка как внутри страны, так и в области внешнеэкономической деятельности. Данное правило, в общем и целом подтверждается в долгосрочной временной перспективе и применительно к условиям более или менее сформировавшихся экономических отношений.

С другой стороны, в рамках относительно краткосрочных временных периодов, особенно в тех случаях, когда экономика отдельной страны или группы стран переживает трансформацию системного характера («рыночные реформы» конца 80-х — 90-х годов в бывших социалистических странах), ориентация на максимальное использование рыночных сил на уровне «внутреннего сектора» национальной экономики может, по крайней мере теоретически, сочетаться с проведением в области внешнеэкономической деятельности активной протекционистской политики. Нельзя не учитывать и тот факт, что обеспечение принятия принципов «свободной торговли» в рамках всемирного хозяйства зачастую может быть осуществлено на основе сознательного межгосударственного и надгосударственного регулирования и упорядочения мирохозяйственных связей. Именно на это фактически направлена деятельность ВТО, МВФ и многих других международных экономических организаций.

Выше уже отмечалось, что ничем не ограничиваемое развитие международной торговли может приводить к негативным последствиям, т.е. имеет свои издержки. На осмыслении этих «издержек свободной торговли» и базируются в значительной степени доводы о необходимости протекционистских мер. Рассмотрим основные теоретические аргументы, традиционно приводимые в пользу проведения политики активного государственного регулирования внешней торговли.

Недопущение недобросовестной конкуренции 44 . Необходимость защиты зарождающихся отраслей экономики

В экономике той или иной страны могут существовать отрасли, обладающие потенциальными сравнительными преимуществами, в данный момент находящиеся в стадии своего становления. Это означает, что в своем нынешнем состоянии они еще слишком слабы для того, чтобы реализовать экономию от увеличения масштабов производства, рабочая сила, занятая в этих отраслях, еще не имеет достаточной квалификации, а производственная и научно-исследовательская инфраструктуры развиты еще явно недостаточно. Как таковые рассматриваемые отрасли не смогут выдержать конкуренции иностранных фирм без эффективной защиты со стороны государства. И напротив, будучи защищенными от международной конкуренции, они смогут «стать на ноги», достичь необходимого уровня эффективности и обеспечивать не потенциальные, а реальные сравнительные преимущества. По достижении такого состояния протекционистские меры следует отменить.

Данный аргумент восходит своими корнями к эпохе господства меркантилистской доктрины. Проверенный на протяжении веков он, казалось бы, является бесспорным. Однако это впечатление, с точки зрения целого ряда экономистов, обманчиво. Необходимость защиты зарождающихся отраслей национальной экономики в определенной мере может быть поставлена под сомнение. В данном случае целесообразно обратить внимание на несколько обстоятельств.

Во-первых, существует серьезная проблема определения тех отраслей, на которые следует распространить меры протекционистской защиты. Какие критерии позволят нам с уверенностью сказать, что именно данная отрасль, а не какие бы то ни было иные, действительно обладает потенциальные сравнительными преимуществами? Если же таких надежных критериев не существует, и наши представления о наличии потенциальных сравнительных преимуществ окажутся ошибочными, то мы лишь понапрасну растратим силы и средства.

Во-вторых, достаточно ли велика вероятность того, что мы сумеем соблюсти должную меру и не окружим нашу зарождающуюся отрасль чрезмерной защитой? Существуют ли критерии, позволяющие, например, утверждать, что именно контроль над 85% (а не 50% или 75%) внутреннего рынка для отечественных производителей, это именно тот уровень протекционистской защиты, который необходим для обеспечения нормального становления рассматриваемой отрасли? Отрицательный ответ на поставленные вопросы фактически означает, что, единожды создав тепличные условия, мы в итоге получим отрасль, принципиально неспособную функционировать в нормальной конкурентной среде.

В-третьих, серьезной проблемой является определение того периода времени, в течение которого проведение протекционистской политики является действительно целесообразным. Речь, таким образом, идет о еще одном далеко не очевидном критерии – завершения периода зарождения. В данном случае необходимо учесть и то обстоятельство, что хозяйствующие субъекты, как правило, бывают отнюдь не склонны добровольно отказываться от когда-то предоставленного им так называемого «протекционистского зонтика». Более того, и отдельные компании, и отрасль в целом, скорее всего постарается всеми правдами и неправдами «доказать», что, например, отмена импортных пошлин или ослабление режима лицензирования в данный момент просто невозможны, ибо поставят отечественных производителей перед угрозой неминуемого разорения.

В конечном итоге, вывод многих критиков протекционизма, сводится к следующему: «Не навреди» – вот та заповедь, которой должен, прежде всего, руководствоваться врачеватель любых недугов. Иными словами, отказ от поддержки зарождающихся отраслей может быть и чреват определенными негативными последствиями, но они не столь серьезны, по сравнению с теми проблемами, с которыми общество может столкнуться при осуществлении такой защиты.

Необходимость поддержки отраслей, находящихся в состоянии временного кризиса. Данный аргумент в известной мере схож с предыдущим. Разница состоит лишь в том, что здесь речь идет об отраслях, которые когда-то имели сравнительные преимущества, но впоследствии их утратили. Некоторые из них уже не поднимутся никогда и по отношению к ним любые формы протекционистской политики едва ли имеют смысл в долгосрочной перспективе.

Что касается других, то они еще имеют шансы возродиться, так как ухудшение из положения может быть связано, например, с неблагоприятным состоянием текущей конъюнктуры или с некими форс-мажорными обстоятельствами. В то же самое время эти отрасли могут рассматриваться в качестве временно утративших сравнительные преимущества лишь при условии оказания им активной государственной поддержки. В противном случае они не выдержат конкуренции со стороны зарубежных производителей и обречены на гибель.

Изменение сравнительных преимуществ и негибкость рынка. Мы уже выяснили, что международная торговля ведет к росту благосостояния участвующих в ней государств тогда, когда в основе формирования внешнеторговых потоков лежат сравнительные преимущества. Вместе с тем вполне понятно, что условия их формирования не являются чем-то данным раз и навсегда. Со временем они могут меняться и в действительности меняются. Это происходит в силу целого ряда причин, таких как, например:

- изменение природных условий (в результате открытия новых месторождений полезных ископаемых или открытия нового вида полезных ископаемых);

- проведение целенаправленной государственной политики (в области образования, инвестиций, НИОКР и т.п.);

- разработка новых товаров и технологий и др.

Так как рыночный механизм в реальной действительности инерционен и не характеризуется таким свойством как абсолютная гибкость, то факторы производства обладают относительно ограниченной мобильностью. Это означает, что производство может сравнительно медленно адаптироваться к указанным выше изменениям. Следовательно, внешнеторговые пропорции, устанавливающиеся на основе свободной торговли, будут всякий раз в течение определенного времени отражать прошлые условия формирования сравнительных преимуществ, а не текущее состояние экономики. По истечении какого-то срока соответствие будет восстановлено. Однако произойдет это не сразу. В этих условиях государственное вмешательство может позволить сократить временной лаг, существующий между изменением условий формирования сравнительных преимуществ и последующей корректировкой внешнеторговых потоков.

Между тем, спрос на продовольствие, равно как и на многие виды сырья, на мировом рынке отличается относительно низкой эластичностью по доходу. В этих условиях свободная торговля не может выступать в качестве мощного стимула развития. Вместо этого она, как мы уже выяснили при рассмотрении Темы 2, приводит к закреплению однобокой экспортной ориентации, препятствуя развитию отраслей обрабатывающей промышленности, производящих продукцию, спрос на которую отличается большей эластичностью по доходу. Проведение протекционистской политики, напротив, может стимулировать развитие данной группы отраслей.

Ослабление риска, связанного с колебаниями рыночной конъюнктуры. Данный аргумент имеет особое значение применительно к странам, для которых характерен так называемый «монокультурный экспорт». В этой связи уместно упомянуть Анголу, 90% экспорта которой приходится на нефть 46 или Эфиопию, 88% экспортных поставок которой в 2004 г. приходилось на сельскохозяйственную продукцию, в первую очередь кофе. 47 Как таковые такие государства находятся в полной зависимости от колебаний цен на соответствующий товар на мировом рынке. Более высокая степень диверсификации экспорта, а также меньшая ориентация на удовлетворение своих потребностей за счет импортных товаров (и то, и другое может быть непосредственным образом связано с проведением протекционистской политики), способны (особенно первоначально) повлечь за собой снижение эффективности функционирования народного хозяйства (в традиционном понимании этого слова, т.е. с позиций обеспечения более высокого уровня потребления того или иного вида продукции, чем позволяет национальная ГПВ), но, с другой стороны – приведет к снижению указанного вида риска.

Предотвращение монопольного контроля со стороны зарубежной фирмы. Конкуренция с иностранными компаниями, особенно в том случае, если последние обладают мощным экономическим потенциалом, может приводить к разорению отечественных предприятий. Завоевав монопольное положение на рынке, зарубежная фирма в целях максимизации прибыли пойдет на установление монопольных цен на свою продукцию. В результате – естественное снижение эффективности производства по сравнению с более конкурентным рынком, существовавшим ранее. И в этом случае проведение государством активной протекционистской политики представляется достаточно обоснованным.

Ослабление влияния торговли на формирование потребительских предпочтений. Как известно, в действительности имеющий основополагающее значение для обеспечения эффективного функционирования всей системы рыночной экономики принцип суверенитета потребителя реализуется далеко не в полной мере. Объясняется это в частности тем, что крупные компании, в первую очередь ТНК, на основе использования рекламы и других современных методов маркетинга фактически формируют спрос, а не пассивно следуют за изменением предпочтений и вкусов потребителей. В таких условиях проведение протекционистской политики, направленной на ограничение свободы действий зарубежных фирм-гигантов, в известной мере способно защищать интересы отечественных покупателей.

Учет внешних факторов. Формирование структуры экспорта и импорта на основе принципа свободной торговли отражает издержки частных индивидуальных производителей. Однако активное осуществление внешнеторговых операций бывает часто сопряжено со значительными внешними издержками или, как их еще называют, «экстерналиями». Так, интенсивная добыча полезных ископаемых в целях обеспечения их максимального экспорта может стимулировать рост числа профессиональных заболеваний среди шахтеров; производство химической продукции в размерах, обеспечивающих ее крупномасштабный экспорт, увеличивает степень загрязнения окружающей среды; широкое использование импортных большегрузных автомобилей ведет к ускоренному разрушению дорожного покрытия, может явиться причиной преждевременного разрушения зданий. Во всех этих случаях протекционистские меры, сдерживающие развитие торговли, могут быть вполне оправданы.

Рассмотренные выше аргументы в пользу протекционизма, несмотря на их заметное разнообразие, объединяет одно обстоятельство. Во всех случаях проведение протекционистской политики, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, должно, при выполнении соответствующих предпосылок, повлечь за собой суммарный выигрыш (в эффективности, уровне благосостояния и т.п.) для всех участников международной торговли. Более того, любое из государств, образующих всемирное хозяйство, в итоге как минимум не ухудшает своего положения, по сравнению с исходным уровнем. При этом следует учесть, что речь идет именно о национальных экономиках в целом, а не о положении отдельных социальных групп или предприятий, которые, естественно, могут нести потери.

Однако в пользу протекционизма могут быть приведены и аргументы принципиально иного плана. Они основываются на уже упоминавшемся в теме 8 принципе «игры с нулевой суммой«. В соответствии с ним взаимодействие хозяйствующих субъектов (в простейшем случае двух) не влечет за собой изменения их суммарного благосостояния. Выигрыш одного в точности равен проигрышу другого. Применительно к рассматриваемой проблеме принцип «игры с нулевой суммой» означает, что некая страна может в результате проведения протекционистской политики получить выгоды для себя за счет ухудшения положения своих торговых партнеров. Важно учитывать, что поскольку суверенные государства как субъекты внешнеэкономических отношений имеют обыкновение заботиться о своих национальных интересах и обращать относительно мало внимания на интересы других стран, то на практике именно соображения такого рода могут иметь решающее значение при выработке и реализации экономической политики.

Важнейший из относящихся к этой группе аргументов, заключается в возможности улучшения условий торговли 48 на основе использования выгодного положения на рынке. Если та или иная страна (или группа стран) занимает на рынке выгодное положение как экспортер или импортер (Бразилия как производитель кофе, ЮАР – алмазов, страны ОПЕК – нефти, США как один из крупнейших мировых импортеров), то, используя методы тарифного и нетарифного регулирования, она может существенно изменить условия торговли в свою пользу.

При рассмотрении тех преимуществ, которые страна может получить на основе проведения протекционистской политики необходимо учитывать, что прямые экономические выгоды от развития внешней торговли нередко приносятся в жертву ради достижения целей, являющихся по своей природе в строгом смысле слова неэкономическими. Вот лишь некоторые наиболее очевидные примеры такого рода:

- Во главу угла может быть поставлена необходимость поддержания соответствующего уровня самообеспечиваемости на тот случай, если страна окажется отрезанной от внешних рынков в результате резкого ухудшения международной обстановки. Данный аргумент, без сомнения, может быть отнесен к разряду традиционных. Достаточно сослаться на полемику, в которой принимал активное участие Д. Рикардо, развернувшуюся в первой половине XIX в. в Англии вокруг так называемых хлебных законов;

- Развитие взаимовыгодной торговли (равно, как и более сложных форм внешнеэкономических связей) может быть заблокировано, исходя из политических, военно-стратегических, идеологических соображений. Именно они фактически лежат в основе введения эмбарго и санкций;

- Развитие внешнеэкономических связей может рассматриваться как потенциальная угроза поддержанию традиционного жизненного уклада. Именно этим соображением нередко объясняют политику самоизоляции, которую проводила вплоть до второй половины XIX в. Япония.

Все эти и аналогичные им цели являются по-своему рациональными. Вместе с тем нельзя не видеть, что их реализация сопряжена с некоторыми издержками, о характере и размерах которых экономическая наука позволяет судить с определенной степенью точности.

Издержки проведения протекционистской политики

При рассмотрении тех издержек для общества или отдельных его групп, с которыми сопряжено проведение протекционистской политики, принято выделять несколько аспектов.

Начнем с того, что протекционистские меры могут оцениваться с точки зрения концепции, с которой Вы должны были познакомиться в курсе “Экономической теории”. Речь идет о «чистых потерях в уровне благосостояния». Для более наглядного рассмотрения данного вопроса обратимся к графической интерпретации последствий введения импортной пошлины на некий товар Х. Воспользуемся для этой цели уже рассмотренным выше Рис. 9.3, выделив на нем прямоугольную трапецию, состоящую из малой прямоугольной трапеции «1», двух прямоугольных треугольников «2» и «4», а также прямоугольника «3».

Вместе с тем необходимо учесть, что эти убытки, с точки зрения всей национальной экономики страны А, частично компенсируются. Действительно, часть потерь, ложащихся на плечи потребителей, трансформируется в дополнительные доходы для отечественных производителей товара Х и государства. Первые, реализуя свою продукцию по более высокой, нежели существовала до введения импортной пошлины, цене, получают дополнительную прибыль, равную площади малой трапеции «1». Что касается государства, то оно аккумулирует в государственном бюджете взимаемую пошлину, равную площади прямоугольника «3». Таким образом, суммарная площадь «1» + «3» может интерпретироваться как трансферт, предусматривающий передачу определенной части общественного богатства от потребителей производителям и государству. Однако потери потребительского излишка, равные сумме площадей треугольников «2» и «4», ничем не компенсируются и, как таковые, представляют собой «чистые потери».

Рис. 9.10. Возникновение «чистых потерь» в результате введения импортной пошлины

Pw+t – уровень цен на внутреннем рынке после введения пошлины;

Sw+t – предложение со стороны зарубежных производителей после введения пошлины;

Q4 – объем производства отечественных производителей (воспользовавшись ростом цен отечественные производители увеличили свою долю рынка);

Q5 – уровень потребления после введения пошлины (потребители реагируют на рост цен сокращением объема покупок);

Q5-Q4 – величина импорта после введения пошлины (сокращение импортных поставок происходит как за счет увеличения присутствия на рынке отечественной продукции, так и в результате снижения спроса).