- Перечень экологических проблем, связанных с добычей полезных ископаемых

- Чем характеризуется добывающая отрасль?

- Как влияет отрасль на земную поверхность, воздух, воду, флору и фауну?

- Защита литосферы

- Как сохранить окружающую среду?

- Мероприятия, помогающие решить проблему

- Видео по теме: Экологические риски при добыче нефти в Каспийском море

- Как избежать трагедии: экология против добычи

- Война или соперничество?

- С чего начинается Родина?

- Точные цифры

- Буква закона

Перечень экологических проблем, связанных с добычей полезных ископаемых

При добыче и переработке полезных ископаемых происходит масштабное воздействие человека на природную среду. Возникающие при этом экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых, требуют всестороннего изучения и незамедлительного решения.

Чем характеризуется добывающая отрасль?

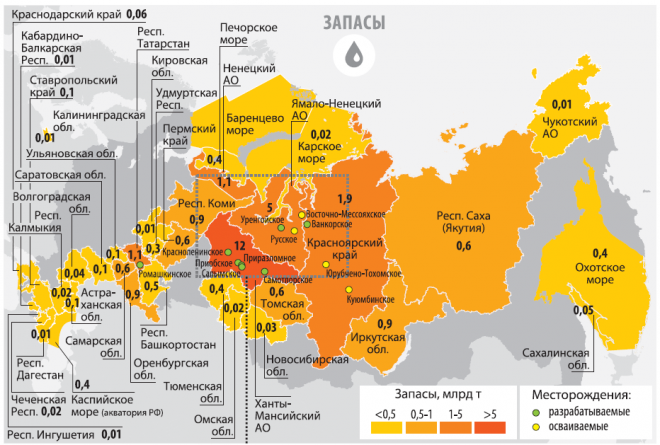

В Российской Федерации широко развита добывающая отрасль, ведь на территории страны расположены месторождения основных видов полезных ископаемых. Эти скопления минеральных и органических образований, находящиеся в земных недрах, эффективно применяются, обеспечивая жизнедеятельность людей и производство.

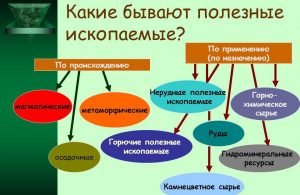

Все полезные ископаемые можно разделить на три группы:

- твердые, подразделяющиеся на: уголь, руды, нерудные материалы и др.;

- жидкие, основными представителями этой категории являются: пресная, минеральная вода и нефть;

- газообразные, к которым относится природный газ.

В зависимости от назначения производится добыча полезных ископаемых следующих видов:

- рудных материалов (железных, марганцевых, медных, никелевых руд, бокситов, хромитов и благородных металлов);

- строительных материалов (известняка, доломита, глины, песка, мрамора, гранита);

- нерудных ресурсов (яшмы, агата, граната, корунда, алмазов, горного хрусталя);

- горно-химического сырья (апатитов, фосфоритов, поваренной и калийной соли, серы, барита, бром- и йодсодержащих растворов;

- топливно-энергетических материалов (нефти, газа, угля, торфа, горючих сланцев, урановых руд);

- гидроминерального сырья (подземных пресных и минерализированных вод);

- минеральных образований океана (рудоносных жил, пластов континентального шельфа и железомарганцевых включений);

- минеральных ресурсов морской воды.

На долю российской добывающей промышленности приходится четверть мирового объема добычи газа, 17% добываемой в мире нефти, 15% – каменного угля, 14% – железной руды.

Предприятия добывающей промышленности стали крупнейшими источниками загрязнения природной среды. Вещества, которые выбрасываются горнодобывающим комплексом, оказывают губительное воздействие на экосистему. Проблемы негативного воздействия добывающей и перерабатывающей промышленностей стоят очень остро, так как затрагивают все сферы жизни.

Как влияет отрасль на земную поверхность, воздух, воду, флору и фауну?

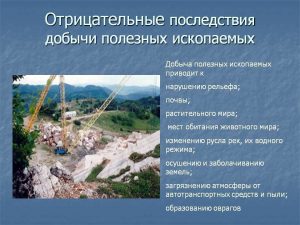

Масштабы развития добывающей отрасли поражают: при пересчете объемов добычи сырья на одного жителя планеты получится примерно 20 тонн ресурсов. Но лишь десятая часть из этого количества приходится на конечные продукты, а все остальное является отходами. Развитие горнодобывающего комплекса неминуемо ведет к негативным последствиям, основными из которых являются:

- истощение сырьевых ресурсов;

- загрязнение окружающей среды;

- нарушение естественных процессов.

Все это приводит к серьезным экологическим проблемам. Можно посмотреть на отдельных примерах на то, как влияют на окружающую среду различные виды добывающих производств.

На месторождениях ртути происходит нарушение ландшафта, образуются отвалы. При этом происходит рассеивание ртути, являющейся токсичным веществом, губительно влияющей на все живое. Аналогичная проблема возникает на разработке залежей сурьмы. В результате работ остаются скопления тяжелых металлов, загрязняющих атмосферу.

При добыче золота используются технологии для отделения благородного металла от минеральных примесей, сопровождающиеся выделением в атмосферу ядовитых компонентов. На отвалах месторождений руд урана наблюдается присутствие радиоактивного излучения.

Чем опасна добыча угля:

- деформацией поверхности и углесодержащих пластов;

- загрязнением воздуха, воды и почвы в районе расположения карьера;

- выбросом газа и пыли при выносе пустых пород на поверхность;

- обмелением и исчезновением рек;

- затоплением брошеных карьеров;

- образованием депрессионных воронок;

- обезвоживанием, засолением слоя почвы.

На территории, расположенной вблизи от рудника, происходит создание антропогенных форм (оврагов, карьеров, терриконов, отвалов) из отходов сырья, которые могут простираться на десятки километров. На них не могут расти ни деревья, ни другие растения. А стекающая с отвалов вода с токсическими веществами наносит вред всему живому на больших прилежащих площадях.

На месторождениях каменной соли происходит образование галитовых отходов, переносимых осадками в водоемы, служащие для снабжения жителей ближайших населенных пунктов питьевой водой. Вблизи разработок магнезитов происходит изменение кислотно-щелочного баланса почвы, приводящее к гибели растительности. Изменение химического состава почвы приводит к мутациям растений – изменению окраски, уродливости и т. д.

Происходит и загрязнение земель сельскохозяйственного назначения. При транспортировке полезных ископаемых пыль может разлетаться на большие расстояния и оседать на почве.

Со временем земная кора истощается, снижаются запасы сырья, падает содержание полезных ископаемых. Вследствие этого возрастают объемы добычи и количество отходов. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является создание искусственных аналогов природных материалов.

Защита литосферы

Одним из методов, позволяющих защитить земную поверхность от губительного воздействия горнодобывающих предприятий, является рекультивация земли. Частично решить экологическую проблему можно с помощью заполнения отходами разработок образовавшихся выемок.

Поскольку во многих породах содержится не один вид полезных ископаемых, необходимо оптимизировать технологии, производя добычу и переработку всех имеющихся в руде компонентов. Такой подход не только окажет положительное влияние на состояние окружающей среды, но и принесет немалый экономический эффект.

Как сохранить окружающую среду?

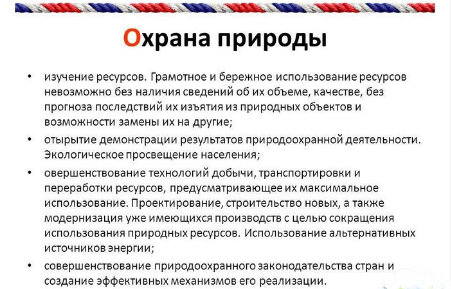

На современном этапе развития промышленных технологий необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей среды. В приоритете находится создание малоотходных или безотходных производств, способных значительно уменьшить губительное воздействие на экологию.

Чтобы сохранить природу, необходим комплексный подход к использованию отходов разработок и грамотное применение недр при добыче полезных ископаемых.

Мероприятия, помогающие решить проблему

При решении проблемы защиты окружающей среды важно использовать комплексные мероприятия: производственные, экономические, научно-технические, социальные.

Улучшить экологическую ситуацию можно с помощью:

- более полного извлечения ископаемых из недр;

- применения промышленностью попутного нефтяного газа;

- комплексного использования всех компонентов пород;

- мероприятий по очистке вод при подземных разработках;

- применения шахтных сточных вод в технических целях;

- использования отходов в других производствах.

Во время добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов необходимо использовать современные технологии, позволяющие сократить выбросы вредных веществ. Несмотря на затратность применения передовых разработок, вложения оправданы улучшением экологической ситуации.

Видео по теме: Экологические риски при добыче нефти в Каспийском море

Источник

Как избежать трагедии: экология против добычи

Добыча полезных ископаемых и топлива порой приводит к серьёзным последствиям не только для человека, но и для окружающей среды в целом.

Противостояние людей и природы с давних пор является одним из самых сложных вопросов, обсуждаемых учёными.

Экологи говорят, что планета терпит наше присутствие и позволяет «двуногим» жителям Земли многое для достойного существования и заработка денег за счёт себя. Отметим, что факты говорят об обратном. Ни один из видов деятельности человека не проходит бесследно, и на все есть своя отдача.

Война или соперничество?

Добыча полезных ископаемых и топлива, их транспортировка, переработка и использование приносят несомненную пользу людям. При этом несут серьёзные экологические последствия. Причём, по словам специалистов, всё начинается уже с момента подготовки участка к проведению добывающих работ.

«Проблем много. При разведке месторождений вырубают леса, животные и птицы покидают свои места обитания, происходят периодические загрязнения нетронутой до той поры природы выхлопными газами, проливают бензин при заправке техники и так далее.

Во время эксплуатации месторождений проблемы увеличиваются, так как появляется больше сложного оборудования, а также возникает вероятность выброса нефти, прорыва амбара шламохранилища и других аварийных ситуаций.

Особенно опасен выброс нефти при добыче на шельфе, поскольку в этом случае нефть растекается по морю. Такое загрязнение очень сложно ликвидировать, при этом страдают множество морских обитателей.

При строительстве нефте- и газопроводов также вероятны протечки или разрывы трубы, что приводит к пожарам и загрязнению почвы. И конечно все трубопроводы также могут перекрывать привычные пути миграции животных», — рассказывает эколог Вадим Руковицын.

В последние 50 лет эксцессы происходят всё чаще. В апреле 2010 года на нефтяной платформе «Deepwater Horizon» в Мексиканском заливе произошёл взрыв по причине технических неисправностей. Он повлёк за собой непоправимые последствия — в течение 152 дней спасатели со всего мира были не в силах остановить утечку нефти. Сама платформа затонула.

По сей день специалисты не могут определить объёмы топлива, которые вылились в воды залива.

Подсчитали, что в результате чудовищной катастрофы 75 000 квадратных километров водной глади покрыла плотная нефтяная плёнка. Самый сильный экологический ущерб ощутили американские штаты, которые прилегают к Мексиканскому заливу — Алабама, Миссисипи, Луизиана, Флорида.

Побережье было буквально усеяно трупами морских животных и птиц. Всего на грани исчезновения оказалось не менее 400 видов редких животных, птиц и земноводных.

Специалисты зафиксировали вспышки массовой гибели морских млекопитающих в пределах залива, в частности, китообразных.

В этом же году из-за аварии на танкере компании «Эксон Вальдес» в океан в районе Аляски попало огромное количество нефти, что привело к загрязнению 2092,15 километров береговой линии. Экосистеме нанесён непоправимый вред.

И на сегодняшний день она до сих пор не восстановилась после той трагедии. Погибли представители 32 видов дикой природы, из которых только 13 удалось спасти. Не смогли восстановить один из подвидов касаток и тихоокеанской сельди. Отметим, что такие крупные трагедии происходят не только за рубежом. Российской промышленности тоже есть чем «похвастаться».

По данным Ростехнадзора, на объектах нефтедобывающей промышленности только в 2015 году произошли следующие официально зафиксированные аварии, сопровождавшиеся разливами нефти.

11 января 2015 года в ООО «РН-Краснодарнефтегаз» произошла разгерметизация межпромыслового трубопровода в 5 км от УППНиВ Троицкой в сторону города Крымска по правую сторону от автодороги «Славянск-на-Кубани – Крымск». В результате выхода нефти в объёме 2,3 м 3 общая площадь загрязнения составила 0,04 га.

17 января 2015 года в ООО «Газпром добыча Краснодар» при проведении плановых работ по расчистке трассового проезда конденсатопровода «Западный Соплеск-Вуктыл» обнаружено пятно диаметром 3 м с характерным запахом конденсатосодержащей жидкости. В результате выхода нефтепродуктов в объеме 10 м 3 общая площадь загрязнения составила 0,07 га.

23 июня 2015 года в ООО «РН-Юганск-нефтегаз» в результате разгерметизации трубопровода «УП № 8 – ЦППН-1» произошёл выход нефтесодержащей жидкости на водную поверхность поймы протоки Чеускина. Объём излившейся нефти составил 204,6 м 3 .

29 декабря 2015 года в АО «РИТЭК» на нефтепроводе «СПН «Мирошники» – ЦППН» примерно в 7 километрах от села Мирошников Котовского района Волгоградской области произошёл выход водонефтегазовой смеси объёмом 282,35 м 3 с общей площадью загрязнения 0,068 га.

25 декабря 2015 года в АО «РИТЭК» на нефтепроводе «СПН «Овражный» — СПН-1» в 7 километрах от села Мирошников Волгоградской области произошел выход водонефтегазовой жидкости объемом 270 м 3 с общей площадью загрязнения 0,072 га.

У специалистов есть уже также информация о свежих трагедиях.

«Крупная авария произошла на месторождении «ЛУКОЙЛа» имени Алабушина (Северо-Ипатское) в республике Коми весной 2017 года, когда возгорание удалось ликвидировать только через месяц.

Сумма ущерба лесному фонду приблизилась к 8 миллионов рублей, на месторождении требуется ремонт трёх близкорасположенных скважин.

В июле 2017 года произошёл выброс газа на Талаканском месторождении в Якутии. Причиной стало разрушение устьевого оборудования. Возгорания не произошло и аварию удалось ликвидировать в достаточно короткие сроки.

Большое влияние на окружающую среду оказывает сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ). И, если в целом по стране уровень утилизации ПНГ повысился с 75% в 2011 году до 86% в 2015 году, то в Восточной Сибири проблема сжигания ПНГ на факелах стоит очень остро.

По итогам 2015 года общий объём добычи газа в зоне ВСТО превысил 13 млрд м 3 , большая часть из которого была сожжена. В результате в атмосферу не только выбрасываются миллионы тонн продуктов горения, но и теряется стратегический газ — гелий, испаряется до 10 миллионов м 3 .

Это соответствует 8% мирового рынка потребления гелия», — вспоминает научный руководитель проекта «Промышленные инновации» Александр Климентьев.

С чего начинается Родина?

Говоря прямо, добытчиков не в чём обвинять, они просто делают свою работу. Вопрос стоит в другом: насколько квалифицированно проводятся все операции и насколько внимательно отслеживается качество работ.

Большинство экологических и техногенных катастроф происходит именно по вине человеческой халатности. Лень — это двигатель прогресса, но, когда ущерб можно нанести не только природе, но и рабочим предприятия, возникает вопрос о её правомерности.

В наше время автоматизация и современные системы безопасности, безусловно, частично спасают, но, если даже у крупнейших компаний, имеющих стабильный финансовый доход, возникают проблемы, надо задуматься.

Чтобы снизить неблагоприятное воздействие нефтедобычи на окружающую среду в отрасли придерживаются высоких экологических требований.

Для предотвращения аварий в компаниях внедряют новые стандарты деятельности, учитывающие прошлый негативный опыт, пропагандируют культуру безопасного ведения работ. Разрабатывают технические и технологические средства, предотвращающие риск возникновения аварийных ситуаций.

«Главный метод борьбы с ЧС — это их профилактика. Поэтому на месторождениях проводится периодический экологический мониторинг: отбираются пробы почвы, воды, воздуха, растений, измеряется шум, контролируется видовой состав животных.

Также на объектах постоянно находится эколог-супервайзер, который контролирует все процессы на площадке и смотрит, чтобы всё шло в рамках экологических норм.

При эксплуатации месторождений всегда дежурит бригада МЧС, снабжённая средствами ликвидации проливов. При добыче на шельфе также используют анализ фотоснимков моря со спутников для оперативной фиксации нефтяных пятен и, соответственно, своевременной ликвидации аварии.

При мониторинге используют вертолёты, вездеходы,спутники для получения фотоснимков и суда для мониторинга моря. На данный момент на Хатаганском месторождении ведут разведку крайне щадящими методами, поскольку арктические экосистемы наиболее чувствительны к экологическому воздействию. Месторождение находится под заливом, однако скважина стоит на суше и её бурят под определённым углом.

Таким образом, отчуждение пространства минимально и возможные проливы будет проще ликвидировать. Там предусмотрены технологии отсутствия сточных вод за счёт максимальной их очистки и повторного использования, а также минимизации отходов.

Если добычу вести правильно и проводить грамотную рекультивацию месторождений после их отработки, то последствия для природы заключаются в выбросах большого количества вредных веществ в атмосферу за время эксплуатации и закачке большого количества жидкости в литосферу взамен нефти.

Если же рассматривать реальную ситуацию, то добыча приводит к изменению мест обитания животных, загрязнению природной среды строительным мусором, периодическими проливами нефти, портящими воду, почву и воздуха», — уверяет Вадим Руковицын.

Точные цифры

По последним данным Министерство природных ресурсов и экологии РФ, даже при самых лучших технологиях в мире используют лишь 2-3% извлечённой из недр горной массы, а остальная её часть превращается либо в промышленные выбросы-сбросы, а это около 20%, либо в отходы — около 78%.

Отвальные хвосты, формирующиеся при производстве товарных железных руд, медных, цинковых и пиритных концентратов, содержат серьёзное количество меди, цинка, серы, редких элементов.

Сами они не только занимают огромные площади, но и являются источником загрязнений, отравляющих воду, почвы, воздух. За годы разработки месторождений на прилегающих территориях накапливается огромное количество твёрдых отходов добычи, таких как отвалы, окисленные и забалансовые руды, илы в прудах нейтрализации рудничных в од.

О пять-таки по данным Министерства, горнодобывающие производства в России накопили десятки миллиардов тонн отходов, включая отвалы перерабатывающих предприятий.

Например, на Урале общее количество отходов достигает 10 миллиардов тонн. На долю Свердловской области приходится до 30% отходов от всей России. Ежегодно в нашей стране образуется около 5 миллиардов тонн отходов, из которых при добыче полезных ископаемых получается около 4,8 миллиардов тонн.

Утилизируется не больше 46%.

Для сравнения: в России перерабатывается всего около 25-30% техногенных отходов, тогда как в мире этот показатель достигает 85-90%.

Также на предприятиях угольной промышленности объём учтённых накопленных отвалов превышает 10 миллиардов м 3 , причём половина из них подвержена горению. Отвалы перемытых песков, образованные в результате разработки россыпных месторождений Магаданской области, составляют 1,5 миллиардов м 3 и, по оценкам, содержат около 500 тонн золота.

В Мурманской области ежегодно складируют более 150 миллионов тонн отходов, общий объём которых к настоящему времени достиг 8 миллиардов тонн.

Понимая опасность этих веществ для природы, с 1989 году специалисты «Татнефти» переработали 1,4 миллионов тонн нефтешламов, ликвидировали около 100 содержащих их амбаров и возвратили под сельхозпроизводство около 30 га земли.

«Татнефть» вместе с РАН приступили к строительству опытно-промышленной установки по переработке битумной нефти мощностью 50 тысяч тонн в год, основанной на применении метода гидроконверсии и отечественных катализаторов для переработки тяжёлых остатков, типа гудрона, в светлые фракции.

Сейчас идёт подготовка к отработке накопившихся за многие годы техногенных месторождений меди и никеля в отвалах Аллареченского месторождения в Мурманской области, техногенном месторождении озера Барьерное в Норильском горнопромышленном районе, шлакоотвале Среднеуральского медеплавильного завода.

В России, по оценкам экспертов, в отходах медной, свинцово-цинковой, никель-кобальтовой, вольфрамо-молибденовой, оловянной, алюминиевой промышленности сосредоточено более 8 миллионов тонн меди, 9 миллионов тонн цинка и иных полезных компонентов.

При этом Минприроды России оценивает разведанные запасы меди в 67 миллионов тонн при годовой добыче 0,8 миллиона тонн, цинка — 42 миллиона тонн при годовой добыче 0,4 миллиона тонн.

При условии полного вовлечения в хозяйственный оборот полезных компонентов техногенного сырья, увеличение объёмов производимой в России промышленной продукции могло бы составить около 10 триллионов рублей.

Это может дать бюджету за весь период разработки данной категории техногенных запасов в виде налогов около 300 миллиардов рублей, или около 20 миллиардов рублей в год. Причём указанная годовая величина налогов сопоставима с суммой налогов, поступающих от всего сектора добычи цветных металлов.

Техногенные месторождения могут восполнить дефицит страны по стратегическим металлам: никелю, меди и кобальту, золоту, молибдену, серебру. Однако на сегодняшний день существуют объективные причины отсутствия заинтересованности у потенциальных инвесторов.

Это влияет на разработку техногенных месторождений в России. Ключевыми причинами считают более низкое качество экологического сырья по сравнению с природными месторождениями, которое со временем ещё более снижается, сложность и дороговизну извлечения твёрдых компонентов, обусловленные физико-химическими свойствами сырья, невостребованность определённых видов сырья при наличии существенных объёмов и, конечно, экологические риски.

Для создания мотиваций разработки техногенного сырья необходима государственная координация всех российских участников процесса освоения техногенных месторождений.

Также остро стоят вопросы, связанные с выделением рудничных газов в опасных для человека концентрациях на земную поверхность в жилом секторе.

Несмотря на то, что большая часть ликвидируемых шахт затоплены, и уровни затопления установились на статической отметке, на ряде горных отводов шахт процессы газовыделения продолжаются. На опасных и угрожающих природе объектах проводят регулярные заборы воздуха, почв и воды.

Также проводят профилактические беседы с местными населением. За один только 2015 год, в 5 углепромышленных регионах выполнили более 90 000 замеров и свыше 4 000 лабораторных анализов воздушной среды в 2613 объектах, в том числе в 1866 жилых объектах.

Как показывает практика, своевременно выявленные проблемы позволяют не только предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, но и стабилизировать экологическую обстановку на шахтёрских территориях. В ряде случаев даже сэкономить значительные бюджетные средства.

Буква закона

Учёные придумывают новые методы борьбы с загрязнением. Но когда же будет стабильный результат? Экономия на сервисном обслуживании промышленной техники и жёстком подборе кадров не даёт положительного результата. «Авось и так сойдёт!» в данной ситуации не сработает.

Есть крупные компании и корпорации, которые стабильно работают не только над повышением эффективности своих предприятий, но и над развитием автоматизации на них. Но, как показывает практика, этого пока мало. Большинство экологов и гражданских активистов требуют введения жёстких наказаний за халатное отношение к природе во время промышленных работ. Штрафовать и закрывать предприятия–вредители.

Однако это не решит основной проблемы нашей страны — человеческой лени и, в некоторой степени, отсутствия инстинкта самосохранения у некоторых сотрудников.

Ведь, если мы не думаем о себе и своём будущем, для чего тратить свое время на сферу, которая развивается, и помогать государству выйти из тяжелого положения?

«Нормативных актов много, начиная с Конституции РФ, далее кодексы, отдельные законы, например, «Об охране окружающей среды», постановления Правительства, положения, приказы министерств, инструкции.

Также законодательство регионов. Отдельно эта отрасль законодательства не кодифицирована. Существует административная ответственность за загрязнение окружающей среды, сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы.

В прошлом году Минприроды предлагало поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за невыполнение обязанностей по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Насколько я знаю, они до сих пор не приняты», — комментирует координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения «Всемирного фонда дикой природы» Вадим Краснопольский.

Возмущает, что обязанности спасать животных во время экологических катастроф нет. Максимум, что грозит виновнику — это штраф.

В начале августа «Всемирный фонд дикой природы» совместно с природоохранными организациями и ПАО «Лукоил» провёл специализированные тренинги в Нарьян-Маре. Целью мероприятия стало предотвращение гибели животных в случае аварийных разливов нефти.

«Обучение проходило в два этапа. Первый, теоретический, был посвящён планированию операций по реагированию на разлив нефти.

Участники знакомились с передовым опытом по спасению животных, изучали особенности работы в условиях Арктики, моделировали действия спасательных служб в случае аварии.

Во время практического курса, который проходил на берегу водоёма, участники осваивали поиск и сбор загрязнённых нефтью птиц, знакомились с основами ветеринарной помощи пострадавшим животным, а благодаря специальному роботу «Roboduck» тренировались проводить отлов птиц на месте нефтеразлива.

Полученный опыт сотрудники компании могут использовать в будущем — для разработки корпоративной документации, проведения внутренних тренингов и подготовки аварийно-спасательных формирований, а также для создания лучших практик для нефтегазовой отрасли в России», — сообщает пресс-служба WWF.

В 2015 году группа «Газпром» ввела в эксплуатацию 71 установку для очистки сточных вод и 15 систем оборотного водоснабжения. Проведено много природоохранных мероприятий по защите и воспроизводству рыбных запасов, очистке и облагораживанию территорий, в том числе прибрежных. Специализированным организациям оказывается финансовая поддержка.

За последние годы предприятиями группы «Газпром» было выпущено в море несколько миллионов мальков. В море, в местах деятельности компании, например, вокруг платформы «Приразломная», установили рыбозащитные устройства.

Совет директоров компании «Роснефть» также утвердил ряд целей в области ООС по всем аспектам природоохранной деятельности до 2025 года включительно.

Основные направления работы — ликвидация на объектах компании отходов и загрязнений, накопленных от деятельности третьих лиц, своевременное выполнение экологических обязательств, возникающих от текущей деятельности компании.

Также отслеживается снижение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и в атмосферу, сохранение биоразнообразия, энерго- и ресурсосбережение. Всю деятельность компании можно увидеть в регулярном отчёте об устойчивом развитии ПАО «НК «Роснефть».

Отметим, что сейчас специалисты массово работают над сокращением числа возможных катастроф. Например, применение специальных реагентов-диспергентов позволяет ускорить сбор разлившейся нефти с поверхности воды.

Искусственно выведенные бактерии-деструкторы, распылённые на нефтяное пятно, способны в короткие сроки переработать нефть, превращая её в более безопасные продукты. Для предотвращения растекания нефтяных пятен широко используются так называемые боновые заграждения.

Также практикуется выжигание нефти с поверхности воды. Для борьбы с загрязнением атмосферы парниковыми газами разрабатывают различные технологии по улавливанию углекислого газа и его утилизации. Государственные органы вводят новые экологические стандарты.

Источник