Как бороться с утомлением?

Нагрузки на работе, стресс, неотложные дела, плохое питание и неумение правильно отдыхать и грамотно распределять свое время могут привести к возникновению довольно распространенной проблеме – хроническому утомлению.

Утомление – состояние, при котором наблюдается уменьшение работоспособности, ухудшение самочувствия, вызванное трудовой деятельностью человека, часто имеет временный характер.

К утомлению может привести ряд факторов. Мы часто ощущаем утомление, но отмахиваемся от неприятных ощущений. Мы не задумываемся о том, что утомление может привести к ряду опасных заболеваний, не говоря уже о постоянном стрессе и чувстве подавленности, которое значительно ухудшает качество жизни.

Признаки утомления. Как часто вы чувствуете усталость и бессилие? Замечаете ли вы, что часто не можете вспомнить мелкие детали или быстро забываете услышанное? Это может указывать на проявление хронического утомления. Обратите внимание, нет ли у вас каких-либо из перечисленных признаков утомления:

1) Чувство неуверенности, бессилия;

2) Снижение внимания;

3) Расстройство сенсорной области;

4) Дефекты кратковременной памяти;

5) Снижение самоконтроля, нервозность;

6) Нарушения в моторике;

7) Появление сонливости.

Эти симптомы могут быть признаками многих заболеваний, но диагноз может подтвердить только врач.

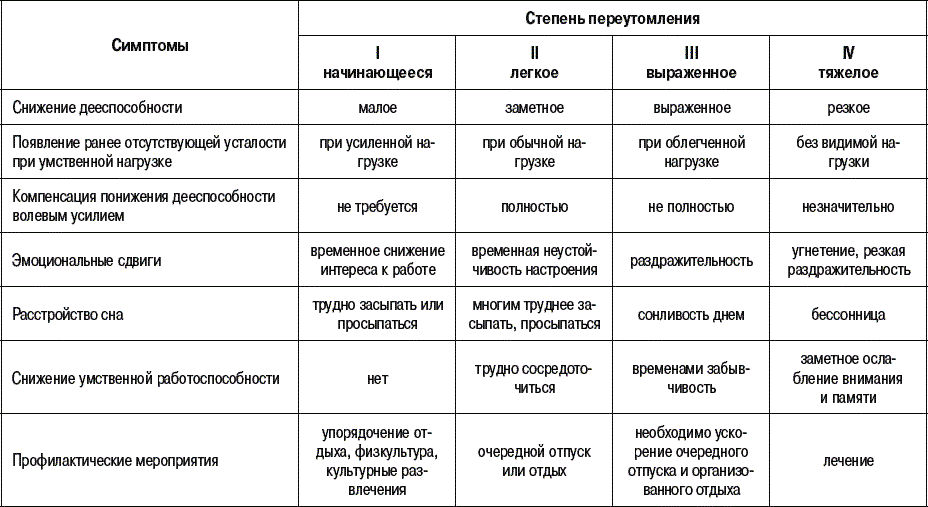

Обратите внимание: существует несколько стадий утомления. Возможно, эти описания помогут вам точнее дать определение вашему физическому состоянию.

Стадии утомления:

1. Присутствует усталость, но не снижается производительность труда. Снять усталость поможет хороший отдых и несколько часов сна.

2. Незначительное снижение продуктивности, присутствуют ярко выраженные психологические изменения (человек становится более раздражительным, может резко повысить голос).

3. Сильное утомление. Наблюдается значительное снижение производительности труда, проявление всех признаков утомления, которое может переходить в переутомление.

Важно различать понятия утомления и переутомления. Переутомление – это хроническое утомление, которое возникает при длительном отсутствии отдыха у человека или после долгой и напряженной работы.Переутомление опасно для здоровья человека. При переутомлении организм не может отдохнуть даже ночью, ослабевает и не может сопротивляться внешним воздействиям, а в сложных случаях может спровоцировать заболевания нервной системы.

Признаки переутомления:

1. Долгосрочное снижение результативности трудовой деятельности.

2. Снижение иммунитета, частые простудные заболевания.

3. Снижение творческой активности.

4. Ухудшения в работе сердечно – сосудистой системы.

5. В состоянии переутомления человек испытывает усталость, головные боли.

6. Раздражительность или, наоборот, резкий упадок сил, замедление реакций.

Существует четыре стадии переутомления. Легкое и выраженное переутомление можно преодолеть в домашних условиях, однако при тяжелой форме переутомления необходимо специально назначенное лечение.

Не допустите хронической утомляемости. Одним из условий профилактики переутомления является изменение условий труда.

Способы профилактики переутомления:

1. Смена обстановки. Во время перерыва рекомендуется отправиться на прогулку, чтобы обеспечить приток кислорода.

2. Поступление новой информации, которая обеспечивает активную умственную деятельность.

3. Своевременный отдых.

4. Увеличение пауз в рабочем графике. Даже небольшой перерыв в 5-10 минут может ненадолго отвлечь и тем самым переключить внимание.

5. Регулярный медосмотр. Ранняя диагностика выявляет заболевание и облегчает процесс лечения предупреждая развитие осложнений.

6. Также не следует забывать о правильном питании. В зимний период организм особенно нуждается в витаминах.

Хроническое утомление трудно вылечить обычными методами. Затянувшееся состояние усталости может привести к серьезным последствиям. Только здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью поможет предупредить развитие заболеваний.

Источник

Восстановление спортсменов после утомления.

Средства восстановления спортсменов при утомлении.

Вопрос о правильной трактовке процесса утомления долгое время оставался дискуссионным. Ныне оно рассматривается как состояние организма, возникающее вследствие выполнения физической работы и проявляющееся во временном снижении работоспособности, в ухудшении двигательных и вегетативных функций, их дискоординации и появлении чувства усталости (Лектман Л. Б. , 1952; Кулак И. А. , 1968; Розенблат В. В. , 1975; ФарфельВ. С. , 1979; Моногаров В. Д. , 1986; Коц Я. М. , 1986, и др. ). В физиологии утомление представляется как биологически целесообразная реакция, направленная против истощения функционального потенциала организма (Фарфель B. C. , Коц Я. М. , 1968; Фарфель B. C. , 1978; Моногаров В. Д. , 1986; Коц Я. М. , 1986).

В настоящее время специалисты при изучении проблемы утомления учитывают такие понятия этого процесса, как локализация и механизм (Розенблат В. В. , 1975; Коц Я. М. , 1986). Такой подход берет своё начало с 60-х годов XX столетия, когда ученые сошлись во мнении о том, что локализация и механизмы утомления определены функциональным состоянием различных органов и систем организма, их координационными взаимоотношениями и обусловлены характером выполняемой работы и другими факторами.

Кроме того, в ЦНС происходят изменения, выражающиеся в запредельном торможении в корковых нервных центрах и торможении на уровне двигательных центров спинного мозга, а также в работающих мышцах, которое проявляется в ухудшении сократительных свойств мышечных волокон и нервно-мышечной передачи.

В развитии утомления различают скрытое (преодолеваемое) утомление, при котором сохраняется высокая работоспособность, поддерживаемая волевым усилием. Экономичность двигательной деятельности в этом случае падает, работа выполняется с большими энергетическими затратами. Это компенсируемая форма утомления. При дальнейшем выполнении работы развивается некомпенсированное (полное) утомление. Главным признаком этого состояния является снижение работоспособности. При некомпенсированном утомлении угнетаются функции надпочечников, снижается активность дыхательных ферментов, происходит вторичное усиление процессов анаэробного гликолиза (Розенблат В. В. , 1975; Моногаров В. Д. , 1986). В работающих мышцах при утомлении происходит исчерпание запасов энергетических субстратов (АТФ, КФ, гликоген), накапливаются продукты распада (молочная кислота, кетоновые тела) и отмечаются резкие сдвиги внутренней среды организма. При этом нарушается регуляция процессов, связанных с энергетическим обеспечением мышечного сокращения, появляются выраженные изменения в деятельности систем легочного дыхания и кровообращения (Меньшиков В. В. , Волков Н. И. , 1986).

Таблица 3. Классификация проявлений утомлений

Остро развивающееся состояние после выполнения однократной предельной тренировочной или соревновательной нагрузки на фоне сниженного функционального состояния организма

Общая слабость, вялость, головокружение, иногда обморочное состояние, нарушение координации движений, сердцебиение, изменение АД. Нарушение ритма сердца, увеличение печени (болевой печеночный синдром), атипическая реакция сердечнососудистой системы на нагрузку. Эта форма длится от несколько дней до нескольких недель.

Состояние, которое развивается у спортсменов при неправильно построенном режиме тренировок и отдыха (физическая перегрузка, однообразие средств и методов тренировки, нарушение принципа постепенности увеличения нагрузок, недостаточный отдых, частые выступления в соревнованиях)

Выраженные нервно-психические сдвиги, ухудшение спортивных результатов, нарушение сердечно-сосудистой и нервной системы снижение сопротивляемости организма к инфекциям

Патологическое состояние организма. Оно чаще всего проявляется в виде невроза, наблюдается, как правило, у спортсменов с неустойчивой нервной системой, эмоционально впечатлительных, при чрезмерных физических нагрузках

Проявления похожи на свойственные перетренировке, но более четко выражены. Спортсмены апатичны, их не интересуют результаты участия в соревнованиях, у них нарушен сон, появляются боли в сердце, расстройство пищеварения, половой функции, тремор пальцев рук

Как известно запасы АТФ в мышцах незначительны, их едва хватает на 1 с напряженной мышечной работы. Запасов КФ, используемого для ресинтеза АТФ при работе максимальной интенсивности, хватает всего на 6-8 с (Мищенко B. C. , 1990). Снижение скорости ресинтеза АТФ может явиться причиной наступающего утомления.

В скелетной мышце человека после максимальной кратковременной работы до отказа концентрация КФ падает почти до нуля, а концентрация АТФ — примерно до 60-70% значения в состоянии покоя.

В состоянии утомления снижается концентрация АТФ в нервных клетках и нарушается синтез ацетилхолина в синаптических образованиях, в результате чего нарушается деятельность ЦНС по формированию двигательных импульсов и передаче их к работающим мышцам; замедляется скорость переработки сигналов, поступающих от проприо- и хеморецепторов; в моторных центрах развивается охранительное торможение, связанное с образованием гамма-аминомасляной кислоты (Меньшиков В. В. , Волков Н. И. , 1986; Мищенко B. C. , 1990).

При утомлении в процессе выполнения физических нагрузок угнетается деятельность желез внутренней секреции, что ведёт к уменьшению выработки гормонов и снижению активности ряда ферментов. Прежде всего, это сказывается на миофибриллярной АТФ-азе, контролирующей преобразование химической энергии в механическую работу. При снижении скорости расщепления АТФ в миофибриллах автоматически уменьшается и мощность выполняемой работы. В состоянии утомления уменьшается активность ферментов аэробного окисления и нарушается сопряжение реакций окисления с ресинтезом АТФ. Для поддержания необходимого уровня АТФ происходит вторичное усиление гликолиза, сопровождающееся за-кислением внутренних сред и нарушением гомеостаза. Усиливающийся катаболизм белковых соединений сопровождается повышением содержания мочевины в крови.

Максимальная физическая нагрузка большой длительности приводит организм спортсмена к увеличению продуцирования в мышечных клетках молочной кислоты, диффундирующей затем в крови и вызывающей изменения кислотно-щелочного равновесия. Снижение рН внутренней среды влияет на активность ряда ферментов, которая бывает наивысшей в слабощелочной среде (рН = 7,35 — 7,40). Снижение рН в процессе физической нагрузки максимальной и субмаксимальной интенсивности приводит к уменьшению активности многих ферментов, в частности фосфофруктокиназы, АТФ-азы. У спортсменов величина рН может составлять 6,9 и ниже (после нагрузки высокой интенсивности в течение 40-60 с) (Osnes J. -B. , Hermansen L, 1997).

Если в прошлые десятилетия в научно-методической литературе рассматривались преимущественно локалистические, центрально-нервные или другие гипотезы возникновения утомления, то в последние годы у специалистов сложилось мнение о многообразии факторов и причин, ставших первопричиной наступления снижения работоспособности.

Тренировочная и соревновательная деятельность спортсмена включает в себя выполнение упражнений различной мощности и продолжительности, циклических и ациклических, и т. д. При этом, естественно, возможно проявление различных механизмов и локализации утомления.

Использование средств восстановления в системе спортивной тренировки

Среди различных факторов, способствующих повышению спортивной работоспособности, важную роль играет увеличение объёма и интенсивности тренировочных нагрузок (Матвеев Л. П. , 1991). Однако повышение как объёма, так и интенсивности тренировочных нагрузок имеет свои физиологические пределы. По мнению специалистов во многих видах спорта спортсмены достигли близких к предельным параметрам тренировочных нагрузок. Спортсмены в течение весьма продолжительных периодов тренируются почти на пределе своих функциональных возможностей, балансируя между столь желанной высшей спортивной формой и опасностью перенапряжения систем организма и возникновения патологических явлений, вызванных большой нагрузкой. В связи с этим первостепенное значение имеет активное воздействие на процессы восстановления после физических нагрузок путём естественного их стимулирования (Гиппенрейтер Б. С. , 1966; Бирюков А. А. , Кафаров К. А. , 1968; Волков В. М. , 1972; Граевская Н. Д. , Иоффе Л. А. , 1973; Аванесов В. У. , 1973; Розенблат В. В. , 1975; Дьячков В. М. , 1977, Буровых А. Н. , 1

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения то, что восстановление — неотъемлемая часть тренировочного процесса, не менее важная, чем сама тренировка. Поэтому практическое использование различных восстановительных средств в системе подготовки спортсменов — важный резерв для дальнейшего повышения эффективности тренировки, достижения высокого уровня подготовленности. По мнению специалистов, создание адекватных условий для протекания восстановительных и специальных адаптационных процессов может осуществляться в двух направлениях:

оптимизации планирования учебно-тренировочного процесса;

направленно-целевом применении средств восстановления работоспособности (Матвеев Л. П. , 1965; ВируА. А. , 1975; Куколевский Г. М. , 1980; Платонов В. Н. , 1984, 1997; Луговцев В. П. , 1988; Зотов В. П. , 1990, и др. ).

В спортивной практике различают два наиболее важных направления использования восстановительных средств. Первое предусматривает использование восстановительных средств в период соревнований для направленного воздействия на процессы восстановления не только после выступления спортсмена, но и в процессе их проведения, перед началом следующего круга соревнований. Второе направление включает использование средств восстановления в повседневном учебно-тренировочном процессе. При этом следует учитывать, что восстановительные средства сами по себе нередко служат дополнительной физической нагрузкой, усиливающей воздействие на организм.

В практике наиболее часто используется деление восстановительных средств на три основные группы, комплексное использование которых и составляет систему восстановления:

Педагогические средства можно считать наиболее действенными, поскольку, какие бы эффективные медико-биологические и психологические не применяли, они могут рассматриваться только как вспомогательные, содействующие ускорению восстановления и повышению спортивных результатов только при рациональном построении тренировки. Для достижения адекватного возможностям организма тренировочного эффекта необходимо:

рациональное планирование тренировки, т. е. соответствие нагрузок функциональным возможностям организма:

рациональное сочетание общих и специальных средств;

оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-, макро- и мезоциклов;

широкое использование переключений деятельности спортсмена;

введение восстановительных микроциклов;

использование тренировки в среднегорье и высокогорье;

рациональное построение общего режима жизни;

правильное построение отдельного тренировочного занятия — создание эмоционального фона тренировки;

индивидуально подобранная разминка и заключительная часть занятий:

использование активного отдыха и расслабления.

В спортивной тренировке помимо педагогических широко используются и медико-биологические средства восстановления, к числу которых относятся: рациональное питание, физио- и гидропроцедуры; различные виды массажа; приём белковых препаратов, спортивных напитков; использование бальнеотерапии, локального отрицательного давления (ЛОД, баровоздействие), бани-сауны, оксигенотерапии, кислородных коктейлей, адаптогенов и препаратов, влияющих на энергетические процессы, электростимуляции, аэронизации и др. Действие этих средств направлено на восполнение затраченных при нагрузке энергетических и пластических ресурсов организма, восстановление витаминного баланса, микроэлементов, терморегуляции и кровоснабжения, повышение ферментной и иммунной активности и тем самым не только облегчение естественного течения процессов восстановления, но и повышение защитных сил организма, его устойчивости по отношению к действию различных неблагоприятных и стрессовых факторов.

На спортивную работоспособность влияют также климатические и погодные условия, состояние спортивных сооружений и одежды, суточный режим и закаленность организма, способность противостоять микроорганизмам, пища и организация питания, а также многие другие условия и факторы. Тактика использования гигиенических средств восстановления основана на общебиологических законах развития защитных реакций организма спортсмена в процессе спортивной работы (текущее восстановление), сразу после её прекращения (срочное восстановление) и в ближайшее время после неё (отставленное восстановление).

Большое значение имеет соблюдение гигиенического режима дня, последовательное осуществление различных мероприятий (сон, питание, работа, спортивные занятия).

Поданным Н. Г. Озолина (1972), в большинстве случаев наибольшая активность биологических процессов и наивысшая работоспособность спортсменов приходится на 10-13 и 17-20 часов. Оказалось, что характер периодических изменений двигательной функции однотипен на протяжении всей недели. Отмечено, что строгое соблюдение распорядка дня обеспечивает нормальный дневной и ночной отдых, своевременную подготовку органов пищеварения к приёму и освоению пищи, высокую работоспособность в определенное время.

Высокая интенсификация тренировочного процесса способна вызвать срыв адаптации спортсмена к неизбежно нарастающим нагрузкам. Возникает необходимость нормализации психического состояния спортсмена, смягчения отрицательных влияний чрезмерной психической напряженности и активизации восстановительных процессов.

Установлено, что для снижения уровня нервно-психической напряженности и психического утомления в период напряженных тренировок и особенно соревнований весьма важное значение приобретают психологические средства восстановления. Для управления психическим состоянием и снятия нервно-психического напряжения спортсменов специалисты рекомендуют следующие средства: внушение, сон-отдых, аутогенную тренировку, психорегулирующая тренировку, активирующую терапия, приёмы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, комфортные условия быта с введением отвлекающих факторов и исключением отрицательных эмоций, разнообразные виды интересного досуга с учётом индивидуальных наклонностей спортсмена, особенно при комплектовании команд в предсо-ревновательном периоде и др. (Аванесов В. У. , 1973; Готовцев П. И. , Дубровский В. И. , 1981; Граевская Н. Д. , 1987; Зотов В. П. , 1990; Платонов В. Н. , 1997; Дубровский В. И. , 1991, 1999, и др. ).

Подбор восстановительных средств, удельный вес того или иного из них, их сочетание, дозировка, продолжительность и тактика использования обусловлены конкретным состоянием спортсмена, его здоровьем, уровнем тренированности, индивидуальной способностью к восстановлению, видом спорта, этапом и используемой методикой тренировки, характером проведенной и предстоящей тренировочной работы, режимом спортсмена, фазой восстановления и др. Но при этом во всех случаях следует основываться на общих принципах использования средств восстановления спортивной работоспособности, обеспечивающих их эффективность:

комплексность, т. е. совокупное использование средств всех трёх групп и разных средств определенной группы в целях одновременного воздействия на все основные функциональные звенья организма — двигательную среду, нервные процессы, обмен веществ и энергии, ферментный и иммунный статусы и пр. ;

учёт индивидуальных особенностей организма спортсмена;

совместимость и рациональное сочетание, т. к. некоторые средства усиливают действия друг друга (сауна и гидромассаж), другие, наоборот, нивелируют (прохладный душ и электропроцедуры);

уверенность в полной безвредности и малой токсичности (средства фармакологии);

восстановительные средства должны соответствовать задачам и этапам тренировки, характеру проведенной и предстоящей работы;

недопустимо длительное (систематическое) применения сильнодействующих средств восстановления (главным образом фармакологических) т. к. возможны неблагоприятные последствия.

А. Н. Буровых (1982) отмечает, что правильное использование средств восстановления спортивной работоспособности возможно при решении следующих задач:

определение звена функциональной системы организма, несущего основные нагрузки и лимитирующего работоспособность, а также учёт гетерохронности протекания восстановительных процессов, подвергающихся стимуляции используемыми средствами восстановления;

разработка и подбор оптимальной технологии использования различных средств восстановления в комплексе;

подбор объективных методов контроля за эффективностью применяемых комплексов восстановительных средств и совершенствование организационных форм проведения восстановительных мероприятий в системе спортивной тренировки.

Тактика применения восстановительных средств зависит от режима тренировочных занятий. Для обеспечения срочного восстановительного эффекта необходимо соблюдать следующие требования:

а) при небольшом перерыве между тренировками (4-6 часов) восстановительные процедуры целесообразно проводить сразу после тренировки;

б) средства общего и глобального воздействия должны предшествовать локальным процедурам;

в) не следует длительное время использовать одно и то же средство, причём средства локального воздействия нужно менять чаще, чем средства общего воздействия;

г) в сеансе восстановления не рекомендуется более трёх разных процедурах.

Использование средств восстановления способствует повышению суммарного объёма тренировочной работы в занятиях и интенсивности выполнения отдельных тренировочных упражнений, даёт возможность сократить паузы между упражнениями, увеличить количество занятий с большими нагрузками в микроциклах. Так, направленное использование восстановительных средств, органически увязанное с величиной и характером нагрузок в тренировочных занятиях, позволяет увеличить объём нагрузок в ударных микроциклах на 10-15% при одновременном улучшении качественных показателей тренировочной работы. Систематическое применение этих средств способствует не только приросту суммарного объёма тренировочной работы, но и повышению функциональных возможностей систем энергообеспечения, приросту специальных физических качеств и спортивного результата (Платонов В. Н. , 1997).

К организационным формам реализации восстановительных мероприятий в спорте специалисты относят:

индивидуальное использование средств восстановления в обычных условиях жизни и тренировки спортсменов;

создание центров по развитию специальных физических качеств и восстановлению работоспособности организма спортсменов.

Практика доказала, что только совокупное использование педагогических, медико-биологических, психологических средств и методов может составить наиболее эффективную систему восстановления

Однако, на практике проблема рационального соотношения тренировочных нагрузок и восстановительных мероприятий требует дополнительных исследований.

Источник