Методы борьбы с оползнями и обвалами

План

С опасными геологическими процессами

Лекция № 10. Современные методы борьбы

Тема. Современные методы борьбы с опасными геологическими процессами.

Учебная цель:рассмотреть методы по предотвращению опасных геологических процессов, изучить комплекс противооползневых мероприятий.

1. Методы борьбы с оползнями и обвалами.

2. Создание берегоукрепительных сооружений — борьба с абразией.

3. Предотвращение просадок грунта.

4. Способы борьбы с плывунными песками.

5. Прогноз землетрясений.

Литература

1. Добровольский В.В. Геология. – М.: Владос, 2001.

2. Болтрамович С.Ф. Геоморфология. – М.: ИЦА, 2005.

3. Стольберг Ф.В. Экология города: Глава «Геологическая среда». – К.: Либра, 2001.

Оползни, обвалы, осыпи, относят к наиболее распространенным опасным склоновым процессам, представляющим собой смещение масс горных пород на склоне под действием собственного веса и различных воздействий (гидродинамического, вибрационного, сейсмического и др.).

Оползни возникают из-за нарушения устойчивости склона в результате природных факторов и антропогенной деятельности человека. Часто оползни провоцируют возникновение обвалов.

Обвал – это процесс отрыва от основной массы горных пород крупных глыб и последующего их перемещения вниз по склону. Образованию оползня предшествует возникновение трещин, по которым и происходит обрыв и обрушение. Обвалы в горах приводят к образованию озер, при перегораживании речных долин.

Обвал небольших масс породы, состоящей из обломков размером не более 1 м 3 , называется камнепадом.

Для выявления оползнеопасных склонов исключительно важное значение имеет изучение морфологии склонов. Диагностическими признаками развития оползневых процессов служат: появление бугристости, наличие свежих стенок срыва, террасовидных площадок. Часто крупные оползневые тела могут быть приняты за речные, озерные или морские террасы – это псевдотеррасы.

Склоны, сложенные скальными породами считаются устойчивыми при углах наклона 45 о , сыпучие и сухие лессы – до 30 о . Грунты, содержащие 15 % глины, уже могут образовать оползень, поэтому за ними необходим контроль в период дождей, когда глина начинает размокать. Попадание на грунт нефтепродуктов при авариях и разливах нефтепродуктов на авто- и железных дорогах, их просачивание резко снижает коэффициент трения горных пород и приводит к авариям на тех склонах, где их раньше не было.

На территории Украины оползни проявляются по берегам рек, искусственных водоемов, Азово-Черноморском побережье, угрожают многим регионам Крыма. Только в Севастополе зафиксировано 90 оползней. Активизация оползневых процессов делает невозможным эксплуатацию рекреационных территорий, которыми являются береговые зоны, сокращает и уничтожает площадь пляжей, приносит значительный экономический ущерб бюджету рекреационных городов Крыма.

В настоящее время наблюдения за состоянием склонов ведутся службой инженерной защиты территорий с помощью геофизических методов – сейсмо-, грави-, магниторазведочных работ в комплексе с геодезическими. Определяют плотность, пористость, влажность грунтов. Производят установку датчиков по склону для фиксации смещения грунтов по склону.

К мероприятиям, которые могут предотвратить появление оползней, относят:

— отвод поверхностных вод и подземный дренаж грунта;

— введение в грунт укрепляющих растворов (геотекстиль, силикатизация);

— крепление свай и опорных стенок (габионов).

При изучении оползней всегда рассматривается несколько факторов:

Склоновые процессы в Крыму, например, активизируются, в основном, в весеннее время и связаны, в первую очередь, с работой текучих талых вод, т.е. делювиальным процессом.

С инфильтрацией атмосферных осадков непосредственно связана влажность грунтов — основной показатель их вязкопластического состояния, приводящего к оползнеобразованию, т.к. глины могут повышать влажность до 30…38 %. Проблему усугубляют повышенные, имеющие четкую сезонную направленность (весенне-летний период) нагрузки, связанные со стихийной рекреацией.

Также, на процессы оползнеобразования оказывает влияние и волноприбойная деятельность. В результате подтачивания морем нижнего поддерживающего уступа оползневый склон теряет подпорку, равновесие его нарушается, он падает и скользит в сторону моря. Движущиеся земляные массы наползают на берег, меняют его конфигурацию, сокращают и уничтожают площадь пляжей, делают невозможным их рекреационное использование.

Еще одной причиной оползнеобразования является сейсмичность. Действительно, например, территория Южного берега Крыма подвержена довольно частым, хотя и небольшим землетрясениям интенсивностью 2 — 4 балла (изредка бывают и сильные землетрясения, сила которых достигает 8 баллов). Подземные толчки способствуют разрушению горных пород, образованию новых трещин, нарушению плотности массивов грунта. В результате землетрясений происходит вибрационное «разжижение» даже совершенно сухого грунта — тиксотропия. Твердые частицы при динамическом воздействии отделяются друг от друга и как бы «всплывают». Если такая разжиженная масса наклонена, она начинает течь, а по ней скользят лежащие выше слои горных пород. Это явление известно как «понтический феномен».

Проектирование комплекса противооползневых мероприятий должно основываться на точном анализе причин, вызывающих оползни, на основе изучения природной обстановки. Вместе с тем, в каждом конкретном случае для выбора очередности противооползневых мероприятий необходимо знать, какой фактор влияет на развитие оползней, в первую очередь, а какой проявит себя позже. От этого зависит, нужно ли, например, срочно организовать отвод поверхностных и подземных вод с оползнеопасного склона или же начать с укрепления береговой зоны.

Для изучения причин активизации оползневого процесса возможно проведение маршрутного наблюдения (съемки)на территории всего исследуемого оползнеопасного склона и прилегающих зон.

В задачу маршрутных наблюдений входит:

— описание состояния поверхности склона и его характерных особенностей на отдельных оползневых и обвальных участках;

— выявление визуальных проявлений оползневых процессов на поверхности склона;

— выявление проявлений свежей эрозионной или абразионной подсечки склонов;

— установление пространственных закономерностей оползневых деформаций на склоне (границ участка активного оползня);

— установление характера хозяйственного использования территории, техногенных воздействий, преобразований рельефа, почв и растительности;

— обследование имеющихся деформаций зданий и сооружений и оценка состояния и эффективности сооружений инженерной защиты;

— установление размеров оползня, амплитуд оползневого смещения, виды оползневых трещин на поверхности склона.

В процессе рекогносцировочного обследования устанавливают морфологические и морфометрические характеристики оползня и выявляют причины возникновения обвалов и активизации оползневого процесса.

К наиболее эффективным мероприятиям по предотвращению оползней относят.

1. Перехват и отвод дождевых и грунтовых вод с оползнеопасного склона, что достигается устройством открытого или закрытого дренажа. Организованное отведение дождевых и талых вод осуществляется устройством сложной разветвленной системы канав и лотков — дождевых стоков. Они перехватывают воду, не дают ей попадать на участки оползня, размывать почву и, главное, насыщать грунты оползневого склона. По специально уложенным в земле трубам-коллекторам дождевая вода может отводиться в море.

Такую же роль играет и дренаж, перехватывающий подземные воды. В простейшем случае дрены устраиваются в виде канав-прорезей. Они заполняются хорошо фильтрующим местным материалом: крупным песком, гравием, щебнем, битым камнем. Наиболее эффективное устройство — трубчатый дренаж. В заранее вырытые траншеи укладывают гончарные, асбестоцементные трубы, которые сверху обсыпают песком или гравием, образующим обратный фильтр — переход от пор мелкозернистого дренируемого грунта к водоприемным отверстиям дрен.

По расположению и назначению противооползневые дренажи разделяются на перехватывающие, систематические и присклоновые. Первые устраиваются на подходе к оползню и служат для перехвата потока подземных вод, обводняющих грунты. Систематические дренажи представляют собой равномерно расположенные по оползневой территории дренажные сооружения.

В обоих случаях удобно применять в качестве дренажей линейные заградительные или расставленные в плане по прямоугольной сетке (например, в шахматном порядке) водопонизительные буровые скважины. Преимущество такого дренажа в том, что водопонизительные скважины могут доводиться до самой плоскости скольжения и поэтому наиболее полно захватывают водоносный слой, но в то же время вертикальный дренаж имеет и крупный недостаток: если по горизонтальным дренам отобранная из грунта вода сама стекает к водосборникам, то из скважин ее приходится откачивать насосами.

Одним из действенных дренажных мероприятий, значительно повышающих устойчивость оползневого массива, является устройство присклонового дренажа, ликвидирующего обводнение самой опасной — нижней части склона.

2. Большое значение в закреплении и осушении оползневых склонов имеют лесопосадки. Для данного оползнеопасного склона, еще не смещенного, можно рекомендовать посадку кустарников – дрока красильного, розмарина, тамарикса, обладающего исключительной живучестью и мощной корневой системой, лоха серебристого, который быстро разрастается и дает много придаточных корней, является хорошей мелиоративной породой, образует колючие, труднопроходимые заросли, а также фисташку туполистную Pistacia mutica (терпентинное дерево) – реликтовое растение, которое на территории Украины встречается только в Крыму. Фисташка выкачивает корнями из земли 15…20 т воды за летний сезон, имеет огромное противоэрозионное значение.

Корневая система Pistacia mutica очень развитая, горизонтальные корни в несколько ярусов уходят в стороны на 30…40м, а вертикальные углубляются на 12…15м. Смыть фисташку со склона не просто, во время ливней сносит верхний слой почвы и обнажается первый, а иногда и второй ярус горизонтальных корней, но фисташка крепко держится на склоне глубинными корнями.

Также можно высаживать айлант, очень быстро размножающееся и распространяющееся по оползнеопасным склонам дерево, дающее обилие корневых побегов (семенное деревце айланта может вырасти на 2…3 м за год), миндаль, который растет в крайне неблагоприятных условиях на эродированных склонах, крутых откосах, софору, отличающуюся малой требовательностью к почвам, их засолению и акацию белую — привычный компонент многих рукотворных ландшафтов, выживающую в таких условиях, в которых все остальные деревья гибнут. Корневая система акации белой такова, что корни уходят в глубину на 20…25м.

3. Необходимо проводить и такое мероприятие, как перераспределение грунтовых масс на оползневом склоне, т.е. уположивание склона срезкой грунта в активной части оползня и пригрузкой его пассивной части. При этом равновесие и устойчивость склона намного повысится.

4. В настоящее время с большим успехом в борьбе с оползнями используются берегоукрепительные сооружения, создающие упор в основании берегового склона и защищающие его от обрушения. Это не только бетонные сооружения, но и подпорные стенки в виде металлических объемных сетчатых конструкций — габионов, ограждающих оползнеопасный склон, с наполнением из камней (бута).

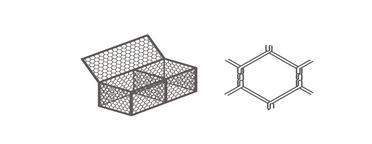

Сетчатые конструкции представляют собой коробчатую конструкцию в форме параллелепипеда, выполненную из металлической сетки с цинковым или полимерным покрытием двойного кручения с шестигранными звеньями. Внутри конструкция может быть разделены на ячейки, что служит для ее упрочнения и облегчения работы по заполнению ее камнями. Длина таких коробов может быть от 1,5…4 м, ширина — от 0,5…2 м, высота от 0,17…1 м (рис. 24).

Рис. 24. Сетчатые конструкции габионов коробчатого типа

Габион (gabion) – это каркас из металлической крученой сетки, заполненный камнем, щебнем или галькой. Применяется в гидротехнических сооружениях, причалах, в качестве берегоукрепляющей конструкции для защиты русел рек и берегов водоемов от размывания, укрепления склонов и армирования грунта, стабилизации почвенной эрозии и консервации грунта, облицовки каналов и дамб (рис. 25, 26).

Рис. 25. Укрепление габионами берега реки (причал)

Рис. 26. Укрепление габионами берегов канала

Габионы аккумулируют в себе частицы грунта, способствуя росту растительности, и со временем приобретают еще большую прочность, становясь частью природного ландшафта, украшают его, исключая возникновение гидростатических нагрузок. При строительстве сооружений из габионов, в окружающую среду попадает менее 5 % искусственных материалов.

Экологичность габионных конструкций объясняется тем, что строительство сооружений осуществляется преимущественно вручную, без применения тяжелой техники и не наносит серьезного вреда природе. Процесс консолидации габионных конструкций и примыкающей к ним грунтовой толщи способствует с течением времени усилению их прочности и устойчивости. Эта методика укрепления склона в несколько раз дешевле приема его бетонирования и при условии правильного проектного решения срок службы габионов практически неограничен.

Для укрепления слабых грунтовых оснований, камнепадоопасных склонов применяют геосетку — рулонный сетчатый материал из полимерных или синтетических нитей, с одинаковыми отверстиями размером от 2,5…40 мм (рис. 27).

Рис. 27. Геосетка

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Выхода нет? – Правильные мероприятия по защите от оползней

Оползни – грунтовые массы, которые движутся со склонов, оврагов, берегов рек. Это природное явление обладает высокой разрушительной силой и может засыпать технику, животных, людей. Борьба с оползнями основывается на тщательном изучении физико-геологической местности и регулировании окружающего ландшафта.

Куда обращаться при обнаружении движений пласта? Как бороться с оползнями при строительстве? К кому обратиться в экстренной ситуации? Обсуждаем с представителями группы компаний «КС» и «ВММоторсервис» – специалистами по водопонижению.

Внешние признаки оползневого склона

Обычно грунт находится в состоянии покоя. Однако любое воздействие внешней силы приводит в движение массы земли. Это может быть естественное явление либо результат деятельности человека. Смещение породы вызывает:

- сельскохозяйственная и строительная деятельность (рыхление почвы, возведение сооружений, копка земли);

- сейсмическая активность в регионе;

- наводнение;

- вырубка лесов;

- ослабление породы в результате выветривания или вымывания плотных слоев грунта.

Оползень состоит из верхней точки скольжения, подошвы, бровка срыва, самой массы, террасы. Чем выше угол наклона, тем выше риск обрыва пород.

Больше всего подвергаются разрушению глинистые местности при увлажнении во время наводнений, разливов рек или дождя. Существует несколько уровней опасности:

- Высокий риск образования оползня. На поверхности имеются горизонтальные трещины. Максимальный порог напряжения возникает в нижней части склона.

- Повышенная степень угрозы. Также наблюдаются горизонтальные трещины. Однако напряжение происходит в средней части отвеса.

- Потенциальная угроза. Трещины по горизонтали отсутствуют. Напряжение концентрируется вдоль оси.

- Откос без риска возникновения оползня.

Вероятность срыва грунта возникает на склонах с углом 15°≥.

Анализ физико-географических условий

Основная задача инженера – обнаружение угрозы и предотвращение оползней. Если невозможно избежать движения пласта, риски сводятся к минимуму. Для этого надо детально изучить местность и провести работу по стабилизации условий.

Подготовительные мероприятия включают следующие действия:

- Сбор информации. Специалист берет пробу грунта, изучает картографические данные, собирает материал о рекогносцировочных и предпроектных разработках.

- Исследовательская деятельность. Проводится геологическая разведка, испытания, укрепление траншей, откачка воды из скважин и проверка физико-механических свойств пород.

- Составление проекта. Подготовка актов согласно нормативной документации. Проект должен исключать риск разрушения породы и создания опасных условий. Для этого разрабатываются методы и схемы предотвращения движения грунта. Создаются максимально эффективные способы защиты.

- Сопровождение ремонтно-строительных работ. На каждом этапе инженер мониторит ситуацию. При возникновении опасных условий следует немедленно принять меры по предотвращению оползней. Также необходимо контролировать весь процесс, чтобы возведение сооружений производилось согласно плану.

Противооползневые мероприятия и способы борьбы с оползнями зависят от предпроектной разработки. Инженер оценивает ситуацию и на базе собранных сведений разрабатывает эффективные схемы. Учитываются все имеющиеся данные и прогнозы.

Мероприятия и методы борьбы с движением почвы

Выбор методов укрепления оползня зависит от многих факторов. Часто устранение проблемы требует значительных финансовых затрат. Для принятия решения следует прогнозировать ситуацию. Как долго сооружение будет защищать от обвала: ближайшие часы, месяцы или годы. Существуют пассивные способы борьбы в виде запретов:

- на уничтожение растительности;

- на прокладку борозд для отвода вод со склонов;

- на работу или движения техники рядом с обрывами;

- на возведение сооружений у опасных участков;на разрушение нижней части откоса;

- на проведение взрывоопасных и ударно-вибрационных действий.

Однако пассивных мер иногда бывает недостаточно. Приходится использовать дополнительные методы. К ним относят инженерные конструкции, которые препятствуют оседанию грунта.

Активные способы борьбы с оползнями

- Габионы (металлические сетки, заполненные камнями или другими материалами). Имеют привлекательный вид, но технология не подходит для 1–2 степени угроз. Также их нельзя устанавливать рядом с жилыми или производственными объектами. Однако для возведения не требуется крепкое основание.

- Подпорные стенки. Железобетонные блоки, которые обладают хорошей устойчивостью и надежным перекрытием.

- Торкретирование. Металлическая сетка с анкерными крепежами заполняется быстровысыхающей массой. Конструкция имеет невысокую прочность, долго возводится. Каждый слой надо наносить, когда предыдущий высохнет. Однако метод не требует использование спецтехники, не зависит от основания и хорошо удерживает оползни с небольшим уклоном.

- Комбинированные способы. Применение металлических сеток в тандеме с другими средствами защиты.

- Анкерный способ. Технология сама по себе ненадежная. Анкера распределяют по периметру, их комбинируют вместе с бетонным слоем, металлическими сетками и стальными балками.

- Бетонирование. Полимерная решетка заполняется тяжелым бетоном. В результате получается прочная конструкция. Технология не требует возводить отдельно основание, но слишком затратна.

- Бетонное полотно. Еще один вид комбинированной защиты. Отрезки бетонного полотна размещают на склоне и фиксируют крепежными элементами, смачивают водой и через сутки готов надежный бетонный щит. Между собой отрезки фиксируют винтами.

Дренирование подземных вод

Важной составляющей для контроля оползней является отвод вод (дождевых, грунтовых и т.д.). На откосах может возникать гидростатическое боковое давление. Сила воздействует на подошву и сквозь щели и трещины размывает основание. Явление опасно. Особенно во время проведения строительных работ.

Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить надежный дренаж. Осушение грунта в комбинации с другими технологиями создаст качественную защиту от оползня. Для этих целей можно использовать:

- методы водопонижения котлована при помощи иглофильтров;

- применение эжекторов;

- перераспределение влаги с помощью электроосмоса;

- технологии с насосным оборудованием.

Подобные меры помогут уменьшить уровень грунтовых вод, снизить влажность и улучшить безопасность на объекте. Чтобы заказать конкретную услугу, достаточно позвонить по телефону горячей линии или заполнить форму обратной связи. Инженеры группы компаний «КС» и «ВММоторсервис» всегда готовы помочь. Обращайтесь!

Источник