Виды словосочетаний: согласование, управление, примыкание

В русском языке слова связаны в словосочетание согласованием, управлением и примыканием.

Между словами, чтобы они стали словосочетанием, должна существовать подчинительная связь или связь по смыслу. В зависимости от этого в русском синтаксисе различают три вида словосочетаний: со связью согласования, управления или примыкания.

Таблица с примерами

Согласование

При такой связи оба слова, и главное, и зависимое, полностью совпадают в роде, числе и падеже. Делаем вывод, что оба слова являются изменяемыми.

Обычно согласуются существительные с прилагательными, причастиями, порядковыми числительными, с местоимениями-прилагательными, местоимения с существительными.

Примеры

- желтые листья

- пожелтевшие страницы,

- третий звонок

- моя сумка

- чистая столовая

- передовой рабочий

- загорелый отдыхающий

- диван-кровать.

Управление

Примеры

- писать (что?) книгу;

- щелкать (чем?) зубами;

- три (чего?) гриба;

- улыбаться (чему?) солнцу.

В зависимости от того, какими частями речи выражены главное и зависимое слово, различаем виды словосочетаний со связью управления:

- глагол + существительное (заказать фотографу, посмотреть фильм, встретить маму);

- прилагательное + местоимение (никому не нужный);

- существительное + существительное (директор школы, покраска забора);

- наречие + существительное (грустно до слез);

- числительное + существительное (двое ребят, три медведя);

- деепричастие + существительное, местоимение (благодаря хозяйку, улыбаясь мне).

Примыкание

В таком словосочетании главным является то, которое может принимать разные грамматические формы:

читать быстро — читаю быстро, читаешь быстро и т. д.

При примыкании главное слово не требует от зависимого определённых грамматических форм. В качестве зависимого слова выступают неизменяемые части речи и их формы:

Примеры

Между словами, связанными связью примыкания, невозможен падежный вопрос. Если главное слово, как и зависимое, является неизменяемым, то главным является то, которое в предложении может употребляться в роли самостоятельного члена предложения.

В сочетании «очень громко» слово «громко» является главным, потому что можно сказать:

При примыкании связь слов выражается порядком слов и интонационно.

Видеоурок «Виды подчинительной связи в словосочетании»

Источник

Едет издалека способ связи

Вопрос по русскому языку:

Укажите главное и зависимое слова , средство связи , определите тип словосочетания по главному слову , определите способ подчинительной связи.

Вековые дубы , настойчиво повторять , искоса поглядывая , капельки росы, выпорхнула из клетки , яркими красками , показался издалека , шел раскачиваясь , подал снег , солнечный луч , поздоровалась со мной , прилетают до заката , освещённое огнём , поравнялся со школой , сердито хмуриться , рано проснулся , сочная зелень , небольшой муравейничек , ягоды земляники , мелькнули в траве.

Ответы и объяснения 1

СЛЕДИ: ЕСЛИ ЕСТЬ НАРЕЧИЕ или ДЕЕПРИЧАСТИЕ, то это всегда ПРИМЫКАНИЕ, т.к. в них нет никогда НИКАКОГО окончания, чтобы связывать слова друг с другом. ПРИМЫКАНИЕ — это просто приставление слов друг к другу рядом.

Вековые дубы (согласование, главное слово — ДУБЫ, тип словосочетания — сущ.+прилаг., средство связи — окончание прилаг), настойчиво повторять (примыкание, ПОВТОРЯТЬ, глаг.+наречие) , искоса поглядывая(примыкание, ПОГЛЯДЫВАЯ, деепричастие+наречие), капельки росы(управление, КАПЕЛЬКИ, сущ.+сущ. в Род.падеже, средство связи — окончание зависимого слова РОСЫ), выпорхнула из клетки(управление, ВЫПОРХНУЛА, глагол+сущ.в Род.п. с предлогом, средства связи — предлог и окончание в завис. слове КЛЕТКИ), яркими красками( согласование, КРАСКАМИ, сущ.+прилаг., средство связи — окончание в слове ЯРКИМИ) , показался издалека(примыкание, ПОКАЗАЛСЯ, глагол+наречие), шел раскачиваясь(примыкание, ШЁЛ, глагол+дееприч.), подал снег (если пАдал — проверь!- то это предложение, а не словосочетание; если как у тебя -пОдал, то управление, ПОДАЛ, глагол+прилаг.) , солнечный луч (согласование, ЛУЧ, сущ.+прилаг., средство связи — окончание -ЫЙ), поздоровалась со мной (управление, ПОЗДОРОВАЛАСЬ, глагол+местоимение в Творит. падеже с предлогом, средства связи — предлог и окончание местоимения -ОЙ), прилетают до заката(управление, ПРИЛЕТАЮТ, глаг.+сущ.в Род.падеже с предлогом, средства связи — предлог и окончание завис. слова) , освещённое огнём(согласование, ОСВЕЩЁННОЕ, причастие+ сущ. в Творит. падеже, средство связи — окончание зависимого слова огнём -ЁМ), поравнялся со школой(управление, ПОРАВНЯЛСЯ, глагол+сущ.в Твор.пад. с предлогом, средства связи — предлог и окончание -ОЙ) , сердито хмуриться (примыкание, ХМУРИТЬСЯ, глагол+наречие), рано проснулся(примыкание, ПРОСНУЛСЯ, глаг.+наречие), сочная зелень(согласование,ЗЕЛЕНЬ, сущ.+прилаг., средство связи — окончание -АЯ), небольшой муравейничек(согласование, МУРАВЕЙНИЧЕК, сущ.+прилаг., средство связи — окончание завис. слова НЕБОЛЬШОЙ -ОЙ) , ягоды земляники(управление, ЯГОДЫ, сущ.+сущ. в Род.п., окончание завис. слова), мелькнули в траве(управление, МЕЛЬКНУЛИ, глагол+сущ. Предложн. п. с предлогом, средства связи — предлог и окончание -Е).

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;

- Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;

- Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;

- Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;

- Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;

- Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Русский язык.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Русский язык — один из восточнославянских языков, национальный язык русского народа.

Источник

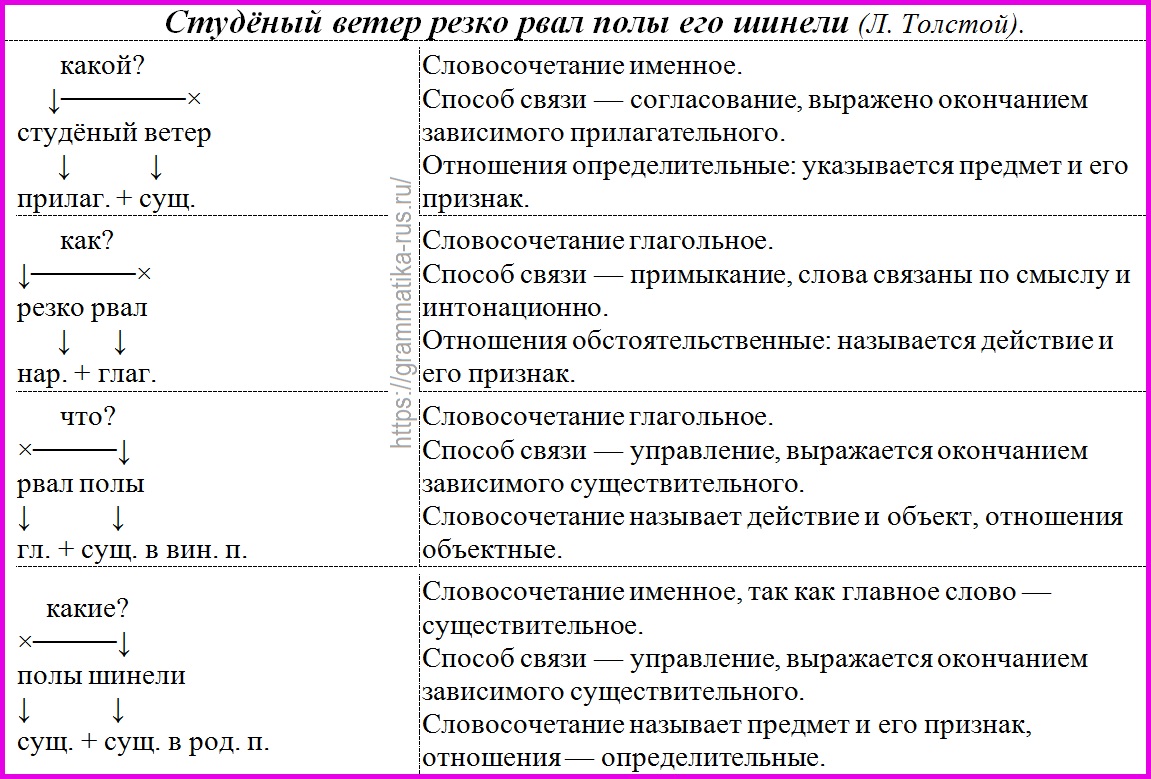

Разбор простого и сложного словосочетания

План синтаксического разбора словосочетания:

- Выделить словосочетание из предложения.

- Найти главное и зависимое слова, указать, какими частями речи они выражены, поставить вопрос от главного слова к зависимому.

- Определить тип словосочетания (глагольное, именное или наречное).

- Определить способ подчинительной связи (согласование, управление, примыкание) и указать, чем она выражена (окончанием зависимого слова, окончанием и предлогом, только по смыслу).

Вид связи можно определить по вопросу:

какой? чей? (кроме неизменяемых притяж. мест. его, ее, их) – согласование;

падежные вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чем? (в словосочетаниях могут встречаться различные предлоги, которые являются формальным признаком управления) – управление;

где? куда? когда? откуда? почему? зачем? как? — примыкание.

- Определить смысловые отношения между главным и зависимым словом (определительные, объектные, обстоятельственные).

Словосочетание — это сочетание двух (или более) самостоятельных слов, связанных между собой подчинительной связью по смыслу и грамматически: читать книгу, теплый день.

Словосочетания называют предметы, действия, признаки и т.д., но более точно, более конкретно, чем слова: читать — читать вслух, ручка — шариковая ручка, быстро — очень быстро.

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова.

Слово, которое называет предмет, признак, действие и т.д., называется главным.

Слово, которое поясняет, распространяет главное, называется зависимым.

От главного слова к зависимому можно задать вопрос.

Главное слово при разборе словосочетания принято отмечать крестиком.

Не являются словосочетаниями следующие сочетания слов:

1. Сочетание подлежащего и сказуемого, так как это предложение: Магазин закрыт; День жаркий; Поезд прибывает.

2. Ряд однородных членов предложения, так как они связаны сочинительной связью (т.е. равноправны): книги, газеты, журналы; лёгкий, но тёплый; то дождь, то снег.

3. Сочетание служебного слова со знаменательным, так как это словоформа: около дома (около — предлог), тоже пришёл (тоже — союз), словно во сне (словно — частица).

4. Составные формы слов: буду заниматься, более интересный, самый умный.

5. Фразеологические обороты, так как в них слова утрачивают своё лексическое значение, их можно заменить одним словом-синонимом: бить баклуши (= бездельничать), водить за нос (= обманывать).

Слова в словосочетании связаны по смыслу и грамматически:

Смысловая связь слов в словосочетании устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного слова к зависимому:

Грамматическая связь слов в словосочетании выражается с помощью окончания или окончания и предлога:

— ×——————↓ ×———————↓

рабочее (какое?) место, рассказать (о чём?) о поездке.

Виды словосочетаний

А. В зависимости от того, какой частью речи выражено главное слово, словосочетания делятся на три группы:

- Именными словосочетаниями называются такие, в которых главное слово выражено:

существительным : майский день, разбитая ваза, седьмой дом, наш двор, капли дождя, желание понять, езда верхом;

прилагательным : полезный детям, интересный для меня, абсолютно неизвестный, способный простить;

числительным : три товарища, пятеро из нас;

местоимением : что-нибудь важное, что-то невероятное, некоторые из них.

- Глагольными называются словосочетания, в которых главное слово выражено

глаголом : выйти на улицу, говорить правду, умножить на пять, громко смеяться, идти подпрыгивая;

причастием : сообщивший родным, подъехавший к пристани, беседующий с друзьями, громкоговорящий;

деепричастием : читая газету, остерегаясь простуды, прося помощи, предложив вернуться.

- Наречными называются словосочетания, в которых главное слово выражено

наречием: весьма удачно, по-прежнему интересно, налево от дома, незадолго до рассвета, где-нибудь во дворе.

Б. По характеру смысловых отношений выделяются три группы словосочетаний (по аналогии с второстепенными членами предложения):

- Определительные словосочетания обозначают предмет и его признак:глубокая река, весёлое настроение, лесные цветы.

- Объектные словосочетания указывают на действие и предмет, на который оно переходит: подметать пол, написавший записку, копая колодец, положить на стол, чтение книги.

- Обстоятельственные словосочетания указывают на действие и его признак: хорошо выспаться, говорить тихо, высоко подпрыгнуть.

В. По количеству компонентов выделяются две группы словосочетаний:

- Простые словосочетания состоят из двух знаменательных слов: заниматься спортом, новый ученик, рассматривать фотографии.

- Сложные словосочетания состоят из трёх и более знаменательных слов и образуются в результате распространения слова целым словосочетанием или распространением словосочетания другим словом: выполнение домашнего задания (слово выполнение распространено словосочетанием домашнее задание), новый ежемесячный журнал (словосочетание ежемесячный журнал распространено словом новый); читать книгу — читать интересную книгу — читать очень интересную книгу — долго читать очень интересную книгу.

Г. По степени спаянности компонентов:

- Синтаксически свободные словосочетания— результат свободного объединения двух самостоятельных слов, каждое из которых обладает полноценным лексическим значением. В таких словосочетаниях главное слово является главным и грамматически, и по смыслу, а зависимое уточняет значение главного в том или ином отношении. Каждый из компонентов свободного словосочетания в предложении является отдельным членом предложения. Свободные словосочетания легко разлагаются на составные части: контрольная работа, задачник по математике, работать круглосуточно.

- Синтаксически несвободные (цельные) словосочетания— это соединение слов, в котором грамматически зависимое слово является главным по смыслу, а грамматически главное слово является недостаточным с точки зрения семантики (информации). Синтаксически несвободные словосочетания не разлагаются на составные части. В предложении синтаксически цельные словосочетания являются одним членом предложения: два дома, несколько студентов, мало времени.

Модели несвободных (цельных) словосочетаний:

- Количественно-именные словосочетания. В них главное слово обозначает количество (число, объём, размер), но не имеет предметного значения, а зависимое — слово с предметным значением в родительном падеже: три карандаша, двое ребят, столько людей, много машин, множество книг.

- Словосочетания со значением избирательности.

В них главное слово — местоимение или числительное, зависимое — существительное или местоимение в родительном падеже с предлогом «из»:один из нас, каждый из присутствующих, некоторые из учеников, кто-то из ребят. - Словосочетания с метафорическим значением. Главное слово употреблено в переносном значении и называет то, на что похож предмет, зависимое слово — прямое название предмета:серп месяца, шапка кудрей, зеркало реки, пламень уст (С. Есенин), листьев медь (С. Есенин), костёр рябины (С. Есенин).

- Словосочетания со значением неопределённости. Главное слово — неопределённое местоимение, зависимое — согласуемое прилагательное, причастие: что-то неприятное, кто-то незнакомый, некто сидящий.

- Словосочетания со значением совместности. Такие словосочетания называют равноправных участников совместного действия. Главное слово — существительное или местоимение в именительном падеже, зависимое — существительное в творительном падеже с предлогом «с»: брат с сестрой, Коля с товарищем, мы с приятелем. Словосочетания, построенные по такой модели, являются цельными только в роли подлежащего и только в том случае, если сказуемое стоит во множественном числе: мама с дочкой готовили обед; Николай с Денисом ходили в лес.Если подлежащее стоит в единственном числе, словосочетание является свободным:отец с сыном пошёл в зоопарк (подлежащее — отец, с сыном — дополнение).

- Контекстуально-цельные словосочетания. Цельность их возникает только в контексте предложения или сложного словосочетания:умный человек сумеет разобраться в этом;девушка с голубыми глазами, человек высокого роста.

- Словосочетания в составных сказуемых, включающие в себя вспомогательные глаголы, глаголы-связки или другие вспомогательные компоненты: Он начал рассказывать о приключениях в джунглях Амазонки; Мы хотим вам помочь; Она выглядела усталой.

Источник