Дробление. Способы дробления у разных животных и человека. Типы бластул.

ДРОБЛЕНИЕ яйца, начальный этап в эмбриональном (зародышевом) развитии многоклеточных животных. Заключается в быстро следующих друг за другом митотических делениях оплодотворённого яйца (зиготы) на всё более мелкие клетки – бластомеры. После каждого деления объём бластомеров уменьшается вдвое, число их умножается, но общий объём яйца в размерах не увеличивается. Способы дробления у организмов, относящихся к разным систематическим группам (классам, типам), существенно различаются и зависят от количества и характера распределения желтка в яйце (дробление полное и неполное, равномерное и неравномерное, радиальное, спиральное и т. д.). На завершающей стадии дробления – бластуляции – образуется бластула.

По способу дробления выделяют два основных типа яиц: полностью дробящиеся и дробящиеся частично. Полным дробление называется тогда, когда цитоплазма яйцеклетки полностью разделяется на бластомеры. Оно может быть равномерным — все образовавшиеся бластомеры имеют одинаковые размеры и форму (характерно для алецитальных и изолецитальных яйцеклеток) и неравномерным — образуются неравные по размерам бластомеры (свойственно телолецитальным яйцеклеткам с умеренным содержанием желтка). Мелкие бластомеры возникают у анимального полюса, крупные — в области вегетативного полюса зародыша.

Различные виды дробления: А — полное; Б — частичное; В — дискоидальное.

Частичное дробление — тип дробления, при котором цитоплазма яйцеклетки не полностью разделяется на бластомеры. Одним из видов частичного дробления является дискоидальное, при котором дроблению подвергается только лишенный желтка участок цитоплазмы у анимального полюса, где находится ядро. Участок цитоплазмы, подвергшийся дроблению, называетсязародышевым диском. Этот тип дробления характерен для резко телолецитальных яиц с большим количеством желтка (рептилии, птицы, рыбы).

Дробление у представителей разных групп животных имеет свои особенности, однако завершается оно образованием близкой по строению структуры — бластулы.

Дробление у человека, как и всех млекопитающих, полное, равномерное и асинхронное.

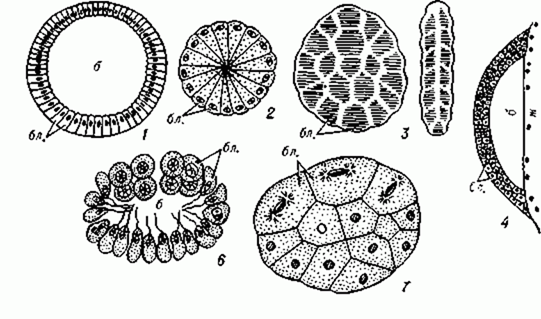

Типы бластул: 1 — целобластула; 2 — стерробластула; 3 — плакула (справа — вид сбоку); 4 — дискобластула; 5 — перибластула; 6 — стомобластула; 7 — морула; бл. — бластомеры; ж — желток; б — бластоцель.

14. Образование двух- и трёхслойного зародыша. Способы гаструляции. Первично- и вторичноротые животные. Способы образования мезодермы. Формирование целома. Первично- и вторичноцеломические животные. Закладка осевых органов.

Гаструляция — сложный процесс морфогенетических изменений, сопровождающийся размножением, ростом, направленным перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки (эктодерма, мезодерма и энтодерма) — источники зачатков тканей и органов. Второй после дробления этап онтогенеза. При гаструляции происходит перемещение клеточных масс с образованием из бластулы двухслойного или трёхслойного зародыша — гаструлы.

Типы гаструляции

Инвагинация или впячивание наблюдается в случае целобластулы. Это наиболее простой способ гаструляции, при котором вегетативная часть впячивается в бластоцель. Вначале появляется небольшое углубление в вегетативном полюсе бластулы. Затем клетки вегетативного полюса все больше и больше впячиваются в полость бластоцеля. В последующем эти клетки доходят до внутренней стороны анимального полюса. Первичная полость, бластоцель, при этом вытесняется и видна только с двух сторон гаструлы в местах изгиба клеток. Зародыш принимает куполообразную форму и становится двухслойным. Его стенка состоит из наружного листка – эктодермы и внутреннего – энтодермы. В результате гаструляции образуется новая полость – гастроцель или полость первичной кишки. Она сообщается с внешней средой с помощью кольцеобразного отверстия – бластопора или первичного рта. Края бластопора называются губами. Различают спинную, брюшную и две боковых губы бластопора.

По последующей судьбе бластопора всех животных разделяют на две большие группы: первично- и вторичноротых. К первичноротым относят животных, у которых бластопор остается постоянным или дефинитивным ртом у взрослой особи (черви, моллюски, членистоногие). У других животных (иглокожие, хордовые) бластопор или превращается в заднепроходное отверстие, или зарастает, а ротовое отверстие возникает заново на переднем конце тела зародыша. Таких животных называют вторичноротыми.

Иммиграция или вселение является наиболее примитивной формой гаструляции. При этом способе происходит перемещение отдельных клеток или группы клеток из бластодермы в бластоцель с образованием энтодермы. Если вселение клеток в бластоцель происходит лишь со стороны одного полюса бластулы, то такая иммиграция называется униполярной, а с различных участков бластулы – мультиполярной. Униполярная иммиграция свойственна некоторым гидроидным полипам, медузам и гидромедузам. В то время, как мультиполярная иммиграция является более редким явлением и наблюдается у некоторых гидромедуз. При иммиграции внутренний зародышевый листок – энтодерма может образовываться сразу в процессе проникновения клеток в полость бластоцеля. В других случаях клетки могут заполнять полость сплошной массой, а затем выстраиваться упорядоченно возле эктодермы и образовывать энтодерму. В последнем случае гастроцель появляется позднее.

Деляминация или расслаивание сводится к расщеплению стенки бластулы. Клетки, которые отделяются внутрь, образуют энтодерму, а наружные – эктодерму. Такой способ гаструляции наблюдается у многих беспозвоночных и высших позвоночных животных.

У некоторых животных в связи с увеличением количества желтка в яйцеклетке и уменьшением полости бластоцеля гаструляция только путем инвагинации становится невозможной. Тогда гаструляция происходит способом эпиболии или обрастания. Этот способ состоит в том, что мелкие анимальные клетки усиленно делятся и обрастают вокруг более крупных вегетативных. Мелкие клетки образуют эктодерму, а клетки вегетативного полюса формируют энтодерму. Такой способ гаструляции наблюдается у круглоротых и земноводных.

Способы образования мезодермы.

У первичноротых животных образование мезодермы осуществляется за счет нескольких крупных клеток, располагающихся во время гаструляции на границе между эктодермой и энтодермой по бокам бластопора. Происхождение этих клеток не выяснено, равно как и отношение их к какому-либо из зародышевых листков, поскольку они обособляются уже на стадии дробления. Дочерние клетки указанных клеток располагаются между эктодермой и энтодермой и формируют третий слой клеток — мезодерму. Поскольку исходные клетки, образующие мезодерму, в течение всего времени располагаются на заднем конце зародыша, то соответственно своей локализации они получили название телобластов, а сам способ образования мезодермы — телобластического. Вторичная полость тела зародыша, или целом, образуется клетками мезодермы вследствие их расслоения.

У вторичноротых, включая низших хордовых, мезодерма образуется из клеток энтодермы. При этом способе образования мезодермы клетки стенки первичной кишки, или энтодермы, интенсивно размножаясь, образуют по бокам первичной кишки мешковидные выпячивания в бластоцель. Эти выпячивания, врастая в бластоцель, располагаются между эктодермой и энтодермой. В дальнейшем энтодермальные выпячивания отшнуровываются от энтодермы, а целостность стенки первичной кишки и энтодермальных выростов восстанавливается путем размножения клеток.

Закладка осевых органов.

После обособления хорды и отшнуровывания мезодермальных мешков края энтодермы постепенно сближаются в спинной части зародыша и, смыкаясь, образуют замкнутую кишечную трубку. Вслед за гаструляцией у зародыша возникает комплекс осевых органов, характерный для представителей типа хордовых. Он состоит из хорды, по бокам которой располагаются скопления сегментированной мезодермы — сомиты.

Закладка осевых органов происходит на стадии нейрулы. Нервная трубка ланцетника в передней и задней частях зародыша некоторое время остается открытой. В дальнейшем на задней части тела зародыша эктодерма нарастает на бластопор и закрывает его так, что полость нервной трубки сообщается с кишечной полостью нервно-кишечным каналом, который быстро зарастает. Ротовое отверстие у зародыша ланцетника образуется вторично на переднем конце тела вследствие истончения и прорыва эктодермы.

Третий зародышевый листок, или мезодерма, зародыша ланцетника сегментирована на всем протяжении. Мезодермальные сегменты в дальнейшем разделяются на спинную часть — сомиты и брюшную часть — спланхнотомы. Сомиты остаются сегментированнымн, а спланхнотомы на каждой стороне тела утрачивают первичную сегментацию, сливаются и образуют, расщепляясь на два листка, правую и левую целомические полости.

Источник

Дробление. Типы дробления и их харатеристика.

Дробление — это ряд последовательных митотических делений клеток зародыша, в результате которого образуется бластула. Характерной особенностью данного периода является отсутствие роста бластомеров, более того к концу периода дробления объем зародыша несколько уменьшается. С каждым новым делением клетки становятся все мельче, однако ядра дробящихся клеток не изменяются благодаря происходящим процессам редупликации ДНК. Таким образом, к 5-7-му дроблению восстанавливается нормальное соотношение объемов ядра и цитоплазмы в бластомерах, которое нарушено в половых клетках.

Следует отметить, что способ дробления зависит от количества, плотности и характера распределения желтка в яйцеклетке. Классификация яйцеклеток по количеству желтка и по распределению его в цитоплазме представлена в таблице 9.

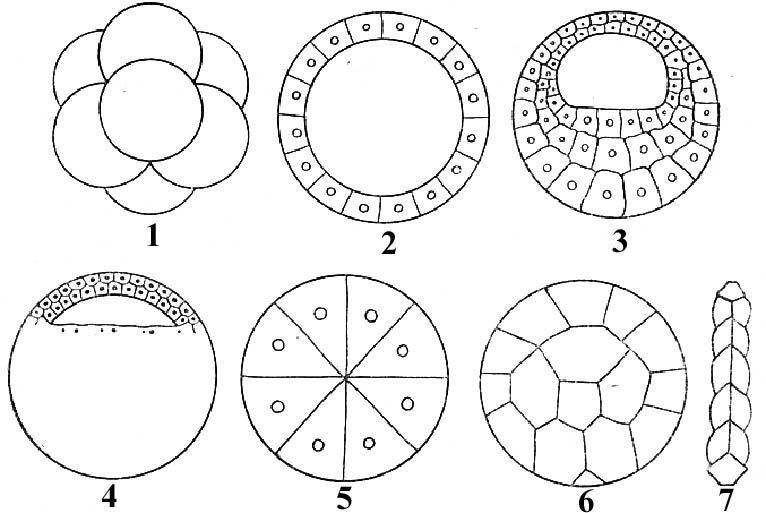

Выделяют следующие способы дробления:

1. Голобластическое (или полное) — яйцо делится полностью. Таким способом происходит дробление у а- или олиголецитальных клеток. Если образующиеся бластомеры по размерам одинаковы, то говорят о голобласти- ческом равномерном дроблении (напр. у ланцетника). Если же образующиеся бластомеры различаются по размерам, то такой тип голобластиче- ского дробления называют неравномерным (напр. у большинства, организмов, в т.ч. и у млекопитающих).

2. Меробластическое (или неполное). Такой способ дробления характерен для яиц с большим количеством желтка, вследствие чего делится не все яйцо, а только лишь свободная от желтка его часть. Различают:

— Поверхностное дробление. Этот тип дробления специфичен для центро- лецитальных яиц (напр. у насекомых). Следует напомнить, что у таких яиц свободной от желтка является цитоплазма, окружающая расположенное в центре ядро и ее периферический слой. После нескольких делений ядра, вновь образованные бластомеры выталкиваются на поверхность яйца. Так на поверхности яйца образуется слой клеток — бластодерма. -Дискоидальное дробление свойственно телолецитальным яйцам, у которых свободным от желтка является анимальный полюс, где и совершается дробление (напр. у акул, скатов, пресмыкающихся и птиц).

В результате дробления образуется бластула. По мере дробления бластомеры все более удаляются друг от друга, формируя заполненную жидкостью бластоцель, т.е. первичную полость зародыша. Слои клеток, составляющие стенку бластулы, называются бластодермой. Однослойную бластулу с большим бластоцелем называют типичной бластулой или це- лобластулой. Бластула без выраженного бластоцеля называется стерроб- ластулой.

При поверхностном дроблении образуется перибластула, имеющая своеобразное строение. У перибластулы бластоцель заполнен преимущественно желтком, а не только жидкостью. Бластодерма состоит из одного слоя клеток.

Дискоидальное дробление приводит к образованию дискобластулы. У дискобластулы бластоцель имеет вид сплющенной щели, находящейся под зародышевым диском.

Отличительной особенностью амфибластулы является наличие резко различающихся по внешнему виду и выполняемым функциям бластомеров вегетативного и анимального полюсов.

1 – морула (стадия, предшествующая бластуле)

2 – целобластула – ланцетник

3 – амфибластула – амфибии

4 – дискобластула – птицы, хрящевые и костные рыбы, пресмыкающиеся, низшие млекопитающие

5 – стерробластула (полость отсутствует) – губки, кишечнополостные, моллюски, черви, членистоногие

6 – перибластула (центр занят неразделившимся желтком) – членистоногие

Внизу бластоциста – млекопитающие (в том числе человек)

Дата добавления: 2019-09-13 ; просмотров: 2252 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

30. Дробление. Типы дробления. Типы бластул.

Дробление — ряд последовательных митотических делений зиготы, в результате которых она подразделяется на все более мелкие клетки – бластомеры.Дробление может быть полным (голобластическим) или неполным (меробластическим), равномерным (бластомеры более-менее одинаковы по величине) и неравномерным (бластомеры не одинаковы по величине, выделяются две — три размерные группы, обычно называемые макро- и микромерами), наконец по характеру симметрии различают радиальное, спиральное, различные варианты билатеризованных и анархическое дробление. В каждом из этих типов выделяют ряд вариантов.

Радиальное: Ось яйца является осью радиальной симметрии. Типично для ланцетника, осетровых, амфибий, иглокожих, круглоротых.

Спиральное: В анафазе бластомеры разворачиваются. Отличается лево-правой дисимметрией (энантиоморфизм) уже на стадии четырёх (иногда двух) бластомеров. Типично для некоторых моллюсков, кольчатых и ресничных червей.

Билатеральное: Имеется 1 плоскость симметрии. Типично для аскариды.

Анархическое: Бластомеры слабо связаны между собой, сначала образуют цепочки. Типично для кишечнополостных.

1) целобластулу – однослойный пузырек с большим бластоцелем

2) амфибластулу – состоящую из мелких (микромеров) и крупных (макромеров) бластомеров

3)дискобластулу, напомин. формой диск, расположенный вокруг анимального полюса и отделенный от желтка бластоцелем в виде щели

4) перибластулу, однослойная бластодерма которой окружает желток, плотно прилегая к его поверхности, бластоцель отсутствует.

31. Гаструляция. Способы гаструляции.

Гаструляция – процесс образования зародышевых листков. Сначала энто- и эктодермы (ранняя гаструляция), затем мезодермы (поздняя).

Биологические механизмы, сопровождающие гаструляцию:

1. Деление клеток

2. Избирательная активность генов бластомеров вследствие ооплазматической сегрегации (возникновение локальных различий в свойствах цитоплазмы яйцеклеток) и эмбриональной индукции (специфические влияния соседних клеток). Результат избирательной активности – дифференцировка клеток.

3. Перемещение клеток

4. Гибель части клеток

5. Избирательная адгезивность (способность устанавливать межклеточные контакты с клетками своего типа).

Способы ранее гаструляции:

1. Инвагинация. хар-на для целобластулы ланцетника. При этом бластодерма на вегетативном полюсе бластулы впячивается внутрь и дает начало энтодерме. Наружные клетки становятся эктодермой. Образуется гаструла.

2. Эпиболия (для амфибластулы амфибий). Микромеры анимального полюса делятся быстрее наполненных желтком макромеров вегетативного полюса. Поэтому наплывают на них, образуя наружный листок эктодермы

3. Деляминация (расслоение) (для дискобластулы птиц). Клетки бластодермы делятся параллельно поверхности желтка и расслаиваются на 2 слоя: наружный – эктодерма, внутренний (лежит на желтке) – энтодерма.

4. Иммиграция (перемещение) (для бластулы кишечнополостных) При этом некоторые клетки бластодермы мигрируют внутрь и дают начало энтодерме, оставшиеся снаружи клетки – эктодерма.

Источник