- Управление в Древней Греции

- Управленческие идеи в эпоху Древней Греции

- Памятники истории управленческой мысли Древней Греции

- Готовые работы на аналогичную тему

- Органы управления Древней Греции

- Древняя Греция и особенности ее политического устройства

- Готовые работы на аналогичную тему

- Особенности управления в Древней Греции

- Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. 10 класс

- § 5. Древняя Греция

- 1. У истоков древнегреческой цивилизации

- Особенности управления и развития управленческой мысли в Древней Греции

Управление в Древней Греции

Вы будете перенаправлены на Автор24

Управленческие идеи в эпоху Древней Греции

Первые государства на территории материковой Греции начали формироваться в 16-13 веках до нашей эры. Войны и вторжения, происходившие на территориях островных государств (например, в Микенах, Тиринфе, Афинах и Пилосе) требовали со стороны правителей проявления инициативы в создании эффективной системы управления хозяйственной деятельностью.

В силу того. что у Греции было особое геополитическое расположение, государство развивалось в качестве морской цивилизации, решая тем самым многие экономические проблемы и политические вопросы. Наличие мощного торгового и военного флота стало преимуществом перед остальными государствами. Афинский законодатель Солон провел ряд реформ в области экономики и политики. Реформы были направлены на усиление позиций средних и мелких земельных собственников, ремесленников. И собственники, и ремесленники в то время являлись социальной опорой полиса, и реформы оказались актуальными и востребованными. Преобразования способствовали изменению статуса Афин: территории прославилась и стала крупнейшим торговым центром Средиземноморья. Во многом благодаря реформам Солона в Афинах сформировалась демократия. Граждане имели право принимать участие в решении политических вопросов, управлении государством. Помимо прав за гражданами закреплялись и обязанности: выплаты на строительство кораблей, культовых и оборонительных сооружений, выполнение воинской повинности. У истоков афинской демократии стоят Перикл и Клисфен.

Преобразования Солона сыграли важную роль в формировании основ менеджмента. В Древней Греции одной из первых начинается становление современной европейской цивилизации, формируется рыночная экономика, высокая культура демократического управления. Личность свободно развивается и имеет возможности для самовыражения, участие в государственном управлении. Мелкие собственники — основной хозяйствующий элемент греческого общества. Экономическая независимость небольшой семьи должна были вылиться в демократизацию общественной системы. Администрация полиса формировалась с помощью выборов, при этом важное значение придавалось личностным характеристикам кандидатов. Например, считалось, что человек обладающий определенными чертами характера, способный к ведению собственного дела, может лучше других управлять и распределять обязанности.

Памятники истории управленческой мысли Древней Греции

Некоторые прославленные авторы в своих трудах выдвигали ряд идей и предположений, касающихся менеджмента. В то время само это понятие еще не существовало, однако мысли касательно принципов управления уже зарождались в головах философов.

Готовые работы на аналогичную тему

Например, Платон в работах «Законы», «Государство» и «Критий» остановился на нескольких предположениях:

- между людьми существует естественные отличия, касающиеся способностей и характера. Это неизбежно приводит к разделению труда. Обязанности управленцев сводятся к распределению трудовых обязанностей в соответствии со способностями граждан;

- закон выше людей и частных интересов. Идеальное государство строится на принципах справедливости. Принцип побуждает государство к процветанию, а если действовать в интересах отдельных лиц, то это приведет к неминуемому упадку и падению государства;

- регулирование ремесла подчиняется жестким законам. Платон допускал существование мелкой, локальной торговли, но свободнорожденные землевладельцы не обязаны ею заниматься. Крупная торговля с целью получать единоличную прибыль и наживу не поощряется, а напротив — жестко осуждается.

Ксенофонт в работах «Домострой», «Лакедемонская полития» утверждал, что идеальный механизм управления сводится не к прямому контролю и принуждению, а к непосредственным социальным связям между руководителем и подданными. Основа подчинения — не страх, а чувство уважения, добровольное признание выдающихся качеств правителя. Конечно, сегодня данная идея кажется вполне логичной и понятной, но во времена древней Греции многие принципы управления выстраивались на основании запугивания подчиненных. Сложные, практически непосильные для обычного человека физические нагрузки выполнялись из страха перед более страшными испытаниями и наказаниями. Поэтому идеи Ксенофонта были восприняты как инновационные и ранее не выдвигаемые никем другим из мыслителей.

Аристотеля прославили работы «Политика», «Афинская полития», «Никомахова этика» и многие другие труды, где также отражались некоторые идеи менеджмента и управления. Аристотель обозначил значимость специализации труда и пришел к выводу о том, что работе выполняется наилучшим образом, если деятельность поделена на равные части. Работник может сосредоточиться на одной задаче, погрузиться в смысл. Исполнение задачи приводит работника к следующему этапу исполнения обязательств.

Аристотель обращался к вопросам централизации и делегирования полномочий. Руководители находят ответственных за исполнение определенных видов работ, тем самым упрощая работу и концентрируясь на иных задачах. Личность становится центральной категорией в идеях Аристотеля. Помимо этого, мыслитель погрузился в рассмотрение ответственности государства перед гражданами. Профессиональный менеджмент противопоставляется предпринимательству, а смысл профессионального менеджмента сводится к искусству управления домашним хозяйством.

Таким образом, в Древней Греции впервые возникли зачатки менеджмента, причем многие идеи и размышления древнегреческих философов легли в основу современных наработок и гипотез в сфере науки управления.

Перед греческими мыслителями стояла задача проследить выстраивание взаимоотношений между работниками и владельцами, производственными процессами и результатами работы. Несмотря на явные несовершенства, в обществе просматриваются управленческие основания, которые вышли за рамки социума и повлияли на политические события и нормы.

Источник

Органы управления Древней Греции

Вы будете перенаправлены на Автор24

Древняя Греция и особенности ее политического устройства

Древняя Греция – это греческая цивилизация античного периода, расположенная в юго-восточной части Европы и пережившая наивысший расцвет в период с V по IV век до нашей эры.

Древняя Греция не является единым государством, данный термин применяется в истории для обозначения совокупности городов-государств, населенных дорийцами, йонийцами, эолийцами и прочими.

Термины Древняя Греция относится к местам расселения древних греков в тот период, когда осуществлялась греческая колонизация, начавшаяся в конце III века до нашей эры и закончившееся в первом веке до нашей эры после захвата Древней Греции Римской империей.

Отсутствие единой государственности привело к отсутствию единых органов управления Древней Грецией.

Рассвет Древней Греции приходится на полисный период, для которого характерно формирование демократических или аристократических форм государственности, достижение высших культурных и научных ценностей в данной цивилизации.

На территории Древней Греции формировались полисы-государства, самостоятельно строившие системы собственного управления.

Внутренняя организация греческих полисов относилась к закрытому типу, в границы которого не включались как рабы, так и все чужаки, представляющие другие государства и выходцы из других греческих полисов.

По отношению к собственным гражданам греческий полис являлся определенным микромиром политического характера, наделенным своими формами политического устройства, обычаями, традициями и прочим.

Греческий полис выступил заменой земельных общинных коллективов после их распада. Внутреннее устройство и система управления греческими полисами-государствами отличалась существенными разнообразием за счет наличия значимых различий экономической жизни, остроты политической борьбы и особенностей исторического развития. Для древнегреческого мира характерными являлись различные формы республиканского управления в виде аристократии, демократии, олигархии, плутократии и прочего.

Готовые работы на аналогичную тему

Особенности управления в Древней Греции

Развитие политической жизни в городах-государствах Древней Греции шло по пути демократизации, сопровождавшейся обострением борьбы аристократии, находящейся у власти и стремившейся сохранить прежние порядки, и населением, сознающим свое единство в качестве граждан. Установлению демократического порядка управления греческими городами-государствами зачастую предшествовала узурпация власти со стороны единоличных правителей-ветеранов, являющихся представителями аристократии, но стремящимися к изменению сложившейся порядка для обеспечения защиты интересов различных слоев населения города-государства. Формирование таких режимов управления обеспечило укрепление института частной собственности и ликвидировало привилегии для аристократов, а также обеспечило утверждение демократии в качестве государственного строя.

Особо ярко система государственного управления раскрывается в одном из двух наиболее могущественных государств полисов – в Афинах.

Существенное значение в системе государственного управления здесь приобретают должностные лица. Должности замещаются гражданами на основе таких принципов как принципы:

- выборности,

- срочности,

- подотчетности,

- возмездности,

- коллегиальности.

Выборы для замещения должностей в системе государственного управления проводились на ежегодной основе одним из двух способов: либо посредством открытого голосования народного собрания, либо посредством жребия. Вступление в должность требовало проведения проверки докамасии, в ходе которой давалась оценка права гражданина на замещение должности, его политической благонадежности и личных качеств.

Все должности в Древней Греции подлежали оплате, за исключением стратегов.

Должностные лица должны были предоставлять отчеты относительно своих действий на занимаемых постах.

Многие должности в системе Древней Греции носили коллегиальный характер.

В качестве главных должностных лиц на территории Древней Греции выступали архонты и стратеги.

Стратеги образовывали собой коллегию, включающую 10 членов, избираемых в ходе народного собрания из числа обеспеченных недвижимостью и женатых граждан. Состав полномочий стратегов включал:

- во-первых, распоряжение средствами, предназначенными для финансирования армейских и флотских нужд;

- во-вторых, организация сбора военных налогов чрезвычайного назначения;

- в-третьих, организация руководства доставкой продуктов питания;

- в-четвертых, принятие капитуляции противника, заключение перемирия;

- в-пятых, ведение следствия и председательство в судах;

- в-шестых, осуществление внеочередного созыва заседания совета пятисот, народного собрания;

- в-седьмых, принятие решений по поводу осуществления неотложных мер государственного управления.

В военное время в составе стратегов выбирался автократор, на которого возлагалась командование армией и вся власть в государстве.

Должности архонтов замещались посредством жребия из числа кандидатов, которые предлагались территориальными филами. Как правило, архонты не формировали единых коллегий, исключение составляли вопросы остракизма и проверки должностных лиц. Архонты ведали делами суда по вопросам наследования и семейного дела, управляли религиозным культом, рассматривали уголовные преступления, ведали делами иностранцев и в целом управляли правосудием в греческих судах.

Делами осуществления управления государственным имуществом, казной, порядком, нравственностью населения, торговлей, обучением молодежи, военной подготовкой ведали специальные должностные лица, численность которых достигала 700 человек.

Противоположностью такой организации государственного управления выступала Спарта, в которой сложилась аристократическая форма военно-лагерного государства. Власть в этом случае выступала в качестве тормоза развития института частной собственности и сосредотачивалась на попытках сохранения равенство между гражданами.

Источник

Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. 10 класс

§ 5. Древняя Греция

1. У истоков древнегреческой цивилизации

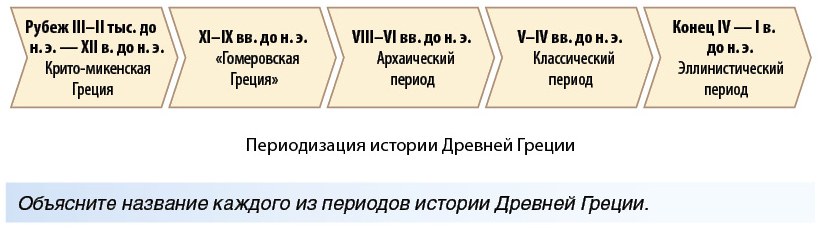

У истоков древнегреческой цивилизации. Античность (от лат. antiquus — древний) — история и культура древнегреческой и древнеримской цивилизации, которая стала основой развития цивилизации Европы. Период Античности начался в VIII в. до н. э. с формирования греческих полисов, а закончился в V в. н. э. падением Западной Римской империи.

Первые государственные образования возникли на острове Крит и на юге материковой части Греции. По своей политической и социальной структуре они были похожи на деспотии цивилизаций Востока.

На острове Крит на рубеже III–II тысячелетий до н. э. начала развиваться самостоятельная цивилизация. Ее центром стал город Кносс. Согласно греческим мифам Кноссом правил могущественный царь Минос, сумевший установить контроль над Эгейским морем и его архипелагом. Критяне наладили торговые связи с Египтом, Финикией, Сицилией. Критские поселения появились на островах Эгейского моря и в Малой Азии.

В середине XV в. до н. э. произошла катастрофа — мощное извержение вулкана на о. Фера (Санторин) вызвало землетрясение, цунами и выброс пепла, обрушившиеся на Крит. Поселения пришли в упадок или были вовсе разрушены. Около 1450 г. до н. э. остров захватили и разграбили вторгшиеся с материка греки-ахейцы. Развитая цивилизация погибла, Крит превратился в окраину греческого мира.

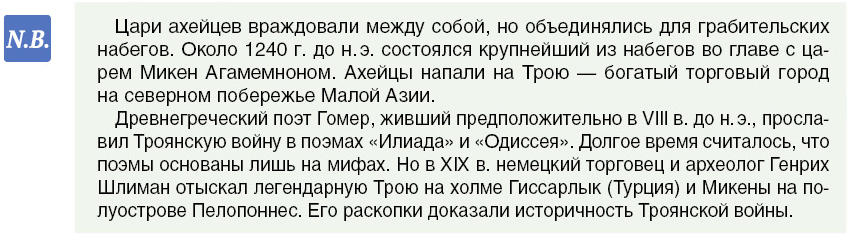

Центрами государств ахейцев также были дворцы, но с мощными укреплениями. Одним из сильнейших у греков-ахейцев был город Микены на полуострове Пелопоннес. Отсюда и название цивилизации — микенская.

Политическое управление Микен также походило на восточную деспотию. В центре Микен находился хорошо укрепленный дворец-акрополь, возвышавшийся над поселением. Он был центром управления и власти, одновременно там шла хозяйственная деятельность, которую организовывал правитель. О богатстве правителей Микен свидетельствуют их захоронения: на лицо усопшего укладывали золотую маску, повторявшую его черты, в могилу клали большое количество предметов роскоши, в том числе из золота.

В конце XIII — начале XII в. до н. э. с севера Балкан пришли новые завоеватели — греки-дорийцы, микенская цивилизация погибла. У дорийцев в то время еще не было государственности. Они не имели письменности, поэтому период с XI по IX в. до н. э. называют «темным» в истории Греции, так как не существует письменных источников для его изучения.

Источник

Особенности управления и развития управленческой мысли в Древней Греции

ГРЕЦИЯ. С самого начала своего развития европейская цивилизация показала ряд отличительных черт в управлении экономической и общественной жизнью общества. С точки зрения нашего курса древний период европейской культуры интересен не только как наше прошлое, но и как становление многих существующих сегодня принципов, методов и традиций в области менеджмента.

В древней Греции две с половиной тысячи лет тому назад начинается становление современной европейской цивилизации с рыночной экономикой, высокой культурой демократического управления и свободном развитии личности. Основным хозяйствующим элементом греческого общества был мелкий собственник.

Для древней Греции характерна децентрализация общества и экономики. Она проявлялась, в первую очередь, в множестве самих греческих государств-полисов, которых на небольшом полуострове и прилегающих островах было более 200.

Греческие полисы отличались друг от друга по ряду факторов, Наибольшими крайностями из которых являлись демократическая и олигархическая формы организации, получившие классическое отражение, соответственно, в Афинах и Спарте. И в том и в другом полисе налицо довольно большое количество негражданского населения, стоявшего в различных степенях зависимости от полисного гражданского коллектива, но в каждом из них утвердились свои системы эксплуатации рабов.

В VIII—VII вв. до н. э. в Афинах сложилось демократическое государство. В 621 г. до н.э. в Афинах была впервые произведена запись действующих законов. Кодификацию можно рассматривать как серьезную уступку эвпатридов демосу, чрезвычайно страдавшему от произвола архонтов, судивших по неписаному обычному праву. Дальнейшее изменение механизма управления афинским обществом связывается с именем Солона, которого античная историография рисует идеальным законодателем, стоявшего над классами и сословиями и имевшего целью их примирение.

Опираясь на народное собрание Солон провел ряд экономических и политических реформ. наиболее важной экономической реформой была отмена долгов, освободившая массу рабов-должников и облегчившая положение крестьянства. Запрещалась гарантия долга личностью должника и продажа его в рабство за долги. Далее Солон ввел закон о свободе завещаний, утверждавший частную собственность и разрешавший дробить родовые владения, в то время как раньше земля наследовалась родом и не подлежала отчуждению. В результате реформ Солона в Аттике появляется слой мелких и средних свободных земельных собственников — неотъемлемая часть всякого города-государства античности, его социальная основа.

Среди проведенных Солоном экономических мероприятий, следует отметить закон, запрещавший вывоз хлеба из аттики и поощрявший вывоз оливкового масла. На языке сегодняшнего времени это означает интенсификацию ведения хозяйства, более рациональное использование ресурсов. Поощряя разведение интенсивных культур — оливы, винограда и др. — Солон издал законы, регулирующие посадку деревьев, ирригацию, правила о совместном пользовании колодцами, ранее принадлежавшими отдельным родам или семьям, и т.д. Разведение интенсивных культур было доступно не только крупным землевладельцам, но и средним слоям демоса, в интересах которых и проводились эти законы. Мероприятия Солона способствовали превращению Аттики из страны хлебопашества в страну, в экономике которой главное место занимали высокоинтенсивные садово-огородные культуры, дававшие значительную товарную продукцию.

В целях поощрения и развития торговли и ремесленного производства Солон ввел закон, по которому сын мог отказать престарелому отцу в помощи, если тот не обучил его ремеслу. При Солоне в Афинах была проведена унификация единиц мер и веса.

Таким образом, в отличие от Востока здесь главным сектором был мелкий частный. Экономическая независимость небольшой семьи, отдельной полноправной личности, то есть Демократизация экономической жизни и наличие широкого слоя граждан — собственников (в соответствии с нынешней терминологией — среднего класса) должны были неизбежно вылиться в демократизацию всей общественной системы. Администрация полиса формировалась исключительно с помощью выборов при участии всех граждан.

Для создания реальной возможности участия в государственных учреждениях и преодоления равнодушия к государственным делам Перикл ввел плату за отправление обязанностей присяжного в судах, в заседаниях. В 451 г. Перикл возобновил старый закон, ограничивавший право гражданства условием обязательного происхождения от обоих родителей афинских граждан. Закон гласил: “афинянами могут быть только люди, происходящие от обоих афинян”. Закон вызвал массу недоразумений и судебных процессов и всякого рода обманов и мошенничеств. Около 5 тысяч человек, уличенных в обмане, было продано в рабство. Полноправных же граждан оказалось всего-навсего немного больше 14 тысяч. (Аристотель упоминает цифру 20 тысяч, определяя количество афинских граждан-чиновников, которые содержались во многом благодаря взносам членов морского союза. Афинская демократия всегда оставалась демократией меньшинства. Периклу приписывается еще введение театральных денег, выдававшихся гражданам на покупку марки или билета на театральные представления, что являлось естественным продолжением и развитием оплат и за несение государственных обязанностей, в особенности за военную службу, установившихся во время греко-персидских войн. Состоятельная часть граждан несла всевозможные общественные повинности в виде оснащения военных судов, устройства зрелищ, оплаты хоров и отправления государственных должностей, связанных с большими тратами. Если сопоставить численность граждан с количеством должностей в Афинах, то можно предположить, что практически все граждане-горожане и значительная часть сельских жителей участвовали в непосредственном управлении государством. Интересно и другое сопоставление: 14 тысяч граждан и 230 тысяч жителей Афин.

Власти греческих городов-государств, как правило, вмешивались в местную экономическую жизнь, особенно заботясь о бесперебойном снабжении рынка хлебом. Велась борьба со спекуляцией. за порядком и торговлей на рынках в Афинах наблюдали специально избранные надзиратели, за внешней торговлей — избранные для этой цели попечители торгового порта.

Наиболее типичной формой организации хозяйственной деятельности в ремесле и в обрабатывающей промышленности был эргастерий. Для Аттики и Афин периода “пятидесятилетия” было характерно сосуществование рабского и свободного труда в ремесле. Мастерские ремесленников, работавших лично или с помощью одного-двух рабов, были мелкими предприятиями, существовавшими при наличии больших и даже очень больших мастерских — своего рода рабских мануфактур древности.

Но в целом при Перикле чисто искусственными мерами поддерживался свободный труд и устанавливалась норма применения рабского труда: число рабов, работавших на крупных общественных постройках, было сокращено приблизительно до четверти общего числа работников.

Доходность эргастериев была очень велика: стоимость квалифицированного раба в V—1У вв. до н.э. полностью окупалась за 2-3 года его работы в ремесленной мастерской. Из этого следует, что доход рабских мастерских был весьма значителен, с излишком покрывал как стоимость рабочей силы, так и все расходы, связанные с организацией эргастерия. Эргастерий приносили не меньший доход, чем “морская торговля”, т. е. самая прибыльная статья античной коммерции.

Греческая история помогает понять многие теоретические положения и практику управления межгосударственными экономическими отношениями. Согласно теории развития национального хозяйства оно на определенном этапе своего развития достигает оптимального состояния. Говоря языком менеджмента, оптимальное состояние — это состояние наибольшей эффективности деятельности национального хозяйства. Оптимальное состояние — это состояние равновесия и стабильности (относительной). Национальное хозяйство в своем оптимальном состоянии обладает исключительно мощной энергетикой, то есть способностью преобразовывать внешнюю среду, которой для нее является вся жизнь данного государства и окружающие ее другие национальные хозяйства. Это преобразующее действие проявляется через экспансию. Последняя может выступать в различных формах.

Греческая преобразующая сила в одном случае реализовывалась как греческая мирная колонизация. Среди ее причин следует отметить возникновение относительного перенаселения вследствие недостаточного развития производительных сил, стремление торговцев закрепиться на путях в иноземные страны и обосноваться там, а также политическая борьба в метрополиях, часто сопровождавшаяся диким террором. Греческая колонизация распространялась на различные территории региона Средиземного и Черного морей.

Колонии достаточно быстро становились самостоятельным полисом. Хотя колонии и метрополии обычно не образовывали союзов и не имели общего гражданства, но прибывшие в колонию жители метрополии становились ее гражданами, а вернувшиеся к старому очагу колонисты без труда восстанавливали свое гражданство. В колонизации приняли участие различные области, районы и города Эллады: и более отсталые, и более развитые. В соответствии с этим и в колониальной экспансии преобладал либо аграрный, либо торгово-ремесленный аспект. Взаимоотношения греческих колонистов и местного варварского населения складывались различно. Но они всегда оказывали влияние друг на друга. Эллинское воздействие, несомненно, ускорило ход экономического, социального и культурного развития варваров.

Значительно и влияние колонизации на метрополию. Из периферийных районов идут в Грецию золото, серебро, олово, продукты питания (рыба, хлеб), рабы. Значение последнего вида товаров все более возрастает. Это ускорило социальные процессы, протекавшие в городах балканской, островной, малоазиатской Греции, повлияло и на политическую борьбу.

Меру воздействия оптимального состояния экономики на окружающий мир очень легко проиллюстрировать и на примере делосской симахии или афинской архэ — морского союза греческих государств (5 век до христианской эпохи). В состав союза входило около двухсот неодинаковой величины и значения государств. Число жителей всей территории, подвластной Афинам, доходило до 10—15 миллионов, что в 45-60 раз превышало население собственно Афинского государства. Право распоряжаться этими, а также поступавшими за счет взимания торговых пошлин значительными суммами позволили Афинам стать и экономическим лидером в регионе.

Определенные экономические выгоды от пребывания в морском союзе извлекали и союзники Афин. Он помогал греческим государствам преодолевать возникшее в условиях развития товарного производства затруднения, связанные с узостью местного полисного рынка и неизбежными при множестве государств столь же множественными границами и таможенными пошлинами. При помощи морского союза частично преодолевалась экономическая ограниченность полиса. Разбушевавшаяся стихия и пираты всегда угрожали купцам и мореходам. Морской союз решал и эту проблему, так как фактически захватил в свои руки контроль за торговлей в бассейне Эгейского моря и через проливы, усилил торговые связи с полисами Причерноморья. Все греческие полисы получили возможность пользоваться торговым флотом афинян и могли беспрепятственно торговать в зоне влияния союза.

Еще одним важным периодом воздействия на внешний мир, включая массовую эмиграцию греков, массовую колонизацию, является создание мировой державы Александром Македонским. Сегодня многими историками эллинизм рассматривается как греческий дар временно присоединенному миру. На развалинах державы Александра Македонского возникли государства, которые принято называть эллинистическими государствами. В истории средиземноморских народов эллинистические государства представляют прогрессивный этап общественного развития. В отношении политического строя эллинистические общества представляют соединение черт классического полиса с древневосточной монархией. Управление в эллинистических царствах по сравнению с полисом построено на началах большего централизма.

Политические деятели, философы и другие идеологи греческого общества искали выход из социального и политического тупика, в котором оказались греческие рабовладельческие классические полисы. Предлагались для этого различные пути: Платон и Аристотель занимались теоретической разработкой наилучшего общественного и государственного устройства, но как ни различны были их построения, однако выйти за рамки представлений о государстве как полисе они не смогли.

Сократ обнаружил, что управленческие способности могут переноситься с общественных на частные дела. В своем раннем исследовании об универсализации менеджмента, Сократ заметил, что менеджмент в частных делах отличается от общественных только величиной; оба случая имеют дело с управлением людьми и если кто-нибудь не мог управлять своими частными делами, он определенно не может управлять общественными. Однако, греки, возможно, слишком отступали от правил всеобщности Сократа. Военные и муниципальные лидеры регулярно менялись, создавая хаос в правительственных делах и создавая проблемы во время угроз со стороны лучше организованных, более профессиональных армий Спарты и Македонии.

В своей работе “Политика” Аристотель писал “Тот, кто никогда не учился подчинению, не может руководить”. В его дискуссии об управлении домашним хозяйством он, как и Сократ, говорил о сходстве между искусством управления государством и домашним хозяйством. Оба связаны с управлением собственностью, рабами и свободными гражданами с одной только разницей в величине суммарных операций.

Однако, греческая экономическая философия в значительной степени была анти-деловой, и торговля коммерция предполагались ниже достоинства греческого человека. Работы будучи неблагородной для греческого аристократа и философа, должны исполняться рабами и неуважаемыми гражданами. Рабочие и торговцы был лишены гражданства в греческой демократии, из-за низкого уважения рабочим и торговым профессиям. Но в отличие от иудейской традиции греки активно занимались финансово-кредитной деятельностью. Аттика и Афины стали самым важным торгово-ремесленным центром не только Балканской Греции, но и всего древнегреческого мира. Наиболее распространенной финансово-ростовщической операцией в приморских городах Греции были “морские ссуды”, т.е. отдача денег под залог товаров или под большие (“морские”) проценты судовладельцам (18% годовых в те времена не считалось слишком высокой нормой). К этой основной операции присоединялась масса всевозможных мелких сделок и махинаций. Греки были не слишком законопослушными гражданами: обманы, подлоги, клевета и масса всевозможных кляуз и доносов составляют содержание бесконечных мелких и крупных судейских тяжб, которыми так богата греческая литература IV в. Из речей ораторов видно, что помимо отдачи денег под морские проценты спекулировали и на денежном курсе, что при множестве находившихся в обращении монет было весьма выгодным занятием. Развитие денежных операций приводило к расширению деятельности меняльных лавок (трапез), превращавшихся в своеобразные банкирские конторы.

Несмотря на антиторговую философию, эпоха Греции иллюстрирует первые ростки демократии, приход децентрализованного правительства, первые попытки закрепить свободу индивидуума, начало научного метода решения проблем, а также, ранний, хотя поверхностный, взгляд на то, что управление различными организациями требует одни и те же управленческие навыки.

Источник