История развития средств и способов передачи информации

Информация всегда играла огромную роль в жизни общества и отдельного индивидуума. Владение информацией, доминирование на информационном поле с древнейших времен было необходимым условием наличия власти у господствовавшей социальной группы.

Потребность в общении, в передаче и хранении информации возникла и развивалась вместе с развитием человеческого общества. В настоящее время уже можно утверждать, что информационная сфера деятельности человека является определяющим фактором интеллектуальной, экономической и оборонной возможностей человеческого общества, государства. Зародившись в те времена, когда стали проявляться самые ранние признаки человеческой цивилизации, средства общения между людьми (средства связи)непрерывно совершенствовались в соответствии с изменением условий жизни, с развитием культуры и техники.

Это же относится и к средствам записи и обработки информации. Сегодня все эти средства стали неотъемлемой частью производственного процесса и нашего быта.

С древнейших времен звук и свет служили людям для передачи сообщений на дальние расстояния.

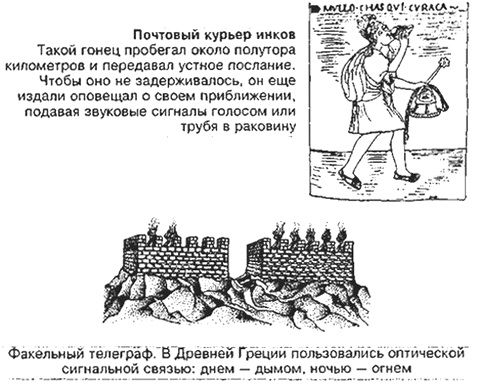

На заре своего развития человек, предупреждая своих соплеменников об опасности или сзывая на охоту, подавал сигналы криком или стуком. Звук — основа нашего речевого общения. Но если расстояние между собеседниками велико и силы голоса не хватает, требуются вспомогательные средства. Поэтому человек начал использовать «технику»- свистки, рога животных, факелы, костры, барабаны, гонги, а после изобретения пороха-выстрелы и ракеты. Появились специальные люди-гонцы, герольды, — которые переносили и передавали сообщения, оглашали народу волю владык. В Южной Италии кое-где по берегу моря до последнего времени сохранялись развалины сторожевых постов, с которых посредством колокольного звона передавались известия о приближении норманнов и сарацинов.

С незапамятных времен в качестве носителя информации применяется и свет. Первыми «системами» связи стали сторожевые посты, располагавшиеся вокруг поселений на специально построенных вышках или башнях, а иногда просто на деревьях.При приближении неприятеля зажигался костер тревоги. Увидев огонь, зажигали костер часовые на промежуточном посту, и неприятелю не удавалось застать жителей врасплох. Для гонцов создаются станции смены лошадей. Маяки и ракеты до сих пор несут свою «информационную службу» на море и в горах.

Необходимость передавать не только отдельные сигналы типа «тревога», но и различные сообщения привела к применению «кодов», когда разные сообщения различались, например, числом и расположением костров, числом и частотой свистков или ударов в барабан и т.п. Греки во втором веке до нашей эры использовали комбинации факелов для передачи сообщений «по буквам». На море широкое применение нашли сигнальные флаги различной формы и цвета, причем сообщение определяется не только самими флагами, но и их взаимным расположением, а также «семафор»-передача сообщений изменением расположения рук с флажками (днем) или фонарями (ночью).Потребовались люди, знающие «язык» флагов или семафора, умеющие передавать и принимать переданные сообщения.

Наряду с развитием способов передачи сигналов с использованием звука и света шло развитие способов и средств записи и запоминания информации. Сначала это были просто различные зарубки на деревьях и стенах пещер. По рисункам, выбитым на стенах пещер более трех тысяч лет назад, мы сейчас можем составить представление об отдельных сторонах жизни наших предков в те далекие времена. Постепенно совершенствовались как форма записи, так и средства ее осуществления. От серии примитивных рисунков человек постепенно переходит к клинописи и иероглифам, а затем — и к фонетическому письму по буквам.

Звук и свет были и остаются важными средствами передачи информации и несмотря на свою примитивность, огневая и звуковая сигнализация служили людям в течение многих столетий. За это время делались попытки усовершенствовать приемы сигнализации, но широкого практического применения они не получили.

Развитие средств хранения, передачи и обработки информации в истории человеческого общества шло неравномерно. Несколько раз в истории человечества происходили радикальные изменения в информационной области, которые называют «информационными революциями».

Первая информационная революция связана с изобретением письменности. Письменность создала возможность для накопления и распространения знаний, для передачи знаний будущим поколениям. Цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее других, достигали более высокого культурного и экономического уровня. Примерами могут служить древний Египет, страны Междуречья, Китай. Внутри этой революции весьма значимым оказался этап перехода от пиктографического и иероглифического письма к алфавитному; это сделало письменность более доступной и, в значительной степени, способствовало смещению центров цивилизации в Европу.

Вторая информационная революция (середина XVI в.) была связана с изобретением книгопечатания. Стало возможным не только сохранять информацию, но и сделать ее массово-доступной. Грамотность становится массовым явлением. Все это ускорило рост науки и техники, помогло промышленной революции. Книги перешагнули границы стран, что способствовало началу создания общечеловеческой цивилизации.

Третья информационная революция (конец XIX в.) была обусловлена прогрессом средств связи. Телеграф, телефон, радио позволили оперативно передавать информацию на любые расстояния. Именно в этот исторической период появились зародыши того процесса, который в наши дни называют «глобализацией». Прогресс средств передачи информации в значительной мере способствовал бурному развитию науки и техники, которое нуждалось в надежных и быстродействующих каналах связи.

Четвертая информационная революция (70-е гг. XX в.) связана с появлением микропроцессорной техники и, в частности, персональных компьютеров. Отметим, что не появление компьютеров в середине ХХ века само по себе, а именно микропроцессорные системы оказали решающее влияние на информационную революцию. Вскоре после этого возникли компьютерные телекоммуникации, радикально изменившие системы хранения и поиска информации. Именно четвертая информационная революция дала толчок к столь существенным переменам в развитии общества, что для его характеристики появился новый термин ¾ «информационное общество».

На протяжении всего XX столетия связисты стремились повысить скорость передачи информации. Потребность в большем количестве передаваемой информации стала причиной перехода от телеграфа вначале к телефону, а затем – к радио.

В ХХ веке железные дороги революционизировали мир, обеспечив транспортную сеть, которая перемещала материалы и продукты производства. Они сделали возможным развитие индустриального общества.

Цифровые коммуникационные сети ознаменовали начало новой революции, обеспечив технологию, которая транспортирует данные, требуемые обществу, в котором информация играет ключевую роль. Сети уже проникли в промышленность, образование и правительство. Они уже начали изменять наше представление о мире, сократив географические расстояния и образовав новые сообщества людей, которые часто и эффективно взаимодействуют. Еще более важно то, что рост числа сетей носит характер взрыва. Революция уже началась.

Рождение компьютерных сетей было вызвано практической потребностью — иметь возможность для совместного использования данных. Персональный компьютер — прекрасный инструмент для создания документа, подготовки таблиц, графических данных и других видов информации, но при этом Вы не можете быстро поделиться своей информацией с другими. Когда не было сетей, приходилось распечатывать каждый документ, чтобы другие пользователи могли работать с ним, или в лучшем слyчае — копировать информацию на дискеты. Одновременная обработка документа несколькими пользователями исключалась. Подобная схема работы называется работой в автономной среде.

Развитие волоконно-оптических сетей связи характеризуется очень быстрым увеличением скорости передачи информации. Скорость передачи, достигнутая экспериментально в лабораторных условиях, и скорость передачи высоконадежных коммерческих сетей растут экспоненциально, удваиваются примерно каждые 2 года. Эта тенденция обеспечивается как неуклонным ростом скорости передачи информации по одному каналу, так и ростом числа одновременно передаваемых по одному волокну каналов в системах со спектральным разделением каналов. Одновременно с увеличением скорости передачи информации неуклонно растет дальность передачи. Традиционные средства и способы передачи информации

Средства и способы передачи информации

Источник

Древний способ передачи информации кратко

История средств передачи информации

Первоначально люди пользовались лишь средствами ближней связи: речью, слухом, зрением. Развитие письменности породило первое средство дальней связи — почту.

Для быстрой передачи каких-то важных сведений часто использовались оригинальные идеи. Известно, например, применение на Кавказе костровой связи. Два костровых сигнальщика находились на расстоянии прямой видимости на возвышенных местах или башнях. Когда приближалась опасность (нападали враги), сигнальщики, зажигая цепочку костров, предупреждали об этом население. В XVIII веке возник семафорный телеграф, это тоже световая связь, но технически более совершенная.

Очень богатым на открытия в области связи был XIX век. В этом веке люди овладели электричеством, которое породило множество изобретений. Сначала П. Л. Шеллинг в России в 1832 году изобрел электрический телеграф. А в 1837 году американец С. Морзе создал электромагнитный телеграфный аппарат и придумал специальный телеграфный код — азбуку, которая носит его имя.

В 1876 году американец А. Белл изобрел телефон. И наконец, в 1895 году русский изобретатель А. С. Попов открыл эпоху радиосвязи.

Самым замечательным изобретением XX века в области связи можно назвать телевидение. Освоение космоса привело к созданию спутниковой связи.

История средств обработки информации

Теперь познакомимся со средствами обработки информации. Важнейшим видом такой обработки являются вычисления. Появление и развитие счетных инструментов стимулировали развитие земледелия, торговли, мореплавания, астрономии и многих других областей практической и научной деятельности людей.

Нетрудно догадаться, что первым счетным средством для человека были его пальцы. Этот инструмент всегда «под рукой»! Кто из вас им не пользовался?

Вот как описывает пальцевой счет туземцев Новой Гвинеи знаменитый русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай: «. папуас загибает один за другим пальцы руки, причем издает определенный звук, например «бе, бе, бе». Досчитав до пяти, он говорит «ибон-бе» (рука). Затем он загибает пальцы другой руки, снова повторяет «бе, бе». пока не дойдет до «ибон али» (две руки). Затем он идет дальше, приговаривая «бе, бе». пока не дойдет до «самба-бе» и «самба-али» (одна нога, две ноги). Если нужно считать дальше, папуас пользуется пальцами рук и ног кого-нибудь другого».

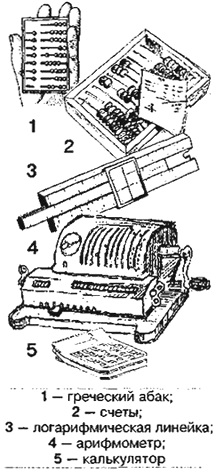

В V веке до нашей эры в Греции и Египте получил распространение абак. «Абак» – это греческое слово, которое переводится как «счетная доска». Вычисления на абаке производились перемещением камешков по желобам на мраморной доске.

Подобные счетные инструменты распространялись и развивались по всему миру. Например, китайский вариант абака назывался суан-пан. «Потомком» абака можно назвать и русские счеты. В России они появились на рубеже XVI – XVII веков. И до сих пор в нашей стране счеты можно увидеть не только в музеях. До недавнего времени они активно использовались, преимущественно в торговле.

В начале XVII века шотландский математик Джон Непер ввел понятие логарифма, опубликовал таблицы логарифмов. Затем в течение двух веков развивались вычислительные инструменты, основанные на использовании этой математической функции. Логарифмы позволяют свести трудоемкие арифметические операции – умножение и деление – к более простым – сложению и вычитанию. В результате появилась логарифмическая линейка. Этот инструмент до недавнего времени был вычислительным средством инженеров. И лишь ближе к концу XX столетия его вытеснили электронные калькуляторы.

В 1645 году французский математик Блез Паскаль создал первую счетную машину. Машина Паскаля позволяла быстро выполнять сложение многозначных чисел.

Немецкий ученый Лейбниц, развив идею Паскаля, создал механический арифмометр, на котором можно было выполнять все четыре арифметические операции с многозначными числами. Позднее арифмометр многократно совершенствовался, в том числе и русскими изобретателями П. Л. Чебышевым и В. Т. Однером.

Арифмометр был предшественником современного калькулятора — маленького электронно-вычислительного устройства. Сейчас практически у каждого школьника есть калькулятор, который помещается в кармане. Любому академику начала XX века такое устройство показалось бы фантастическим.

Источник

Какими средствами связи пользовалось человечество?

Потребность в получении известий из других стран и местностей восходит своими корнями к глубокой древности. Так, например, для передачи информации в глубокой древности использовались такие примитивные виды связи, как передача звуковых и лучевых сигнальных сообщений: бой в барабаны, использование костров, дыма, солнечного света. Существовали и другие способы передачи информации: голубиная почта, пешая, конная, караванная эстафета.

Потребность в получении известий из других стран и местностей восходит своими корнями к глубокой древности. Так, например, для передачи информации в глубокой древности использовались такие примитивные виды связи, как передача звуковых и лучевых сигнальных сообщений: бой в барабаны, использование костров, дыма, солнечного света. Существовали и другие способов передачи информации: голубиная почта, пешая, конная, караванная эстафета.

Первые упоминания о целенаправленной передаче информации посредством символических и письменных знаков изложены в трудах Аристотеля, описавшего передачу посланий вдоль «великого тракта» впоследствии назывного «Великий шелковый путь»). Доставка почтовой корреспонденции осуществлялась различными способами:

-В Персидской монархии были учреждены ангары со своим штатом, в Греции имелись специальные пешие посланцы, в Римской республике для правительственных и частных целей использовались специальные гонцы «курсоры и табеларии», которые разносили глиняные таблички с нанесённым на них восковым покрытием, на котором были начертаны символы и письмена.

-При арабском халифате в данном регионе существовали ведомства, прототипы почтовых контор, под руководством «сахиб берида» – руководителя почты. При халифатах, саманидах, абосидах сложилась целая система ведомств «диванов» по управлению государством. Одним из таких управлений был «диван-берид». В его подчинении в отдельных городах находились почтовые чиновники, штат гонцов, большое количество лошадей и повозок, которые занимались доставкой корреспонденции непосредственно адресату. Почтовые чиновники не подчинялись местным властям «хокимам», а целиком зависели от своего центрального управления.

-По иному была организована передача сообщений в период монголо-татарского нашествия. Тогда организация связи представляла собой систему почтовых стоянок – ямов, вдоль основных дорог. Ямы (роваты) располагались на расстоянии 15-20 км друг от друга, в пределах дневного конного перехода, охранялись специальными войсками. Состоящие на службе гонцы «ямчи» снабжались ханскими ярлыками «пайцзы» – это серебренная или бронзовая, в зависимости от ранга, табличка размером приблизительно 3 на 6 сантиметров, с указанием на ней данных владельца. Предъявление «пайцзы» давало возможность беспрепятственного перемещения по дорогам, прохождения ханских застав, получения пропитания, ночлега и замены необходимого количества лошадей в «ямах». Повинность по содержанию «ямов» и его служащих возлагалась на близлежащее население и называлась «ямской приказ». В отличие от системы связи, организованной при арабском халифате, монгольская система связи имела эстафетный принцип действия – от «яма к яму», и поэтому была более эффективной.

Почтовые голуби

Некоторые ученые утверждали, что птицы используют силу магнитного поля Земли, при помощи которой они определяют свое местоположение по отношению к дому. Возможно они также используют свое обоняние, создают своего рода «карту запахов» тех областей, над которыми пролетают, а затем используют их для навигации. Кроме природных данных, почтовых голубей нужно тренировать с самого раннего возраста, чтобы птицы могли преодолевать большие расстояния. Таким образом, почтовые голуби могут совершать тысячекилометровые перелеты.

В XVII и XVIII веках, когда получили заметное развитие наука, техника и промышленность, стали прокладываться новые торговые пути и завязываться тесные политические и экономические взаимоотношения между народами, появляется острая потребность в создании более совершенных и быстродействующих средств связи. Вполне понятно поэтому, что первые проекты сооружения новых сигнальных установок зародились, прежде всего, в таких странах, как Англия и Франция, значительно дальше продвинувшихся в своем развитии. Особую известность среди первых изобретателей специальной сигнальной аппаратуры приобрел английский ученый Роберт Гук, которого часто называют основателем оптической телеграфии.

Его аппарат состоял из деревянной рамы, один угол которой обшивался досками и служил загородкой. За загородкой скрывались предметы особой формы, обозначавшие различные буквы или фразы. При передаче сообщений каждый такой предмет выдвигался в пустой угол рамы и мог быть видимым на другой станции. Для чтения сигналов Гук предложил использовать незадолго до этого изобретенные зрительные трубы, ставшие затем неотъемлемой частью всех сигнальных устройств.

Телефон

Он употреблял семь пар гибких металлических пластинок, схожих камертону, при этом любая пара настраивалась на свою частоту. Во время опытов 2 июня 1875 года свободный конец одной из пластинок на передающей стороне полосы приварился к контакту. Ассистент Белла механик Томас Ватсон, неудачно пытаясь устранить неисправность, чертыхался, может быть, даже используя не совершенно нормативную лексику. Находящийся в другой комнате и манипулировавший приемными пластинками Белл своим чутким натренированным ухом поймал звук, дошедший по проводу. Самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластинка превратилась в гибкую своеобразную мембрану и, находясь над полюсом магнита, изменяла его магнитный сгусток. Вследствие этого поступавший в линию электрический ток изменялся соответственно колебаниям воздуха, вызванным бормотанием Ватсона. Это был момент зарождения телефона. Устройство называлось «трубкой Белла». её следовало прикладывать попеременно то ко рту, то к уху или воспользоваться двумя трубками сразу.

Радио

По этому поводу: Уважаемый преподаватель А. С. Попов . комбинировал особенный переносной устройство, отвечающий на электрические колебания обыкновенным электрическим звонком и чувствительный к герцевским волнам на открытом воздухе на расстоянии до 30 сажень. Изобретение радио Поповым было закономерным итогом его целеустремлённых исследований электромагнитных колебаний. В 1894 г. В собственных опытах А. С. Попов начал употреблять в качестве индикатора электромагнитных излучений когерер французского учёного Э. Бранли (стеклянная трубка, заполненная металлическими опилками), в первый раз применённый для этих целей английским исследователем О. Лоджем. Александр Степанович упорно работал над повышением чувствительности когерера к лучам Герца и восстановлением его способности регистрировать на новейшие импульсы электромагнитного излучения после действия предшествующей электромагнитной посылки.

В итоге Попов пришел к уникальной конструкции устройства для приёма электромагнитных колебаний, тем самым сделав решающий шаг к созданию системы для передачи и приема сигналов на расстоянии.

Источник