- Средства передачи информации: история, факты

- На заре развития

- Использование кодов в море как прообраз телеграфа

- Первые способы хранения информации

- Почтовое сообщение

- Развитие телеграфа

- Телефон как результат необычного эксперимента

- Создание радио как средства передачи информации. История основ беспроводной связи

- Телевидение и спутники

- Новейшая история средств передачи данных

- Аспирант философ

- Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия

- Загадка — древний способ передачи мудрости жизни

Средства передачи информации: история, факты

Развитие человечества никогда не происходило равномерно, были периоды застоя и технологических прорывов. Точно так же развивалась и история средств передачи информации. Интересные факты и открытия данной сферы в исторической последовательности представлены в этой статье. Невероятно, но то, без чего современное общество не представляет сегодня своего существования, человечество в начале ХХ века считало невозможным и фантастическим, а зачастую и абсурдным.

На заре развития

Начиная с самых древних времен и до нашей эры человечество активно использовало звук и свет как основные средства передачи информации, история их использования насчитывает тысячелетия. Помимо разнообразных звуков, с помощью которых наши древние предки предупреждали соплеменников об опасности или созывали их на охоту, свет также стал возможностью предавать важные сообщения на большие расстояния. Для этого использовали сигнальные костры, факелы, горящие копья, стрелы и другие приспособления. Вокруг селений сооружали сторожевые посты с сигнальным огнем, чтобы опасность не застала людей врасплох. Разнообразие информации, которую необходимо было передать, привело к использованию своего рода кодов и вспомогательных технических звуковых элементов, таких, как барабаны, свистки, гонги, рога животных и другие.

Использование кодов в море как прообраз телеграфа

Особое развитие кодировка получила при перемещении по воде. Когда человек впервые вышел в море, появились первые маяки. Древние греки при помощи определенных комбинаций из факелов передавали сообщения по буквам. Также в море применились различные по форме и цвету сигнальные флаги. Таким образом, появилось такое понятие, как семафор, когда с помощью особых положений флажков или фонарей можно было передавать разные сообщения. Это были первые попытки телеграфирования. Позднее появились ракеты. Несмотря на то что история развития средств передачи информации не стоит на месте, и от первобытных времен произошла невероятная эволюция, эти средства связи во многих странах и сферах жизни до сих пор не потеряли своего значения.

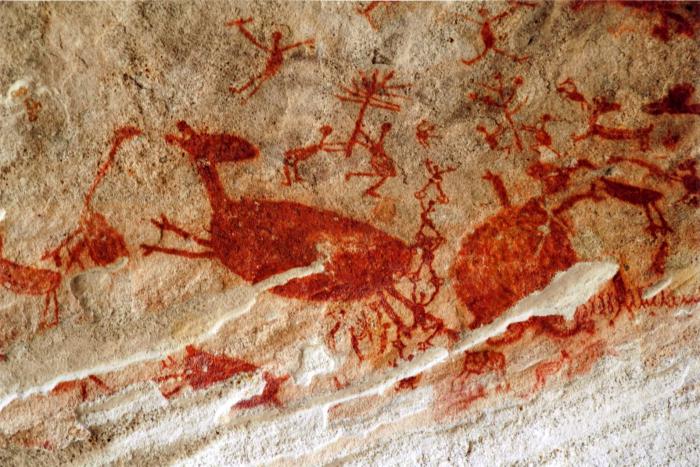

Первые способы хранения информации

Однако человечество волновали не только средства передачи информации. История ее хранения также восходит еще к началу времен. Примером этому служат наскальные рисунки в различных древних пещерах, ведь именно благодаря им можно судить о некоторых аспектах жизни людей в давние времена. Способы запоминания, записи и хранения информации развивались, и на смену рисункам в пещерах пришла клинопись, следом — иероглифы, и наконец письменность. Можно сказать, что с этого момента начинается история создания средств передачи информации в глобальном масштабе.

Изобретение письменности стало первой информационной революцией в истории человечества, ведь появилась возможность накапливать, распространять и передавать знания следующим поколениям. Письменность дала мощный толчок культурному и экономическому развитию тех цивилизаций, которые освоили ее раньше других. В XVI веке было изобретено книгопечатание, что стало новой волной информационной революции. Появилась возможность хранить информацию в больших объемах, и она стала доступнее, вследствие чего понятие «грамотность» стало более массовым. Это очень важный момент в истории общечеловеческой цивилизации, потому как книги становились достоянием не только одной страны, но и целого мира.

Почтовое сообщение

Почта как средство связи начала использоваться еще до изобретения письменности. Посланцы изначально передавали устные сообщения. Однако с появлением возможности написать сообщение этот вид связи стал еще более востребованным. Гонцы изначально были пешие, позднее – конные. В развитых древних цивилизациях была хорошо налаженная почтовая связь по принципу эстафеты. Первые почтовые службы возникли в Древнем Египте и Месопотамии. В основном они использовались в военных целях. Египетская почтовая система была одной из первых и высокоразвитых, именно египтяне впервые начали использовать почтовых голубей. В дальнейшем почта стала распространяться в другие цивилизации.

Развитие телеграфа

История развития средств связи вполне закономерно начинается с телеграфа. Первым вариантом телеграфирования, который придумали Демокрит и Клеоксен (древнегреческие философы), был факельный, о котором упоминалось выше. Однако он не прижился, а попытки изобретения принципиально новых видов телеграфирования предпринимали различные ученые с начала XVII века.

В 1793 году был изобретен оптический телеграф, который являлся принципиально новой концепцией, работающей не на основе света. Однако ему были необходимы новые способы передачи больших объемов информации. И только благодаря открытию электромагнитных волн появился такой вид дальней связи, как электрический телеграф. Позднее были изобретены электростатический и электрохимический приборы.

Электромагнитный телеграф стрелочного типа появился в 1832 году благодаря трудам российского ученого П. Л. Шиллинга, а электромеханический был запатентован в 1840 году Сэмюэлом Морзе, который и изобрел специальный телеграфный код. В 1939 году Б. С. Якоби изобрел первый пишущий, а в 1850 году – первый буквопечатающий телеграфный аппарат.

Телефон как результат необычного эксперимента

Следом идет появление телефона как нового средства передачи информации. История его начинается с 1837 года, когда Ч. Пэйдж, американский ученый, сконструировал «ворчащую проволоку» – прообраз будущего телефона. Более приближенную версию создал в 1860 году школьный учитель физики из Германии Филипп Рейс. Но его аппарат мог передавать лишь искаженные отдельные звуки. На родине Рейса изобретение не оценили, и он уехал в Штаты, где был арестован по обвинению в шарлатанстве, потому как американцы были уверены в невозможности передачи голоса по проводам. А вот будущий создатель первого настоящего телефона А. Г. Белл, преподаватель в школе для глухонемых, ознакомился с работой Рейса. Он хотел на ее основе создать аппарат, который бы превращал звуки в световые сигналы, чтобы научить глухих детей говорить. В результате совершенно случайным образом он создал телефон и запатентовал его 14 февраля 1876 года. По утверждению самого Белла, он смог создать подобное устройство только потому, что совершенно не знал законов электротехники. «Трубка Белла» – прообраз привычного для нас аппарата – была создана в 1878 году.

Создание радио как средства передачи информации. История основ беспроводной связи

Американец Махлон Лумис в 1868 году представил первый прототип линии беспроводной связи, протяженность ее была около 22 км. Именно он считал возможность создания международной беспроводной связи реальной при условии, что человечество сможет научиться использовать электричество из атмосферы. Лумис говорил о радиоволнах, существование которых было подтверждено Генрихом Герцем только через 19 лет.

Идеи Лумиса были воплощены в жизнь А. С. Поповым, который и разработал первое в мире радио, представленное ученым умам Петербургского университета 25 апреля 1895 года (по старому стилю 7 мая). А 24 мая 1896 года произошла передача первой в мире текстовой радиограммы, состоявшей из двух слов «Генрих Герц». Это была дань Попова великому открытию немецкого ученого. Кстати, идею об использовании беспроводной связи на кораблях для передачи оперативных сообщений и сигналов бедствия предложил именно Попов.

Конец XIX века стал третьей мощной волной информационной революции, потому как появилась возможность передавать сведения на любые расстояния благодаря телеграфу, телефону и радио.

Телевидение и спутники

9 мая 1911 года русский ученый Б. Л. Розинг впервые продемонстрировал общественности изображение простых недвижимых фигур, представленное на экране кинескопа. Американец Чарльз Джекинс в 1923 году осуществил передачу движущегося изображения. Но это были примеры механического телевидения. Однако только в 1928 году изобретатели И. Ф. Белянский и Б. П. Грабовский провели опыт передачи движущегося изображения с помощью электронно-лучевой трубки, который считается моментом зарождения современного телевидения. Изобретение иконоскопа в 1931 году стало прорывом в достижении четкости изображения. С 1934 года немецкий телеканал DRF стал первым в истории, вещающим регулярно электронное телевидение. С 1936 года в Великобритании появился телеканал высокой четкости, а в 1938 году регулярное телевизионное вещание началось и в СССР.

С середины ХХ века история средств хранения, передачи и обработки информации получила новый гигантский виток. Идея спутниковой связи была выдвинута еще в 1945 году англичанином Артуром Кларком, а уже 4 октября 1957 года в СССР с помощью ракеты-носителя запустили первый искусственный спутник Земли. С этого момента началась космическая эра развития общества. Спутник стал первым космическим объектом, информация с которого принималась на Земле. Первый спутник был чуть более полуметра в диаметре и весил всего 83 кг. В дальнейшем спутниковая система получила колоссальное развитие и стала использоваться для различных сфер деятельности человека: ретрансляции, телевидения, радионавигации и прочего.

Новейшая история средств передачи данных

Пейджинговая, сотовая связь, оптоволоконные линии связи – все это шаги на пути создания глобальной сети коммуникаций. Создание компьютеров было важным, но промежуточным этапом. Именно микропроцессорные системы совершили революцию в способах передачи информации. Цифровая коммуникация внесла те изменения, благодаря которым информация стала ключевым элементом современного общества. Сеть завоевала мир и стала неотъемлемой частью всех его сфер: политики, образования, искусства, промышленности. Географические рамки оказались размыты, ведь сеть мгновенно соединяет людей на противоположных полюсах планеты за считанные секунды. Это гигантский шаг в развитии средств передачи данных.

Источник

Аспирант философ

Здесь собраны ответы на экзамен по кандидатскому минимуму

Историческое развитие способов трансляции научных знаний

(от рукописных изданий до современного компьютера).

Компьютеризация науки и ее социальные последствия

Человечество всегда нуждалось в способах передачи знаний и накопленного опыта от поколения к поколению.

Существует два способа передачи знаний:

1. Коммуникация есть передача знания на основе непосредственного общения в рамках единого исторического времени.

2. Трансляция есть передача знаний от поколения к поколению.

Оба способа передачи знаний используют единое средство — язык. Язык — эт знаковая реальность, которая служит средством хранения и передачи информации способом управления человеческой деятельностью.

Язык является исключительно социальным явлением. С помощью языка человек компенсирует недостаточность биологического кодирования. На основе биологического кодирования или генов невозможно передать социально обусловленные знания, ценности, опыт. Люди используют небиологическое средство, которое воспроизводит их социальную природу. Язык — это своеобразный социальный ген. В языке закодирована социальная информация; с помощью этого кода информация передается от человека к человеку и от поколения к поколению.

Виды языка:

1. Невербальный — язык тела (жесты, мимика, визуальный контакт и т.д.).

2. Вербальный — речевой язык (устная речь, слушание, письмо, чтение).

Самые древние виды речевого языка — это говорение и слушание. Письменный язык и чтение появились на довольно позднем этапе развития общества. Первый алфавит был создан лишь на этапе возникновения земледелия.

Сущностная особенность языка человека заключается в том, что он является не только средством общения, но и средством обобщения. У человека, в отличие от животных, в процессе эволюции появляется словесно-логическое мышление. Это мышление, построенное на основе операций со словами, терминами, понятиями, которые замещают в мышлении реальные вещи, явления и процессы. Человек в мышлении оперирует не вещами, а понятиями.

Словесные знаки выполняют две функции:

1. Функция обозначения. Слово фиксирует предмет (((это стол», ((это автомобиль» и т.д.).

2. Операциональная функция. С помощью слов, понятий человек формулирует мысли (((Барометр показывает высокое атмосферное давление, значит, будет ясная погода»).

На процесс трансляции научного знания сильное воздействие оказали следующие великие изобретения:

1. Появление письменности (около пяти тыс. лет назад)

2. Изобретение книгопечатания (ХУ в.)

3. Появление компьютеров (ХХ в.)

Компьютерный век вносит принципиальные изменения в механизм трансляции знания. В докомпьютерный век знания передавались в основном от учителя к ученику. Ключевой фигурой являлся учитель, наставник, большое значение имел принцип ((делай как я». Именно учитель упорядочивал многообразие знаний и передавал их ученику.

Преимуществом компьютерных технологий является возможность операций с огромным объемом информации, а также большая скорость трансляции и обработки информации. В результате возрастает интеллектуальный уровень людей, внедряется дистанционная система обучения и т.д.

В то же время, компьютерным технологиям свойственна безличность, анонимность; использование этих технологий может способствовать нарушению традиционных моральных ценностей.

Источник

Загадка — древний способ передачи мудрости жизни

Одним из способов передачи мудрости было загадывание загадок. Особенность их в том, что никакие логические размышления не в состоянии вывести на верный ответ.

Вот, к примеру, всем известные загадки: «Без окон, без дверей полна горница людей», или «Сидит краса в темнице, а коса на улице». Не зная ответа, современный человек, обладающий логическим складом ума, вычислить, что это огурец и морковь, не в состоянии. В старину тот, кто отгадывал загадки, должен был упражняться в непосредственном восприятии ответа. Не слова как условия загадки, а сам загадывающий загадку нёс в себе ответ.

Вождение хоровода было своеобразным магическим обрядом. Взявшись за руки, люди раскручивались, как правило, вокруг костра, и концентрировали коллективный образ того действия, которое должно было впоследствии произойти.

В ведические времена был прекрасный способ передачи мудрости, это сказание сказок. Само слово «сказка» говорит о том, что это не писаные знания, а рассказы, передаваемые устно сказителем. Знаний в сказках не так много, но в них передавался настрой, дух, стремление героев.

Сказки были формой образования (учебного процесса) ведического общества. Обычно сказки рассказывались на ночь глядя, когда мозг наиболее нелогичен и вследствие этого более восприимчиво внимание. Дети вместо школы слушали сказки с самого раннего детства, как только могли понимать речь сказителя.

Цифры в сказках появились намного позднее и в основном указывают на систему, это три, шесть, девять, двенадцать голов у Змея Горыныча и тридевятое царство, тридесятое государство, находившееся где-то очень далеко, и так далее.

Недаром в последующие времена, с принятием Русью христианства, сказание сказок осуждалось церковью, приравнивалось к тяжёлому греху, к преступлению против веры.

Как реакция на гонение церковью, сказители стали сказывать сказки, высмеивающие попов. Но, тем не менее, даже цари держали при себе сказочников. Так, у Ивана Грозного были слепые рассказчики. У царя Михаила были сказочники Клим Орефин, Пётр Сапогов и Богдан Путята.

Несмотря на гонение сказочников, сказки продолжали существовать, хотя те ведические сказки сейчас мы не отыщем ни в одной книге. Со временем изменились сюжеты. Русские имена поменялись на иудейские, такие, как Иван, и греческие – Василий, Василиса, появились цари, деньги, арифметика, торговля. В сказках начинает ощущаться кастовое (классовое) расслоение общества. Чёрная кость, мужик – низшая ступень в сказках. Нелогичность сказок и дух оставалась вплоть до наших дней. Мужик мог поцеловать царевну и жениться на ней, залезть коню в одно ухо, вылезти из другого.

Несоразмерность форм и размеров в сказках ломают всякие физические представления. Там множество чудес, которые не в состоянии описать ни одна современная наука. Крайне нелогичен и сюжет, сказка может начаться одним, в середине речь идёт совсем о другом, а конец – о третьем.

В двадцатом веке сказки теряют свою былую популярность, их заменили садомазохистские сказки Чуковского и советские типа дяди Стёпы. В Европе и Америке с приходом мультипликации и кинематографии сказки были вытеснены такими произведениями как «Том и Джерри», «Моряк Папайя» и другими. Где ничего не осталось от ведических времён и, по своей сути, они представляют собой жвачку, что-то вроде в рот положил, а не насытился. Ни о какой мудрости там речи не идёт. Скорее наоборот, они убивают время ребёнка, которое он мог использовать на познавание мира.

Хочешь, я тебе расскажу сказку? – с усмешкой предложил Добрыня. – Заинтриговал ты меня своими сказками. Давай, рассказывай! – Слушай:

«Давным-давно жили-были мужик да баба, и был у них сын Вячеслав. Шли годы, мужик с бабой состарились, силы уже не те, что в молодости. Пора бы дела сыну передавать, а Вячеслав ничего по хозяйству делать не хочет. Сколько раз мужик ни говорил сыну, что пора бы заняться делом, да всё без толку. – Не хочу, батяня, – отвечал Вячеслав, – мне и на лавке неплохо живётся.

Не знал мужик, что ему делать, и вот как-то поднялся сильный ветер. Вышел мужик в поле и крикнул: – Ветер, помоги мне сына к труду приучить. Непутёвый он у меня, умру, некому за хозяйством будет смотреть.

Ветер отвечает мужику: – Коль пришёл просить помощи у меня, видать, и правда невмоготу тебе. Добро! Дам я тебе три дня на раздумье, стоит ли твоё желание исполнять. Если всё же не передумаешь, приходи на четвёртый день сюда. – А что думать, я уже и так знаю, что сына надо к труду приучать!

Ветер ничего не ответил.

Думал мужик три дня и ничего нового не надумал, а на четвёртый отправился он в поле. Только дошёл до того места, где просил ветра о своей просьбе, как грянула гроза, и первая же молния убила мужика.

Сын и баба похоронили его и стали жить дальше. Кормильца не стало, сын за дело отца взялся. А через три года дом новый срубил. Жену-красавицу привёл в тот новый дом. Жили они долго и счастливо». – А смысл сказки я что-то не уловил, – недоумённо пожаловался я. – Ничего, уловишь. Ведь суть в сказках в том, что ты сам должен осмыслить её, и не факт, что смысл одной сказки для разных людей будет один и тот же. Каждый сам воспринимает суть в зависимости от своего ведания. Сказка не определенна и в различных условиях может подсказать различные ответы на вопросы, заданные жизнью. – Вот послушай следующую сказку и не думай ни о каком смысле, думанье тормозит мысль.

«Жили-были старик да старуха. Было у них три сына. Старшего звали Боромиром, среднего – Казимиром, а младшего – Тихомиром.

Как-то к ним в избу пришла ведьма и говорит: – Здравствуйте, люди добрые. Шла я к вам издалека, с вестью необычною. Дочь моя Любава – красавица неописуемая, рукодельница на все руки – взрослой стала. Добрый молодец ей в мужья нужен. Но не любит она никого в нашей округе, и отправилась я жениха ей искать. Ходила три года и три дня, пока вашу избу не увидала, и ведаю – здесь жених её живёт, но не ведаю, кого из вас троих она полюбит. – Не беда, – сказал Боромир, – поедем к ней вместе, и кого из нас она полюбит, тот и женихом ей будет. – Поехать-то можно, да не увидит она вас. Пока я искала ей доброго молодца, приезжал свататься к ней Кощей Бессмертный. Отказала она извергу окаянному. Осерчал тогда Кощей и наложил на Любаву заклятие страшное: видит она теперь не людей, а чудовищ ужасных. Расколдовать её может только поцелуй того, кого полюбит Любава. А нежели поцелует другой, то смерть ожидает его от её красоты.

Интересно стало братьям: что за девица такая живёт, которая замуж ни за кого не идёт, и какова красота бывает, что убить может. Сели они на коней и поехали с ведьмой к дочери её.

Долго ли, коротко ли, въезжают братья в деревню, а в деревне той на окраине терем стоит. В тереме том у окна девица сидит красоты необыкновенной. Как увидали её братья, онемели. Забыли, что поцелуй с Любавой смертью обернуться может.

Стеганул старший брат коня своего и галопом к окошку поскакал. Спрыгнул с коня и в губы алые девицу целует. Оттолкнула Любава Боромира, взглянула не него глазами ужаса полными. Не смог Боромир этого взгляда выдержать и замертво упал. А красавица в терем убежала. Похоронили братья Боромира под курганом и говорит Казимир Тихомиру: – Нечего нам делать здесь, тут гибелью пахнет. Поехали домой! – Поехали.

Сели они на коней и отправились в путь-дорогу. Но, проезжая мимо терема, не удержался Казимир, взглянул на окошко, у которого старший брат дух испустил. Увидал красавицу и не смог с собой совладать. За уздцы потянул, стеганул коня своего вороного, ударил пятками по рёбрам и к окну устремился. Подскочил к терему и поцеловал девицу в губы алые. Оттолкнула Любава Казимира, взглянула на него глазами, ужаса полными. Не смог Казимир этого взгляда выдержать и замертво упал. А красавица в терем убежала.

Закручинился Тихомир. Похоронил брата своего под курганом и отправился было домой. Но подошла к нему ведьма и говорит: – Не губи, добрый молодец, меня и дочь мою. Один ты остался – ты и жених ей. Поцелуешь – заклятие кощеево рассеется и сам счастлив будешь! – Ладно.

Подошёл Тихомир к окну и поцеловал в губы алые Любаву. Целует и оторваться не может, больно поцелуй сладок. А когда взглянул на красавицу, то в глазах её любовь узрел. Любава и говорит Тихомиру: – Возьми меня с собой, буду тебе женой верной, жизни теперь без тебя не вижу!

Сели они на коней и поскакали домой. Свадьбу сыграли. А затем жили долго и счастливо».

Источник