- Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телеграфа

- Древние способы передачи информации на дальние расстояния — сигнальные огни и барабаны

- Система курьерской службы новостей: от узелкового письма до пергамента

- Глашатаи в Европе и на Руси

- Калики перехожие, поющие песни и рассказывающие былины

- Уроки 62 — 64 Предыстория информатики История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ (§ 22. Предыстория информатики. § 23. История ЭВМ 24. История программного обеспечения и ИКТ)

- Содержание урока

- История средств обработки информации

- Аналитическая машина Бэббиджа — предшественница ЭВМ

- Древние способы обработки информации

Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телеграфа

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Древние способы передачи информации на дальние расстояния — сигнальные огни и барабаны

С древних времен человечество использует самые разные средства, чтобы передавать важную информацию. Наиболее популярным способом сообщить что-то значимое в соседние селения были костры. Они использовались с незапамятных времен, а неактуальными стали лишь в 19 веке (когда вместо факельного огня стали использовать оптический телеграф).

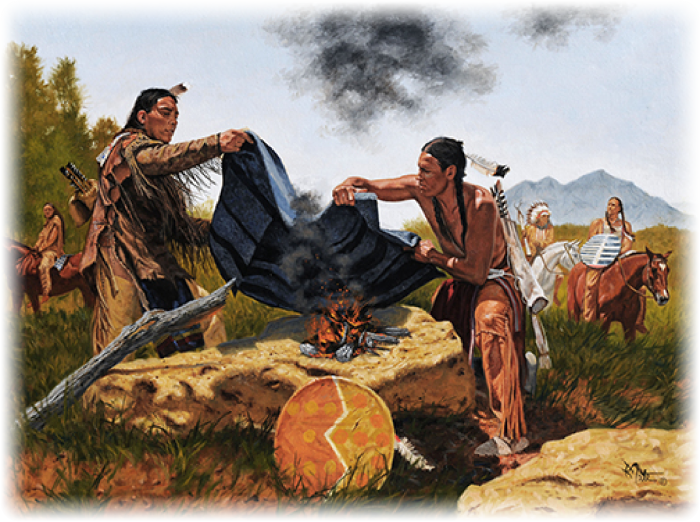

Костры жгли в Древней Греции, на башнях Великой китайской стены, на Руси. В совершенстве владели искусством костра индейцы Северной Америки, которые обучались данному мастерству у колдунов и могли считаться полноправными членами сообщества лишь при обладании нужными знаниями.

Дымовой код имел обширные возможности. Придавая клубам дыма определенный цвет и форму, индейцы могли передавать различные сведения — предупредить о военном вторжении, информировать о количестве врагов и месте их расположения, договориться о подмоге.

Для варьирования густоты и цвета дыма использовали разное сырье — сухая трава и тонкий хворост создавали полупрозрачную светлую завесу. Для получения темного и густого дыма применяли минералы, мокрую древесину, кости животных, ткань. Возможности огненного телеграфа, используемого в Европе, были куда более скудными.

Барабаны — еще один способ общения, который продемонстрировал впечатляющую жизнеспособность. Его начали применять в доисторические времена, и по сей день в некоторых западноафриканских племенах не утеряна актуальность барабанов. Звуки разнообразны по тональности и продолжительности, это позволяет передавать сообщения со всевозможным смыслом, а не только сигнализировать об опасности. Во многих деревнях Африки о собрании или начале обряда извещают звуками конического барабана окпоро.

Система курьерской службы новостей: от узелкового письма до пергамента

В античные времена послания, адресованные конкретному лицу или группе, передавались с помощью услуг гонцов. Эта профессия была очень опасной, ведь если приходилось доставлять письмо с недобрыми вестями, то вероятность казни была достаточно вероятной.

Гонцы Древнего Египта должны были позаботиться о наличии завещания, особенно те, кто доставлял письма за пределы государства, так как их жизнь была в постоянной опасности. Опасность представляли как дикие звери, так и жестокие нравы иноземцев.

Даже специальные опознавательные знаки (колокольчики в Японии, красные щиты на Руси) не могли гарантировать сохранность жизни и здоровья гонца.

Сообщения представляли собой шнуры различной длины и цвета с узлами. На территории современной Мексики и Перу такое послание называлось кипу. Смысл его определяли такие параметры, как способ завязывания, количество и место расположение узлов.

А в греческом городе Пергама усовершенствовали технологию письма на шкурах животных, сырье стали обрабатывать тщательнее, чем это делали персы. Поэтому новый носитель информации стал практичным, легким, долговечным. Он мог использоваться несколько раз, а писали на пергаменте с двух сторон. Единственным недостатком носителя была дороговизна: чтобы произвести такое полотно, требовалось выполнить несколько видов работ — тщательное промывание, вымачивание в известковом растворе, сушка при определенном режиме температуры и влажности, отделение мездры, обработка пемзой.

Использовали пергамент для обмена сообщениями между высокопоставленными лицами.

Глашатаи в Европе и на Руси

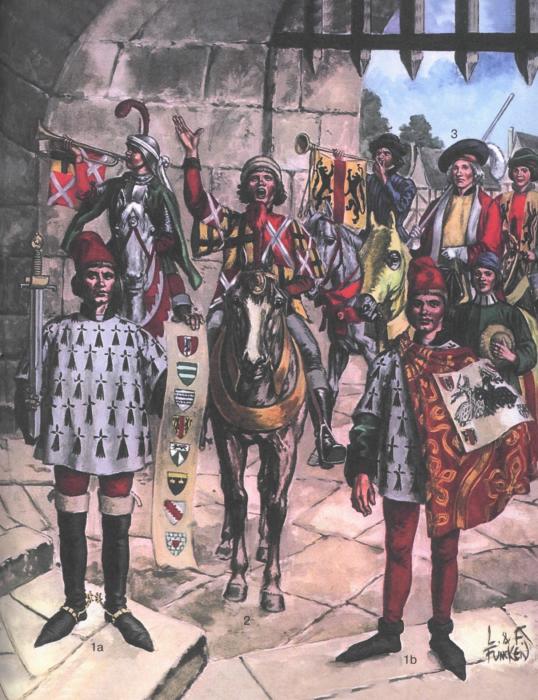

С 12 века в Европе появляются люди новой профессии, обязанностью которых было обнародование общественно важной оперативной информации. Их называли глашатаи. Они выступали в публичных местах, озвучивая актуальные новости. Это могло быть торжественное сообщение о военной победе или, напротив, поражении, анонс циркового выступления или уточнение времени и места раздачи хлеба. Также глашатаи обличали преступников, предателей, объявляли о предстоящих казнях и судах, доносили агитационные сообщения до народа.

Роль глашатаев высоко ценилась в средневековом обществе, представители данной профессии наделялись особенными административными правами. С 1258 года по инициативе короля Филиппа Августа глашатаи объединились в единую корпорацию. Требования к их эрудиции и дикции были довольно высокими, также следовало знать Закон Божий и демонстрировать почтение к традициям.

На Руси честь информировать народ о важных государственных событиях принадлежала бирючу. Ему также следовало выражать почтение, так как он считался человеком, приближенным к князю. Громогласный бирюч должен был четко и без запинки прочитать послание народу. А при необходимости следовало дать точные комментарии, чтобы необразованные люди поняли волю князя правильно. Картавые, шепелявые или заикающиеся люди не имели ни малейшего шанса получить престижную должность.

Калики перехожие, поющие песни и рассказывающие былины

Для тех, кто имел физические недостатки, все же существовала ниша в «медийном пространстве». Важным источником информации на Руси о событиях в духовном мире начиная с 10 века были паломники на Святую Землю. Их звали калики перехожие, но несмотря на созвучность, калеками они были не все. Первое время представители этой профессии нередко имели богатырскую внешность, дорогие одежды и аксессуары — соболиные шубы, бархатные сумки.

Позже эта группа пополнялась исключительно нищими, жившими подаянием от благодарных слушателей. Тем не менее авторы былин, сказаний и песен несмотря на свою непредставительную внешность пользовались популярностью и уважением. Они почитались как люди не земные, но духовные. Калик радушно принимали в избе или во дворе, угощали, внимательно слушали их песни, былины и жития святых.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Уроки 62 — 64

Предыстория информатики

История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ

(§ 22. Предыстория информатики. § 23. История ЭВМ

24. История программного обеспечения и ИКТ)

Содержание урока

§ 22. Предыстория информатики

История средств обработки информации

§ 23. История ЭВМ

§ 24. История программного обеспечения и ИКТ

История средств обработки информации

Теперь познакомимся со средствами обработки информации. Важнейшим видом такой обработки являются вычисления. Появление и развитие счетных инструментов стимулировали развитие земледелия, торговли, мореплавания, астрономии и многих других областей практической и научной деятельности людей.

Нетрудно догадаться, что первым счетным средством для человека были его пальцы. Этот инструмент всегда «под рукой»! Кто из вас им не пользовался?

Вот как описывает пальцевой счет туземцев Новой Гвинеи знаменитый русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай: «. папуас загибает один за другим пальцы руки, причем издает определенный звук, например «бе, бе, бе». Досчитав до пяти, он говорит «ибон-бе» (рука). Затем он загибает пальцы другой руки, снова повторяет «бе, бе». пока не дойдет до «ибон али» (две руки). Затем он идет дальше, приговаривая «бе, бе». пока не дойдет до «самба-бе» и «самба-али» (одна нога, две ноги). Если нужно считать дальше, папуас пользуется пальцами рук и ног кого-нибудь другого».

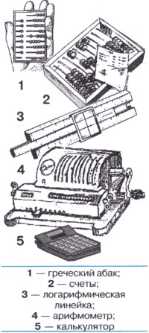

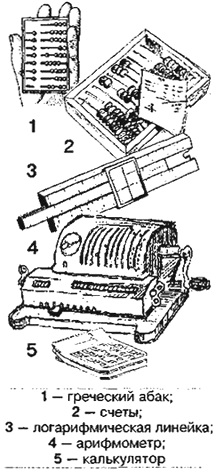

В V веке до нашей эры в Греции и Египте получил распространение абак. «Абак» — это греческое слово, которое переводится как «счетная доска». Вычисления на абаке производились перемещением камешков по желобам на мраморной доске.

Подобные счетные инструменты распространялись и развивались по всему миру. Например, китайский вариант абака назывался суан-пан. «Потомком» абака можно назвать и русские счеты. В России они появились на рубеже XVI-XVII веков. До недавнего времени они активно использовались, преимущественно в торговле.

В начале XVII века шотландский математик Джон Непер ввел понятие логарифма, опубликовал таблицы логарифмов. Затем в течение двух веков развивались вычислительные инструменты, основанные на использовании этой математической функции. Логарифмы позволяют свести трудоемкие арифметические операции — умножение и деление — к более простым — сложению и вычитанию. В результате появилась логарифмическая линейка. Этот инструмент до недавнего времени был вычислительным средством инженеров. И лишь ближе к концу XX столетия его вытеснили электронные калькуляторы.

В 1645 году французский математик Влез Паскаль создал первую счетную машину. Машина Паскаля позволяла быстро выполнять сложение многозначных чисел.

Немецкий ученый Лейбниц, развив идею Паскаля, создал механический арифмометр, на котором можно было выполнять все четыре арифметические операции с многозначными числами. Позднее арифмометр многократно совершенствовался, в том числе и русскими изобретателями П. Л. Чебышевым и В. Т. Однером.

Арифмометр был предшественником современного калькулятора — маленького электронно-вычислительного устройства. Сейчас практически у каждого школьника есть калькулятор, который помещается в кармане. Любому академику начала XX века такое устройство показалось бы фантастическим.

Аналитическая машина Бэббиджа — предшественница ЭВМ

Арифмометр, как и простой калькулятор, — это средство механизации вычислений. Человек, производя вычисления на таком устройстве, сам управляет его работой, определяет последовательность выполняемых операций. Мечтой изобретателей вычислительной техники было создание считающего автомата, который бы без вмешательства человека производил расчеты по заранее составленной программе.

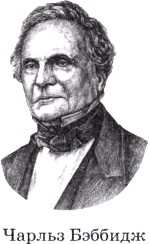

В период между 1820 и 1856 годами Бэббидж работал над созданием программно управляемой Аналитической машины. Это было настолько сложное механическое устройство, что проект так и не был реализован.

Можно сказать, что Бэббидж опередил свое время. Для осуществления его проекта в ту пору еще не существовало подходящей технической базы. Некоторым ученым современникам Бэббиджа его труд казался бесплодным. Однако пророчески звучат сейчас слова самого Чарльза Бэббиджа: «Природа научных знаний такова, что малопонятные и совершенно бесполезные приобретения сегодняшнего дня становятся популярной пищей для будущих поколений».

Основные идеи, заложенные в проекте Аналитической машины, в нашем веке были использованы конструкторами ЭВМ. Все главные компоненты современного компьютера присутствовали в конструкции Аналитической машины: это склад (в современной терминологии — память), где хранятся исходные числа и промежуточные результаты; мельница (арифметическое устройство), в которой осуществляются операции над числами, взятыми из склада; контора (устройство управления), производящая управление последовательностью операций над числами соответственно заданной программе; блоки ввода исходных данных и печати результатов.

Для программного управления Аналитической машиной использовались перфокарты — картонные карточки с пробитыми в них отверстиями (перфорацией). Перфокарты были изобретены в начале XIX века во Франции Жозефом М. Жаккардом для управления работой автоматического ткацкого станка.

Интересным историческим фактом является то, что первую программу для машины Бэббиджа в 1846 году написала Ада Лавлейс — дочь великого английского поэта Джорджа Байрона.

Следующая страница

Источник

Древние способы обработки информации

История средств обработки информации

Теперь познакомимся со средствами обработки информации. Важнейшим видом такой обработки являются вычисления. Появление и развитие счетных инструментов стимулировали развитие земледелия, торговли, мореплавания, астрономии и многих других областей практической и научной деятельности людей.

Нетрудно догадаться, что первым счетным средством для человека были его пальцы. Этот инструмент всегда «под рукой»! Кто из вас им не пользовался?

Вот как описывает пальцевой счет туземцев Новой Гвинеи знаменитый русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай: «. папуас загибает один за другим пальцы руки, причем издает определенный звук, например «бе, бе, бе». Досчитав до пяти, он говорит «ибон-бе» (рука). Затем он загибает пальцы другой руки, снова повторяет «бе, бе». пока не дойдет до «ибон али» (две руки). Затем он идет дальше, приговаривая «бе, бе». пока не дойдет до «самба-бе» и «самба-али» (одна нога, две ноги). Если нужно считать дальше, папуас пользуется пальцами рук и ног кого-нибудь другого».

В V веке до нашей эры в Греции и Египте получил распространение абак. «Абак» – это греческое слово, которое переводится как «счетная доска». Вычисления на абаке производились перемещением камешков по желобам на мраморной доске.

Подобные счетные инструменты распространялись и развивались по всему миру. Например, китайский вариант абака назывался суан-пан. «Потомком» абака можно назвать и русские счеты. В России они появились на рубеже XVI – XVII веков. И до сих пор в нашей стране счеты можно увидеть не только в музеях. До недавнего времени они активно использовались, преимущественно в торговле.

В начале XVII века шотландский математик Джон Непер ввел понятие логарифма, опубликовал таблицы логарифмов. Затем в течение двух веков развивались вычислительные инструменты, основанные на использовании этой математической функции. Логарифмы позволяют свести трудоемкие арифметические операции – умножение и деление – к более простым – сложению и вычитанию. В результате появилась логарифмическая линейка. Этот инструмент до недавнего времени был вычислительным средством инженеров. И лишь ближе к концу XX столетия его вытеснили электронные калькуляторы.

В 1645 году французский математик Блез Паскаль создал первую счетную машину. Машина Паскаля позволяла быстро выполнять сложение многозначных чисел.

Немецкий ученый Лейбниц, развив идею Паскаля, создал механический арифмометр, на котором можно было выполнять все четыре арифметические операции с многозначными числами. Позднее арифмометр многократно совершенствовался, в том числе и русскими изобретателями П. Л. Чебышевым и В. Т. Однером.

Арифмометр был предшественником современного калькулятора — маленького электронно-вычислительного устройства. Сейчас практически у каждого школьника есть калькулятор, который помещается в кармане. Любому академику начала XX века такое устройство показалось бы фантастическим.

Машина Бэббиджа — предшественница ЭВМ

Арифмометр, как и простой калькулятор, — это средство механизации вычислений. Человек, производя вычисления на таком устройстве, сам управляет его работой, определяет последовательность выполняемых операций. Мечтой изобретателей вычислительной техники было создание считающего автомата, который бы без вмешательства человека производил расчеты по заранее составленной программе.

Автором первого проекта вычислительного автомата был профессор Кембриджского университета Чарльз Бэббидж

В период между 1820 и 1856 годами Бэббидж работал над созданием программно управляемой Аналитической машины. Это было настолько сложное механическое устройство, что проект так и не был реализован.

Можно сказать, что Бэббидж опередил свое время. Для осуществления его проекта в ту пору еще не существовало подходящей технической базы. Некоторым ученым современникам Бэббиджа его труд казался бесплодным. Однако пророчески звучат сейчас слова самого Чарльза Бэббиджа: «Природа научных знаний такова, что малопонятные и совершенно бесполезные приобретения сегодняшнего дня становятся популярной пищей для будущих поколений».

Основные идеи, заложенные в проекте Аналитической машины, в нашем веке были использованы конструкторами ЭВМ. Все главные компоненты современного компьютера присутствовали в конструкции аналитической машины: это СКЛАД (в современной терминологии — память), где хранятся исходные числа и промежуточные результаты; МЕЛЬНИЦА (арифметическое устройство), в которой осуществляются операции над числами, взятыми из склада; КОНТОРА (устройство управления), производящая управление последовательностью операций над числами соответственно заданной программе; БЛОКИ ВВОДА исходных данных и ПЕЧАТИ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Для программного управления Аналитической машиной использовались перфокарты — картонные карточки с пробитыми в них отверстиями (перфорацией). Перфокарты были изобретены в начале XIX века во Франции Жозефом М. Жаккардом для управления работой автоматического ткацкого станка.

Интересным историческим фактом является то, что первую программу для машины Бэббиджа в 1846 году написала Ада Лавлейс — дочь великого английского поэта Джорджа Байрона.

Аналитическая машина Бэббиджа — это уже универсальное средство, объединяющее в себе обработку информации, хранение информации и обмен исходными данными и результатами с человеком.

Источник