- Дописьменные способы общения людей

- примитивное рисунчатое письмо. Возникло в VIII-VI тыс. до н.э. на основе

- первобытной живописи. Посредством рисунка (пиктограммы) передавалось

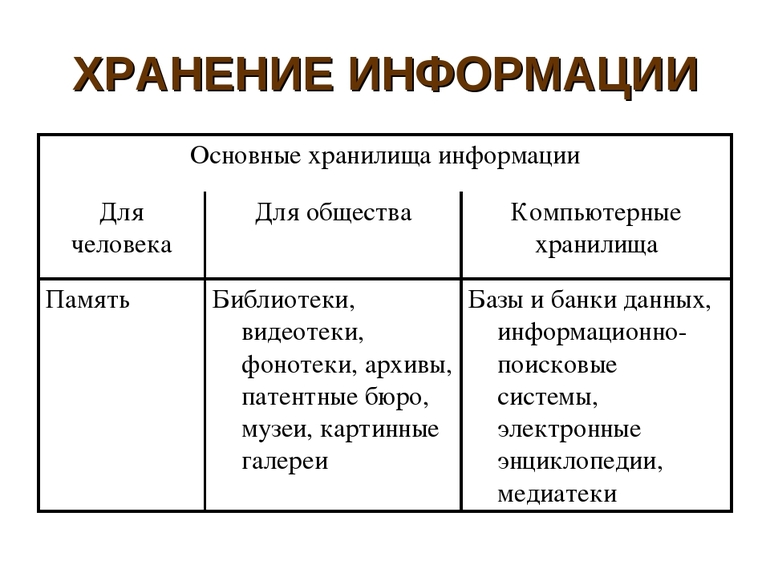

- Хранение информации — способы, виды и свойства

- История развития

- Магнитные и оптические носители

- Виды цифровой памяти

- Использование интернета

- Обработка и хранение данных: от древности до ЦОДов

- До изобретения письменности

- От клинописи до печатного станка

- От Гутенберга до лампы

- От перфокарт и магнитных лент к современным ЦОДам

Дописьменные способы общения людей

Автор: Егорова Ксения

Дописьменные способы общения людей

В древнейшие времена люди еще не знали письменности. Для общения они придумали свои сигналы, которые без слов что-то обозначали, запрещали или разрешали.

Например, к анадские индейцы разводили костры, дым которых был далеко виден. Этот дым мог многое сообщить людям на большом расстоянии. У австралийских аборигенов было даже специальное слово, обозначающее «читать дым».

А вот в Европе при приближении опасности на холмах или сторожевых башнях зажигались сигнальные огни. Огонь, зажженный на первом холме, был виден на следующем. В ответ на принятый сигнал там тоже зажигали огонь. Затем на третьем, четвертом, пятом холме и т. д. Сигнал, передаваемый по такой эстафете, быстро облетал всю страну.

В Африке известия передавались от одного поселения к другому дробью большого барабана – тамтама. До сих пор жители одного из островов побережья Африки пользуются двумя языками: языком слов и языком свиста. Этот остров покрыт горами, между которыми находятся глубокие ущелья. Люди, живущие по разным сторонам ущелья, «переговариваются» языком свиста: сообщают новости, зовут в гости. Ведь человеческий голос быстро теряется в горах, а свист разносится очень далеко. Говорят, что в о время Второй мировой войны этот остров был захвачен фашистами. И партизаны стали передавать друг другу сообщения языком свиста, а враги ничего не понимали.

Так как языки сигналов не могли «принять на себя» всю информацию, которую людям надо было сообщить друг другу , то возникла необходимость созда ть письменност ь .

В древнейшие времена возникли такие дописьменные способы общения, как предписьменности ( древние знаковые средства) : предметное письмо и рисунчатое письмо.

Предметное письмо основано на использовании в качестве знаков различ —

ных предметов: палочек, камней, раковин, глиняных геометрических фигурок, нитей с узелками. Ими «записывали» количество скота, продуктов питания и прочих ценностей, иногда они служили календарями. Этот вид предписьменности известен с X тысячелетия до н.э.

В первобытные времена появились «охотничьи» и «дорожные» знаки, в качестве которых использовались ветви деревьев или поломанные стрелы.

Ветвь, положенная поперек тропы, запрещала движение или предупрежда —

ла об опасности. Также д ля передачи информации и для запоминания перво —

бытные народы использовали «палочное» письмо . Палка, в откнутая в землю

на обочине информир овала о длине пути и возможных на нем препятствиях

и опасностях. Такое письмо использовали древние скандинавы, аборигены

Австралии и Новой Зеландии.

Североамериканские индейцы использовали ракушечное письмо — вампум

(от wampumpeag – «нити с раковинами»). Он представлял собой полосу

переплетенных шнуров с нанизанными на них раковинами. Его могли носить

как пояс или использовать в качестве денег, но главным его назначением

была передача сообщений от племени к племени. Содержание сообщения

выражалось цветом, количеством и взаиморасположением раковин. Так,

раковины, окрашенные в разные цвета, имелиопределенное значение: красный

– война , черный — угроза, белый – мир .

Предметное письмо явилось важным шагом на пути развития письменности, но оно не могло передать всю полноту устной речи человека. Современной системой письма в основу был взят не предмет, а рисунок.

Пиктография (от лат. pictus — нарисованный и греч. gr?pho — пишу) –

примитивное рисунчатое письмо. Возникло в VIII-VI тыс. до н.э. на основе

первобытной живописи. Посредством рисунка (пиктограммы) передавалось

какое-либо сообщение в целом. Сначала это были сцены охоты, по том — военные сообщения, магические заклинания, любовные письма .

Пиктография засвидетельствована у племён Северной Америки, Меланезии,

Африки и на северо-востоке России (у коряков и юкагиров). Она просуществовала вплоть до начала XX вв. Ученые до сих пор спорят о табличках с острова Пасхи, об ацтекском письме: это – предписьменность или уже настоящее письмо?

Американский поэт Г. Логфелло живо и

красочно рассказал о создании рисунчатого письма у древних индейцев

в поэме “Песнь о Гайавате».

Как только возникло рисунчатое письмо, возник и вопрос: как его читать? ? Ведь легко было ошибиться в понимании сообщения, в этом один из недостатков пиктограмм. Об этом забавно рассказал английский писатель XIX — начала XX вв. Р. Киплинг в сказке «Как было написано письмо». Пиктография используется и в наши дни: в рекламе, компьютерных программах, как дорожные знаки, олимпийская символика.

Но возможности пиктограмм малы и не были приспособлены для передачи

более детальной и сложной информации , то н еобходима была настоящая

письменность.

На основе рисунчатого письма возник ла настоящая письменность.

Первыми ее видами являются шумерская клинопись и египетские иероглифы,

появившиеся около 5000 лет назад.

Человечество прошло длительный исторический путь до изобретения

Источник

Хранение информации — способы, виды и свойства

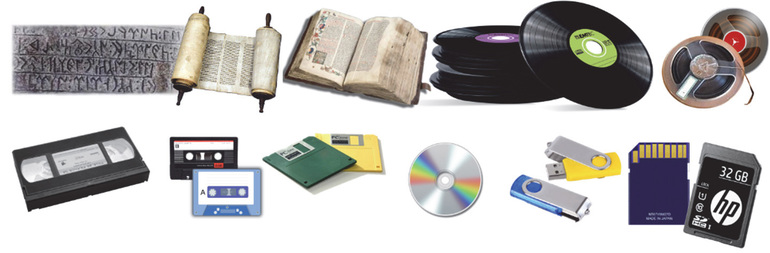

История развития

С древних времён человечество пыталось запомнить данные и передать их будущим поколениям. Сначала впечатления об окружающем мире первобытные люди рисовали на камнях в пещерах, где жили, потом в процессе эволюции появилась письменность. Этот фактор стал прототипом современных информационных хранилищ.

Количество исписанных листов становилось всё больше, информация накапливалась с каждым днём, проводились исследования, открытия, человечество пыталось найти ответы на главные вопросы. Это привело к научно-техническому прогрессу и развитию информационных технологий. Вместо исписанных тетрадей и потёртых зачитанных книг появились первые электронные носители, позволяющие хранить ведомости, фотографии и видеофайлы в виде цифрового кода, записанного на носитель.

Для считывания данных использовалось специальное устройство, которое со временем только совершенствовалось, увеличивая возможности и место хранения.

Если раньше данные хранились на дискетах, дисках, в памяти компьютера, то сейчас облачное хранение позволяет избавить от ненужных элементов и держать всю информацию на специальных серверах, доступ к которым возможен в любую секунду. Цифровой вид не только уменьшает место хранения, но и помогает быстро провести категоризацию, разместить нужные файлы по отдельным папкам.

Если говорит кратко, то, благодаря развитию информационных технологий, стало возможным хранение большого объёма данных без использования материальных носителей. Конечно, это не отменяет блокноты и тетради, но качественно уменьшает их количество и сужает сферу использования.

Благодаря новым способам хранения данных увеличивается и срок размещения информации на разных платформах.

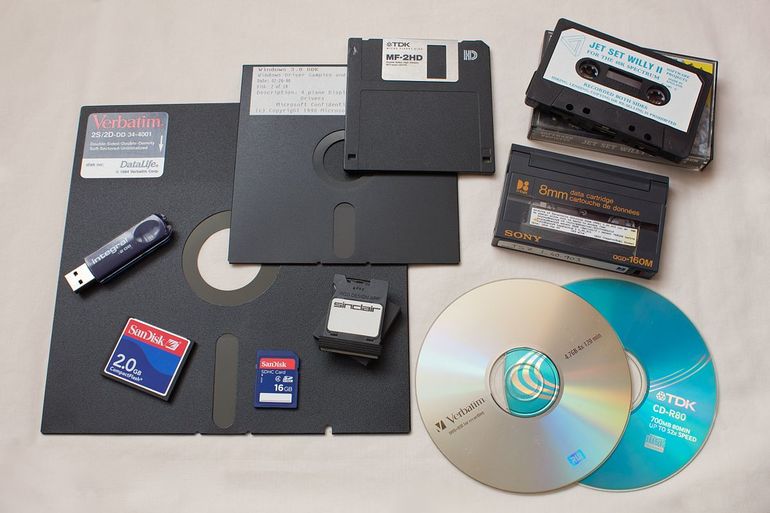

Магнитные и оптические носители

Магнитная запись была изобретена в XIX веке и первоначально использовалась только для хранения аудиофайлов. Первым носителем была стальная проволока диаметром около 1 мм. Позже стала использоваться стальная катаная лента.

К сожалению, качественные характеристики были недостаточными для частого использования, поэтому учёные начали искать альтернативу. Для записи 14-часовой беседы пришлось использовать примерно 100 кг проволоки, которая имела довольно большую протяжность.

Магнитные носители не только были неудобными в использовании, но и создавали дополнительные трудности в процессе хранения, ведь окружающие факторы могли нарушить качество или даже испортить ленты. В 20-х годах появилась магнитная лента на двух основах:

- Бумажная.

- Лавсановая. На поверхность наносится тонкий слой специального порошка, что защищает ленту и делает качество записи намного лучше.

Вторая половина ХХ века принесла много изменений. Теперь, кроме звука, на ленту стало можно переносить изображения. Это было первым шагом на пути к появлению видео. Дальше технологии развивались быстро, начали выпускаться видеокамеры и видеомагнитофоны, благодаря которым можно было пересматривать первые фильмы — сначала чёрно-белые, а потом и в цветном формате. В рефератах хранение информации описывается как технический процесс, который начал формироваться в ХІХ веке и продолжает совершенствоваться по сегодняшний день.

На смену магнитному пришёл лазерный тип нанесения информации на поверхность носителя. Был изобретён квантовый генератор, с помощью которого и происходила обработка информации для записи. Этот метод повысил плотность записи, благодаря чему диски имеют больший информационный объем, чем другие носители.

Во второй половине 1990-х годов появились универсальные цифровые DVD-диски, благодаря которым повысился объем записи.

Диски занимали немного места, но из-за чувствительной поверхности, которая могла повредиться или поцарапаться, их использование перестало быть практичным. Современные информационные технологии предложили новый метод хранения, без носителя.

Виды цифровой памяти

Способы хранения информации в информатике постоянно совершенствуются, открывая для пользователей новые возможности. Запоминающие устройства для хранения используют разные методы. Стандартным вариантом ещё несколько лет назад были архивы, благодаря которым можно было не только скрыть нужные файлы, но и сжать их обычный размер, тем самым увеличив общее место хранения. Что касается цифровой памяти, то она может быть двух видов:

- Внешняя. К этому типу относятся винчестер, карта памяти и компакт-диск. Последний сейчас практически не используется, его альтернативой стали флеш-карты. Благодаря такой замене резко уменьшилось количество использования дисков, что благоприятно повлияло на экологию. А также код информации часто нарушался из-за повреждений на дисках, поэтому флеш формат более подходящий.

- Внутренняя. Сюда входят оперативные варианты и память кэша.

До конца XX века эти типы хранения считались единственными. Позже появился способ получше, благодаря которому доступ к данным стал возможным в любое время и с любого подходящего для этого цифрового устройства. В рефератах на тему хранения информации отдельная тема посвящена интернету. Во Всемирной паутине можно хранить любое количество данных, используя при этом разные варианты облачных хранилищ.

В последние годы учёные активно работают над созданием специальных дисков, которые смогут хранить на себе достаточное количество информации. Используемые в процессе нанотехнологии работают на уровне атомов и молекул. Одно средство для записи данных, созданное по такой технологии, сможет заменить тысячи дисков, а места на нём должно хватить, чтобы записать каждую секунду человеческой жизни.

Хотя это и звучит как фрагмент фантастического фильма, на самом деле человечество стремительно движется к тому, чтобы создать универсальное хранилище для всей информации.

Использование интернета

Максимально комфортный и доступный для всех способ хранения информации, предоставляющий бесплатные хранилища для данных, используется во всём мире. Использовать интернет можно на любых устройствах, поддерживающих подключение к сети. В докладах и рефератах хранение информации представлено несколькими способами, наиболее эффективный из которых именно интернет.

Чтобы важные ведомости были всегда в зоне доступа, специалисты советуют сделать несколько копий и разместить их в хранилищах и на материальных носителях. Сбои программ, поломки могут навредить информации, поэтому, чтобы не потерять самое важное, необходимо придерживаться простых советов:

- Создание нескольких аккаунтов на разных облачных ресурсах поможет уберечь нужные данные от потерь. Желательно скопировать папку с информацией и разместить данные на компьютере. Если доступ к интернету будет ограничен, можно будет воспользоваться хранилищем на винчестере.

- Использование дополнительных внешних устройств поможет сохранить необходимую информацию. Свой выбор лучше остановить на флеш-картах, так как поверхность дисков может поцарапаться, а тогда считать информацию с носителя будет тяжело.

- «Облачные» сервисы предлагают премиум-аккаунты. Хотя эта опция платная, но, как показывает практика, помогает надёжно защитить информацию и увеличивает свободное пространство.

Благодаря возможности хранения информации люди могут делиться данными и передавать полезные сведения своим детям. Информацию можно использовать многократно без потери качества именно благодаря хранению на облачных ресурсах, передавать в сообщениях через социальные сети или пересылать по электронной почте. Интернет даёт возможность выбора не только в плане вариантов хранения, но и в отношении дальнейшего использования полученных данных.

Развитие информационных технологий в последнее время занимает основную часть работы учёных. Создаются новые варианты хранения информации, проводятся исследования разных нанотехнологических устройств, способных записывать и передавать большие объёмы данных.

Источник

Обработка и хранение данных: от древности до ЦОДов

Наше время часто называют информационным веком. Однако информация была критически важна для рода человеческого на протяжении всего его существования. Человек никогда не был самым быстрым, самым сильным и выносливым животным. Своим положением в пищевой цепи мы обязаны двум вещам: социальности и способности передавать информацию более чем через одно поколение.

То, как информация хранилась и распространялась сквозь века, продолжает оставаться буквально вопросом жизни и смерти: от выживания племени и сохранения рецептов традиционной медицины до выживания вида и обработки сложных климатических моделей.

Посмотрите на инфографику (кликабельна для просмотра в полной версии). Она отображает эволюцию устройств хранения данных, и масштабы действительно впечатляют. Однако эта картинка далека от совершенства — она охватывает каких-то несколько десятилетий истории человечества, уже живущего в информационном обществе. А между тем данные накапливались, транслировались и хранились с того момента, откуда нам известна история человечества. Сперва это была обычная человеческая память, а в недалёком будущем мы уже ждём хранения данных в голографических слоях и квантовых системах. На Хабре уже неоднократно писали про историю магнитных накопителей, перфокарты и диски размером с дом. Но ещё ни разу не было проделано путешествие в самое начало, когда не было железных технологий и понятия данных, но были биологические и социальные системы, которые научились накапливать, сохранять, транслировать информацию. Попробуем сегодня прокрутить всю историю в рамках одного поста.

Источник изображения: Flickr

До изобретения письменности

До того, как появилось то, что можно без сомнения назвать письменностью, основным способом сохранить важные факты была устная традиция. В такой форме передавались социальные обычаи, важные исторические события, личный опыт или творчество рассказчика. Эту форму сложно переоценить, она продолжала процветать вплоть до средних веков, далеко после появления письменности. Несмотря на неоспоримую культурную ценность, устная форма — эталон неточности и искажений. Представьте себе игру в «испорченный телефон», в которую люди играют на протяжении нескольких столетий. Ящерицы превращаются в драконов, люди обретают песьи головы, а достоверную информацию о быте и нравах целых народностей невозможно отличить от мифов и легенд.

Боян

От клинописи до печатного станка

Для большинства историков рождении цивилизации с большой буквы неотрывно связано с появлением письменности. Согласно распространенным теориям, цивилизация в современном ее понимании появляется в результате создания излишков пищи, разделения труда и появления торговли. В долине Тигра и Евфрата произошло именно это: плодородные поля дали почву торговле, а коммерция, в отличии от эпоса, требует точности. Было это примерно в 2700 г. до нашей эры, то есть 4700 лет назад. Львиная доля шумерских табличек с клинописью заполнены бесконечным рядом торговых транзакций. Не все, конечно, так банально, например, расшифровка шумерской клинописи сохранила для нас старейшую на данный момент литературную работу — «Эпос о Гильгамеше».

Глиняная табличка с клинописью

Клинопись, определенно, была отличным изобретением. Глиняные таблички неплохо сохранились, что уж говорить о клинописи, выбитой на камне. Но у клинописи есть однозначный минус — скорость, и физический (не в мегабайтах) вес итоговых «документов». Представьте, что вам нужно срочно написать и доставить несколько счетов в соседний город. С глиняными табличками такая работа может стать в буквальном смысле неподъемной.

Во многих странах, от Египта до Греции, человечество искало способы быстро, удобно и надежно фиксировать информацию. Все больше люди приходили к той или иной вариации тонких листов органического происхождения и контрастных «чернил». Это решало проблему с со скоростью и, так сказать, «емкостью» на килограмм веса. Благодаря пергаменту, папирусу и, в конечном счете, бумаге человечество получило свою первую информационную сеть: почту.

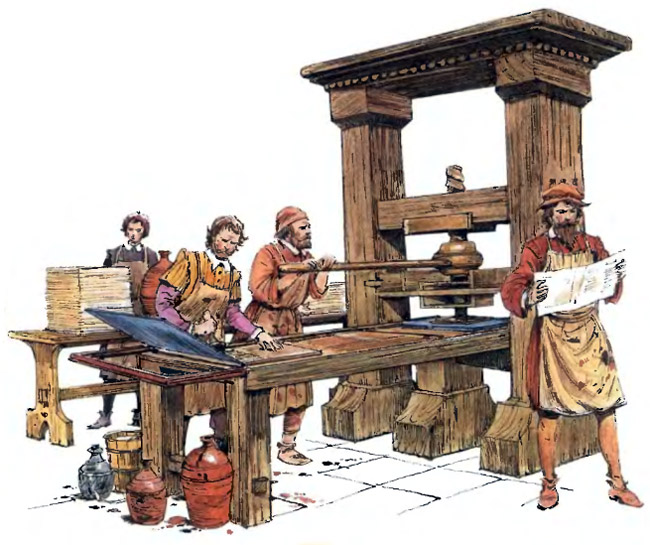

Однако, с новыми преимуществами пришли новые проблемы: все, что написано на материалах органического происхождения имеет свойство разлагаться, выцветать, да и просто гореть. В эпоху от темных веков вплоть до изобретения печатного пресса большим и важным делом было копирование книг: буквальное переписывание набело, буква за буквой. Если представить сложность и трудоемкость этого процесса, легко понять, почему чтение и письмо оставались привилегией очень узкой прослойки монашества и знатных людей. Однако в середине пятнадцатого века произошло то, что можно назвать Первой Информационной Революцией.

От Гутенберга до лампы

Попытки упростить и ускорить набор текста с помощью комплектов заранее отлитых словоформ или букв и ручного пресса предпринимали еще в Китае в 11 веке. Почему же мы мало знаем об этом и привыкли считать родиной печати Европу? Распространению наборной печати в Китае помешала их собственная сложная письменность. Производство литер для полноценной печати на китайском было слишком трудоемким.

Благодаря Гутенбергу же, у книг появилось понятие экземпляра. Библия Гутенберга была отпечатана 180 раз. 180 копий текста, и каждая копия повышает вероятность, что пожары, наводнения, ленивые переписчики, голодные грызуны не будут помехой для будущих поколений читателей.

Печатный станок Гутенберга

Ручной пресс и ручной подбор литер, однако, не являются, конечно, оптимальным по скорости и трудозатратам процессом. С каждым столетием человеческое общество стремилось не только найти способ сохранить информацию, но и распространить ее как можно более широкому кругу лиц. С развитием технологий, эволюционировала как печать, так и производство копий.

Ротационная печатная машина была изобретена в конце девятнадцатого века, и ее вариации используются вплоть до сегодняшнего дня. Эти махины, с непрерывно вращающимися валами, на которых закреплены печатные формы, были квинтэссенцией индустриального подхода и символизировали очень важный этап в информационном развитии человечества: информация стала массовой, благодаря газетам, листовкам и подешевевшим книгам.

Массовость, однако, не всегда идет на пользу конкретному кусочку информации. Основной носитель, бумага и чернила, все так же подвержены износу, ветхости, утере. Библиотеки, полные книг по всем возможным областям человеческих знаний, становились все более объемны, занимая огромные пространства и требуя все больше ресурсов для своего обслуживания, каталогизации и поиска.

Очередной сдвиг парадигмы в сфере хранения информации произошел после изобретения фотопроцесса. Нескольким инженерам пришла в голову светлая мысль, что миниатюрные фотокопии технических документов, статей и даже книг могут продлить исходникам жизнь и сократить необходимое для их хранения место. Получившиеся в результате подобного мыслительного процесса микрофильмы (миниатюрные фотографии и оборудование для их просмотра) вошли в обиход в финансовых, технических и научных кругах в 20-х годах двадцатого века. У микрофильма много плюсов — этот процесс сочетает в себе легкость копирования и долговечность. Казалось, что развитие способов хранения информации достигло своего апогея.

Микроплёнка, используется до сих пор

От перфокарт и магнитных лент к современным ЦОДам

Инженерные умы пытались придумать универсальный метод обработки и хранения информации еще с 17-го века. Блез Паскаль, в частности, заметил, что если вести вычисления в двоичной системе счисления, то математические закономерности позволяют привести решения задач в такой вид, который делает возможным создание универсальной вычислительной машины. Его мечта о такой машине осталась лишь красивой теорией, однако, спустя века, в середине 20-го века, идеи Паскаля воплотились в железе и породили новую информационную революцию. Некоторые считают, что она все еще продолжается.

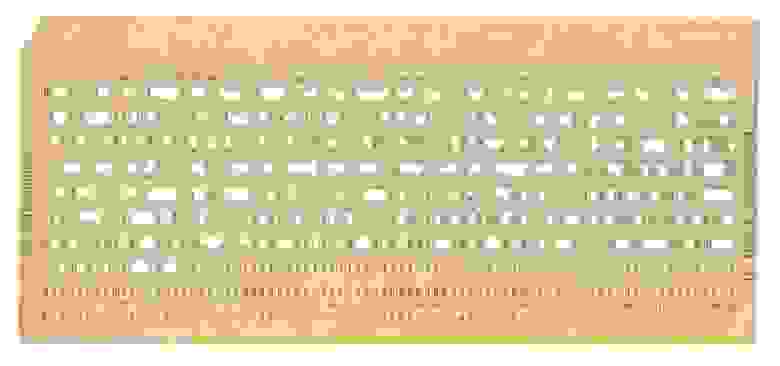

То, что сейчас принято называть «аналоговыми» методами хранения информации, подразумевает, что для звука, текста, изображений и видео использовались свои технологии фиксации и воспроизведения. Компьютерная память же универсальна — все, что может быть записано, выражается с помощью нулей и единиц и воспроизводится с помощью специализированных алгоритмов. Самый первый способ хранения цифровой информации не отличался ни удобством, ни компактностью, ни надежностью. Это были перфокарты, простые картонки с дырками в специально отведенных местах. Гигабайт такой «памяти» мог весить до 20 тонн. В такой ситуации сложно было говорить о грамотной систематизации или резервном копировании.

Компьютерная индустрия развивалась стремительно и быстро проникала во все возможные области человеческой деятельности. В 50-х годах инженеры «позаимствовали» запись данных на магнитную ленту у аналоговой аудио и видеозаписи. Стримеры с кассетами объемом до 80 Мб использовались для хранения и резервного копирования данных вплоть до 90-х годов. Это был неплохой способ с относительно продолжительным сроком хранения (до 50 лет) и небольшим размером носителя? Кроме того, удобство их использования и стандартизация форматов хранения данных ввела понятие резервного копирования в бытовой обиход.

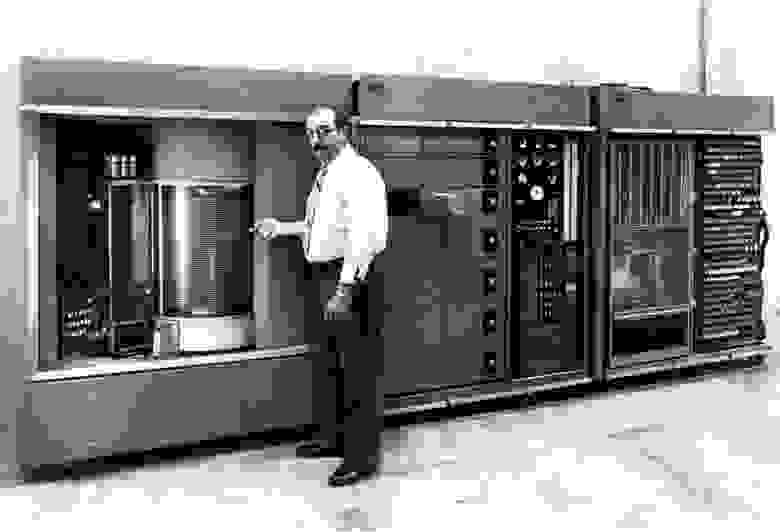

Один из первых жёстких дисков IBM, 5 МБ

У магнитных лент и систем, связанных с ними, есть один серьезный недостаток — это последовательный доступ к данным. То есть, чем дальше запись находится от начала ленты, тем больше времени потребуется для того, чтобы ее прочитать.

В 70-х годах 20-го века был произведен первый «жесткий диск» (HDD) в том формате, в котором он знаком нам сегодня — комплект из нескольких дисков с намагничивающимся материалом и головками для чтения/записи. Вариации этой технологии используются и сегодня, постепенно уступая в популярности твердотельным накопителям (SSD). Начиная с этого момента, в течении всего компьютерного бума 80-х формируются основные парадигмы хранения, защиты и резервного копирования информации. Благодаря массовому распространению бытовых и офисных компьютеров, не обладающих большим объемом памяти и вычислительной мощности, укрепилась модель «клиент-сервер». По началу «сервера» были по большей части локальными, своими для каждой организации, института или фирмы. Не было какой-то системы, правил, информация дублировалась в основном на дискеты или магнитные ленты.

Появление интернета, однако, подстегнуло развитие систем хранения и обработки данных. В 90-х годах, на заре «пузыря доткомов» начали появляться первые дата-центры, или ЦОД-ы (центры обработки данных). Требования к надежности и доступности цифровых ресурсов росли, вместе с ними росла сложность их обеспечения. Из специальных комнат в глубине предприятия или института дата-центры превратились в отдельные здания со своей хитрой инфраструктурой. В то же время, у ЦОД-ов кристаллизовалась своего рода анатомия: сами компьютеры (серверы), системы связи с интернет-провайдерами и все, что касается инженерных коммуникаций (охлаждение, системы пожаротушения и физического доступа в помещения).

Чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше мы зависим от данных, хранящихся где-то в «облаках» ЦОД-ов. Банковские системы, электронная почта, онлайн-энциклопедии и поисковые движки — все это стало новым стандартом жизни, можно сказать, физическим продолжением нашей собственной памяти. То, как мы работаем, отдыхаем и даже лечимся, всему этому можно навредить простой утерей или даже временным отключением от сети. В двухтысячных годах были разработаны стандарты надежности дата центров, от 1-го до 4-го уровня.

Тогда же из космической и медицинской отраслей начали активно проникать технологии резервирования. Конечно, копировать и размножать информацию с тем, чтобы защитить ее в случае уничтожения оригинала люди умели давно, но именно дублирование не только носителей данных, но и различных инженерных систем, а также необходимость предусматривать точки отказала и возможных человеческих ошибок отличает серьезные ЦОДы. Например, ЦОД, принадлежащий к Tier I будет лишь ограниченную избыточность хранения данных. В требования к Tier II уже прописано резервирование источников питания и наличие защиты от элементарных человеческих ошибок, а Tier III предусматривает резервирование всех инженерных систем и защиту от несанкционированного проникновения. Наконец, высший уровень надежности ЦОДа, четвертый, требует дополнительное дублирование всех резервных систем и полное отсутствие точек отказа. Кратность резервирования (сколько именно резервных элементов приходится на каждый основной) обычно обозначается буквой M. Со временем требования к кратности резервирования только росли.

Построить ЦОД уровня надежности TIER-III, — это проект, с которым справится только исключительно квалифицированная компания. Такой уровень надежности и доступности означает, что, как инженерные коммуникации, так и системы связи дублированы, и дата-центр имеет право на простой только в количестве около 90 минут в год.

У нас в Safedata такой опыт есть: в январе 2014 года в рамках сотрудничества с Российским Научным Центром «Курчатовский Институт» нами был введен в эксплуатацию второй дата-центр SAFEDATA — Москва-II, который также отвечает требованиям уровня TIER 3 стандарта TIA-942, ранее же (2007-2010) мы построили дата-центр Москва-I, который отвечает требованиям уровня TIER 3 стандарта TIA-942 и относится к категории центров хранения и обработки данных с защищенной сетевой инфраструктурой.

Мы видим, что в IT происходит еще одна смена парадигмы, и связана она с data science. Обработка и хранение больших объемов данных становятся актуальны как никогда. В каком-то смысле, любой бизнес должен быть готов стать немного учеными: вы собираете огромное количество данных о ваших клиентах, обрабатываете их и получаете для себя новую перспективу. Для реализации таких проектов потребуется аренда большого количества мощных серверных машин и эксплуатация будет не самой дешевой. Либо, возможно, ваша внутренняя ИТ-система настолько сложна, что на поддержание ее уходит слишком много ресурсов компании.

В любом случае, для каких бы целей вам не понадобились значительные вычислительные мощности, у нас есть услуга «Виртуального ЦОДа». Инфраструктура как сервис — не новое направление, однако мы выгодно отличаемся целостным подходом, начиная от специфически ИТ-шных проблем, вроде переноса корпоративных ресурсов в «Виртуальный ЦОД», до юридических, таких как консультация по актуальному законодательству РФ в сфере защиты данных.

Развитие информационных технологий похоже на беспощадно несущийся вперед поезд, не все успевают запрыгнуть в вагон когда им предоставляется возможность. Где-то до сих пор используют бумажные документы, в старых архивах хранятся сотни не оцифрованных микрофильмов, государственные органы могут до сих пор использовать дискеты. Прогресс никогда не бывает линейно-равномерным. Никто не знает, сколько важных вещей мы в результате навсегда потеряли и какое количество часов было потрачено из-за до сих пор не вполне оптимальных процессов. Зато мы в Safedata знаем, как не допустить пустых трат и невосполнимых потерь конкретно в вашем случае.

Источник