- Как добывают нефть

- Фонтанный способ добычи нефти

- Газлифтный способ добычи нефти

- Насосные способы добычи нефти

- Добыча нефти при помощи установки штангового глубинного насоса (УШГН)

- Добыча нефти при помощи установки электрического центробежного насоса (УЭЦН)

- Добыча нефти при помощи установки электроприводного винтового насоса (УЭВН)

- Извлечение тяжелой нефти. Термошахтные системы разработки месторождений

- В статье рассмотрены основные термошахтные технологии, описаны их преимущества и недостатки. По результатам моделирования установлен вариант, обеспечивающий наибольшую нефтеотдачу на месторождениях с высоковязкой нефтью.

Как добывают нефть

Недавно прочитал сообщение, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей нефти на Сретенском бульваре. «В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но у нас есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой», — подчеркнул на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Молодец, Сергей Семёнович. И дело хорошее сделал – музей открыл, и слова хорошие сказал, вот только несмотря на то, что долгое время проработал на руководящих должностях в нефтедобывающих регионах, немного ошибся с терминологией. «Нефтяных вышек» нет не только в Москве, их нет нигде в мире. Есть буровые вышки (см. фото вверху), являющиеся частью буровых установок, а нефтяных нет. А что же тогда есть?

А вот о том, какими способами и с помощью какого оборудования добывают нефть в России и мире я и постараюсь максимально доступным языком рассказать и наглядно показать в своей статье. (На фотографии вверху — буровая площадка в окрестностях Нарьян-Мара. Снимок не очень качественный, поскольку сделан автором через иллюминатор вертолёта).

Начну с того, что нефть добывают из скважин. Скважина – это цилиндрическая горная выработка (отверстие в земле), незначительного диаметра и большой глубины, предназначенная для подъёма жидкости (вода, нефть) или газа на поверхность.

Диаметр нефтяных скважин, как правило, ступенчато уменьшается от устья (выход скважины на поверхность) до забоя (дно скважины). Диаметр скважин начинается от 40 мм и редко бывает больше 900 мм. Средняя глубина нефтедобывающих скважин в России 2500 м. В скважины спускают специальные трубы, называемые обсадными, чтобы предохранить стенки скважин от обрушения.

В зависимости от геологических условий нефтяного месторождения бурят различные типы скважин:

Длиной скважины называется расстояние между устьем и забоем, измеряемое по оси ствола. Глубиной является проекция длины скважины на её вертикальную ось. Для вертикальных скважин эти значения одинаковы, а вот для наклонно-направленных и горизонтальных – различаются.

Нефтяные скважины бурят как на суше, так и на море, но сегодня мы бурения касаться не будем, а перейдём сразу к способам добычи нефти или, как выражаются нефтедобытчики, к способам эксплуатации скважин.

В настоящее время применяются только два основных способа эксплуатации скважин:

- фонтанный (когда нефть извлекается из скважины самоизливом) и

- механизированный (который, в свою очередь, подразделяется на газлифтный и насосный).

Выбор способа эксплуатации нефтяных скважин, в первую очередь, зависит от величины пластового давления и глубины залегания продуктивного (т.е. нефтеносного) пласта. Кроме того, на выбор способа эксплуатации может влиять состав нефти, степень её обводненности (т.е. % содержания воды), напор жидкости в стволе скважины и ряд других факторов.

Фонтанный способ добычи нефти

Данный способ применяется при высоком пластовом давлении. В этом случае нефть фонтанирует, поднимаясь на поверхность по насосно-компрессорным трубам (НКТ) за счет энергии пласта. Фонтанирование может происходить за счёт гидростатического напора (очень редко) или за счет энергии расширяющегося газа (в большинстве случаев, поскольку находящийся вместе с нефтью в пласте газ играет главную роль в фонтанировании скважины).

К преимуществам такого способа относится его высокая экономичность, поскольку подъем происходит естественным путем, что не требует применения дорогостоящего нефтедобывающего оборудования, позволяя тем самым сэкономить как на его стоимости, так и на техническом обслуживании.

Оборудование любой скважины, включая фонтанную, должно обеспечивать добычу продукции в заданном режиме и безопасное проведение всех необходимых технологических операций. Оно подразделяется на скважинное (подземное) и устьевое (наземное).

Для фонтанного способа добычи нефти требуется технологически простое наземное и подземное оборудование.

Из подземного оборудования в скважину спускают НКТ с воронкой на конце для удобства спуска-подъёма исследовательских приборов. Колонна НКТ состоит из стальных бесшовных труб длиной 5 – 10 м, соединённых между собой резьбовыми муфтами. Диаметр НКТ варьируется от 27 мм до 114 мм, толщина стенки от 3 мм до 7 мм. НКТ – основной рабочий инструмент при эксплуатации скважин. Эксплуатационная обсадная колонна, как правило, спускается в скважину, цементируется от забоя до устья, и больше не поднимается на поверхность, поэтому все подземные операции выполняются с помощью НКТ: подъём скважинной жидкости на поверхность, ремонтные и промывочные работы и т.д.

В качестве наземного оборудования на устье скважины устанавливается фонтанная арматура (ФА). ФА предназначена для подвески колонны НКТ, герметизации межтрубного (затрубного) пространства, для эксплуатации, регулирования режима работы и ремонта скважины, а также для направления продукции скважины в выкидную линию (т.е. трубу по которой нефть поступает из скважины к замерной установке).

Обслуживают скважины операторы добычи нефти и газа

Фонтанный способ эксплуатации нефтяных скважин применяется на начальном этапе разработки месторождений. По завершению процесса фонтанирования, на скважине начинают применять механизированные методы добычи.

Газлифтный способ добычи нефти

Газлифт является одним из механизированных способов добычи нефти и логическим продолжением фонтанного способа и, в принципе, мало чем от него отличается. При его использовании нефть поднимается из забоя за счет энергии газа, нагнетаемого с устья. На этот способ переходят тогда, когда энергии пласта становится недостаточно для выталкивания нефти, поэтому её подъем начинают осуществлять с помощью подкачки в пласт сжатого газа.

Для сжатия газа используют компрессоры высокого давления. Этот способ называют компрессорным. Бескомпрессорный способ газлифта осуществляют методом подачи в пласт газа, уже находящегося под высоким давлением. Такой газ подводят с ближайшего месторождения.

Несмотря на то, что данный способ отличает простота обслуживания скважин, и он максимально удобен для подъема больших объемов нефти с высоким содержанием газа, он становится всё менее востребованным из-за того, что требует больших затрат на строительство компрессорных станций и газопроводов высокого давления. В настоящее время газлифтным способом добывается не более 5% нефти в России.

В этом ролике (4 минуты) от компании Weatherford очень наглядно (и, главное, без единого слова), показаны технологии, применяемые при газлифтной добыче нефти:

Насосные способы добычи нефти

К насосным способам механизированной добычи нефти относят, как несложно догадаться, добычу нефти при помощи различных видов насосных установок. Обратите внимание, что речь идёт именно об «установках», поскольку кроме, собственно, насоса необходимо и другое погружное (т.е. монтируемое в скважине) и наземное оборудование.

В настоящее время для добычи нефти применяются различные скважинные насосные установки:

- установка штангового глубинного насоса (УШГН) или скважинная штанговая насосная установка (СШНУ)

- установка электрического центробежного насоса (УЭЦН)

- установка электроприводного винтового насоса (УЭВН)

- установка электроприводного лопастного насоса (УЭЛН)

- различные виды скважинных гидропоршневых насосных установок (ГПНА):

- струйные

- гидроимпульсные

- турбонасосные

- вибрационные.

В рамках данной статьи мы рассмотрим только первые три, как самые распространённые.

Добыча нефти при помощи установки штангового глубинного насоса (УШГН)

Да, да, да. Это именно та самая, всем известная «качалка», фотографию которой наиболее часто используют, когда говорят о нефтедобыче. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что УШГН – самый старый и наиболее распространенный в мире вид механизированной эксплуатации нефтяных скважин, а, с другой стороны, тем, что это наиболее «фактурное» нефтедобывающее оборудование.

Для понимания распространённости. Во всем мире сейчас находится в эксплуатации около 2 миллионов нефтяных скважин. УШГН оснащены примерно 750 000 из более чем 1 миллиона скважин, где применяют тот или иной способ механизированной добычи.

УШГН действует по принципу поршневого устройства: при помощи возвратно-поступательных движений наземного привода через колонну насосных штанг глубинный насос поднимает нефть к поверхности. Станок-качалка приводится в движение при помощи электрического двигателя через клиноременную передачу. Также применяются и другие типы приводов для ШГН: цепной привод, гидравлический привод, длинноходовой привод, но назначение у всех одно – привести в движение колонну штанг, обеспечив работу глубинного насоса.

Из всех просмотренных мной на youtube роликов про принцип работы УШГН (на русском языке), именно этот показался мне наиболее предпочтительным с точки зрения доступности, полноты изложения, визуализации и длительности (5 минут):

Добыча нефти при помощи установки электрического центробежного насоса (УЭЦН)

На фотографии вверху видна фонтанная арматура скважины, оснащённой УЭЦН. Сначала объясню, для чего нужны УЭЦН, если есть «качалки». Дело в том, что у УШГН (СШНУ) есть много недостатков, которых лишены УЭЦН, а именно:

- невозможность эксплуатации высокодебитных скважин, т.е. скважин, дающих большие объёмы нефти;

- низкая эффективность добычи нефти с большим содержанием воды;

- громоздкое и металлоёмкое наземное оборудование;

- высокая вероятность обрыва насосных штанг (особенно в наклонных и горизонтальных скважинах).

По статистике, доля скважин в России, оборудованных УШГН,— 34%. На УЭЦН приходится 63% скважин, при этом 82% нефти в стране добывается именно с помощью УЭЦН, что говорит о большей эффективности именно этого способа.

Основные компоненты УЭЦН:

- электроцентробежный насос (ЭЦН)

- погружной электродвигатель

- гидрозащита (протектор)

- газосепаратор (опционально)

- кабельная линия

- наземная станция управления (СУ)

Погружной электроцентробежный насос внешне ничем не отличается от трубы, но внутренняя полость такой трубы (т.е. корпуса насоса) содержит большое количество сложных в изготовлении деталей. (См. рисунок ниже. Изображение взято с сайта компании «Новомет»)

ЭЦН приводится в действие с помощью электродвигателя, расположенного в скважине (поэтому он и называется «погружным»). Подвод электроэнергии к нему осуществляется по погружному бронированному кабелю. Электродвигатель может быть асинхронным (магнитное поле создается статором двигателя) или вентильным (магнитное поле создается постоянными магнитами, находящимися в роторе двигателя), который имеет более высокий КПД. Управление погружной установкой производится через станцию управления (СУ). Применяются СУ прямого пуска, а также СУ с возможностью регулирования частоты вращения погружного электродвигателя.

В этом кратком (1 минута) ролике от компании Weatherford очень наглядно (и, главное, без единого слова), показан принцип работы УЭЦН:

Для вашего удобства, привожу перевод терминов, использованных в ролике:

Electric Submersible Pumping System — установка электрического центробежного насоса (УЭЦН)

Motor — погружной электродвигатель

Seal — гидрозащита

Gas Separator — газосепаратор

Submersible Pump – погружной электроцентробежный насос (ЭЦН)

Gas — газ

Oil – нефть

Добыча нефти при помощи установки электроприводного винтового насоса (УЭВН)

Винтовой насос – это насос объёмного действия, подача которого прямо пропорциональна частоте вращения специального винта. При вращении винт (ротор) и его обойма (статор) образуют по всей длине ряд замкнутых полостей, которые передвигаются от приёма насоса к его выкиду. Вместе с ними перемещается и откачиваемая жидкость.

Существует два варианта применения винтовых насосов для добычи нефти.

При первом (как на картинке вверху), который получил наибольшее распространение, электродвигатель и редуктор монтируются на устье скважины и связаны между собой ременной передачей. Обойма винтового насоса спускается в скважину на НКТ, а винт крепится к штангам, которые вращаются электродвигателем через редуктор.

При втором варианте (набирает популярность), схема установки УЭВН аналогична УЭЦН, т.е. винтовой насос приводится в действие погружным электродвигателем, который передаёт крутящий момент напрямую на вал винтового насоса через протектор. Благодаря приводу от погружного электродвигателя, в такой установке не применяются насосные штанги и редуктор, являющийся самым ненадёжным и дорогостоящим компонентом традиционной УЭВН.

УЭВН применяются, главным образом, в скважинах с высоковязкой нефтью.

В этом ролике от компании Weatherford «Progressing Cavity Pumping System» показан принцип работы УЭВН (достаточно посмотреть первые 2 мин.):

Источник

Извлечение тяжелой нефти. Термошахтные системы разработки месторождений

В статье рассмотрены основные термошахтные технологии, описаны их преимущества и недостатки. По результатам моделирования установлен вариант, обеспечивающий наибольшую нефтеотдачу на месторождениях с высоковязкой нефтью.

Ярегское месторождение – месторождение высоковязкой нефти, открытое в 1932 году в центральной части Республики Коми на Тиманском кряже в 25 километрах к юго-западу от современного города Ухты, относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Ярегское месторождение включает три площади: Ярегскую, Лыаёльскую и Вежавожскую (рис. 1). В промышленной разработке термошахтным методом находится только Ярегская площадь, на Лыаёльской площади проводятся опытно-промышленные работы по испытанию различных технологий теплового воздействия на пласт с поверхности [2].

РИС. 1. Обзорная карта Ярегского месторождения

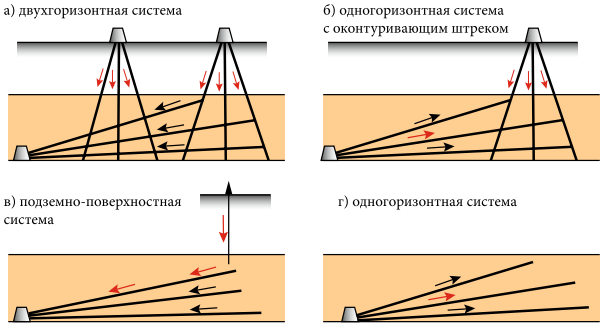

На Ярегском месторождении применяются следующие системы разработки: двухгоризонтная, одногоризонтная система с оконтуривающими выработками, одногоризонтная система и подземно-поверхностная. Все применяемые на месторождении варианты разработки отличаются лишь расположением нагнетательных скважин и способом подачи пара в пласт, отбор нефти во всех вариантах осуществляется через систему пологовосходящих cкважин [1].

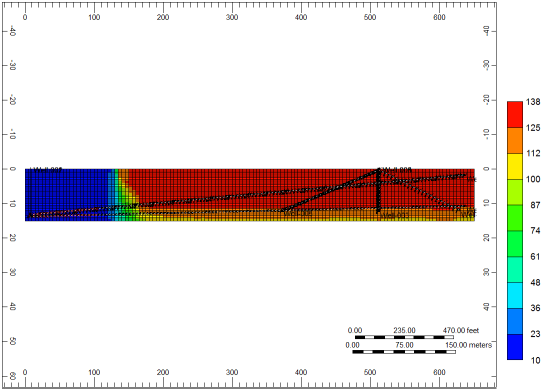

С использованием гидродинамического симулятора CMG были смоделированы следующие термошахтные технологии разработки месторождений: одногоризонтная, двухгоризонтная, одногоризонтная с оконтуривающим штреком и подземно-поверхностная система. Расположение скважин данных технологий представлены на рис. 2.

РИС 2. Схема подачи пара в пласт при различных термошахтных технологиях

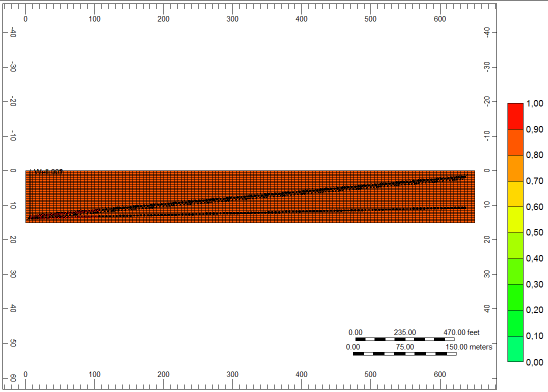

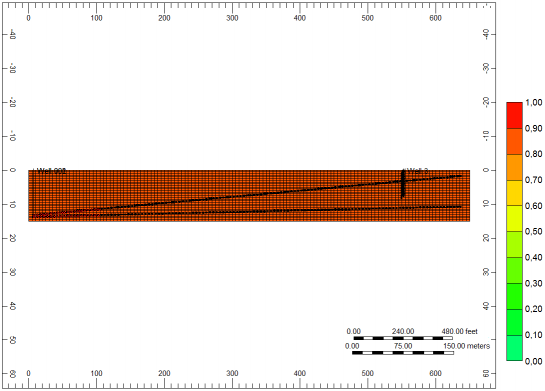

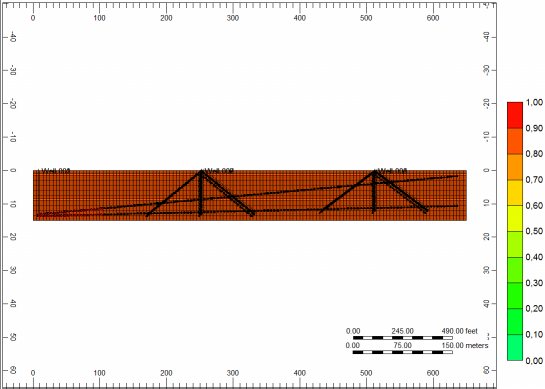

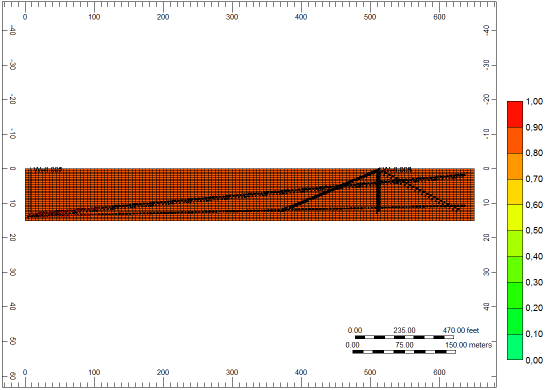

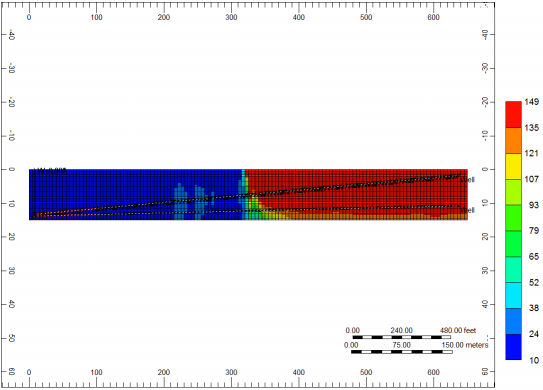

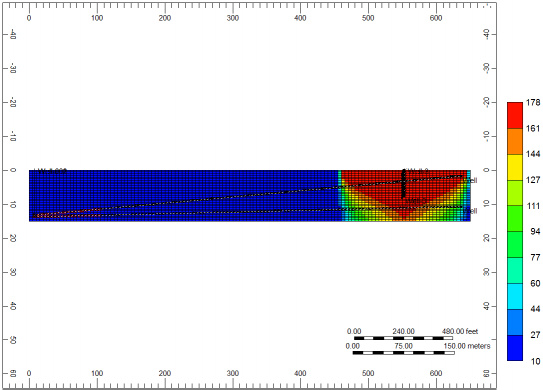

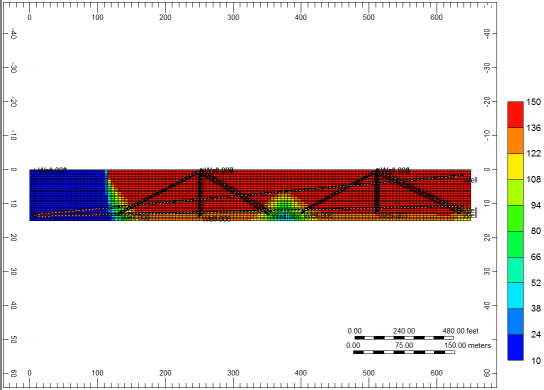

В разработанной модели расположение скважин выглядит следующим образом (рис. 3-6).

РИС. 3. Расположение скважин при одногоризонтной системе

РИС 4. Расположение скважин при подземно-поверхностной системе

РИС. 5. Расположение скважин при двухгоризонтной системе

Рис. 6. Расположение скважин при одногоризонтной системе с оконтуривающим штреком

Фильтрационно-емкостные свойства и параметры сетки модели представлены в таблицах 1-2.

ТАБЛИЦА 1. Фильтрационно-емкостные свойства модели

* естественная и искусственная трещиноватость пласта не учитывалась в модели

Коэффициент проницаемости, Д

Коэффициент пористости, д. е.

Начальная пластовая температура,

Начальное пластовое давление, кПа

Начальная нефтенасыщенность пласта, д.е.

ТАБЛИЦА 2. Параметры сетки модели

Размер модели по X, м

Размер модели по Y, м

Размер модели по Z, м

Размер ячейки по X, м

Размер ячейки по Y, м

Размер ячейки по Z, м

Давление закачки пара:

• Одногоризонтная система. Давление закачки подземной пологовосходящей скважины

• Подземно-поверхностная система. Давление закачки поверхностной скважины

• Двухгоризонтная система. Давление закачки скважин с надпластового туффитового горизонта

• Одногоризонтная система с оконтуривающими штреками. Давление закачки подземной пологовосходящей скважины . Давление закачки скважин с надпластового туффитового горизонта

Параметры на добывающих скважинах во всех вариантах идентичные:

Время расчета составляет 10 лет.

Распределение температуры для представленных термошахтных технологий на конец моделируемого времени представлены на рисунках 7-10.

РИС. 7. Распределение температуры при одногоризонтной системе

РИС. 8. Распределение температуры при подземно-поверхностной системе

РИС. 9.Распределение температуры при двухгоризонтной системе

РИС. 10. Распределение температуры при одногоризонтной системе с оконтуривающим штреком

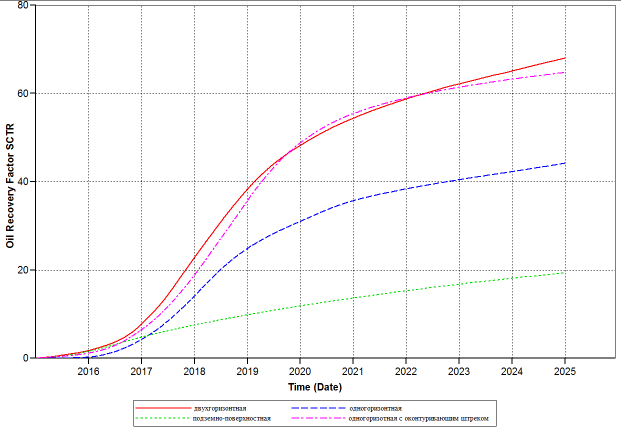

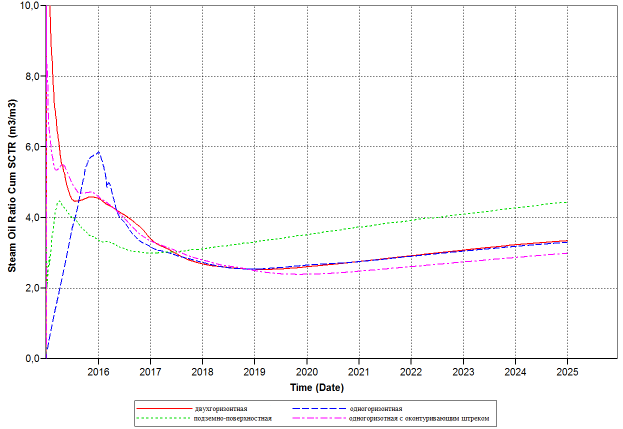

На рисунках 11-12 представлено сопоставление технологических показателей (КИН, ПНО) рассматриваемых технологий разработки.

РИС. 11. Сопоставление КИН

РИС. 12. Сопоставление ПНО

В настоящее время наибольшее распространение по площади месторождения имеет одногоризонтная и подземно-поверхностная система.

Ниже дано описание преимуществ и недостатков применяемых систем разработки.

а) Двухгоризонтная система.

• высокий охват пласта разработкой по площади участка;

• возможность обеспечить оптимальные темпы закачки пара при небольших давлениях нагнетания (не более 0,3 МПа).

• очень большие затраты на горноподготовительные и буровые работы;

• низкий охват нижней части разреза прогревом из-за тенденции пара распространяться вверх и образования песчаных пробок на забое нагнетательных скважин.

б) Одногоризонтная система с оконтуривающими штреками.

• максимальный охват залежи прогревом и нефтеизвлечением по площади и разрезу;

• возможность обеспечить требуемые темпы закачки пара при небольших давлениях нагнетания пара (не более 0,2–0,3 МПа).

• объем горноподготовительных и буровых работ значительно меньше, чем при двухгоризонтной системе.

в) Одногоризонтная система.

• исключаются капитальные затраты на бурение и обустройство поверхностных нагнетательных скважин, а также эксплуатационные затраты на ремонт поверхностных скважин;

• возможность обеспечить оптимальные темпы закачки пара при допустимых давлениях нагнетания (не более 0,5 МПа), исключающих прорывы пара за пределы разрабатываемых участков и в горные выработки;

• высокий охват и нефтеотдача пласта за счет возможности закачки пара в нижний ярус подземных скважин и более полного вовлечения в процесс разработки нижней части продуктивного разреза;

•самое низкое паронефтяное отношение благодаря высокой тепловой эффективности процесса разработки;

• гибкая система регулирования распределения тепла благодаря возможности подачи пара в любую зону пласта в любое время;

• возможность осуществить перевод площадей двухгоризонтной системы на одногоризонтную и тем самым уменьшить затраты на поддержание и проветривание выработок туффитового горизонта.

• необходимость дополнительных затрат на оборудование подземных нагнетательных скважин для снижения тепловыделений в рудничную атмосферу до допустимого уровня;

• наличие в рабочей зоне системы парораспределения.

г) Подземно-поверхностная система.

• улучшение температурного режима в буровых галереях за счет удаления зоны нагнетания пара от галереи.

• необходимость бурения и обустройства большого количества нагнетательных скважин с поверхности, что приводит к увеличению в 2 раза затрат на подготовку площадей по сравнению с одногоризонтной системой;

• ограниченность применения системы на значительных территориях из-за болот, водоемов, жилых и производственных сооружений, охранных зон;

• применение больших давлений нагнетания (до 0,8–1 МПа) неизбежно приводит к прорывам пара через ранее пробуренные скважины в горные выработки надпластового горизонта и их разрушению;

• сложно вовлечь в активную разработку нижнюю половину пласта;

• дополнительные эксплуатационные расходы на освоение и ремонт поверхностных скважин, а также на восстановление разрушенных горных выработок;

• фиксированная система парораспределения не позволяет регулировать процесс разработки и воздействовать на непрогретые зоны пласта;

• недостаточная точность проводки скважин требует бурения дополнительных скважин для установления гидродинамической связи с зонами нагнетания пара [1].

По результатам моделирования необходимо сделать следующие выводы:

Во-первых, рассмотрены основные термошахтные технологии, описаны преимущества и недостатки.

Во-вторых, с помощью программного комплекса CMG (модуль Stars) были смоделированы основные термошахтные технологии.

В-третьих, по результатам моделирования установлено, что наибольшей нефтеотдачей на конец моделируемого времени обладает вариант с двухгоризонтной системой термошахтной разработки. При этом наименьшее паронефтяное отношение оказалось у варианта с одногоризонтной системой с оконтуривающими штреками.

1. Рузин, Л. М. Технологические принципы разработки залежей аномально вязких нефтей и битумов. – Изд. 2-е, пер. и доп. / Л. М. Рузин, И. Ф. Чупров, О. А. Морозюк, С. М. Дуркин. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. – 476 с.

2. Рузин, Л. М. Разработка залежей высоковязких нефтей и битумов с применением тепловых методов [Текст]: учеб. пособие / Л. М. Рузин, О. А. Морозюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ухта: УГТУ, 2015. – 166 с.

Источник