- Репродукция вирусов

- Репродукция вирусов

- Дизъюнктивный способ репродукции-размножения, характерный для вирусов. Адсорбция вириона на поверхности клетки. Синтез нуклеиновых кислот и белков в разных структурных частях клетки. Периоды осуществления продуктивной вирусной инфекции, репликация вируса.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

Репродукция вирусов

Для вирусов характерен дизъюнктивный (от disjuncus — разобщенный) способ репродукции-размножения. Потомство вируса возникает в результате сборки нуклеиновых кислот и белковых субъединиц, которые синтезируются раздельно клеткой хозяина.

Проникновение вируса в клетку и воспроизведение себе подобных проходит в несколько фаз:

1.проникновение в клетку хозяина,

2.синтез ферментов, необходимых для репликации вирусных нуклеиновых кислот,

3.синтез вирусных частей,

4.сборка и композиция зрелых вирионов,

5.выход зрелых вирионов из клетки.

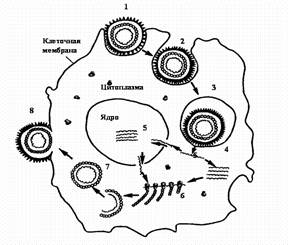

Стадии репродукции вирусов.

1 — адсорбция вириона на клетке; 2 — проникновение вириона в клетку путем виропексиса;

3 — вирус внутри вакуоли клетки; 4 — `раздевание вириона вируса; 5 — репликация вирусной нуклеиновой кислоты; 6 — синтез вирусных белков на рибосомах клетки; 7 — формирование вириона; 8 — выход вириона из клетки путем почкования.

Фаза I — адсорбция вириона на поверхности клетки.

Протекает в две стадии: первая — неспецифическая, когда вирус удерживается на поверхности клетки при помощи электростатических сил, т. е. благодаря возникновению противоположных зарядов между отдельными участками мембраны клеток и вируса. Эта фаза взаимодействия вируса с клеткой обратима, на нее оказывают влияние такие факторы, как рН и солевой состав среды.

Вторая стадия — специфическая, когда взаимодействуют специфические рецепторы вируса и рецепторы клетки, комплементарные друг другу. По химической природе рецепторы клетки могут быть мукопротеидами (или мукополисахаридами) и липопротеидами. Разные вирусы фиксируются на разных рецепторах: вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы — на мукопротеидах, а вирусы клещевого энцефалита, полиомиелита — на липопротеидах.

Фаза II — проникновение вируса в клетку. Электроноскопические наблюдения за процессом проникновения вирусов в чувствительные к ним клетки показали, что оно осуществляется посредством механизма, напоминающего пиноцитоз, или, как чаще называют, виропексис. В месте адсорбции вируса клеточная стенка втягивается внутрь клетки, образуется вакуоль, в которой оказывается вирион. Параллельно клеточные ферменты (липазы и протеазы) вызывают депротеинизацию вириона — растворение белковой оболочки и освобождение нуклеиновой кислоты.

Фаза III — скрытый период (период эклипса — исчезновения). В этот период в клетке невозможно определить наличие инфекционного вируса ни химическими, ни электронно-микроскопическими, ни серологическими методами. О сущности этого явления и его механизмов пока известно мало. Предполагается, что в скрытой фазе нуклеиновая кислота вируса проникает в хромосомы клетки и вступает с ними в сложные генетические взаимоотношения.

Фаза IV — синтез компонентов вириона. В этой фазе вирус и клетка представляют единое целое, вирусная нуклеиновая кислота выполняет генетическую функцию, индуцирует образование ранних белков и изменяет функцию рибосом. Ранние белки подразделяются на:

а) белки-ингибиторы (репрессоры), подавляющие метаболизм клеток

б) белки-ферменты (полимеразы), обеспечивающие синтез вирусных нуклеиновых кислот.

Синтез нуклеиновых кислот и белков протекает неодновременно и в разных структурных частях клетки. У вирусов, содержащих ДНК или РНК, эти процессы имеют некоторые различия и особенности.

Фаза V — формирование зрелых вирионов. Процесс «сборки» вируса осуществляется в результате соединения компонентов вирусной частицы. У сложных вирусов в этом процессе принимают участие клеточные структуры и происходит включение в вирусную частицу липидпых, углеводных, белковых компонентов клетки хозяина.

Процесс формирования вирионов начинается спустя определенное время после того, как начал осуществляться синтез составляющих их компонентов. Продолжительность этого периода довольно вариабельна и предопределяется природой вируса — для РНК-содержащих обычно короче, чем для ДНК-вирусов. Например, продукция полных вирусных частиц осповакцины начинается приблизительно спустя 5—6 ч после инфицирования клеток и продолжается в течение последующих 7—8 ч, т. е. после того как синтез вирусной ДНК уже завершен.

Между нуклеиновой кислотой и соответствующим белковыми субъединицами образуются очень прочные связи, о чем свидетельствуют трудности отделения белка от вирусной нуклеиновой кислоты. Большую прочность вирусной частице придают входящие в ее состав углеводы и особенно липиды.

Формирование вирионов, так же как и синтез компонентов вируса, происходит в разных местах клетки, при участии различных клеточных структур. После завершения процесса формирования образуется зрелая дочерняя вирусная частица, обладающая всеми свойствами родительского вириона. Но иногда наблюдается образование так называемых неполных вирусов, которые состоят или только из нуклеиновой кислоты, или из белка, или из вирусных частиц, формирование которых остановилось в какой-то промежуточной стадии.

Фаза VI — выход зрелых вирионов из клетки. Существуют два основных механизма выхода зрелых вирионов из клетки:

1) выход вириона с помощью почкования. В этом случае наружная оболочка вириона происходит из клеточной мембраны, она содержит как материал клетки хозяина, так и вирусный материал;

2) выход зрелых вирионов из клетки через бреши в мембране. Эти вирусы не имеют наружной оболочки. При таком механизме выхода вирусов клетка, как правило, погибает и в среде появляется большое количество вирусных частиц.

Причиной гибели зараженной клетки могут быть три механизма:

1.работа вируса, «истощающая» клетку;

2.защитная реакция клетки, запускающая генетическую программу ее гибели (апоптоз);

3. иммунная система организма, уничтожающая зараженную клетку.

Кроме продуктивного типа взаимодействия вируса и клетки возможно интегративное сосуществование или вирогения. Вирогения характеризуется интеграцией (встраиванием) нуклеиновой кислоты вируса в геном клетки, а также репликацией и функционированием вирусного генома как составной части генома клетки. Для интеграции с клеточным геномом необходимо возникновение кольцевой формы двунитевой ДНК вируса. Встроенная в состав хромосомы клетки вирусная ДНК называется провирусом. Провирус реплицируется в составе хромосомы и переходит в геном дочерних клеток, т.е. состояние вирогении наследуется. Под влиянием некоторых физических или химических факторов провирус может переходить в автономное состояние с развитием продуктивного типа взаимодействия с клеткой. Дополнительная генетическая информация провируса при вирогении сообщает клетке новые свойства, что может быть причиной развития опухолей, аутоиммунных и хронических заболеваний. На способности вирусов к интеграции с геномом клетки основаны персистенция (от лат. persisto — постоянно пребывать, оставаться) вирусов в организме и развитие персистентных вирусных инфекций. Например, вирус гепатита В способен вызывать персистирующие поражения с развитием хронического гепатита и часто опухолей печени.

Источник

Репродукция вирусов

Дизъюнктивный способ репродукции-размножения, характерный для вирусов. Адсорбция вириона на поверхности клетки. Синтез нуклеиновых кислот и белков в разных структурных частях клетки. Периоды осуществления продуктивной вирусной инфекции, репликация вируса.

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 15.01.2017 |

| Размер файла | 234,2 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Для вирусов характерен дизъюнктивный (от disjuncus — разобщенный) способ репродукции-размножения. Потомство вируса возникает в результате сборки нуклеиновых кислот и белковых субъединиц, которые синтезируются раздельно клеткой хозяина. Проникновение вируса в клетку и воспроизведение себе подобных проходит в несколько фаз: проникновение в клетку хозяина, синтез ферментов, необходимых для репликации вирусных нуклеиновых кислот, синтез вирусных частей, сборка и композиция зрелых вирионов, выход зрелых вирионов из клетки.

Фаза I — Адсорбция вириона на поверхности клетки.

Протекает в две стадии: первая — неспецифическая, когда вирус удерживается на поверхности клетки благодаря возникновению противоположных зарядов между отдельными участками мембраны клеток и вируса. Эта фаза взаимодействия вируса с клеткой обратима, на нее оказывают влияние такие факторы, как рН и солевой состав среды.

Вторая стадия — специфическая, когда взаимодействуют специфические рецепторы вируса и рецепторы клетки, комплементарные друг другу. По химической природе рецепторы клетки могут быть мукопротеидашг (или мукополисахаридами) и липопротеидами. Разные вирусы фиксируются на разных рецепторах: вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы — на мукопротеидах, а вирусы клещевого энцефалита, полиомиелита — на липопротеидах.

Фаза II — проникновение вируса в клетку. Электроноскопические наблюдения за процессом проникновения вирусов в чувствительные к ним клетки показали, что оно осуществляется посредством механизма, напоминающего пиноцитоз, или, как чаще называют, виропексис. В месте адсорбции вируса клеточная стенка втягивается внутрь клетки, образуется вакуоль, в которой оказывается вирион. Параллельно клеточные ферменты (липазы и протеазы) вызывают депротеинизацию вириона — растворение белковой оболочки и освобождение нуклеиновой кислоты.

Фаза III — скрытый период (период эклипса — исчезновения). В этот период в клетке невозможно определить наличие инфекционного вируса ни химическими, ни электронно-микроскопическими, ни серологическими методами. О сущности этого явления и его механизмов пока известно мало. Предполагается, что в скрытой фазе нуклеиновая кислота вируса проникает в хромосомы клетки и вступает с ними в сложные генетические взаимоотношения.

Фаза IV — синтез компонентов вириона. В этой фазе вирус и клетка представляют единое целое, вирусная нуклеиновая кислота выполняет генетическую функцию, индуцирует образование ранних белков и изменяет Функцию рибосом. Ранние белки подразделяются на:

а) белки-ингибиторы (репрессоры), подавляющие метаболизм клеток

б) белки-ферменты (полимеразы), обеспечивающие синтез вирусных нуклеиновых кислот.

Синтез нуклеиновых кислот и белков протекает неодновременно и в разных структурных частях клетки. У вирусов, содержащих ДНК или РНК, эти процессы имеют некоторые различия и особенности.

Фаза V — формирование зрелых вирионов. Процесс «сборки» вируса осуществляется в результате соединения компонентов вирусной частицы. У сложных вирусов в этом процессе принимают участие клеточные структуры и происходит включение в вирусную частицу липидпых, углеводных, белковых компонентов клетки хозяина.

Процесс формирования вирионов начинается спустя определенное время после того, как начал осуществляться синтез составляющих их компонентов. Продолжительность этого периода довольно вариабельна и предопределяется природой вируса — для РНК-содержащих обычно короче, чем для ДНК-вирусов. Например, продукция полных вирусных частиц осповакцины начинается приблизительно спустя 5—6 ч после инфицирования клеток и продолжается в течение последующих 7—8 ч, т. е. после того как синтез вирусной ДНК уже завершен.

Между нуклеиновой кислотой и соответствующим белковыми субъединицами образуются очень прочные связи, о чем свидетельствуют трудности отделения белка от вирусной нуклеиновой кислоты. Большую прочность вирусной частице придают входящие в ее состав углеводы и особенно липиды.

Формирование вирионов, так же как и синтез компонентов вируса, происходит в разных местах клетки, при участии различных клеточных структур. После завершения процесса формирования образуется зрелая дочерняя вирусная частица, обладающая всеми свойств вами родительского вириона. Но иногда наблюдается образование так называемых неполных вирусов, которые состоят или только из нуклеиновой кислоты, или из белка, или из вирусных частиц, формирование которых остановилось в какой-то промежуточной стадии.

Фаза VI — выход зрелых вирионов из клетки. Существуют два основных механизма выхода зрелых вирионов из клетки: 1) выход вириона с помощью почкования. В этом случае наружная оболочка вириона происходит из клеточной мембраны, она содержит как материал клетки хозяина, так и вирусный материал; 2) выход зрелых вирионов из клетки через бреши в мембране. Эти вирусы не имеют наружной оболочки. При таком механизме выхода вирусов клетка, как правило, погибает и в среде появляется большое количество вирусных частиц.

Особенности репродукции вирусов

1. Продуктивная вирусная инфекция осуществляется в 3 периода:

· начальный период включает стадии адсорбции вируса на клетке, проникновения в клетку, дезинтеграции (депротеинизации) или «раздевания» вируса. Вирусная нуклеиновая кислота была доставлена в соответствующие клеточные структуры и под действием лизосомальных ферментов клетки освобождается от защитных белковых оболочек. В итоге формируется уникальная биологическая структура: инфицированная клетка содержит 2 генома (собственный и вирусный) и 1 синтетический аппарат (клеточный);

· после этого начинается вторая группа процессов репродукции вируса, включающая средний и заключительный периоды, во время которых происходят репрессия клеточного и экспрессия вирусного генома. Репрессию клеточного генома обеспечивают низкомолекулярные регуляторные белки типа гистонов, синтезируемые в любой клетке. При вирусной инфекции этот процесс усиливается, теперь клетка представляет собой структуру, в которой генетический аппарат представлен вирусным геномом, а синтетический аппарат — синтетическими системами клетки.

2. Дальнейшее течение событий в клетке направлено на репликацию вирусной нуклеиновой кислоты (синтез генетического материала для новых вирионов) и реализацию содержащейся в ней генетической информации (синтез белковых компонентов для новых вирионов). У ДНК-содержащих вирусов, как в прокариотических, так и в эукариотических клетках, репликация вирусной ДНК происходит при участии клеточной ДНК-зависимой ДНК-полимеразы. При этом у однонитевых ДНК-содержащих вирусов сначала образуется комплементарная нить — так называемая репликативная форма, которая служит матрицей для дочерних молекул ДНК.

3. Реализация генетической информации вируса, содержащейся в ДНК, происходит следующим образом: при участии ДНК-зависимой РНК-полимеразы синтезируются и-РНК, которые поступают на рибосомы клетки, где и синтезируются вирусспецифические белки. У двунитевых ДНК-содержащих вирусов, геном которых транскрибируется в цитоплазме клетки хозяина, это собственный геномный белок. Вирусы, геномы которых транскрибируются в ядре клетки, используют содержащуюся там клеточную ДНК-зависимую РНК-полимеразу.

У РНК-содержащих вирусов процессы репликации их генома, транскрипции и трансляции генетической информации осуществляются иными путями. Репликация вирусных РНК, как минус-, так и плюс-нитей, осуществляется через репликативную форму РНК (комплементарную исходной), синтез которой обеспечивает РНК-зависимая РНК-полимераза — это геномный белок, который есть у всех РНК-содержащих вирусов. Репликативная форма РНК минус-нитевых вирусов (плюс-нить) служит не только матрицей для синтеза дочерних молекул вирусной РНК (минус-нитей), но и выполняет функции и-РНК, т. е. идет на рибосомы и обеспечивает синтез вирусных белков (трансляцию).

У плюс-нитевых РНК-содержащих вирусов функцию трансляции выполняют ее копии, синтез которых осуществляется через репликативную форму (минус-нить) при участии вирусных РНК-зависимых РНК-полимераз.

У некоторых РНК-содержащих вирусов (реовирусы) имеется совершенно уникальный механизм транскрипции. Он обеспечивается специфическим вирусным ферментом — ревертазой (обратной транскриптазой) и называется обратной транскрипцией. Суть ее состоит в том, что вначале на матрице вирусной РНК при участии обратной транскрипции образуется транскрипт, представляющий собой одну нить ДНК. На нем с помощью клеточной ДНК-зависимой ДНК-полимеразы синтезируется ,вторая нить и формируется двунитевой ДНК-транскрипт. С него обычным путем через образование и-РНК происходит реализация информации вирусного генома.

Результатом описанных процессов репликации, транскрипции и трансляции является образование дочерних молекул вирусной нуклеиновой кислоты и вирусных белков, закодированных в геноме вируса.

После этого наступает третий, заключительный период взаимодействия вируса и клетки. Из структурных компонентов (нуклеиновых кислот и белков) на мембранах цитоплазматическогоретикулума клетки собираются новые вирионы. Клетка, геном которой был репрессирован (подавлен), обычно гибнет. Вновь сформировавшиеся вирионы пассивно (в результате гибели клетки) или активно (путем почкования) покидают клетку и оказываются в окружающей ее среде.

Таким образом, синтез вирусных нуклеиновых кислот и белков и сборка новых вирионов происходят в определенной последовательности (разобщены во времени) и в разных структурах клетки (разобщен в пространстве), в связи с чем способ репродукции вирусов и был назван дизъюнктивным (разобщенным). При абортивной вирусной инфекции процесс взаимодействия вируса с клеткой по тем или иным причинам прерывается до того, как произошло подавление клеточного генома. Очевидно, что в этом случае генетическая информация вируса реализована не будет и репродукции вируса не происходит, а клетка сохраняет свои функции неизменными

При латентной вирусной инфекции в клетке одновременно функционируют оба генома, а при вирусиндуцированных трансформациях вирусный геном становится частью клеточного, функционирует и наследуется вместе с ним.

репродукция вирус репликация

Список использованной литературы

1. В. А. Сергеев и др., «Ветеринарная вирусология». — Москва, 2002.

2. Вирусология. Под редакцией Филдса Б., Найта Д., тт. 1-3, М., 1989.

3. Госманов Р.Г., Колычев Н.М. Ветеринарная вирусология. М.: КолосС. — 2003.

4. Белоусова Р.В., Преображенская Э.А., Третьякова И.В. Ветеринарная вирусология: Учебник для вузов (под ред. Белоусовой Р.В.). — М.: КолосС. — 2007

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Облигатные внутриклеточные паразиты. Морфология, строение вирусов. Сложно устроенные вирусы. Продуктивный тип взаимодействия вируса с клеткой. Представители однонитевых ДНК-вирусов. Культивирование, индикация вирусов. Внутриклеточная репродукция вирусов.

презентация [2,4 M], добавлен 23.02.2014

Обобщение факторов, от которых зависит рост и размножение микроорганизмов, то есть увеличение количества химических компонентов микробной клетки. Изучение понятия бактериальной массы, которая выражается плотностью бактерий. Завершенное деление клетки.

реферат [19,9 K], добавлен 10.05.2012

Характеристика вирусов как очень маленьких живых организмов, вызывающих болезни у растений и животных. Особенности строения вирусных ДНК, РНК, их внешний вид, размеры компонентов, вызываемые заболевания. Размножение и основные стадии репродукции вирусов.

презентация [1,6 M], добавлен 20.01.2012

Латенция и вирогения как типы взаимодействия вируса с клеткой. Процесс адсорбции вируса и его проникновения в клетку, синтез вирусных белков. Этапы созревания дочерних вирусных частиц, способы их выхода из клетки, общие принципы сборки вирионов.

реферат [18,6 K], добавлен 29.09.2009

Открытие вирусов, их размеры, особенности строения и жизненный цикл. Синтез компонентов вирусной частицы — нуклеиновой кислоты и белков капсида. Вирусы растений, животных и человека как возбудители различных заболеваний. Эволюционное развитие вирусов.

контрольная работа [433,8 K], добавлен 15.03.2014

Источник