- Для регистрации эмг используется способ отведения

- Исследование нервной системы с помощью функциональной диагностики. Часть 2. Электронейромиография и электромиография

- Структура статьи

- Что такое «периферическая нервная система»?

- Так что же представляет из себя стимуляционная ЭНМГ?

- Декремент-тест

- Игольчатая ЭНМГ

- Возможности электронейромиографии

- Показания для исследования

- Как правильно – ЭНМГ или ЭМГ?

Для регистрации эмг используется способ отведения

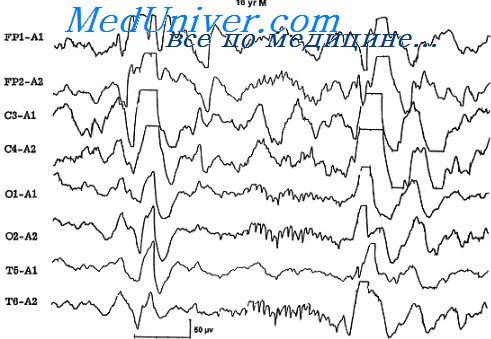

Общая схема ЭМГ-установки предусматривает поступление сигнала через контактные электроды от объекта исследования, усиление сигнала и его регистрацию. В клинике для ЭМГ применяют два способа отведения биопотенциалов мышцы — при помощи игольчатых и накожных электродов.

Электромиографическая установка представляет собой 2- или 4-канальный прибор с широкой частотной характеристикой, низким уровнем шумов и хорошей помехоустойчивостью. Она состоит из усилителя, катодного осциллографа для визуального наблюдения и регистрации колебаний потенциала мышц.

В настоящее время применяется ряд дополнительных устройств — для записи механограмм, сигналов, поступающих при движениях обследуемого и пр. Во всех электромиографических установках имеется возможность включить звуковое воспроизведение сигналов, что позволяет как бы слушать электрическую активность мышц.

Регистрация ЭМГ производится на фотобумаге, фотопленке или бумажной ленте с помощью чернилописца. В последнем случае форма и амплитуда отдельных колебаний может быть искажена, так как ntpo вследствие механических особенностей не воспроизводит частоты выше 100—200 Гц.

ЭМГ-запись производят при скорости движения бумаги или фотопленки 4—5 см/с, а для подсчета частоты колебаний скорость движения бумаги увеличивается до 20 см/с.

Для ввода ЭМГ в анализирующее счетное устройство запись производят на магнитную ленту. Для борьбы с наводками от электрической сети необходимо тщательное заземление обследуемого, токопроводящих предметов, источников питания и т. д. При пользовании поверхностными электродами кожу под ними тщательно обезжиривают, а для создания хорошего контакта с электродом применяют специальную пасту или пользуются прокладками, смоченными в растворе натрия хлорида.

Для регистрации электромиограммы используются различные электроды в зависимости от задач исследования. При регистрации потенциалов действия (ПД) мышечных волокон или их групп можно пользоваться только игольчатыми электродами, вводимыми в толщу мышцы.

Чаще при этом применяют концентрический игольчатый электрод — стальную иглу (канюлю) диаметром 0,3—0,7 мм, в которую вставлена изолированная проволока. Неизолированным остается лишь ее конец, являющийся активным электродом. Вторым — индифферентным электродом в этом случае является сама канюля.

При использовании концентрического игольчатого электрода регистрируются только ПД той части мышечных волокон, которые находятся в непосредственной близости (до 2 мм) от Активного электрода. При необходимости регистрации еще более ограниченного числа мышечных волокон применяют биполярный игольчатый электрод. Он отличается от концентрического тем, что в канюле содержится 2 изолированных проволоки малого диаметра.

Концы их не изолированы и являются двумя регистрирующими электродами.

Разработаны и применяются также игольчатые электроды, содержащие 5—14 изолированных проволок, выходящих вдоль поверхности канюли на расстоянии I—2,5 мм друг от друга (мультиэлектроды). Применение мультиэлектродов и специальных коммутаторов, позволяющих подсоединять к усилителю различные электроды, позволяет исследовать последовательно процессы, происходящие в различных участках мышцы (X. Коуэн, Д. Брумлик, 1975, и др).

Для регистрации суммарной электрической активности мышц используются накожные (поверхностные) электроды — пластины с отводящей- поверхностью 20—50 мм2. Две такие пластины укрепляются на коже с помощью лейкопластыря или специального устройства. Относительная несложность и безболезненность выполнения ЭМГ с помощью поверхностных электродов позволяет ее применение при решении ряда клинических задач в тех случаях, когда предварительно установлено отсутствие повреждения ДЕ и необходимо исследовать лишь поверхностно лежащие мышцы. В этих случаях запись ЭМГ проводят в состоянии покоя, то есть возможно полного расслабления мышц, при тонических напряжениях, выполнении произвольных сокращений и реакции на растяжение.

Источник

Исследование нервной системы с помощью функциональной диагностики. Часть 2. Электронейромиография и электромиография

Структура статьи

В предыдущей части статьи я немного рассказал о таком методе функциональной диагностики нервной системы, как регистрация вызванных потенциалов головного мозга. Данный метод позволяет изучить различные отделы центральной нервной системы.

Что такое «периферическая нервная система»?

Но ведь представить себе функционирование нашего организма без периферической нервной системы тоже невозможно. Для ее обследования используется электронейромиография.

Периферические нервы берут свое начало в спинном мозге и нервных узлах, расположенных рядом с ним в виде «корешков». По своим функциям периферические нервы делятся на моторные (отвечающие за работу мышц), сенсорные (обеспечивающие чувствительность) и вегетативные (в компетенции которых работа внутренних органов).

Нервные корешки, выходя из спинного мозга, распадаются на парные сплетения (шейные, плечевые, поясничные и крестцовые), которые, в свою очередь, распадаются на сами периферические нервы. Сенсорные нервы получают информацию от рецепторов (для каждого «типа» ощущений – боли, температуры, прикосновения, давления и т.д. – существуют свои виды рецепторов), моторные нейроны связаны с мышечными волокнами посредством нервно-мышечных синапсов. С помощью специальных синапсов контактируют с клетками внутренних органов и вегетативные нервы.

Очень упрощенно, типичный периферический нерв можно представить в виде электрического кабеля, состоящего из множества мелких проводов, объединенных одной оболочкой. «Электричество», то есть нервный импульс, в нерве передается по оболочке, а не по внутренней части «проводов». «Провод» называется аксоном и является отростком самой нервной клетки (нейрона), расположенной в спинном мозге (длина аксона, иннервирующего мышцу стопы может достигать метра и более). «Оболочка» провода – вещество миелин, обеспечивающее передачу нервного импульса по аксону.

- Стоимость: 8 400 руб.

- Продолжительность: 30-40 минут

- Госпитализация: амбулаторно

Я намеренно так остановился на описании строения периферической нервной системы, чтобы ЭНМГ (электронейромиография) не казалась Вам в дальнейшем каким-то странным, загадочным, «шаманским» методом. Итак, в нашем организме есть хитросплетение кабелей, проводящих ток, кабели состоят из проводов, имеющих оболочку. Поломка этой системы возможна на любом уровне (от клетки в спинном мозге до нервно-мышечного синапса) и может возникнуть как за счет повреждения самого провода, так и его оболочки. Цель ЭНМГ – найти место повреждения и определить его характер.

Конечно, электронейромиография не является волшебным и универсальным диагностическим методом (как не является им ни одна из других, более известных в широких кругах методик, например МРТ ). Не все нервы и мышцы доступны изучению, не на всех участках их можно проверить. Но при грамотном подходе со стороны врача, назначающего или проводящего ЭНМГ, данный метод может дать много полезной информации.

Так что же представляет из себя стимуляционная ЭНМГ?

Стандартный метод исследования моторных и сенсорных волокон периферических нервов внешне выглядит несложно. Над поверхностью мышцы или на участок кожи, иннервируемой изучаемым нервом, накладываются электроды (чаще всего они похожи на маленький пластырь или наклейку), электроды подключаются к аппаратуре (электронейромиографу). На участках, где нерв находится не очень глубоко, с помощью специального стимулятора (отдаленно напоминающего штекер любого электроприбора) нерв раздражается разрядами электрического тока. Ток слабый и абсолютно безопасен, хотя ощущения могут быть и неприятными. В результате электрического раздражения происходит сокращение мышцы или возникает ответ в кожных покровах (в случае исследования сенсорных волокон). Этот ответ или сокращение мышцы и регистрируется наклейками-электродами. Полученные данные и анализируются врачом.

Декремент-тест

Исследование и анализ состояния большинства крупных нервов конечностей обычно не вызывает сложностей. Оценка состояния сплетений и нервных корешков более сложна, ведь, как рассказывалось выше, они образуются из множества периферических нервов, и возникает необходимость исследовать почти каждый из них.

Для диагностики заболеваний нервно-мышечного синапса используется метод ритмической стимуляции или «декремент-тест». При выполнении декремент-теста нерв стимулируется несколько раз (обычно пять) с высокой частотой стимулов (около 1 в секунду), мышца вынуждена сократиться пять раз подряд за пять секунд. Если синапс функционирует нормально, то все пять раз импульс от нерва вызывает сокращение мышцы с одинаковой силой. Если синапс поврежден – мышца с каждым разом сокращается слабее. Разумеется – это очень упрощенное разъяснение сути ритмической стимуляции (декремент-теста).

Игольчатая ЭНМГ

Для исследования мышц, а это бывает необходимо при подозрении на патологию двигательного нейрона спинного мозга, при заболеваниях мышц, определении степени поражения мышцы при неврологической патологии, используется игольчатая электромиография. Тонкая игла-электрод вводится в исследуемую мышцу (напоминает внутримышечный укол). Регистрируют электрическую активность мышцы в покое и при умеренном напряжении. Игольчатая ЭНМГ – более сложный с точки зрения интерпретации метод и часто занимает больше времени, требует от врача большей квалификации.

Возможности электронейромиографии

Итак, при правильном использовании электронейромиография позволяет:

- проводить диагностику заболевания нервов и мышц на ранних стадиях, когда при клиническом осмотре отклонений еще не наблюдается;

- установить уровень поражения нерва;

- провести дифференциальную диагностику между периферическим поражением нерва и радикулопатией (поражение нервного корешка), и плексопатией (поражение сплетения);

- оценить тяжесть поражения периферической нервной системы и мышц;

- оценить результаты лечения и степень восстановления, характер течения заболевания;

- помочь в дифференциальной диагностике причин нарушения мочеиспускания и/или потенции.

Показания для исследования

Почему же ЭНМГ редко назначается врачами? Может быть, мало показаний для назначения исследования?

Ниже приведен список симптомов, синдромов, состояний и заболеваний, при которых может быть назначена электронейромиография.

- слабость в мышцах и/или их повышенная утомляемость;

- непроизвольные сокращения, подергивания, судороги мышц;

- атрофия («похудение») мышц;

- снижение или изменение чувствительности на конечностях и/или лице;

- боли в руках /ногах, сопровождающиеся «прострелами»;

- боли в шее и/или спине;

- нарушение потенции и мочеиспускания.

Вот неполный список заболеваний, при которых может быть целесообразно провести электронейромиографию:

- БАС (боковой амиотрофический склероз, болезнь двигательного нейрона)

- Диабетическая полинейропатия

- Миастенический синдром Ламберта-Итона

- Миастения (myasthenia gravis)

- Миелодисплазия спинного мозга

- Миозит и полимиозит

- Миопатии

- Неврит тройничного нерва

- Мононевропатия

- Невропатия седалищного нерва

- Паралич Белла (невропатия лицевого нерва)

- Плексит

- Плексопатия

- Полимиалгия

- Полиневрит

- Радикулопатия при грыже межпозвонкового диска

- Синдром Гийена-Барре

- Синдром запястного канала (карпальный синдром)

- Кубитальный синдром

- Синдром Толоса-Ханта

- СМА (спинальные мышечные атрофии)

- Тригеминальная невралгия

- Туннельные синдромы

- Фибулярный синдром

- Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ХВДП)

- Сахарный диабет и диабетическая полинейропатия

- Миелит, энцефаломиелит

- Дефицит витаминов В, Е, С

- Гипотиреоз, гипертиреоз

- Системная красная волчанка

- Васкулит

- Рассеянный склероз

- Хроническая тазовая боль

- Нейрогенный мочевой пузырь

Как видно, список не маленький, а главное включает в себя не только чисто неврологические заболевания. Заболевания внутренних органов не редко дают осложнения в виде поражения нервной системы. К примеру, атрофический гастрит может привести к дефициту витамина группы В, тем самым спровоцировать возникновение полинейропатии или поражения спинного мозга. Ну а самый известный пример – это поражение нервов ног при сахарном диабете (диабетическая полинейропатия).

Представляется, что основной причиной малого использования ЭНМГ и ЭМГ является затруднение при интерпретации результатов врачами. Дело в том, что максимальное количество информации можно получить только тогда, когда врач, проводящий ЭНМГ, хорошо разбирается в неврологических заболеваниях и симптомах, а лечащий врач знает о всех нюансах и особенностях электромиографии. В противном случае врач-диагност может провести исследование не в полном объеме, а лечащий доктор может неверно интерпретировать результат, что приведет к постановке ошибочного диагноза.

Таким образом, диагност в любом случае должен быть еще и неврологом, в идеале обследование должен выполнять сам лечащий врач-невролог или ЭНМГ должно проводиться в том учреждении, где лечится обследуемый (в таком случае имеется обратная связь между врачом и диагностом).

Как правильно – ЭНМГ или ЭМГ?

И в завершении немного о путанице в терминологии. Часто встречаются два названия исследования: «электронейромиография» (т.е. ЭНМГ) и «электромиография» (ЭМГ). Как говорилось выше, есть стимуляционная электромиография и игольчатая. Именно игольчатую иногда называют «ЭМГ» или «электромиография», а стимуляционную – «электронейромиография» или «ЭНМГ». В конечном итоге, как таковой разницы нет, потому что именно сочетание стимуляционного и игольчатого методов позволяет всесторонне изучить патологический процесс. К тому же, если доктор направляет Вас на обследование, то правильнее было бы с его стороны либо указать, какие именно нервы и мышцы он хочет исследовать и с какой целью, либо (в том случае если врач, проводящий ЭНМГ – невролог) оставить определение необходимого объема обследования на усмотрение диагноста.

В двух частях этой статьи мы коротко ознакомились с функциональной диагностикой центральной и периферической нервной системы. Точнее, всего с двумя методами – вызванными потенциалами и электронейромиографией. Но, конечно, таких методов много больше – это и известная многим электроэнцефалография (ЭЭГ), и различные виды длительного мониторирования ЭЭГ, полисомнография, кардиореспираторный скрининг и многие другие. О них мы поговорим в другой раз.

Источник