Для определения величины деформации при сколиозе используют способ

Сколиоз имеет свою величину измерения, которая выражается в градусах кривизны позвоночника. При внешнем осмотре мы можем ориентироваться в основном на косвенные признаки сколиоза. Даже то искривление позвоночника, которое мы можем прощупать пальцами, говорит нам не о взаиморасположении позвонков друг относительно друга, а только о том в какой позиции находятся их остистые отростки.

Вспомним строение позвонка, вид сзади:

Из картинки ясно видно, что прощупываем мы именно остистый отросток.

Позвоночник при сколиозе: видимость обманчива!

При сколиозе остистый отросток и тело позвонка не находятся в строгой проекции, так как позвонки повернуты либо влево, либо вправо. И, соответственно, остистый отросток будет либо левее, либо правее тела позвонка.

а – тела позвонков и остистые отростки находятся в строгой проекции.

б – тела позвонков располагаются вдоль вертикальной оси, остистые отростки смещены.

в – тела позвонков образуют сколиотическую дугу, остистые отростки располагаются вдоль вертикальной оси.

Единственным объективным способом оценки градуса искривления позвоночника, а значит, выраженности сколиоза является рентгенография позвоночника. Именно на “рентгене” можно четко рассмотреть тела позвонков и оценить их взаиморасположение.

КАК измеряют УГОЛ искривления?

Для того, чтобы понять, как измеряют угол искривления позвоночника при сколиозе, нужно условно разделить позвонки на три группы. Первая группа состоит из одного позвонка, который образует вершину сколиотической дуги.

На изображении этот позвонок отмечен белым цветом.

Вторая группа – это позвонки, образующие сколиотическую дугу. Эти позвонки обязательно как-то повёрнуты, наклонены вперёд, назад или вбок.

Третья группа – это позвонки, не вовлечённые в формирование сколиотической дуги. Так называемые “нейтральные” позвонки. Они будут находиться в физиологичном для себя положении, именно так, как и было “задумано” Природой. Другое дело, что их ось может быть отклонена от вертикальной оси тела, но произошло это “не по их вине”, ответственность несёт сколиотическая дуга. Нейтральные позвонки естественно продолжают то направление, которое задала им сколиотическая дуга, хотя сами они, относительно своей оси, находятся в правильном положении.

На рисунке показан рентген позвоночника и его схематическое изображение. Сколиотическая дуга ограничена красными линиями. До красной линии – позвонки, вовлеченные в формирование сколиотической дуги. За пределами красной линии – так называемые “нейтральные позвонки”.

Существует несколько способов измерения угла сколиоза:

Способ_1. Самый простой: соединить центр тела верхнего нейтрального позвонка (первая точка) с центром тела позвонка у вершины сколиотической дуги (вторая точка) и, наконец, третья точка – центр тела нижнего нейтрального позвонка.

Способ_2. Применяется в тех случаях, когда невозможно найти нейтральный позвонок. То есть когда на территории как выше, так и ниже сколиотической дуги не нашлось НИ ОДНОГО позвонка, находящегося в изначально правильном положении. Все позвонки в той или иной степени “раскорячены”. Тогда за вторую точку берётся центр тела позвонка, образующего вершину сколиотической дуги. А первую и третьи точки образуют центры тел позвонков, расположенных через один от вершины.

Способ_3. – Метод Кобба – этот метод определения угла сколиотической дуги используется чаще всего. Является международно признанным. Пересечение перпендикуляров. Этот способ используется наиболее часто и является наиболее точным. Находим первые нейтральные позвонки. Продолжаем линии границы со сколиотической дугой таким образом, чтобы они расходились друг от друга. На образовавшихся линиях, на одинаковом расстоянии от позвонков откладываем перпендикуляры таким образом, чтобы оба перпендикуляра пересеклись. Полученный угол пересечения перпендикуляров будет являться углом сколиоза.

Способ_4. Применяется в тех случаях, когда искривление позвоночника чрезмерно. Откладываем линии от нейтральных позвонков также как и в предыдущем способе. Только на этот раз мы будем продолжать линии не в сторону их расхождения друг от друга, а в сторону их пересечения. Полученный угол будет являться углом сколиоза.

КАК соотносятся СТЕПЕНИ СКОЛИОЗА и УГЛЫ искривления позвоночника?

| Степень сколиоза | Угол искривления позвоночника |

| I степень | 5 — 10 градусов |

| II степень | 11 — 30 градусов |

| III степень | 31 — 60 градусов |

| IV степень | Более 60 градусов |

Ниже представлено визуальное сравнение степеней сколиоза:

При сколиозе I степени дуга искривления в положении стоя не видна, она определяется только при наклоне вперед.

При сколиозе II степени дуга искривления определяется уже в положении стоя. При наклоне вперед в грудном отделе определяется выпячивание.

При сколиозе III степени в положении стоя бросается в глаза сильно выраженная дуга искривления позвоночника, асимметричное расположение лопаток. Деформация грудной клетки достигает таких размеров, что некоторые ребра заметно выпирают, некоторые – заметно западают. При наклоне вперед отмечается ярко выраженный рёберный горб.

При сколиозе IV степени позвоночник изуродован грубейшими деформациями.

Слева направо на изображении возрастает степень сколиоза с I по IV.

На следующем изображении показывается, как форма позвоночника влияет на осанку:

Как уже говорилось выше, точно измерить угол сколиоза возможно только по “рентгену” позвоночника. А если не стремиться к абсолютной точности, то приблизительно прикинуть степень сколиоза по линиям искривления позвоночника поможет следующая картинка:

Каждой степени сколиоза своё лечение. А какое лечение подходит Вам?

Самое страшное в сколиозе – это его прогрессирование. Не зря сколиоз называют “раком ортопедии”. Обратите внимание на статистику:

В 30% случаев заболевания с каждым годом сколиоз будет всё больше и больше усугубляться.

В 9% случаев сколиоз будет усугубляться с каждым месяцем, и за год угол искривления будет расти до 15º по Коббу!

В 1% случаев сколиоз будет усугубляться с каждым днем и с каждой неделей, и за год угол искривления будет расти более чем на 30º по Коббу!

[Определение угла искривления по Коббу]

Самое важное в лечении сколиоза – это остановить его прогрессирование!

Вопрос как? Часто приходится слышать об оперативном лечении сколиоза. Как показывают международные научные исследования под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения, оперативного лечения требует только запущенный сколиоз III степени и сколиоз IV степени. Если быть более точным, операция показана в тех случаях, когда угол искривления превышает 45º градусов по Коббу.

Тогда во время операции позвонки скрепляют такими штифтами, а после операции предстоит долгий и упорный реабилитационный период.

В остальных случаях (при сколиозе I, II степени, а также при нетяжелых формах сколиоза III степени) ложиться под нож не имеет смысла и сколиоз нужно лечить консервативно!

Мануальная терапия и массаж – может быть вред, а может быть польза

Возможный вред. Мануальные техники для лечения сколиоза. Какими они быть не должны? Часто мануальные и массажные техники направлены на растяжение связок, сухожилий и расслабление мышц, но если ограничиться только этим, то вред обязательно будет нанесён! Да, можно получить сиюминутное улучшение осанки, но растянутые и расслабленные мышцы не смогут удерживать и без того кривой позвоночник, что приведёт в будущем к ещё большей нестабильности и ешё большим проблемам.

Польза. И, соответственно, пользу мануальные и массажные техники принесут в тех случаях, когда будет достигнут баланс тонизирования и расслабления для конкретного пациента! Вот только чтобы к этому балансу прийти, требуется доскональная диагностика каждого пациента, выявление всех его индивидуальных особенностей и годы, годы практики. У кого-то могут наблюдаться улучшения даже при введении в жизнь занятий спортом в сочетании с антицеллюлитным массажем.

Нюансов и деталей действительно очень много, поэтому обращаться следует только к сертифицированному специалисту.

Разумеется, сколиоз требует комплексного лечения, поэтому в дополнение к курсу лечебного массажа и мануальной терапии Вам будет разработана индивидуальная программа оздоровления позвоночника. Программа составлялась вместе с инструкторами Самарской Федерации Йоги, сертифицированных О.Ф.А. (оптимальная физическая активность).

К тому же Вы, наверняка, сами понимаете, что Ваше личное участие в процессе своего выздоровления превыше всего! Тем более что времени оно много не потребует: по 5 – 7 минут пару раз в день. Зато с каждым разом Вы всё больше будете чувствовать, что главный доктор для Вас – это Вы сами. А ощущение того, что Ваше здоровье действительно находится в Ваших руках, проявит прежде скрытые внутренние резервы, раскроет непоколебимую уверенность в себе и в завтрашнем дне.

Автор статьи – доктор Атрощенко И. Н.

Для записи на сеанс лечебного массажа и мануальной терапии

обращайтесь по тел.:

Источник

Для определения величины деформации при сколиозе используют способ

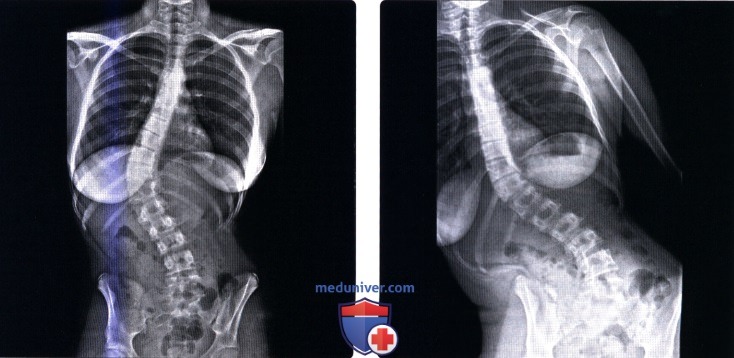

а) Терминология. Сколиозом принято считать деформацию позвоночника во фронтальной плоскости с величиной искривления по меньшей мере 10°. Однако лечение при деформациях, величина которых не превышает 20-25°, обычно не назначается. Деформация может быть сбалансированной (позвоночник возвращается к срединной линии) или несбалансированной. Позвонки, ограничивающие собой дугу искривления, называют терминальными (или замыкающими) позвонками, тогда как позвонок, расположенный на вершине дуги искривления называется апикальным.

Сколиотическая деформация позвоночника классифицируется исходя из того, в какую сторону направлена выпуклая сторона дуги искривления. Правосторонний сколиоз характеризуется правосторонним расположением выпуклой стороны дуги искривления, т. е. вершина этой дуги будет располагаться справа от срединной линии. Левосторонний сколиоз, соответственно, характеризуется левосторонним относительно срединной линии положением выпуклой стороны дуги и ее вершины.

Деформацию можно подразделить на мобильные (нивелирование деформации при боковом сгибании в сторону вершины дуги) и структуральные (коррекция деформации при сгибании не достигается).

Большинство сколиотических деформаций позвоночника сочетаются с искривлениями позвоночника и в сагиттальной плоскости. Эти искривления называются кифозом (вершина направлена дорзально) или лордозом (вершина направлена вентрально).

б) Морфология искривления. Сколиоз, связанный с перелом позвоночника, врожденными аномалиями развития или инфекционным поражением, обычно характеризуется угловой деформацией позвоночника. В остальных случаях сколиоз отличается наличием плавных дуг искривления. Наиболее часто деформации локализуются в грудном отделе позвоночника, на втором месте следует грудопоясничный переход. Раньше дуги искривления подразделяли на первичные и вторичные (компенсаторные), однако зачастую бывает сложно понять, какой именно является та или иная дуга искривления, поэтому подобное подразделение в клинической практике в настоящее время практически не используется.

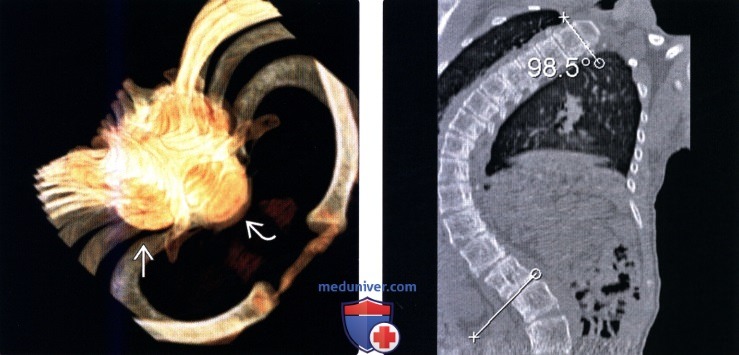

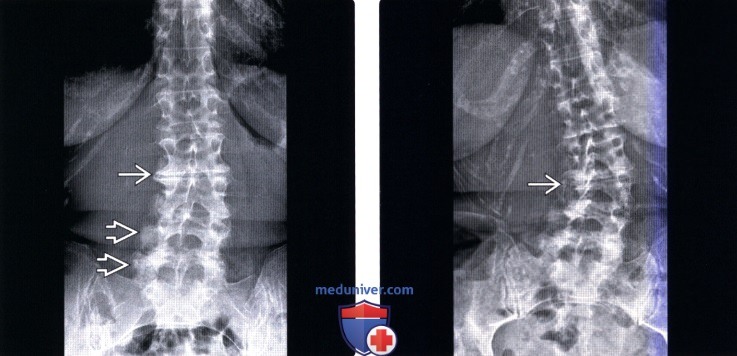

в) Количественная характеристика сколиоза. Наиболее распространенным методом количественного измерения величины сколиотической деформации является метод Кобба. Для этого выбираются позвонки, замыкающие дугу искривления (терминальные позвонки). Это позвонки, замыкательные пластинки которых характеризуются наибольшей степенью наклона по отношению к горизонтальной плоскости. Величина искривления определяется углом между линиями, соответствующими верхней замыкательной пластинке верхнего терминального позвонка и нижней замыкательной пластинке нижнего терминального позвонка. При тяжелых деформациях замыкательные пластинки зачастую сложно дифференцировать. В таких случаях в качестве отправных точек можно использовать нижние кортикальные стенки корней дуг. Если измерение проводится непосредственно на пленке, обычно следует построить перпендикуляры к замыкательным пластинкам и измерить угол между этими перпендикулярами. В большинстве PACS-программ измерение можно выполнить непосредственно от замыкательных пластинок.

Еще одним методом количественной оценки величины искривления является метод Фергюсона. В этом случае строятся линии, соединяющие центр апикального позвонка с центрами терминальных позвонков. Величина сколиотической деформации определяется углом между этими линиями.

Сколиоз практически всегда сопровождается искривлением позвоночника и в сагиттальной плоскости. Наиболее распространенным изменением при этом является сглаживание грудного кифоза. Метод Кобба может использоваться и для количественной характеристики деформации позвоночника в сагиттальной плоскости. Нередко наряду с описанными деформациями имеют место и ротационные деформации позвоночника, однако оценить их выраженность по стандартным рентгенограммам можнолишь косвенно. Величину таких деформаций можно измерить по томограммам путем наложения друг на друга апикального и терминального позвонков.

В норме Т1 позвонок центрирован относительно L5 позвонка как во фронтальной, так и сагиттальной плоскости, фронтальный или сагиттальный дисбаланс позвоночника может быть определен как горизонтальное расстояние между центром тела L5 и отвесной линией, проведенной через центр тела Т1 позвонка.

Ротационная деформация позвоночника встречается практически при всех типах сколиоза. Измерить ее величину достаточно сложно. Проще всего это можно сделать путем наложения аксиальных изображений терминального и апикального позвонков или путем трехмерной КТ-реконструкции.

г) Индекс Риссера. Поскольку идиопатический сколиоз утрачивает тенденцию к прогрессированию по достижении зрелости костей скелета, важно знать, как скоро у молодого пациента наступит это самое созревание костей. Наиболее распространенным методом оценки зрелости скелета является метод Риссера, основанный на том, как выглядит апофиз крыла подвздошной кости. Метод этот, однако, согласно литературным данным, отличается меньшей точностью, чем метод оценки костного возраста по рентгенограмме кисти.

• Апофиз отсутствует = стадия 0

• Апофиз покрывает латеральные 25% крыла подвздошной кости = стадия 1: костный возраст 13 лет 8 месяцев (Ж), 14 лет 7 месяцев (М)

• Апофиз покрывает латеральные 50% крыла подвздошной кости = стадия 2: костный возраст 14 лет 6 месяцев (Ж), 15 лет 7 месяцев (М)

• Апофиз покрывает 75% крыла подвздошной кости = стадия 3: костный возраст 15 лет 2 месяца (Ж), 16 лет 2 месяца (М)

• Апофиз полностью покрывает крыло подвздошной кости = стадия 4: костный возраст 16 лет 2 месяца (Ж), 1 7 лет 0 месяцев (М)

• Апофиз сливается с крылом подвздошной кости = стадия 5: костный возраст 18 лет 1 месяц (Ж), 1 8 лет 6 месяцев (М)

д) Рентгенологическое описание сколиотической деформации. Описание исследования должно включать измерение всех дуг искривления во фронтальной и сагиттальной плоскостях с использованием метода Кобба. Если исследование выполнено в положении сгибания или лежа на спине, рентгенолог должен отразить изменения величин по сравнению с рентгенограммами, выполненными стоя. Частой находкой ниже уровня сколиотической деформации является спондилолиз, и рутинное описание исследования должно включать оценку и этого изменения.

Рентгенограммы всегда следует оценивать на предмет каких-либо атипичных находок. Имеют ли место аномалии позвонков? Есть ли признаки остеопении или перелома? Вершина грудной дуги искривления направлена вправо (типичное искривление) или влево (атипичное искривление)? Сбалансированы ли дуги во фронтальной и сагиттальной плоскостях, т. е. центрирован ли позвоночник относительно L5? Если ли отклонения от нормы со стороны ребер, сердца, паравертебральных мягких тканей?

(Справа) На рентгенограмме в боковой проекции этого же пациента отмечается инверсия нормального грудного кифоза. Ротационный компонент деформации можно оценить лишь приблизительно по степени ротации ребер.

(Справа) КТ, фронтальный срез: измерение величины деформации при тяжелом нейромышечном сколиозе. Степень искривления определяется величиной угла между позвонками, характеризующимися наибольшим наклоном по отношению к горизонтальной плоскости.

(Справа) Рентгенограмме этого же пациента в прямой проекции: минимальная коррекция дуги искривления при наклоне вправо. Для оценки мобильности дуги искривления выполняется рентгенография в положении наклона или лежа на спине. Ригидные деформации поддаются репозиции в меньшей степени.

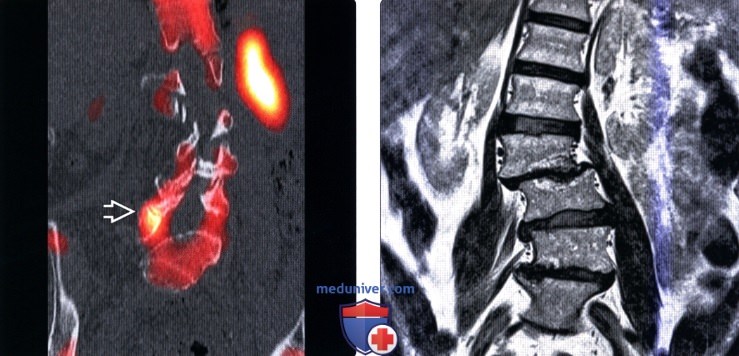

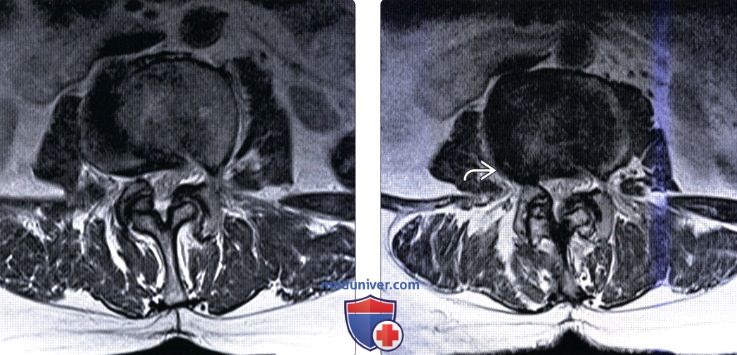

е) Роль специализированных методов лучевой диагностики. МРТ или КТ показаны тогда, когда возникают сомнения относительно наличия какой-либо сопутствующей патологии, например, кистозных изменений спинного мозга, фиксированного спинного мозга, врожденных костных аномалий или опухолей.

Подозрение на наличие кистозных изменений спинного мозга возникают, к примеру, тогда, когда выявляется левосторонняя грудная дуга искривления или отсутствуют признаки лордозирования на вершине грудной дуги, фиксированный спинной мозг обычно диагностируется в детстве, однако может выявляться и в молодом возрасте, когда он манифестирует неврологической симптоматикой со стороны нижних конечностей и нарушением функции тазовых органов.

ж) Лечение сколиоза. Ювенильный сколиоз, величина которого не превышает 50-60°, не отличается тенденцией к прогрессированию по завершении созревания костной системы. Поэтому при минимальных деформациях зачастую достаточно лишь наблюдения, особенно если костная система пациента уже практических достигла зрелости. Легкие степени сколиоза ( 1 мм все же позволяет заподозрить дестабилизацию винтов. Винты могут также вырываться из тел позвонков (в таких случаях их описывают как выстоящие). Ляминарные крючки могут смещаться относительно оригинального своего положения или отделяться от фиксирующего стержня.

Металлоконструкции, используемые для коррекции сколиоза, обеспечивают ригидную фиксацию позвоночника до момента формирования костного блока. Если блок не формируется, то фиксация в конечном итоге окажется несостоятельной. КТ с фронтальными и сагиттальными реконструкциями изображений является наиболее надежным методом, позволяющим оценить качество формирующегося костного блока. Через несколько месяцев после операции на томограммах будут видны признаки постепенной интеграции костного трансплантата. По истечении шести месяцев зона костной пластики должна представлять собой единую костную массу, состоящую из трабекулярной кости, окруженной хорошо заметным кортикальным слоем. Костный блок дугоотростчатых суставов определяется как исчезновение суставных щелей с формированием костных мостиков. При межтеловом костном блоке в зоне вмешательства также будет видна единая костная масса.

При нарушении формирования костного блока с последующей несостоятельностью фиксации может отмечаться потеря достигнутой изначально коррекции деформации. Феномен коленвала возникает тогда, когда замыкающие деформацию сегмента позвонки оказываются фиксированными, а промежуточные-нет, в результате чего вершина деформации продолжает мигрировать дальше.

При анализе послеоперационных изображений рациональней будет оценить сначала состояние металлоконструкций и костных образований на стабилизированных уровнях, а затем на уровнях выше и ниже. В дополнение к несостоятельности металлоконструкций распространенными проблемами являются дегенерация смежных с блокированными сегментов, инфекционное поражение и усталостные переломы.

и) Протоколы лучевой диагностики. Рентгенография позвоночника должна полностью включать грудной и поясничный его отделы. Если у пациента имеет место разница в длине конечностей, под более короткую из них должна быть установлена платформа необходимой высоты. Рентгенография в прямой проекции обычно выполняется в задне-переднем направлении, а не в передне-заднем, что позволяет снизить дозу облучения молочных желез.

КТ применяется для получения реконструкций позвоночника в различных плоскостях. Реконструкции под углом и трехмерные изображения нередко оказываются незаменимыми для оценки состояния позвоночника при тяжелых деформациях.

Некоторые специалисты считают полезным при дегенеративном сколиозе назначать как стандартную, так и однофотонную эмиссионную КТ (SPECT). В зонах острого воспаления, характеризующихся по данным КТ наиболее выраженными изменениями, на SPECT будет отмечаться повышенный захват радиофармпрепарата, что будет говорить в пользу того, что именно эта зона является источником болевого синдрома.

МР-томограммы при выраженных сколиотических деформациях зачастую бывает сложно интерпретировать. Аксиальные томограммы под углом к продольной оси строят на основании сагиттальных и фронтальных скаут-срезов таким образом, чтобы плоскость получаемого изображения соответствовала плоскости замыкательных пластинок в обеих проекциях. Сагиттальные изображения также необходимо строить в соответствии с наклоном каждой из дуг искривления во фронтальной плоскости. МРТ во фронтальной проекции нередко оказывается наиболее информативным методом для оценки аномалий развития позвонков, спондилеза и дегенеративных изменении дисков и дугоотростчатых суставов.

(Справа) На рентгенограмме в прямой проекции этого же пациента через четыре года отмечается значимое прогрессирование искривления и асимметричного дегенератив -ного поражения межпозвонкового диска и дугоотростчатых суставов.

(Справа) Фронтальные Т2-ВИ информативны в отношении оценки изменений дисков и дугоотростчатых суставов при дегенеративном сколиозе. Кроме того, они могут использоваться в качестве скаут-изображений для выбора угла наклона аксиальных срезов на уровне межпозвонковых дисков.

(Справа) Аксиальное Т2-ВИ выполнено на этом же уровне, но с учетом ориентации диска на фронтальных срезах. Справа видна щель в фиброзном кольце диска. Стеноз спинномозгового канала здесь выглядит более выраженным, чем на предыдущем изображении.

к) Дифференциальный диагноз. Идиопатический сколиоз является наиболее распространенным типом сколиоза и может манифестировать уже в младенческом, детском или подростковом возрасте. Он может характеризоваться наличием единственной дуги искривления или быть сбалансированным, S-образным. Грудная дуга искривления чаще всего направлена своей выпуклой стороной вправо. Тела позвонков в области вершины дуги обычно принимают несколько клиновидную форму, связанную асимметричным распределением нагрузки на растущие позвонки, аномалий развития позвонков при этом не бывает.

Врожденный сколиоз — это деформация позвоночника, возникающая на фоне аномалий сегментации позвоночника. Такими аномалиями являются полупозвонки, блокированные (несегментированные) позвонки и/или слияние задних элементов позвонков. Нередко врожденный сколиоз является частью VACTERL-ассоциации: аномалии позвонков (Vertebral anomalies), атрезия ануса (Anal atresia), пороки сердца (Cardiac anomalies), трахеопищеводный свищ (TracheoEsophageal fistula), аномалии почек и другие аномалии мочеполовой системы (Renal anomalies), аномалии конечностей (Limb anomalies).

Врожденные синдромальные ассоциации могут сопровождаться сколиотической деформацией позвоночника и без аномалий позвонков. Наиболее распространенными такими причинами являются сосудистые заболевания, нейрофиброматоз и несовершенный остеогенез, в основе которых лежат различные наследственные дефекты синтеза коллагена. Клиническая картина таких деформаций достаточно вариабельна.

Нейромышечный сколиоз наблюдается при самых различных заболеваниях, включающих мышечные дистрофии и церебральный паралич. Искривление позвоночника при этом характеризуется наличием длинной грудопоясничной С-образной дуги. Такой сколиоз отличается тенденцией к прогрессированию и может очень тяжело поддаваться лечению.

Причинами сколиоза могут стать остеоид-остеома и остеобластома. Эти опухоли очень похожи, отличаясь друг от друга только размерами и клинической картиной. Остеоид-остеома не превышает в размере 1 см покружена ободком реактивно склерозированной кости. Обе опухоли секретируютпростагландины, которые способствуют формированию короткосегментарной сколиотической деформации, при которой опухоль располагается на вогнутой стороне дуги искривления. Высвобождение простагландинов также вызывает отек костного мозга, распространяющийся в т. ч. на кости, не связанные напрямую с опухолью, плевриты и отек мягких тканей. Необходимо отметить, что сколиоз, вызванный остеоид-остеомой/остеобластомой, сопровождается болевым синдромом, тогда как для идиопатического сколиоза это нехарактерно.

Сколиоз взрослых подразделяется на три типа. Первый — это дегенеративный сколиоз с поражением обычно поясничного отдела позвоночника. Дегенеративный сколиоз нередко формируется выше уровня хирургического костного блока, особенно в случаях, когда на этих уровнях уже имеяа место в той или иной степени выраженная деформация. Второй тип — это ювенильный сколиоз, который продолжает прогрессировать уже по завершении созревания скелета. Третий тип — сколиоз на фоне существующих аномалий, например, вследствие разницы длины конечностей, асимметрии строения пояснично-крестцового сочленения или остеопороза.

Причинами развития сколиоза могут быть травма, инфекционные поражения, несостоятельность хирургической стабилизации позвоночника, нейрогенная артропатия. При каждом из этих состояний дуга искривления является короткой, а костные аномалии, лежащие в основе развития сколиоза, обычно видны на рентгенограммах.

Нечастыми причинами развития сколиоза являются аномалии развития грудной клетки или хирургические вмешательства в этой области у детей. В прошлом частой причиной развития сколиоза становилась лучевая терапия по поводу опухоли Вильмса, однако изменение методик лучевой терапии при этой опухоли перевело ее как причину развития сколиоза в разряд редких.

л) Список использованной литературы:

1. Evaniew N et al: The surgical management of scoliosis: a scoping review of the literature. Scoliosis. 10(1):1, 2015

2. Mayer OH: Scoliosis and the Impact in Neuromuscular Disease. Paediatr Respir Rev. 16(1):35-42, 2015

3. El-Hawary R et al: Update on evaluation and treatment of scoliosis. Pediatr Clin North Am. 61 (6): 1 223—41, 2014

— Вернуться в оглавление раздела «Лучевая медицина»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.7.2019

Источник