- БИОФИЗИКА: РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

- Реактивный способ движения медуз

- Реактивное бегство морских моллюсков гребешков

- Реактивный насос личинки стрекозы-коромысла

- Реактивные импульсы нервной «автострады» кальмаров

- Реактивный двигатель кальмара

- Класс Головоногие моллюски

- Урок 21. Беспозвоночные животные [биология 7 класс]

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Класс Головоногие моллюски»

БИОФИЗИКА: РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

Предлагаю читателям зелёных страничек заглянуть в увлекательный мир биофизики и познакомиться с основными принципами реактивного движения в живой природе. Сегодня в программе: медуза корнерот – самая крупная медуза Чёрного моря, морские гребешки, предприимчивая личинка стрекозы-коромысла, восхитительный кальмар с его непревзойдённым реактивным двигателем и замечательные иллюстрации в исполнении советского биолога и художника-анималиста Кондакова Николая Николаевича.

По принципу реактивного движения в живой природе передвигается целый ряд животных, например медузы, морские моллюски гребешки, личинки стрекозы-коромысла, кальмары, осьминоги, каракатицы… Познакомимся с некоторыми из них поближе 😉

Реактивный способ движения медуз

Медузы – одни из самых древних и многочисленных хищников на нашей планете! Тело медузы на 98% состоит из воды и в значительной части составлено из обводнённой соединительной ткани – мезоглеи, функционирующей как скелет. Основу мезоглеи составляет белок коллаген. Студенистое и прозрачное тело медузы по форме напоминает колокол или зонтик (в диаметре от нескольких миллиметров до 2,5 м). Большинство медуз двигаются реактивным способом, выталкивая воду из полости зонтика.

|

|

Медузы Корнероты (Rhizostomae), отряд кишечнополостных животных класса сцифоидных. Медузы (до 65 см в диаметре) лишены краевых щупалец. Края рта вытянуты в ротовые лопасти с многочисленными складками, срастающимися между собой с образованием множества вторичных ротовых отверстий. Прикосновение к ротовым лопастям может вызвать болезненные ожоги, обусловленные действием стрекательных клеток. Около 80 видов; обитают преимущественно в тропических, реже в умеренных морях. В России – 2 вида: Rhizostoma pulmo обычен в Чёрном и Азовском морях, Rhopilema asamushi встречается в Японском море.

Реактивное бегство морских моллюсков гребешков

Морские моллюски гребешки, обычно спокойно лежащие на дне, при приближении к ним их главного врага – восхитительно медлительной, но чрезвычайно коварной хищницы – морской звезды – резко сжимают створки своей раковины, с силой выталкивая из неё воду. Используя, таким образом, принцип реактивного движения, они всплывают и, продолжая открывать и захлопывать раковину, могут отплывать на значительное расстояние. Если же гребешок по какой-то причине не успевает спастись своим реактивным бегством, морская звезда обхватывает его своими руками, вскрывает раковину и поедает…

|

|

Морской Гребешок (Pecten), род морских беспозвоночных животных класса двустворчатых моллюсков (Bivalvia). Раковина гребешка округлая с прямым замочным краем. Поверхность её покрыта расходящимися от вершины радиальными ребрами. Створки раковины смыкаются одним сильным мускулом. В Чёрном море обитают Pecten maximus, Flexopecten glaber; в Японском и Охотском морях – Mizuhopecten yessoensis (до 17 см в диаметре).

|

|

Реактивный насос личинки стрекозы-коромысла

Нрав у личинки стрекозы-коромысла, или эшны (Aeshna sp.) не менее хищный, чем у её крылатых сородичей. Два, а иногда и четыре года живёт она в подводном царстве, ползает по каменистому дну, выслеживая мелких водных обитателей, с удовольствием включая в свой рацион довольно-таки крупнокалиберных головастиков и мальков. В минуты опасности личинка стрекозы-коромысла срывается с места и рывками плывёт вперёд, движимая работой замечательного реактивного насоса. Набирая воду в заднюю кишку, а затем резко выбрасывая её, личинка прыгает вперёд, подгоняемая силой отдачи. Используя, таким образом, принцип реактивного движения, личинка стрекозы-коромысла уверенными толчками-рывками скрывается от преследующей её угрозы.

Реактивные импульсы нервной «автострады» кальмаров

Во всех, приведённых выше случаях (принципах реактивного движения медуз, гребешков, личинок стрекозы-коромысла), толчки и рывки отделены друг от друга значительными промежутками времени, следовательно большая скорость движения не достигается. Чтобы увеличилась скорость движения, иначе говоря, число реактивных импульсов в единицу времени, необходима повышенная проводимость нервов, которые возбуждают сокращение мышц, обслуживающих живой реактивный двигатель. Такая большая проводимость возможна при большом диаметре нерва.

Известно, что у кальмаров самые крупные в животном мире нервные волокна. В среднем они достигают в диаметре 1 мм – в 50 раз больше, чем у большинства млекопитающих – и проводят возбуждение они со скоростью 25 м/с. А у трёхметрового кальмара дозидикуса (он обитает у берегов Чили) толщина нервов фантастически велика – 18 мм. Нервы толстые, как верёвки! Сигналы мозга – возбудители сокращений – мчатся по нервной «автостраде» кальмара со скоростью легкового автомобиля – 90 км/ч.

Благодаря кальмарам, исследования жизнедеятельности нервов ещё в начале 20 века стремительно продвинулись вперёд. «И кто знает, – пишет британский натуралист Фрэнк Лейн, – может быть, есть сейчас люди, обязанные кальмару тем, что их нервная система находится в нормальном состоянии…»

Быстроходность и манёвренность кальмара объясняется также прекрасными гидродинамическими формами тела животного, за что кальмара и прозвали «живой торпедой».

Кальмары (Teuthoidea), подотряд головоногих моллюсков отряда десятиногих. Размером обычно 0,25-0,5 м, но некоторые виды являются самыми крупными беспозвоночными животными (кальмары рода Architeuthis достигают 18 м, включая длину щупалец).

Тело у кальмаров удлинённое, заострённое сзади, торпедообразное, что определяет большую скорость их движения как в воде (до 70 км/ч), так и в воздухе (кальмары могут выскакивать из воды на высоту до 7 м).

Реактивный двигатель кальмара

Реактивное движение, используемое ныне в торпедах, самолётах, ракетах и космических снарядах, свойственно также головоногим моллюскам – осьминогам, каракатицам, кальмарам. Наибольший интерес для техников и биофизиков представляет реактивный двигатель кальмаров. Обратите внимание, как просто, с какой минимальной затратой материала решила природа эту сложную и до сих пор непревзойдённую задачу 😉

|

|

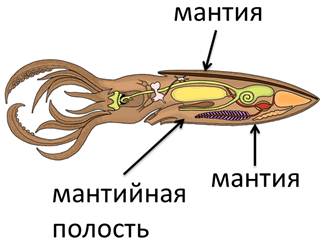

В сущности, кальмар располагает двумя принципиально различными двигателями (рис. 1а). При медленном перемещении он пользуется большим ромбовидным плавником, периодически изгибающимся в виде бегущей волны вдоль корпуса тела. Для быстрого броска кальмар использует реактивный двигатель. Основой этого двигателя является мантия – мышечная ткань. Она окружает тело моллюска со всех сторон, составляя почти половину объёма его тела, и образует своеобразный резервуар – мантийную полость – «камеру сгорания» живой ракеты, в которую периодически засасывается вода. В мантийной полости находятся жабры и внутренние органы кальмара (рис. 1б).

При реактивном способе плавания животное производит засасывание воды через широко открытую мантийную щель внутрь мантийной полости из пограничного слоя. Мантийная щель плотно «застёгивается» на специальные «запонки-кнопки» после того как «камера сгорания» живого двигателя наполнится забортной водой. Расположена мантийная щель вблизи середины тела кальмара, где оно имеет наибольшую толщину. Сила, вызывающая движение животного, создаётся за счёт выбрасывания струи воды через узкую воронку, которая расположена на брюшной поверхности кальмара. Эта воронка, или сифон, – «сопло» живого реактивного двигателя.

«Сопло» двигателя снабжено специальным клапаном и мышцы могут его поворачивать. Изменяя угол установки воронки-сопла (рис. 1в), кальмар плывёт одинаково хорошо, как вперёд, так и назад (если он плывет назад, – воронка вытягивается вдоль тела, а клапан прижат к её стенке и не мешает вытекающей из мантийной полости водяной струе; когда кальмару нужно двигаться вперёд, свободный конец воронки несколько удлиняется и изгибается в вертикальной плоскости, её выходное отверстие сворачивается и клапан принимает изогнутое положение). Реактивные толчки и всасывание воды в мантийную полость с неуловимой быстротой следуют одно за другим, и кальмар ракетой проносится в синеве океана.

1а) кальмар – живая торпеда; 1б) реактивный двигатель кальмара; 1в) положение сопла и его клапана при движении кальмара назад и вперёд.

На забор воды и её выталкивание животное затрачивает доли секунды. Засасывая воду в мантийную полость в кормовой части тела в периоды замедленных движений по инерции, кальмар тем самым осуществляет отсос пограничного слоя, предотвращая таким образом срыв потока при нестационарном режиме обтекания. Увеличивая порции выбрасываемой воды и учащая сокращения мантии, кальмар легко увеличивает скорость движения.

Реактивный двигатель кальмара очень экономичен, благодаря чему он может достигать скорости 70 км/ч; некоторые исследователи считают, что даже 150 км/ч!

Инженеры уже создали двигатель, подобный реактивному двигателю кальмара: это водомёт, действующий при помощи обычного бензинового или дизельного двигателя. Почему же реактивный двигатель кальмара по-прежнему привлекает внимание инженеров и является объектом тщательных исследований биофизиков? Для работы под водой удобно иметь устройство, работающее без доступа атмосферного воздуха. Творческие поиски инженеров направлены на создание конструкции гидрореактивного двигателя, подобного воздушно-реактивному…

Кондаков Николай Николаевич (1908–1999) – советский биолог, художник-анималист, кандидат биологических наук. Основным вкладом в биологическую науку стали выполненные им рисунки различных представителей фауны. Эти иллюстрации вошли во многие издания, такие как Большая Советская Энциклопедия, Красная книга СССР, в атласы животных и в учебные пособия.

Акимушкин Игорь Иванович (01.05.1929–01.01.1993) – советский биолог, писатель – популяризатор биологии, автор научно-популярных книг о жизни животных. Лауреат премии Всесоюзного общества «Знание». Член Союза писателей СССР. Наиболее известной публикацией Игоря Акимушкина является шеститомная книга «Мир Животных».

Материалы этой статьи полезно будет применить не только на уроках физики и биологии, но и во внеклассной работе.

Биофизический материал является чрезвычайно благодатным для мобилизации внимания учащихся, для превращения абстрактных формулировок в нечто конкретное и близкое, затрагивающее не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу.

Литература:

§ Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики

Москва: издательство «Просвещение», 1988

§ § Акимушкин И.И. Приматы моря

Москва: издательство «Мысль», 1974

§ Тарасов Л.В. Физика в природе

Москва: издательство «Просвещение», 1988

Источник

Класс Головоногие моллюски

Урок 21. Беспозвоночные животные [биология 7 класс]

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Класс Головоногие моллюски»

Головоногие являются наиболее высокоорганизованными представителями типа Моллюски. Все они являются обитателями моря, большинство из них плавает в толще воды. Головоногие обитают только в морях и океанах с высоким содержанием солей, поэтому их нет в Чёрном, Азовском и Каспийских морях.

Головоногие – достаточно древние животные. Учеными открыто более 11000 видов вымерших головоногих. Современных головоногих гораздо меньше – всего 700 видов. Это кальмары, осьминоги, каракатицы. Размеры изменяются от нескольких сантиметров до 5 метров, а на больших глубинах можно встретить 18-метровых гигантов. Антарктический гигантский кальмар – крупнейший из современных беспозвоночных животных. Встречается в глубинных антарктических водах. Пойманная в 2007 году самка имела массу 425 килограмм.

Строение тела головоногих во многом отличается от других классов моллюсков. Они имеют на высоком уровне развитую нервную систему и органы чувств, вследствие чего для них характерно сложное поведение. Имеют двустороннюю симметрию тела.

Тело состоит из трёх отделов: головы, туловища и видоизменённой ноги. Нога видоизменена в мускулистые выросты – щупальца, которые смещены на голову. Отсюда и происходит название класса – головоногие. Оставшаяся часть ноги видоизменилась в воронку, расположенную на брюшной стороне тела. На голове расположены глаза. Щупальца со всех сторон окружают ротовое отверстие. Внутренняя сторона щупалец покрыта многочисленными присосками.

Количество щупалец у разных видов неодинаково. У одного из самых древних животных – наутилуса, щупалец много, около сорока, причем их количество может изменяться. У более высокоорганизованных головоногих число щупалец постоянно и равно восьми (у осьминога) или десяти (у кальмара).

Функции щупалец: используются для охоты, захвата и удержания добычи, с их помощью животные перемещаются по дну, защищаются от врагов.

Большинство видов головоногих не имеют раковины, например, осьминог. У некоторых видов сохраняется только недоразвитая внутренняя раковина. Раковина кальмаров имеет вид небольшой пластинки, расположенной на спинной стороне под покровами тела.

Лишь у немногих видов есть раковина. Раковина наутилуса имеет вид спирали, открывающейся отверстием – устьем. Раковина перегородками разделена на камеры. Само животное находится в последней (ближайшей к устью) камере, которая является самой большой. Остальные камеры заполнены водой или воздухом.

Внутреннее строение головоногих рассмотрим на примере кальмара. У головоногих по сравнению с другими моллюсками хорошо развиты нервная, пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Также хорошо развита мускулатура.

Мантия со всех сторон окружает тело, на спинной стороне она срастается со стенкой тела, а на брюшной стороне между мантией и телом образуется мантийная полость.

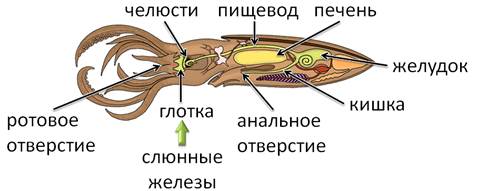

Пищеварительная система начинается ротовым отверстием, окружённым щупальцами. Оно ведет в глотку. В глотке есть мощные роговые челюсти, напоминающие клюв попугая. С их помощью моллюск разрывает добычу. В глотку открываются протоки слюнных желез. Слюнные железы содержат яд. От глотки отходит пищевод, который часто имеет расширение – зоб, где пища временно накапливается. Пищевод открывается в желудок. В желудок открываются протоки печени. От желудка отходит кишка, заканчивающаяся анальным отверстием. Анальное отверстие открывается в мантийную полость.

В заднюю кишку впадает проток чернильного мешка. Эта железа имеется только у головоногих. Она вырабатывает чёрное или бурое вещество. В случае опасности моллюск сокращает мышцы стенки мешка, выбрасывая его содержимое наружу. Чернильная жидкость окрашивает воду. Чернила ядовиты и парализуют обоняние врага, раздражают его глаза. Сам моллюск в это время быстро уплывает.

Головоногие – хищники. Они охотятся на любых животных, с которым могут справиться (рыба, крабы, более мелкие особи своего вида). Добычу они хватают щупальцами и убивают челюстями и ядом слюнных желез.

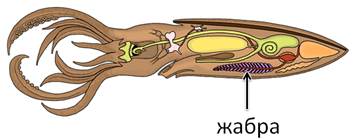

Дыхательная система представлена жабрами.

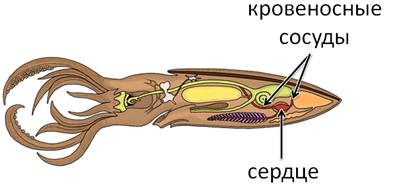

Кровеносная система почти замкнутая. Имеют хорошо развитые кровеносные сосуды, отходящие от сердца. Кровь головоногих почти не имеет цвета, но при контакте с кислородом воздуха она синеет из-за наличия дыхательного пигмента, содержащего медь.

Выделительная система представлена двумя или четырьмя почками.

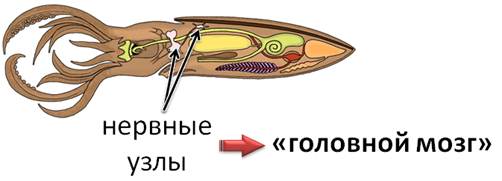

В нервной системе имеются крупные нервные узлы, они располагаются близко друг к другу и образуют своего рода массивный головной мозг (это единственный случай среди беспозвоночных). Головной мозг защищен хрящевой капсулой.

Органы чувств хорошо развиты. Они представлены парными обонятельными ямками, органами равновесия и глазами. Глаза очень крупные, сложноустроенные, по своему строению они близки к глазам позвоночных животных. У некоторых кальмаров, живущих на больших глубинах, они достигают 40 см.

Многие виды кальмаров имеют органы свечения, которые располагаются вблизи поверхности тела и на концах щупалец. Свечение позволяет кальмарам отпугивать врагов, опознавать друг друга.

Головоногие способны быстро менять окраску своего тела. Каракатицы и осьминоги, проплывая над светлым фоном, приобретают светлую окраску, на черном фоне – чернеют, могут покрываться узором из тёмных и светлых пятен. Половая система. Все головоногие раздельнополы. Иногда у них выражен половой диморфизм. Самец и самка отличаются размерами тела, окраской, строением частей тела. Половая система представлена половыми железами: яичниками у самок, и семенниками – у самцов. От них отходят протоки – яйцеводы и семяпроводы. Развитие прямое. Из яйца образуется молодая особь.

Многие головоногие заботятся о потомстве. Например, самки осьминогов строят гнездо, в которое откладывают яйца. Самка отгоняет всех животных, оказавшихся возле гнезда. После откладки яиц самки ничего не едят, только постоянно нагнетают свежую воду в гнездо, чтобы развивающиеся яйца не испытывали недостатка кислорода. После выхода молодых особей, самка настолько обессиливает, что вскоре погибает.

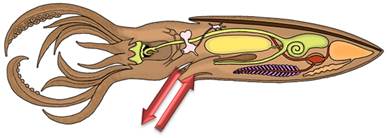

Для головоногих характерен реактивный способ движения. Передвигаются быстро. В области перехода туловища в голову у них находится щелевидное отверстие с воронкой, которая ведёт в мантийную полость. Вбирая воду через нее в мантийную полость, а затем, выбрасывая, моллюск перемещается подобно ракете. Кальмары при спасении от преследования могут несколько десятков метров пролетать над водой.

Значение головоногих. Многие головоногие имеют полезное и вкусное мясо, благодаря чему являются объектом промысла и издавна используются в пищу. Из чернил каракатиц получают коричневую краску – сепию, из чернил осьминогов – черную. Сами головоногие служат кормом акулам, птицам (альбатросам, пингвинам), морским млекопитающим (тюленям, нерпам, кашалотам).

Подведём итог. Тип Моллюски включает три класса: брюхоногие, двустворчатые и головоногие моллюски. Повторим и обобщим характерные признаки типа Моллюски:

· это преимущественно водные, реже наземные организмы;

· тело большинства видов состоит из трех отделов – головы, туловища и ноги. У некоторых видов нога и голова могут отсутствовать;

· мягкое тело, как правило, покрыто раковиной;

· все тело покрыто кожной складкой – мантией;

· кровеносная система у большинства незамкнутая, есть сердце;

· нервная система узлового типа наибольшего развития достигает у головоногих моллюсков, характеризующихся сложным поведением;

· дышат жабрами или лёгким;

· органы выделения – почки;

· среди моллюсков встречаются растительноядные и хищные животные. У большинства видов в глотке есть тёрка, хорошо развита печень.

Источник