Получение и способы очистки коллоидных систем

Получение коллоидных систем

Для получения коллоидных систем, применяют, в основном, 2 метода:

- Дисперсионный метод – используют дробление твердого вещества до частиц, размером, соответствующих коллоидам. Измельчение производят:

- механически при помощи шаровых мельниц, гомогенизаторов или ультразвуковых дезинтеграторов;

- с помощью физико-химических способов, таких как пептизация, добавление поверхностно–активных веществ.

- Конденсационный метод — укрупнение частиц путем агрегации молекул или ионов, до размеров, соответствующих коллоидам. Это можно реализовать следующими способами:

- испарение растворителя;

- замена растворителя;

- осуществление реакций, в результате которых образуются малорастворимые или нерастворимые вещества – реакции окисления – восстановления, разложения, гидролиза и др.

Способы очистки коллоидных систем

Коллоидные растворы могут содержать примеси, снижающие их стабильность, вследствие чего производят их очистку. Для этого используют такие методы, как диализ, электродиализ, фильтрация и ультрафильтрация.

- Диализ — удаление низкомолекулярных соединений с помощью мембран, способных задерживать коллоидные частицы и пропускать частицы меньшего размера. Прибор, используемый в этих целях, называют диализатором:

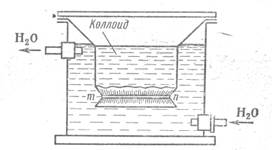

Диализатор

Коллоидный раствор наливают в сосуд, в нижней части которого находится мембрана и помещенный в емкость с водой. В растворитель проникают лишь ионы и молекулы низкомолекулярных примесей.

Процесс диализа протекает медленно и для его ускорения используют электрическое поле.

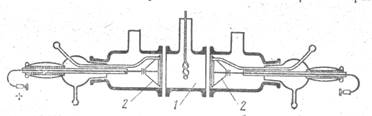

- Электродиализ – используется для увеличения скорости диализа посредством электрического поля. Прибор, используемый для проведения электродиализа, называют электродиализатором. Он состоит из трех частей: средняя часть отделена полупроницаемыми мембранами от соседних частей, соединенных с электродами. Коллоидный раствор помещается в среднюю часть электродиализатора. При создании электрического поля, находящиеся в коллоидном растворе катионы, начинают движение через мембрану к катоду, а анионы – к аноду.

Электродиализатор

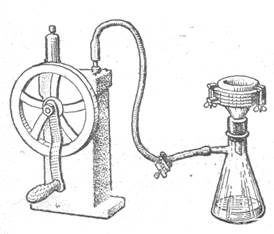

- Фильтрация и Ультрафильтрация – это процесс отделения примесей от коллоидных частиц путем фильтрования коллоидного раствора через полупроницаемые мембраны под давлением.

Ультрафильтрация

Источник

Методы очистки дисперсных систем

Гидрофобные золи при их образовании почти всегда «загрязняются» различными примесями, чаще всего электролитами. Особенно загрязняются золи, в которых в избытке введен стабилизатор. Чаще в системе присутствует исходный электролит. Для получения коллоидных растворов с наибольшей устойчивостью необходимо удалять из них примеси. Рассмотрим различные методы очистки золей.

Диализ – это процесс освобождения коллоидных растворов от примесей, способных проникать через полупроницаемые мембраны. Этот метод очистки, предложенный еще Грэмом, является наиболее простым и доступным. Процесс очистки основан на способности примесных ионов и молекул малых размеров свободно проникать через полупроницаемые мембраны, тогда как крупные коллоидные частицы такой способностью не обладают.

Полупроницаемыми являются различные растительные, животные и искусственные мембраны; их можно приготовить из пергамента, бычьего , свиного и рыбьего пузыря; из коллодия, целлофана и т.д. Приборы, в которых проводится диализ, называют диализаторами. На рис 20 изображен простейший диализатор Грэма.

Рис 2 Схема простейшего диализатора

тп — полупроницаемая перепонка (мембрана)

В нем очищаемый золь контактирует с проточной дистиллированной водой через полупроницаемую мембрану. Чем больше разность концентраций по обе стороны мембраны, тем эффективнее идет диализ. Вот почему очистка золя ускоряется, если во внешней камере диализатора вода проточная или часто сменяется. Однако даже при этих условиях диализ идет очень медленно, длится иногда недели и даже месяцы и требует огромного количества растворителя. Для ускорения процесса диализа было предложено использовать электрический ток.

Этот метод представляет собой ускоренный процесс диализа с применением электрического тока. В электродиализаторах различных конструкций имеется три камеры (рис.21) с внутренними стенками из полупроницаемых мембран. В среднюю камеру наливают коллоидный раствор, подлежащий очистке, а во внешние камеры растворитель – проточную воду. Во внешних камерах находятся электроды, на которые подается напряжение постоянного тока. При падении потенциала 20-50 в/см и более образуется направленное движение ионов к соответствующим электродам. Поскольку ионы свободно проходят через полупроницаемую перегородку, а коллоидно-дисперсные частицы не проходят, коллоидный раствор постепенно очищается от электролитов.

Рис 3 Электродиализатор Паули; 1 – коллоидный раствор; 2 – электроды

Продолжительность электролиза в отличие от простого диализа измеряется не днями, а лишь часами и минутами, причем затрата растворителя сведена до минимума. В настоящее время широкое применение метод электродиализа получил в биохимии и медицине, а также в народном хозяйстве.

3.3 Компенсационный диализ или вивидиализ

Для исследования биологических жидкостей Михаэлисом и Рона был предложен метод, позволяющий определять концентрацию тех или иных низкомолекулярных веществ, находящихся в свободном состоянии в коллоидных растворах.

Сущность компенсационного диализа заключается в том, что жидкость в диализаторе омывается не чистым растворителем, а растворами с различными концентрациями определяемого вещества. Так, например, сахар в сыворотке крови, не связанный с белками, определяется путем диализа сыворотки против изотонического раствора, к которому прибавляют различные количества сахара. Концентрация сахара в солевом растворе при диализе не меняется лишь в том случае, если оно равно концентрации свободного сахара в сыворотке. Этот метод позволяет судить об истинных концентрациях веществ в исследуемых коллоидных растворах. Таким путем, например, было выявлено наличие глюкозы и мочевины в крови в свободном состоянии.

Примерно на том же принципе основано прижизненное определение низкомолекулярных составных частей крови методом вивидиализа (вивидиффузия по Абелю). В концы перерезанного кровеносного сосуда вставляют стеклянные канюли, разветвленные части которой соединяются между собой трубочками из коллодия и вся система погружается в сосуд, заполняемый физиологическим раствором NaCL или водой. Было установлено, что аммиакаты в крови, так же как и глюкоза, могут находиться в свободном состоянии.

На принципе компенсационного вивидиализа был сконструирован аппарат, получивший название «искусственной почки», при помощи которого можно освобождать кровь от продуктов обмена веществ и, следовательно, временно замещать функцию больной почки. Показаниями к применению «искусственной почки» является острая почечная недостаточность, например, при отравлении сулемой, сульфаниламидными препаратами, при уремии после переливания крови, при тяжелых ожогах, токсикозе беременности и т.п.

Ультрафильтрацией называют фильтрование коллоидного раствора через полупроницаемые мембраны, которые укрепляются в специальных ультрафильтрах на твердой пористой подкладке.

|

Поскольку через поры обычной фильтровальной бумаги (от 1,5 до 5 мк) коллоидно-дисперсные частицы проходят легко, при ультрафильтрации пользуются специальными фильтрами, например целлофаном или фильтровальной бумагой, пропитанной коллодием. При ультрафильтрации дисперсная фаза остается на фильтре. Обычно процесс ультрафильтрации проводят под разрежением или под повышенным давлением. На рис.4 и 5 показаны установки для обоих способов ультрафильтрации.

Рис 4 Ультрафильтрация под вакуумом

|

Рис 5 Ультрафильтрация под давлением

Применяя для ультрафильтров мембраны с определенной степенью пористости, можно в известной мере произвести разделение коллоидных частиц и одновременно приближенно определить их размеры. Этим методом впервые были определены размеры целого ряда вирусов и бактериофагов.

В настоящее время методы ультрафильтрации иногда применяют в сочетании с электродиализом. Этот комбинированный метод получил название метода электроультрафильтрации.В таблице 4 дано сопоставление относительных скоростей очистки по различным методам при сравнимых условиях.

Относительные скорости очистки растворов

| Метод | Удельное вещество |

| NaCL | сахар |

| Диализ Электродиализ Ультрафильтрация электроультрафильтрация | 0,3 |

Как видим, метод электроультрафильтрации по скорости превосходит метод электродиализа. Идея этого метода впервые была высказана в 1913г. А.В.Думанским, который применил центрифугу для осаждения коллоидных частиц. За последние годы этот метод получил исключительно широкое применение в коллоидной химии. В ультрацентрифуге оседают не только коллоидные частицы гидрофобных коллоидов, но и молекулы белков и высокомолекулярных соединений. Данный метод используют для вычисления молекулярного веса высокомолекулярных соединений, для определения среднего радиуса коллоидных частиц.

Дата добавления: 2016-11-04 ; просмотров: 6297 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Получение и очистка дисперсных систем (ДС).

Два метода получения дисперсных систем – диспергирование и конденсация

Диспергирование и конденсация – методы получения свободнодисперсных систем: порошков, суспензий, золей, эмульсий и т. Д. Под диспергированием понимают дробление и измельчение вещества, под конденсацией – образование гетерогенной дисперсной системы из гомогенной в результате ассоциации молекул, атомов или ионов в агрегаты.

В мировом производстве различных веществ и материалов процессы диспергирования и конденсации занимают одно из ведущих мест. Миллиарды тонн сырья и продуктов получают в свободнодисперсном состоянии. Это обеспечивает удобство их транспортирования и дозировки, а также дает возможность получать однородные материалы при составлении смесей.

В качестве примеров можно привести дробление и измельчение руд, каменного угля, производство цемента. Диспергирование происходит при сжигании жидкого топлива.

Конденсация происходит при образовании тумана, при кристаллизации.

Необходимо отметить, что при диспергировании и конденсации образование дисперсных систем сопровождается возникновением новой поверхности, т. Е. увеличением удельной площади поверхности веществ и материалов иногда в тысячи и более раз. Поэтому получение дисперсных систем, за некоторым исключением, требует затрат энергии.

При дроблении и измельчении материалы разрушаются в первую очередь в местах прочностных дефектов (макро- и микротрещин). Поэтому по мере измельчения прочность частиц возрастает, что ведет к увеличению расхода энергии на их дальнейшее диспергирование.

Разрушение материалов может быть облегчено при использовании эффекта Ребиндера – адсорбционного понижения порочности твердых тел. Этот эффект заключается в уменьшении поверхностной энергии с помощью поверхностно-активных веществ, в результате чего облегчается деформирование и разрушение твердого тела. В качестве таких поверхностно-активных веществ, называемых в данном случае понизителями твердости, могут быть использованы, например, жидкие металлы для разрушения твердых металлов или типичные ПАВ.

Для понизителей твердости характерны малые количества, вызывающие эффект Ребиндера, и специфичность действия. Добавки, смачивающие материал, помогают проникнуть среде в места дефектов и с помощью капиллярных сил также облегчают разрушение твердого тела. Поверхностно-активные вещества не только способствуют разрушению материала, но и стабилизируют дисперсное состояние, препятствуя слипанию частиц.

Системы с максимальной степенью дисперсности могут быть получены только с помощью конденсационных методов.

Коллоидные растворы можно получать также и методом химической конденсации, основанном на проведении химических реакций, сопровождающихся образованием нерастворимых или малорастворимых веществ. Для этой цели используются различные типы реакций – разложения, гидролиза, окислительно-восстановительные и т.д.

Очистка дисперсных систем.

Золи и растворы высокомолекулярных соединений (ВМС) содержат в виде нежелательных примесей низкомолекулярные соединения. Их удаляют следующими методами.

Диализ. Диализ был исторически первым методом очистки. Его предложил Т. Грэм (1861). Схема простейшего диализатора показана на рис. 3 (смотри приложение). Очищаемый золь, или раствор ВМС, заливают в сосуд, дном которого служит мембрана, задерживающая коллоидные частицы или макромолекулы и пропускающая молекулы растворителя и низкомолекулярные примеси. Внешней средой, контактирующей с мембраной, является растворитель. Низкомолекулярные примеси, концентрация которых в золе или макромолекулярном растворе выше, переходят сквозь мембрану во внешнюю среду (диализат). На рисунке направление потока низкомолекулярных примесей показано стрелками. Очистка идет до тех пор, пока концентрации примесей в золе и диализате не станут близкими по величине (точнее, пока не выравняются химические потенциалы в золе и диализате). Если обновлять растворитель, то можно практически полностью избавиться от примесей. Такое использование диализа целесообразно, когда цель очистки – удаление всех низкомолекулярных веществ, проходящих сквозь мембрану. Однако в ряде случаев задача может оказаться сложнее – необходимо освободиться только от определенной части низкомолекулярных соединений в системе. Тогда в качестве внешней среды применяют раствор тех веществ, которые необходимо сохранить в системе. Именно такая задача ставится при очистке крови от низкомолекулярных шлаков и токсинов (солей, мочевины и т.п.).

Ультрафильтрация. Ультрафильтрация – метод очистки путем продавливания дисперсионной среды вместе с низкомолекулярными примесями через ультрафильтры. Ультрафильтрами служат мембраны того же типа, что и для диализа.

Простейшая установка для очистки ультрафильтрацией показана на рис. 4 (смотри приложение). В мешочек из ультрафильтра наливают очищаемый золь или раствор ВМС. К золю прилагают избыточное по сравнению с атмосферным давление. Его можно создать либо с помощью внешнего источника (баллон со сжатым воздухом, компрессор и т. П.), либо большим столбом жидкости. Дисперсионную среду обновляют, добавляя к золю чистый растворитель. Чтобы скорость очистки была достаточно высокой, обновление проводят по возможности быстро. Это достигается применением значительных избыточных давлений. Чтобы мембрана могла выдержать такие нагрузки, ее наносят на механическую опору. Такой опорой служат сетки и пластинки с отверстиями, стеклянные и керамические фильтры.

Микрофильтрация. Микрофильтрацией называется отделение с помощью фильтров микрочастиц размером от 0,1 до 10 мкм. Производительность микрофильтрата определяется пористостью и толщиной мембраны. Для оценки пористости, т. Е. отношения площади пор к общей площади фильтра, используют разнообразные методы: продавливание жидкостей и газов, измерение электрической проводимости мембран, продавливание систем, содержащих калиброванные частицы дисперсионной фазы, и пр.

Микропористые фильтры изготовляют из неорганических веществ и полимеров. Спеканием порошков можно получить мембраны из фарфора, металлов и сплавов. Полимерные мембраны для микрофильтрования чаще всего изготовляют из целлюлозы и ее производных.

Электродиализ. Очистку от электролитов можно ускорить, применяя налагаемую извне разность потенциалов. Такой метод очистки называется электродиализом. Его использование для очистки различных систем с биологическими объектами (растворы белков, сыворотка крови и пр.) началось в результате успешных работ Доре (1910). Устройство простейшего электродиализатора показано на рис. 5(смотри приложение). Очищаемый объект (золь, раствор ВМС) помещают в среднюю камеру 1, а в две боковые камеры наливают среду. В катодную 3 и анодную 5 камеры ионы проходят сквозь поры в мембранах под действием приложенного электрического напряжения.

Электродиализом наиболее целесообразно очищать тогда, когда можно применять высокие электрические напряжения. В большинстве случаев на начальной стадии очистки системы содержат много растворенных солей, и их электрическая проводимость высока. Поэтому при высоком напряжении может выделяться значительное количество теплоты, и в системах с белками или другими биологическими компонентами могут произойти необратимые изменения. Следовательно, электродиализ рационально использовать как завершающий метод очистки, применив предварительно диализ.

Комбинированные методы очистки. Помимо индивидуальных методов очистки – ультрафильтрации и электродиализа – известна их комбинация: электроультрафильтрация, применяемая для очистки и разделения белков.

Очистить и одновременно повысить концентрацию золя или раствора ВМС можно с помощью метода, называемого электродекантацией. Метод предложен В. Паули. Электродекантация происходит при работе электродиализатора без перемешивания. Частицы золя или макромолекулы обладают собственным зарядом и под действием электрического поля перемещаются в направлении одного из электродов. Так как они не могут пройти через мембрану, то их концентрация у одной из мембран возрастает. Как правило, плотность частиц отличается от плотности среды. Поэтому в месте концентрирования золя плотность системы отличается от среднего значения (обычно с ростом концентрации растет плотность). Концентрированный золь стекает на дно электродиализатора, и в камере возникает циркуляция, продолжающаяся до практически полного удаления частиц.

Коллоидные растворы и, в частности, растворы лиофобных коллоидов, очищенные и стабилизированные могут, несмотря на термодинамическую неустойчивость, существовать неопределенно долгое время. Растворы красного золя золота, приготовленные Фарадеем, до сих пор не подверглись никаким видимым изменениям. Эти данные позволяют считать, что коллоидные системы могут находиться в метастабильном равновесии.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получение и очистка дисперсных систем (ДС).

Источник