- 16. Три дискуссии об азиатском способе производства и их значение для отечественной исторической науки.

- Азиатский способ производства

- Азиатский способ производства — это. Понятие, характеристика и особенности азиатского способа производства по Марксу

- Появление термина в переписке и некоторых статьях

- Маркс и Энгельс об азиатском способе производства

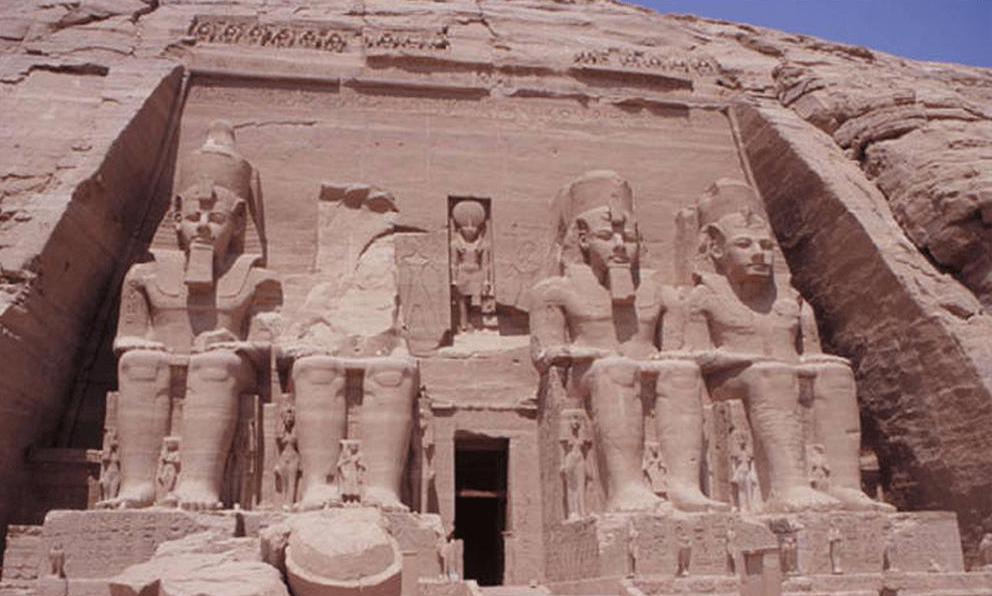

- Фундаментальное исследование «Восточный деспотизм. »

- Связь с общественным строем в СССР и Германии

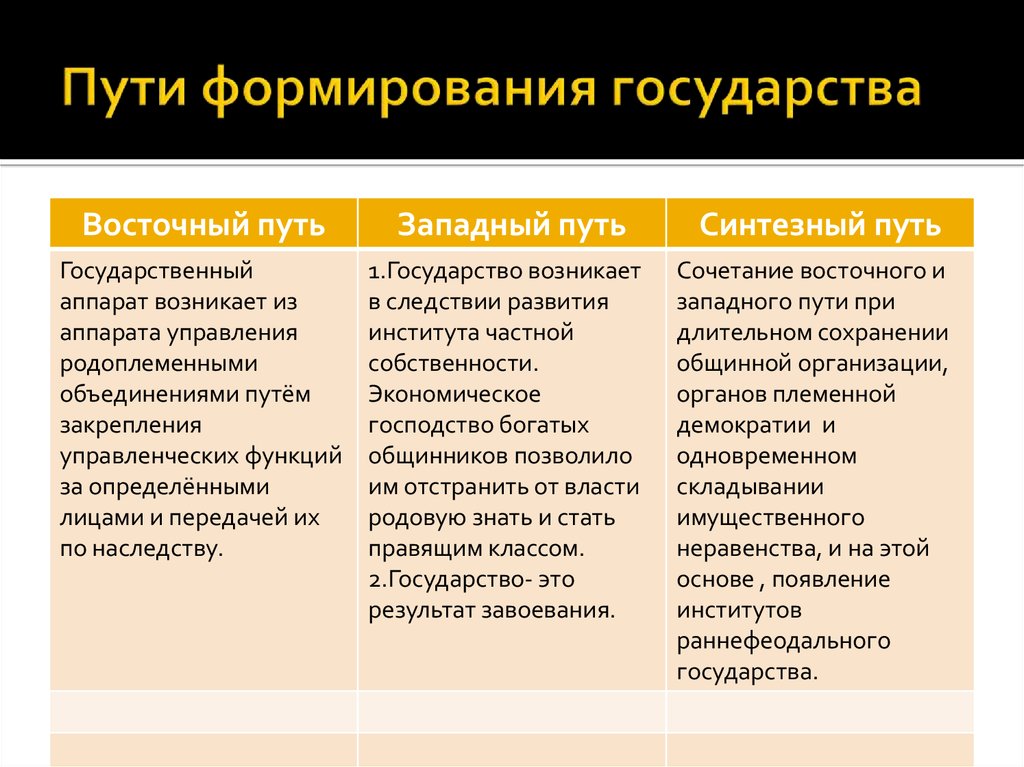

- Особенности общественного строя восточных стран

- Дискуссия в 20-30-х годах ХХ века в СССР

- Особенности первой научной дискуссии в СССР

- Вторая широкая дискуссия об АСП в Советском Союзе

- Обсуждение основных проблем исторического процесса

- Критика концепции азиатской формации в теории

- Взгляды российских и иностранных историков

16. Три дискуссии об азиатском способе производства и их значение для отечественной исторической науки.

Первая дискуссия (1925‑1931 гг.) была вызвана как ростом национально-освободительного движения в странах Азии и Африки, так и стремлением Советского правительства/ВКП(б) экспортировать пролетарскую революцию на Восток.

Начало второй дискуссии об азиатском способе производства (1957–1971 гг.) было обусловлено рядом обстоятельств: ростом антиколониального движения после II Мировой войны, публикацией некоторых неизвестных работ Маркса, насаждением марксизма в странах Восточной Европы, оживлением общественной и культурной жизни после ХХ съезда КПСС. В ходе дискуссии было выдвинуто несколько обоснований концепции азиатского способа производства. В конечном счете, дискуссия вылилась в обсуждение многих актуальных проблем теории исторического процесса. Особо следует отметить «ревизионистские» концепции западных авторов, в которых подчеркивалось сходство азиатского способа производства и социализма (Wittfogel 1957; Garaudy 1967), а также мнение А. Я. Гуревича о «личностном» характере докапиталистических обществ (1970, 1972).

После свержения Хрущева начался курс на «закручивание гаек» и дискуссия постепенно была свернута. Однако обсуждение поднятых вопросов не прекращалось и поэтому можно говорить, что третья дискуссия (1971‑1991 гг.) состояла из «полуподпольного» периода в годы «застоя» и периода активного обмена мнениями в годы «перестройки». Было высказано много разных точек зрения об особенностях эволюции обществ Востока.

Дискуссия об азиатском способе производства подтолкнула к новым интерпретациям специалистов в истории первобытности и становления цивилизации. Оказалось, что сложная иерархическая организация власти возникла задолго до появления частной собственности. Изучая особенности политогенеза у самых различных народов Европы, Азии, Африки и Америки, целый ряд как отечественных, так и зарубежных историков и антропологов в период 1960-х – 1970-х годов пришел к мнению, что в ранних государствах частной собственности еще не существовало и только с формированием зрелых форм доиндустриальных обществ появляется институт частной собственности (Неусыхин 1968; Гуревич 1970, 1972, Service 1975; Claessen, Skalnik 1978; Хазанов 1979; Васильев 1982, 1983; Илюшечкин 1986, 1990 и др.).

Источник

Азиатский способ производства

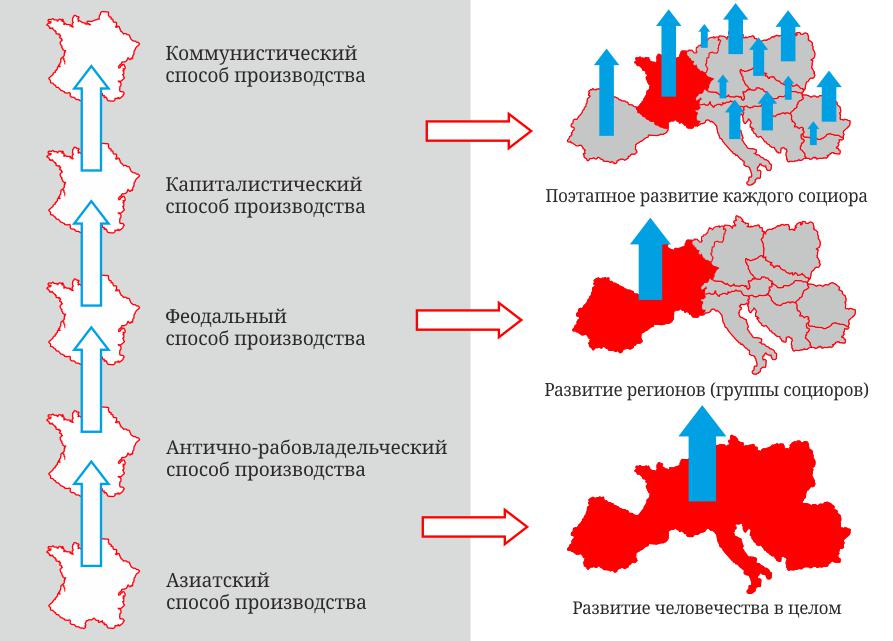

В большей степени изучение теории властных отношений в СССР следует связывать с дискуссией об азиатском способе производства. Первая дискуссия (1925‑1931 гг.) была вызвана ростом национально‑освободительного движения в странах Азии и Африки, стремлением советского правительства экспортировать пролетарскую революцию на Восток. Интерес к этой теме у марксистских теоретиков был стимулирован еще и особым отношением Маркса к Востоку. Именно Маркс первым ввел понятие «азиатский способ производства». Он не находил на Востоке частной собственности и классов, отмечал важную роль государства (ирригация и проч.), эксплуатацию в форме ренты‑налога, «поголовного рабства» деспотии. Однако после разгрома «азиатчиков» (т. е. сторонников концепции азиатского способа производства) в советской науке утвердилась схема Сталина‑Энгельса, состоящая из пяти формаций: первобытность, рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм (так называемая «пятичленка»). Все древние восточные общества были отнесены к рабовладельческой стадии, а все средневековые – к феодализму.

Начало второй дискуссии об азиатском способе производства (1957‑ 1971 гг.) было обусловлено рядом обстоятельств: ростом антиколониального движения после Второй мировой войны, публикацией некоторых неизвестных работ Маркса, насаждением марксизма в странах Восточной Европы, оживлением общественной и культурной жизни после XX съезда КПСС. В ходе дискуссии было выдвинуто несколько обоснований концепции азиатского способа производства (особая формация, переходное общество, феодализм в древности, «кабальная» формация и др.), высказано много других интересных концепций (о нескольких параллельных путях политогенеза, о единой феодальной формации). В конечном счете дискуссия вылилась в обсуждение многих актуальных проблем теории исторического процесса. Особо следует также отметить «ревизионистские» концепции западных авторов, в которых подчеркивалось сходство азиатского способа производства и социализма (К. Виттфогель, Р. Гаррди), мнение о «личностном» характере докапиталистических обществ (А.Я. Гуревич, М.А. Виткин, Л.А. Седов, М.А. Чешков, В.В. Крылов и др.). Последняя точка зрения была впоследствии развита А.Я. Гуревичем в его трудах о западноевропейском средневековье. Значительное место в сочинениях Гуревича уделено проблеме генезиса феодализма, структуре власти в средневековом обществе. В этих работах прослеживается влияние работ М. Мосса по теории дарообмена и французской исторической антропологии (школа «Анналов», в особенности М. Блок). Под влиянием Гуревича в российской медиевистике сформировалась целая научная школа, существующая и в наши дни, которая специализируется на проблемах политической антропологии феодализма.

После свержения Хрущева начался курс на «закручивание гаек», и дискуссия постепенно была свернута. Однако обсуждение поднятых вопросов не прекращалось, и поэтому можно говорить, что третья дискуссия (1971‑1991 гг.) состояла из «полуподпольного» периода в годы «застоя» и периода активного обмена мнениями в годы «перестройки». Было высказано много разных точек зрения об особенностях эволюции обществ Востока: однолинейная схема шести формаций с азиатским способом производства (Г.В. Корашашвили, Ю.И. Семенов, Р.М. Нуреев и др.); концепция восточного феодализма (Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян и др.); точка зрения о единой докапиталистической формации (большая феодальная формация Ю.М. Кобищанова, сословно‑классовая формация В.П. Илюшечкина); билинейные (двухлинейные) схемы параллельного развития Востока и Запада (Л.С. Васильев, Г.С. Киселев, Н.А. Иванов, А.И. Фурсов и др.); подходы, сочетающие мнение о единой стадиальной доиндустриальных обществ природе с билинейностью (Г.А. Меликишвили, Ю.В. Павленко и др.). Особенно важное значение имело введение в отечественную науку неоэволюционистских теорий «вождества» и «раннего государства», а также выработка концепции «власти‑собственности» (Л.С. Васильев).

Пик дискуссии пришелся на 1987‑1991 гг. Аналогичная дискуссия несколько ранее началась в Китае. Многие авторы в СССР уже откровенно писали о большом значении концепции азиатского способа производства для понимания природы социализма и истории России в целом (Л.С. Васильев, М.Н. Афанасьев, Е.Н. Стариков и др.). Однако в КНР после студенческих волнений и восстановления консервативного курса азиатчики вновь были вынуждены умолкнуть. В нашей стране дискуссия закончилась почти автоматически после распада СССР и отмены марксистской монополии на теоретическое мышление[10].

Потестарно‑политическая этнография

Параллельно со второй и третьей дискуссией об азиатском способе производства в советской этнографии (в том числе африканистике) стали обсуждаться вопросы типологии форм лидерства в первобытных и традиционных обществах, проблемы генезиса государства, трансформации колониальных и постколониальных обществ Азии и Африки.

Начиная с середины 60‑х годов XX в. отечественные этнографы стали пересматривать те или иные положения теории Ф. Энгельса. Была доказана несостоятельность тезисов о «матриархате», об эволюции форм семьи, об обязательности прохождения всех народов через родовой строй, выяснилось, что так называемая военная демократия не является универсальной формой перехода к государственности. Еще большим заблуждением оказалась сама «пятичленная» схема формаций, согласно которой все древние общества обязательно были рабовладельческими, а все средневековые – феодальными (А.И. Першиц, А.М. Хазанов, Н.А. Бутинов, В.Р. Кабо, Ю.П. Аверкиева, Г.Е. Марков, В.А. Шнирельман, Э.С. Годинер, О.Ю. Артемова и др.). Многие из этих положений были отражены в трехтомнике «История первобытного общества» (1983‑1988) – фундаментальном сочинении, аналога которому нет ни в отечественной, ни в зарубежной историографии.

Активно участвовали в обсуждении проблематики политогенеза и выработке новых подходов советские африканисты Д.А. Ольдерогге, Ю.М. Кобищанов, О.С. Томановская, Н.Б. Кочакова, К.П. Калиновская, В.А. Попов и др. Существенный вклад был внесен африканистами в изучение проблемы трансформации власти в колониальных и постколониальных обществах (И.В. Следзевский, А.С. Балезин, В.В. Бочаров, Э.С. Львова и др.).

Особенно много для выделения политической антропологии в особую этнографическую субдисциплину в нашей стране было сделано африканистом Л.Е. Куббелем. Именно он в 1988 г. опубликовал первую в отечественной науке монографию на тему «Очерки потестарно‑политической этнографии». В начале этой главы уже было сказано, по каким причинам Куббель предпочел дать свое собственное наименование для данной дисциплины. В монографии подробно разбирается предмет этой дисциплины, политическая культура первобытных, раннегосударственных и колониальных обществ, большое внимание уделено изучению идеологических механизмов властвования.

Несмотря на то, что книга Куббеля была написана с марксистских (важно отметить – творческих марксистских!) позиций, ее значение было для последующего развития нового направления в нашей стране очень велико. Работа не только привлекла внимание специалистов к проблемам, которые длительное время были под запретом и в силу этого остались слабоизученными в отечественной науке, вокруг Куббеля сформировалось «поле» исследователей более молодого поколения, которые приняли эстафету в разработке проблем политогенеза и власти (к сожалению, Л.Е. Куббель рано ушел из жизни в самом расцвете творческих сил – ему еще не было шестидесяти лет) и продолжают заниматься изучением этих вопросов в настоящее время.

Источник

Азиатский способ производства — это. Понятие, характеристика и особенности азиатского способа производства по Марксу

Азиатский способ производства по Марксу — это отдельный способ производства и общественная формация, соответствующая ему, которую удалось выявить на основе изучения отношений в обществах Египта, Турции и Китая, а также в других восточных государствах на определенном этапе развития. Интересно, что многие исследователи указывали на сходство АСП с политическими системами Советского Союза и нацистской Германии. Во времена СССР теория была практически вычеркнута из научного обсуждения, но труды современных историков (особенно иностранных) дают право считать, что дискуссия не окончена.

Появление термина в переписке и некоторых статьях

Понятие азиатского способа производства встречается в переписке Маркса, в некоторых статьях. Определяющей чертой этой формации Карл Маркс указывал отсутствие собственности (частной) в отношении земли. Более поздние исследования авторов, которые придерживались формационного подхода (развития через несколько последовательных общественно-экономических формаций), подтверждают, что через данный этап прошли многие первобытные общества в разных частях мира. Основу АСП заложили именно Маркс и Энгельс.

Отдельные российские исследователи предложили для понятия альтернативные названия. Например, Юрий Семенов, советский и российский философ, историк, этнолог, специалист по истории первобытного общества, теории познания и создатель собственной концепции мировой истории, использует в своих работах термин «политарный»; Леонид Васильев, религиовед, востоковед, заведующий лабораторией исследований по истории в Высшей школе экономики, — «государственный способ производства».

Маркс и Энгельс об азиатском способе производства

Согласно принятому в Советском Союзе при Иосифе Сталине трактованию учения Фридриха Энгельса и Карла Маркса, общество постепенно проходит сначала классическую античную формацию, затем феодальную и буржуазную с перспективой перехода к социализму. В труде Карла Маркса «Формы, предшествовавшие капиталистическому производству» (раздел исследования «Экономические рукописи 1857-1859 годов») ученый отдельно выделил производственные отношения в Азии, что позволило обсуждать азиатскую формацию, которая предшествовала рабовладельческой у древневосточных народов.

Само понятие АСП впервые используется в 1853 году в статье «Британское владычество в Индии». В предисловии работы Маркса по политической экономии и философии, которая была написана в 1958-1859 гг., ученый утверждает, что эти способы производства можно определить как прогрессивные эпохи экономического развития. Характеристика азиатского способа производства встречается в следующих работах и трудах других основоположников марксизма.

Новые исследования, которые обобщили представления об общественно-экономическом строе в древнем обществе и древности в общем, спровоцировали дальнейшее развитие теории. Наибольшую роль в этом сыграл Льюис Генри Морган — один из основоположников эволюционизма в социальных науках, создатель теории первобытного общества, которая признана научным сообществом. Однако с течением времени взгляды Карла Маркса изменились, а в поздний период своей работы он и вовсе перестал упоминать термин.

Фундаментальное исследование «Восточный деспотизм. »

В 1957 году, спустя столетие после фундаментальных трудов Карла Маркса, вышло в свет исследование «Восточный деспотизм: сравнительное исследование тоталитарной власти». Автором теории был германо-американский историк, в прошлом активный коммунист и марксист Карл Август Виттфогель. Еще в двадцатых годах он занимался вопросами связи природной среды и общественного развития. Год он провел в концлагере, что впоследствии сильно повлияло на взгляды ученого. После он начал заниматься историей Китая.

Связь с общественным строем в СССР и Германии

Опираясь на понятие, введенное в науку Марксом, Виттфогель проанализировал известные восточные деспотии и указал на одну общую особенность — значение ирригации для ведения сельскохозяйственной деятельности. Такие общественные системы исследователь назвал «ирригационными империями», а вся система его взглядов оформилась в ирригационную теорию. Такой общественный строй, согласно Виттфогелю, имеет характерные черты:

- отсутствие собственности частных лиц на землю;

- отмена частной собственности и рыночной конкуренции;

- абсолютная власть государства, все управляется из центра;

- отсутствие разделения на социальные классы;

- абсолютная власть правителя, который возглавляет бюрократическую систему.

Исследователь в отдельных чертах связывает «ирригационные империи» с политическими системами в нацистской Германии и Советском Союзе. Виттфогель пришел к выводу, что в Советском Союзе построен совсем не социализм, а современная восточная деспотия, которая основана как раз на азиатском способе производства. Это спровоцировало несколько дискуссий в научном сообществе СССР.

Особенности общественного строя восточных стран

Каждому обществу свойственна собственная специфика, определяемая этническими, географическими, историческими и другими условиями, которые менялись от общества к другому во времени и пространстве. Особенности общего характера можно выделить в больших ареалах, включавших несколько стран. Один из таких охватывал большинство государств Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, отдельные государства других регионов мира.

Большинство исследователей выделяют следующие особенности азиатского способа производства:

- Тенденция к сохранению общественных структур. Это относится к общинам средневековых ремесленников и крестьян, которые развивались крайне медленными темпами, оставаясь застойными на протяжении нескольких веков вплоть до девятнадцатого-двадцатого столетий. Общины владели землей, но принадлежала она государственной власти или частному эксплуататору. Как правило, в общинах велось мелкое (семейное) хозяйство, а не коллективное.

- Важная экономическая функция государства. Эффективное земледелие во многих восточных государствах не могло развиваться без орошения искусственным способом. Ирригационные работы нужно было осуществлять в огромных масштабах на больших территориях. Получается, что неблагоприятные условия окружающей среды требовали вмешательства центральной власти правительства. Все правительства региона должны были выполнять функцию организации общественных работ.

- Установление верховной собственности государственной власти на землю. Тут речь идет не о господстве такой формы собственности, а только о тенденции к ней, которая проявлялась время от времени более или менее явно. Классовая структура общества в определенные периоды развития уплощалась настолько, что под давлением правящей верхушки максимум земли сосредотачивался в руках узкой группы людей.

- Тенденция к феодализму без крупного хозяйства помещиков.

Большинство особенностей встречались в отдельных обществах в западных государствах — это община, владеющая землей, в Средние века, государственная собственность и так далее. Но на Востоке все эти черты выражены намного сильнее, наблюдались в течение длительного времени и повсеместно. Кроме того, сочетание нескольких тенденций в Европе в один и тот же период не наблюдалось.

Можно прийти к выводу, что в странах Среднего и Ближнего Востока, северной части африканского континента, Юго-Восточной и Центральной Азии вариации феодального и рабовладельческого способов производства характеризовались продолжительным по времени проявлением комплекса перечисленных выше тенденций. В странах Востока (как и на Западе) происходили смена общественного строя и поступательное движение общества. При этом азиатский способ производства — это особенности производственных отношений, которые сказались на ходе развития стран Азии на фоне двух формаций, а именно феодализма и рабовладения.

Дискуссия в 20-30-х годах ХХ века в СССР

В первой половине двадцатого века в СССР разгорелась первая масштабная дискуссия относительно азиатского способа производства. Часть историков стремилась доступно объяснить уникальность этого явления, характеризовавшего только восточные сообщества, в противовес классическому рабовладению, установившемуся в Древнем Риме и Древней Греции. Дискуссия вызвана как активизацией освободительного движения в странах Африки и Азии, так и стремлением советского правительства распространить пролетарскую революцию дальше на Восток. Интерес к теме был стимулирован и особым отношением Карла Маркса к Востоку.

Этой группе исследователей противостояли историки, которые пришли к выводу существования способа производства не только у восточных сообществ, а у всего человечества в целом. Это дало основания считать азиатский способ производства универсальным. Например, подобная ситуация наблюдалась в Риме периода ранней Республики, у цивилизаций историко-культурного региона, простирающегося от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа, в крито-микенском обществе.

Другие древние общества, например, Египет периода Нового Царства, Персидская империя, подошли к формированию рабовладельческих обществ классической формации в период масштабных военных походов. Так, получалось, что азиатский способ производства является эволюционным звеном между коммунизмом в первобытном обществе и рабовладением.

Особенности первой научной дискуссии в СССР

Особенностью дискуссии было то, что в ней участвовало мало профессиональных востоковедов. Поэтому обсуждения были бедны конкретными фактами и основывались на очень узкой базе. После сторонники концепции азиатского способа производства подверглись резкой критике. В официальной советской литературе утвердилась схема формаций, которая состояла в смене пяти этапов: первобытное общество, рабовладение, феодальный срой, капиталистическая формация и коммунистическая, начальным этапом которой считается социализм. Согласно этой концепции, все древние общества (в том числе восточные) были отнесены к рабовладельческим, а все средневековые — к феодализму.

Вторая широкая дискуссия об АСП в Советском Союзе

После первой дискуссии устоявшийся взгляд на общество древних государств Востока опровергался в 1957 году. Широка дискуссия развернулась с 1964 года. Обсуждение было вызвано ростом антиколониального движения после войны, публикацией нескольких ранее неизвестных работ Карла Маркса, оживлением культурной, общественной и научной жизни после двадцатого съезда партии.

Обсуждение основных проблем исторического процесса

В итоге дискуссия перешла к обсуждению актуальных проблем исторического процесса. Рассматривались работы западных авторов, в которых отдельно подчеркивалось удивительное сходство азиатского способа производства с современным социализмом в СССР. После «Пражской весны» научная дискуссия постепенно свернулась, но обсуждение самых актуальных вопросов продолжалось. Было высказано множество различных точек зрения об особенных чертах эволюции восточных стран.

Критика концепции азиатской формации в теории

Проблемы азиатского способа производства неоднократно рассматривались в ходе дискуссий историками, философами и экономистами. Так, если бы в отдельных государствах в отдельные эпохи существовал этот способ производства, то наблюдалось бы следующее:

- уровень развития производственных сил, отличный от уровня, свойственного другим промежуточным общественным формациям;

- особая система отношения к собственности, которая принципиально отличалась бы и от феодальной, и от рабовладельческой;

- отдельные методы эксплуатации, способы присвоения благ эксплуататорами, которые отличались бы от рабовладельческих и феодальных (экономическая основа азиатского способа производства состояла в эксплуатации с сохранением общинно-родовых структур);

- особая классовая структура.

Взгляды российских и иностранных историков

Современные российские историки считают, что азиатский способ производства — это формация, реальность существование которой остается предметом спора. Уже к середине девяностых можно было говорить об окончательной смерти схемы формаций (из пяти ступеней), описанной выше. Даже главные ее защитники признали несостоятельность схемы. В более популярных трудах выделяют уже четыре формации, единую докапиталистическую. Актуален и многолинейный подход к мировой истории.

Что касается иностранных исследователей, французский антиковед И. Гарлан, например, относит к рабовладению только общества с классическим типом эксплуатации, иные формы он считает доказательством существования азиатского способа производства. Это дает право считать, что дискуссия еще не окончена.

Источник