- Содержание управления конфликтом и его динамика

- Управление трудовыми конфликтами

- Динамика конфликта

- 1. Динамические показатели конфликта

- Конфликт: структура и динамика

- Структура конфликта

- Динамика конфликта

- Последствия конфликта

- Организационный конфликт: значение и особенности

- Компетентность при разрешении конфликтов

Содержание управления конфликтом и его динамика

Предконфликтное состояние – Профилактический этап (Предупреждение конфликта) – связан прежде всего с управленческой деятельностью руководства организации, направленной на создание и поддержание своеобразных условий, обеспечивающих бесконфликтное выполнение основных профессиональных задач членами трудового коллектива:

— постоянное изучение морально-психологического климата в коллективе;

-поддержание порядка и дисциплины на должном уровне;

— мотивирование профессиональной деятельности сотрудников, реализация принципа социальной справедливости в оценке их труда;

— контроль за выполнением обязанностей, соблюдением этических норм делового общения, условий труда и т.п.

| № | Этап конфликта | Содержание управления (вид деятельности) |

| 1. | Возникновение и развитие конфликтной ситуации | Прогнозирование Предупреждение (стимулирование) |

| 2. | Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников. | Предупреждение (стимулирование) |

| 3. | Начало открытого конфликтного взаимодействия | Регулирование |

| 4. | Развитие открытого конфликта | Регулирование |

| 5. | Разрешение конфликта | Разрешение |

Прогнозирование конфликта – один из важнейших видов деятельности руководителя, оно направлено на выявление причин конфликта и его развития.

Основным источником прогнозирования конфликтов является – изучение объективных и субъективных условий труда, факторов взаимодействия между людьми, а также их индивидуально-психологических особенностей. (например: такими условиями и факторами могут быть – стиль управления, уровень социальной напряженности, социально-психологический климат, лидерство и другие социально-психологические явления).

Особое место в прогнозировании конфликтов занимает постоянный анализ причин конфликта.

Предупреждение конфликта (профилактика) – вид деятельности с, направленный на недопущение возникновения конфликта.

Предупреждение конфликта основывается на прогнозировании.

В этом случае на основе полученной информации о причинах зреющего конфликта предпринимается активная деятельность по нейтрализации всех факторов, способствующих его возникновению.

Основными путями предупреждения конфликтов могут быть:

— постоянная забота об удовлетворении нужд и запросов сотрудников;

— подбор и расстановка сотрудников с учетом их индивидуально-психологических особенностей;

— соблюдение принципа социальной справедливости в любых решениях;

— воспитание сотрудников, формирование у них высокой психолого-педагогической культуры общения и др.

Стимулирование конфликта – это вид деятельности, направленный на провокацию, вызов конфликта.

Стимулирование оправдано по отношению к конструктивным конфликтам.

Средства стимулирования конфликтов могут быть самыми разными:

— вынесение любого проблемного вопроса для обсуждения на собрании, совещании;

— критика сложившейся ситуации на совещании;

— выступление с критическим материалом в средствах массовой информации.

Но при стимулировании того или иного конфликта руководитель должен быть готов к конструктивному управлению им. Это необходимое условие в управлении конфликтами, нарушение его, как правило приводит к печальным последствиям.

Регулирование конфликта – это вид деятельности, направленный на ослабление и ограничение конфликта, обеспечение его развития в сторону разрешения.

Регулирование предполагает ряд этапов, которые важно учитывать в управленческой деятельности.

1 этап. Признание реальности конфликтующими сторонами.

2 этап. Легитимизация конфликта, т.е достижение соглашения между конфликтующими сторонами конфликтного взаимодействия. (легитимность –согласие, чаще соглашение со властью – признание правомерности).

3 этап. Институциализация конфликта, т.е. создание соответствующих органов, рабочих групп по регулированию конфликтного взаимодействия.

Кроме того, в процессе регулирования конфликтов важно учитывать некоторые технологии.

Технологии регулирования конфликта.

| Название | Основное содержание |

| Информационные | Ликвидация дефицита информации в конфликте; Исключение из информационного поля ложной, искаженной информации (глухой телефон); Устранение слухов, сплетен. |

| Коммуникативные | Организация общения между субъектами конфликта и их сторонниками; Обеспечение эффективного общения. |

| Социально-психологические | Работа с неформальными лидерами и микрогруппами; Снижение социальной напряженности и укрепление психологического климата в коллективе. |

| Организационные | Решение кадровых вопросов; Использование методов поощрения и наакзания; Изменение условий взаимодействия сотрудников (разделение территориально различные отделы). |

Разрешение конфликта – вид деятельности, связанный с завершением конфликта.

Разрешение – это заключительный этап управления конфликтом.

Разрешение конфликта может быть полным и неполным.

Полное разрешение конфликта достигается при устранении причин, предмета конфликта и конфликтных ситуаций.

Неполное разрешение конфликта происходит тогда, когда устраняются не все причины или конфликтные ситуации. В таком случае неполное разрешение конфликта может быть этапом к новому конфликту.

В реальной практике по управлению конфликтами важно учитывать предпосылки, формы и способы их разрешения.

Предпосылки разрешения конфликта:

— достаточная зрелость конфликта;

— потребность субъектов конфликта в его разрешении;

— наличие необходимых средств и ресурсов для разрешения конфликта.

Формы разрешения:

— уничтожение или полное подчинение одной из сторон (уступка); .

— согласование интересов и позиций конфликтующих сторон на новой основе (компромисс, консенсус); .

— взаимное примерение конфликтующих сторон (уход); .

— перевод борьбы в русло сотрудничества по совместному преодолению противоречий (сотрудничество).

Способы разрешения:

— административный (увольнение, перевод на другую работу, решение суда);

— педагогический (беседа, убеждение, просьба, разъяснение и т.п.).

Алгоритм деятельности руководителя в процессе управления конфликтами зависит от многих факторов – содержания самого конфликта, условий его возникновения и развития и многих других.

Поэтому универсальный алгоритм деятельности руководителя по управлению конфликтами предложить невозможно. Но какие-то основные, целесообразные шаги в таком алгоритме можно выделить.

Источник

Управление трудовыми конфликтами

Динамика конфликта

1. Динамические показатели конфликта

Динамические характеристики конфликта позволяют выявить стадии развертывания конфликта и процесс его движения от одной стадии к последующей. Достаточно общепринятым является выделение таких стадий конфликта: конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, завершение конфликта.

Конфликтная ситуация, в ее рамках формируются детерминанты конфликта, провоцирующие социальную и психологическую напряженность, и складываются условия, способствующие осознанию социальными субъектами расхождения их интересов и ценностей, а также факторы, определяющие выбор ими способа их обеспечения.

Конфликтное взаимодействие, где особое внимание привлекают процессы эскалации и деэскалации конфликта.

Завершение конфликта, где наибольшую важность приобретает учет возможных результатов и последствий как предшествующего противоборства, так и способа его урегулирования.

Рассмотрим эти стадии более подробно.

1. Конфликтная ситуация предшествует непосредственному противостоянию и противоборству сторон. Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого противоборства двух или нескольких сторон-участников, каждый из которых имеет свои цели, мотивы, средства или способы решения проблемы, имеющей личную значимость для каждого из ее участников.

Конфликтная ситуация — система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов объективного и субъективного уровня. Она включает: основные факторы макроситуации (физической, социальной среды), влияющие на конфликт; объект и предмет; основных и второстепенных участников конфликта, их характеристики и особенности.

Возникновение конфликтной ситуации, и ее перерастание в конфликт представляет достаточно сложный процесс, который предполагает наличие детерминант развития конфликта, оформление субъектов конфликта и осознание ими неудовлетворенности сложившейся ситуацией, определяющих появление и обострение социальной напряженности, формирование соответствующих ее восприятию и оценке целей и путей их достижения. В свою очередь, каждый их этих показателей детерминируется природой конфликта, характеристиками конфликтующих сторон, спецификой отношений между ними и влиянием социальной среды.

По Бородкину Ф.М. и Коряку Н.М. существуют 4 типа конфликтных ситуаций по характеру их возникновения: объективная целенаправленная; объективная нецеленаправленная; субъективная целенаправленная; субъективная нецеленаправленная.

Подразделяя все ситуации, связанные с возникновением конфликтов, на объективно конфликтные и объективно неконфликтные, конфликтологи рассматривают следующие возможные варианты их восприятия социальными субъектами. При наличии объективно конфликтной ситуации:

все стороны (субъекты) осознают конфликтную ситуацию; одна сторона осознает объективно существующее противоречие, а другая нет; обе стороны не осознают существующего между ними противоречия.

Ясно, что конфликт в собственном смысле слова возникает и так или иначе развивается лишь в первом случае, тогда как во втором и третьем реального конфликтного противостояния не происходит.

Для того, чтобы устранить конфликт – необходимо устранить конфликтную ситуацию. Во многих конфликтах можно обнаружить не одну конфликтную ситуацию или найти несколько вариантов ее формулировки. Существует шесть правил формулирования конфликтной ситуации.

Правило 1. Помните, что конфликтная ситуация — это то, что надо устранить.

Следовательно, не годятся формулировки типа: «конфликтная ситуация — в этом человеке», «в социально-экономической ситуации», «в нехватке автобусов на линии» и т.п., ибо мы не имеем никакого права устранить человека вообще, социально-экономическую обстановку в одиночку ни один из нас не изменит и числа автобусов на линии не увеличит.

Правило 2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта.

Конфликт же возникает одновременно с инцидентом. Таким образом, конфликтная ситуация предшествует и конфликту и инциденту.

Правило 3. Формулировка должна подсказывать, что делать. Например, в последнем случае конфликтные ситуации показали, что нужно впредь вести себя более воспитанно; не допускать падения своего имиджа, авторитета.

Правило 4. Задавайте себе вопросы «почему?» до тех пор, пока не докопаетесь до первопричины, из которой проистекают другие. Если вспомнить аналогию с сорняком, то это означает: не вырывайте только часть корня, оставшаяся часть все равно воспроизведет сорняк.

Правило 5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по возможности не повторяя слов из описания конфликта. Суть в том, что при рассмотрении конфликта обычно много говорится о его видимых сторонах, то есть о самом конфликте и об инциденте. К пониманию конфликтной ситуации мы приходим после некоторых умозаключений и обобщения (объединения) разнородных составляющих. Так и появляются в ее формулировке слова, которых не было в первоначальном описании.

Правило 6. В формулировке обойдитесь минимумом слов. Когда слов слишком много, мысль не конкретна, появляются побочные нюансы и т.п. Вот уж как нигде уместен афоризм «краткость — сестра таланта».

Конфликтная ситуация — это диагноз болезни под названием «конфликт». Только правильный диагноз дает надежду на исцеление.

Для того, чтобы конфликтная ситуация переросла в конфликт и началось конфликтное взаимодействие необходимо наличие еще одного элемента – инцидента. Инцидент – действие или совокупность действий участников конфликтной ситуации, провоцирующие резкое обострение противоречия и начало борьбы между ними.

Инцидент демонстрирует участникам наличие проблемы, суть которой им может быть и неясна, но наличие, которой осознается. Конфликт, начавшийся с инцидента, может им и закончиться. В одних случаях так происходит потому, что конфликтанты расстаются, чтобы больше не встречаться; в других случаях конфликт исчерпывается инцидентом, так как оппонентам удается в ходе инцидента разрешить свои проблемы. Особый случай острый конфликт, когда речь идет об угрозе физической расправы, такой конфликт может завершиться гибелью одной из сторон или выведением ее из строя. Но при нормальном ходе развития событий инцидент перерастает в эскалацию.

По Бородкину Ф.М. и Коряку Н.М. существуют 3 типа инцидентов: инцидент как сигнал разрешить противоречие, найти компромисс; инцидент как желание уйти от конфликта; инцидент как сигнал к открытому противостоянию.

Многие отечественные и зарубежные авторы выделяют объективные и субъективные факторы, являющиеся источниками конфликтов или конфликтогенами. Конфликтогены — слова, действия или бездействие, способствующие возникновению и развитию конфликта.

Источник

Конфликт: структура и динамика

Структура конфликта

Структура конфликта состоит из нескольких составляющих:

- конфликтная ситуация, под которой подразумевается объективное содержание конфликта, которое фиксирует начало реального противоречия в интересах сторон;

- объект конфликта, который является реальным или идеальным предметом, являющимся причиной спора;

- стороны конфликта или участники.

Каждая сторона, участвующая в конфликте, имеет ряд нюансов:

- внешняя позиция в конфликте, которая предстает в качестве открыто предъявляемой мотивировки;

- внутренняя позиция, которая скрывается не только от оппонентов, но в большинстве случаев о ней не знают и сами участники конфликта.

Схематически структура конфликта выглядит так:

Рисунок 1. Структура конфликта

Динамика конфликта

Динамика конфликта – это развитие конфликта в определенном временном промежутке.

Выделяется ряд этапов динамики конфликта:

- Этап, на котором возникает конфликтная ситуация (противоречие). Появление противоречий считается закономерным процессом, который невозможно избежать. Противоречию свойственно возникать постепенно, поэтому, отмечается, что конфликт формируется еще задолго до того, как конфликт проявится ярко.

- Этап, на котором происходит осознание конфликта. Важно отметить, что конфликт не всегда может осознаваться теми, кто в нем принимает участие. Причина в большинстве случаев кроется в том, что включаются психологические защитные механизмы. Но поведение участников определяется именно представлением участников о конфликте, а не самой реальной ситуацией. Существует несколько вариантов взаимоотношений между образами конфликтной ситуации и реальностью:

- при адекватно понятном конфликте рассматриваются случаи, когда стороны, участвующие в конфликте, корректно понимают разногласия, могут оценить себя и ситуацию;

- при неадекватно понятном конфликте рассматриваются ситуации, когда объективная конфликтная ситуация имеет место быть, участники конфликта воспринимают его с искажениями;

- при ситуациях, когда психологически конфликт для участников не существует, конфликт имеет место быть, но участники не воспринимают его как конфликт;

- при ложном конфликте рассматриваются ситуации, когда конфликта нет, но участники ошибочно воспринимают ситуацию как конфликтную;

- случаи отсутствия конфликта характеризуются отсутствием конфликта на объективном уровне и уровне осознания.

Замечание 1

К осознанию конфликта стороны часто приходят в результате возникновения инцидента. Под инцидентом понимаются ситуации взаимодействия, при которых участники осознают факт объективных противоречий. При открытом инциденте происходит серия действий, а при скрытом – все разворачивается на уровне осознания.

- На третьем этапе происходит переход к конфликтному поведению. Во время конфликта участникам необходимо выбрать один из трех вариантов действий:

- бороться, для того чтобы прийти к желаемой цели;

- уход от конфликта;

- начать переговоры, чтобы прийти к общему разрешению конфликта.

При выборе любой из предложенных возможностей есть стратегия поведения участников конфликта.

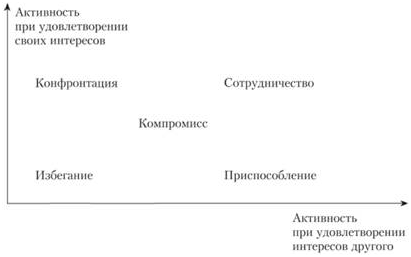

Существует практический подход, который используется в конфликтологии и при классификации стратегий конфликтного взаимодействия, в основе которого лежит уровень ориентации участников конфликта на свои личные интересы и интересы партнера. Основываясь на данных переменных, выделяется пять стратегий поведения во время конфликта:

- Стратегия доминирования подразумевает желание добиться удовлетворения своих желаний, при возможном ущербе другому человеку.

- Стратегия приспособления (уступчивости) является противоположной конкуренции и подразумевает ситуации, при которых возможно принести свои личные интересы в жертву ради другого человека.

- Стратегия ухода, для которой характерно и отсутствие желания к соединению, и нежелание достигнуть собственных целей.

- Стратегия компромисса, которая подразумевает тактику второстепенных уступок.

- Стратегия сотрудничества, при которой участники конфликта находят альтернативу, которая полностью удовлетворяет интересы всех сторон.

Схематически модель конфликтного поведения Томаса-Килмена можно изобразить так:

Рисунок 2. Модель конфликтного поведения Томаса-Килмена

На выбор конкретной стратегии влияют особенности ситуации, поведение партнеров и собственные личностные особенности. Некорректно рассматривать однозначно какие-либо из приведенных стратегий в качестве неэффективных. При конкретных обстоятельствах любая из них может предстать в качестве адекватного выхода из конфликта. Также, важно отметить, что при анализе тех или иных решений, нельзя выделить из упомянутых стратегий приоритетную. По мнению Томаса наиболее оптимальным вариантом является стратегия сотрудничества, при которой предполагается полное удовлетворение интересов всех сторон. Если же невозможно прийти к полному удовлетворению всех требований, то в таком случае, более предпочтительной становится стратегия компромисса.

К стратегии сотрудничества возможно прийти при помощи ведения переговоров. Важно отметить, что исключительно переговоры, которые содействуют выработке компромиссных и интегративных решений, могут привести к разрешению конфликта. При использовании стратегии ухода от конфликта и решения противоречий, противоречия в большинстве случаев усугубляются и конфликт становится деструктивным. При выборе стратегии доминирования и соперничества чаще всего мы получим негативные последствия для участников конфликта. Данные стратегии могут способствовать решению проблем личного характера, но при это навредить интересам партнера. И напротив, при выборе стратегии ухода от конфликта и конфликтного взаимодействия отношения могут улучшиться, но в данной ситуации высока вероятность отказа от собственных интересов. Исключительно интегративно-компромиссная стратегия при ее верной реализации позволит и решить проблему и сохранить отношения. А это и есть подлинно успешно решение конфликта.

М. П. Фоллет, американская исследователь, заложила и разработала основу интегративного подхода. Рассмотрим способы интегративного решения конфликта.

Два человека работают в одном кабинете библиотеки. Между ними возникает разногласие. Один человек хочет открыть окно, так как ему душно, а второй биться простудиться. Можно ли рассматривать данную ситуацию, как случай несовместимых интересов? Ответ неоднозначен: и да, и нет. Все будет зависеть от уровня, на котором мы ее будем рассматривать. При анализе данной ситуации «на уровне форточки», интересы участников являются несовместимыми, потому что форточка не может быть и закрыта и открыта в одно и тоже время. Но действительно ли интересы партнеров заключаются в этом?

Первый участник хочет открыть окно. Но, важно отметить, что его исконная задача не в том, чтобы открыть окно, а в том, чтобы получить свежий воздух. Желание же второго участника не в том, чтобы не открывать окна, а в том, чтобы не оказаться в ситуации, которая вызывает физический дискомфорт. Таким образом, один интерес допускает различные методы его удовлетворения, но партнеры видят только одну возможность, и так они в итоге оказываются несовместимыми.

Основа задачи интегративного решения конфликтных ситуаций в том, что иначе сформулировать предмет проблемы, перейти от ситуаций, которые предъявляются участниками конфликта к интересам, которые находятся за ними. Так, проблема конфликта в такой ситуации будет обозначаться не как «открыть окно или не открыть окно», а «как можно способствовать поступлению свежего воздуха для первого участника конфликта таким образом, чтобы не причинить физический дискомфорт второму участнику. Все это сводится к поиску допустимых вариантов.

Общая схема переговорного процесса, приведенного выше, будет выглядеть так:

Рисунок 3. Обобщенная схема переговорного процесса

Успешное проведение переговоров, задача которых лежит в разрешение возникшего конфликта, возможна при следовании ряда условий:

- взаимодействие участников конфликта должно иметь для них значимый или вынужденно необходимый характер, так как они заинтересованы в том, чтобы его сохранить. Если же взаимодействие не необходимо, не значимо и не дорого для участников конфликта, то когда они окажутся в проблемной ситуации, они, скорее всего, выберут разорвать отношения;

- участники конфликта должны понимать всю важность решения проблемной ситуации. В случае, если один из участников не понимает факта наличия проблем во взаимодействии, это может затруднить переговоры или вовсе сделать их невозможными;

- каждый участник конфликта должен понимать общность личных интересов во время решения конфликта, понимать, что только при помощи совместных усилий возможно решить конфликт;

- одним из важных факторов является признание позиции другого участника конфликта, его интересов. Партнерам важно прийти к осознанию того, что необходимо принять во внимание интересы друг друга. В противном же случае все усилия будут направлены исключительно на свою личную позицию.

Данная схема, которая предлагает поиск интегративных решений, несет в себе общую идею решения конфликта, а не является точным алгоритмом действий, потому как возможно варьирование их в зависимости от вида конфликта, о котором идет речь.

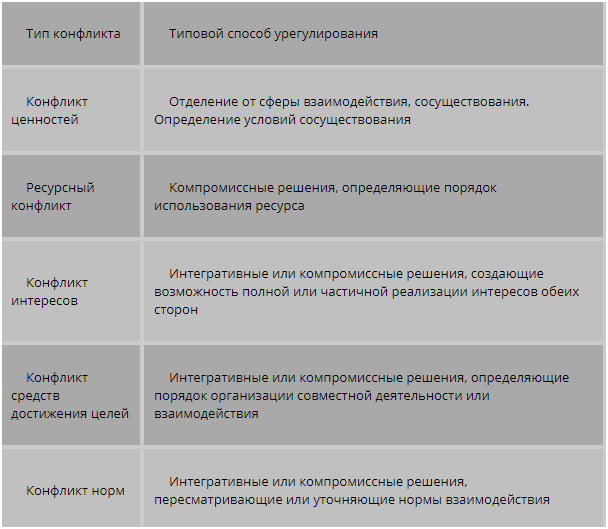

Для того чтобы выбрать конкретную стратегию конфликтного поведения, важно учитывать тип конфликта. Метод урегулирования конфликтов зависит от возможности из совместимости. При несовместимых интересах участников конфликта применяется компромиссное решение, иными словами соглашение, которое строится на уступках.

При конфликтах, имеющих разногласия, которые касаются методов достижения целей и правил взаимодействия, ситуация урегулируется посредством согласования представлений и норм. Согласование происходит посредством компромисса, создания новых норм, поисках других вариантов, которые удовлетворят обе стороны.

Рассмотрим в схеме методы разрешения конфликтов разного типа:

Рисунок 4. Методы разрешения различных конфликтов

Еще один этап динамики конфликтной ситуации отводится разрешению конфликта. Существует несколько вариантов разрешения конфликтов:

- преобразовать ситуацию;

- преобразовать образы ситуации – переструктурировать имеющиеся мотивы, ценности, установки.

Определение 2

Под полным разрешением конфликта понимается устранение противоречий.

Под частичным разрешением конфликта понимается устранение конфликтного поведения, но поведение к нему остается прежним, просто предпринимаются меры по его сдерживанию.

Частичное разрешение конфликта, как правило, свойственно для ситуаций, когда обе стороны не хотят продолжать конфликт, но и к общему видению проблемы тоже не пришли.

Последствия конфликта

На последствия конфликта влияет адекватность выбора поведения во время конфликта и средства его разрешения. Оценить последствия конфликта возможно по уровню разрешения противоречия.

При разрешении противоречия могут возникнуть функциональные последствия. Их можно рассматривать как решение проблемы – расположение к сотрудничеству, снижение синдрома покорности, рост эффективности в принятии решений.

Если же конфликт имеет деструктивный характер, то последствия будут дисфункциональными:

- состояние неудовлетворенности;

- нежелание сотрудничать в будущем;

- усиление непродуктивной конкуренции с другими группами при факте сильной преданности своей группе;

- создание представления о другом, как о неприятеле, принятие своих целей в положительном ключе, а целей другой стороны, как отрицательный фактор;

- уменьшение общения;

- победе отводится большее значение, чем разрешению конфликта.

Также выделяют ряд эмоциональных последствий деструктивного конфликта в случае его неверного разрешения или подавления: тревога, беспомощность, ощущение одиночества, повышенное кровяное давление, скрытый гнев, болезни, снижение производительности труда.

Организационный конфликт: значение и особенности

В большинстве случаев, конфликт воспринимается как зло в организациях. Он создает напряжение в отношениях среди сотрудников, внимание работников переключается на выяснение отношений с выполнения своих профессиональных задач. Все это тяжело сказывается на их нервно-психическом состоянии.

Но, следует отметить, что конфликт может служить толчком, развивающим компанию. При исследовании роли конфликта в компании были выявлены его функции:

- процесс группообразования, установления и поддержания нормативных и физических свойств группы;

- процесс установления и поддержания сравнительно стабильного положения внутригрупповых и межличностных взаимоотношений, процесс интеграции и идентификации, происходит социализация и адаптация как отдельного каждого человека, так и групп в целом;

- сбор данных об окружающем мире;

- формирование и сохранение баланса сил, власти, а также осуществление социального контроля;

- нормотворчество;

- формирование новых социальных институтов;

- проведение диагностики нарушения работы компании;

- повышения самосознания конфликтующих людей.

Компетентность при разрешении конфликтов

Для того чтобы управлять конфликтом необходимо иметь специальные знания и умения, способствующие своевременному обнаружению разногласий и применению адекватных методов их решения. Конфликтная компетентность как раз занимается этими вопросами.

Конфликтная компетентность является важной составляющей профессиональной компетентности практически всех специалистов, в особенности, работающих с людьми.

В состав конфликтной компетентности входит:

- осведомленность в области психологических закономерностей появления и хода конфликта;

- высокую способность к социально-психологической рефлексии;

- обладание способностью к эмпатии;

- способности к децентрации, то есть умению взглянуть на ситуацию со стороны партнера;

- уметь применять весь спектр стратегий решения конфликтных ситуаций, а также способность применить стратегию, которая соответствует ситуации;

- умение регулировать свое эмоциональное состояние.

Источник