Технологически схемы

Стереотопографический метод АФС

Основные технологические схемы фототопографических съемок

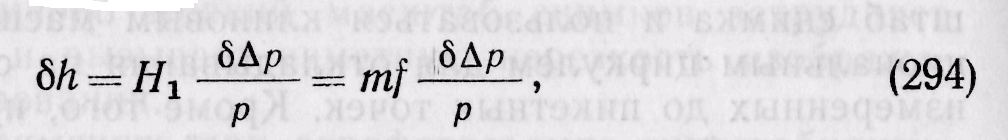

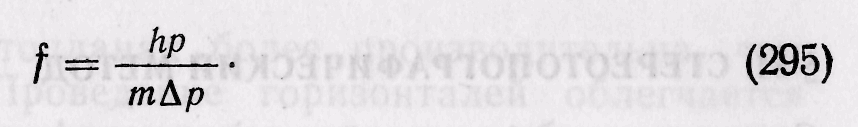

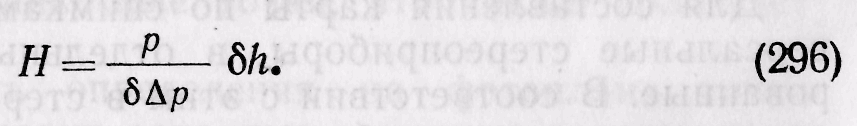

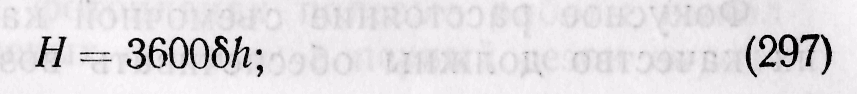

Прежде всего, заметим, что при топографическом обеспечении горных работ в основном имеют дело с планами (масштабы 1:500 – 1:5 000), поэтому о картографировании только в этих масштабах и пойдет далее речь. Существующие технологии составления планов по фотоснимкам можно представить в виде схемы (рис. 63).

Как ранее упоминалось, из представленных на рисунке технологий НФС применяется только в горной местности, когда объекты расположенные ближе к камере не перекрывают картографируемый участок местности. Ее имеет смысл применять при маркшейдерском обслуживании открытых горных работ, если экономически невыгодна или невозможна аэрофототопографическая съемка. Комбинированную АФС применяют, при возникновении проблем с отображением по фотоснимкам рельефа местности, например, в случаях, когда местность равнинная, или она закрыта (застроена, покрыта высокой и плотной растительностью), а также, если повышены требования к точности отображения рельефа. Комбинированную АФС по возможности пытаются избегать из-за большого объема полевых работ, а значит высокой их стоимости и низкой производительности.

Стереотопографический метод АФС является основным, и его не применяют только по причинам, которые были обозначены выше. Таким образом, есть веские основания начать изучение АФС с рассмотрения технологии стереофототопографической съемки.

Сущность метода заключается в том, что в камеральных условиях по фотоснимкам получают и контурную часть плана, и изображение рельефа. Полевые работа необходимы только для определения плановых координат (высот) опознаков и дешифрирования снимков.

Теоретической основой метода является решение двойной обратной пространственной фотограмметрической засечки. Но характер и последовательность выполнения основных процессов зависит в основном от двух факторов: применяемого для обработки снимков оборудования, и необходимости составления фотоплана (ортофотоплана).

Заметим, что в процессе развития стереофототопографического метода, было предложено 4 разных концепции использования пары снимков для составления по ним планов и карт. Первая связана с расчленением технологии на отдельные: процессы. Вторая предполагала физическое построение с помощью аэро или наземных снимков точных пространственных моделей (геометрически подобных уменьшенных копий того, что имело место в процессе фотографирования местности). Решение двойной обратной пространственной засечки обходилось в этом случае без значительных математических расчетов. В третьей было реализовано аналитическое решение основных процессов указанной выше засечки: восстановление связок проектирующих лучей (внутреннее ориентирование снимков), взаимное ориентирование (построение модели), внешнее ориентирование модели, определение координат точек местности. Четвертая основана на цифровой обработке информации современными средствами вычислительной техники.

На основе первых двух концепций появились в свое время (в рамках стереотопографической съемки местности) два метода картографирования по снимкам дифференцированный и универсальный.

В дифференцированном методе картографирования, каждый процесс выполнялся по своей технологии только для него предназначенными средствами. При этом элементы взаимного ориентирования снимков определялись по результатам измерений координат и параллаксов соответственных точек на стереокомпараторах. Изображение рельефа местности осуществлялось путем измерения пары плановых снимков на стереометре, который в 30 x годах сконструирован Ф.В. Дробышевым. Трансформирование снимков производилось на фототрансформаторах. Несмотря на то, что указанная технология имела выдающееся значение при картографировании территории СССР в масштабе 1:25 000 и 1:100 000, на ней не стоит останавливаться, так как она теперь имеет только историческое значение. Приборы, предназначенные для реализации универсального метода стереотопографической съемки, и назвали универсальными аналоговыми приборами. А поскольку оператор выполнял на них стереоизмерения, то полное их название – универсальные аналоговые стереофотограмметрические приборы. Следует отметить, что эра и этих приборов близка к закату. Их уже не производят и из производственного процесса постепенно исключают, так как возможности этих приборов значительно ограничены и по производительности и по параметрам обрабатываемых снимков, и по учету различных искажений снимков (кривизны Земли и рефракции, деформации эмульсионного слоя, дисторсии объектива и проч.).

На смену моделирующим приборам пришли аналитические стереоприборы, у которых таких ограничений нет. Их предшественники стереокомпаратор и вычислительная машина. И именно отсутствие соответствующих средств вычислений долгое время сдерживало развитие аналитической фотограмметрии. В настоящее время на производстве имеется парк универсальных аналитических стереофотограмметрических приборов. Но и их век весьма ограничен, так как выяснилось, что высокоточные измерения, причем с элементами автоматизации, можно выполнять и на экране монитора.

К цифровым методам обработки снимков привело бурное развитие вычислительной техники. За ними не только будущее, но, пожалуй, уже и настоящее. На первый взгляд цифровые и аналитические методы это одно и тоже. Но это не так. В аналитических методах основным источником информации является фотоснимок, который и измеряется оператором для определения координат и параллаксов. Значит аналитический прибор, как обрабатывающая система обязательно имеет той или иной конструкции стереокомпаратор. Цифровые методы имеют дело с цифровым снимком на магнитном носителе, который получают как результат сканирования фотоизображений или путем фотографирования цифровыми камерами. Часть информации может быть получена в процессе дигитализации существующих картографических материалов. Все это обрабатывается синтетически на компьютере. Результат обработки контролируется на экране дисплея, в том числе и в трехмерном виде.

Фотопланы (ортофотопланы) как основу топографического плана есть смысл составлять, если снимаемая территория (незастроенная, с рассредоточенной и малоэтажной застройкой) характеризуется большим количеством контуров. В соответствии с рекомендациями инструкции [9], при съемке в масштабе 1:5 000 фотопланы используют как основу при любом характере застройки. Но при съемке участков с многоэтажной застройкой земной поверхности в масштабах 1:2 000 и крупнее фотопланы не составляют.

С учетом всего сказанного, последовательность выполнения технологических процессов в стереотопографическом методе съемки можно представить так, как это сделано на рис. 64.

Источник

Стереотопографическая съемка

Читайте также:

|

рис 2. Стереоскоп

рис 2. Стереоскоп