Диалог как форма коммуникации

Диалог- тип речевой коммуникации, осуществляющейся в отличие от монолога в виде словесного обмена репликами между двумя, тремя и большим числом взаимодействующих собеседников.

В общем виде диалог как форма речевой коммуникации представляет собой общение двух субъектов посредством языка. Но с содержательной стороны диалоги могут существенно отличаться в зависимости от целей и задач, которых стремятся достичь участники, языковой организации (структуры и характера чередования реплик), языкового «наполнения» (выбор лексики, стиля речи и т.д.) и других факторов.Таким образом, диалог — это процесс взаимного общения, когда реплика сменяется ответной фразой и происходит постоянная смена ролей.Речевое поведение каждого участника диалога можно разбить на такты: один такт — речь, другой — молчание. Эти такты постоянно сменяют друг друга, что позволяет считать диалог ритмическим процессом.

Более того, соотношение речи и молчания — устойчивая характеристика каждого человека. Это доказал еще в первой половине XX в. американский антрополог Элиот Чаппл. Он провел несложный эксперимент с 154 продавцами большого универмага. С каждым продавцом около часа беседовал один и тот же экспериментатор. Он пользовался разработанной Чапплом методикой стандартного интервью, согласно которой все продавцы были поставлены в одинаковые условия.

Когда все продавцы в соответствии с их уровнем инициативности в диалоге были разбиты на группы (оказались три такие группы), то в первую группу, с большим преобладанием речи над молчанием, вошли все лучшие по экономическим показателям продавцы. Отсюда уместно допустить, что ритм диалога способен оказывать влияние на деловые качества представителей тех профессий, которые основаны на общении с людьми.Выделяют два класса диалогов: информационный и интерпретационный. Информационный диалог характерен для ситуаций, в которых к началу общения между партнерами имеется разрыв в знаниях. Интерпретационный диалог характеризуется тем, что знания у партнеров примерно равны, но получают разную интерпретацию. Следовательно, одним из основных условий диалогового общения является исходный (хотя бы небольшой) разрыв в знаниях. То есть если партнеры не будут сообщать друг другу новую (точнее, неизвестную) информацию по предмету диалога, а начнут обмениваться общеизвестными истинами (типа: «Цветной телевизор позволяет получать цветное изображение», «Инвалидам без ног трудно передвигаться» и т.п.), то диалог не состоится. Более того, не состоится общение вообще как речевая коммуникация.Впрочем, избыточная информативность так же вредна для речевой коммуникации, как и неинформативность. Строго говоря, сообщение с полным описанием внешнего мира противоречит нормальному общению, ибо из него почти невозможно выделить значимую информацию. Поэтому умение дозировать информацию — показатель речевой культуры. Следует иметь в виду, что низкая информативность не всегда на практике свидетельство недостаточной коммуникативной компетенции. Это может быть следствием нежелания партнера вступить в диалог. Виды диалогов:два уровня общения, распространяемые на речевую коммуникацию в целом: событийный (информационный) и деловой (конвенциональный).

Событийный уровень свойствен любой сфере общения: бытовой, деловой, профессиональной и др. Основные закономерности его следующие:

• всегда есть предмет общения;

• осуществление тактики принятия партнера;

• реализация ситуации партнерства в общении;

Деловой уровень характеризуется прежде всего четкой ролевой дифференциацией. Основные закономерности его следующие:

• не всегда есть предмет общения;

• осуществление тактики принятия партнера;

• ситуация партнерства реализуется лишь в соответствии с ролью;

• самопрезентация согласно своей роли.

Исходя из целей и задач диалога, конкретной ситуации общения и ролей партнеров, можно выделить следующие основные разновидности диалогической коммуникации:

Источник

Диалог в межличностной коммуникации

Дата публикации: 28.02.2015 2015-02-28

Статья просмотрена: 1432 раза

Библиографическое описание:

Чивилёв, А. А. Диалог в межличностной коммуникации / А. А. Чивилёв. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 5 (85). — С. 629-632. — URL: https://moluch.ru/archive/85/15945/ (дата обращения: 20.11.2021).

В глобальном мире в целом и в российском обществе в частности, крайне важными на сегодняшний день являются проблемы, связанные с установлением и поддержанием диалога между различными социально-культурными группами, точнее, их представителями. Даже учитывая то, что в повседневной жизни человек обучается диалогу с раннего возраста, этого бывает недостаточно для успешного овладения некоторыми профессиями (преподавателя, артиста, диктора, политика и т. д.). Кроме того, прогресс науки и техники привел к тому, что человеческие взаимоотношения становятся все более опосредованными и дистантными, что приводит к определенному отчуждению между членами общества. В таких условиях существенно возрастает роль речевой коммуникации между людьми, которая обеспечивает взаимопонимание, продуктивный обмен информацией.

Речевая коммуникация чаще всего протекает в виде взаимосвязанных последовательных речевых актов. Такого рода речевые акты образуют дискурсивное поле коммуникации. Под диалогом же обычно понимается такая ситуация, когда меняются коммуникативные роли, т. е. роль говорящего переходит к слушающему, а роль слушающего переходит к говорящему [3].

Диалог — это диалектическое противоречие своего и другого сознаний, каждое из которых существует самостоятельно, независимо друг от друга, стремясь освоить и понять другое, при этом не утратить суверенности своего [6]. Во время диалога происходит не только обмен ценностной информацией. Каждый участник диалога пытается понять себя, смотрясь в другого человека как в зеркало и видя свое отражение, и это гораздо важней, нежели простой обмен информацией. Лишь смотря в свое отражение, проецируемое другим сознанием, можно увидеть и понять себя соотносительно другому.

Согласно М. Буберу, диалог это отношение людей друг к другу, выражающееся при помощи коммуникации [2]. В диалоге задействованы два субъекта, т. е. два говорящих сознания, которые желают высказаться, услышать друг друга и достичь понимания. Примечательно, что более важно для каждого из участников диалога желание быть услышанным и только потом — правильно понять своего собеседника. В диалоге соотносятся друг с другом реплики, или речевые ходы. Важным обстоятельством является связность диалога, обеспечивающаяся тем, что за вопросом идет ответ, за приветствием — ответное приветствие, за упреком — извинение или возражение, за комплиментом — благодарность, за оскорблением ожидают извинение и т. д. В речевое взаимодействие могут быть включены и неречевые компоненты (так, словесное согласие можно заменить кивком головы, ответ на вопрос — пожатием плечами). Т. е., диалог разворачивается по установленным, известным коммуникантам, нормам и культурным сценариям.

Сам по себе диалог как неформальная беседа является идеальным образцом межличностной коммуникации [1]. Для межличностной коммуникации (МЛК) характерен целый ряд особенностей, отличающих ее от остальных видов коммуникации, однако МЛК может протекать в различных формах, специфика которых определяется количеством участников, их социоролевым статусом, коммуникативной установкой, особенностями времени и пространства коммуникации. МЛК присуща частая смена тематики, доминирование одной стороны за счет ее высокой активности и подчинение другой, смена коммуникативной установки, возможность возвращаться к прежним темам, необязательность заключительного этапа, т. к. диалог может быть прерван внешними факторами.

Вступая в МЛК, люди «настраиваются» на взаимодействие друг с другом [4]. Каждый хотя бы приблизительно представляет, что и как он сделает или скажет. Мысленно представит реакцию других на это, его собственную реакцию на эту реакцию и т. д. МЛК как взаимодействие и диалог является сложным процессом, предполагающим понимание и осознание инаковости своего собеседника, а кроме того — выработку в процессе взаимодействия общности (диалог «Я» и «Другого»). Если в процессе МЛК достигается общность (при понимании различности), такую коммуникацию можно считать успешной, полноценной. В противном случае, МЛК является неуспешной или неполноценной, т. к. взаимопонимание не достигнуто.

Межличностная коммуникация оказывает значительное влияние на поведение и деятельность людей, формирует коммуникативные уровни общества в виде различных форм коммуникативного взаимодействия.

Одной из таких форм является социальный диалог, выступающий как реальное бытие социальной коммуникации. Диалог особенно значим для стабилизации, развития и поддержания общественной жизни. Он, выступает социализирующим, стабилизирующим и даже цивилизующим началом, будучи противоречивым по своей природе. Противоречие выражается между необходимостью в действенной системе социальной регуляции, диалог же может стать весомым регулятивным потенциалом социальной коммуникации, с одной стороны, и неполным, недостаточно эффективным использованием этого потенциала, с другой стороны. Принципиальной особенностью такого рода коммуникации является возможность реального диалога. В коммуникацию могут включиться на равных все ее участники.

Важной особенностью современной МЛК является возможность диалога с искусственными персонажами, моделирование своего образа и образа собеседника [7]. Успешность, продуктивность МЛК зависит от того, насколько развито у участников диалога умение признавать в собеседнике равноправного партнёра, вместе с этим учитывая его право на различие.

В виртуальной культуре существенно возросла роль диалога, который разворачивается на различных уровнях. Л. А. Микешина и М. Ю. Опенков, рассматривая природу виртуальной реальности, отмечают её неразрывность с диалогом и коммуникацией [5]. Помимо того, потребность человека в уходе в собственный иллюзорно-символический мир может трактоваться как «Я — коммуникация» (альтер-эго, «Я» и «Другой» и т. д.). Это обуславливает потребность в познании закономерностей МЛК, накоплении навыков и умений, их успешного применения.

Подводя итог можно сказать, что МЛК в форме диалога обеспечивает людям взаимопонимание, возможность свободно обмениваться информацией. Диалог является активной сплачивающей силой, которая скрепляет общественную жизнь и формирует у людей чувство принадлежности к социуму, к социальной группе. Именно через диалог индивид приобщается к социальным ценностям, социальным ролям и формирует социальную идентичность. Следовательно, возрастание интереса к процессу МЛК является закономерной реакцией.

1. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. — М.: Аспект Пресс, 2007.– С. 82.

2. Бубер М. Диалог//Два образа веры / М. Бубер // — М.:ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999 а. С.122–161.

3. Василик М. А. Основы теории коммуникации: Учебник под редакцией проф. М. А. Василика, — М: Гардарики, 2003. — С. 615

4. Конецкая В. П. Социология коммуникации: Учеб. — М.: Междунар. ун-т Бизнеса и Управления / В. П. Конецкая, 1997. С. — 304

5. Микешина Л. А. Методология научного познания в контексте культуры / Л. А. Микешина // — М., 1992. — С. 143

6. Пивоев В. М. «Философия культуры» / В. М. Пивоев // Петрозаводск, М., 2009, гриф УМО С.106

7. Усанова Д. О. Диссертация «Виртуальная культура: концептуализация феномена и репрезентации в современном социокультурном пространстве» / Д. О. Усанова // Челябинск, 2014. — С. 116

Источник

Диалог как способ коммуникации

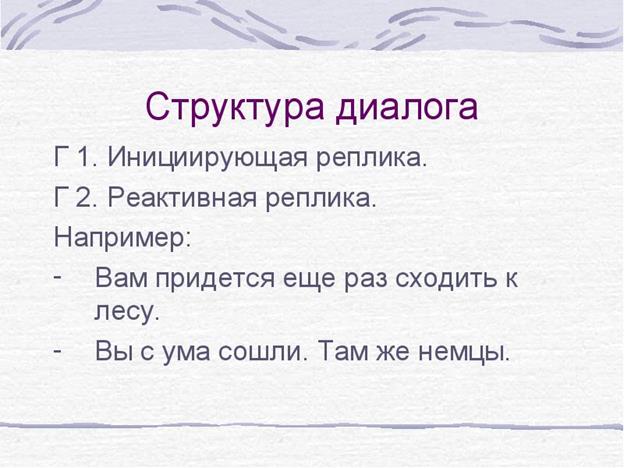

Диалог (от греческого разговор, беседа) – форма речи, состоящая из регулярного обмена высказываниями-репликами, на языковой состав которых взаимно влияет непосредственное восприятие речевой деятельности говорящих. Основной единицей диалога является диалогическое единство – смысловое (тематическое) объединение нескольких реплик, представляющее собой обмен мнениями, высказываниями, каждое последующее из которых зависит от предыдущего.

Диалогическое единство обеспечивается связью различного рода реплик (формулы речевого этикета, вопрос – ответ, добавление, повествование, распространение, согласие – несогласие). В некоторых случаях диалогическое единство может существовать за счет реплик, обнаруживающих реакцию не на предшествующую реплику собеседника, а на общую ситуацию речи.

Выделяются три типа взаимодействия участников диалога: зависимость, сотрудничество, равенство

Любой диалог имеет свою структуру: зачин – основная часть – концовка. Зачином может быть формула речевого этикета (Добрый день, Николай Иванович!) или первая реплика-вопрос (Сколько сейчас времени?), или реплика-суждение (Хорошая сегодня погода). Следует заметить, что размеры диалога теоретически безграничны, поскольку его нижняя граница может быть открытой: продолжение практически любого диалога возможно за счет увеличения составляющих его диалогических единств. На практике же любой диалог имеет свою концовку (реплику речевого этикета (Пока!), реплику-согласие (Да, конечно!) или реплику-ответ).

Диалог рассматривается как первичная, естественная форма речевой коммуникации, поэтому как форма речи он получил свое наибольшее распространение в сфере разговорной речи, однако диалог представлен также и в научной, и в публицистической, и в официально-деловой речи.

В интеллектуальной деятельности существуют две основные формы получения и передачи вербальной информации — монолог и диалог. Монолог предполагает одностороннюю связь между источником и получателем информации. Такая форма общения, например, благодаря книгам, является исходным пунктом для разворачивания самостоятельной работы, подвигает на творческую активность, но не является диалогом.

Диалог может происходить в письменной или устной форме, в виде непосредственного контакта участников, или на расстоянии. Это может быть беседа политиков, научная дискуссия, учебное занятие, беседа незнакомых людей. Диалог может состояться при выполнении следующих условий: 1) наличие не менее двух участников; 2) наличие процесса обмена информацией; то есть взаимной реакции собеседников на получаемую информацию; 3) адекватное восприятие информации участниками диалога.

Отсутствие первого условия означает наличие монолога, а не диалога. Если не выполнено второе условие, то нет и диалога. Если не выполнено третье условие, то появится ситуация информационной неадекватности.

Виды диалогов

Выделяют два уровня общения, распространяемые на речевую коммуникацию в целом: событийный (информационный) и деловой (конвенциональный).

Событийный уровень свойствен любой сфере общения: бытовой, деловой, профессиональной и др. Основные закономерности его следующие:

•всегда есть предмет общения;

•осуществление тактики принятия партнера;

•реализация ситуации партнерства в общении;

Деловой уровень характеризуется прежде всего четкой ролевой дифференциацией. Основные закономерности его следующие:

•не всегда есть предмет общения;

•осуществление тактики принятия партнера;

•ситуация партнерства реализуется лишь в соответствии с ролью;

•самопрезентация согласно своей роли.

Исходя из целей и задач диалога, конкретной ситуации общения и ролей партнеров, можно выделить следующие основные разновидности диалогической коммуникации:

Рассмотрим некоторые из них.

Бытовой разговор. Для бытового разговора характерны:

•большое разнообразие обсуждаемых тем (личные, социальные, политические и др.)

ииспользуемых языковых средств;

•частые отклонения от темы, перескакивание с одной темы на другую;

•отсутствие, как правило, целевых установок и необходимости принятиякакого-либорешения;

•разговорный стиль речи.

Деловая беседа. Деловая беседа представляет собой акт прямой взаимной коммуникации вофициально-деловойсфере, осуществляемый посредством слов и невербальных средств (мимики, жестов, манеры поведения). Деловая беседа имеет следующие характерные особенности:

•дифференцированный подход к предмету обсуждения с учетом коммуникативной цели и партнеров и в интересах понятного и убедительного изложения мнения;

•быстрота реагирования на высказывание партнеров, способствующая достижению поставленной цели;

•критическая оценка мнений, предложений, а также возражений партнеров;

•аналитический подход к учету и оценке субъективных и объективных факторов проблемы в комплексе;

•ощущение собственной значимости и повышение компетентности партнеров в результате критического разбора других точек зрения по данной проблеме;

•ощущение сопричастности и ответственности в решении затронутой в беседе проблемы.

Переговоры. Это процесс целенаправленного и ориентированного на достижение определенных результатов делового общения в форме диалога. Переговоры проводятся:

•по определенному поводу (например, в связи с необходимостью создания Центра социальной помощи семье и детям в микрорайоне);

•при определенных обстоятельствах (например, несовпадение интересов);

•с определенной целью (например, заключение договора);

•по определенным вопросам (политического, экономического, социального, культурного характера).

Несмотря на большое разнообразие тем переговоров, их структуру можно свести к следующей обобщенной схеме:

1) введение в проблематику;

2) характеристика проблемы и предложения о ходе переговоров;

3) изложение позиции;

4) ведение диалога;

5) решение проблемы;

. Спор как способ аргументации

Спор — это словесное состязание, устное или письменное прение между двумя или несколькими людьми, где каждая сторона отстаивает свое мнение, опровергая мнение противника.

Классическую структуру спора в упрощенном виде можно представить следующим образом:

1. выдвижение и защита какой-либо мысли (тезиса) первым оппонентом (пропонентом);

2. попытка опровергнуть тезис и аргументацию, выдвинутые вторым оппонентом (несогласным с позицией пропонента);

3. возможное выступление пропонента с целью развить первоначальные доводы и показать несостоятельность аргументации противника;

4. возможное повторное выступление оппонента и т. д.

Пропонент, выдвинув тезис, аргументирует его по известным правилам доказательства. Оппонент обычно пользуется логической операцией опровержения.

Конечной целью спора могут быть следующие результаты:

1. Победа одного участника спора и поражение другого.

2. Спор не дал результатов: стороны «остались при своем».

1. Стороны пришли к общему решению путем сопоставления позиций.

3. Стороны разошлись еще большими противниками: результатом спора стало обострение разногласий.

4. Стороны пришли к примирению путем взаимных уступок.

5. Спор помог выявить позиции сторон, не приводя их к примирению.

6. Спор привел к дискредитации оппонента, для чего и был затеян.

Не всякий вступающий в спор стремится к установлению истины и познанию. В словесных баталиях (особенно политических дискуссиях) участники зачастую проявляют нетерпимость к иному мнению и к личностям оппонентов. Конечно, спору как критическому диалогу всегда свойственна определенная степень остроты и эмоциональности. Но деловой спор не должен переходить в перебранку, обмен колкостями. Он также не должен превращаться в «диалог глухих», когда каждая сторона вместо того чтобы слушать оппонента, копит возражения против него, прикидывает, как бы побольнее ударить. Еще мудрый Плутарх говорил: «Научись слушать и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо».

Чрезвычайно важно различать споры, зависящие от различия целей, которые ставят себе спорщики, от различия мотивов, по которым они вступают в спор: спор для проверки истины; спор для убеждения; спор из-за победы; спор ради спора (спор-спорт); спор-игра.

Бывают споры сосредоточенный и бесформенный. Сосредоточенный спор — когда спорящие все время имеют в виду спорный тезис, и все, что они говорят или что приводят в доказательство, служит для того, чтобы опровергнуть или защитить этот тезис.

Бесформенный спор не имеет такого сосредоточия. Происходит примерно следующее: начинается спор из-за какого-то тезиса; при обмене выражениями выхватывается другая мысль, спор идет уже о ней, первый тезис забывается. Потом переходят к третьей мысли, к четвертой и т. д. К концу спора спрашивают, а в чем суть спора? При этом совершаются ошибки «потеря тезиса» или «подмена тезиса».

Спор можно вести в форме диалога, когда участвуют два лица (простой спор), и в форме, когда участников больше (сложный спор).В последнем случае спор может быть массовым, когда все участники дискутируют друг с другом, или групповым, когда участники делятся на две или несколько групп со своими мнениями. Понятно, что подобный спор вести труднее в организационном отношении, зато он может быть результативнее благодаря столкновению взглядов множества участников.

И простой, и сложный спор может происходить при слушателях и без слушателей. Наличие слушателей, даже если они и не принимают участия в споре, активизирует оппонентов: победа в споре доставляет большее удовлетворение, льстит самолюбию, тогда как поражение кажется особенно болезненным.

Спор бывает устный и письменный. В устном споре, особенно если он ведется при слушателях, очень часто важную роль играют «внешние» и психологические условия ведения спора: внушительная манера держаться и говорить, самоуверенность; быстрота мышления; умение метко и остроумно говорить и т. д.

Письменный спор гораздо более пригоден для выяснения истины, чем устный. Поэтому научные устные споры, например в научных обществах, довольно редко имеют большую научную ценность. Но письменный спор имеет свои недостатки: он иногда тянется годами и читатели (занимающие роль слушателей) забывают его отдельные звенья; читатели не в состоянии правильно оценить спор и аргументы противников, если он ведется на страницах разных изданий. Особенно любопытны в этом отношении некоторые газетные споры. Прочтешь одну газету — из нее ясно, что в споре А. «поразил на смерть» Б. Кто читал другую газету, в которой пишет Б., тот вынесет впечатление, что несомненно Б. «победил» А. Но если кто потрудится и прочитает обе газеты, то будет поражен «мастерством» обоих спорщиков искажать мысли противника и опровергать мнения, которые тот не высказывал.

Источник