Диалог как средство раскрытия характера

В. Распутин «Женский разговор»

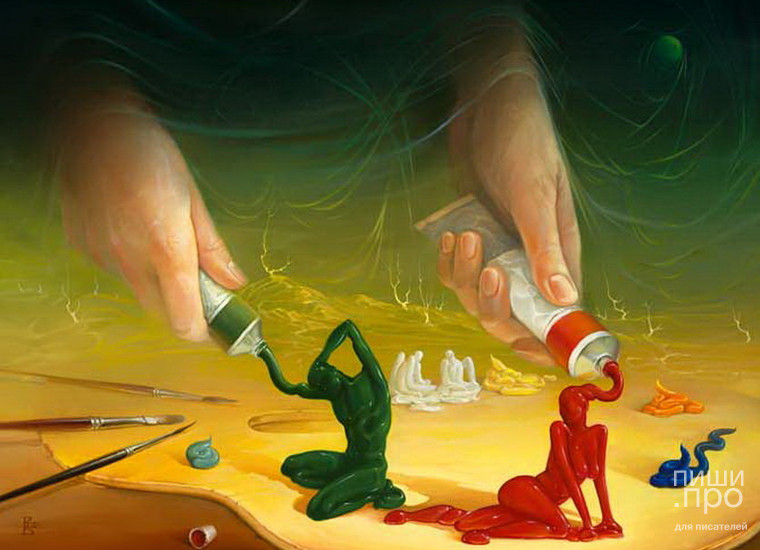

Художественная литература — явление многоплановое. Речь здесь предстаёт, во-первых, как средство изображения, во-вторых, в качестве предмета изображения — кому-то принадлежащих и кого-то характеризующих высказываний. Только в литературе человек предстаёт “говорящим”, чему принципиальное значение придал М. М. Бахтин: “Основная особенность литературы — язык здесь не только средство коммуникации и выражения — изображения, но и объект изображения”.

О речи персонажа на уроке часто говорят мимоходом, как о чём-то второстепенном, не самом важном. Речевая характеристика может показаться недостаточно значимой, если подходить к ней формально. Но она позволит понять многое, если за речевыми особенностями того или иного героя мы увидим и самого героя, и отношение к нему автора. Герой разговаривает, и особенности его словоупотребления, интонации, построения фразы дают читателю представление о темпераменте говорящего, о степени его образованности, о положении, возрасте, характере. Это и есть речевая характеристика образа персонажа, в которой, на наш взгляд, следует выделить следующие составляющие:

—эмоциональное состояние героев во время диалога;

—цель разговора, перспектива на взаимопонимание;

—особенности речи (интонация, словоупотребление, грамматика и синтаксис построения фраз);

—место диалога в сюжете произведения.

Как через диалог и монолог раскрывается характер героя?

Иногда речь героя является главным средством раскрытия характера; тогда через диалог и монолог мы постигаем смысл образа персонажа и идейный пафос произведения в целом.

Примером такой работы может служить изучение рассказа В. Распутина «Женский разговор» на уроке в 11-м классе.

Образ русской женщины. . . Какой представляет её классическая литература? Какие черты характера выводит на первый план и почему?

Задача на уроке: через рассказ Распутина «Женский разговор» осознать неиссякаемый потенциал нравственного опыта литературы, горизонтальных связей в искусстве — вписания авторского замысла в эпоху создания произведения, вертикальных связей — осознания жизни произведения в культурном процессе.

Работа над новым художественным явлением может стать более эффективной, если будет опираться на сквозное рассмотрение тем и проблем, взятых из уже пройденного материала.

Женский разговор. . . Неторопливый, задушевный, без суеты.

—Кто участники этого разговора в рассказе Распутина?

—В чём сопоставляет, а в чём противопоставляет их автор?

Удивительно, но подобный разговор старой женщины и молоденькой девушки уже состоялся. Вспомним знаменитый диалог Татьяны Лариной и её няни Филиппьевны из третьей главы «Евгения Онегина».

—Не спится, няня: здесь так душно!

Открой окно да сядь ко мне.

—Что, Таня, что с тобой? — Мне скучно,

Поговорим о старине.

Опишем эмоциональное состояние героини во время этого диалога. Чувства, настроение, отношение к происходящему героя проявляются через интонации. В письменно закреплённых высказываниях интонационный аспект речи передаётся опосредованно, в синтаксических конструкциях. Как в тексте переданы взволнованность, смятение Татьяны?

“Не спится, няня: здесь так душно!”; “Ах, няня, няня, я тоскую”; “Я плакать, я рыдать готова!. . ”; “Мне тошно, милая моя. . . ”; “Я не больна: // Я. . . знаешь, няня. . . влюблена”.

—Как автор передаёт отношение няни к своей воспитаннице?

—Найдите в диалоге ключевое слово, ради которого и затеян весь разговор.

“Влюблена”. Признаваясь няне в чувствах к Онегину, Татьяна впервые произносит это слово, оно крепнет в ней, придаёт ей уверенности, чтобы открыться в своей любви тому, кто стал её избранником.

Возвращаясь к разговору Татьяны и няни, обратим внимание, что не всё здесь так гладко, как кажется на первый взгляд, здесь присутствует элемент недопонимания участниками диалога друг друга. Романтически настроенная барышня, какой рисуется Татьяна в третьей главе, и няня — немолодая крепостная женщина — говорят “на разных языках” и, употребляя одни и те же слова, вкладывают в них принципиально различное содержание. Употребляя слово “любовь” (“Была ты влюблена тогда?”), Татьяна имеет в виду романтическое чувство девушки к её избраннику. Няня же, как и большинство крестьянских девушек той поры, вышедшая замуж в 13 лет по приказу, конечно, ни о какой любви до брака не думала. Любовь для неё — это запретное чувство женщины к другому мужчине, измена мужу (“мы не слыхали про любовь; // А то бы согнала со света меня покойница свекровь”). Ситуация социального и языкового конфликта в данном случае налицо.

В коротком рассказе няни — её судьба, вся жизнь. Судьба Татьяны только начинает выстраиваться. Заканчивая работу над сценой разговора Татьяны с няней, определяем место данной сцены в сюжете всего романа, раскрываем её значение в характеристике героини.

Татьяна Ларина. . . Татьяна — единственная цельная натура в романе Пушкина. Никакие внешние причины не меняют её духовного склада, не касаются внутренней сути души, действительно русской, ибо она воплотила в себе духовные качества народа.

Писатели послепушкинской поры развили эту черту женского национального характера, показали её в разные эпохи с разных сторон. Так появились “цельные натуры” героинь И. Тургенева, Катерины Кабановой А. Островского, Сони Мармеладовой Ф. Достоевского, Наташи Ростовой Л. Толстого. . .

—Каким должен быть диалог, чтобы участники его были поняты друг другом?

Вот что пишет В. Распутин в статье «Что в слове, что за словом?»: “Даже самая лучшая, самая правильная идеология страдает тем недостатком, что она разучилась говорить живым языком и что она говорит слишком громко. Эта доверительность разговора и этот живой язык есть у нас. Мы можем говорить о том же самом, придавая слову духовное значение и духовный смысл”. Для диалога очень важно быть понятым собеседником, поэтому духовный смысл и духовное значение слова для него определяющи.

—Можно назвать разговор Татьяны с няней доверительным? А разговор Натальи с внучкой Викой?

—В народе говорят: “На ошибках учатся. . . ” Каждый свой духовный опыт нарабатывает самостоятельно, проходя через ошибки, проступки и подвиги. Возможен ли тогда диалог — обмен опытом между поколениями?

Тема разговора задана в самом названии рассказа. «Женский разговор» — это и обмен мнениями женщин, и раздумья о женской доле: о счастье, любви, смысле жизни.

Чтобы состоялась на уроке беседа о «Женском разговоре», необходимо выйти на соразмышление, сопереживание, вступить в диалог друг с другом: почувствовать ритм фразы, неторопливый, неспешный, а затем включиться в обсуждение, вдумываясь в слова героинь и формируя собственное мнение.

—“Затаённая какая-то девка, тихоомутная”. Дайте психологическую характеристику Вики.

—“Я древняя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит”. Что определяет возраст человека?

—“И замолчали, каждая со своей правдой”. Что такое правда и как её можно узнать? Где тот срок, возраст, когда передают её окружающим?

—Проследите от начала к концу рассказа, как меняется отношение Вики к разговору с бабушкой: от раздражения и нежелания вести беседу до интереса.

—Найдите те места в тексте, когда диалог прерывается. Подумайте, почему? Кто каждый раз возобновляет разговор? Что так тянет девушку к бабушке?

—О чём ведётся разговор? Если обобщить, то можно ответить так: о женском счастье.

Как стать счастливой? У бабушки и у внучки своё мнение.

| Вика | Наталья |

| “Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит”. “Женщина сейчас ценится. . . та женщина ценится, которая целеустремлённая”. | “Да не надо сильнее. Надо любее. Любее любой”. “Куда стрелёная?” “Самые разнесчастные бабы”. |

—Какой вы представляете Наталью в молодости и старости?

Рассказ Натальи о своей жизни — это рассказ о любви, как быть “любее любой”. И снова, как у пушкинской Татьяны с няней, здесь присутствует недопонимание. Что такое любовь, по мнению Натальи? Как нужно понимать её слова о втором муже: “А я через столько-то месяцев, это уж вода побежала, по весне, смирилась и позвала его. Без всяких любовей”? В то же время окончание разговора: “И отсюда, с высокой горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одно сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой”. Как сохранить способность до старости “светить искриночкой, звёздочкой”?

—Какая должна быть любовь, по мнению юной Вики? Почему мы не сможем ответить на этот вопрос?

—Как вы понимаете последние слова Натальи в разговоре: “Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдёшь”. Что, с точки зрения Натальи, должно сохраняться в женской душе, несмотря на любые изменения?

—Как оценивает две “женские правды” автор? О чём, нами теряемом, он жалеет? Какой закон “ранешной любви” открывает нам? (Любить — значит жалеть, заботиться, терпеть, сопереживать, сберегать и сохранять. )

Выпадает неторопливая ночь, чтобы собрать и оглядеть жизнь, выговорить открывшуюся сердцу правду. В разговоре как-то так выходит, что и при непроглядной тьме всё равно на свет Божий выходишь.

—Почему самые сокровенные беседы происходят ночью: разговор Татьяны с няней, Вики с Натальей? Какое значение в художественном произведении имеют место и время?

Настанет ночь, луна обходит

Дозором дальний свет небес,

И соловей во мгле древес

Напевы звучные заводит.

И между тем луна сияла

И томным светом озаряла

Татьяны бледные красы. . .

“Но ещё до темноты взошло и разгорелось звёздное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет”.

“. . . С тихим звоном билась в стеклину звёздная россыпь, с тихим плеском наплывал и холодно замирал свет. Стояла глубокая ночь, ни звука не доносилось из деревни. И только небо, разворачиваясь, всё играло и играло мириадами острых вспышек, выписывая и предвещая своими огненными письменами завтрашнюю неотвратимость”.

В художественном тексте с пространством и временем происходит удивительное: замкнутое пространство расширяется до открытого, бесконечного, космического; реально видимое пространство соединяется с воображаемым; время конкретно, но читатель видит за ним всеобщность и всевековую сущность, ибо хронотопическое начало литературных произведений способно придавать им философический характер, выводить словесную ткань на образ бытия как целого, на картину мира.

Кружится планета, бежит время, а между поколениями ведётся неспешный, без суеты диалог, рассчитанный на взаимопонимание. Литература не существует вне человека; и сокровенная цель её — человек: его внутренний мир, его идеалы, определяющие систему духовных ценностей, сущностную основу бытия. Литература не ищет готовых ответов, но ставит вопросы — “вечные”, общечеловеческие. И каждый читатель даёт на них свой ответ.

Источник

Средства создания образа

Средства создания образов помогают писателю раскрыть свой замысел, сделать персонажей зримыми, донести центральную идею до читателя, передать настроение — то есть создать целостный художественный образ в произведении. В теории литературы средствами создания образа выступает речевая характеристика героя (диалог, монолог, внутренний монолог), взаимохарактеристика персонажей, авторская характеристика (портрет, пейзаж).

Художественные средства создания образов:

- Речевая характеристика героя, которая включает в себя монолог, диалог и внутренний монолог.

Монолог

Монолог – речь персонажа, обращенная к другому персонажу или к читателю без расчета на ответ. Монологи особенно характерны для драматургических произведений – один из самых знаменитых – монолог Чацкого из «Горя от ума» Грибоедова. В монологе, как правило, герой высказывает свои идеи, созвучные авторским, а иногда авторская позиция полностью отражается в монологе героя. Подчас монологи носят обличительный характер, призваны открыть глаза окружающим на какие-то проблемы действительности, обнаруживают имеющиеся противоречия, обозначают болевые точки общества.

Для иллюстрации полностью приводим текст монолога Чацкого «А судьи кто. » из комедии Грибоедова «Горе от ума»:

А судьи кто? — За древностию лет

К свободной жизни их вражда непримирима,

Сужденья черпают из забытых газет

Времен Очаковских и покоренья Крыма;

Всегда готовые к журьбе,

Поют все песнь одну и ту же,

Не замечая об себе:

Что старее, то хуже.

Где? укажите нам, отечества отцы,

Которых мы должны принять за образцы?

Не эти ли, грабительством богаты?

Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,

Великолепные соорудя палаты,

Где разливаются в пирах и мотовстве,

И где не воскресят клиенты-иностранцы

Прошедшего житья подлейшие черты.

Да и кому в Москве не зажимали рты

Обеды, ужины и танцы?

Не тот ли, вы к кому меня еще с пелён,

Для замыслов каких-то непонятных,

Дитёй возили на поклон?

Тот Нестор негодяев знатных,

Толпою окруженный слуг;

Усердствуя, они в часы вина и драки

И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг

На них он выменил борзые три собаки.

Или вон тот еще, который для затей

На крепостный балет согнал на многих фурах

От матерей, отцов отторженных детей?!

Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах,

Заставил всю Москву дивиться их красе!

Но должников не согласил к отсрочке:

Амуры и Зефиры все

Распроданы по одиночке.

Вот те, которые дожили до седин!

Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!

Вот наши строгие ценители и судьи!

Теперь пускай из нас один,

Из молодых людей, найдется: враг исканий,

Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,

В науки он вперит ум, алчущий познаний;

Или в душе его сам бог возбудит жар

К искусствам творческим, высоким и прекрасным,—

Они тотчас: разбой! пожар!

И прослывет у них мечтателем! опасным. —

Мундир! один мундир! он в прежнем их быту

Когда-то укрывал, расшитый и красивый,

Их слабодушие, рассудка нищету;

И нам за ними в путь счастливый!

И в женах, дочерях к мундиру та же страсть!

Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!

Теперь уж в это мне ребячество не впасть;

Но кто б тогда за всеми не повлекся?

Когда из гвардии, иные от двора

Сюда на время приезжали:

Кричали женщины: ура!

И в воздух чепчики бросали!»

Диалог

Диалог – речевое общение между действующими лицами, которое в свою очередь, служит способом характеристики персонажа и мотивирует развитие сюжета. То есть герои обмениваются репликами, которые 1) позволяют составить о них, героях, определённое представление, 2) и продвинуть историю: обнаружить новые обстоятельства, открыть возможность для новых поворотов сюжета.

Посмотрим, каким образом диалог помогает дать характеристику героям на примере романа Булгакова «Мастер и Маргарита»:

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз.

– Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

– Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный.

– Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.

– А что есть? – спросил Берлиоз.

– Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина.

– Ну, давайте, давайте, давайте.

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

В этом коротком диалоге, в котором с «женщиной в будочке» по очереди разговаривают Берлиоз и Бездомным перед нами предстают образы двух героев: один просит нарзану, подгоняет будочницу нетерпеливым «ну, давайте, давайте, давайте!»; а другой сиплым голосом просит пива.

Внутренний монолог

Внутренний монолог – речевая партия героя, обращенная к самому себе и произносимая «про себя», не вслух. Например, внутренний монолог Андрея Болконского под небом Аустерлица в «Войне и мире» Толстого.

В некоторых произведениях персонаж сам рассказывает о себе в форме устного рассказа, записок, дневников, писем. Этот прием, например, используется в повести Толстого «После бала».

Посмотрите, как это реализовано вовнутреннем монологе Андрея Болконского «Небо Аустерлица» («Война и мир» Толстого):

«Что это? я падаю! у меня ноги подкашиваются», – подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого неба, не ясного, но всё-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нём серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, – совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу. »

Портрет

Портрет– изображение в литературном произведении внешности героя: черт лица, фигуры, одежды, позы, мимики, жеста, манеры держаться. В литературе часто встречается психологический портрет, в котором через внешность героя писатель стремиться раскрыть его внутренний мир (например, портрет Печорина в «Герое нашего времени», портрет Жоржа Дюруа в «Милом друге» Мопассана).

Портрет Григория Печорина в «Герое нашего времени»:

«… карие глаза Во‑первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей. Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из‑за полуопущенных ресниц они сияли каким‑то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный;

Пейзаж

Пейзаж – изображение картин природы в литературном произведении. Пейзаж также часто служил средством характеристики героя и его настроения в определённый момент (например, пейзаж в восприятии Гринева в «Капитанской дочке» Пушкина перед посещением разбойничьего «военного совета» принципиально отличается от пейзажа после этого посещения, когда стало ясно, что пугачевцы Гринева не казнят).

Пейзаж — изображение бурана в повести Пушкина «Капитанская дочка». Буран здесь становится символом пугачевской вольницы:

«Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»… Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь».

Источник