Диалектика как метод поиска истины в научных дискуссиях (Сократ, Платон).

Диалектика (греч. διαλεκτική — искусство спорить, вести рассуждение) — логическая форма и способ рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания этого мышления.

В более узком смысле диалектика — название гносеологического метода (методологического принципа познания), который реализуется по схеме «тезис-антитезис-синтез».

СОКРАТ (др. греч. Σωκράτης, ок. 469 г. до н. э., Афины — 399 г. до н. э., там же) — античный мыслитель, первый афинский философ, учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения природы и мира, к рассмотрению человека.

Сократ прославился как один из родоначальников диалектики в смысле нахождения истины при помощи бесед и споров. Своего философского учения Сократ в письменную форму не облекал, но распространял его путем устной беседы.

Задаче нахождения «всеобщего» должен был, способствовать его особый философский метод. «Сократический» метод, его задача обнаружение «истины» путем беседы, спора, полемики, явился источником идеалистической «диалектики».

Ирония и майевтика

«Сократический» метод — это прежде всего метод последовательно и систематически задаваемых вопросов, имеющих своей целью приведение собеседника к противоречию с самим собой, к признанию собственного невежества. Что и является сократовской «иронией». Но он не ставит своей задачей только “ироническое” раскрытие противоречий в утверждениях собеседника, но и преодоление этих противоречий с целью добиться «истины». Продолжением и дополнением «иронии» служила «майевтика» — «повивальное искусство» Сократа (намек на профессию своей матери). Он говорил, что как бы помогает своим слушателям родиться заново, познанию “всеобщего” как основы истинной морали. Сократ хотел этим сказать, что он помогает своим слушателям Основная задача «сократического» метода — найти «всеобщее» в нравственности, установить всеобщую нравственную основу отдельных, частных добродетелей.

ПЛАТОН (428\27 — 347 гг. до н.э.) — античный философ, ученик Сократа.

Платон – идеалист. У Платона диалектика – высшее философское искусство различать многое в едином и видеть единство во многом.

Платоне, выделяет два пути познания. Во-первых, это познание, связанное с чувствами, обращенными к миру вещей. А, во-вторых, это познание, которое осуществляет разум, который обращен к миру идей. В соответствии с этим делением Платон различает две части души — разумную и неразумную. Причем неразумная часть, в свою очередь, делится на чувства и страсти, или вожделения. Характерно, что уже в неразумной части души, согласно Платону, присутствует элемент самокритики, когда одолеваемый страстями человек бранит самого себя и собственные страсти. Критически настроенную сторону неразумной души Платон считает союзником разума.

Вся жизнь человека, по Платону, протекает в борьбе указанных начал души, а значит в борьбе истинного знания и мнения, впечатления, вожделения.

Платон считает, что идеи находятся на орбитах в космосе, души видят эти идеи. Человеку достаточно лишь вспомнить, то что знает гое душа.

Идеи, пребывая в «занебесье» в вечном и неизменном виде, существуют там не отдельно, а в определенной связи. Вот эта-то связь и дает возможность человеку, «припомнив» одну идею, постичь и другие.

«Диалектический метод» Платона есть в сущности метод последовательного сведения понятий в высшие роды и разделения родов на входящие в них низшие видовые понятия. Все эти разъяснения Платона ясно обнаруживают насколько далека платоновская «диалектика» от современной.

Платону принадлежит мысль идея в идее.

Искусство диалектики, как его демонстрирует Платон, заключается в строгом разнесении категорий тождественного, подобного, сущего, не сущего, большого, меньшего, и в указании определенности их связей-отношений.

Сократ сам говорил, что он плебейского происхождения, мать его – повитуха. От рождения он был физически крепким, в ученичестве был скульптором, был неплохим воином. Сократ стал философом, который не написал ни строчки. Он не преподавал (в форме монолога), а беседовал с учениками (в форме диалога). Он побеждал их словами и физически. Дельфийский оракул: «В Древней Греции не было и нет человека мудрее Сократа». Сократ был известен в Греции еще при жизни. Он привлекал людей духовной силой. Алкивиад говорил о том, что Сократ помог одержать крупную победу (своими советами).

Сократ прославился как один из родоначальников диалектики – нахождения истины при помощи бесед и споров. Метод диалектических споров С. заключался в обнаружении противоречий в рассуждениях собеседника и наведения его к истине посредством вопросов и ответов. Он первый увидел в отчетливости и ясности суждений основной признак их истинности. В спорах С. стремился доказать целесообразность и разумностькак мира, так и человека.

Мир вещей непознаваем. Познать можно только себя самих. Высшая задача знания не теоретическая, а практическая – искусство жить. Раскрываются понятия через определения, а обобщаются – через индукцию. Определению понятия предшествует беседа, в ходе которой собеседник рядом последовательных вопросов изобличается в противоречиях. Раскрытием противоречий устраняется мнимое знание, а ум ввергается в беспокойство, что побуждает мысль к поискам подлинной истины.

Сократ вводит диспозицию: «я – ты». Внешний диалог стимулирует работу внутреннего диалога. Исходный тезис: «Я знаю, что я ничего не знаю». Другой тезис, которому Сократ придал новое звучание: «Познай самого себя» . У человека есть внутренний оппонент, который разрушает химерные построения и вынуждает двигаться дальше.

Сократ в процессе диалога открывает общезначимое в человеке – идея добра. Зло от незнания. Эта постановка свойственна древним грекам. В соответствии с полученным знанием человек должен строить свою жизнь. Сократ возводит на пьедестал рациональное знание, в том числе, и в вопросах этики. Он считает, что человек знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Принцип самоответственности личности: личность, открывающая в себе внутренние основания в процессе диалога, утверждает себя в форме нравственной личности и самоответственной личности, способной действовать на свой страх и риск, не скрываясь за авторитетами. Главное: принцип субъекта, наделенного самосознанием. Самосознание – первично по отношению к сознанию.

Платон (427 – 347 г.г. до н.э.)

Великий древнегреческий философ, основоположник объективного идеализма. Родился в знатной семье, в 20 лет познакомился с Сократом, стал его учеником. После смерти Сократа бежал, путешествовал, установил дружеские связи с пифагорейцами, вернулся в Афины и основал большую философскую школу (которая существовала до времени императора Юстиниана). Школа получила название Академии (т.к. в саду стояла статуя героя Академа). Вход был украшен лозунгом: «Не знающий математики не вхож сюда».

Первая работа Платона «Апол. Сокр.» — повесть, остальные работы – в форме диалога, главным действующим лицом в них был Сократ. Ранние работы Платона «Протагор». Самая известная работа — «Государство». Платон развивает учение Сократа, но развивает так, что это уже анти-Сократ. Сократ утверждал: «Познай самого себя». Платон задумывается о духовном начале человека. Оно располагается где-то вне человека. Это особый мир – мир идей (мир вневременной и внепространственный). В диалогах Платон именем Сократа строит свое философское учение, которое опровергает Сократа, т.к. является антиличностным.

Источник

«Круги Сократа»: как диалектический метод используется в обучении

Каждому человеку знакома фраза «В споре рождается истина». Но так ли это на самом деле? Сократ, величайший философ всех времен, был уверен в том, что спор не способствует нахождению истинного знания, в отличие от беседы. Философия апеллирует понятиями: спор представляет собой желание отстоять свою позицию, но никак не «достучаться до истины», а вот беседа – это уже обсуждение, направленное на выявление правды.

Вероятнее всего, эта фраза возникла как результат неправильной трактовки его слов, в результате чего многие люди ошибочно стали считать, что спор способен привести к чему-то полезному. Однако ощущение собственного превосходства, возникающее как следствие победы, никогда не сравнится с тем многообразием чувств, которые возникают в результате обнаружения истины, – о чем, собственно, и говорил великий философ на самом деле.

В данной статье мы кратко изложим основные идеи философии Сократа и его диалектического метода, а потом подробно расскажем вам об инновационной технологии в обучении, основанной на этом методе, – сократических семинарах.

Философия Сократа

Думаем, Сократ не нуждается в долгом представлении – величайший древний философ Афин известен каждому благодаря своему пристрастию к философским диалогам, которые нашли свое отражение в книге Платона «Апология Сократа. Диалоги». Более того, сама наука риторика во многом сформировалась и получила свое развитие именно под его влиянием: на ряду с Платоном и Аристотелем он смог теоретически осмыслить принципы и методы ораторской речи.

Чтобы понять философию великого философа, достаточно изучить ее три основополагающих идеи: тождества знания и добродетели, самосознания и философской скромности.

Абсолютным благом жизни Сократ считал добро, которое выражается в красоте и истине. Сократ заметил, что люди предпочитают делать то, что им нравится, а нравится им то, что их привлекает и кажется красивым. Сократ считал, что истинная красота заключается именно в добродетели, т.е. нет ничего прекраснее, чем добро, выражающееся в поиске истины. Он хотел, чтобы каждый человек осознал этот факт, и стал стремиться именно к самопознанию, как к самому красивому на земле. Творить добро, согласно Сократу, означает выбирать «правильный путь» во всем и воплощать только «светлые» идеи: порядочность, бескорыстие, почтительное отношение к окружающим и т.д.

Главным в жизни Сократ считал именно самопознание. По его мнению, постижение абсолютной истины всего сущего не является возможным, т.к. такое абсолютное знание доступно только Абсолюту (Богу), а мы способны познать только собственные достоинства и недостатки. Сам Сократ всю жизнь в поиске истины занимался непрерывным самообразованием и пытался показать наглядный пример другим.

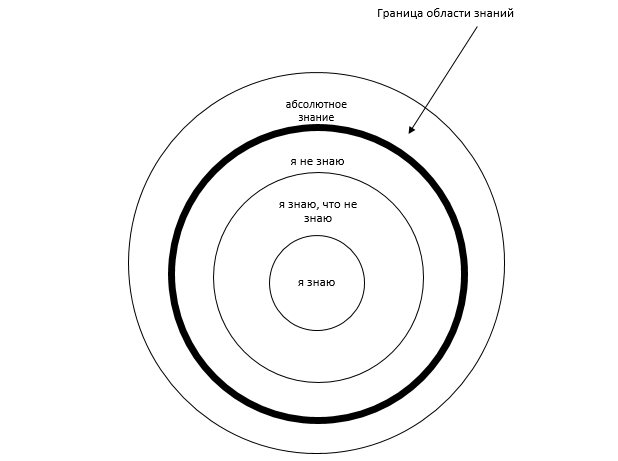

Путь мудрости, согласно Сократу, заключается в бесконечном поиске и постижении безграничной истины. Предмет философии – это нескончаемые идеи о мире и человеке. Несмотря на тот факт, что Сократ считал знание главным благом, вместе с тем он также считал, что это благо крайне тяжело достижимо человеком. Он был уверен в том, что чем сильнее раздвигаются границы человеческого знания, тем яснее для него становятся границы его бесконечного незнания и тем больше осмысливается безграничность поиска дальнейшего познания. «Я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают и этого)» – говорил Сократ. Так называемый Сократов круг знаний наглядно демонстрирует обратно пропорциональную зависимость между категориями «знания» и «незнания» в его философии:

Таким образом, каждый внешний круг всецело включает внутренний круг, расширение круга «я не знаю» приводит к расширению круга «я знаю, что не знаю», а его расширение неизбежно приближает человека к границе круга «я не знаю», которая одинакова для всех (как уже было сказано ранее, согласно Сократу, абсолютное знание доступно только Богу, человек его постичь не может).

Диалектический метод Сократа

Чтобы достичь абсолютного блага, истинного знания, Сократ разработал диалектический метод, который основывался на трех основных компонентах:

Ирония

Ранее мы уже говорили о том, что Сократ был уверен в том, что в основе познания должно лежать знание человека о том, что его возможности познания сильно ограничены. Мнение о том, что мы способны хоть как-то приблизиться к абсолютной истине, является высшей степенью самонадеянности – в этом Сократ видел главную иронию: настоящий философ должен насмехаться над собой, над ограниченностью своего сознания, а не считать себя всезнающим и всемогущим. В последнем случае, по мнению Сократа, философ уже не мудрец, а пустой догматик либо болтун. Ирония Сократа, таким образом, обращает человека против самого себя и помогает ему бороться с мнимой самоуверенностью, которая замедляет процесс познания (а иногда и вовсе прекращает его). Она способствует «очищению разума» для того, чтобы он всегда был в состоянии, необходимом для постижения истины.

Маевтика

Возможно, вы часто слышали и фразу о том, что «нельзя ничему научить, можно только научиться». По мнению Сократа, преподавание способно только помочь человеку в достижении истинного знания: после того, как человек осознает ограниченность своих познавательных возможностей, его необходимо подтолкнуть к нахождению истины (или ее «рождению», как говорил сам философ). Сделать это можно путем использования особой техники задавания вопросов, ответы на которые помогали человеку найти истину (внутри себя самого).

Сократ был уверен в том, что истина находится внутри самого человека, т.е. каждый из нас уже обладает знанием, однако оно находится в «неосознанном» состоянии. Кроме того, он был уверен, что это знание нельзя «достать», если у человека нет никакого потенциала к учению и самопознанию, т.е. искреннего желания достичь истины. Таким образом, маевтика – это побуждение человека к познанию: ей не подвластно научить кого-либо чему-либо (особенно всему), но она способствует продвижению человека к истине.

Наведение (индукция)

В основе диалектического метода лежит диалог, в рамках которого противоположные мнения (мысли) противопоставляются друг другу, чтобы в результате их столкновения «родилась» истина. Как уже было сказано ранее, Сократ считал, что достичь абсолютной истины невозможно, однако идти к ней можно и нужно. Вы можете заметить в этом некоторое противоречие: как человек может одновременно достичь истины и не достичь ее?

Дело в том, что, по мнению Сократа, каждое новое знание рождает еще большее незнание, т.е. условно, каждый раз, находя истину, мы лишь переходим на более «высокий» этап ее осознания: абсолютной истины достичь невозможно, а вот простую истину отыскать мы в силах. Движение к истине в диалектическом методе происходит методом, который называется «наведение».

Как правило, люди не задумываются об истинности своих суждений. В ходе умозаключений они приходят к какой-то мысли, которую они принимают за истинное знание, но которая им на самом деле не является. Чтобы помочь человеку прийти к истине, нужно заставить его сомневаться в правильности вынесенных им суждений путем использования техники задавания «наводящих» вопросов, имеющих форму убеждений, противоречащих его мнению. Только так человек сможет самостоятельно признать, что его мнение не было истиной, а было лишь идеей (мыслью), а затем и прийти к истинному знанию.

Основная техника, которую использовал в своем методе Сократ, называется Elenchus и переводится как «Аргумент опровержения» или «Перекрестный допрос». Условно можно выделить следующие ее этапы:

- Определение истинности или ложности тезиса, озвученного собеседником.

- Опровержение тезиса в случае его ложности.

- Формирование в уме истинных посылок, которые противоречат этому тезису.

- Озвучивание этих посылок собеседнику для получения согласия в том, что эти посылки верны.

- Доведение собеседника до понимания того, что если эти посылки верны (с чем он уже согласился), то его исходный тезис ложен.

Однако сократовский диалог всегда оставляет вопрос открытым: вспомним Сократов круг знаний, в котором каждое новое знание только расширяет границы незнания, а абсолютно истинного знания и вовсе, по мнению философа, достичь невозможно. Кому-то такое определение истины может показаться удручающим, однако невозможность найти абсолютную истину является единственным двигателем развития нашего разума. Если бы найти ее было возможно, мы бы давно это сделали, что привело бы к стагнации, застою нашего развития, а затем и к противоположному эффекту – деградации.

Диалектический метод может иметь форму разговора как с самим собой (самопознание), так и с другим человеком (совместный поиск истины или наведение). Однако разумно беседовать с самим собой способны только поистине мудрые люди, обладающие непредвзятым мышлением, – истинные философы. Поэтому в большинстве случаев диалектическая беседа проходит в форме диалога двух людей или более, который может быть двух видов:

- учитель – ученик – подразумевает передачу истинного знания, когда один из участников диалога уже обладает им и хочет помочь достичь его другому;

- поиск истинного знания – ни один из участников не обладает истинным знанием, все имеют лишь идею, мнение.

Более подробно рассмотреть пример диалектического диалога вы можете в одной из наших статей, а сегодня расскажем вам о такой инновационной технологии в обучении, как «Круги Сократа», в рамках которой две этих формы диалектического диалога слились воедино.

«Круги Сократа»: что это за технология и для чего она используется

Ряд зарубежных исследователей (Г. Властос, М. Стронг, М. Копелэнд, А. Адамс, В. Моеллер и М. Моеллер, П. Богоссян и другие) на основе диалектического метода Сократа основали сократическую педагогику – современный подход к обучению, позволяющий ученикам выражать свои мысли в открытом виде и развить свои способности в полной мере, а не ограничивает их потенциал с помощью унификации и стандартизации, что характерно для традиционных подходов. Суть сократической педагогики заключается в создании условий, в которых ученики могли бы сами найти ответы на вопросы, которые их интересуют.

Использование диалектического метода в обучении обусловлено тем, что он сам по себе изначально представлял своеобразный педагогический подход, поскольку он был направлен на поиск истины и способствовал глубинному пониманию понятий, как и любая преподавательская деятельность в принципе.

Два основных преимущества использования диалектического метода в обучении:

- способствует эффективному и активному взаимодействию между обучающимся и педагогом (в отличие от стандартных методов обучения, где они не являются равными оппонентами, а учитель выступает в качестве источника знаний);

- позволяет сместить акцент с личности ученика (что происходит при традиционной оценке знаний) на само содержание вопроса, ввиду чего единственной целью выступает поиск истины, а не получение хорошей оценки и т.д.

В рамках сократической педагогики была создана отдельная форма обучения – сократические семинары или «Круги Сократа», в ходе которых ученики получают возможность развить свой потенциал и овладеть рядом полезных практических навыков. Давайте более подробно рассмотрим, что это за технология и как она используется.

Основателем технологии является Скотт Бьюкенен, который использовал ее для обучения в колледже Святого Иоанна. Затем свое развитие технология сократических семинаров получила благодаря Национальному центру Paideia, проекту Touchstones и другим.

Технология сократических семинаров развивает:

А самое главное, она помогает сформировать навык непрерывного самообразования, который как никогда актуален в современному мире.

В основе технологии «Круги Сократа» лежит изучение отрывков текста путем активной интеллектуальной беседы. Ее эффективность заключается в том, что таким образом ученики учатся совместно находить правильные ответы на вопросы и получать более глубокие знания путем аналитического диалога, а не стандартного «заучивания» ответов на вопросы.

Технология проведения таких семинаров описана в книге М. Копелэнда «Круги Сократа. Развитие критического и творческого мышления в средней и старшей школе» и может быть представлена в виде: «обсуждение-обратная связь». Проходят сократические семинары в четыре этапа:

- Ученики заранее изучают и критически анализируют отрывок текста.

- Ученики разделяются на две команды: первый (внутренний) и второй (внешний) круг Сократа.

- Сначала отрывок текста обсуждают участники первого круга, а представители внешнего круга внимательно слушают это обсуждение и по его окончании дают его участникам обратную связь касательно качества этого диалога.

- Участники кругов меняются ролями: теперь отрывок текста обсуждает второй круг, а первый наблюдает за этим процессом и дает обратную связь.

Такое чередование позиций может иметь разную продолжительность и зависит от объема и сложности текста, который используется в рамках диалога.

Выделяют три уровня (ступени) сложности сократических семинаров:

- Базовый уровень. Был рассмотрен нами выше – это простое взаимодействие в форме «вопрос-ответ», чтобы учащиеся могли овладеть навыками дискутирования и научиться грамотно аргументировать свои идеи.

- Средний уровень. На этом уровне проведения «Кругов Сократа» ученики не просто отстаивают свои позиции, но и пытаются найти истину.

- Продвинутый уровень. Самый сложный подход к проведению сократических семинаров подразумевает не только обучение навыкам аргументации, взаимодействия и поиск истины, но и взывает учеников к исследованию этических категорий, т.е. в его рамках происходит нравственное воспитание его участников: они учатся говорить правду и пытаются оценивать истину с точки зрения моральных соображений.

Вопросы, которые задаются в рамках проведения сократических семинаров, должны представлять собой общие идеи, а не какие-то конкретные данные. Они должны быть неоднозначными и не иметь одного лишь правильного ответа. Выделяют три вида вопросов, используемых в рамках сократического семинара:

- Вступительные вопросы. Обсуждение, как правило, начинается с открытого вопроса, который направлен на выявление ведущих тем обсуждения.

- Направляющие вопросы. После определения тем, доминирующих в обсуждении, учитель, который играет роль ведущего, задает участникам вопросы, позволяющие развить обсуждение и углубиться в тему: они могут касаться самих идей, описанных в тексте, а могут быть направлены на выявление личной позиции учащихся к этим идеям.

- Подводящие вопросы. В заключение обсуждения необходимо использовать вопросы, которые будут стимулировать учеников к обобщению своих мыслей, подведению итогов обсуждения и его завершению.

Также выделяют типы сократических вопросов, которые позволяют рассмотреть технику их задавания более подробно:

- уточняющие (что конкретно вы имеете в виду? могли бы вы объяснить свою точку зрения другими словами?);

- предположения (я правильно понимаю, что…);

- о проблеме (почему она так важна для вас? к каким последствиям может привести проблема?);

- о причинах и доказательствах (почему вы уверенны в истинности своих суждений? что привело вас к этому умозаключению? есть ли что-то, что может заставить вас сомневаться в вашей точке зрения?);

- о происхождении и источникахидеи (эта идея принадлежит лично вам или заимствована из какого-то источника? ваше мнение по этому вопросу всегда было таким же?);

- причинно-следственные связи (как это может повлиять на вас или кого-то еще? может ли это привести к совершенно противоположному результату?);

- мнения (что вы думаете по поводу мнения, высказанного другой командой? в чем заключается главное отличие ваших точек зрений?)

Отдельное внимание следует уделить текстам, которые используются в рамках сократических семинаров. Они должны обладать следующими характеристиками:

- соответствовать уровню знаний и развития учащихся;

- их тема должна быть сложной и неоднозначной и заставлять участников обсуждения задуматься над противоположными идеями и ценностями; кроме того, она должна быть актуальной и соответствовать учебной программе;

- размера текста должен быть средним – не очень длинным и не очень коротким,

- можно использовать печатные материалы (отрывки из книг, рассказы, эссе, стихи и т.д.) либо непечатные материалы (скульптуры, фотоснимки и т.д.)

Что касается роли учителя в обсуждении, то он выступает в роли некого посредника:

- занимается подготовкой к семинарам (выбирает тексты, отвечает за место их проведения и т.д.);

- по ходу обсуждений задает дополнительные вопросы и приводит контрпримеры, чтобы обсуждение двигалось в нужном русле;

- контролирует смену ролей участников (смотрит за тем, чтобы в нужное время внешний круг Сократа стал внутренним и наоборот);

- мотивирует и поддерживает стабильное эмоциональное состояние участников диалога (помогает им преодолевать страхи публичных выступлений, контролирует, чтобы все проявляли уважительное отношение к идеям и ценностям друг друга, давали остальным участникам возможность открыто высказать свое мнение и не превращали обсуждение в дебаты или спор);

- следит за тем, чтобы все учащиеся были вовлечены в процесс обсуждения и принимали в нем активное участие, чтобы каждый вносил равный вклад в исследование проблемы;

- подводит итоги обсуждений.

Таким образом, можно сказать, что проведение сократических семинаров способно существенно повысить эффективность обучения и позволяет овладеть рядом практических навыков, способствующих личностному и профессиональному развитию.

Несмотря на то, что данная технология используется преимущественно в рамках очного обучения учащихся средней и старшей школы и студентов вузов, она находит применение и в других областях. Поскольку поиск истины актуален для всех областей человеческого знания, технология «Круги Сократа» может позволить обсудить любую насущную проблему и найти ее решение. Например, вы можете использовать данную технологию в кругу друзей и единомышленников либо применять ее как более научную версию «мозгового штурма» в профессиональной деятельности.

Если вы хотите, подобно Сократу, в мастерстве овладеть искусством аргументации и освоить лучшие ораторские приемы, обязательно записывайтесь на нашу онлайн-программу «Современная риторика». А лучше взаимодействовать с собеседником во время диалога вам поможет наша программа «Лучшие техники коммуникаций», на которой вы научитесь находить индивидуальный подход к любому человеку, сглаживать конфликты и многое другое.

Желаем вам удачи в самопознании и верим в то, что вы обязательно найдете истину (пусть и не абсолютную)!

А в заключение предлагаем проверить свои знания по теме статьи с помощью небольшого теста:

Источник