§ 5. Деятельность — способ существования людей

Может ли человек в своей жизни ничего не делать? Бывает ли деятельность вне сознания и сознание вне деятельности?

Пока человек живёт, он постоянно действует, что-то делает, чем-то занят. В процессе деятельности человек познаёт мир, создаёт необходимые для собственного существования условия (пищу, одежду, жильё и др.), удовлетворяет свои духовные потребности (например, занимаясь наукой, литературой, музыкой, живописью), а также занимается самосовершенствованием (укрепляя волю, характер, развивая свои способности).

Деятельность человека: основные характеристики

Кратко напомним отличия человеческой деятельности от поведения животных. Во-первых, деятельность человека носит сознательный характер. Человек сознательно выдвигает цели своей деятельности и предвидит её результат. Во-вторых, деятельность носит продуктивный характер. Она направлена на получение результата, продукта. Таковыми, в частности, являются орудия труда, изготовленные и постоянно совершенствуемые человеком. В этой связи говорят и об орудийном характере деятельности, так как для её осуществления человек создаёт и использует орудия. В-третьих, деятельность носит преобразующий характер: в ходе деятельности человек изменяет окружающий его мир и самого себя — свои способности, привычки, личностные качества. В-четвёртых, в деятельности человека проявляется её общественный характер, так как в процессе деятельности человек, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

Деятельность человека осуществляется ради удовлетворения его потребностей.

Потребность — это переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его организма и развития личности.

В современной науке применяются различные классификации потребностей. В самом общем виде их можно объединить в три группы.

Естественные потребности. По-другому их могут называть врождёнными, биологическими, физиологическими, органическими, природными. Это потребности человека во всём том, что необходимо для его существования, развития и воспроизводства. К естественным относятся, например, потребности человека в пище, воздухе, воде, жилище, одежде, сне, отдыхе и т. п.

Социальные потребности. Они определяются принадлежностью человека к обществу. Социальными считаются потребности человека в трудовой деятельности, созидании, творчестве, социальной активности, общении с другими людьми, признании, достижениях, т. е. во всём том, что является продуктом общественной жизни.

Идеальные потребности. По-другому их называют духовными или культурными. Это потребности человека во всём том, что необходимо для его духовного развития. К идеальным относятся, например, потребности в самовыражении, в создании и освоении культурных ценностей, потребности познания человеком окружающего мира и своего места в нём, смысла своего существования.

Естественные, социальные и идеальные потребности человека взаимосвязаны. Так, удовлетворение биологических нужд приобретает в человеке множество социальных граней. Например, утоляя голод, человек заботится об эстетике стола, разнообразии блюд, чистоте и красоте посуды, приятном обществе и т. п.

Описывая потребности, А. Маслоу характеризовал человека как «желающее существо», которое редко достигает состояния полного, завершённого удовлетворения. Если одна потребность удовлетворена, другая всплывает на поверхность и направляет внимание и усилия человека.

Эту же особенность человеческих потребностей подчеркнул и отечественный психолог С. Л. Рубинштейн (1889—1960), говоря о «ненасыщаемости» потребностей, которые человек удовлетворяет в ходе своей деятельности.

Теория деятельности в отечественной науке разработана советским психологом А. Н. Леонтьевым (1903—1979). Он описал структуру человеческой деятельности, выделив в ней цель, средства и результат.

Структура деятельности и её мотивация

Всякая деятельность человека определяется целями, которые он перед собой ставит. Мы уже говорили об этом, касаясь такой особенности человеческой деятельности, как её сознательный характер. Цель — это осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность. Например, архитектор сначала мысленно представляет образ нового здания, а потом воплощает свой замысел в чертежах. Мысленный образ нового здания — предвосхищаемый результат.

Достичь желаемого результата помогают определённые средства деятельности. Так, в знакомой вам учебной деятельности средствами являются учебники и учебные пособия, карты, таблицы, макеты, приборы и т. п. Они помогают усвоению знаний и выработке необходимых учебных умений.

В ходе деятельности возникают определённые продукты (результаты) деятельности. Таковыми являются материальные и духовные блага, формы общения людей, общественные условия и отношения, а также способности, умения, знания самого человека. В результатах деятельности воплощается сознательно поставленная цель.

А почему человек выдвигает ту или иную цель? Его побуждают к этому мотивы. «Цель — это то, ради чего действует человек; мотив — это то, почему действует человек», — объяснял отечественный психолог В. А. Крутецкий (1917—1991).

Одна и та же деятельность может быть вызвана различными мотивами. Например, ученики читают, т. е. они выполняют одну и ту же деятельность. Но один ученик может читать, испытывая потребность в знаниях. Другой — из-за желания порадовать родителей. Третьим движет желание получить хорошую оценку. Четвёртый хочет самоутвердиться. В то же время один и тот же мотив может вести к разным видам деятельности. Например, стремясь самоутвердиться в своём коллективе, школьник может проявить себя в учебной, спортивной, общественной деятельности.

Обычно деятельность человека определяется не одним каким-либо мотивом и целью, а целой системой мотивов и целей. Имеет место сочетание, или, можно сказать, композиция, как целей, так и мотивов. И эту композицию нельзя свести ни к одному из них, ни к простой их сумме.

В мотивах деятельности человека проявляются его потребности, интересы, убеждения, идеалы. Именно мотивы придают человеческой деятельности смысл.

Любая деятельность предстаёт перед нами как цепь действий. Составную часть, или, другими словами, отдельный акт деятельности называют действием. Например, учебная деятельность состоит из таких действий, как чтение учебной литературы, слушание объяснений учителей, конспектирование, проведение лабораторных работ, выполнение упражнений, решение задач и т. п.

Если поставлена цель, мысленно представлены результаты, намечен порядок осуществления действий, выбраны средства и способы действия, то можно утверждать, что деятельность осуществляется вполне осознанно. Однако в реальной жизни процесс деятельности выводит её из берегов любых целей, намерений, побуждений. Рождающийся результат деятельности оказывается беднее или богаче начального замысла.

Под влиянием сильных чувств и других раздражителей человек способен на действия без достаточно осознанной цели. Такие действия называют малоосознанными или импульсивными действиями.

Деятельность людей всегда протекает на базе созданных ранее объективных предпосылок и определённых общественных отношений. Так, например, сельскохозяйственная деятельность во времена Древней Руси принципиально отличалась от современной сельскохозяйственной деятельности. Вспомните, кому принадлежала в те времена земля, кто и какими орудиями её обрабатывал, от чего зависели урожаи, кому принадлежали сельскохозяйственные продукты, как происходило их перераспределение в обществе.

Обусловленность деятельности объективными общественными предпосылками свидетельствует о её конкретноисторическом характере.

Источник

Деятельность как способ существования человека боголюбов

Подробное решение параграф § 5 по обществознанию для учащихся 10 класса, авторов Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский 2015

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое деятельность?

Деятельность – это процесс сознательного и целесообразного изменения человеком мира и самого себя.

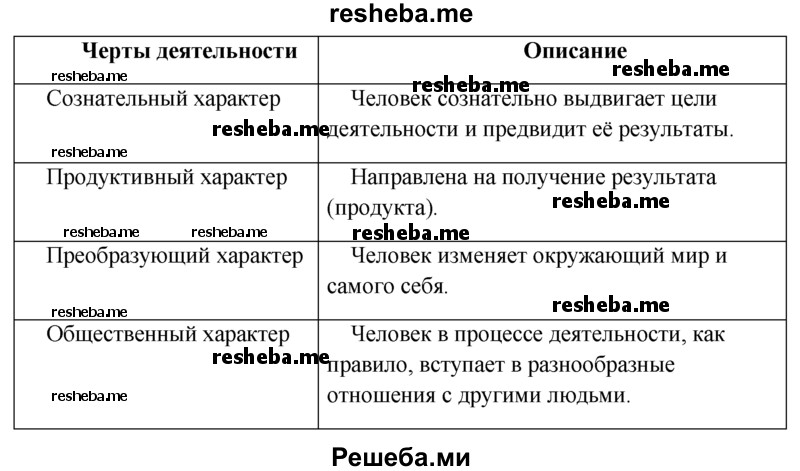

2. Какие черты присущи деятельности человека?

Характерные черты деятельности человека

3. Как связаны деятельность и потребности?

Деятельность человека осуществляется ради удовлетворения его потребностей.

Потребность — это переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его организма и развития личности. Существует три вида потребностей: естественные, социальные и идеальные.

4. Что такое мотив деятельности? Чем мотив отличается от цели? Какова роль мотивов в деятельности человека?

Мотив — это то, почему действует человек, а цель – это то, ради чего действует человек. Одна и та же деятельность может быть вызвана различными мотивами. Например, ученики читают, т. е. они выполняют одну и ту же деятельность. Но один ученик может читать, испытывая потребность в знаниях. Другой — из-за желания порадовать родителей. Третьим движет желание получить хорошую оценку. Четвёртый хочет самоутвердиться. В то же время один и тот же мотив может вести к разным видам деятельности. Например, стремясь самоутвердиться в своём коллективе, школьник может проявить себя в учебной, спортивной, общественной деятельности.

5. Дайте определение потребности. Назовите основные группы потребностей человека и приведите конкретные примеры.

Потребность — это переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его организма и развития личности.

В современной науке применяются различные классификации потребностей. В самом общем виде их можно объединить в три группы: естественные, социальные и идеальные.

Естественные потребности. По-другому их могут называть врождёнными, биологическими, физиологическими, органическими, природными. Это потребности человека во всём том, что необходимо для его существования, развития и воспроизводства. К естественным относятся, например, потребности человека в пище, воздухе, воде, жилище, одежде, сне, отдыхе и т. п.

Социальные потребности. Они определяются принадлежностью человека к обществу. Социальными считаются потребности человека в трудовой деятельности, созидании, творчестве, социальной активности, общении с другими людьми, признании, достижениях, т. е. во всём том, что является продуктом общественной жизни.

Идеальные потребности. По-другому их называют духовными или культурными. Это потребности человека во всём том, что необходимо для его духовного развития. К идеальным относятся, например, потребности в самовыражении, в создании и освоении культурных ценностей, потребности познания человеком окружающего мира и своего места в нём, смысла своего существования.

6. Что можно отнести к результатам (продуктам) деятельности человека?

К продуктам деятельности человека относятся материальные и духовные блага, формы общения людей, общественные условия и отношения, а также способности, умения, знания самого человека.

7. Назовите виды деятельности человека. Раскройте на конкретных примерах их многообразие.

Исходя из различных оснований, выделяют различные виды деятельности.

В зависимости от особенностей отношения человека к окружающему миру деятельность подразделяют на практическую и духовную. Практическая деятельность направлена на преобразование реальных объектов природы и общества. Духовная деятельность связана с изменением сознания людей.

Когда деятельность человека соотносят с ходом истории, с общественным прогрессом, то выделяют прогрессивную или реакционную направленность деятельности, а также созидательную или разрушительную. Опираясь на изученный в курсе истории материал, вы можете привести примеры событий, в которых проявлялись эти виды деятельности.

В зависимости от соответствия деятельности существующим общекультурным ценностям, социальным нормам определяют законную и незаконную, моральную и аморальную деятельность.

В связи с социальными формами объединения людей в целях осуществления деятельности выделяют коллективную, массовую, индивидуальную деятельность.

В зависимости от наличия или отсутствия новизны целей, результатов деятельности, способов её осуществления различают однообразную, шаблонную, монотонную деятельность, которая выполняется строго по правилам, инструкциям, новое в такой деятельности сведено к минимуму, а чаще всего отсутствует полностью, и деятельность инновационную, изобретательскую, творческую.

В зависимости от общественных сфер, в которых деятельность протекает, различают экономическую, политическую, социальную деятельность и др. Кроме того, в каждой сфере жизни общества выделяют свойственные ей определённые виды человеческой деятельности. Например, экономической сфере свойственны производственная и потребительская деятельность. Для политической характерны государственная, военная, международная деятельность. Для духовной сферы жизни общества — научная, образовательная, досуговая.

8. Как связаны деятельность и сознание?

Любой чувственный образ предмета, любое ощущение или представление, обладая определённым значением и смыслом, становятся частью сознания. С другой стороны, ряд ощущений, переживаний человека находится за рамками сознания. Они приводят к малоосознанным, импульсивным действиям, о которых говорилось ранее, а это влияет на деятельность человека, порой искажая её результаты.

Деятельность, в свою очередь, способствует изменениям в сознании человека, его развитию. Сознание формируется деятельностью, чтобы в то же время влиять на эту деятельность, определять и регулировать её. Практически осуществляя свои творческие замыслы, родившиеся в сознании, люди преображают природу, общество и самих себя. В этом смысле сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его. Впитав в себя исторический опыт, знания и методы мышления, получив определённые умения и навыки, человек осваивает действительность. При этом он ставит цели, создаёт проекты будущих орудий, осознанно регулирует свою деятельность.

1. На Камчатке, известной своими действующими вулканами, внедряются в жизнь специальные технологии по переработке вулканического сырья. Начало этим работам было положено специальным решением губернатора. Специалисты определили, что производство силикатов из вулканической породы очень прибыльное дело, не требующее значительных капиталовложений. По их расчётам, работа одного завода может приносить 40 млн рублей в областной бюджет и 50 млн рублей в госбюджет. Рассмотрите эти сведения с позиций изученной темы: определите, какие виды деятельности людей проявились в описанных событиях, назовите в каждом случае субъекты и объекты деятельности, проследите на данном примере связь сознания и деятельности.

Вид деятельности — труд, материальная деятельность, субъекты — работники, специалисты, объекты — вулканическое сырье, прибыль дела. Связь сознания и деятельности — сначала мы сознаем событие, делаем отчет о нем (расчеты прибыльности), потом уже начинаем действовать (внедрять технологии).

2. Определите, к практической или духовной деятельности относятся: а) познавательная деятельность; б) социальные реформы; в) производство товаров первой необходимости.

а) познавательная деятельность относится к духовной деятельности, т.к. познание направлено на получение знаний, а знания идеальны, их нельзя увидеть или потрогать;

б) социальные реформы будут относится к практической деятельности, т.к. данный вид деятельности направлен на преобразование общества;

в) производство товаров первой необходимости будет относится к практической деятельности, т.к. объектом в данном случае будет природа, а результатом – материальные блага.

3. Назовите действия, из которых состоит деятельность врача, земледельца, учёного.

Врач в первую очередь работает с людьми: принимает, по результатам анализов делает заключение, если есть необходимость, — лечит. Земледелец: изучает почву, для того, чтобы знать, что на ней будет расти и необходимо ли её удобрять, обрабатывает, сажает на ней всё, что необходимо, ухаживает за растениями, собирает урожай. Ученый: занимается наукой, собирает и испытывает материалы в какой-либо научной сфере, изучает их свойства, пытается улучшить и открыть что-то новое, проводит опыты и т.д.

4. А. Н. Леонтьев написал: «Деятельность богаче, истиннее, чем предваряющее её сознание». Поясните эту мысль.

Сознание позволяет человеку мыслить, но не всякая мысль приводит к действию, значит деятельность богаче и истеннее.

Источник