- Деятельность как способ бытия человека. Структура и виды деятельности. Понятие практики

- Деятельность человека

- Структура деятельности

- Деятельность человека и активность животного

- Отличительные признаки деятельности

- Виды (формы) деятельности

- Мотивы деятельности

- Классификация деятельности

- Творческая деятельность

- Вопросы для самопроверки

Деятельность как способ бытия человека. Структура и виды деятельности. Понятие практики

Деятельность– это специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование.

Различные виды жизнедеятельности человека дают возможность определить специфику способов его взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. В отличие от других живых существ, активность поведения которых ограничена возможностями животного как биологического вида, специфика человеческого отношения к миру заключается в том, что оно опосредствовано его включенностью в систему культуры. К важнейшим ее частям относятся орудия и средства производства, знаково‑символические системы общения (язык), нравственные нормы и т. д.

Все это определяет способы включения человека в окружающий мир, особые виды его активности и поведения, получившие название деятельности. Деятельность представляет собой специфически человеческую форму активности, направленную на достижение сознательно поставленной цели. Она характеризуется продуманным выбором способов и средств достижения цели. В обществе складывается многообразие конкретных видов деятельности, включающих в себя элементы как практической, так и теоретической деятельности.

Ядро деятельностного отношения к действительности составляет труд. Структура трудовой деятельности, описанная К. Марксом, включает следующие компоненты: субъект и объект деятельности, ее цель, средства, предмет и продукт. Непосредственной причиной деятельности является необходимость удовлетворения потребностей, которые и составляют реальные цели деятельности. Постановка цели предполагает определение соответствующих путей ее достижения, что отражается в понятии средств деятельности. В обязательной связи с целью находятся также продукты и предметы деятельности, где продукт — это «опредмеченная цель», а предмет обязательно вносит коррективы не только в окончательный продукт, но и в средства деятельности и сам механизм целеполагания.

Специфика человеческой деятельности заключается в том, что она не только целесообразна (это имеет место и у животных), но и целеположена. Способность к целеполаганию – одна из принципиальных особенностей человека как разумного существа. Цель представляет собой предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия человека. Она является внутренним мотивом деятельности. Выражая активную сторону сознания, целеполагание пронизывает практику как внутренний закон, определяет способ и характер действия человека. Достижению сознательной цели человек подчиняет свою волю.

В природе, взятой вне человека, вне его воздействующей деятельности, проявляются лишь слепые, бесцельные силы, в ней нет сознательной цели, тогда как история слагается из целеполагающей деятельности людей. Хотя действительное историческое движение не обязательно и не всегда полностью совпадает с целями, которые ставит человек.

Целеполагание есть сознательный выбор и решение на основе возможностей, заложенных в реальности. Поэтому целеполагание неразрывно связано со свободой и творчеством. Выбор цели – это творческий акт, в котором человек реализует свободу выбора между многими возможностями, с тем чтобы одну из них претворить в действительность. Возникает вопрос: всегда ли совпадают цели и результаты человеческой деятельности, осуществимы ли замыслы человека и в какой мере?

Уже человек античного мира жил под властью рока, неотвратимой, таинственной и непостижимой судьбы. Крушение своих замыслов и стремлений, обретение совершенно иных результатов, чем ожидали, люди объясняли именно вмешательством всемогущей силы, называемой провидением, предопределением и т. д. Дело в том, что, стремясь к достижению какой‑либо цели, человек в процессе трудовой деятельности создает не только предмет своего замысла, но подчас и то, чего он не предвидел и что потом оказывается даже более значительным, чем основной предмет замысла. Так, вспахав и засеяв поле, человек производит не только сельскохозяйственные продукты, но и рынок со всеми вытекающими из этого факта социально‑экономическими последствиями. Развитие промышленности ведет к загрязнению атмосферы и нарушению естественно сложившегося баланса природных условий (водного режима рек, растительного и животного мира), что в конечном итоге отрицательно сказывается на здоровье, психике и эмоциях самого человека. Создание и испытание атомной бомбы вызвало ряд серьезных последствий как в окружающей человека природе (заражение атмосферы и т. д.), так и в политике между государствами.

Однако приведенные факты вовсе не свидетельствуют о фатальной неизбежности несовпадения целей и результатов целевой деятельности. Философское осмысление этой проблемы показывает, что она выступает перед нами как совпадение и относительное несовпадение замысла и результата. Достигнутое в результате человеческой деятельности новое (как в сфере материальной, так и духовной культуры) играет важную роль в теоретической и практической деятельности человека. Поэтому все более актуальное значение приобретает задача предвидения не только неизбежных результатов в процессе осуществления намеченных целей, но и возможных последствий целеполагающей деятельности человека. Это особенно важно в настоящее время, когда значительно расширилась сфера деятельности человека в науке, технике и т. д. Современная технологическая революция со всей настоятельностью выдвигает задачу, чтобы целеполагающая функция сознания была неразрывно связана с его прогнозирующей функцией и чтобы прогнозировались не только прямые, но и возможные косвенные результаты человеческой деятельности.

В связи с тем что в процессе практики возникает также незапланированное (непредвиденное) новое, встает вопрос об источниках и причинах его появления. Этот вопрос в философской литературе еще не получил убедительного объяснения. Гегель обращал внимание на тот факт, что в результате деятельности людей в истории получается нечто иное, чем то, чего они добиваются и достигают, что они непосредственно знают и хотят. Но он не смог объяснить источник происхождения этого нового момента, ограничившись указанием на деятельность «мирового духа» – некой мистической силы, которая обладает разумом, волей и может «хитрить», используя самого человека как средство для достижения своих целей.

Сущностью деятельности человека является творчество. Из этого, однако, не вытекает, что любая деятельность носит творческий характер, приводит к возникновению нового. Творчество выходит за рамки физических и духовных потребностей отдельного индивида и в конечном итоге принадлежит человечеству, выражает сущностные силы человека как родового существа.

Давно уже замечено, что новое (особенно в области научной и художественной деятельности) нередко возникает как бы случайно, независимо от предшествующей логической работы сознания. Это побудило некоторых философов (например, А. Бергсона) к обоснованию интуиции как иррационалистического феномена, противоположного разуму, и к утверждению, что творчество не носит рационального характера. В действительности же интуиции предшествует работа сознания; интуиция есть завершение обычных законов логики, которыми она оперирует в более быстром темпе и более тонким образом. Она не является способностью, совершенно отличной от разума, поэтому ее нельзя противопоставлять логическому мышлению. Интуиция базируется на законах логики, для нее характерна сильно развитая синтетическая способность, которая сливает воедино различные элементы внутренней жизни человека – как теоретические, рассудочные, так и эмоциональные, чувственные.

Сложный и многогранный процесс познания и творчества не исчерпывается рационально‑рассудочным познанием, ибо в этом процессе играют роль не только теоретические источники, но в известной мере и непосредственное знание, т. е. непосредственное, наглядное видение и чувствование, а также различные эмоциональные состояния и переживания личности. Творческая деятельность является тем качеством, которое принципиальным образом отличает человека от животного.

Источник

Деятельность человека

О чем эта статья:

9 класс, 11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Деятельность — это способ взаимодействия с окружающим миром, который присущ только человеку. Только человек может ставить цели и задачи, планировать свою деятельность, подбирать средства для ее осуществления и корректировать деятельность по мере необходимости.

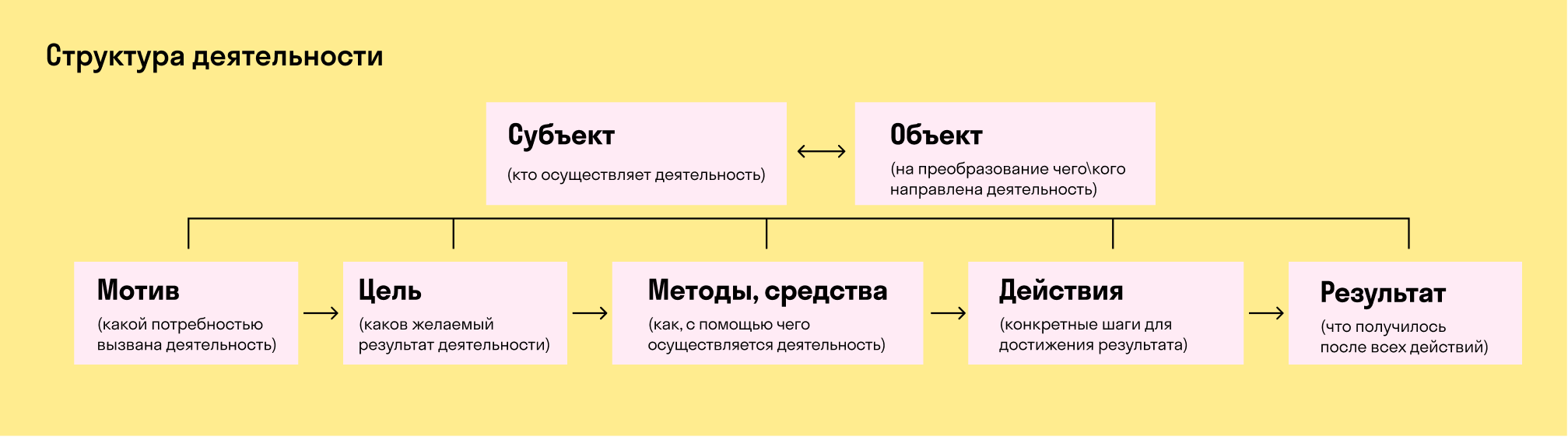

Структура деятельности

Схематично можно представить структуру деятельности таким образом:

Разберем компоненты этой схемы по порядку.

Субъект деятельности — это человек. Также в роли субъекта может выступать социальная группа или общество в целом.

Объект деятельности — предметы, процессы и явления, а также другие люди и социальные группы, общество.

Мотив деятельности — потребности человека, то, что побуждает его к действиям.

Цель деятельности — образ желаемого результата.

Средства (инструменты) — то, с помощью чего субъект осуществляет деятельность.

Действие (процесс) — конкретные шаги, которые предпринимает субъект для достижения результата.

Результат деятельности — итог, продукт, то, что получилось в результате действий субъекта.

Чтобы лучше понять структуру деятельности, давайте рассмотрим ее на конкретном примере — поиск работы.

Субъект деятельности

Объект деятельности

Статус на рынке труда

Цель

Трудоустройство в хорошую компанию на высокую зарплату

Мотивы

Мотивы могут быть разными у каждого субъекта деятельности. Для примера пусть мотивами нашего соискателя будут желание купить квартиру в центре города и необходимость помогать старенькой маме

Средства

Сайты поиска вакансий

Действия

Поиск вакансий на соответствующих сайтах, рассылка резюме, участие в собеседованиях

Результат деятельности

Смена статуса с безработного на имеющего полную занятость

Деятельность человека и активность животного

Может показаться, что не только люди могут быть субъектами деятельности. Ведь животные тоже могут вполне увлеченно и осознанно — на первый взгляд — выполнять какие-то действия: умываться, будить хозяина, охотиться, заботиться о потомстве.

Действительно, между деятельностью человека и активностью животного есть сходства, но человека отличает творческо-преобразующее отношение к миру.

Деятельность человека

Активность животного

Человек приспосабливается к окружающему миру через его масштабную переработку, вплоть до создания искусственной среды вокруг себя

Животное приспосабливается к миру через перестройку своего организма (мутационные изменения)

Человек осознанно ставит цели и задачи на основании анализа ситуации

Животное, каким бы осознанным оно ни выглядело, подчиняется инстинкту

Человек создает орудия труда, которые усиливают его физические возможности

Животное воздействует на окружающую среду непосредственно через свое тело

Деятельность человека носит созидательный характер

Активность животного носит потребительский характер

Отличительные признаки деятельности

Для деятельности характерны такие отличительные черты:

Сознательность, то есть сознательная постановка целей.

Продуктивность, то есть направленность на получение результата.

Преобразующий характер, то есть в процессе деятельности человек преобразует окружающий мир и самого себя.

Общественный характер — необходимость вступать в коммуникацию с другими людьми для достижения результата.

Виды (формы) деятельности

В рамках курса обществознания обычно выделяют четыре основных формы деятельности — игру, учение, труд и общение.

Игра — это свободная развивающая деятельность, которую субъект выполняет по желанию и ради удовольствия от процесса. Обычно у игры есть четкий набор правил. Во время игры дети зачастую готовятся к взрослой деятельности — учебе, работе, семейным отношениям.

Учение (познание) — это осознанный и целенаправленный процесс получения новых знаний и навыков.

Труд — это процесс взаимодействия субъекта с окружающим миром, в ходе которого первый создает продукты, необходимые для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей.

Общение — процесс установления и развития контактов между людьми, который включает в себя обмен информацией, переживаниями, эмоциями.

Мотивы деятельности

Как мы уже упомянули выше, мотивы деятельности могут существенно различаться от субъекта к субъекту. В таблице собрали основные виды мотивов, которые могут вдохновлять человека на деятельность.

Потребности — нужда человека в необходимом для жизни и развития.

Социальные установки — ориентация человека на что-либо.

Убеждения — эмоционально-ценностные отношения к действительности

Интересы — реальная причина действий, которая стоит за мотивами.

Влечения — психические состояния, которые выражают неосознанную необходимость.

Классификация деятельности

В обществознании существует не одна классификация деятельности, но мы рассмотрим наиболее популярную — по объектам и результатам деятельности.

В зависимости от того, что является результатом — материальные блага или культурные ценности — деятельность бывает материальной (практической) и духовной.

Материальная деятельность предполагает создание вещей и материальных ценностей, которые нужны для удовлетворения потребностей человека. Подразделяется на материально-производственную, связанную с преобразованием окружающей природы, и социально-преобразовательную — направленную на преобразование общества.

Продукты духовной деятельности — идеи, образы, научные, художественные и нравственные ценности. Духовная деятельность бывает:

познавательной — связанной с отражением окружающего мира в мифологической, религиозной, научной или художественной форме;

ценностно-ориентировочной — выражающей отношение человека к явлениям окружающего мира;

прогностической — участвующей в прогнозировании возможных изменений действительности.

Творческая деятельность

Особым видом деятельности является творчество — процесс создания чего-то качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Творческой деятельностью занимаются художники, писатели, ученые.

Также творчество можно рассматривать как компонент другой деятельности. Так, наш соискатель из примера выше может проявить творчество в процессе подготовки резюме и придумать совершенно новый подход, который покорит работодателя.

Ключевыми для творческой деятельности являются такие способности:

комбинировать уже существующие знаний;

создавать новые образы в сознании (воображение);

создавать яркие, сильные представления (фантазия);

получать знания неосознанно (интуиция).

Вопросы для самопроверки

Вспомните четыре основных вида деятельности и раскройте значение каждого из них.

Кто может быть субъектом деятельности?

Ученики 5А класса средней школы №151.

В чем особенность игры как вида деятельности? Как связана детская игра с другими видами деятельности?

В чем уникальность творчества как вида деятельности? Какими двумя способами можно понимать творчество в контексте деятельности?

Какие два основных типа деятельности вы знаете и в чем их принципиальное различие?

Приведите пример активности животного, которая похожа на деятельность человека. Объясните, почему при внешнем сходстве активность животного все же нельзя назвать деятельностью.

Источник