- 3.6. Деятельность

- Читайте также

- 3.6. Деятельность

- Деятельность и знание

- Дирижерская деятельность

- Религиозная деятельность

- Внутренняя деятельность

- Деятельность в мире

- Рефлексия и деятельность

- Изобретательская деятельность

- Системотехническая деятельность

- ТАЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 2. Жизнь и деятельность

- Жизнь и деятельность

- ЗАМЕЩАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Эксплуатация и деятельность

- Деятельность это способ существования философия

- Виды деятельности

3.6. Деятельность

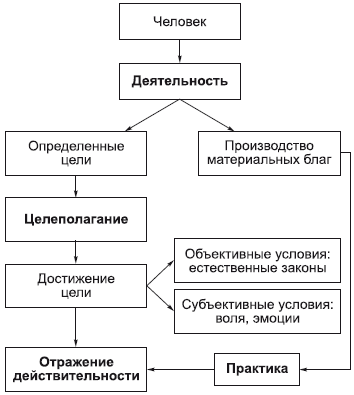

Отражение действительности в сознании как бы переходит в деятельность, завершается в ней. В этом проявляется единство сознания и деятельности.

Деятельность – это способ существования человека. Но не все действия, процессы в человеке относятся к деятельности. Человек дышит, ест и т. п. – здесь он ничем не отличается от действий животных. Простуженный человек кашляет, во сне человек храпит и т. п. – эти действия не относятся к философской категории деятельности. Человеческая деятельность отличается своим целенаправленным характером. Деятельность человека, с одной стороны, подчиняется естественным законам, а с другой – определенным целям, которые человек сам себе устанавливает.

Действию человека предшествует целеполагание – формирование образа того, что может осуществиться в результате действия. Прежде чем что-нибудь делать, человек представляет, каков будет результат деятельности, представляет себе определенную последовательность действий, которая может привести к реализации цели.

Целенаправленная деятельность отличается от инстинктивной. Последняя осуществляется без предварительного представления о цели, плана (метода, способа) действий, идет по генетически сложившейся программе на основе неосознанного отражения. Именно таковы действия животных. В этой связи Маркс писал: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем построить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально»[10]. Животные приспосабливаются к окружающей среде, а человек своей деятельностью преобразует ее, создает «вторую природу», искусственную среду.

Именно целенаправленность отличает деятельность человека от процессов, происходящих в природе. Целенаправленность и отражение взаимосвязаны. В основе целенаправленной деятельности лежит отражение действительности, ее законов; знание их дает возможность достижения цели. Вместе с тем, само отражение стимулируется целенаправленной деятельностью. Интересен тот факт, что эмоциональная активация является необходимой (хотя и недостаточной) для продуктивной отражательной деятельности. Вспомним известный тезис о том, что без человеческих эмоций не может быть искания истины.

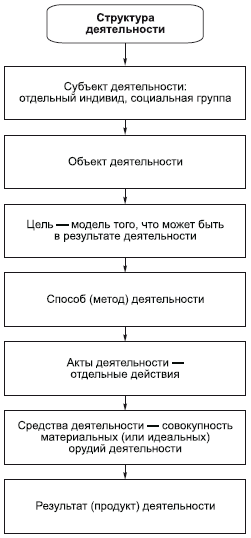

Структура деятельности может быть представлена следующим образом.

• Субъект деятельности: отдельный индивид, социальная группа.

• Цель – модель того, что может быть в результате деятельности.

• Способ (метод) деятельности.

• Акты деятельности – отдельные действия.

• Средства деятельности – совокупность материальных (или идеальных) орудий деятельности.

• Результат (продукт) деятельности.

Достижение цели предполагает волю, которая ориентирует на достижение цели, преодоление возникающих препятствий. Здесь нужно отметить, что в общем случае нет полного совпадения целей и результатов действий. Деятельность обычно приводит к двум результатам: прямым, которые соответствуют сознательно поставленной цели, и побочным, которые заранее не предвидели и даже не осознавали. Побочные результаты иногда могут быть не только неожиданными, но и нежелательными.

Деятельность может быть репродуктивной, воспроизводящей уже известное, существующее, и творческой, создающей новое, социально значимое. В сознании могут формироваться образы, в известном смысле опережающие действительность. На основе отражения возможностей, тенденций действительности человек обладает способностью предвидения и соответствующей организации своей деятельности.

В целом активность сознания характеризуется целенаправленностью, воображением, генерированием новых идей, управлением деятельностью.

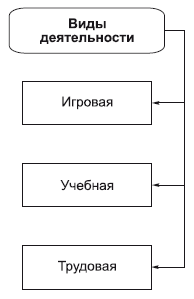

Деятельность людей весьма разнообразна. Сегодня нет единой, общепризнанной классификации видов деятельности. Если подойти к вычленению и классификации ее видов с точки зрения развития отдельного человека, то можно исходить из следующих соображений.

Первый вид деятельности, ведущий в раннем детском возрасте, – игровая деятельность. Она имеет большое значение, в играх дети познают действительность, осваивают нормы поведения, развивают физические и умственные способности. Игровая деятельность сопровождает человека всю его жизнь, являясь важным элементом проведения досуга.

Второй вид деятельности – учебная деятельность. В учебе приобретаются знания, умения, навыки для всей будущей жизни. Человек готовится для самостоятельной жизни. Учеба не кончается в юношеском возрасте; человек учится всю жизнь.

Третья, главная форма деятельности – трудовая деятельность. Она направлена на создание продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей. Труд здесь понимается в широком смысле слова, включая в себя как физический, так и умственный труд.

Основная форма трудовой деятельности – производство материальных благ. Цели, которые люди ставят перед собой в процессе производства, определяются материальными потребностями. Достичь цели, которые человек ставит перед собой, нельзя, оставаясь в сфере разума. От того, что человек поставил ту или иную цель, само собою ничего не делается. Чтобы внести изменения в действительность, достичь цели, нужно воздействовать на окружающий мир материальными средствами, практически.

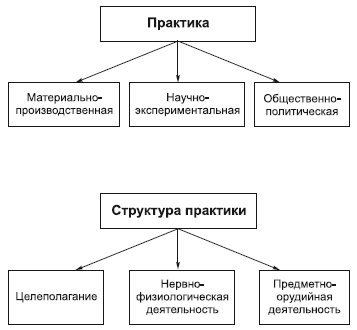

Практика – это чувственная, предметная, материальная деятельность людей, посредством которой они целенаправленно преобразуют окружающий природный и социальный мир. Практика – это не всякое движение, действие, усилие, а сознательная деятельность с представлением о цели, условиях, средствах, направленных на объект практики. В практике – синтез предметной деятельности с творческой природой сознания.

Практика включает в себя три основные вида деятельности: материально-производственную, научно-экспериментальную и общественно-политическую. Первая направлена на природную среду, последняя – на социальную среду, а научно-экспериментальная деятельность ориентирована как на природную, так и на социальную среду.

Практический процесс включает в себя три составляющих: целеполагание, материально-физиологическую и орудийную деятельность. Цель – предпосылка материально-практического акта деятельности. Переход от цели к объективному результату начинается с приведения в действие тех или иных органов тела (прежде всего мускулатуры) и завершается использованием материальных орудийных средств.

По мере технического прогресса происходят изменения как в физиологическом, так и в орудийном моменте практики. Все более важным становится состояние нервной системы, и в то же время развивается орудийная обеспеченность практики. В известном смысле человек – продукт своей собственной трудовой практической деятельности. Изменяя мир, человек изменяет себя как в материальном, так и в духовном отношении.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

3.6. Деятельность

3.6. Деятельность Отражение действительности в сознании как бы переходит в деятельность, завершается в ней. В этом проявляется единство сознания и деятельности.Деятельность – это способ существования человека. Но не все действия, процессы в человеке относятся к

Деятельность и знание

Деятельность и знание В педагогике существует больная и, если вдуматься, странная проблема, формулируемая обыкновенно как проблема «применения знаний в жизни, в практике». Факт есть факт — то и дело оказывается, что выпускник школы (как средней, так и высшей) становится в

Дирижерская деятельность

Дирижерская деятельность Р. К. Какими произведениями других композиторов вы дирижировали в гастрольных поездках?И. С. Список невелик и, боюсь, ни о чем не говорит, так как он не дает никаких указаний на направленность или вкус. Концертные организации обычно давали заявки

Религиозная деятельность

Религиозная деятельность 1. Возможность реального отношения к божеству. — В мире я нахожусь в реальном отношении к вещам и людям. Бог — сокровенен. Размышление о нем, с тем чтобы затем догматически разворачивать это размышление в познание Бога, не ведет меня к нему. Скорее

Внутренняя деятельность

Внутренняя деятельность Я не могу действовать, не воздействуя на себя самого. Я не только набрасываю возможности деятельности в мире во внутренних пробах и планах, но, наблюдая за ними, замечаю свои побуждения, отношусь к ним, утверждая и усиливая или отвергая и тормозя.

Деятельность в мире

Деятельность в мире Мир как порожденный людьми мир есть равным образом и хаос беспорядочно кружащегося движения индивидов, и слаженность человеческого порядка. Мировое существование, пребывающее в совершенном разладе с собой, в котором разве только герой способен был

Рефлексия и деятельность

Рефлексия и деятельность Остаётся ещё показать, что проблема рефлексии тесно связана с двумя уже выделенными подходами к описанию науки. Мы можем описывать её как традицию, или, точнее, как множество традиций, а можем – как деятельность. Но последнее описание есть не что

Изобретательская деятельность

Изобретательская деятельность Путём изобретательской деятельности на основании научных знаний и технических изобретений заново создаются новые принципы действия, способы реализации этих принципов, конструкции технических систем или отдельных их компонентов.

Системотехническая деятельность

Системотехническая деятельность Во второй половине ХХ века изменяется не только объект инженерной деятельности (вместо отдельного технического устройства, механизма, машины и т. п. объектом исследования и проектирования становится сложная человеко-машинная система),

ТАЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Гермес, как мы помним, был единственным олимпийцем-мужчиной, который мог свободно путешествовать по Подземному миру [45]. Это Гермес Подземный. Подобным же образом живут разведчики и шпионы, любые люди «под прикрытием». То, что скрыто от глаз и

2. Жизнь и деятельность

2. Жизнь и деятельность Греки времен Гераклита и всего классического периода не писали биографий видных людей. Впоследствии же, когда эллинистические ученые — Деметрий Фалерский (ок. IV–III вв.) и в особенности Эратосфен Киренский (ок. 275–195), а также Аполлодор Афинский (ок.

Жизнь и деятельность

Жизнь и деятельность Мухаммед родился в 570 г. в городе Мекке. Его родители принадлежали к племени курайшитов, которое было хранителем главного мекканского святилища Каабы (буквально «куб»), каменного внутри полого здания, (в настоящее время его высота 15 м, а основание 12х

ЗАМЕЩАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАМЕЩАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Замещающая деятельность, иногда называемая «симптомом подмены», является самой важной составляющей в поведении человека.К примеру, многие люди, утверждающие, что не интересуются метафизикой, часто болезненно реагируют даже на малейшее

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Было раннее утро; радостные птицы создавали невероятными шум. Солнце только что коснулось верхушек деревьев; пучки света еще не проникли в глубокую тень. Змея проползла по лужайке, после нее остался длинный узкий след из капель росы. Небо еще

Эксплуатация и деятельность

Эксплуатация и деятельность Это было рано утром, и веселые птицы создавали ужасную шумиху. Солнце едва касалось вершин деревьев, и в глубокой тени еще не проникало никаких лучей света. Змея, должно быть, недавно пересекла лужайку, так как образовалась длинная, узкая

Источник

Деятельность это способ существования философия

На протяжении всей своей жизни человек постоянно совершает те или иные действия, вступая в контакты с миром и другими людьми. Иначе и быть не может — ведь он существует в природе и в обществе, зависит от них и так или иначе реагирует на те условия, в которые ставит его реальное бытие. Иными словами, в действиях человек проявляет себя, свою индивидуальность и активность, воплощает свое бытие, и можно сказать, что для него действовать − значит быть.

Однако человеческие действия далеко не равноценны по своей ориентации и роли. Во-первых, они могут быть направлены на то, чтобы в той или иной мере приспособиться к существующим условиям бытия, к тем требованиям, которые предъявляет к каждой личности ее «жизненный мир» − как природный, так и социальный. Такого рода совокупные действия человека принято называть поведением — с его помощью человек старается изменить не мир, в котором он живет, а самого себя, чтобы быть как можно больше адекватным этому миру, лучше соответствовать ему. Так, наше поведение в обществе всегда предполагает определенное приспособление к требованиям, предъявляемым нам в семье и в школе, правилам поведения в общественных местах, нормам общения с друзьями и т. д.

Вместе с тем для большинства людей характерны активные действия, направленные на то, чтобы в определенной степени преобразовать нынешние условия нашего бытия, сделать их более достойными нас, облегчающими жизнь человека (и всего человечества!). Именно такого рода систему человеческих действий и называют обычно деятельностью. С ее помощью человек переделывает мир, создает огромное множество таких вещей и процессов, которые не могут возникнуть естественным путем (здания, машины, компьютеры, произведения искусства и т. д.).

Для деятельности характерно наличие ряда признаков, существенно отличающих ее от обычного поведения: у последнего они или отсутствуют совсем или же присутствуют в зачаточном и неявном виде.

Чаще всего признаками деятельности считаются:

• определенная цель, обычно четко осознанная и хорошо продуманная (поведение же часто бывает стихийным, бесцельным и даже бессмысленным);

• программа, в которой предусматриваются конкретные способы активных действий, их последовательность, возможные результаты и т. д., т. е. своеобразная логика деятельности (наличие подобных программ в поведении — достаточно редкий случай);

• свобода, означающая возможность выбора человеком предметов для преобразования целей, способов деятельности, ожидаемых результатов и т. д. Разумеется, свобода деятельности всегда относительна, ибо она «скована» определенными рамками − объективными законами, реальными возможностями и т. п. (конечно, элементы свободы присутствуют и в поведении; более того, зачастую она понимается человеком анархистски − веду себя так, как хочу, что рано или поздно входит в противоречие с реальными жизненными обстоятельствами);

• творчество, стремление человека создать в результате деятельности нечто принципиально новое, отсутствующее до сих пор в реальности. Справедливости ради следует отметить, что далеко не всякая деятельность обладает творческим характером — скажем, деятельность по производству серийных предметов потребления (ее можно назвать репродуктивной, т. е. воспроизводящей то, что уже есть в наличии. Но и она со временем обогащается творческими моментами, ведущими к совершенствованию продукции). В поведении же, которое опирается обычно на традиционные образцы и нормы, творчество, пожалуй, весьма уникальное явление.

Таким образом, деятельность человека всегда представляет собой некую продуманную технологию преобразования реальности, подчиняющуюся определенным правилам и нормам и служащую поставленным целям. Такая технология есть важнейший компонент культуры общества, активный фактор, порождающий новый мир человеческого бытия.

В любой деятельности можно выявить некую общую структуру, включающую, как правило, две основные составляющие — субъективную и объективную.

К субъективной относят все то, что в первую очередь связано с «человеческим фактором» деятельности — самого человека, его активные действия, поставленные им цели и задачи, разработанную программу действий и т. д.

Объективная составляющая включает в себя, главным образом, материальные компоненты деятельности — исходные предметы и материалы, законы их бытия, способы и средства их преобразования, результаты (основной и побочные) и др.

Очевидно, что хотя субъективная сторона деятельности является ведущей в преобразовании мира, активным и творческим началом этого процесса, объективные параметры выступают весьма важным условием деятельности — они могут как способствовать ее успеху, так и сдерживать ее (достаточно вспомнить, например, о том, как недостаточное финансирование существенно замедляет, а иногда даже блокирует — деятельность коллективов ученых и инженеров по созданию новых лекарственных препаратов).

Виды деятельности

К философской характеристике деятельности следует отнести представление о видах деятельности. Понятие «вид деятельности» может быть рассмотрено на следующих уровнях, отличающихся друг от друга сферой деятельности и ее содержательной спецификой.

Во-первых, на самом высоком уровне анализа можно выделить материальную (практическую) и духовную (интеллектуальную) деятельности. Практическая деятельность связана с преобразованием материальных вещей и явлений и включает главным образом:

• производственную деятельность (создание предметных благ, товаров и услуг);

• социальную деятельность (преобразование общественных структур — например, социальные реформы);

• научную деятельность (различные формы научного эксперимента).

Интеллектуальная деятельность предполагает производство идей − философских, научных, религиозных, художественных, этических и т. д. Все они выступают результатом интеллектуальной деятельности конкретных людей и всего человечества и составляют культурный багаж последнего. Вместе с тем очевидно, что эти два вида деятельности − практическая и духовная − существуют, как правило, в активных действиях человека в неразрывном единстве: любая идея так или иначе возникает из общественной практики и опирается на нее, а практическая деятельность (в большинстве случаев) есть не что иное, как воплощение в жизнь определенных идей, их своеобразная «материализация» (скажем, персональный компьютер есть «опредмеченная» идея, рожденная интеллектуальными усилиями Б. Гейтса и его сотрудников).

Во-вторых, на среднем уровне анализа можно обозначить несколько более узкие (но вместе с тем присущие всему человечеству) сферы деятельности. Так, философ и политолог XX в. X. Арендт[44] предложила выделять три основных вида деятельности — соответственно тому, какое условие человеческой жизни обеспечивает каждый из них:

• труд (работа), ответственный за приготовление вещей, необходимых для удовлетворения биологических потребностей человека;

• создание (изготовление), продуцирующее искусственный мир вещей и во многом снимающее зависимость человеческого существования от предметов и объектов’,

• действие (поступок), которое развертывается «прямо между людьми» (без посредничества материалов и вещей) и обеспечивает человеку пребывание среди людей. В этом виде деятельности каждый человек пытается в чем-то изменить своего друга, коллегу и т. д., но при этом может измениться и сам.

Разумеется, границы между этими видами деятельности весьма условны и подвижны, так как в реальной жизни человечества они связаны между собой и подразумевают друг друга: так, успешное создание мира вещей немыслимо сегодня без надлежащего удовлетворения биологических потребностей человека и его общения с другими людьми.

И, наконец, на наиболее низком, третьем, уровне анализа деятельности речь обычно идет о ее конкретных, специализированных видах, т. е. о профессиональной деятельности. Она связана, как правило, с довольно локальной сферой реальности, с производством специфических продуктов, решением вполне конкретных природных или социальных задач: выращивания хлеба, печатания книг, лечения больных, воспитания детей, создания научной теории и т. д. Чтобы делать все это на должном уровне, с необходимым качеством результата, надо быть специалистом, обладающим определенными знаниями и навыками, профессионалом своего дела (не случайно слово «профессия» происходит от лат. profiteer − объявляю своим делом).

Профессия, т. е. тот вид трудовой деятельности, который человек − свободно или под влиянием определенных обстоятельств − выбирает для себя, становится, как правило, делом всей его жизни, определяет его судьбу. Разумеется, в силу различных социальных и личных причин человек может и поменять ее, но все же чаще он становится, например, учителем, живет им и, даже выйдя на пенсию, остается таковым. Будучи «делом, которому ты служишь» (вспомните одноименный роман Ю. П. Германа), профессиональная деятельность неоднозначно воздействует на человека. С одной стороны, она может сделать его настоящим знатоком своего дела, маэстро профессии, раскрывает способности личности в определенной сфере деятельности (правда, довольно узкой). С другой стороны, любая специализация неизбежно замыкает человека в рамки его профессии, ограничивает возможности его самореализации, делает в значительной мере одномерным его мировоззрение и мышление. Специалист привыкает смотреть на мир как бы через призму своей профессии, зацикливается на ней, начинает считать свое дело самым важным для общества. Иными словами, как правило, складывается ситуация, когда не человек владеет профессией, а профессия как бы владеет человеком.

Таким образом, активно работая в той или иной сфере деятельности − материальной или духовной, творческой или репродуктивной и, конечно же, профессиональной − человек живет в природе и обществе. Деятельность, труд есть не что иное, как способ бытия человека в мире, они превращают каждого субъекта в homo faber («человека производящего»), который живет, чтобы трудиться, и должен трудиться, чтобы жить.

Источник