- Деструкция стекловидного тела — ДСТ

- Причины развития ДСТ

- Симптомы и признаки

- Чем опасна деструкция стекловидного тела

- Лечение

- Деструкция стекловидного тела — причины возникновения и способы лечения

- Основные причины заболевания

- Классификация деструкции стекловидного тела

- Клинические проявления

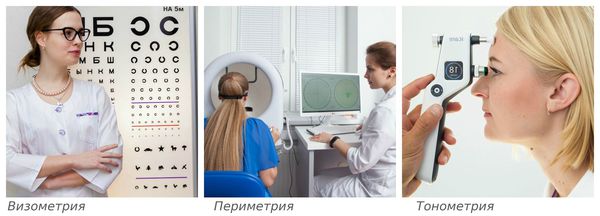

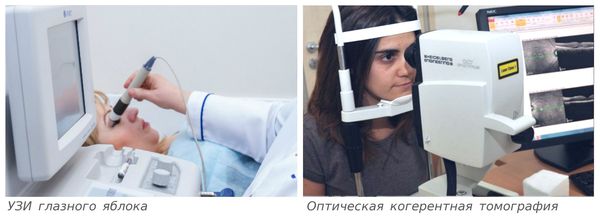

- Диагностические мероприятия

- Как проводится лечение деструкции стекловидного тела глаза?

- Деструкция стекловидного тела — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы деструкции стекловидного тела

- Патогенез деструкции стекловидного тела

- Классификация и стадии развития деструкции стекловидного тела

- Осложнения деструкции стекловидного тела

- Диагностика деструкции стекловидного тела

- Лечение деструкции стекловидного тела

- Прогноз. Профилактика

Деструкция стекловидного тела — ДСТ

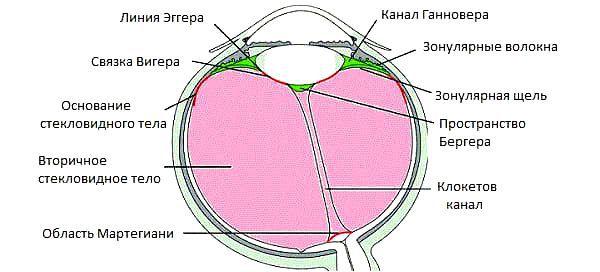

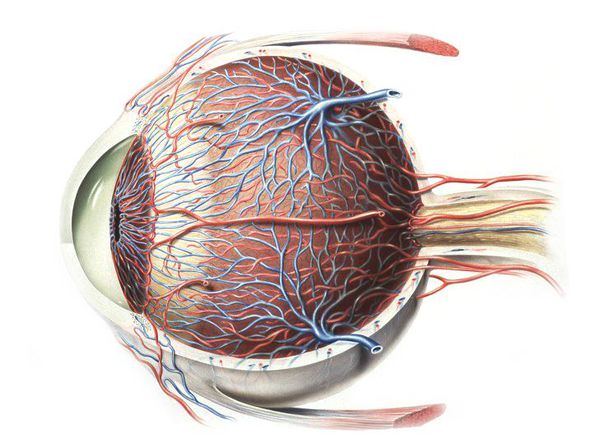

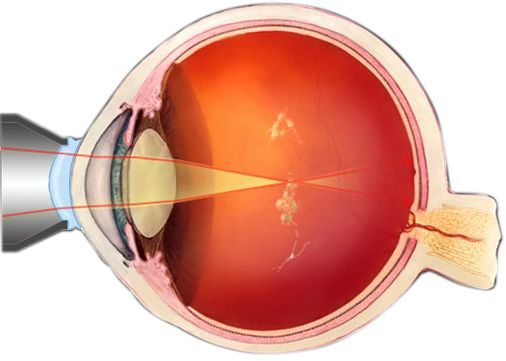

Стекловидное тело – внутриглазная жидкая ткань, почти полностью состоящая из воды и заполняющая собой пространство между хрусталиком и сетчаткой (т.е. более половины общего объема глазного яблока). Несмотря на абсолютное, до 99%, преобладание воды в составе, стекловидное тело по консистенции ближе к гелям. Это объясняется тем, что вещество стекловидного тела содержит поистине удивительную «добавку» – гиалуроновую кислоту, многим известную как компонент омолаживающей косметики или как пластический имплантат. Гиалуроновая кислота, высокомолекулярный полимер, является природным любрикантом, т.е. увлажняющей «смазкой», и обеспечивает стекловидному телу необходимую эластичность, упругость, надежное прилегание к внутриглазным поверхностям. Кроме того, стекловидное тело содержит некоторое количество солей, аскорбиновой кислоты и белковых соединений, а форму ему придают особые волокнистые включения – фибриллы.

Учитывая его расположение, стекловидное тело в норме должно быть, разумеется, однородным и абсолютно прозрачным, иначе зрительная система частично или полностью лишилась бы оптических условий функционирования. Однако именно это и происходит при ряде заболеваний и патологических состояний: стекловидное тело отслаивается от сетчатки и/или хрусталика, теряет объем, мутнеет, утрачивает однородность – что неизбежно сказывается на важнейших характеристиках зрения и может повлечь очень тяжелые последствия.

В контексте более общей проблемы отслоения стекловидного тела рассматривается частный патологический феномен, заключающийся в локальной, очаговой непрозрачности (или сниженной прозрачности), что обусловлено образованием разного рода сгустков, уплотнений или разрежений, биохимических осадков и других неоднородностей. Данный феномен получил название «деструкция стекловидного тела».

Причины развития ДСТ

Деструкция стекловидного тела, или ДСТ, относится к полиэтиологическим состояниям, т.е. может вызываться множеством различных причин, или же их комбинацией. К наиболее распространенным и изученным факторам относятся:

- возраст (естественное старение тканей с постепенным изменением их состава, – в частности, снижением концентрации гиалуроновой кислоты в стекловидном теле);

- дистрофические/дегенеративные процессы во внутренних средах и оболочках глаза;

- травмы глаза;

- инфекционно-воспалительные процессы сосудистой системы глаза;

- ретинопатии (патология сетчатки) с хрупкостью и повышенной проницаемостью сосудистых стенок, что, в свою очередь, приводит к скоплениям экссудата и/или рецидивирующим кровоизлияниям;

- некоторые виды опухолей.

Симптомы и признаки

Различают две основные формы ДСТ – нитчатую и зернистую.

При нитчатом варианте деструкции в веществе стекловидного тела образуются продолговатые полости в виде щелей или более сложных фигур, ориентированных, как правило, вертикально. Офтальмоскопически это выглядит как серовато-белые волокна или веретенца, иногда расположенные не только по вертикали, но и провисающие в виде веревок, нитей, цепей. На более поздних этапах, по мере прогрессирования первичного патологического процесса и фиброзного распада стекловидного тела, такие щелеобразные пустоты могут сливаться в единую большую каверну. Нитчатый вариант деструкции чаще встречается на фоне возрастных изменений, особенно у пациентов с выраженной близорукостью, или же при наличии дистрофических расстройств в глазных средах и оболочках.

Зернистая деструкция стекловидного тела проявляется образованием множественных мелких частиц, плотность и малый размер которых позволяет им свободно плавать во взвешенном состоянии. Такая взвесь образуется при некоторых заболеваниях из остаточных продуктов разрушения вещества самого стекловидного тела, а также из заносимых в него продуктов распада других внутриглазных структур. Согласно статистике, зернистая деструкция чаще наблюдается у молодых пациентов и вызывается, в основном, сосудистыми воспалениями, отслоением сетчатки, тяжелыми контузиями глаза.

Субъективно ДСТ воспринимается как полупрозрачные объекты в поле зрения, имеющие самую разную форму – пациенты говорят о «мушках», «микробах», «палочках», «кружевах», «хлопьях сажи», «сетках из черных точек» и т.п., в зависимости от действительного характера неоднородностей в толще стекловидного тела. Такие объекты особенно заметны на ярком светлом фоне; они обнаруживают явную позиционную зависимость от поворотов глаз и головы, однако смещаются в сторону поворота с очевидной инерцией, гораздо более плавно, вязко, медленно – и оседают вниз при неподвижности. Подчеркивая их «плывущее» движение, для обозначения таких оптических аберраций часто используют термин «флоатеры» (от англ. «to float» – плыть).

Чем опасна деструкция стекловидного тела

Тревожным симптомом, который должен служить поводом для незамедлительного визита к офтальмологу, является быстрое нарастание количества «флоатеров» с одновременным и столь же быстрым снижением остроты зрения, искажением формы и/или размеров наблюдаемых объектов, присоединением световых эффектов – вспышек, молний, искр и т.п. Такая симптоматика свидетельствует о механическом раздражении фоторецепторов сетчатки и может быть предвестником ее отслоения, что уже создает угрозу зрению как таковому. Соответственно, это наиболее опасный вариант развития ДСТ, подлежащий немедленному вмешательству и специализированной интенсивной терапии.

Обращаясь в наш офтальмологический центр при появлении первых признаков деструкции, Вы можете быть уверены в качественной диагностике и эффективном лечении заболевания (при необходимости) признанными врачами, на современном оборудовании и по приемлемым ценам в Москве!

Лечение

Начальные и медленно прогрессирующие варианты ДСТ, как правило, в лечении не нуждаются – тем более, что эффективные медикаментозные схемы пока не найдены (в таких случаях, как правило, офтальмологи назначают «сосудистые глазные капли» — Эмоксипин или Тауфон, витамины для зрения, ферментные препараты в таблетках – Вобэнзим).

В худшем случае и при условии постоянной сознательной (или бессознательной, невротической) фиксации внимания на них, плавающие нити или пятна могут становиться источником психологического дискомфорта, объективно не сказываясь ни на остроте зрения, ни на других характеристиках зрительной системы. Однако в большинстве случаев естественное развитие процесса (например, постепенное нарастание возрастных изменений) приводит к гравитационному опущению неоднородностей под главную оптическую ось глаза, т.е. «флоатеры» попросту перестают создавать помехи в наиболее активном центральном поле зрения. В то же время, зрительные центры мозговой коры постепенно приспосабливаются к существованию стойких помех и начинают их игнорировать, отфильтровывая и исключая из конечного зрительного образа.

Если же деструкция стекловидного тела является следствием более общей и серьезной патологии, – например, воспаления сетчатки, диабетической ретинопатии и т.п., – такие тенденции, безусловно, требуют диагностики, постоянного контроля и лечения (как минимум, профилактического или поддерживающего) у офтальмолога. В наиболее запущенных, быстро прогрессирующих и угрожающих вариантах развития ДСТ производится витрэктомия – офтальмохирургическая операция по частичному или полному удалению вещества стекловидного тела с его замещением сбалансированным биосовместимым солевым раствором, физические и оптические параметры которого соответствуют природным характеристикам здорового стекловидного тела.

Не являясь абсолютно безопасной в плане рисков и возможных осложнений (впрочем, как и любое другое практикуемое сегодня хирургическое вмешательство), витрэктомия рассматривается как ultima ratio, т.е. как «последний довод», вынужденная мера по сохранению зрения, и заканчивается терапевтическим успехом в очень большом проценте случаев – по разным оценкам, от 80% до 90%.

Источник

Деструкция стекловидного тела — причины возникновения и способы лечения

Деструкция стекловидного тела – это процесс внутри глаза с поражением структурного строения стекловидного тела, сопровождающийся его помутнением. Данные нарушения чаще возникают у пожилых людей в результате физиологического процесса старения. В более молодом возрасте причиной деструкции стекловидного тела являются травмыглазного яблока, а также прогрессирующая близорукость.

Заболевание проявляется симптомами в виде плавающих пятен и мурашек перед глазами, а также снижением остроты зрительной функции. При своевременном диагностировании проводится медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. При выраженной стадии патологических нарушений назначается оперативное лечение методом витреолизиса либо витрэктомии.

Основные причины заболевания

К деструкции стекловидного тела приводят следующие состояния:

- нарушенное кровоснабжение глаза при заболеваниях ССС, врожденных аномалиях кровеносных сосудов шеи и головного мозга;

- близорукость (в здоровом состоянии форма глаза – шарообразная, в результате развития близорукости глаз становится овальным, что приводит к ухудшению кровообращения и деформационным изменениям стекловидного тела);

- ранения и тупые травмы глазного яблока (механическое повреждение приводит к нарушению целостности структуры коллагена и деформациям);

- расстройства обменных процессов в организме (к примеру, при сахарном диабете и тяжелой форме белково-энергетической недостаточности);

- воспалительные заболевания органа зрения (конъюнктивит, блефарит);

- ОРВИ;

- постоянная нагрузка на глаза (чтение книг при плохом освещении, частый просмотр телевидения, работа за монитором компьютера);

- недостаточное поступление кислорода в организм и отдельные ткани (к примеру, при длительном нахождении в душном, не проветриваемом помещении);

- воздействие радиоактивного излучения;

- атеросклеротические изменения кровеносных сосудов шеи и головы.

К предрасполагающим факторам относятся:

- стрессовые ситуации;

- вредные привычки (табакокурение, употребление спиртных напитков и наркотических веществ);

- авитаминозы;

- гормональный дисбаланс (при заболеваниях внутренних органов и систем, у женщин вовремя беременности);

- пожилой возраст (процесс старения организма, в частности изменения органа зрения).

Классификация деструкции стекловидного тела

В зависимости от причины возникновения и происходящих изменений различают:

- Нитчатая деструкция – чаще развивается на фоне близорукости либо атеросклеротических изменений сосудов, а также у пожилой категории людей. В ходе диагностических мероприятий выявляются различные по длине волокна, в промежутках между которыми происходит разжижение структуры стекловидного тела.

- Зернистая – формируется, как осложнение в результате различных воспалительных процессов внутри глаза. В ходе диагностической биомикроскопии глазного яблока определяются мелкие зернистые частицы разнообразной формы, размера и цвета. Зернистые вещества – это мелкие элементы распада стекловидного тела и другие частицы, проникшие с током крови из поврежденных сосудов.

- Отложение кристаллических включений – встречается достаточно редко, характеризуется скоплением кальция, кристаллов магния и тирозина. Основным симптомом является появление «золотого дождя» перед глазами пациента.

Клинические проявления

Основными симптомами деструкции стекловидного тела являются нарушение остроты зрительной функции и появление различных элементов перед глазами:

- возникают темные пятна, нити, мушки;

- вспышки света и молнии;

- туман перед глазами, в особенности затуманивается зрение при ярком свете и осмотра предметов белого цвета.

В зависимости от разновидности заболевания симптомы несколько отличаются. Также усиливаются проявления болезни при тяжелой степени деструкции.

При отсутствии своевременной диагностики и лечения деструкция стекловидного тела приводит к ухудшению зрения либо полной слепоте.

Диагностические мероприятия

Для постановки точного диагноза проводится сбор анамнестических данных и назначаются дополнительные методы обследования, среди которых ультразвуковое исследование глаз, офтальмоскопия (исследование глазного дна для оценки состояния сетчатки, диска зрительного нерва и сосудов), биомикроскопия (исследование оптических сред и тканей глаза), ОКТ (оптическая когерентная томография сетчатки), визометрия и тонометрия (измерение внутриглазного давления).

На основе полученных в ходе исследования данных проводится постановка окончательного диагноза и назначается схема лечебных мероприятий.

Как проводится лечение деструкции стекловидного тела глаза?

В каждом отдельном случае тактика лечения данной патологии назначается индивидуально, в зависимости от степени поражения и выраженности симптоматических проявлений. Общими рекомендациями на ранних этапах заболевания являются:

- ограничение работы за компьютером и перед экраном телевизора;

- нормализация ночного сна;

- выполнение гимнастики для глаз при длительной работе за монитором либо чтении книг.

Также назначается медикаментозная терапия, которая включает:

- применение глазных каплей Калия йодид (оказывают рассасывающее действие);

- капли для глаз на основе метилэтилпиридинола (оказывает ангиопротекторное, антиоксидантное и антиагрегационное действие);

- назначается Циннаризин (для улучшения кровообращения).

При тяжелой степени деструкции стекловидного тела глаза найдено решение – современная хирургическая методика витреолизис. Процедура проводится при использовании местной анестезии. В ходе операции производится измельчение крупных элементов коллагена и их частичное испарение с помощью YAG-лазерного излучения. После операции улучшается зрение и исчезают мушки, пятна и другие дефекты зрения.

При тотальной деструкции проводится витрэктомия – полное удаление стекловидного тела и заполнение глазного яблока солевым раствором, силиконового масла и газа.

Прогноз заболевания благоприятный при своевременном выявлении процесса и проведения терапии.

Источник

Деструкция стекловидного тела — симптомы и лечение

Что такое деструкция стекловидного тела? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Сагоненко Д. А., офтальмолога-хирурга со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Деструкцией стекловидного тела (ДСТ) называют появление в гелеобразной структуре, наполняющей глазное яблоко, различных включений, помутнений, тяжей или уплотнений, которые тянут внутреннюю оболочку глаза — сетчатку [1] .

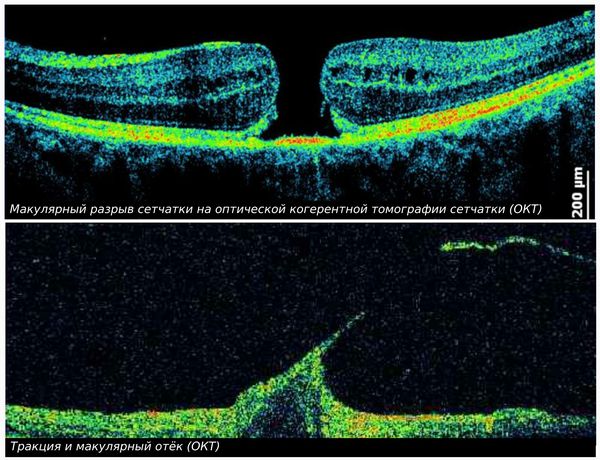

Данное состояние часто называют задней отслойкой стекловидного тела (ЗОСТ) и не делают различий между этими двумя диагнозами, так как причины и проявления сходны. При ЗОСТ ввиду склеротических процессов (уплотнения нормальной ткани и снижения её эластичности) в стекловидном теле происходит его сморщивание и отслаивание от прилежащей сетчатки. Патологию можно выявить при проведении инструментальных обследований: офтальмоскопии, ультразвуковом исследовании глазного яблока, оптической когерентной томографии.

Для пациентов деструкция стекловидного тела проявляется различными плавающими «мушками» и «червячками» при взгляде на однородную хорошо освещённую поверхность, например на светлый потолок, стену или небо в солнечную погоду.

Если не убрать причину, которая привела к заболеванию, то его прогрессирование может привести к «тянущему» воздействию на сетчатку, её разрывам и отслоению от подлежащего слоя (пигментного эпителия). Такая ситуация грозит полной и безвозвратной потерей зрения.

Заболевание встречается у каждого четвёртого человека в возрасте после 50-59 лет, и у 87 % людей старше 80 лет [2] . Деструкция стекловидного тела может возникнуть и раньше, особенно при наличии таких патологий, как:

- травмы глаза (контузии, проникающие ранения);

- острые и хронические воспалительные заболевания глаз (например, при хориоретините и увеите);

- близорукость (особенно высокой степени, когда происходит увеличение передне-заднего размера глазного яблока);

- периферические дистрофии и разрывы сетчатки;

- сахарный диабет (первого и второго типа, особенно некомпенсированный) — при заболевании повышается проницаемость стенок капилляров сосудистой оболочки, что приводит к выпотам в полость стекловидного тела, а иногда вызывает массивные кровоизлияния;

- заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, гипертоническая болезнь);

- нарушение кровоснабжения головы в целом и глазного яблока в частности (например, при шейном остеохондрозе и стенозе коронарных артерий);

- интоксикации и лучевая болезнь, для которых характерны кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело;

- общие инфекционные заболевания (токсоплазмоз, сепсис), сопровождающиеся тромбозом сосудов сетчатки и воспалением хориоидеи (задний увеит);

- авитаминозы, недостаток микроэлементов, при которых увеличивается проницаемость и ломкость сосудов сетчатки, в следствие чего плазма и форменные элементы крови выходят в стекловидное тело;

- внутриглазные опухоли;

- паразитарные заболевания (цистицеркоз, эхинококкоз), при которых личинки паразитов с током крови попадают в стекловидное тело.

Причинами нарушения структуры стекловидного тела бывают и развивающиеся серьёзные внутриглазные патологии — кровоизлияние (гемофтальм) или отслойка сетчатки глаза. Эти состояния могут привести к необратимой слепоте.

Симптомы деструкции стекловидного тела

Основная жалоба пациентов — появление в поле зрения на светлом фоне плавающих «мушек», «стеклянистых червячков», «паутинки», которые перемещаются при движении глаз.

При первом возникновении таких симптомов пациенту следует быть особенно настороженным, так как причиной «мушек» может быть разрыв сетчатки, приводящий к её отслоению, или лопнувший сосуд на глазном дне. При продолжении кровотечения глаз может полностью залить кровью и разовьётся опасное состояние, называемое «гемофтальмом».

Данные симптомы обычно носят постоянный характер. Если «точки» появляются периодически и сопровождаются другими проявлениями, например головной болью и слабостью, то можно предположить сосудистую причину заболевания [3] .

Если деструкция сопровождается задней отслойкой стекловидного тела или разрывами сетчатки, то периодически могут возникать «искры», «молнии» или «вспышки». Это происходит из-за уменьшения стекловидного тела в объёме, что в свою очередь, ведёт к «оттягиванию» сетчатки и возбуждению светочувствительных клеток — палочек и колбочек.

Патогенез деструкции стекловидного тела

Для того, чтобы лучше понимать механизм развития деструкции стекловидного тела, обратимся к его строению и составу.

По своей структуре стекловидное тело представляет гелеобразную массу, которая заполняет глаз изнутри и занимает примерно 2/3 его объёма. Его фиксация к внутренним оболочкам осуществляется около хрусталика глаза и диска зрительного нерва. Стекловидное тело содержит до 99 % воды, небольшое количество клеток (гиалоцитов) и белковые коллагеновые волокна. Содержащаяся в нём гиалуроновая кислота обеспечивает вязкость. Кровеносных сосудов в стекловидном теле нет, обменные процессы происходят за счёт осмоса и диффузии — переноса веществ, благодаря разнице в концентрации.

По своей структуре стекловидное тело неоднородно, в нём выделяют следующие образования [4] :

- центральный (Клокетов) канал;

- канал Петри;

- канал Ганновера;

- цинновы связки;

- связку Вигенера;

- пространство Бергера;

- область Мартегиани;

- цистерны (полости)

По составу стекловидное тело — это водный раствор гиалуроновой кислоты, в котором имеются растворимые белки (альбумины и глобулины), неорганический фосфор, аскорбиновая и лимонная кислоты и другие неорганические соединения, присутствующие в крови человека [5] .

К факторам, приводящим к деструкции стекловидного тела, относят возрастные изменения, сахарный диабет, близорукость, увеит, травмы и паразитарные заболевания.

Возрастные изменения. В основе патологических процессов лежит нарушение обмена веществ — снижение доставки кислорода и глюкозы к клеткам, синтезирующим коллаген и гиалуроновую кислоту. При этом в стекловидном теле уменьшается содержание воды, что приводит к его сморщиванию, уплотнению и нарушению первоначальной структуры и прозрачности.

Влияние сахарного диабета. Одним из осложнений сахарного диабета является образование тяжей, при котором не только нарушается прозрачность стекловидного тела, но и возникает тянущее воздействие на сетчатку, которое приводит к её отслойке. Причина развития таких серьёзных нарушений состоит в повышении проницаемости гематоофтальмического барьера, в результате чего в стекловидном теле в разы возрастает содержание белков, глюкозы и мочевины. Коллагеновые волокна при этом уплотняются и становятся основой для образования тяжей [4] .

Близорукость. При близорукости, помимо растяжения сетчатки, из-за увеличения передне-задней оси глаза появляются круги светорассеяния — под действием повышенного светового излучения усиливается перекисное окисление липидов, что ведёт к сбою биохимических и гемодинамических процессов в стекловидном теле. В результате этого в стекловидном теле возникает деструкция, а в сетчатке — очаги периферической дистрофии [7] .

Изменения при увеитах. Проведённые клинические исследования показывают, что у детей с врождёнными увеитами наблюдаются фиброз и помутнения стекловидного тела [7] . Патогенез обусловлен выходом белков в стекловидное тело из окружающей его сосудистой оболочки глаза [8] .

Травмы стекловидного тела. При механических травмах глазного яблока (например, ушибах и контузиях), которые сопровождаются кровоизлияниями в стекловидное тело, основным повреждающим фактором является активация свободно-радикальных процессов с повреждением клеточных мембран, гипоксией, нарушением выработки межклеточного вещества [9] .

Паразитарные заболевания. Личинки ленточных червей попадают в глаз с током крови через сосуды хориоидеи. По мере роста паразитов наблюдается как помутнение стекловидного тела, так и воспалительные явления (иридоциклит, панувеит), которые могут привести к слепоте [10] .

Классификация и стадии развития деструкции стекловидного тела

В зависимости от вида деструкции выделяют следующие формы [20] :

- нитевидная (в стекловидном теле видны волокна) — развивается у пожилых людей при миопии и атеросклерозе;

- зернистая (видны плавающие точки, пузырьки, в том числе сливающиеся в крупные образования) — зачастую появляется на фоне воспалительных заболеваний глаз;

- кристаллическая (видна взвесь из кристаллов) — отложения кристаллов холестерина, тирозина или кальция.

Если патологический процесс захватывает только определённый участок стекловидного тела, то говорят о частичной деструкции, если всю структуру — о полной. Со временем частичная деструкция может перейти в полную.

Стадии заболевания:

- Начальная (разжижение стекловидного тела) — происходит образование оптически пустых пространств, заполненных жидкостью.

- Развитая (сморщивание) — стекловидное тело уплотняется и уменьшается в объёме, утрачивает свою структуру, теряет «каркас», и в нём уже свободно плавают грубые помутнения.

- Задняя отслойка стекловидного тела — стекловидное тело отслаивается от заднего полюса глазного яблока.

Осложнения деструкции стекловидного тела

Осложнения заболевания связаны с воздействием на сетчатку, окружающую стекловидное тело. Уменьшение объёма стекловидного тела, отслоения его от сетчатки или появления в нём тяжей ведёт к разрыву или отслоению сетчатой оболочки.

Особенно это опасно при локализации разрыва в центральной части сетчатки — макуле (витреомакулярный тракционный синдром). В результате такого разрыва образуется макулярное отверстие или кистовидный макулярный отёк, существенно ухудшающий центральное зрение человека [11] .

При этом пациент ещё способен ориентироваться в пространстве, так как выпадает центральное поле зрение, а способность видеть по периферии остаётся. Если процесс распространяется и на периферию сетчатки, то зрение теряется полностью. Как правило, это происходит при изменениях на фоне сахарного диабета или как исход воспалительных заболеваний глаз.

Диагностика деструкции стекловидного тела

Зачастую постановка диагноза особых сложностей не представляет. Помимо характерных жалоб пациента на плавающие в поле зрения «мушки», «червячки» и «паутинки», выявить заболевание помогут инструментальные методы: визометрия, периметрия, тонометрия и другие исследования.

Визометрия — определение максимально высокой остроты зрения вдаль с коррекцией и без. Исследование проводится с помощью специальных таблиц с буквами или цифрами. Для диагностики детей используют изображения животных и предметов.

Периметрия — исследование полей зрения с помощью периметра. Периметр представляет собой полусферу, внутри которой загораются световые метки. Задача пациента состоит в том, чтобы не отрывая взгляд от центра этой полусферы, увидеть все «огоньки».

Тонометрия — измерение внутриглазного давления. Обследование проводят с помощью помещения на роговицу специальных грузиков (тонометрия по Маклакову) или бесконтактно (пневмотонометром). Суть процедуры cостоит в том, чтобы определить ответ роговицы на внешнее воздействие — чем выше внутриглазное давление, тем сильнее сопротивляемость оболочек глаза к внешнему давлению.

Три исследования, перечисленные выше, не являются специфическими и входят в стандартный осмотр врача-офтальмолога.

Биомикроскопия — осмотр глаза в щелевую лампу (микроскоп). Определяется изменение однородной структуры стекловидного тела, плавающие помутнения, нити и тяжи.

Офтальмоскопия — осмотр заднего отдела глаза (стекловидного тела и сетчатки), при котором помимо признаков деструкции можно увидеть разрывы и отслоение сетчатки. Офтальмоскопию следует провести при первом появлении плавающих помутнений и установлении диагноза деструкции стекловидного тела. Исследование желательно проводить с применением линзы Гольдмана для исключения дистрофий, разрывов и отслоения сетчатки в периферических отделах [19] .

УЗИ глазного яблока — исследование, которое можно проводить при непрозрачности оптических сред. Непрозрачность возникает при помутнении роговицы, катаракте, кровоизлиянии в стекловидное тело. Этим способом можно выявить не только плавающие помутнения и тяжи стекловидного тела, но и отслоение сетчатки, опухоли и инородные тела глаза и окружающих тканей [12] .

ОКТ (оптическая когерентная томография) — метод с наибольшей разрешающей способностью, однако не применимый при непрозрачности оптических сред глаза. Показывает размер, форму и структуру стекловидного тела, мельчайшие изменения в сетчатке, особенно это важно при патологии центральных отделов [13] . В основе метода лежит световое сканирование внутренних структур глаза в высокоточном разрешении (менее 10 микрон) с высокой скоростью (до 100 000 сканов в секунду), которое после компьютерной обработки позволяет получить 2D или 3D модель сетчатки и диска зрительного нерва.

Лечение деструкции стекловидного тела

Целесообразность проведения терапии определяется индивидуально в зависимости от тяжести состояния пациента и выраженности симптомов.

Эффективных методов лечения на данный момент не существует. При отсутствии рисков развития осложнений могут быть назначены витаминные препараты в виде капель и таблеток и средства, улучшающие обмен веществ. Однако данные об их концентрации, накоплении в стекловидном теле и избирательном воздействии на коллагеновые волокна отсутствуют, поэтому клиническая эффективность остаётся недоказанной [14] .

Основное медикаментозное лечение направлено на устранение причин, вызвавших деструкцию стекловидного тела. К таким мерам относят нормализацию уровня сахара и холестерина, устранение воспалительных заболеваний. Терапия проводится смежными профильными специалистами, которые назначают витаминные препараты, средства для улучшения метаболизма и нормализации углеводного и холестеринового обмена.

При выраженных помутнениях и появлении тяжей возможно хирургическое лечение. Лазерная хирургическая операция, направленная на лечение деструкции стекловидного тела, называется витреолизисом.

YAG-лазерный витреолизис — непроникающая процедура, при которой с помощью направленного лазерного излучения крупные плавающие фрагменты расщепляются на более мелкие [15] .

Для проведения одного сеанса витреолизиса потребуется 300-400 вспышек. В зависимости от характера и выраженности деструкции понадобится от одной до пяти процедур.

Витреолизис проходит под местной капельной анестезией. После расширения зрачка и закапывания анестетика лазерный хирург-офтальмолог устанавливает на глаз специальную линзу, которая будет фокусировать луч лазера на фрагментах, которые требуется разрушить.

Перед процедурой нужно тщательно взвешивать все «за» и «против», так как у витреолизиса имеются осложнения и противопоказания [14] .

Противопоказания:

- психические заболевания, эпилепсия;

- непрозрачность оптических сред (помутнение роговицы, катаракта);

- выраженное разрастание сосудов роговицы;

- отслойка сетчатки или сосудистой оболочки.

Осложнения:

- кровоизлияния в сетчатку;

- отслойка сетчатки;

- временное повышение внутриглазного давления;

- катаракта;

- аллергическая реакция на препараты.

Микроинвазивная витрэктомия — полноценное хирургическое вмешательство, при котором собственное стекловидное тело заменяется на силиконовое масло, физиологический раствор или специальный газ [17] . Применяется при наличии сопутствующей глазной патологии (кровоизлиянии в стекловидное тело, разрыве и отслоении сетчатки). Для пациентов, у которых выявлена только деструкция, не используется. Причина состоит в том, что процедура имеет выраженные побочные эффекты и осложнения, в результате которых зрение может стать хуже, чем до операции. Кроме того, витрэктомия в большинстве случаев проводится под общим наркозом, что нужно также учитывать, если у больного есть сопутствующие заболевания, особенно такие как гипертония и сахарный диабет [18] .

Противопоказания к операции:

- непрозрачность оптических сред (помутнение роговицы, катаракта);

- риски общего наркоза;

- заболевания сетчатки и зрительного нерва, значительно снижающие зрительные функции.

Осложнения витрэкомии:

- внутриглазные кровотечения;

- отслоение сетчатки;

- вторичная глаукома;

- воспалительная реакция;

- изменения в роговице;

- развитие катаракты;

- непроходимость сосудов сетчатки.

При выявлении разрывов и дистрофий («решетчатой», «следа улитки» и других) требуется провести профилактическую ограничительную лазерную коагуляцию для снижения будущих рисков развития отслоения сетчатки. При наличии отслоения сетчатки может быть проведено лазерное лечение или операции эписклерального пломбирования или витрэктомии. Выбор процедуры зависит от расположения и объёма нарушений.

Прогноз. Профилактика

Как правило, прогноз при заболевании благоприятный. В большинстве случаев пациент быстро привыкает к появившимся «мушкам» и перестаёт их замечать. Особую категорию составляют больные с тревожно-мнительным типом личности и заболеваниями психики — для них плавающие «паутинки» могут стать неразрешимой проблемой. Такие пациенты настойчиво требуют назначения медикаментозного лечения и проведения хирургической операции, а также активно заниматься самолечением, в том числе с применением сомнительных методик нетрадиционной медицины. В этом случае проблема должна решаться с привлечением смежных специалистов.

Специфической профилактики, предотвращающей деструкцию стекловидного тела, не существует. Важно соблюдать здоровый образ жизни, следить за питанием и лечить сопутствующие заболевания, в первую очередь — атеросклероз, сахарный диабет и воспалительные заболевания глаз.

Источник