Декомпрессионный способ ушивания лапаротомной раны

Лапаротомию — вскрытие брюшной полости—производят для осуществления того или иного оперативного вмешательства в брюшной полости или в целях диагностики.

В зависимости от анатомического расположения органа брюшной полости, на котором предполагается выполнить операцию, характера последней применяют различные лапаротомические разрезы — продольные, поперечные, косые.

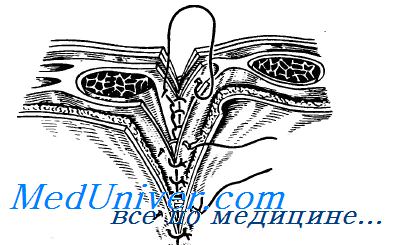

Техника ушивания брюшной полости будет разной в зависимости от вида лапаротомии, ушивание продольных лапаротомных разрезов. Из продольных лапаротомии наиболее часто применяют верхнюю срединную лапаротомию, которая обеспечивает хороший доступ к большинству органов верхнего этажа брюшной полости. При этом от мечевидного отростка до пупка рассекают кожу, подкожную основу, белую линию живота, поперечную фасцию, предбрюшинную клетчатку, париетальный листок брюшины. Иногда при верхней срединной лапаротомии разрез выполняют книзу, обходя пупок слева, а в отдельных случаях — справа. Ушивать операционную рану при верхней срединной лапаротомии нужно послойно, помня о том. что первичным натяжением срастаются только однородные ткани. Рану ушивают, начиная с нижнего края, трехрядным швом;

1-й ряд шва — захватывают париетальный листок брюшины, предбрюшинную клетчатку и поперечную фасцию. Используют круглую (мышечную) иглу и кетгутовую нить № 4.. Накладывают непрерывный обвивной шов или гемостатический шов Ревердена—Мультановского; 2-й ряд шва — накладывают отдельные узловые швы на белую линию живота. Швы располагают на расстоянии 1 см от края рассеченной белой линии, промежуток между швами составляет 0,8— 1.1 см. В качестве шовного материала используют шелк № 4—8, синтетические нерассасывающиеся нити (лавсан, капрон и др.); 3-й ряд шва — накладывают отдельные узловые швы на кожу и подкожную основу. При избыточном развитии подкожной основы ее целесообразно ушить отдельными узловыми кетгутовыми (№ 2) швами.

При нижней срединной лапаротомии разрез производят от пупка до лонного сочленения. При этом рассекают кожу, подкожную основу, белую линию живота, поперечную фасцию, предбрюшинную клетчатку, париетальный листок брюшины. Учитывая то. что ниже пупка белая линия существенно суживается, при» лапаротомии часто вскрывают влагалище прямой мышцы живота, отступив на 1—2 мм вправо или влево от срединной линии. После вскрытия переднего листка влагалища прямой мышцы живота ее отодвигают в сторону и рассекают задний листок влагалища, который на 4—5 см ниже пупка представлен только поперечной фасцией.

Перед ушиванием операционной раны продольно рассекают передний листок влагалища прямой мышцы живота таким образом, чтобы место соединения листков влагалища оставалось на его заднем листке. Ушивание этого разреза производят четырехрядным швом: 1-й ряд шва — кетгутовой нитью накладывают непрерывный обвивной шов или шов Ревердена—Мультановского. В шов захватывают париетальный листок брюшины и поперечную фасцию; 2-й ряд шва -тонкой кетгутовой нитью накладывают отдельные узловые швы. сближают медиальные края прямых мышц живота; 3-й ряд шва — на расстоянии 1 см друг от друга накладывают отдельные узловые швы на передний листок влагалища прямой мышцы живота. В качестве шовного материала используют шелковую (№№ 4, 6) или синтетическую нерассасывающуюся нить (капрон, лавсан и др.). 4-й ряд шва — накладывают отдельные узловые швы на кожу и подкожную основу. Последнюю, при значительной ее выраженности, ушивают отдельно.

Источник

Декомпрессионная лапаротомия при остром абдоминальном компартмент-синдроме

Резюме. Приводятся результаты клинического исследования и показано влияние на повышение выживаемости пациентов

Роль и возможности декомпрессионной лапаротомии при лечении АКС не совсем ясны и описаны в исследованиях недостаточно убедительно и противоречиво с точки зрения оценки выживаемости. Цель исследования состояла в том, чтобы представить новые данные обоснованности хирургической декомпрессии брюшной полости и показать ее роль в достижении снижения смертности при АКС. Работа выполнена под руководством профессора Мирча Мурешан (Mircea Muresan) из Университета медицины и фармации в Тыргу-Муреш (University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures), Румыния, и опубликована в феврале 2017 г. в журнале «Medicine (Baltimore)».

Описанное одноцентровое исследование включало 134 пациента с высоким риском развития АКС. У 64 участников развился АКС разной степени выраженности. Внутрибрюшное давление как один из главных показателей тяжести АКС определяли путем его измерения в мочевом пузыре каждый час. Анализировали степень нарушения функции внутренних органов в сопоставлении с уровнем внутрибрюшной гипертензии. Проводимое лечение было стандартизировано в соответствии с рекомендациями Международной согласительной конференции (2013 и 2014 г.) Всемирного общества по изучению абдоминального компартмент-синдрома (World Society of Abdominal Compartment Syndrome — WSACS). Главным достижением было снижение внутрибрюшного давления и определение влияния этого фактора на повышение выживаемости пациентов с АКС. Как отмечено в исследовании, благодаря использованию вакуумной декомпрессии удалось добиться снижения внутрибрюшного давления и общей летальности, включая и группу пациентов с панкреонекрозом, до 27,3%. Общая летальность при всех формах АКС снизилась благодаря использованию вакуумной хирургической декомпрессии в комплексном лечении на 8,7%. Хирургическая декомпрессия, выполненная в пределах первых 24 ч от момента развития АКС, ассоциировалась со значительным снижением риска летального исхода (отношение шансов Коментарі

Источник

Декомпрессионный способ ушивания лапаротомной раны

Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань, Россия

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань, Россия

Сравнительный анализ способов ушивания лапаротомной раны

Журнал: Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2017;(6): 37-40

Федосеев А. В., Инютин А. С., Жаныгулов А. Д., Муравьев С. Ю., Виноградов И. И. Сравнительный анализ способов ушивания лапаротомной раны. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2017;(6):37-40.

Fedoseev A V, Inyutin A S, Zhanygulov A D, Muraviev S Yu, Vinogradov I I. Comparative analysis of laparotomy closure techniques. Khirurgiya. 2017;(6):37-40.

https://doi.org/10.17116/hirurgia2017637-40

Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань, Россия

Цель исследования — оценка способов ушивания апоневроза после лапаротомии в эксперименте. Материал и методы. Проведено экспериментальное исследование на лабораторных животных. Всем выполняли лапаротомию, ушивание апоневроза отдельным, непрерывным швом и непрерывным швом с расположением стежков на разном уровне. На 7, 14, 60-е сутки проводили тензиометрическое исследование участков ткани вместе со швами с последующим гистологическим исследованием. Результаты. Отмечена взаимосвязь способа ушивания апоневроза и показателей прочности, эластичности, течения раневого процесса. Вывод. Ушивание лапаротомной раны непрерывным швом по сравнению с отдельным способствует образованию более зрелой грануляционной ткани и формированию в дальнейшем более прочного рубца с низким показателем эластичности.

Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань, Россия

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань, Россия

Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань, Россия

Проблема послеоперационной вентральной грыжи (ПОВГ) на сегодняшний день весьма актуальна [1, 3, 5—9].

Операции, выполняемые из срединного лапаротомного доступа, сопровождаются развитием ПОВГ в 7—24% наблюдений [3, 5, 7, 9]. По нашим данным, ПОВГ образуется в течение первого года у 17% больных [5]. Важным направлением предупреждения развития ПОВГ является применение правильной техники ушивания тканей передней брюшной стенки после лапаротомии [2—4, 10, 11].

Среди сформулированных еще в начале ХХ века требований выделяют необходимость прочного соединения краев дефекта брюшной стенки с минимальными натяжением и травматизацией прямых мышц живота и окружающей подкожной жировой клетчатки. Швы также должны противостоять повышенному внутрибрюшному давлению, что весьма актуально в ургентной хирургии, и напряжению мышц передней брюшной стенки на протяжении всего периода раневого процесса, вплоть до окончания реорганизации рубца. В связи с этим важным принципом является выполнение пластики без натяжения тканей с учетом равномерной нагрузки на шов, несоблюдение этих правил ведет к прорезыванию швов, нарушению микроциркуляции в тканях и их трофику, способствует возникновению послеоперационной грыжи передней брюшной стенки и эвентрации [2, 4, 6, 10—12].

Цель исследования — оценка различных способов ушивания апоневроза после лапаротомии в эксперименте.

Материал и методы

В эксперименте использовано 36 половозрелых белых крыс массой тела 220—300 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария со свободным доступом к пище и воде. Всем животным в асептических условиях производили срединную лапаротомию с последующим ушиванием раны. С учетом способа ушивания крысы разделены на три группы. В 1-ю группу вошли 12 животных, которым апоневроз ушивали отдельными узловыми швами с шагом 4—5 мм, расстояние от края раны 4—5 мм. Во 2-й группе, включающей 12 особей, применяли непрерывный шов с аналогичным шагом и расстоянием от края раны. В 3-й группе (12 животных) белую линию ушивали непрерывным швом с расположением стежков на разном уровне. Расстояние от большого стежка до края раны составило 6 мм, от малого — 3 мм. Промежутки между стежками составляли 4—5 мм. Для наложения швов использовали монофиламентную нить Prolen 3/0. Кожную рану ушивали лавсаном. На 7, 14 и 60-е сутки участки апоневроза с мышечной тканью размером 2×3 см с исследуемыми швами в каждой группе были иссечены. Эти животные выведены из эксперимента.

Тензиометрическое исследование полученного материала проводили не электронном динамометре АЦД/1Р-0,1/1И-2 (НПО «Мега Тонн Электронные Динамометры», Санкт-Петербург). Для этого участки ушитого апоневроза закрепляли в разрывном устройстве прибора при расстоянии между зажимами 1 см, подвергая деформации. С помощью динамометра измеряли прочность в Ньютонах (Н). Эластичность (Е) определяли в процентах по формуле:

где Lконеч. — конечная длина апоневроза с исследуемыми швами при его разрыве, Lначальн. — начальная длина до растяжения.

Проводили гистологическое исследование оставшихся участков апоневроза вместе со швами. Оценивали площадь клеточного инфильтрата, площадь очагов некроза, площадь новообразованных сосудов, активность ангиогенеза, степень зрелости грануляционной ткани.

Результаты и обсуждение

Тензиометрическое исследование показало, что на 7-е сутки прочность отдельного узлового шва составила от 2,7 до 5,8 Н (в среднем 3,94±0,9 Н), непрерывного шва — от 4,2 до 8,3 Н (в среднем 6,05±1,15 Н), непрерывного шва с расположением стежков на разном уровне — от 5,4 до 9,1 Н (в среднем 7,2±1,45 Н). К 14-м суткам наблюдалось увеличение прочности всех исследуемых швов. Показатель прочности отдельного узлового шва был от 11,7 до 16,6 Н (в среднем 13,9±1,7 Н), в случае непрерывного шва — от 13,7 до 20,5 Н (в среднем 17,3±2,2 Н), непрерывного шва с расположением стежков на разном уровне — от 19,1 до 24,5 Н (в среднем 21,35±1,57 Н). На 60-е сутки прочность отдельного узлового шва составляла от 31,3 до 50,2 Н (в среднем 43,8±6,2 Н), в случае обвивного шва — от 44,1 до 68,6 Н (в среднем 54,8±7,1 Н), непрерывного шва с расположением стежков на разном уровне — от 45,2 до 67,3 Н (в среднем 55,1±7,6 Н) (рис. 1).

Таким образом, наименьшей оказалась прочность отдельного узлового шва во все сроки наблюдения. Непрерывный шов с расположением стежков на разном уровне превосходил по прочности классический непрерывный шов при их анализе на 7-е и 14-е сутки на 16 и 19% соответственно. К 60-м суткам прочностные характеристики непрерывного шва и непрерывного шва с расположением стежков на разном уровне были практически одинаковыми. Эластичность швов находилась в обратной зависимости от прочности, т. е. с увеличением прочности эластичность уменьшалась. При этом эластичность была наибольшей в случае отдельного шва (от 172,2 до 85,64%) и наименьшей при растяжении непрерывного шва с расположением стежков на разном уровне (от 155,5 до 61,2%) (рис. 2).

При гистологическом исследовании на 7-е и 14-е сутки площадь клеточного инфильтрата достоверно была больше в случае отдельного шва (рис. 3).

В группах, в которых использовали непрерывный шов, в случае расположения стежков на разном уровне инфильтрация была меньше, чем при обычном непрерывном шве. Очаги некроза отсутствовали в группах с непрерывным швом и присутствовали небольшой площадью или отсутствовали в случае с отдельным швом. Неоангиогенез с большей площадью новообразованных сосудов преобладал в случае применения непрерывного шва (рис. 4).

На 7-е сутки степень развития грануляционной ткани была большей при непрерывном шве с расположением стежков на разном уровне, а наименьшей в случае отдельного шва. На 14-е сутки достоверных различий этого критерия в группах отмечено не было. На 60-е сутки во всех группах сформировался зрелый соединительнотканный рубец, при этом отсутствовали очаги некроза, инфильтрация, хотя имелась олеогранулема в случае отдельного шва (рис. 5).

Таким образом, ушивание лапаротомной раны непрерывным швом по сравнению с отдельным швом не вызывает чрезмерного сдавления тканей в местах проколов апоневроза, равномерно распределяя нагрузку по всей длине шва, что проявляется меньшей инфильтрацией тканей, более выраженным неоангиогенезом и формированием зрелой грануляционной ткани.

Образовавшийся после ушивания апоневроза отдельными узловыми швами послеоперационный рубец уступает по прочности (от 20 до 27%) рубцу после непрерывного способа ушивания, отличается более высокой растяжимостью, что является одним из факторов, способствующих образованию послеоперационной грыжи передней брюшной стенки.

Непрерывный шов с расположением стежков на разном уровне в отличие от классического непрерывного ушивания способствует более равномерному распределению нагрузки на края апоневроза, снижая риск его разволокнения, тем самым повышая его прочность до 67,3 Н и снижая эластичность до 61,2%.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Источник