- Дедуктивный метод: что это простыми словами, примеры

- Что такое дедуктивный метод?

- Примеры дедуктивного метода

- Отличия от индуктивного метода

- Где используется дедукция?

- Как научиться дедуктивно мыслить?

- Дедуктивный метод познания

- Что это такое?

- Особенности дедуктивного метода познания

- Пример дедуктивного метода познания

- Дедуктивный метод научного познания

Дедуктивный метод: что это простыми словами, примеры

Приветствую Вас, друзья!

Дедуктивный метод с успехом применяется и в современном обществе представителями совершенно разных профессий, например, врачами и юристами. Дедукция используется в математике, физике, экономике и научной философии. В данной статье мы попытаемся разобраться что из себя представляет дедуктивный метод, в чём его преимущества и как ему научиться.

Что такое дедуктивный метод?

Дедуктивный метод (от лат. deductio – выведение) — это метод мышления, следствием которого является логический вывод, где частное заключение выводится из общего. Вся суть дедуктивного метода заключается в том, что человек начинает строить логическую цепочку на основе гипотезы, в верности которой он не сомневается. Для того чтобы доказать гипотезу, необходимо провести наблюдения, и сделать умозаключение. В процессе наблюдения применяются общепринятые и признанные факты.

Чтобы было проще понять, что такое дедуктивный метод, обратимся к книге «Думай медленно… решай быстро», автором которой является лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман. В книге описано так называемое «быстрое мышление», которое отвечает за мгновенное познание окружающего пространства. Такой вид мышления заставляет человека классифицировать свои инстинктивные ощущения. На основании этого, человек чаще всего принимает иррациональные решения, которые оказываются ошибочными.

Для того чтобы обеспечить осознанное формирование мыслей, решений, выводов и оценок, необходимо использовать систему «медленного» мышления. Как это проявляется? Например, женщина нашла на столе в гостиной обручальное кольцо своего мужа. Первым порывом, конечно, будет разозлиться на супруга и заподозрить его во всех смертных грехах. Однако, тут же женщина вспоминает, что в их гостиной перегорела лампочка, она попросила мужа заменить её. Лампочка в комнате горит, значит, мужчина выполнил просьбу. Отсюда следует вывод, что ему пришлось принести стремянку и инструменты из гаража. Из-за того, что мужчине пришлось надевать перчатки, он снял кольцо, чтобы ему было сподручнее. После, он просто забыл его надеть, так, как опаздывал на работу. Причина найдена, семейной ссоры удалось избежать – это пример «медленного» мышления, которое помогло женщине увидеть все детали и прийти к правильному выводу.

Подобный тип мышления и является основой дедуктивного метода. Дедукция позволяется исходя из общих фактов сделать частный вывод. Возьмём всё тоже золотое кольцо. Мы знаем, что все металлы способны проводить ток, а золото несомненно является металлом. Отсюда мы можем сделать вывод, что золотое кольцо так же способно пропустить ток. Мы применили знания из общеобразовательной школьной программы, и сделали частный вывод. При этом мы использовали дедуктивный метод мышления.

Примеры дедуктивного метода

Дедуктивное мышление бытовало ещё во времена Аристотеля, который анализировал каждое умозаключение вместе с посылками и выводом. Познание через дедуктивный метод основывается на взаимосвязи составляющих компонентов.

Вернёмся к примеру, с золотым кольцом. Гипотеза А утверждает, что все металлы пропускает ток. Если эта гипотеза верна, то гипотеза Б о том, что золото, как металл, то же пропускает ток, верна. Значит Б гипотеза вытекает из А гипотезы. Если кому-то удастся доказать, что золото не пропускает ток, то это будет означать неверность Б гипотезы. Отсюда можно сделать вывод, что и суждение А окажется ошибочным.

Суждения, которые содержат в себе констатацию непреложных истин, являются посылками. В нашем примере это «металлы пропускают ток» и «золото – это металл». Суждения, вытекающие из посылок и ставящие логическую точку, являются выводом, или следствием. «Золото то же пропускает ток» — это вывод.

Отличия от индуктивного метода

Индуктивный метод является полной противоположностью дедуктивного метода, и основывается на переходе от частного к общему. Более наглядно это можно наблюдать в медицине, когда врач, основываясь на симптоматике пациента ставит диагноз. С точки зрения дедукции, сначала необходимо оценить всю «картину», чтобы сделать правильный вывод. Используя этот метод, врач сначала должен использовать обобщённый термин «простудное заболевание», и отталкиваться от него. Грипп подразумевает, что у человека должны быть симптомы.

Если говорить о различиях, то нужно упомянуть, что дедуктивное мышление является более обобщающим и глобальным. Индуктивное мышление базируется на субъективных предчувствиях. Однако, оба метода являются взаимосвязанными. В начале, до того момента, пока не будет обнаружен общий признак в различных явлениях, движение происходит от частного в общему, то есть применяется индукция. Объединяя частные случаи, индукция позволяет получить общее знание. После установления общего признака, мышление идёт в противоположном направлении – от общего к частному. Это дедуктивный метод.

Где используется дедукция?

Каждый день, сталкиваясь с различными обстоятельствами, наш мозг выстраивает логические цепочки, которые незаметны для многих. Решая с утра что одеть, мы изучаем погоду за окном. У нас в голове есть две посылки: на улице холодно, и теплая одежда защищает от холода. Это два общих знания. Основываясь на этом, мы приходим к пониманию того, что нам необходимо тепло одеться – это вывод.

Дедуктивный метод присутствует в нашей повседневности, но мы можем этого не понимать. Однако, когда дело касается профессиональной деятельности, человек осознанно использует дедукцию для решения конкретных проблем. Метод дедуктивного мышления применяется во многих направлениях:

- споры и дискуссии – используя дедукцию, приводятся очевидные утверждения, с которыми оппоненту приходится согласиться, тем самым принимая вашу точку зрения;

- математика – наглядным примером могут послужить геометрические задачи из школьной программы. Чтобы доказать теорему, ученику необходимо воспользоваться общепринятыми и доказанными аксиомами;

- философия – вся суть метода дедукции здесь заключается в том, что любую гипотезу необходимо обосновать, используя при этом только логические доказательства;

- криминалистика – прибыв на место преступления, эксперт использует общую картину происшествия. Это помогает ему найти отдельные обстоятельства и новые детали;

- наука – учёный за основу своей работы берёт какую-либо гипотезу, которая пока не является доказанной, или опровергнутой. Основываясь на гипотезе, учёный выводит следствия, которые он попытается обнаружить в ходе исследования.

Как научиться дедуктивно мыслить?

Мы уже говорили ранее об образе «медленного» мышления. Если вы хотите изучить дедуктивный метод, вам потребуется наблюдательность. Будьте «въедливыми», старайтесь обратить внимание даже на самые незаметные детали. Начните с малого, например, с изучения расположения мебели в комнате, когда вы будете у кого-то гостить. При разговоре с человеком обратите внимание на то, как он разговаривает, жестикулирует, куда смотрит. Со временем вы научитесь замечать то, что скрыто от чужих глаз.

Если у вас нет маленькой записной книжки, то сейчас самое время её купить. Носите её всегда с собой, чтобы записывать все свои наблюдения. Со временем пространственные описания превратятся в железные факты. Не забывайте и о том, что вам потребуется обширная база знаний. Расширяйте свой кругозор каждый день: читайте, смотрите фильмы и слушайте музыку разных жанров, путешествуйте, знакомьтесь с людьми разных профессий и интересов.

Источник

Дедуктивный метод познания

Каждое научное исследование предполагает выполнение конкретных действий исследователя, которые приведут его к конкретному результату. Все приемы и способы получения и обработки информации, анализа называются методами исследования. Одним из таких приемов, позволяющих автору научной работы прийти к определенным умозаключениям, выводам является дедуктивный метод познания.

Каждое научное исследование предполагает выполнение конкретных действий исследователя, которые приведут его к конкретному результату. Все приемы и способы получения и обработки информации, анализа называются методами исследования. Одним из таких приемов, позволяющих автору научной работы прийти к определенным умозаключениям, выводам является дедуктивный метод познания.

Что это такое?

Дедукция – это уникальный способ научного познаний, заключающийся в том, что автор исследования переходит от общих предпосылок, факторов и следствий к конкретной части объекта, его отдельной составляющей/элементу.

Фактически дедуктивный метод основывается на следующем принципе: действие закона для единой системы будет распространяться на каждый ее отдельный элемент. Такой способ обработки данных позволяет ученому получить новые знания, определить возможности отдельного структурного элемента объекта исследования, его особенности, раскрыть потенциал системы в целом и ее отдельного «представителя».

Особенности дедуктивного метода познания

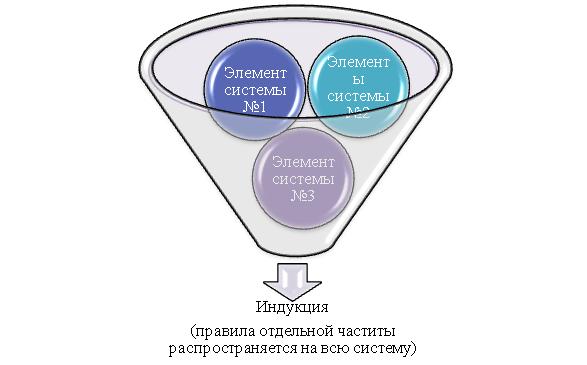

Дедукция – это распространение общих теорий на отдельные элементы объекта исследования. Противоположным данному методу научного познания является индукция, которая рассматривает суждение в отношении отдельной части и распространяет ее действие на всю систему в целом.

Основное отличие индукции от дедукции приведено на картинке ниже:

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Используя дедукцию, важно знать, что все выводы делаются на основе анализа от общего к частному, с помощью логических суждений, которые должны идти от конкретной принятой предпосылки (признака, имеющихся знаний и теорий и пр.).

Дедукция основывается на гипотезе, которая изначально выдвигается как аксиома – верная, но требующая некой проверки. Установить соответствие выдвинутого суждения действительности, эффективность можно с помощью наблюдений, эксперимента и пр.

Главной особенностью дедуктивного метода познания является то, что он выводит новый принцип, новое знание путем логических рассуждений: новая мысль рождается и подтверждается, приводит к конкретному выводу и может быть применима в определенных условиях,

Применяя дедукцию, исследователь чаще акцентирует внимание на конкретной одной предпосылке (признаке или правиле), опуская при этом действия второстепенных факторов.

Следует отметить, что во всех исследованиях, где применяется дедукция, истинность (верность, правильность) посылок гарантируют истинность суждений автора и получаемого результата. В роли посылок может использоваться конкретный признак, теория, правило, доказанный факт и пр.

Пример дедуктивного метода познания

Ярким примером дедуктивного метода познания в науке является следующая гипотеза (уже аксиома): платина – это разновидность металла. Любой металлический предмет пропускает через себя ток. Следовательно, платина также пропускает ток.

Вода делает предметы мокрыми. Следовательно, если на улице идет дождь, то земля (асфальт, бетон или иное покрытие) станет мокрым.

Схема действия дедуктивного метода познания выглядит следующим образом:

- Если гипотеза А верна, то верен и принцип В: из А вытекает Б;

- Если гипотеза Б неверна, то суждение А также неверно: из Б вытекает А.

Таким образом, дедуктивный метод познания фактически проверяет правильность действия суждения. Важно, чтобы они были взаимосвязаны между собой, иначе могут возникнуть противоречия, а доказать или опровергнуть рассматриваемый постулат не удастся, ученый зайдет в тупик. В этом случае дедуктивный метод познания будет невалидным.

Дедукция позволяет применять знания человечества более конкретно направленно и эффективно.

Трудности с учебой?

Помощь в написании студенческих и

аспирантских работ!

Источник

Дедуктивный метод научного познания

Дедукция (от лат. deductio – выведение) есть получение частных выводов на основе знания каких-то общих положений. Другими словами, это есть движение нашего мышления от общего к частному, единичному. Например, из общего положения, что все металлы обладают электропроводностью, можно сделать дедуктивное умозаключение об электропроводности конкретной медной проволоки (зная, что медь – металл). Если исходные общие положения являются установленной научной истиной, то методом дедукции всегда будет получен истинный вывод. Общие принципы и законы не дают ученым в процессе дедуктивного исследования сбиться с пути: они помогают правильно понять конкретные явления действительности.

Получение новых знаний посредством дедукции существует во всех естественных науках, но особенно большое значение дедуктивный метод имеет в математике. Оперируя математическими абстракциями и строя свои рассуждения на весьма общих положениях, математики вынуждены чаще всего пользоваться дедукцией. И математика является, пожалуй, единственной собственно дедуктивной наукой.

В науке Нового времени пропагандистом дедуктивного метода познания был видный математик и философ Р. Декарт. Вдохновленный своими математическими успехами, будучи убежденным в безошибочности правильно рассуждающего ума, Декарт односторонне преувеличивал значение интеллектуальной стороны за счет опытной в процессе познания истины. Дедуктивная методология Декарта была прямой противоположностью эмпирическому индуктивизму Бэкона.

Индуктивный и традуктивный методы научного познания

Индукция – это переход в процессе исследования от единичных, частных, отдельных сторон того или иного объекта к рассмотрению его в общем виде, а также логический вывод какой-либо общей закономерности развития некоторого класса элементов на основе знаний, полученных для отдельных объектов данного класса.

Существует полная и неполная индукция. Полная возможна только в том случае, если проверены все элементы изучаемого класса, поэтому в ряде ситуаций она принципиально неосуществима: прежде всего это относится к ситуациям, когда исследуемый класс очень большой или бесконечный, а также к ситуациям, когда исследование оказывает негативное, либо разрушающее воздействие на элементы класса. В подобных случаях применяется неполная индукция, которая опирается на экстраполяцию знаний о части элементов на весь класс в целом. Именно в результате неполной индукции получены все основные эмпирические научные законы.

Видами неполной индукции, характерными для обыденного мышления, являются популярная индукция (обобщение на основе простого перечисления) и индукция от прошлого к будущему (ожидание наступления какого-либо события на основе выявленной связи между этим событием и некоторыми фиксированными обстоятельствами, имевшими место в прошлом).

В организованной практике и в науке применяются другие виды неполной индукции:

1) индукция через отбор, то есть логическая операция, включающая в себя в качестве вспомогательных приемов процедуры структурирования некоторого класса объектов, выделения подклассов в его составе и изучения выборки элементов, представленных пропорционально соотношению этих подклассов (примером такой индукции является социологический опрос);

2) естественнонаучная индукция, то есть логическая процедура, заключающаяся в обосновании связи между каким-либо обобщаемым признаком и специфическими свойствами определенного класса элементов (примером такого рода индукции может считаться исследование электропроводности металлов);

3) математическая индукция, то есть логическая операция, в которой сначала устанавливается наличие обобщаемого признака у первого элемента некоторого связанного множества, а потом доказывается, что наличие его у каждого последующего элемента следует из его наличия у предыдущего (примером подобной индукции выступает любое исследование числовых последовательностей).

Типичными ошибками неполной индукции являются излишне поспешное обобщение, а также стремление выдать уникальное за закономерное.

Для повышения достоверности неполной индукции имеет смысл принимать следующие меры.

Во-первых, следует работать над расширением базы индукции, то есть общего числа рассмотренных элементов исследуемого класса.

Во-вторых, естественнонаучную индукцию правомерно применять только для изучения предметов, объединенных в реальные классы по каким-либо существенным признакам, свойствам или целям.

В-третьих, иногда полезно применять разные виды индукции в рамках одного исследования.

Традукция – это логический вывод, в котором посылки и заключение являются суждениями одинакового уровня общности. Русский логик Л. В. Рутковский характеризовал традукцию как такой вывод, в котором какое-либо определение приписывается предмету в силу того, что это же самое определение принадлежит другому предмету.

Разновидностью традукции является аналогия. Сам этот термин означает «сходство предметов в каких-либо признаках», а аналогия как метод рассуждения является заключением о свойствах объекта на основе его сходства с другим, ранее изученным объектом.

Аналогия имеет разные сферы применения. В науке она используется собственно для построения гипотез, для экспериментальной работы (ведь любая научная модель основана на аналогии) и как прием аргументации. Аналогия широко представлена также и в техническом творчестве (многие выдающиеся изобретения были результатом переноса некоторого технического решения из одной сферы в другую).

Источник