Термодиффузионный метод покрытия

Термодиффузионный метод был разработан в 1938 году Н.А. Изгарышевым и Э.С. Саркисовым и получил практическое применение. Сущность метода состоит в поверхностном насыщении основного металла атомами легирующего компонента в результате диффузии его при высоких температурах. Тем самым удается значительно снизить расход легирующего металла.

Для создания термодиффузионного покрытия должны существовать следующие необходимые условия:

возможность образования твердого раствора основного металла с металлом покрытия;

атомный радиус металла покрытия не должен превышать атомный радиус основного металла, что обеспечивает свободу перемещения атомов вглубь кристаллической решетки.

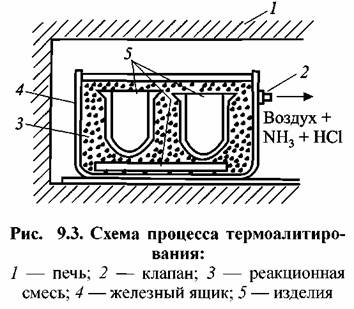

сыпка производится плотно, толщина засыпки около дна не менее 10 см. Емкость снабжена клапаном, позволяющем избыточным газам выходить наружу (рис. 9.3).

Инертный наполнитель — А^Оз — не дает возможность частицам алюминия слипаться и при повышении температуры сплавиться в общую массу. Он способствует сохранению алюминия в диспергированном состоянии и обеспечивает общее пористое состояние реакционной смеси, облегчающее протекание диффузионных процессов. Хлористый аммоний вводится для вытеснения воздуха с целью предотвращения окисления изделия и для создания особой

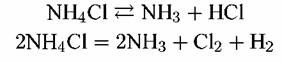

газовой атмосферы. При нагревании до 900-1000 °С 1ЧН4С1 разлагается. При этом могут протекать реакции:

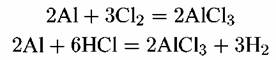

При воздействии СЬ или НС1 на алюминий происходят реакции:

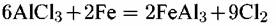

Хлористый алюминий является летучим соединением и быстро достигает поверхности стального изделия. На поверхности протекает обменная реакция:

Освобожденный хлор взаимодействует с алюминием и вновь дает летучий хлористый алюминий.

Таким образом осуществляется перенос металла покрытия на металл изделия

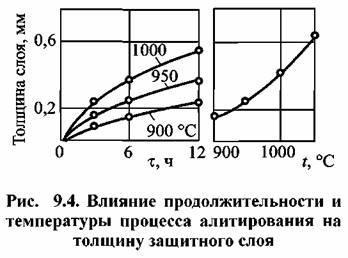

через газовую фазу. Затем происходит диффузия атомов алюминия в поверхностный слой детали. Нагрев ведут при 950-1000°С в течение 5-6 часов. Глубина защитного слоя тем больше, чем выше температура и продолжительность процесса (рис. 9.4). Обычно получают поверхностные слои толщиной от 0,3 до 0,6 мм.

РеА^О^ Внешний слой наиболее обогащен алюминием, средний слой близок по составу к интерметаллическому соединению РеА1з, далее вглубь идет твердый раствор алюминия в железе с постепенным снижением содержания алюминия.

Термоалитирование значительно повышает жаростойкость стальных изделий (рис. 9.5). Они могут эксплуатироваться продолжительное время при температурах 800-900 °С. Обеспечивают хорошую защиту против газовой коррозии в атмосферах, содержащих соединения серы. При температурах выше 1000 °С их защитные свойства падают.

Диффузионное насыщение стали алюминием является одним из самых надежных способов защиты от действия кислорода при высоких температурах. Алитированые изделия могут использоваться вместо жаростойких сталей.

Внешний алитированный слой обладает повышенной хрупкостью. Поэтому алитированию подвергаются изделия в собранном виде.

Алитированные изделия находят широкое применение для защиты от газовой коррозии оборудования нефтеочистительных и нефтеперегонных установок, деталей газогенераторов, муфельных печей и т.д.

Термохромированные изделия обладают высокой жаростойкостью, твердостью и жаропрочностью. Они широко применяются в химической и нефтехимической промышленности, особенно в окислительных средах, и в деталях, испытывающих повышенные нагрузки от трения.

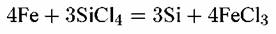

Термосилщирование является аналогичным технологическим процессом. Оно осуществляется с применением смеси порошков — ферросилиция, шамота и хлорида аммония, или в газообразной среде соединений кремния — 81Р4, 8ЮЦ. Процесс ведут при температуре 1100-1200 °С в течение 10-24 часов. При этом протекает реакция:

Глубина защитного слоя составляет 0,8—1,0 мм. Поверхность си-лицированных изделий тверда, износостойка. Такое покрытие хорошо защищает углеродистую сталь от газовой коррозии.

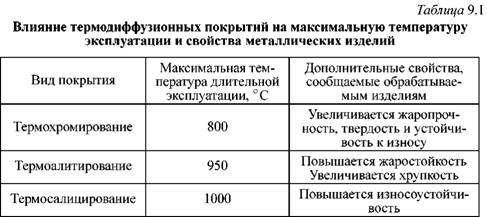

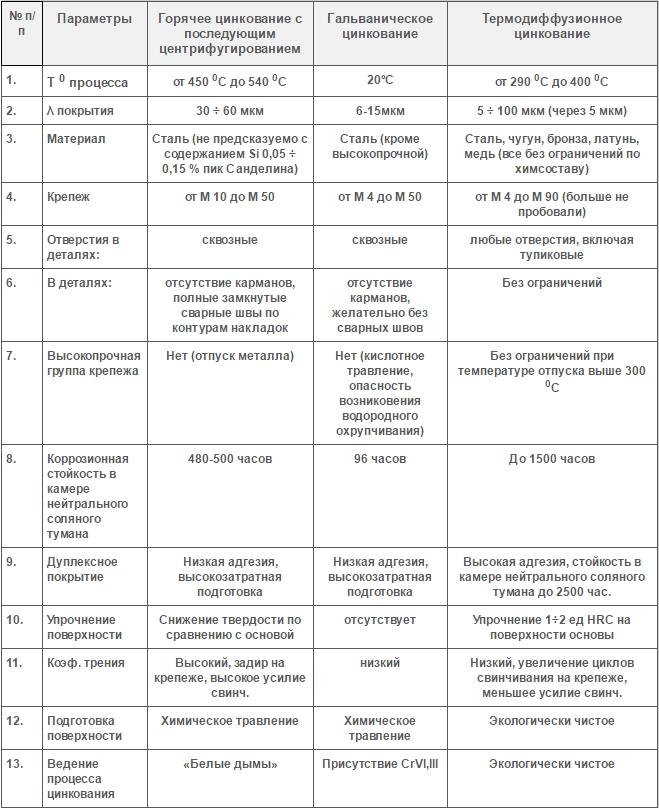

В табл. 9.1 приводится сравнительная характеристика термодиффузионных видов покрытий.

Метод термолегирования является одним из широко используемых методов противокоррозионной защиты.

Изделия, легированные в поверхностном слое, обычно гораздо дешевле, чем изготовленные целиком из высоколегированного сплава. Они сочетают в себе высокую жаропрочность и жаростойкость, тогда как высоколегированные жаростойкие сплавы часто обладают недостаточной жаропрочностью.

Кроме того, поверхностный защитный слой позволяет сохранить хорошие механические свойства изделий в то время, как в легированных сплавах эти свойства часто ухудшаются.

Источник

Термодиффузионное цинкование металла: технология, оборудование, плюсы и минусы

Термодиффузионное цинкование, которое также называют шерардизацией, является относительно новой технологией нанесения на поверхность изделий из металла слоя цинка. Между тем именно такой способ цинкования среди всех существующих на сегодняшний день признается многими специалистами наиболее перспективным.

Технология термодиффузионного цинкования предназначена для защиты от коррозии стальных и чугунных изделий

Особенности и сферы применения

Такой метод защиты металлических изделий от коррозии и старения, как термодиффузионное цинкование, общие требования к которому регламентирует ГОСТ Р 9.316-2006, основан на явлении диффузии молекул металла, протекающей при относительно высокой температуре (400–470°). В данном случае в поверхностный слой обрабатываемого изделия диффузируют молекулы легирующего элемента – цинка.

В результате применения такой технологии на поверхности металлической детали формируется однородный цинковый слой. При этом однороден такой слой даже в труднодоступных местах обрабатываемого изделия.

При термодиффузионной обработке детали покрываются равномерном слоем цинка, включая отверстия и внутренние полости

Диффузионному поверхностному цинкованию, выполняемому при термическом воздействии на обрабатываемую деталь, чаще всего подвергают:

- арматуру, применяемую в нефтяной и газовой отраслях;

- ограждающие дорожные и мостовые конструкции;

- элементы трубных коммуникаций и строительную арматуру;

- фурнитуру, используемую для изготовления мебели;

- арматуру, применяемую для укрепления железнодорожного полотна;

- конструктивные элементы автотранспортных средств;

- конструктивные элементы ЛЭП (линии электропередачи).

Термодиффузионное цинкование позволяет получать на поверхности металла цинковый слой минимальной толщины, благодаря чему подвергать такой обработке можно даже детали, отличающиеся очень небольшими размерами.

При повышении температуры обработки по данной технологии до 470° термодиффузия молекул цинка в поверхностный слой металла становится более интенсивной, но полученное в итоге покрытие не обладает требуемыми характеристиками. Оно не только отличается повышенной хрупкостью и легко отслаивается от поверхности изделия, но и не способно обеспечить требуемый уровень антикоррозионной защиты.

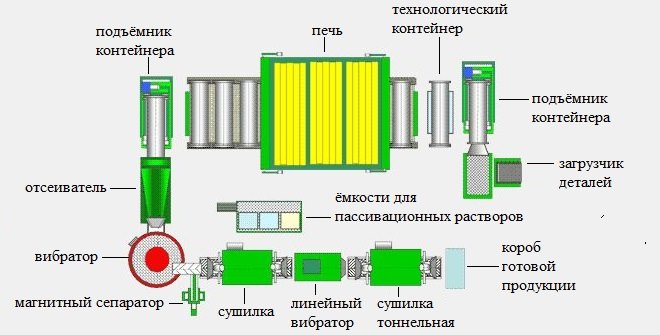

Промышленная линия термодиффузионного цинкования

Чтобы сформировать на поверхности металлического изделия термодиффузионное цинковое покрытие заданной толщины, обладающее высокими защитными характеристиками, необходимо предусмотреть ряд дополнительных процедур.

- Проводится тщательная очистка поверхности изделия, которое будет подвергаться обработке.

- Необходимо обеспечить герметичность контейнера для термодиффузионного цинкования.

- Когда герметичность контейнера обеспечена, в нем необходимо создать инертную или восстановительную среду. Следует иметь в виду, что в окислительной среде цинкование выполнять нельзя.

Детали обработаны и загружены в специальную емкость для термодиффузионного цинкования

При выполнении самого термодиффузионного цинкования в рабочую среду желательно вносить специальные флюсующие элементы, которые называют активаторами.

Если придерживаться всех вышеуказанных рекомендаций и строго соблюдать все технологические режимы, то на поверхности металлического изделия можно сформировать термодиффузионное цинковое покрытие, которое будет соответствовать как заданной толщине, так и требуемым защитным характеристикам.

Сравнительный анализ коррозионной стойкости

Алгоритм нанесения термодиффузионного цинкового покрытия выглядит следующим образом.

- Обрабатываемая поверхность тщательно очищается (в производственных условиях для этого используют дробеметные, пескоструйные и ультразвуковые установки).

- Изделие и специальную смесь, за счет которой будет осуществляться насыщение его поверхности цинком, помещают в герметичный контейнер.

- В контейнере создается требуемая температура, при которой и протекает диффузионное поверхностное цинкование.

Печь для термодиффузионного цинкования

После окончания цинкования деталь извлекают из контейнера и очищают ее поверхность от остатков использованной смеси. Затем остается выполнить пассивирование уже оцинкованной поверхности и дать ей полностью остыть.

Для выполнения диффузионного поверхностного цинкования используются различные насыщающие смеси, одной из которых является «Левикор». Высокую популярность у отечественных специалистов смесь «Левикор» завоевала благодаря тому, что ее отличает высокая проникающая способность, а ее применение позволяет получать цинковые покрытия требуемой толщины, обладающие исключительными защитными свойствами.

Достоинства и недостатки

Технология цинкования, для реализации которой используется термодиффузия, отличается целым рядом достоинств. Перечислим их.

- Поверхность обработанного изделия и сформированный на ней цинковый слой характеризуются отличной адгезией.

- Данный метод обработки отличается экономичностью, так как для его реализации не требуются большие производственные площади, значительные затраты рабочей силы и электрической энергии.

- Технология термодиффузионного цинкования позволяет получать идеально ровное и однородное по своей толщине покрытие, отличающееся, кроме того, высокими защитными свойствами.

- За счет того, что термодиффузия осуществляется в герметичных контейнерах, данный процесс отличается токсической, химической и экологической безопасностью. При работе с такими установками человек не получит термический ожог, а также не подвергнется воздействию других факторов, которые бы могли негативно отразиться на его здоровье.

- Толщина цинкового слоя при использовании такой технологии хорошо поддается регулировке в достаточно широких пределах.

- Образующиеся в процессе термодиффузионного цинкования отходы легко утилизируются. При этом процесс такой утилизации, выполняемой по стандартной схеме, также не связан с опасностью для человеческого здоровья.

- Для очистки поверхности изделия после термодиффузионного цинкования не используются кислоты и другие агрессивные средства.

- Оборудование, на котором выполняется диффузионное поверхностное цинкование, отличается простотой управления и обслуживания.

- Процедура термодиффузионного покрытия цинком выполняется при более щадящем температурном режиме, если сравнивать ее с другими технологиями нанесения защитных покрытий.

После этого типа цинкования возможна последующая окраска деталей

У данной технологии есть два основных недостатка. Заключаются они в следующем.

- Цинковый слой, формирующийся на поверхности изделия при использовании данной методики, отличается малопривлекательным сероватым цветом. Такая проблема решается путем нанесения на предварительно полученное термодиффузионное цинковое покрытие дополнительного декоративного слоя. Следует, однако, иметь в виду, что возможность нанесения такого слоя не оговаривается положениями ГОСТа. Во многих случаях, когда для оцинкованных металлических изделий эстетический фактор не столь важен, на такой недостаток не обращают внимания.

- Габариты изделий, которые могут быть подвергнуты термодиффузионному цинкованию, серьезно ограничены размерами герметичного контейнера, а также внутренним объемом нагревательной печи.

При выполнении такой обработки следует строго придерживаться не только технологических рекомендаций, но и правил техники безопасности. В противном случае в организм человека может попасть цинковая пыль, которая способна нанести вред его здоровью.

Требования ГОСТ Р 9.316-2006 к термодиффузионным цинковым покрытиям

В соответствии с положениями нормативного документа, термодиффузионные цинковые покрытия могут быть отнесены к одному из следующих классов:

- 1-й класс – толщиной 6–9 мкм;

- 2-й класс – 10–15 мкм;

- 3-й класс – 16–20 мкм;

- 4-й класс – 21–30 мкм;

- 5-й класс – 40–50 мкм.

Несмотря на то, что в ГОСТе не упомянуты цинковые покрытия большей толщины, потребитель по согласованию с производителем может заказать их нанесение. Однако в таком случае полученное покрытие будет относиться к категории нестандартных.

Рассматриваемый метод цинкования позволяет получить качественное цинковое покрытие толщиной 5–100 микрон

Термодиффузионное цинковое покрытие не наносится на те металлические конструкции и изделия, на которых имеются соединения, выполненные при помощи смол или припоя. Нанести цинковый слой на такие детали возможно, но для этого следует применять другие технологии.

В соответствии с положениями ГОСТ, цинковый слой, нанесенный на металлическое изделие по рассматриваемой технологии, не должен иметь следующих дефектов:

- остатков насыщающих смесей, которые не поддаются смыванию;

- вкраплений инородных тел;

- наростов;

- пустот и раковин;

- отслоений;

- трещин на поверхности;

- вздутий;

- даже очень незначительных по площади участков, на которых отсутствует покрытие.

Ознакомиться с требованиями ГОСТ к процессу обработки деталей методом термодиффузионного цинкования можно, скачав документ в формате pdf по ссылке ниже.

Источник