- Что такое сравнение? Примеры из художественной литературы

- Сравнение — стилистическая фигура речи

- Способы создания сравнения

- Примеры сравнений из художественной литературы

- Видео «Тропы. Сравнение»

- Что такое способы выражения сравнения

- Какие виды сравнений в русском языке?

- Что такое сравнение в русском с примером. Сравнения в русском языке и литературе, виды сравнений с примерами

- Сравнение: определение

- Сравнение в стихах

- Что такое сравнение в русском языке

- Где еще не нужны запятые

- Что такое сравнение? Примеры из художественной литературы

- Сравнение — стилистическая фигура речи

- Способы создания сравнения

- Примеры сравнений из художественной литературы

Что такое сравнение? Примеры из художественной литературы

Сравнение — это стилистический приём, основанный на образном сопоставлении

двух предметов или состояний.

Сравнение — стилистическая фигура речи

Между некоторыми предметами и явлениями действительности можно установить уравнительные отношения, что является сложной задачей для писателя. Но в этой необычности и заключается вся сила сравнения как стилистического приема в художественной речи. Сравнение сообщает явлению или понятию то освещение, такой оттенок смысла, какой намерен придать ему писатель.

Сравнение является стилистической фигурой речи, как и следующие образные средства:

Использование сравнения делает восприятие речи многоплановым, вызывает интерес у слушателей или читателей, помогает глубже проникнуть в смысл высказывания, рождает богатые образные ассоциации.

Способы создания сравнения

Сравнения создаются в художественной литературе несколькими способами:

1. с помощью сравнительных союзов «как», «словно», «будто», «точно», «что» (чем):

На Красной площади, будто сквозь туман веков , неясно вырисовываются очертания башен. ( А. Н. Толстой)

Он бежал быстрее, чем лошадь . (А.С.Пушкин)

На небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвлённые молнии. Они не только вспыхивали, сколько трепетали и подёргивались, как крыло умирающей птицы . (И.С. Тургенев)

2. формой творительного падежа:

Из перерубленной старой берёзы градом лилися прощальные слёзы. (Н.А. Некрасов)

Луга превратились в моря. Там плавали не только дикие утки, но и перелетные лебеди. Последние сказочным видением возникали на водной глади, и, зачарованный ослепительной красоты миражом, я сидел часами, наблюдая заслезившимися от волнения глазами, как эти явившиеся как будто из сказки существа кружат вдали, а затем так же внезапно, как и положено призракам, исчезают (М. Алексеев).

3. формой сравнительной степени прилагательного или наречия:

4. лексически — с помощью слов «подобный», «похожий»:

Пирамидальные тополя похожи на траурные кипарисы. (А.Серафимович).

Он был похож на вечер ясный… (М. Ю. Лермонтов).

Начинается гроза с воздушного столба, образующего набухающее белое облако, похожее на кочан цветной капусты (З. Ауст).

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил (В. Песков).

Примеры сравнений из художественной литературы

С помощью сравнения в литературе писатель раскрывает образ героя более ярко и полно. Читаем у классика русской литературы А.С. Пушкина:

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье .

Но, как вино , печаль минувших дней

В моей душе чем старше, тем сильней.

Сравнения широко применяются в описании природы:

Внизу, как зеркало стальное ,

Синеют озера струи,

И с камней, блещущих на зное,

В родную глубь спешат струи. (Ф. Тютчев)

Посмотрим, как поэт Николай Заболоцкий мастерски построил стихотворение «Голос в телефоне» на сравнении, чтобы ярко и образно создать настроение этого произведения, более полно донести до читателя свою поэтическую мысль.

Раньше был он звонкий, точно птица ,

Как родник , струился и звенел,

Точно весь в сиянии излиться

По стальному проводу хотел.

А потом, как дальнее рыданье ,

Как прощанье с радостью души,

Стал звучать он, полный покаянья,

И пропал в неведомой глуши.

Яркие, выразительные сравнения придают художественной речи особую поэтичность.

Однако некоторые сравнения в результате частого употребления приобрели определённую устойчивость и воспроизводимость, то есть превратились во фразеологизмы:

Видео «Тропы. Сравнение»

Источник

Что такое способы выражения сравнения

Письмо с инструкцией по восстановлению пароля

будет отправлено на вашу почту

- Главная

- 9-Класс

- Русский язык

- Видеоурок «Различные способы выражения сравнения»

Цель этого занятия – выяснить, какие существуют способы выражения сравнения в современном русском языке, научиться различать сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными и простые предложения со сравнительными оборотами, формировать и совершенствовать соответствующие пунктуационные умения и навыки в указанных конструкциях.

В художественной литературе, в публицистике, в разговорной речи сравнительные конструкции помогают образно представить описываемые предметы, события, факты, реализуясь в виде сравнения – средства художественной выразительности (тропа).

Сравнение – это прием, основанный на сопоставлении двух явлений с тем, чтобы пояснить одно из них при помощи другого. Отвлеченная мысль становится понятной, если для сравнения привлекается нечто осязаемое, зримое, очевидное. Стилистическая функция сравнения – создание художественной выразительности.

Способы выражения сравнения в современном русском языке многообразны:

1. сравнение может выражаться существительным в форме творительного падежа: Снежная пыль столбом стоит в воздухе.

2. формой сравнительной степени прилагательного или наречия:

Мне теперь все казалось яснее ясного.

3. при помощи слов «подобный», «похожий»:

Ее любовь к сыну была подобна безумию.

4. оборотами с различными сравнительными союзами (как, будто, как будто, точно, словно, подобно тому как, как если бы):

Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял.

Обороты со сравнительными союзами представляют собой часть простого предложения и могут играть в предложении разную синтаксическую роль.

Чаще всего в предложении сравнительные обороты являются обстоятельствами образа действия, а на письме выделяются запятыми.

Егор двигался бесшумно, словно тень. (В составе этого простого предложения есть сравнительный оборот «словно тень»).

Злые волны, как воры, лезут в окна. (В данном простом предложении употреблен сравнительный оборот «как воры»).

Оборот с союзом «как» может иметь оттенок причинности (его можно заменить конструкцией со словом «будучи») и в предложении являться приложением, а на письме выделяться запятыми.

Она была, как меньшая, любимица отца. (В этом простом предложении употреблен оборот с причинным значением «как меньшая»).

Оборот с союзом «как» и другими сравнительными союзами может входить в состав составного именного сказуемого, при этом на письме он не выделяется запятыми.

Брат с сестрой словно чужие. (В этом предложении оборот «словно чужие» является сказуемым и на письме не обособляется).

Брат с сестрой, словно чужие, не смотрели друг на друга. (В данном случае сравнительный оборот «словно чужие» является обстоятельством образа действия и на письме обособляется).

Не обособляется на письме оборот с союзом «как» и другими сравнительными союзами, если имеет значение в качестве.

Китай известен как страна древнейших традиций. (В этом простом предложении употреблен оборот со значением в качестве «как страна древнейших традиций», на письме не обособляется).

Если оборот с союзом «как» и другими сравнительными союзами образует устойчивое сочетание (фразеологический оборот), то он на письме также не выделяется запятыми.

Олени отбежали немного и остановились как вкопанные. (Фразеологизм «как вкопанные» не обособляется на письме).

Подобных устойчивых сочетаний в русском языке достаточно много, можно привести самые распространенные:

Не видать как своих ушей

Лететь как стрела

Лить как из ведра

Дрожать как осиновый лист

Точно в воду кануть

Как можно скорее

Как нельзя лучше и др.

Важно отметить, что если обороту со сравнительным союзом предшествует отрицание или слова совсем, совершенно, почти, вроде, просто, прямо, то запятая также не ставится.

Он имел славянский тип внешности почти как его отец. – Он имел славянский тип внешности, как его отец.

Необходимо отличать подчинительный сравнительный союз «как» от сочинительного двойного союза «как…, так и».

Барышня увлекалась как музыкой, так и танцами. (В этом случае запятая ставится перед второй частью союза «как…, так и».

Наряду с простыми сравнениями, когда два явления сближаются по какому-то общему у них признаку, используются сравнения развернутые, в которых сопоставляются многие схожие черты.

Нередко художественное произведение целиком строится на сравнении, как, например, стихотворение Валерия Брюсова «Сонет к форме»:

Есть тонкие властительные связи

Меж контуром и запахом цветка.

Так бриллиант невидим нам, пока

Под гранями не оживет в алмазе.

Так образы изменчивых фантазий,

Бегущие, как в небе облака,

Окаменев, живут потом века

В отточенной и завершенной фразе.

И я хочу, чтоб все мои мечты,

Дошедшие до слова и до света,

Нашли себе желанные черты.

Пускай мой друг, разрезав том поэта,

Упьется в нем и стройностью сонета,

И буквами спокойной красоты!

Сравнительные обороты, которые представляют собой часть простого предложения и имеют значение приблизительного сходства, образного сравнения, сближаются по значению и средствам связи с придаточными сравнительными в составе сложноподчиненного предложения.

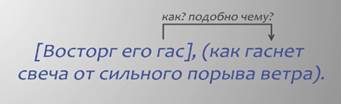

Придаточные предложения со значением сравнения отвечают на вопросы как? подобно чему? и присоединяются к главному также при помощи сравнительных союзов как, будто, как будто, точно, словно, подобно тому как, как если бы.

Подводя итоги, можно справедливо заметить, что разнообразные сравнительные конструкции помогают образно представить описываемые предметы, события, факты.

Их отсутствие в речи лишает язык выразительности и яркости. А умение правильно ставить знаки препинания в подобных конструкциях дает возможность формировать и совершенствовать соответствующие пунктуационные навыки и умения.

Источник

Какие виды сравнений в русском языке?

Литература (настоящая) представляет собой подлинное мастерство создания текстов, сотворение нового объекта при посредстве слов. Как и в любом сложном ремесле, в литературе существуют свои специальные приёмы. Один из них ─ «сравнение».

При его помощи для большей выразительности или иронического контраста сличаются те или иные объекты, их качества, люди, черты их характера.

Что такое сравнение в русском с примером. Сравнения в русском языке и литературе, виды сравнений с примерами

Чайник со своим задранным хоботом пыхтел на плите, словно юный слонёнок, несущийся к водопою.

Ироническое уподобление маленького неодушевленного предмета крупному животному при помощи сопоставления длинного носика чайника и слоновьего хобота.

Сравнение: определение

Существует минимум три определения сравнения в литературе:

- Художественный приём, придающий тексту большую выразительность, яркость и позволяющий более полно и образно показать свойства явления или предмета (или его качеств) путём изучения различия или сходства с иными явлениями или предметами (или их качествами).

- Риторическая фигура, позволяющая более полно выявить новые или наиболее характерные и яркие свойства предмета (явления) путём сопоставления его с другим предметом (явлением).

- Приём, позволяющий рассказать о чём-то неизвестном, методом сопоставления его с известными читателю вещами.

Для художественного текста более верным будет первое определение. Но наиболее талантливые авторы художественной литературы успешно работают со вторым и третьим определениями, настолько велика роль сравнения в тексте. Примеры сравнений в литературе и фольклоре последних двух типов:

Он глуп, как дуб, но хитер как лиса.

Не в пример Афанасию Петровичу, Игорь Дмитриевич был телосложением худ, словно ручка от швабры, такой же прямой и вытянутый. Ростом пигмеи дельты Конго похожи на детей, кожа их не как у негров черна, а желтовата, словно палая листва. В последнем случае вместе с употреблением «отрицательного сравнения» («не») совмещено прямое уподобление («словно»).

Русский язык настолько богат, что авторы художественных произведений используют огромное количество типов сравнений. Филологи могут их лишь приблизительно классифицировать. Современная филология выделяет следующие два основных типа сравнения и еще четыре сопоставлений в художественной литературе.

Прямое. В данном случае используются сравнительные обороты (союзы) «как будто», «как», «точно», «словно». Он оголил перед ним душу, как нудист обнажает тело на пляже.

Косвенное. При таком уподоблении не используются предлоги. Ураган гигантским дворником вымел с улиц весь мусор. Во втором предложении сравниваемое имя существительное («ураган») используется в именительном падеже, а сравниваемое («дворником») ─ в творительном. Остальные типы:

- Отрицательное. Не гром гремит, Илья Муромец палицей по щиту гвоздит.

- Бессоюзное. В данном случае используется составное именное сказуемое и «тире». Пример: Этот овраг ─ капкан для путника!

- Развёрнутое. В отечественной литературе чаще всего встречается у Гоголя, в 20 веке ─ у Венедикта Ерофеева или Набокова. Основной (сравниваемый) образ подкрепляется красочным описанием вспомогательного образа. Ольга дрожала, как трепещет ласточка, пойманная в гнезде и попавшая в грубые руки хулиганистого мальчишки, который не задумывается о том, что причиняет птичке боль и может легко изувечить её.

Филолог и славист М. Петровский еще в XIX веке выделил из развернутых сравнений в литературе «гомеровское» или «эпическое» уподобление.

В данном случае автор художественного текста, не заботясь о краткости, разворачивает сравнение, отвлекаясь от основной сюжетной линии, от сравниваемого предмета настолько далеко, насколько позволит ему воображение. Примеры просто найти в «Илиаде» или у постмодернистов.

Бросился Аякс на врагов, словно оголодавший лев на испуганно сгрудившихся, потерявших пастуха овец, которые остались без охраны беззащитными, как дети без присмотра, и способны лишь робко стенать и пятиться в страхе перед львиною жаждой крови и смертоубийства, которое охватывает хищника, словно безумие, усиливающееся, когда он чует ужас обреченных…

К эпическому типу сравнений начинающему автору художественных текстов лучше не прибегать. Молодому писателю нужно подождать, пока не возрастет его литературное мастерство и чувство художественной гармонии.

Иначе неопытный новичок сам не заметит, как, накручиваясь одна на другую, как нитки из разных клубков, подобные «вольные ассоциации» увлекут его далеко от фабулы его основного повествования, создадут смысловую путаницу.

Так что сравнения в художественном тексте могут не только упростить понимание описываемого предмета (тигр ─ огромный хищный кот), но и запутать повествование.

Сравнение в стихах

Особенно важна роль литературного сравнения в стихах. Поэт использует богатство языка, чтобы создать неповторимое и эстетически ценное художественное произведение, точнее донести до читателя свою мысль:

- Нам часто тяжко так и худо

- От трюков каверзной судьбы,

- Но мы с покорностью верблюдов

- Своих невзгод несем горбы.

Такими строками поэт поясняет читателю собственную мысль о том, что большинство бед, случающихся в жизни, естественны, как горбы у верблюдов, что от них иногда просто не избавиться, а нужно просто «пронести» какое-то время.

- Без тебя ни трудов, ни отдыха:

- женщина ты или птица?

- Ведь ты как создание воздуха,

- «воздушница»-баловница!

А в этом четверостишии автор, воспевая возлюбленную, даёт понять ей, что не до конца понимает её, возможно, намекает читающим эти строки на легкость характера своей избранницы.

В большинстве же стихов, авторы используют сравнения для создания яркого, красивого, легко запоминающегося образа. Больше всего таких красочных сравнений в текстах у Н. Гумилёва, Маяковского. А вот И. Бродский остается непревзойденным мастером использования развёрнутых сравнений в художественном литературном стихосложении.

Что такое сравнение в русском языке

Сравнения используются и в разговорном языке. При написании любого текста, даже школьного сочинения, не обойтись без сравнений. Так что нужно накрепко запомнить несколько правил пунктуации литературного русского языка. Запятые ставятся перед сравнительными оборотами со словами:

Поэтому, когда вы пишите:

- Он был выше, чем тот подросток, что ей запомнился.

- День разгорелся быстро и жарко, подобно костру, в который вдруг плеснули бензина.

─ в этих ситуациях не сомневайтесь, запятые необходимы. Гораздо больше проблем поджидает вас с союзом «как». Дело в том, что, даже если частица «как» является частью сравнительного оборота, запятая перед ним не нужна, если:

- Его можно заменить тире. Степь как море трав.

- Этот союз является частью устойчивого фразеологизма. Верен как пёс.

- Частица входит в сказуемое. Для меня прошлое как сон.

- Союз, по смыслу предложения, заменяется наречием или существительным. Он смотрел как волк, возможны замены: смотрел по-волчьи, смотрел волком.

Где еще не нужны запятые

Не нужны, по правилам пунктуации, запятые перед «как» и тогда, когда в предложении его предваряют наречия или частицы:

Пора заканчивать, полночь вроде как пробило.

Не выделяется запятыми «как», если перед ним стоит отрицательная частица.

Он посмотрел на новые ворота не как баран.

Так что, когда будете прибегать к сравнениям, чтоб украсить или сделать более понятным ваш текст, помните о коварстве частицы «как» и правилах пунктуации, и у вас всё будет хорошо!

Что такое сравнение? Примеры из художественной литературы

Сравнение — это стилистический приём, основанный на образном сопоставлении двух предметов или состояний.

Сравнение — стилистическая фигура речи

Между некоторыми предметами и явлениями действительности можно установить уравнительные отношения, что является сложной задачей для писателя. Но в этой необычности и заключается вся сила сравнения как стилистического приема в художественной речи.

Сравнение сообщает явлению или понятию то освещение, такой оттенок смысла, какой намерен придать ему писатель. Сравнение является стилистической фигурой речи, как и следующие образные средства:

- анафора

- эпифора

- оксюморон

- инверсия

- и пр.

Использование сравнения делает восприятие речи многоплановым, вызывает интерес у слушателей или читателей, помогает глубже проникнуть в смысл высказывания, рождает богатые образные ассоциации.

Способы создания сравнения

Сравнения создаются в художественной литературе несколькими способами:

с помощью сравнительных союзов «как», «словно», «будто», «точно», «что» (чем):

- На Красной площади, будто сквозь туман веков, неясно вырисовываются очертания башен. ( А. Н. Толстой)

- Он бежал быстрее, чем лошадь. (А.С.Пушкин)

- На небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвлённые молнии. Они не только вспыхивали, сколько трепетали и подёргивались, как крыло умирающей птицы. (И.С. Тургенев)

формой творительного падежа:

- Из перерубленной старой берёзы градом лилися прощальные слёзы. (Н.А. Некрасов)

- Луга превратились в моря. Там плавали не только дикие утки, но и перелетные лебеди.

- Последние сказочным видением возникали на водной глади, и, зачарованный ослепительной красоты миражом, я сидел часами, наблюдая заслезившимися от волнения глазами, как эти явившиеся как будто из сказки существа кружат вдали, а затем так же внезапно, как и положено призракам, исчезают (М. Алексеев).

формой сравнительной степени прилагательного или наречия:

- Сильнее кошки зверя нет.(И.А. Крылов)

лексически — с помощью слов «подобный», «похожий»:

- Пирамидальные тополя похожи на траурные кипарисы. (А.Серафимович).

- Он был похож на вечер ясный… (М. Ю. Лермонтов).

- Начинается гроза с воздушного столба, образующего набухающее белое облако, похожее на кочан цветной капусты (З. Ауст).

- Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил (В. Песков).

Примеры сравнений из художественной литературы

С помощью сравнения в литературе писатель раскрывает образ героя более ярко и полно. Читаем у классика русской литературы А.С. Пушкина:

- Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье. Но, как вино, печаль минувших дней В моей душе чем старше, тем сильней.

- Сравнения широко применяются в описании природы:

- Внизу, как зеркало стальное, Синеют озера струи, И с камней, блещущих на зное,

- В родную глубь спешат струи. (Ф. Тютчев)

Посмотрим, как поэт Николай Заболоцкий мастерски построил стихотворение «Голос в телефоне» на сравнении, чтобы ярко и образно создать настроение этого произведения, более полно донести до читателя свою поэтическую мысль.

- Раньше был он звонкий, точно птица, Как родник, струился и звенел, Точно весь в сиянии излиться По стальному проводу хотел.

- А потом, как дальнее рыданье,

- Как прощанье с радостью души, Стал звучать он, полный покаянья,

- И пропал в неведомой глуши.

- Яркие, выразительные сравнения придают художественной речи особую поэтичность.

Однако некоторые сравнения в результате частого употребления приобрели определённую устойчивость и воспроизводимость, то есть превратились во фразеологизмы:

- храбрый как лев;

- трусливый как заяц;

- голодный как волк;

- красив как бог;

- преданный как собака;

- умер как герой;

- хитрый как лиса;

- крепок как дуб;

- легкий как пёрышко;

- мокрый как мышь;

- красный как рак и т.д.

Источник