- Какими бывают способы выражения:

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Ассоциации к слову «способ»

- Ассоциации к слову «выражение»

- Синонимы к словосочетанию «способ выражения»

- Предложения со словосочетанием «способы выражения»

- Цитаты из русской классики со словосочетанием «способы выражения»

- Значение слова «способ»

- Значение слова «выражение»

- Афоризмы русских писателей со словом «способ»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Значение слова «способ»

- Значение слова «выражение»

- Предложения со словосочетанием «способы выражения»

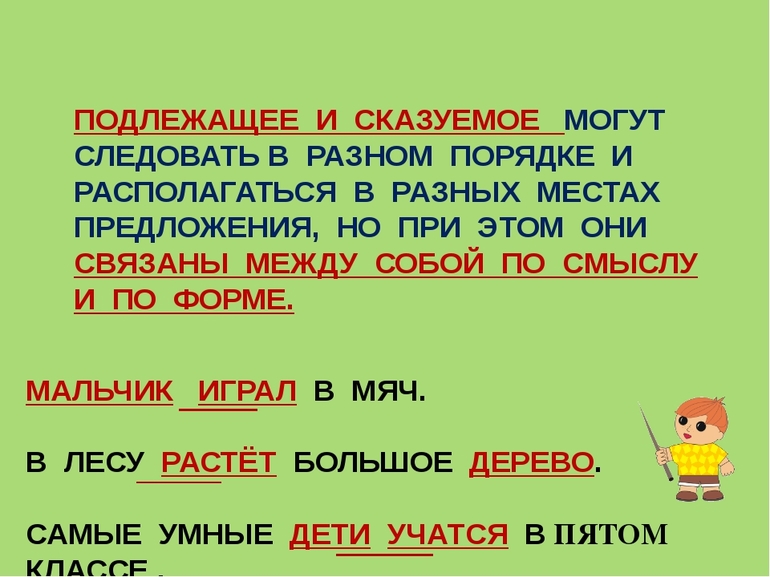

- Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое

- Понятие предложения

- Члены предложения

- Главный член предложения: подлежащее

- Главный член предложения: сказуемое

- Второстепенные члены предложения

- Подлежащее и сказуемое — способы выражения, виды и примеры

- Определение терминов

- Значение в речи

- Способы выражения

- Разновидности подлежащих

- Особенности сказуемых

- Верная постановка знаков

Какими бывают способы выражения:

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: многоводный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «способ»

Ассоциации к слову «выражение»

Синонимы к словосочетанию «способ выражения»

Предложения со словосочетанием «способы выражения»

- Вместе с тем социальные структуры отличаются друг от друга дозволенными способами выражения антагонистических притязаний и уровнем терпимости в отношении конфликтных ситуаций.

Цитаты из русской классики со словосочетанием «способы выражения»

- Дамы были какие-то особенного свойства, не говоря уже о предметах их разговоров, о способе выражения , самая наружность их и костюмы были удивительные: у одной, например, дамы средних лет, на лице было до восьми бородавок, другая, должно быть, девица, была до того худа, что у ней между собственною ее спиною и спинкою платья имелся необыкновенной величины промежуток, как будто бы спина была выдолблена.

Значение слова «способ»

СПО́СОБ , -а, м. Образ действий, прием осуществления чего-л. Способ изготовления стекла. Решение задачи различными способами. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «выражение»

ВЫРАЖЕ́НИЕ , -я, ср. 1. Действие по знач. глаг. выразить—выражать. (Малый академический словарь, МАС)

Афоризмы русских писателей со словом «способ»

- Стихи — совершеннейший из способов пользоваться человеческим словом, и разменивать его на мелочи, пользоваться им для пустяков — грешно и стыдно…

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «способ»

СПО́СОБ , -а, м. Образ действий, прием осуществления чего-л. Способ изготовления стекла. Решение задачи различными способами.

Значение слова «выражение»

ВЫРАЖЕ́НИЕ , -я, ср. 1. Действие по знач. глаг. выразить—выражать.

Предложения со словосочетанием «способы выражения»

Вместе с тем социальные структуры отличаются друг от друга дозволенными способами выражения антагонистических притязаний и уровнем терпимости в отношении конфликтных ситуаций.

Если мы все станем использовать один и тот же способ выражения этой истины, мы будем просто повторять друг друга, и как скучно это будет тем, кто нами руководит!

Вероятно, поэтому при шизофреническом бреде преобладают вербальные способы выражения переживаний.

Источник

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое

О чем эта статья:

1 класс, 2 класс

Понятие предложения

Предложение — это синтаксическая единица, которая выражает законченную мысль. Может быть простым или сложным.

Простые предложения — это такие предложения, в которых есть одна грамматическая основа.

Сложные предложения — это такие предложения, у которых есть две или более грамматических основы.

Есть три типа предложений по цели высказывания:

- повествовательное (сообщение);

- вопросительное (вопрос, проблема);

- побудительное (совет).

Предложение состоит из слов или словосочетаний, которые объединены по смыслу и грамматически. В каждом предложении есть грамматическая основа — обычно это подлежащее и сказуемое.

У грамматической основы есть две функции:

Смысловой центр. Если отбросить второстепенные и оставить только главные члены, смысл предложения останется понятным.

Грамматический центр. Именно основа привязывает предложение к реальности и времени. Точнее, это функция сказуемого, подлежащее указывает на субъект действия.

Члены предложения

Члены предложения — это слова, которые входят в состав предложения. Они делятся на главные и второстепенные. Каждый член предложения отвечает на какой-нибудь вопрос.

Для примера рассмотрим предложение:

Наша родня зимой переезжает из дома в квартиру.

Кто переезжает? — Родня.

Когда переезжает? — Зимой.

Семья что делает? — Переезжает.

Откуда переезжает? — Из дома.

Куда переезжает? — В квартиру.

Давайте узнаем, на какие вопросы отвечают главные и второстепенные члены предложения.

Главный член предложения: подлежащее

К главным членам предложения относятся подлежащее и сказуемое. Они связаны друг с другом по смыслу и грамматически.

Подлежащее — это главный член предложения, который отвечает на вопросы: «кто?», «что?».

Подлежащее называет субъект, который производит действие, испытывает какое-либо состояние, обладает определенным признаком. Подлежащее подчеркивается одной чертой.

Выделим предлежащее в предложениях:

- Снег шел все выходные. Что шло? — Снег.

- Мы бежим в школу. Кто бежит? — Мы.

Главный член предложения: сказуемое

Сказуемое — это главный член предложения, который отвечает на один из вопросов: «что делает?», «что делается?», «каков?», «кто он?», «что такое?».

Сказуемое связано с подлежащим и называет его действие, состояние или признак. От подлежащего к сказуемому можно задать вопрос, как и наоборот. Сказуемое подчеркивается двумя чертами.

Выделим сказуемое в предложениях:

- Луна ярко (что делает?) светит.

- На улице (что делается?)светлеет.

- Цветок (каков?) красив.

- Фрейд — (кто он?) психолог.

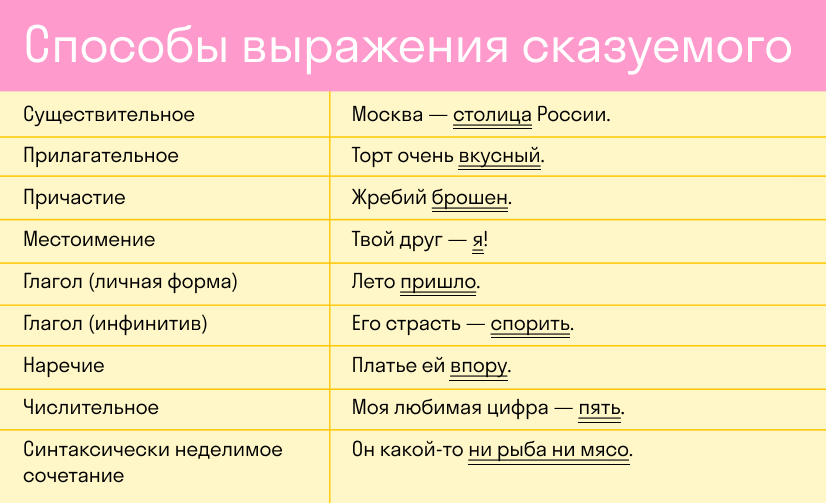

Сказуемое может быть выражено любой самостоятельной частью речи, кроме деепричастия.

На рисунке изображены примеры предложений с разными частями речи в роли сказуемого.

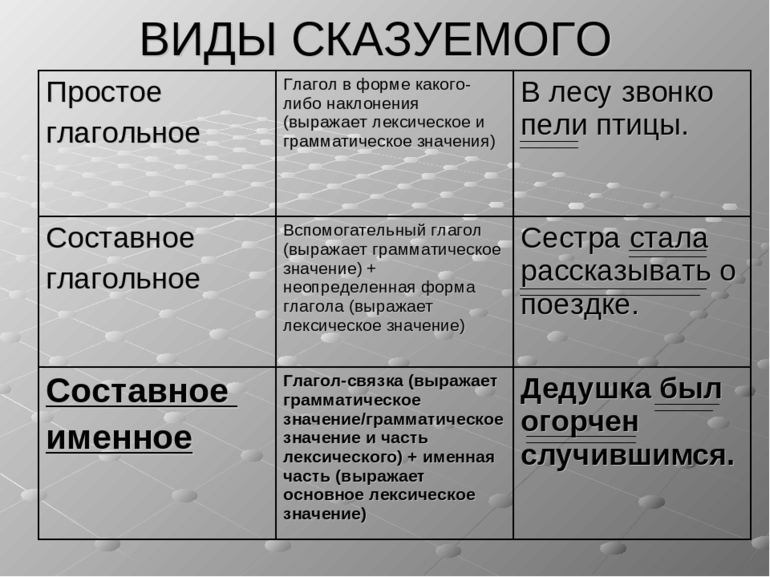

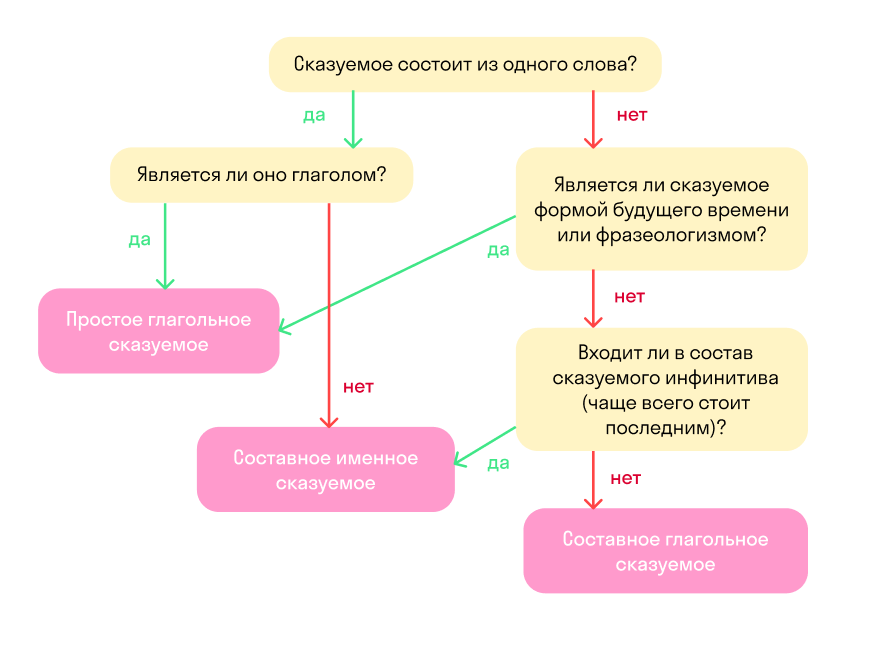

Сказуемые делятся по типам на простые и составные. А составные сказуемые делятся на глагольные и именные.

Простое глагольное сказуемое состоит из одного глагола в любой форме, который выполняет и грамматическую, и смысловую функции.

Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола с фазовым (начать, продолжить) или модальным (хотеть, мочь) значением или краткого прилагательного с модальным значением (должен, рад) + смысловой глагол.

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки (быть, есть) и именной части. Именная же часть может быть выражена существительным, прилагательным, числительным, инфинитивом глагола, синтаксически неделимым сочетанием и даже наречием.

Простое глагольное сказуемое

Они работают стоя.

Он боится темноты.

Составное глагольное сказуемое

Они продолжают работать стоя.

Он стал бояться темноты недавно.

Составное именное сказуемое

Они стали ночными рабочими.

Он так и остался трусом.

Второстепенные члены предложения

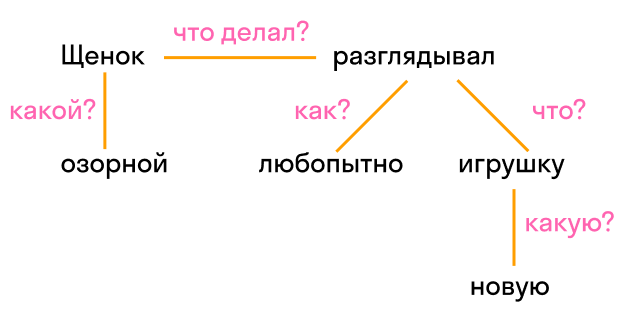

Второстепенные члены предложения — это слова, которые поясняют сказуемое, подлежащее или один из второстепенных членов.

Озорной щенок любопытно разглядывал новую игрушку.

Подлежащее — щенок, сказуемое — разглядывал.

Второстепенные члены предложения: озорной, любопытно, новую, игрушку.

- Слово «озорной» поясняет подлежащее «щенок», показывая, с каким настроением щенок разглядывал игрушку.

- Слово «любопытно» поясняет сказуемое «разглядывал» и показывает, как щенок разглядывал игрушку.

- Слово «игрушку» поясняет сказуемое «разглядывал» и показывает, что разглядывал щенок.

- Слово «новую» поясняет второстепенный член предложения «игрушку» и показывает, какую игрушку разглядывал щенок.

Как относятся друг к другу члены предложения схематически:

У каждого второстепенного члена есть слово, от которого оно зависит. При этом подлежащее и сказуемое не зависят от других слов, поэтому их называют основой предложения.

Второстепенные члены предложения делятся на определения, дополнения и обстоятельства. В таблице отразили, от чего они зависят и как поясняют другие члены предложения.

Я отдал кислую и горькую конфету.

У стены стояла не большая, а маленькая тумбочка.

Кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем? (Вопросы косвенных падежей)

Дедушка починил лук и стрелы.

На холсте художник отразил небо и океан.

Как? Где? Куда? Откуда? Когда? Зачем? Почему?

Зимой и осенью нужно надевать более теплые вещи.

Дорога идет то направо, то налево.

Источник

Подлежащее и сказуемое — способы выражения, виды и примеры

Определение терминов

Главным членом предложения является подлежащее, которое обозначает предмет или объект, совершающий действие. Основная форма выражения — существительное (или другое имя) в начальной форме. Лингвисты выделяют следующие характеристики этого элемента предложения:

- Отвечает на вопрос «о чем или о ком говорится в высказывании».

- Выражается или существительным в имен. п., или иными способами. Однако именем в косвенном падеже быть не может.

Пример: Кошка сидела на столе. Светило яркое солнце. Небо было безоблачным. Подлежащие в этих предложениях: кошка, солнце, небо. Все они являются существительными, отвечающими на вопросы «кто?» или «что?». Подчеркнуть при разборе его следует одной прямой чертой.

Сказуемое — второй главный член предложения, обозначающий действие, которое совершает предмет или объект, являющийся подлежащим. Вопросы — «что делает?», «что сделает?», «что делал?». Если в предложении имеются оба члена грамматической основы, то оно является двусоставным, а если только один из них — односоставным. Связь между главными элементами — равноправие, ни от одного из них нельзя задать вопрос другому.

Важно! Подлежащее и сказуемое — это основа предложения, к словосочетаниям такие элементы синтаксиса не относятся. В этом разница между главными и второстепенными членами.

Значение в речи

Грамматическая основа представляет собой ядро любой синтаксической конструкции, важнейшую его часть. Именно в ней сосредоточен основной смысл фразы, который говорящий или пишущий желает донести до своего собеседника или читателя. Чаще всего подлежащее и сказуемое являются самостоятельными, то есть для общего понимания значения высказывания их бывает достаточно, при этом второстепенные члены предложения (обстоятельство, определение, дополнение), вводные и уточняющие конструкции помогают передать более подробную информацию, но в понимании смысла особой роли не играют.

Если убрать любой элемент основы, будет утрачено само значение предложения, в то время как «потеря» любого из второстепенных компонентов, конечно, сделает фразу менее информативной, но смысл сохранит.

Кроме того, при помощи подлежащего удается заявить о том, кто именно совершает действие, а благодаря сказуемому — привязать высказывание к определенному временному отрезку. Вот почему они также являются грамматическим центром предложения.

В некоторых случаях используется пассивный залог глагола, например, «Книга пишется автором», однако подлежащим будет существительное в именительном падеже, несмотря на то, что по логике действие — написание — выполняет автор. Вот почему при изучении темы школьникам следует быть особенно внимательным и не забывать задавать вопросы, чтобы верно выполнить разбор предложения.

Несогласованные сказуемые чаще всего используются в разговорной речи, чтобы придать фразе краткость, эмоциональную окраску.

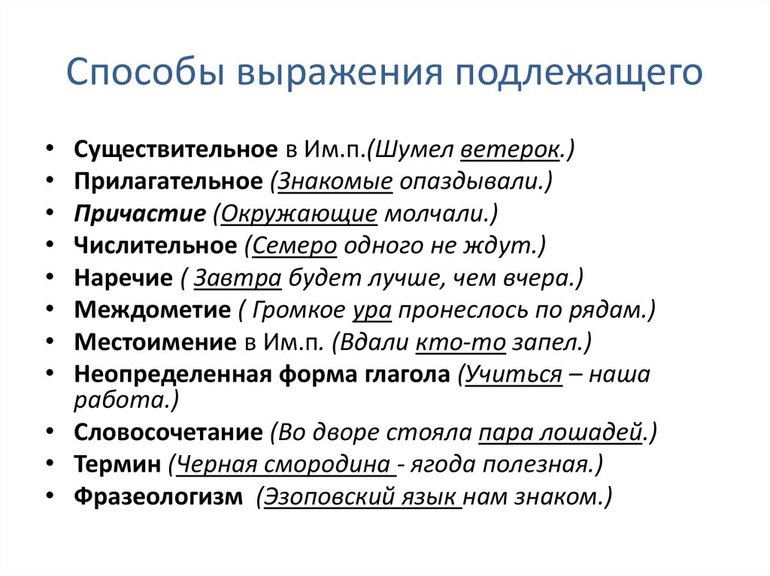

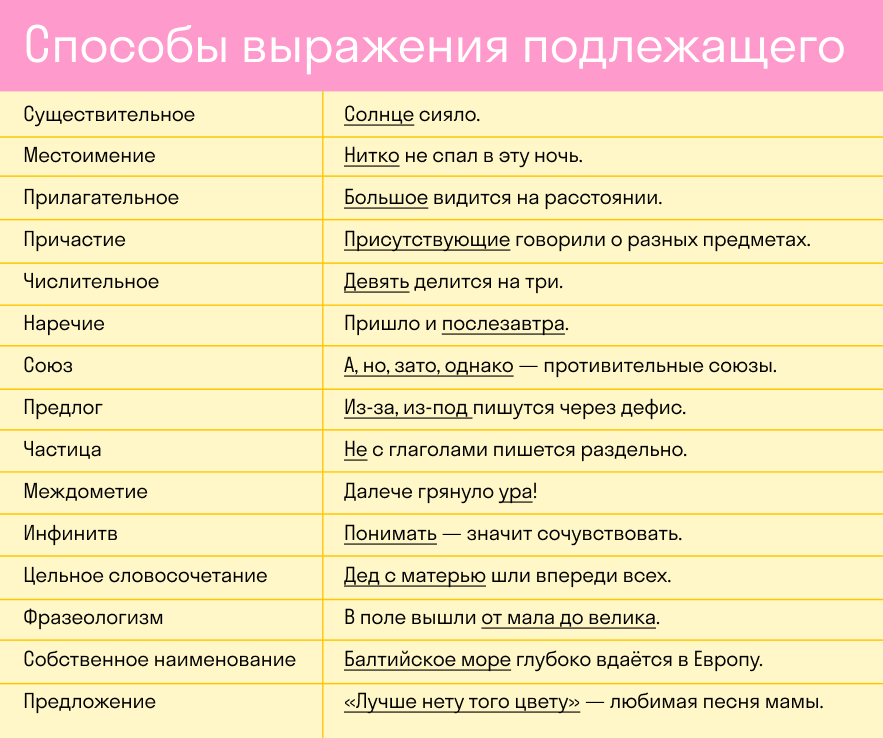

Способы выражения

Чаще всего подлежащее выражено словоформой имени существительного в именительном падеже множественного или единственного числа. Это связано с тем, что именно существительные обозначают предмет, что дает возможность говорящему наиболее просто, но полно выразить свою мысль.

Способы выражения подлежащего и сказуемого отличаются многообразием. Для первого, кроме существительных, могут использоваться:

- Местоимения, чаще личные: Я читаю книгу. Она пришла в гости с тортом.

- Другие разряды местоимений: неопределенные (Кто-то открыл дверь), отрицательные (Никто не хотел готовить уроки), вопросительно-относительные (Кто не хочет объездить весь мир).

- Числительные: количественные (Четыре делится на два), собирательные (Оба хотели прокатиться на лошади), порядковые (Первый побежал, второй остановился).

- Неопределенная форма глагола (инфинитив). Пример: Читать в постели — дурная привычка.

- Причастие. Например: Приехавшие расположились по комнатам. Учащиеся были добросовестны.

Кроме того, в качестве подлежащего могут использоваться цельные словосочетания — неделимые синтаксически и лексически. Основные варианты представлены в форме таблицы.

| Наименование | Пример предложения |

| Географическое собственное наименование, состоящее из нескольких слов | Северный Ледовитый океан был богат рыбой. |

| Устойчивое словосочетание | Железная дорога протянулась на многие километры. |

| Наименование учреждения | Министерство здравоохранения принимает претензии граждан. |

| Существительное со значением количества + сущ. в Р. п. | Множество студентов смогло сдать сессию успешно. |

| Крылатое выражение | Авгиевы конюшни были вычищены быстро. |

| Числительное + сущ. в Р. п. | Две липы росли под окном. |

| Местоимения «сколько, столько, несколько» + сущ. в Р. п. | Несколько зданий гордо возвышалось на отшибе. |

| Прилагательное /числ./мест. в И. п. + предлог из + сущ./мест. | Лучший из школьников сегодня получил золотую медаль. |

| Неопределенное мест. + прил. | Нечто странное произошло сегодня с Ивановым. |

| Предикативная конструкция | «Привет, сегодня не приду» просто застало его врасплох. |

Кроме того, подлежащее может быть выражено и другими частями речи, выступающими в данном конкретном случае в значении существительного, то есть субстантивированными. Например, наречиями: Далеко — это лишь условность.

Разновидности подлежащих

В зависимости от способа выражения можно выделить два вида подлежащих. Наиболее часто употребляется номинативное, которое выражено словом любой части речи в значении существительного в начальной форме или сходным по грамматической форме словосочетанием. Для номинативных разновидностей используются личные местоимения (Я хотел купить синюю вазу), а также местоимения в паре со словами «весь, сам» (Сам он — лентяй).

Неизменяемые части речи также могут играть эту синтаксическую функцию. Поэтому подлежащим в определенном контексте может стать наречие, союз, предлог, междометие. Примеры: И — соединительный союз. Вот раздалось ау вдалеке. Завтра станет лучше, чем сегодня.

Вторая разновидность подлежащих — инфинитивные. Они предметным значением не обладают и не подвержены субстантивации. Примеры: Жизнь прожить — не поле перейти. Быть счастливым — вот цель человека. Смотреть на твои работы — подлинное наслаждение.

В таких конструкциях между подлежащим и сказуемым следует ставить тире.

Особенности сказуемых

Основной способ выражения сказуемого — глагольные формы. Однако он не является единственным. Есть три типа сказуемого в русском языке. Простое глагольное состоит из одного слова, представляет собой глагол в любой форме, помимо инфинитива. Примеры: Я читаю. Дедушка пропалывает грядки. Синее море разливало свои волны на огромное расстояние.

Составное глагольное образуется по схеме «инфинитив + вспомогательный глагол» (Я люблю читать. Кошка может спать сутки напролет). Составное именное состоит из двух компонентов: глагола-связки (чаще — «быть», реже используются «казаться», «стать») и именной части, которая выражается различными частями речи, за исключением глагольных форм и деепричастия. Примеры: Кот был белым. Я был веселым.

В этих предложениях сказуемым является не глагол «был», как может показаться на первый взгляд, а сложная конструкция из двух слов. Доказательство просто: если «выкинуть» связку, смысл не утратится. Соответственно, выразить признак предмета возможно только при помощи использования совокупности элементов.

Вне зависимости от разновидности сказуемого при проведении синтаксического разбора оно подчеркивается двумя прямыми чертами.

Верная постановка знаков

Изучение подлежащего и сказуемого имеет и практический аспект, поскольку в зависимости от того, как именно выражается грамматическая основа, нередко расставляются знаки препинания, в частности, тире. Выполняя упражнения в классе и дома, важно помнить правила и использовать их. Самый простой вариант: если подлежащее и сказуемое выражено существительными в именительном падеже, то между ними следует поставить тире.

Примеры: Моя работа — моя слабость и радость. Практический опыт — лучший учитель.

Кроме того, тире следует поставить в таких случаях:

- Перед словами «это», «вот», «это значит»: Солнце — это источник жизни на земле. Муравей — вот пример добросовестного труженика.

- Если оба компонента выражены инфинитивом: Править королевством — трудиться ежеминутно. Читать книгу — получать знания.

- Если один из компонентов основы выражен глаголом в начальной форме, а второй — сущ. в И. п.: Находить ответы на вопросы — вот правило успеха в изучении любой науки.

- Если обе составляющих основы выражены количественными числительными в начальной форме: Трижды три — девять. Или же один из них — количественное числительное, а другой — сущ. в Им. п. Пример: Мощность двигателя — двести лошадиных сил.

Современные интернет-сайты позволяют ознакомиться с любым правилом онлайн, кроме того, при возникновении вопросов всегда можно обратиться к справочным пособиям или учебникам.

В соответствии с нормами русского языка, подлежащее и сказуемое — это не просто теоретические понятия, но и важнейшие синтаксические компоненты, которые важно правильно выделять. Это позволит не допустить ошибок при расстановке знаков препинания.

Источник