Красота чисел. Как быстро вычислять в уме

Старинная запись на квитанции в уплате подати («ясака»). Она означает сумму 1232 руб. 24 коп. Иллюстрация из книги: Яков Перельман «Занимательная арифметика»

Ещё Ричард Фейнман в книге «Вы конечно шутите, мистер Фейнман!» поведал несколько приёмов устного счёта. Хотя это очень простые трюки, они не всегда входят в школьную программу.

Например, чтобы быстро возвести в квадрат число X около 50 (50 2 = 2500), нужно вычитать/прибавлять по сотне на каждую единицы разницы между 50 и X, а потом добавить разницу в квадрате. Описание звучит гораздо сложнее, чем реальное вычисление.

52 2 = 2500 + 200 + 4

47 2 = 2500 – 300 + 9

58 2 = 2500 + 800 + 64

Молодого Фейнмана научил этому трюку коллега-физик Ханс Бете, тоже работавший в то время в Лос-Аламосе над Манхэттенским проектом.

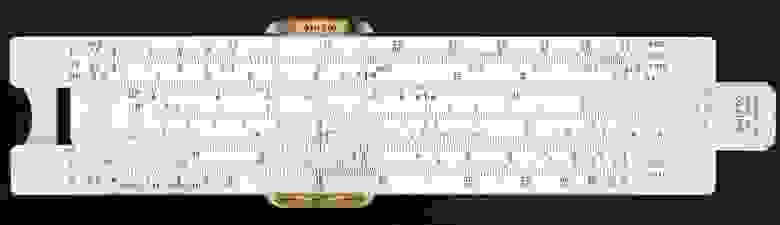

Ханс показал ещё несколько приёмов, которые использовал для быстрых вычислений. Например, для вычисления кубических корней и возведения в степень удобно помнить таблицу логарифмов. Это знание очень упрощает сложные арифметические операции. Например, вычислить в уме примерное значение кубического корня из 2,5. Фактически, при таких вычислениях в голове у вас работает своеобразная логарифмическая линейка, в которой умножение и деление чисел заменяется сложением и вычитанием их логарифмов. Удобнейшая вещь.

Логарифмическая линейка

До появления компьютеров и калькуляторов логарифмическую линейку использовали повсеместно. Это своеобразный аналоговый «компьютер», позволяющий выполнить несколько математических операций, в том числе умножение и деление чисел, возведение в квадрат и куб, вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на три действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени. Точность расчётов — около 3 значащих цифр.

Чтобы быстро проводить в уме сложные расчёты даже без логарифмической линейки, неплохо запомнить квадраты всех чисел, хотя бы до 25, просто потому что они часто используются в расчётах. И таблицу степеней — самых распространённых. Проще запомнить, чем вычислять каждый раз заново, что 5 4 = 625, 3 5 = 243, 2 20 = 1 048 576, а √3 ≈ 1,732.

Ричард Фейнман совершенствовал свои навыки и постепенно замечал всё новые интересные закономерности и связи между числами. Он приводит такой пример: «Если кто-то начинал делить 1 на 1,73, можно было незамедлительно ответить, что это будет 0,577, потому что 1,73 — это число, близкое к квадратному корню из трёх. Таким образом, 1/1,73 — это около одной трети квадратного корня из 3».

Настолько продвинутый устный счёт мог бы удивить коллег в те времена, когда не было компьютеров и калькуляторов. В те времена абсолютно все учёные умели хорошо считать в уме, поэтому для достижения мастерства требовалось достаточно глубоко погрузиться в мир цифр.

В наше время люди достают калькулятор, чтобы просто поделить 76 на 3. Удивить окружающих стало гораздо проще. Во времена Фейнмана вместо калькулятора были деревянные счёты, на которых тоже можно было производить сложные операции, в том числе брать кубические корни. Великий физик уже тогда заметил, что использование таких инструментов, людям вообще не нужно запоминать множество арифметический комбинаций, а достаточно просто научиться правильно катать шарики. То есть люди с «расширителями» мозга не знают чисел. Они хуже справляются с задачами в «автономном» режиме.

Вот пять очень простых советов устного счёта, которые рекомендует Яков Перельман в методичке «Быстрый счёт» 1941 года издательства.

1. Если одно из умножаемых чисел разлагается на множители, удобно бывает последовательно умножать на них.

225 × 6 = 225 × 2 × 3 = 450 × 3

147 × 8 = 147 × 2 × 2 × 2, то есть трижды удвоить результат

2. При умножении на 4 достаточно дважды удвоить результат. Аналогично, при делении на 4 и 8, число делится пополам дважды или трижды.

3. При умножении на 5 или 25 число можно разделить на 2 или 4, а затем приписать к результату один или два нуля.

Здесь лучше сразу оценивать, как проще. Например, 31 × 25 удобнее умножать как 25 × 31 стандартным способом, то есть как 750+25, а не как 31 × 25, то есть 7,75 × 100.

При умножении на число, близкое к круглому (98, 103), удобно сразу умножить на круглое число (100), а затем вычесть/прибавить произведение разницы.

37 × 98 = 3700 – 74

37 × 104 = 3700 + 148

4. Чтобы возвести в квадрат число, оканчивающееся цифрой 5 (например, 85), умножают число десятков (8) на него же плюс единица (9), и приписывают 25.

8 × 9 = 72, приписываем 25, так что 85 2 = 7225

Почему действует это правило, видно из формулы:

(10Х + 5) 2 = 100Х 2 + 100Х + 25 = 100Х (X+1) + 25

Приём применяется и к десятичным дробям, которые оканчиваются на 5:

5. При возведении в квадрат не забываем об удобной формуле

(a + b) 2 = a 2 + b 2 + 2ab

44 2 = 1600 + 16 + 320

Источник

Математика. 3 класс

Конспект урока

Математика, 3 класс

Урок № 57. Разные способы вычислений.

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

Как выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, используя различные приёмы устных вычислений?

Как выбирать удобный способ?

Как выполнять проверку вычислений?

Глоссарий по теме:

Круглым называется число, которое делится на 10, 100, 1000 и так далее, без остатка.

Каждая цифра в записи многозначного числа занимает определённое место – позицию. Место (позицию) в записи числа, на котором стоит цифра, называют разрядом.

Единицы, десятки, сотни, тысячи и т. д. иначе ещё называют разрядными единицами:

единицы называют единицами 1-го разряда

десятки называют единицами 2-го разряда

сотни называют единицами 3-го разряда и т. д.

Сложение – арифметическое действие в математике, в результате которого два или более чисел объединяется в единое целое, оно обозначается знаком «+». Слагаемое, слагаемое, сумма – главные составляющие математического действия сложения.

Вычитание – арифметическое действие, обратное сложению и обозначается оно знаком «-». Уменьшаемое, вычитаемое, разность- главные составляющие математического действия вычитания.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

Моро М.И. Учебник для 3 класса четырехлетней начальной школы. М. «Просвещение» — 2017. С. 68-69

Волкова С.И. математика. Проверочные работы. 3 кл. — М.: Просвещение, 2018.С. 72-73

Рудницкая В.Н. Математика. Дидактические материалы. Ч.1. 3 кл. – М. «Вентана- Граф», 2016, с. 9-12

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Вам уже знакомы приёмы устных вычислений в пределах 1000.

Но наша цель не просто узнать о них, а уверенно ими пользоваться.

Часто ученики допускают ошибки при решении примеров.

Сегодня мы более подробно остановимся на таких случаях и разберемся, как их избежать

Надеюсь, что после урока вы даже сможете посоревноваться с друзьями в устном счёте.

Вспомним приёмы устных вычислений, с которыми познакомились на прошлом уроке.

работаем с разрядными слагаемыми

работаем с общим количеством десятков.

Чтобы быстро и правильно решать такие примеры надо уметь выбирать более удобный способ.

А как выбрать удобный способ?

Выберем из этих примеров те, которые удобнее решать, работая с разрядными слагаемыми.

Согласитесь, что эти примеры будет легко решить, представив одно из слагаемых в виде суммы разрядных слагаемых.

Например: 420 + 50, десятки сложим с десятками и прибавим сотни, а при решении примера 320 + 500 сложим сотни и прибавим десятки.

Что же не так с остальными примерами?

Внимательно посмотри на числа. При выполнении действий с десятками происходит переход через разряд. Это вызывает затруднения.

Именно поэтому здесь удобнее воспользоваться вторым способом – работать с общим количеством десятков.

Рассмотрим первый пример: 150 — 90

Пользуясь первым способом, нам пришлось бы из 50 вычитать 90, а это невозможно.

Приходит на помощь второй способ:

15 дес. — 9 дес. это 6 дес. или 60. Никаких проблем.

Тоже самое с остальными примерами.

Но есть ещё одна опасность при решении подобных примеров на вычитание.

Рассмотрим два примера:

560 — 300 и 600 — 240.

Обрати внимание, в первом примере десятки в уменьшаемом, а во втором — в вычитаемом.

На это очень важно обращать внимание!

Понаблюдаем за решением.

560 — 300 = (500 — 300) + 60 = 260

600 — 240 = (600 — 200) — 40 = 360

В первом случае десятки прибавляем, а во втором вычитаем. Так как в первом случае вычитаем только сотни – 300, а во втором – сотни и десятки — 240

Если же ты сомневаешься в результате или просто хочешь убедиться в правильности, можно выполнить проверку.

Проверка выполняется обратным действием. Сложение проверяем вычитанием и наоборот.

Проверка: 260 + 300 = 560

Проверка: 360 + 240 = 600

Сегодня мы раскрыли вам секреты приёмов устного сложения и вычитания.

Пользуйтесь ими и удачи!

Задания тренировочного модуля:

- Распределите карточки с примерами на две группы по более удобному способу решения.

- Поставьте в ячейке напротив «+», если согласны с решением, и «-», если не согласны.

- Ученик решил примеры. Выберите отметку, которую он получил за работу.

Источник

Приемы рациональных вычислений на уроках математики в начальной школе

В школьной практике мы постоянно сталкиваемся с тем, что ребенок использует привычные, во многом навязанные ему способы решения. Так, например, некоторые дети, после того как изучены приемы письменных вычислений, начинают применять эти способы и при устном решении примеров. Это заставляет задуматься, что же побуждает детей обращаться к такому нерациональному приему решения? Думаю, стремление действовать в соответствии с определенными алгоритмами, избегая при этом активных усилий мысли. Т.о. перед нами встает одна из главнейших задач обучения математике – пробудить у школьника потребность активно мыслить, искать наиболее рациональные пути решения.

Прививая любовь к устным упражнениям, учитель будет помогать ученикам активно действовать с учебным материалом, пробуждать у них стремление совершенствовать способы вычислений и решения задач, менее рациональные заменять более совершенными и экономичными. А это – важнейшее условие сознательного усвоения материала. Направленность мыслительной деятельности ученика на поиск рациональных путей решения проблемы свидетельствует о вариативности мышления.

Важно показать ученикам красоту и изящество устных вычислений, используя разнообразные вычислительные приемы, помогающие значительно облгчить процесс вычисления. Некоторые из таких приемов не предусмотрены программой начальной школы, а между тем детей довольно легко подвести к ознакомлению с ними, используя современную программу и учебник.

Успешное применение различных приемов зависит в значительной мере от находчивости, изобретательности и умения подмечать особенности чисел и их сочетаний. Приемы устных вычислений основываются на знании нумерации, основных свойств действий, на сведении вычислений к более простым, результаты которых могут быть получены из табличных результатов.

Работа над приемами устных вычислений должна вестись с первого класса. Например, познакомив детей с натуральным рядом чисел и имея его перед глазами, легко закрепить состав чисел. Например, ряд чисел от 0 до 7. Поставив пальчики на крайние числа и передвигая их к центру, дети хором говорят: 7 – это 0 и 7; 1 и 6; 2 и 5 и т.д. Отработав таким образом состав чисел в пределах 10 и познакомившись с приемами перестановки слагаемых, дети легко справляются с заданием: найти сумму чисел от 1 до 10. Важно показать детям при этом и вычисления по порядку для сравнения, чтобы выделить более легкий и рациональный чисел. В дальнейшем, используя переместительное и сочетательное свойства сложения, легко можно найти сумму чисел: 18 + 23 + 22 + 17.

При выполнении устных вычислений иногда полезно округлять числа, прибавляя к ним несколько единиц или убавляя их. Подготовка к округлению чисел происходит на таких заданиях: сколько не хватает до 20, 30, . Далее навыки сложения и вычитания углубляются, ученики знакомятся с округлением компонентов арифметических действий. При выполнении таких заданий внимание обращается на выявление закономерности и нахождении более рационального приема вычислений.

Например: 27 + 59 = 27 + 50 + 3 + 6 (традиционный способ)

53 – 28 = 53 – 20 – 3 – 5 (традиционный способ)

А можно: 53 – 28 = 53 – 30 + 2 и т.д.

Здесь приемы следующие:

— округление одного или нескольких слагаемых;

— округление уменьшаемого или вычитаемого.

Существуют приемы, основанные на знаниях некоторых свойств чисел или результатов действий. Наблюдая примеры:

1 + 3 + 5 = 9 = 3 * 3

1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4 * 4 и т.д.,

легко находить сумму любого количества последовательных нечетных чисел, начиная с 1. Она равна произведению количества слагаемых на самого себя.

Можно использовать для вычислений такую закономерность:

9 + 10 + 11 + 12 = 13 + 14 + 15 и т.д.

Зная число Шахразады: 1001 = 7 * 11 * 13, сразу можно получить результат такого примера: 7 * 11 * 13 * 678 = 678678. Сразу можно написать ответ к выражению: 3* 7* 37 , зная, что 37 * 3 = 111 и т.д. Отсюда становится понятным моментальный ответ на задание: (10 2 + 11 2 + 12 2 + 13 2 + 14 2 ) : 365 = 2.

Рационализация может осуществляться за счет возможности выполнять некоторые арифметические действия в исходной вычислительной программе.

Например: 6 + 2 – 2; 7580 : 20 * 20; 783 * 4 + 783 * 6 – 703 * 8 * 0 и т.п.

Для этого очень важно научить детей внимательно рассматривать условие задания, суметь подметить все его особенности. Здесь главным является формирование установки на предварительный анализ условия задания. Этому помогают упражнения такого вида: 16 . 17 = 33. (Необходимо выбрать нужное арифметическое действие и обосновать). Рассуждения: было 16, стало 33, сумма увеличилась, значит выполняю действие сложения. Далее задания усложняются: 8 . 6 . 33 = 15.

Задания можно давать и в занимательной форме, например “Математический лабиринт”. Дети, выбирая то или иное арифметическое действие, сравнивают числа, им приходится мыслить целенаправленно, обосновывать сказанное.

Для рационализации вычислений существуют частные приемы умножения и деления:

- приемы деления на 3, 6, 9, 5 и т.д.;

- приемы умножения на 5, 9, 99, 999, 11, 101 и т.д.;

- прием замены множителя или делимого разностью 68 * 5 = ( 70 – 2) * 5;

- прием замены множителя или делителя произведением:

- 75 * 8 = 75 * 2 * 2 * 2;

- 960 : 15 = 960 : 3: 5;

- 84 * 84 = 7 * 12 * 7 * 12 = 49 * 144 = 50 * 144 – 144 = 100 * 72 – 144 = 7056.

Все эти приемы основаны на конкретном смысле умножения и помогают расширять знания детей о свойствах умножения и возможности рациональных вычислений задолго до знакомства с этими приемами в средней школе.

Вот как можно просто и быстро перемножать числа от 10 до 20: к одному из чисел надо прибавить количество единиц другого, умножить на 10 и прибавить произведение единиц чисел. Например: 16 * 18 = (16+8)*10 + 6*8 = 240 + 48 = 288

Используя описанный прием, ученик умножает на 10 и применяет табличное умножение, т.е. выполняет довольно простые мыслительные операции.

Овладение некоторыми приемами тождественных преобразований и рациональных вычислений готовит детей к успешному изучению математики в средней школе, а кроме того, перед учениками открывается совсем другая математика: живая, полезная и понятная. И очень жаль, если непонимание математических связей начинается в начальной школе. Как правило, к сожалению, такие дети не могут предложить нестандартное решение. Им трудно объяснить свой выбор, потому что они бояться ошибиться.

Источник