Управление социальным развитием организации

Тема 2. Законы, принципы и методы управления социальным развитием организации

Управление как природный и социальный феномен. Основные законы, их применение, использование различных принципов и методов, особенности.

К законам науки управления относятся общие, существенные и необходимые связи, изучаемые наукой управления. Они носят объективный характер и не зависят от воли людей, напротив, определяют их волю, сознание и намерения.

1. Закон необходимого разнообразия, т.е. управляющая система должна быть не менее разнообразной, чем управляемый объект.

2. Закон специализации управления. Данный закон предполагает разделение функций управления на различных уровнях и направлениях в системе социального управления.

3. Закон интеграции управления. Здесь происходит объединение различных специализированных действий на разных уровнях и направлениях управления в единый управленческий процесс.

4. Закон экономии времени. Данный закон характеризует эффективность управления, достижение поставленных целей с учётом минимальных временных потерь.

5. Закон приоритетности социальных целей. Целью развития общества и поддержание его равновесия и развития является постоянное повышение качества жизни его членов. Поэтому все остальные цели должны находится в зависимости от этой цели.

6. Закон возрастающей субъективности и интеллектуальности в управлении.

Управленческое отношение между людьми, возникающее в процессе управления, проходит через сознание людей, создаётся и совершенствуется людьми, в зависимости от объективных изменений в производстве и обществе.

7. Закон доминирования глобальной цели системы. Этот закон является доминирующим для социального управления. Подсистемы, из которых состоит социальная система, образуют единство, составляют целостный организм. Поддержание этой системы возможно только при наличии доминирующей, глобальной цели.

8. Закон доктринальности. «Доктрина социальная – это разновидность глобальной технологии. Она выделяет коренные приоритеты социальных интересов той или иной нации, содержит механизмы их реализации и является основополагающей для определённых стратегических целей социальной политики, определённых социальных ориентиров реформирования, выражающей интересов граждан».

9. Закон развития самодеятельной активности каждой подструктуры.

Большое значение в современном социальном управлении имеет передача функций управления народным органам самоуправления.

На основе познания законов управления формируются принципы управленческой деятельности. Которые помогают формировать систему управления, а также подбирать необходимые для достижения поставленных целей. К основным принципам социального управления относят следующие принципы:

– единоначалия в принятии решений и коллегиальность при их обсуждении;

– единства воздействия всех методов управления для поддержания целостности социальной системы;

– сочетание отраслевого и территориального управления;

– приоритетности в достижении стратегических целей; – научности социального управления;

– прогнозирования социального управления;

– мотивации (стимулирования) труда;

– ответственности за результаты социального управления;

– рационального подбора, подготовки, расстановки и использования кадров;

– экономичности и эффективности управления;

– иерархичности (рассмотрение систем как многоуровневых, которые требуют деление на элементы; при этом каждая ступень управляет нижестоящей);

– обязательности обратной связи;

– гуманизма и нравственности в управлении;

– гласность в принятии решений.

Совокупность принципов может изменяться в результате развития социального управления, но основные принципы управления полностью исчезнуть не могут.

Реализация законов и принципов управления происходит благодаря применению различных методов управления. Рассмотрим более подробно существующие методы управления, которые возможно применить в управлении социальным развитием организации.

Метод управления представляет собой воздействие различных приёмов и способов на управляемый объект для эффективного достижения поставленных целей. Обычно в практике управления применяют совокупность методов, дополняющих друг друга.

Выделяют следующие методы управления:

Социальные и социально-психологические. Они применяются с целью повышения социальной активности людей. Социальные методы включают в себя:

– методы социального нормирования, позволяющие упорядочить социальные отношения между социальными группами, коллективами и отдельными работниками путём введения различных норм (правила внутреннего распорядка, правила внутрифирменного этикета, формы дисциплинарного воздействия);

– социально-политические методы, включающие социальное образование и привлекающие работников к активной деятельности в социальном управлении;

– методы социального регулирования служат для упорядочения социальных отношений. Для этого выявляют, с целью регулирования, интересы и цели различных коллективов, групп и индивидов (договора, взаимные обязательства, системы отбора, распределение и удовлетворение социальных потребностей);

– методы морального стимулирования. Их используют для выделения и поощрения коллективов, групп, отдельных работников, которые достигли определённых успехов в профессиональной деятельности.

– социально-психологические методы. Их используют для обеспечения социальных потребностей человека, для повышения трудовой активности личности. Для этого используют различные способы мотивации: внушение, побуждение, подражание и т. д.

– психологические методы. Они направлены на регулирование отношений между людьми, что достигается определённым подбором и расстановкой кадров. Сюда включаются методы комплектования малых групп, гуманизации труда, профессионального отбора и обучения.

2. Экономические методы. Они связаны с достижением экономических целей управления с использованием экономических законов и категорий рыночной экономики. Сюда можно отнести методы экономического стимулирования.

3. Организационно-административные методы. Основу этих методов составляет власть, дисциплина, ответственность. Данный метод имеет виды: указания, правила, рекомендации, контроль. Главной задачей этих методов является координация действий объектов управления.

4. Методы самоуправления. Самоуправление даёт возможность человеку из объекта управления превратиться в субъект управления. Самоуправление повышает эффективность всего управленческого процесса, так как основывается на заинтересованности рабочих и подключению их творческой деятельности. Сюда включается методика комплексной мотивации людей. В неё входит несколько приёмов:

– мотивация работников. За достигнутые цели здесь выплачиваются премии, вручаются награды, происходит переподготовка.

– мотивирование работы. Сюда входит улучшение рабочих мест и расширение сферы деятельности работников.

– мотивирование организационной деятельности. Здесь применяется расширение полномочий сотрудников.

В социальной системе управления выделяют также научные методы управления. К данным методам относят: моделирование, прогнозирование, программирование, эксперимент, экспертные оценки, информационные технологии.

В целом же для эффективного социального управления развитием организации используют совокупность тех или иных методов.

Вопросы для повторения и размышления:

1. Соотношение и взаимосвязь экономических и социальных процессов, законов и категорий.

2. Классификация существующих методов управления и их использование в развитии организации.

Источник

Управление социальным развитием

7.1.1 Социальное развитие организации как объект

Социальное развитие означает изменения к лучшему в социальной среде организации. Взятое в целом, оно объемлет весь сложный механизм, приводящий в действие человеческую активность, последовательно развертывающуюся цепь потребностей, интересов, мотивов и целей, которые побуждают людей к труду, конкретизируют деловую ориентацию и ценностные установки персонала.

Развитие социальной среды — непременный объект управления организацией и вместе с тем составная часть управления персоналом. По своему назначению управление социальным развитием ориентируется исключительно на людей, на создание для работников организации надлежащих условий труда и быта, постоянное улучшение этих условий. Соответственно его основными целями являются: совершенствование социальной структуры персонала, его демографического и профессионально-квалификационного состава, регулирование численности работников, повышение их образовательного и культурно-технического уровня; улучшение эргономических, психофизиологических, санитарно-гигиенических, эстетических и иных условий работы, охраны труда и безопасности работников; обеспечение социального страхования работников, соблюдение их прав и социальных гарантий; стимулирование средствами как материального вознаграждения, так и поощрения эффективного труда, инициативного и творческого отношения к делу, групповой и индивидуальной ответственности за результаты совместной деятельности; создание и поддержание в коллективе здоровой морально-психологической атмосферы, оптимальных межличностных и межгрупповых связей, способствующих слаженной и дружной работе, раскрытию интеллектуального и нравственного потенциала каждой личности, удовлетворенности совместным трудом; рост жизненного уровня работников и их семей, удовлетворение потребностей в жилье и бытовом устройстве, продуктах питания, непродовольственных товарах и необходимых услугах, полноценное использование досуга.

Управление социальным развитием организации есть совокупность способов, приемов и процедур, позволяющих решать социальные проблемы на основе научного подхода, знания закономерностей протекания социальных процессов, точного аналитического расчета и выверенных социальных нормативов. Оно представляет собой организационный механизм заранее продуманного, спрогнозированного, многостороннего, т.е. планомерного и комплексного воздействия на социальную среду.

Содержание и формы управленческих решений, а также практических действий по социальному развитию предстают примерно в следующем виде и порядке:

1) базой благосостояния людей, повышения их жизненного уровня является эффективная экономика, что одинаково верно и в отношении народного хозяйства страны в целом, и применительно к результатам коммерческой деятельности отдельно взятой организации;

2) определяющим условием экономического успеха служат не столько ресурсный потенциал организации и форма собственности, сколько то, что продукция (товары и услуги), производимая акционерным обществом, частной, государственной или муниципальной организацией, нужна обществу, потребителям и пользуется спросом на рынке, приносит прибыль;

3) эффективное функционирование и конкурентоспособность организации в решающей степени обеспечиваются ее персоналом, скоординированными усилиями людей, объединенных общими интересами и делом;

4) высокая отдача совместного труда достигается умелым управлением всеми сторонами развития организации, включая и постоянное обучение персонала, привитие ему самостоятельности, ответственности, заслуженной гордости за свою фирму;

5) важны настрой работников, благожелательная морально-психологическая атмосфера, уверенность каждого в том, что он защищен от социальных и профессиональных рисков, что его вклад в достижение целей организации, инициатива и усердная работа получат признание, справедливую оценку, достойное вознаграждение.

Несомненно также, что научное управление социальным развитием обязывает считаться с конкретной ситуацией. На деле это требует избегать шаблонов, предполагает выбор из разновариант-ных управленческих решений в зависимости от специфики данных условий, стечения тех или иных обстоятельств на текущий момент и обозримую перспективу, использования многообразных факторов, влияющих на социальную среду организации.

7.1.2. Основные факторы социальной среды

Фактор — движущая сила развития. Применительно к социальной среде организации это понятие выражает условия, которые определяют характер и возможные последствия происходящих в ней изменений, в свою очередь воздействующих на персонал.

К основным непосредственным факторам социальной среды организации относятся: потенциал организации, ее социальная инфраструктура; условия и охрана труда; материальное вознаграждение трудового вклада; социальная защита работников; социально-психологический климат коллектива; внерабо-чее время и использование досуга.

Потенциал отражает материально-технические и организационно-экономические возможности организации, т.е. ее размеры и территориальное расположение, численность и качество персонала, характер ведущих профессий, отраслевую принадлежность и профиль предприятия, объемы производимой продукции (товаров и услуг), форму собственности, финансовое положение, состояние основных фондов и технический уровень производства, содержание и организационные формы трудового процесса, известность фирмы, ее традиции и имидж. Это, безусловно, базовые факторы, оказывающие разностороннее, по сути своей комплексное влияние на социальную среду как сосредоточие важнейших средств и стимулов, побуждающих и обеспечивающих социальное развитие организации.

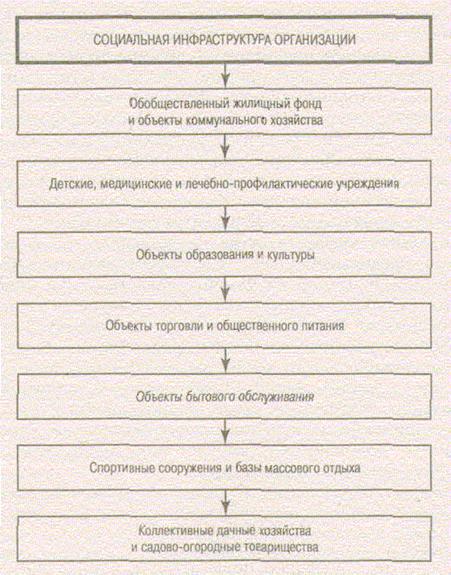

Социальная инфраструктура представляет собой комплекс объектов, предназначенных для жизнеобеспечения работников организации и членов их семей, удовлетворения социально-бытовых, культурных и интеллектуальных потребностей. В условиях Российской Федерации перечень таких объектов включает:

• обобществленный жилищный фонд (дома, общежития) и объекты коммунального хозяйства (гостиницы, бани, прачечные и пр.) с сетями энерго-, газо-, водо- и теплоснабжения, канализации, телефонной связи, радиовещания и т.п.;

•медицинские и лечебно-профилактические учреждения (больницы, поликлиники, амбулатории, медпункты, аптеки, санатории, профилактории и др.);

• объекты образования и культуры (школы, детские дошкольные и внешкольные учреждения, дома культуры, клубы, библиотеки, выставочные залы и т.п.);

• объекты торговли и общественного питания (магазины, столовые, кафе, рестораны, подсобные хозяйства для поставки свежих продуктов);

• объекты бытового обслуживания (комбинаты, мастерские,

ателье, салоны, пункты проката);

• спортивные сооружения (стадионы, плавательные бассейны, спортплощадки) и базы массового отдыха, приспособленные для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий;

• коллективные дачные хозяйства и садово-огородные товарищества.

Организация в зависимости от своих масштабов, формы собственности, отраслевой принадлежности, местоположения и иных условий может располагать целиком собственной социальной инфраструктурой (рис. 7.1) либо иметь набор только ее отдельных элементов или рассчитывать на кооперацию с другими организациями и на муниципальную базу социальной сферы.

Но при любом варианте забота о социальном обслуживании работников и их семей является важнейшим требованием к управлению социальным развитием.

Рис. 7.1. Социальная инфраструктура организации

Условия и охрана труда включают факторы, которые так или иначе влияют на самочувствие и полезную отдачу работников, обеспечение безопасного ведения работ, предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний.

Условия труда — это совокупность психофизиологических, санитарно-гигиенических, эстетических и социально-психологических факторов производственной среды и трудового процесса, оказывавших влияние на здоровье и работоспособность человека. Они включают безопасные условия работы, при которых воздействие на работников вредных и опасных производственных факторов сведено к минимуму — уровню установленных нормативов или вовсе исключено; сокращение объемов тяжелых работ, требующих больших физических усилий; преодоление монотонности труда, рациональное использование регламентированных перерывов в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания; наличие и удобства социально-бытовых помещений (раздевалок, душевых, туалетов, медпункта, комнат отдыха, буфетов, столовых и т.п.).

Охрана труда, призванная обеспечивать безопасность жизни и здоровья работников, в частности, предусматривает: установление единых нормативных требований в сфере охраны труда, разработку соответствующих им программ и проведение мероприятий в организациях; государственный надзор и общественный контроль за соблюдением законных прав работников на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, выполнением обязанностей по охране труда работодателями и самими работниками; обеспечение работников за счет работодателя специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, лечебно-профилактическим питанием; предотвращение аварий и несчастных случаев на производстве, осуществление системы мер по реабилитации лиц, получивших трудовое увечье.

Материальное вознаграждение трудового вклада выступает узловым пунктом социального развития организации. В нем состыковываются основные расходы на рабочую силу, компенсация трудовых затрат работников, их общественный статус и вместе с тем семейные бюджеты, удовлетворение насущных потребностей людей в жизненных благах.

Оплата труда должна основываться на социальном минимуме — на том, что необходимо для поддержания достойного уровня жизни и воспроизводства работоспособности человека, получения им средств существования не только для себя, но и для своей семьи. В Российской Федерации общие денежные доходы населения включают заработную плату, к ней добавляются все виды пенсий, стипендии студентов и учащихся образовательных учреждений, пособия на детей и уходу за ребенком, стоимость натуральных продуктов подсобного хозяйства, используемых на личное потребление, а также доходы от собственности, реализации продуктов подсобного хозяйства на рынке и предпринимательской деятельности, включая дивиденды и проценты от вкладов в банки.

Расходную часть семейного, по преимуществу потребительского, бюджета составляют денежные расходы на уплату налогов и внесение различных взносов (в том числе проценты за кредиты), на покупку товаров краткосрочного и длительного пользования — продуктов питания, одежды, обуви, предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, на оплату жилищных, коммунальных, транспортных, медицинских и иных услуг. Баланс расходной и доходной частей бюджета и есть показатель объема благ, получаемых семьей в течение определенного времени (месяца, года) в расчете на одного человека. Среднедушевой доход и соответствующие расходы отражают степень достатка семьи, качество и уровень ее жизни.

Социальную защиту работников организации составляют мероприятия по социальному страхованию, безусловному соблюдению гражданских прав и социальных гарантий, установленных действующим в стране законодательством, коллективным договором, трудовыми соглашениями и иными правовыми актами. В Российской Федерации эти меры, в частности, предусматривают:

• обеспечение минимального размера оплаты труда и тарифной ставки (оклада);

• нормальную продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю), компенсацию за работу в выходные и праздничные дни, ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью не менее 24 рабочих дней;

• возмещение вреда здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей;

• отчисления в пенсионный и другие внебюджетные фонды социального страхования;

• выплату пособий по временной нетрудоспособности, ежемесячных пособий матерям на период их отпуска по уходу за ребенком, стипендий работникам на время профессиональной подготовки или повышения квалификации.

Указанные гарантии реализуются при прямом участии организации. Денежные выплаты, как правило, производятся из средств организации, их размеры ориентированы на среднюю зарплату или долю минимальной оплаты труда. Система социальной защиты должна страховать работников от риска оказаться в затруднительном материальном положении из-за болезни, утраты трудоспособности или безработицы, придавать им уверенность в надежной защищенности своих трудовых прав и привилегий.

Социально-психологический климат — это суммарный эффект от воздействия многих факторов, влияющих на персонал организации. Он проявляется в трудовой мотивации, общении работников, их межличностных и групповых связях. В структуре социально-психологического климата коллектива взаимодействуют три основных компонента: нравственно-психологическая совместимость работников, их деловой настрой и социальный оптимизм. Эти составляющие касаются тонких струн человеческого интеллекта, воли и эмоциональных свойств личности, во многом определяющих ее стремление к полезной деятельности, творческой работе, сотрудничеству и сплоченности с другими. Выражая отношение работников к совместному делу и друг другу, социально-психологическая атмосфера выдвигает на передний план такие мотивы, которые не менее действенны, чем материальное вознаграждение и экономическая выгода, стимулируют работника, вызывают у него напряжение сил или спад энергии, трудовой энтузиазм или апатию, заинтересованность в деле или безразличие.

Внерабочее время образует еще одну группу факторов социальной среды организации. С ними связаны отдых и восстановление сил работников, устройство их домашнего быта, выполнение ими семейных и общественных обязанностей, использование досуга. Временной ресурс работающего человека распадается в будний день на рабочее время (продолжительность рабочего дня в разных странах неодинакова, различается она также по отраслям хозяйства и профессиям) и внерабочее время в соотношении примерно 1 : 2. В свою очередь, время, прямо не связанное с трудовой деятельностью, включает затрату 9—9,5 часов на восстановление сил и удовлетворение естественных физиологических потребностей человека (сон, личную гигиену, прием пищи и т.п.). Оставшееся время суток занимают передвижение на работу и обратно, ведение домашнего и подсобного хозяйства, уход за детьми и занятия с ними, а также досуг.

Равнозначное досугу свободное время имеет особое значение для разностороннего развития личности. Оно служит восстановлению физических и интеллектуальных сил работников, теснейшим образом связано с удовлетворением их социально-культурных потребностей, вызываемых в том числе ускорением научно-технического и социального прогресса, требованиями гуманизации труда. Величина, структура, содержание и формы использования досуга существенно влияют на образ жизни и мировосприятие человека-труженика, выбор им нравственных ориентиров и гражданской позиции.

7.1.3. Задачи и функции социальной службы

Перемены в жизни общества, вызываемые ускорением научно-технического и социального прогресса, ведут к возрастанию роли человеческого фактора трудовой деятельности и значения личностных качеств работников. Это обстоятельство на всех уровнях, включая и организации, усиливает потребность в регулировании социальных процессов, в грамотном, научном управлении социальным развитием.

Фактически на каждом сколько-нибудь крупном предприятии зарубежных стран имеются управленческие службы, которые занимаются работой с кадрами (человеческим ресурсом), регулированием социально-трудовых отношений и связей с профессиональными союзами, предоставлением социальных услуг персоналу, расходованием средств на благотворительные цели.

В России в настоящее время социальные службы действуют в условиях перехода от планового, чрезмерно централизованного хозяйствования к социально ориентированной рыночной экономике. Их структура определяется, с одной стороны, формой собственности, масштабами, отраслевой принадлежностью и местоположением организации, а с другой — количественной и качественной характеристикой ее персонала, возросшей ответственностью предпринимателей, руководителей любого уровня за усложнившееся решение как производственно-экономических, так и социальных задач.

При выборе структуры социальных служб ныне должны приниматься во внимание социально-экономические последствия приватизации бывшего государственного имущества; изменения принципиального характера в системе вознаграждения труда, диктуемые утверждением рыночных отношений, коммерциализацией предоставления все большего круга социальных услуг; реформирование различных видов социального страхования и социальной помощи; отпадение от профсоюзов ряда прежних социальных функций. Приходится учитывать и то, что реальная забота о социальной сфере в большей мере перекладывается на негосударственные органы, в первую очередь на муниципальный уровень и сами организации.

В зависимости от конкретной ситуации управление социальным развитием осуществляется либо руководством организации, либо специально уполномоченными на то лицами, либо автономными подразделениями, которые являются элементами структуры управления персоналом, службами социального назначения. Типовой вариант организационной структуры такой системы, как указывалось выше, предусматривает должность заместителя директора по персоналу с подчинением ему соответствующих подразделений.

Если организация располагает разветвленной сетью собственной социальной инфраструктуры, управление ею осуществляется, как правило, отдельно. В этом случае возможен вариант, предусматривающий должность заместителя директора по социально-бытовым вопросам с приданием ему в подчинение управленческих звеньев и должностных лиц, ведающих соответствующими объектами социальной инфраструктуры (см. рис. 7.1), предоставлением жилищно-коммунальных, бытовых, оздоровительных, досуговых и иных социальных услуг.

Задачи, выполняемые социальной службой, отличаются сво-дми особенностями. Специалисты этой службы должны быть 1редельно внимательными к людям и их запросам, доверенными им средствами поддерживать благополучие работников и социально-психологический комфорт в коллективе, строго блюсти требования по охране и режиму труда, стимулировать интерес к делу. Для этого важно обладать необходимым минимумом гуманитарных знаний, запасом психологического и педагогического такта, этической выучкой.

Полезно усвоение зарубежного опыта решения социальных проблем. Оно, в частности, убеждает в том, что рыночная экономика— это не только равнозначные отношения по поводу купли-продажи товаров и услуг, это еще и культура таких взаимоотношений, которая должна быть сориентированной на признанные в данном обществе ценности, социальные нормы и нравственные требования. Мировая практика значима и тем, что предостерегает от слепого копирования зарубежных моделей социального развития, дает возможность сравнивать и критически оценивать отечественный опыт управления социальными процессами. В движении к рынку, социально ориентированной экономике нельзя безоглядно отвергать все, что было испробовано плановой экономикой, нужно извлекать из прежней практики необходимые уроки, рациональные выводы.

1 Важная задача управления социальным развитием — исполь-зование различных видов социальных и гуманитарных технологий как совокупности средств упорядочения, воспроизводства и обновления социальной среды организации, как своеобразного алгоритма получения желаемых в этом деле результатов. Такие технологии, основанные на знаниях о человеке, содержании и формах социальных связей, применяются в управленческой деятельности с целью гуманизации труда, создания условий, наиболее благоприятных для совместной работы, свободного и разностороннего развития личности.

Непременным компонентом в функционировании социальной службы предстает соблюдение социальных норм, нормативов, стандартов — установленных обществом, государством, самой организацией правил, приемов, принципов, образцов поведения, требований к условиям жизнедеятельности человека. К ним относятся как правовые нормы, закрепленные в законах страны, так и регламентированные значения социальных показателей, нравственно-этические ориентиры. Социальная служба организации обязана обеспечивать полномасштабное выполнение социального и трудового законодательства, быть на высоте правовой культуры управления. В частности, имеется в виду неукоснительное соблюдение правовых норм, регулирующих в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и действующими законами страны социально-трудовые отношения.

В круг задач социальной службы входит разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих социальное партнерство — взаимозаинтересованное сотрудничество работодателей и работников в решении социальных проблем. Не менее важно достижение взаимодействия и координации деятельности с отраслевыми и региональными структурами управления социальной сферой, представляющими органы государственной власти и местного самоуправления, а также с профсоюзными организациями, чья роль в налаживании и осуществлении социального партнерства особенно велика.

Функции социальной службы складываются из всего набора известных управленческих элементов. Они, естественно, сообразуются с социальной средой отдельно взятой организации и общей спецификой социального управления.

Прогнозирование и планирование — важнейший инструмент управления социальным развитием. Оно в первую очередь предполагает глубокий и всесторонний анализ состояния социальной среды организации, осмысленную диагностику, выяснение и объяснение тех взаимосвязей, которые складываются между ее отдельными частями, а также предвидение, предсказание того, по какому «сценарию» лучше направить решение

назревшей социальной проблемы. Для этого необходимы надежные источники получения информации, к которым, в частности, можно отнести статистические данные, характеризующие материальную базу и другие составляющие социальной среды, результаты специального изучения и аудита условий и охраны труда, возможностей отдыха и полноценного досуга работников, общественного мнения и преобладающих настроений в коллективе. Планирование, будучи разновидностью рационально-конструктивной деятельности, означает как постановку целей, так и выбор средств и способов их достижения. Планомерный подход позволяет с большей целесообразностью и эффективностью воздействовать на социальные процессы в организации.

Социальной службе присущи организационно-распорядительные и координирующие функции обеспечения мероприятий, обоснованных целевыми программами и планами социального развития. Это требует взаимодействия и координации со смежными управленческими структурами организации, профсоюзами и другими общественными объединениями, отраслевыми и территориальными органами социального управления. Необходима также подготовка проектов документов по социальным вопросам — решений, приказов, положений, инструкций, рекомендаций и др. Главное в распорядительстве — кадры, деловая и этическая выучка работников, привлекаемых к рассмотрению вопросов социального развития. Они должны обладать высокой степенью компетентности, соединяющей общие и профессиональные знания со стремлением брать уроки у жизни, готовностью при выборе вариантов решения той или иной социальной проблемы держать совет с теми, чьи интересы в данном случае затрагиваются.

Существенную сторону деятельности социальной службы составляет использование разного рода стимулов, побуждающих коллектив к активной работе по выполнению целевых программ и планов социального развития, повышению результативности солидарных усилий. Сюда входит материальное и моральное поощрение тех, кто проявляет в деле социального развития полезную инициативу, показывает добрый пример. Нужно исходить из того, что социальная мотивация как часть общей системы мотивации трудовой деятельности обеспечивает эффективную и дружную работу всего персонала. Вместе с тем она стимулирует социальную активность каждого сотрудника, способствует созданию атмосферы энтузиазма, воодушевления людей.

Обязанностью социальной службы являются постоянный контроль за практической реализацией намеченных социальных мероприятий и информирование коллектива о переменах в социальной среде. Осуществление этих функций связано с получением, анализом и обобщением сведений, касающихся социального развития, экспертизой условий труда и быта работников, подведением итогов, оценкой экономической и социальной эффективности улучшений, достигнутых в социальной среде организации.

Должностным лицам социальных служб важно блюсти социальные приоритеты. При ограниченности материальных, финансовых и иных ресурсов преимущество должно отдаваться тому, что способствует достижению основных целей организации, питает деловой настрой работников, отвечает повышению качества трудовой жизни.

Источник