Mse-Online.Ru

Способы и техника полива

Для получения высоких и устойчивых урожаев в орошаемом земледелии поливы необходимо проводить с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур и почвенно-климатических условий. Добиться этого можно путем строгого соблюдения требуемого режима орошения.

Режимом орошения сельскохозяйственных культур называется совокупность числа, сроков и норм поливов. Он выражается схемой поливов и характеризуется такими показателями, как поливная норма и оросительная норма.

Поливная норма — это количество воды, даваемой за один полив, в метрах кубических на 1 га.

Оросительная норма — это общее количество воды, которое расходуется при поливе культуры за весь период ее вегетации.

Режимы орошения отдельных культур, следующие в порядке, определяемом чередованием всех культур севооборота, составляют вместе систему орошения в севообороте.

Для образования единицы сухого вещества наземной массы урожая растения расходуют определенное количество воды. Количество воды, расходуемое растением на образование единицы абсолютно сухой массы органического вещества, получило название транспирационного коэффициента однако в полевой обстановке вода из почвы расходуется не только растениями путем транспирации, но и самой почвой путем поверхностного испарения. Таким образом, для полевых условий важнейшее практическое значение имеет суммарный расход воды с единицы площади как растениями (на транспирацию), так и почвой (на поверхностное испарение) на образование урожая, который получил название общего водопотребления.

Коэффициент водопотребления — это общий, как производительный, так и непроизводительный расход воды в кубических метрах на одну тонну основной продукции. Так, на удобренном фоне для условий Северного Кавказа коэффициент водопотребления на 1 т зерна озимой пшеницы составляет 1180 м3, для кукурузы — 550, для клубней картофеля летней посадки — 280 м3. Коэффициент водопотребления этих культур без удобрений оказался гораздо выше. Для юга Украины коэффициент водопотребления на 1 ц зерна озимой пшеницы при урожайности 40 ц/га составляет 90—80 м3, а при урожайности 50 u/га — 75—65 м3.

Способы полива: поверхностный, дождеванием, внутрипочвенный, капельное орошение, мелкодисперсное орошение.

Поверхностный способ проводится по бороздам, по полосам и затоплением.

Полив по бороздам проводится преимущественно при возделывании пропашных культур, при ленточном способе посева полевых, овощных культур, а также плодовых и ягодных насаждений. Борозды бывают мелкие — 8—12 см, средние—12—16, глубокие —22 и очень глубокие — более 22 см. Расстояния между бороздами в зависимости от глубины и механического состава почвы могут быть 0,6—0,7; 0,7—0,9 и 0,9—1,1 м. Длина поливных борозд зависит от водопроницаемости почвы, уклона поливного участка и может быть равна 100—300 м.

Недостатки этого способа полива: большая трудоемкость, низкая производительность труда поливальщика, невозможность полива малыми нормами. Кроме того, если засоленные горизонты располагаются неглубоко, то возможно засоление межбороздных полос в результате испарения влаги.

Полив по полосам применяется для влагозарядки, полива культур сплошного, реже широкорядного, способа посева, садов.

Этот способ полива применяется на полях со спокойным рельефом, с однородным продольным склоном от 0,002 до 0,015. Поперечный склон не должен превышать 0,005 на узких и 0,003 на широких полосах. Ширина полос колеблется от 3,6 до 20—30 м, длина — от 50 до 400 м и более. Длинные полосы нарезаются на хорошо спланированных полях с продольным склоном 0,001—0,003 и незначительной водопроницаемостью почвы.

При этом способе полива смачивается практически вся поверхность орошаемого участка. Это особенно важно для получения дружных равномерных полных всходов сельскохозяйственных культур. Такой способ полива большими поливными нормами обеспечивает нисходящий ток поливной воды, не допускающий подъема солей к поверхности почвы, если грунтовые воды залегают на большой глубине. Производительность труда поливальщика при этом способе выше, чем при поливе по бороздам.

Недостатком этого способа полива является уплотнение почвы на всей площади и образование поверхностной почвенной корки. При запоздании с поливом могут образовываться трещины в почве, что приводит к разрыву корневой системы растений. Для рыхления почвы требуется боронование зубовыми боронами или обработка ротационной мотыгой, игольчатой бороной. Вслед за поливом резко уменьшается аэрация почвы, что сопровождается временным снижением микробиологической активности в почве и образованием нитратов, а накопившиеся ранее нитраты вымываются вглубь оросительной водой. Эти явления временно ухудшают азотное питание растений. К недостаткам этого способа полива следует отнести также разрушение структуры почвы и неравномерность по глубине увлажнения почвы на поливном участке.

Полив затоплением проводится на участках (чеках), ограниченных земляными валиками. Он требует больших первоначальных затрат на сооружение чеков, особенно тщательную планировку и, в ряде случаев, на устройство дренажной сети. Длительное воздействие воды при этом способе полива приводит к размыву, заиливанию и сильному уплотнению почвы.

Этот способ полива применяется при возделывании риса, для влагозарядки, при лиманном орошении и для промывки засоленных почв. Иногда такой способ полива используется при поливе многолетних трав, кукурузы. Склон орошаемого участка не должен превышать 0,001 или он должен полностью отсутствовать.

Недостатки этого способа полива следующие. Прежде всего, расходуется большое количество воды. Вследствие длительного затопления чеков почва разобщается с приземным слоем воздуха, на длительное время прекращается газообмен между почвенным и атмосферным воздухом, замедляется аэробный процесс и ухудшаются условия питания растений. При этом способе полива много расходуется воды на ее испарение с поверхности орошаемой площади.

Полив дождеванием состоит в разбрызгивании воды над поверхностью орошаемой площади специальными дождевальными агрегатами. Это наиболее эффективный способ, так как он приближает создающиеся условия к естественному увлажнению. При этом происходит увлажнение не только почвы, но и приземного слоя воздуха и растений. При таком способе можно регулировать поливные нормы в широком диапазоне и применять его не только для предпосевных и вегетационных, но и для специальных поливов: освежительных, удобрительных, противозаморозковых.

При этом способе полива исключается возможность заболачивания и резко уменьшается опасность засоления, вместе с водой удобно наносить некорневую подкормку и совмещать полив с опрыскиванием растворами препаратов для уничтожения вредителей. Поливной водой смываются с листьев некоторые насекомые. У растений быстро восстанавливается тургор, увеличивается степень раскрытия устьиц, в результате чего повышается интенсивность ассимиляции и улучшается воздушное питание растений.

Дождевание позволяет не только получать высокие урожаи, но и существенно улучшать качество продукции овощных и других культур.

К недостаткам орошения относятся неравномерная степень увлажнения почвы при ветре более 3 м/с, малая глубина промывания почвы, повреждение неокрепших растений (рассады), бутонов цветов крупными каплями дождя.

Чтобы не допустить поверхностный сток воды и смыв почвы на тяжелых глинистых почвах, интенсивность дождя не должна превышать 0,1—0,2 мм/мин, на среднесуглинистых — 0,2—0,3 и на легких почвах — 0,5—0,8 мм/мин.

Внутрипочвенное (подпочвенное) орошение осуществляется путем подачи воды в почву через поры — отверстия или стыки трубчатых увлажнителей, а также из кротовин, проделанных в почве на глубине 40—50 см. Расстояние между увлажнителями в полевых и овощных севооборотах 1,0—1,2 м, в садах 1,8— 2,0, на виноградниках 2,0—2,5 м.

В увлажнители вода подается из открытых каналов или труб. Затем в результате капиллярного поднятия воды вверх увлажняется активный слой почвы. Такой способ орошения позволяет поддерживать влажность почвы, близкую к капиллярной влагоемкости. При этом способе поверхность почвы не подвергается смыву и размыву, не образуется почвенная корка, значительно меньше, чем при других способах, теряется влаги на испарение, отсутствует оросительная сеть, что позволяет в любое время проводить полевые работы, снижаются затраты на полив.

Недостатки внутрипочвенного орошения: недостаточное увлажнение самого верхнего слоя почвы, уход части воды вглубь за пределы корнеобитаемого слоя почвы, поднятие солей на засоленных почвах вверх, высокая стоимость.

Капельное орошение — это подача малыми порциями (каплями) воды непосредственно в зону корневой системы растений с помощью Tpyбы уложенных неглубоко в почву, или на поверхности почвы через микровыпуски — капельницы. Такой способ обеспечивает поддержание в течение всей вегетации влажности почвы близкой к оптимальной. Этот способ применяется в многолетних насаждениях: садах, виноградниках и в насаждениях некоторых других культур на почвах со сложным рельефом и с высокой водопроницаемостью.

Особенность этого способа орошения состоит в том, что вода подается непрерывно и равномерно на протяжении всей вегетации растений.

Капельное орошение имеет ряд преимуществ над другими способами: небольшие затраты на полив, возможность дозировать подачу воды на испарение и фильтрацию ее за пределы корнеобитаемого слоя, исключается поверхностный сток и экономится вода. Можно с орошаемой водой вносить локально питательные вещества, создавать благоприятные водно-воздушный и питательный режимы почвы. При этом способе орошения исключаются возможность поднятия грунтовых вод и вторичное засоление почвы.

Мелкодисперсное, или аэрозольное, орошение обеспечивает увлажнение приземного слоя воздуха, растений и частично поверхности почвы. Величина капель воды достигает 200—300 микромиллиметров, которые не скатываются с листьев, а остаются на них до полного испарения. Такие капли воды образуются при дроблении струи воды туманообразующими установками. В течение дня посевы, посадки увлажняют до 10 раз, расходуя за один полив 100—200 л/га.

Мелкодисперсное орошение снижает температуру приземного слоя воздуха и растений на 5—10 °С, одновременно повышая влажность воздуха. При этом снижается расход воды на транспирацию растений и усиливается их фотосинтетическая деятельность.

Источник

Способы полива

Например, легкие почвы с большим содержанием песка или извести, в отличие от глинистых, высыхают очень быстро, поэтому в засуху следует производить поливы намного чаще.

Не секрет, что наиболее богатая растительность всегда сосредоточена у воды. Именно она, а также ее качество и система полива имеют важнейшее значение для нормальной жизнедеятельности растений. Ведь только вода помогает растениям добывать питательные вещества из почвы.

Также вода регулирует температуру в растении, поэтому даже при высокой температуре окружающего воздуха собственная температура растений не меняется.

Немаловажную роль в жизни растений, помимо воды, играет также влажность окружающего воздуха. При тумане она составляет 100%. Если воздух сухой, начинается усиленное испарение воды из почвы и с поверхности листьев, что может привести к увяданию растений. Становится понятным, что чем ниже влажность воздуха, тем чаще требуется полив.

Обычно сроки поливов устанавливаются по изменению окраски листьев или их частичному увяданию в жаркие часы. Также учитывается и влажность почвы. Если сжатый в руке комок почвы, брошенный на уплотненную землю примерно с высоты уровня груди, рассыпается, значит, пришло время полива.

Содержание влаги в почве легко проверить и с помощью выкопанных лунок. Узнать, требуется ли очередной полив, можно по состоянию почвы на глубине 20-30 см.

При недостаточном поливе на поверхности почвы появляется твердая корка, поэтому растения будут вынуждены образовывать боковые поверхностные корни, чтобы добраться до верхнего, влажного почвенного слоя.

Садоводам следует помнить о том, что чередование длительных засух с обильными поливами не приносит их зеленым друзьям никакой пользы.

Также нужно знать о том, что один хороший дождь приравнивается к одному поливу, а после небольшого дождя можно отодвинуть срок полива на неделю.

Известно, что в период интенсивного роста, а также во время распускания почек, цветения и роста побегов растения особенно нуждаются в поливе.

Для полива обычно применяют оросительные сети, расположение которых заранее планируется при освоении участка. Составляя план участка, обязательно нужно определить главную дорогу, которая должна соединяться с подъездной. Магистральные трубопроводы обычно принято прокладывать по границам участков. Правильная планировка земельного участка и посадок облегчит уход за ними, в том числе и полив.

Полив может осуществляться различными способами. Выбор наиболее подходящего зависит от климатических условий, рельефа местности, объектов полива и имеющегося оборудования.

В современных условиях используют следующие способ полива: поверхностный, дождеванием, внутрипочвенный, капельный.

При поверхностном поливе вода подается по открытым (каналам и распределяется на поливных участках по открытой оливной сети.

При поливе дождевальными установками вода подается по закрытым трубопроводам с последующим распределением

Внутрипочвенный полив осуществляется из проложенных в почве труб с отверстиями.

При капельном орошении обеспечивается медленное поступление воды в зону развития корневой системы растения.

Внутрипочвенное орошение

У внутрипочвенного орошения множество достоинств. Во-первых, оно насыщает почву воздухом, что, в свою очередь, способствует лучшему питанию корневой системы растений, а значит, и повышению урожая. Во-вторых, остается сухим верхний слой, что не позволяет семенам сорных растений прорастать. В-третьих, сухой верхний слой понижает влажность приземного слоя воздуха, что является профилактикой грибных болезней многих культур. А это, в свою очередь, позволит сократить применение химических препаратов. В-четвертых, внутрипочвенное орошение дает возможность выполнять работы на участке во время полива, так как верхний слой почвы не увлажняется.

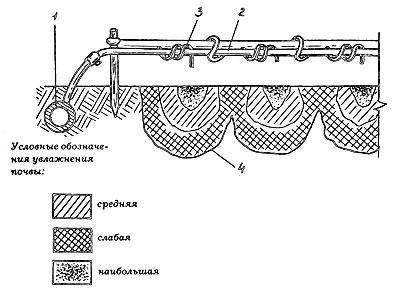

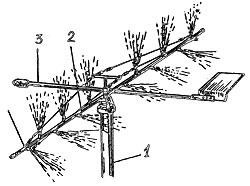

При внутрипочвенном орошении вода распределяется или по всей орошаемой площади, или на определенном участке по пористым полиэтиленовым трубам (увлажнителям) диаметром 20. 40 мм, толщиной 1.5. 2 мм, длиной до 200 мм. В них проделывают ряд круглых отверстий диаметром 2-3 мм или щелевые отверстия длиной 5-10 мм, шириной 1-2 мм.

Глубина укладки увлажнителей находится в прямой зависимости от глубины обработки почвы. Обычно их располагают на глубине на 20-30 см. При этом расстояние между ними должно быть 40-90 см.

Внутрипочвенный увлажнитель: 1 — трубка-увлажнитель; 2 — отверстия в стенке трубки; 3 — полиэтиленовая пленка; 4 — выход воды в почву

Напор воды, подаваемой в увлажнители, не должен быть большим (0,2-0,5 м). Ее расход при этом будет составлять 0,1-0,3 л/с, хотя для лучшей приживаемости рассады и дружного прорастания мелкосеменных культур иногда можно создать такой напор воды, чтобы она поднялась до поверхности почвы. Но при этом вполне вероятно появление фонтанчиков и, как следствие, размывание почвы и образование корки после полива. В результате ухудшится воздухопроницаемость верхнего слоя почвы и увеличится ее иссушение.

Для внутрипочвенного орошения вполне возможно использование хозяйственно-бытовых вод, а также отстоянных животноводческих стоков. Причем заражения окружающей среды и растений при этом способе полива не происходит: микроорганизмы, находящиеся в почве, обезвреживают болезнетворные микробы в воде.

Если для внутрипочвенных поливов используется мутная вода, то в начале системы устраивают отстойники. Также для таких поливов не подходит вода, содержащая большое количество взвесей. Они оседают в увлажнителях и значительно сокращают срок службы оросительной системы. Чтобы предотвратить забивание трубок мусором и частицами почвы, воду необходимо подавать через сетчатые или песчаные фильтры.

Особое внимание при укладке увлажнителей следует обращать на тип почвы. Например, на суглинистых почвах расстояние между трубками будет больше, чем на супесчаных.

На расстояние между увлажнителями также большое влияние оказывают нормы полива. Соответственно, чем больше нормы полива, тем дальше друг от друга должны располагаться увлажнители.

Для того чтобы выбрать необходимое именно для вашего участка расстояние между увлажнителями, через несколько дней, после полива раскопайте землю в 2-3 местах по длине трубок. Так можно определить, правильно ли выбраны нормативы полива, глубина закладки увлажнителей и насколько далеко распространяется влага в глубину и в стороны.

Величину поливной нормы также определяют по темным пятнам после полива, образующимся на поверхности почвы там, где проложены увлажнители.

Чтобы вода, вытекающая через отверстия в трубках, распространялась вверх и в стороны, а не в глубину, следует использовать ленты из полиэтиленовой пленки шириной 20-30 см, которые располагают под трубками.

Внутрипочвенное орошение широко применяется в теплицах. Там увлажнители необходимо укладывать на глубину 25 см по уклону вдоль стеллажей. Уклон нужен для вытеснения воздуха водой. Если ширина стеллажей -— 80 см, достаточно и одного увлажнителя, а на более широких понадобятся два, с расстоянием между ними 80 ем.

В теплицах и парниках увлажнители можно использовать как для полива, так и для обогрева. Это усилит эффект внутрипочвенного орошения. Обогрев осуществляется с помощью теплой воды или пара. Он помогает регулировать температурный режим почвы, утеплять надпочвенный слой воздуха и тем самым препятствует вымерзанию растений.

Капельное орошение (микроорошение)

Капельное орошение позволяет своевременно обеспечивать растения влагой в необходимом количестве, а также экономить воду. Благодаря этому способу орошения значительно снижаются материальные затраты.

При микроорошении вода подается в виде отдельных струй или капель, имеющих диаметр 1. 2 мм, и увлажняет почву на определенном участке в основном под действием капиллярных сил. Распространение воды происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Применяется микроорошение на участках с большим уклоном и изрезанным рельефом. Капельное орошение уместно на почвах любого типа, но не всегда оно эффективно там, где земля легко пропускает воду. Широко используется микроорошение в районах с ограниченными водными ресурсами.

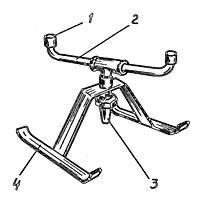

Капельницы являются наиважнейшим элементом систем капельного орошения. Они устанавливаются на трубопроводе и осуществляют подачу воды к корням растений.

Схема оросительной сети системы капельного орошения: 1 — распределительный трубопровод; 2 — поливной трубопровод; 3 — капельница

Промышленностью выпускается большое количество разнообразных типов капельниц. У них имеется устройство для уменьшения напора воды в сети, а также водовыпуски. Под капельницами на поверхности почвы образуется зона сплошного увлажнения. С распространением воды в глубину увлажнение расширяется. Какое количество капельниц установить и на каком расстоянии друг от друга — это зависит от типа почвы, размера и возраста растений, а также от плотности посадки.

Не составит большого труда своими руками изготовить зной трубопровод с капельницами простого типа. Диаметр трубопровода должен составлять 10-20 мм. На нем укрепляют капельницы через определенные расстояния. Капельницы выпот из трубки диаметром 1

2 мм. Трубку на трубопровод изготавливают в виде спирали.

Скорость и объем вытекающей из капельницы воды уменьшаются с увеличением длины спирали.

Системы микроорошения могут быть надземными и подъемными. При подземном расположении капельные водовыпуски с помощью отводных питателей выводятся на поверхность. Оросительный трубопровод укладывается на глубину 45-50 см.

Трубопроводы, расположенные над землей, укладывают на поверхности земли в приствольной полосе вдоль рядов сада.

У микроорошения существует несколько недостатков. Во-первых, это быстрое засорение капельницы из-за присутствия в воде различных примесей и солей. Во-вторых, появление необходимости регулирования равномерного расхода воды каждой капельницей по всей длине трубопровода.

Чтобы предотвратить засорение капельниц, воду для орошения нужно предварительно отстаивать. Для этой же цели в начале поливного трубопровода устраивают сетчатый фильтр.

Вместо поливного трубопровода с капельницами для капельного орошения можно применять и пористые увлажнители. Размер пор увлажнителей должен быть 50. 100 мк.

С помощью капельного орошения возможно производить удобрительный полив. Внесение удобрений в этом случае осуществляется локально.

Чтобы производить подачу удобрений в оросительную сеть, необходимо установить подкормщик для удобрений. Существует два способа подачи концентрированных удобрений в систему:

1) Эжекционный. Данный способ заключается в том, что в месте подключения подкормщика создают перепад давления.

2) Инжекционный. При этом способе происходит впрыскивание в систему удобрений насосом-дозатором.

При внесении удобрений не исключается возможность их взаимодействия с компонентами воды, используемой для орошения. Например, если внести в природную воду с повышенной жесткостью фосфорные удобрения, это может привести к образованию осадка в трубах.

Полив дождеванием

Дождевание — это искусственно созданный дождь, который увлажняет под действием капиллярных сил слой почвы, воздух над почвой, а также надземную часть растений. К тому же при дождевании не происходит ухудшения структуры орошаемой почвы. Еще одним плюсом этого способа полива являются не слишком большие материальные затраты.

Этот способ используется на участках с близким залеганием грунтовых вод, то есть там, где существует опасность их подъема. Целесообразно применять дождевание на участках c большим уклоном, а также со сложным рельефом и супесчаными почвами.

Учитывая впитывающую способность почвы, регулируют интенсивность дождя. Например, для тяжелых почв — 0,1..0,2 мм/мин, для средних — 0,2. 0,3, для легких — 0,5. 0,8. Чтобы не нарушать структуру почвы и избежать образования луж, капли дождя должны быть не более 1. 2 мм. Крупные капли прибивают листья к земле, и они покрываются слоем грязи. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить диаметр насадки.

Поливная система для дождевания проста в обращении, достаточно экономична и способствует повышению урожайности культур.

Чтобы самостоятельно проложить на участке оросительную систему для дождевания, понадобятся трубы диаметром мм, краны, а также распылители. Если система является сборной, то обязательно потребуются и соединительные дета. Но такая система может быть и сварной.

Лучше всего главный трубопровод проложить в самом центре участка. А сколько установить распылителей — это висит в первую очередь от площади поливаемого участка. В саду распылители обычно размещают на земле под Деревья, а на огороде — в 80 см от поверхности земли.

Очень простым приспособлением для полива дождеванием служить обычный резиновый шланг, согнутый в кольцо. В нем через каждые 10-15 см подделываются отверстия диаметром 4-6 мм. Концы шланга надеваются на трубки дли-5-10 см, ввернутые в тройник друг против друга. На отрезке трубки, вставленной в тройник и соединенной с трубопроводом, устанавливается кран регулировки напора воды.

Шланг, согнутый в кольцо

На современном этапе промышленностью выпускаются дождевальные установки различных конструкций, также имеется большой ассортимент разбрызгивателей и насадок, которые дают хорошее качество дождя. Но при их использовании может возникнуть проблема: для их эффективной работы необходимо давление воды не менее 2-2,5 атм, а это не всегда выполнимо.

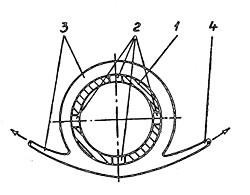

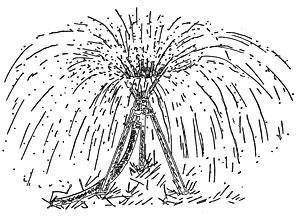

Дождевальник «Сегнерово колесо». Эта установка включает в себя горизонтальную трубку с двумя головками-распылителями на концах, а также короткую вертикальную трубку, которая соединяет горизонтальную со шлангом, подводящим воду. Подставка, на которой расположены все детали, опирается на лыжи.

При работе дождевальника вода разбрызгивается из вращающейся трубки на несколько метров.

«Сегнерово колесо»: 1 — головка-распылитель; 2 —шарнирная трубка; 3 — штуцер для подключения шланга; 4 — опора

Дождевальная установка «Улитка». Механизм работы этой установки достаточно прост. С помощью шланга осуществляется подача воды в насадку через патрубок по касательной. В ней струи воды завихряются, и «дождевой поток», принимая форму зонта, выходит из отверстия. Установка разбрызгивает воду по кругу в радиусе 1-2 м. После полива одного участка земли «Улитку» переносят на другой. Помимо обычного дождевания, применяется и мелкодисперсное (аэрозольное). Его используют при неблагоприятных для растений климатических условиях, например при воздушных засухах и суховеях.

Дождевальная установка «Улитка»

При аэрозольном дождевании образуются капли размером 400. 600 мк. Они прекрасно удерживаются на листьях растений. Наилучший эффект достигается при частом или непрерывном распределении воды на орошаемом участке.

Для аэрозольного дождевания используются насадки, а также диспергаторы различных конструкций.

Оборудование для мелкодисперсного дождевания включает мачту высотой 9-12 м и поворотную штангу с диспергаторами. Штанга работает по принципу флюгера, то есть, в зависимости от силы и направления ветра <рис. 60).

Поверхностный полив

Поверхностный полив применяют для промывки засоленных почв, а также в том случае, если впитываемость почвы оставляет желать лучшего. Благодаря ему, появляется возможность создать запас влага в почве, причем уменьшив количество поливов. Это наиболее актуально в регионах с жарким климатом.

Чтобы проводить поверхностный полив, сначала следует проложить на садовом участке металлический трубопровод. Основную трубу, имеющую наибольший диаметр, укладывают поперек уклона участка.

Трубы меньшего диаметра прокладывают от основной по середине междурядий. А уже от них отходят ответвления труб непосредственно в чаши, лунки и чеки.

Система мелкодисперсного дождевания

Соединение труб в таком трубопроводе производится автогенной сваркой. Чтобы регулировать ток воды, следует вмонтировать краны немного дальше от мест соединения труб.

На огородах вместо труб лучше прокладывать глубокие борозды. Ток воды и ее расход в этом случае регулируются глухими земляными, деревянными или металлическими перемычками.

Поверхностный полив подразделяется на:

— полив по лункам-кольцам и чашам;

— полив по бороздам.

Полив по лункам-кольцам и чашам

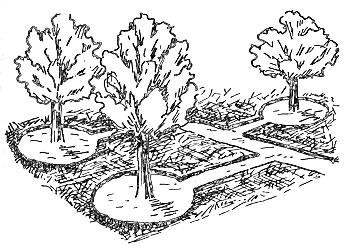

Данный способ используется в садах, которые располагается на горизонтальных уступах или на склонах и предусматривает индивидуальный полив каждого дерева. Также он наводит применение в случаях, когда растения посажены без определенного порядка.

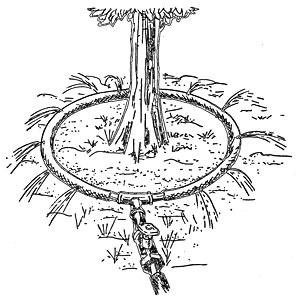

Полив по лункам-кольцам

Предварительная подготовка сада к такому поливу производится мотыгами или лопатами. Размер чаш и лунок обычно соответствует размеру кроны дерева.

Для полива по чашам вокруг каждого дерева выкапывают чашу диаметром 2-4 м. Но приствольные круги предварительно перекапывают на глубину 10-12 см. Затем рыхлую землю распределяют по окружности чаши. Должен получиться валик высотой до 30 см.

Напускают воду в чаши обычно в 1-2 приема. После каждого полива почву в чашах необходимо рыхлить.

Полив по чашам имеет ряд недостатков: во-первых, нарушается структура почвы и происходит ее сильное уплотнение, во-вторых, ухудшается подача воздуха к корням растений, в-третьих, требуются большие затраты ручного труда.

Для проведения полива по лункам-кольцам необходимо устроить вокруг каждого дерева кольцевую канаву (глубина — 0,3-0,4 м, ширина — 0,8-2 м). Затопление лунок водой производится в несколько приемов.

Этот способ, в отличие от полива по чашам, требует меньше физических затрат. Плюс к этому происходит более равномерное чтение почвы, которая меньше уплотняется, в результате чего возникает препятствий для поступления воздуха к корням.

Этот способ полива схож с двумя предыдущими. При нем также предусматривается индивидуальный полив каждого дерева.

Валики высотой 30-35 см устраивают с четырех сторон дерева. В итоге образуются квадратные чеки. Их размеры на прямую зависят от глубины заполнения их водой, а также уклона поверхности.

Полив по чекам производится, как в чаши и лунки, затоплением в несколько приемов.

Недостатком полива по чекам является неравномерное увлажнение территории сада.

Также этот способ полива требует больших затрат физических сил.

Полив по бороздам

Из всех способов поверхностного орошения этот является наиболее совершенным, а потому и наиболее распространен. Увлажнение сада при этом способе полива происходит равномерно, и вода расходуется экономнее, что немаловажно.

Борозды представляют собой параллельные русла малого перечного сечения, которые прокладываются по участку с небольшим уклоном.

Уклон способствует продвижению тока воды от начала русел к их концу.

В молодом саду во избежание повреждения корней борозды нарезают глубиной 15 см на расстоянии 70-80 см одна от другой. Если сад уже плодоносит, то борозды должны располагаться не ближе 1 м от штамба. Чаще всего длину борозд, расстояние между ними, а также их глубину устанавливают во время пробного полива.

По способу полива борозды бывают тупыми и проточными.

Тупые (затопляемые) борозды используются на садовых участках с маленьким и средним уклоном. Чтобы уменьшить продольный уклон, борозды нарезают под небольшим углом к горизонталям. Внизу тупые борозды перекрывают перемычками из земли. Если же участок имеет сравнительно большой уклон, тупые борозды располагают поперек уклона.

Длина тупых полос — 2 м и более. Заполнение их водой происходит не менее чем на 3/4 глубины.

Наибольшее применение находят тупые полосы на слабоводопроницаемых почвах, а также когда посадка растений произведена без определенного порядка.

Проточные (продольные) борозды обычно используются на участках с прямолинейной посадкой растений.

При таком поливе почва увлажняется глубоко и равномерно. Глубина продольных полос —10-15 ем. Располагаться они должны как можно ближе к штамбам.

На каком расстоянии друг от друга нарезать борозды — зависит от норм полива, типа почвы и размера поливной струи. Например, на легких суглинистых почвах расстояние обычно не превышает 50-60 см, а на глинистых — 1м.

При поливе по проточным бороздам не будет достаточным просто пропустить воду от начала до конца борозд, так как увлажнение окажется неравномерным по всей длине борозды. Наиболее приемлемо в этом случае использовать переменную струю, то есть постепенное увеличение поливной струи.

Приспособления для набора и хранения воды

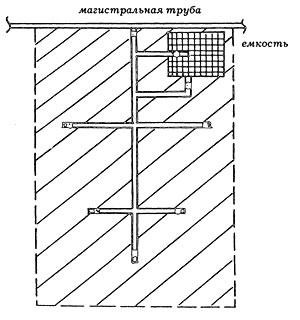

Даже при наличии водопроводной сети для полива практически повсеместно сооружаются водонапорные баки. Данное эффективное приспособление представляет собой емкость, которая устанавливается на высоте 3-4 м от земли. Это позволяет, во-первых, уберечь бак от коррозии, которая губительна для металла и со временем разрушает его, а во-вторых, увеличить напор воды, выходящей из емкости. Если участок неровный и имеет наклон, бак можно и не поднимать высоко над землёй, а установить его на самом высоком месте участка. Обычно ставят на фермы из металлических труб, пиломатериалов, се используют платформы из кирпичей или бетона. Фермы это четыре стойки, прочно скрепленные между собой и имеющие настил для емкости.

Баки обычно бывают прямоугольные и круглые. Прямоугольные емкости изготавливают путем сварки металлического листа. Для круглых баков используются трубы большого диаметра.

Наполнение бака осуществляется по шлангу с помощью наcoca из водопровода или колодца. Вариант расположения «кости на участке показан на рисунке.

Расположение емкости на участке

Водонапорному баку надо уделять должное внимание, так как он тоже нуждается в уходе. Хотя бы раз в сезон необходимо производить слив всей воды, имеющейся в емкости. Если бак сделан из неоцинкованной стали, его стенки следует промазывать битумной мастикой или битумом. Им же можно заделывать и небольшие отверстия, образовавшиеся в емкости.

На зимний период воду из бака обязательно следует слить, чтобы избежать его разрыва. В течение зимы в бак нередко утрамбовывают снег, чтобы весной получить мягкую талую воду.

Для лучшего согревания воды солнечными лучами, особенно в районах с прохладным климатом, водопроводный бак следует покрасить в темный цвет.

Источник