Принципы русской орфографической системы

Принципы русской орфографической системы

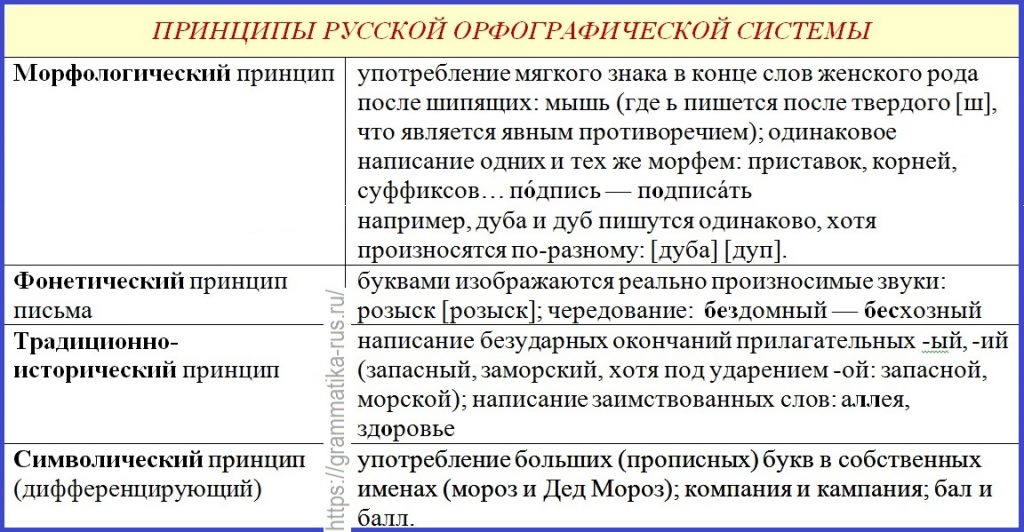

Морфологический принцип, сущность которого в следующем: морфема (значимая часть слова: корень, приставка, суффикс, окончание) сохраняет единое буквенное написание, хотя при произношении звуки, входящие в эту морфему, могут видоизменяться. На морфологическом принципе основываются следующие орфографические правила:

- написание безударных гласных, проверяемых ударением: (в корнях слов: водный – вода – водяной – наводнение; в служебных морфемах: от-мель и от-бой, мудр-ец и стар-ец, на стол-е и на стул-е).

- написание звонких и глухих согласных на конце слова (луг– луга, лук– лука) и в корне слова перед согласными (лавка – лавок, сковородка – сковородок);

- написание проверяемых непроизносимых согласных (поздний – опоздать, лестный – лесть);

- написание приставок на согласный, исключая приставки на з(отдать как отловить, надстроить как надломить и т. д.);

- употребление буквы ё после шипящих в ударной позиции в корнях слов, а также в суффиксах глаголов и отглагольных слов (ночёвка – ночевать, шёпот – шептать, размежёвка – размежевать);

- написание твердых и мягких согласных в сочетаниях с мягкими согласными, т.е. написание мягкого знака при исконной мягкости и отсутствие его при позиционной мягкости (мостик – мост мягкость звука Н’ перед твёрдым согласным Т не сохранилась. Следовательно, это позиционная мягкость – смягчение твёрдого Н перед мягким Т’ «Ь» в этом случае не пишется; но восьми – восьмой мягкость звука С’ сохранилась, следовательно, это исконная мягкость, обозначаемая на письме Ь.);

- написание безударных окончаний имен существительных, которые обычно проверяются по ударяемым окончаниям существительных того же склонения и в той же падежной форме (ср.: в дере׳вне, в па׳рке – в седле׳; в ра׳дости – в степи׳; в не׳бе – в ведре׳ и т. п.). Безударные окончания прилагательных проверяют ударным окончанием вопроса: синюю кофту – какую?; синяя кофта – какая?

- написание суффиксов и неизменяемых на письме приставок (отдыхать- отходить — отыграть); также проверяются и суффиксы, например, в суффиксе «ЛИВ» буква «И» пишется как в ударной, так и в безударной позиции (сиротливый, талантливый); правописание постфикса -ся (учиться, учится, мойся)

Фонетический принцип, в соответствии с которым слова или их части пишутся так, как они произносятся. Фонетический принцип (или фонетические написания) заключается в том, что написание передает звучание слова, буквой в данном случае обозначается не фонема, а звук. Фонетические написания близки к фонетический транскрипции (как известно, транскрипция – это передача звучащей речи на письме). В современном письме немало таких написаний, в которых не возникает расхождений между звучанием и письмом: луна, шли, стол, туман, крыли, конь

К фонетическим написаниям относятся:

- написание приставок, оканчивающихся на з(из-, воз-, вз-, низ-, раз-, роз-, без-, чрез-, через-) с буквой с перед глухими согласными и с буквой з перед всеми другими согласными и перед гласными (издать – исписать, возносить – воспевать, вставать – взбираться, низложить – ниспровергнуть, раздать – распространить, бессловесный – бездорожье, чрезвычайный – чересполосица);

- написание буквы ав безударной приставке раз- (рас-), несмотря на то, что под ударением в этой приставке пишется о (разда׳ть – ро́здал, расписа׳ть – роспись, рассказывать – россказни, рассы́пать – россыпь);

- написание буквы ы после приставок на согласный (исключая приставки меж-, сверх- и заимствованные приставки) перед начальной буквой и корня (ср.: предыстория – поискать – сверхинтересный). Кроме того, после твердых согласных в сложносокращенных словах сохраняется буква и (мединститут, спортинвентарь);

- написание буквы о в суффиксах –онок –онкапосле шипящих (медвежонок, шапчонка и т. п.);

- написание буквы ы после ц в окончаниях имен существительных и прилагательных (улицы, огурцы, бледнолицый, Куницын и т. п.);

- отсутствие буквы ь в прилагательных с суффиксом –ск-, образованных от существительных, оканчивающихся на ь (мозырский – от Мозырь, зверский – от зверь; ср.: сентябрьский – от сентябрь, декабрьский – от декабрь).

- Написание отдельных слов (свадьба – ср.: сват, сватать).

Традиционный (исторический) принцип русской орфографии заключается в том, что то или иное написание обусловлено законами языка на определенном этапе его исторического развития. В современном языке такие написания сохраняются по традиции. Традиционный принцип заключается в том, что он отражает написание фонем в слабых позициях: звуки обозначаются одной из ряда возможных букв.

К традиционным (историческим) написаниям относятся следующие:

- безударные гласные, непроверяемые ударением (молоко, сарай);

- написание слов (чаще заимствованных) с непроверяемыми безударными гласными а, о, е, и, я (сапоги, лаборатория, панорама, коллектив, обоняние, винегрет, дирижер, дефицит, интеллигент, смятение, месяц, заяц и т. д.);

- написание корней с чередующимися гласными а/о, е/и (заря – озарение – зори; загар – загорать – пригарь и др., кроме слов с разным значением, типа макать — вымокнуть, подровнять — выровнять);

- написание букв и, е после букв ж, ш и ц (как известно, звуки [ж], [ш] были мягкими до ХІV века, а [ц] – до ХVІ века): шесть, жесть, лыжи, ширина, шиповник, цель, целый, квалификация, цитата, цирк и др.

- написание двойных согласных в корнях заимствованных слов (килограмм, коралл, шоссе, барокко, антенна, ассимиляция и др.);

- написание буквы г на месте звука [в] в окончаниях –ого, -его родительного падежа прилагательных и причастий (сильного, синего, идущего и др.);

- написание буквы ь после твердых шипящих ж, ш в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в форме изъявительного наклонения (идешь, смотришь, читаешь) и в формах повелительного наклонения (ешь, режь, намажь). Кроме того, по традиции пишется ь после шипящих на конце наречий, за исключением слов уж, замуж, невтерпеж (лишь, напрочь, точь-в-точь, навзничь, настежь и др.);

- написание слов с непроверяемыми гласными в сочетаниях оро, оло (молоко, корова);

- написание отдельных заимствованных слов (рюкзак, асфальт, вокзал и др.).

Дифференцирующие (смысловой) различающиеся написания объясняют правописание различных по смыслу слов и словоформ, относящихся к омонимам. Именно благодаря наличию дифференцирующих написаний различаются омонимы, омоформы, омофоны. Так, например, написание букв а или о помогает понять, в каком значении употреблены слова кампания «событие, мероприятие» и компания (группа людей). Значение омонимов может различаться написанием одиночной и удвоенной буквы: бал (праздничный вечер) и балл (оценка); написанием прописной и строчной букв: Роман (мужское имя) и роман (литературный жанр), Орел (город) и орел (птица) и т. п.

К числу дифференцирующих относятся следующие написания:

- наличие или отсутствие буквы ь у слов с основой на шипящий (наличие ь у слов женского рода: дочь, печь, рожь, мощь; отсутствие ь у слов мужского рода: страж, марш, плащ);

- написание букв о или ё для разграничения имен существительных и глагольных словоформ (ожог, поджог – имена существительные и ожёг, поджёг – глаголы в форме прошедшего времени мужского рода);

- написание некоторых корней с чередующимися гласными, выбор которых определяется семантикой слова (ср.: макать перо в чернила – вымокнуть под дождем; подровнять (сделать ровным) – выравненный (сделанный равным);

- написание приставок пре-, при- также зависит от семантики слова (ср.: предать друга – придать форму, преемник (последователь) – приемник (аппарат));

- написание окончаний -ом, -ым в форме творительного падежа единственного числа существительных на -ов, -ин, обозначающих фамилии людей и названия населенных пунктов (ср.: с Сергеем Борисовым – с городом Борисовом);

- написание ъ, ь зависит от расположения этих букв в слове (ср.: подъезд, объём, предъюбилейный, необъятный – воробьи, вьюнок, льётся, скамья, на скамье);

- некоторые слитные, раздельные или дефисные написания, с помощью которых уточняются лексико-грамматические значения омонимичных слов (ср.: тоже (союз) – то же (местоимение с частицей), оттого – наречие или часть союза, от того – местоимение с предлогом и т. п.).

- В соответствии с этим принципом написание отражает стремление разграничить омонимы, передавая полностью их звуковой облик разными графическими способами: ожЕг – ожОг; баЛ – баЛЛ и т.п.

Тесты на тему Принципы русской орфографии

Тест на тему Фонетический принцип орфографии

Тест на тему Морфологический принцип орфографии

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Орфография в табл.», «Таблицы«, «Орфографический разбор«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник

Принципы русской орфографии

Современная русская орфография основывается на Своде правил, опубликованном в 1956 г. Правила русского языка отражены в грамматиках русского языка и орфографических словарях. Для школьников выходят специальные школьные орфографические словари.

Язык меняется, поскольку меняется общество. Появляется много новых слов и выражений, своих и заимствованных. Правила написания новых слов устанавливаются Орфографической комиссией и фиксируются орфографическими словарями. Самый полный современный орфографический словарь составлен под редакцией ученого-орфографиста В.В.Лопатина (М., 2000).

Русская орфография – это система правил написания слов.

Она состоит из пяти основных разделов:

1) передача буквами фонемного состава слов;

2) слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) написания слов и их частей;

3) употребления прописных и строчных букв;

4) перенос части слова с одной строки на другую;

5) графические сокращения слов.

Разделы орфографии – это большие группы орфографических правил, связанные с разными видами трудностей передачи слов на письме. Каждый раздел орфографии характеризуется определёнными принципами, лежащими в основе орфографической системы..

Принципы русской орфографии

В основе современной русской орфографии лежат несколько принципов. Основным из них является МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП, сущность которого в следующем:

морфема (значимая часть слова: корень, приставка, суффикс, окончание) сохраняет единое буквенное написание, хотя при произношении звуки, входящие в эту морфему, могут видоизменяться.

Так, корень хлеб во всех родственных словах пишется одинаково, но произносится по-разному в зависимости от того, какое место в слове занимают гласный или согласный звуки, ср.: [хл’иэба], [хл’ьбавос]; приставка под- в словах подпилить и подбить одна и та же, несмотря на разное произношение, ср.: [пътп’ил’ит’] [падб’ит’]; прилагательные насмешливый и хвастливый имеют один и тот же суффикс -лив-; безударное окончание и ударное обозначаются одинаково: в столе — в книге, большого — великого, синего — моего и т.п.

Руководствуясь именно этим принципом, мы проверяем истинность той или иной морфемы путем подбора родственных слов или изменением формы слова таким образом, чтобы Морфема оказалась в сильной позиции (под ударением, перед р, л, м, н, j и т.д.), т.е. была бы четко обозначена.

Роль морфологического принципа в орфографии велика, если иметь в виду, что в русском языке широко развита система внутриморфемных чередований, обусловленных разными причинами.

Наряду с морфологическим действует и ФОНЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП, в соответствии с которым слова или их части пишутся так, как они произносятся.

Например, приставки на з изменяются в зависимости от качества следующего за приставкой согласного: перед звонким согласным слышится и пишется в приставках буква з (без-, воз-, из-, низ-, раз-, роз-, чрез-, через-), а перед глухим согласным в этих же приставках слышится и пишется буква с, ср.: возразить — воскликнуть, избить — испить, низвергнуть — ниспослать и т.п.

Действием фонетического принципа объясняется и написание гласных о — ё после шипящих в суффиксах и окончаниях разных частей речи, где выбор соответствующего гласного зависит от ударения, ср.: клочок — ножичек, парчовый — кочевой, свечой — тучей и т.п.

Корневой гласный и после русских приставок на согласный переходит в ы и обозначается этой буквой тоже в соответствии с фонетическим принципом, т.е. пишется так, как слышится и произносится: предыстория, предыюльский, розыгрыш, разыгрывать и т.п.

Действует в нашей орфографии также ИСТОРИЧЕСКИЙ, или ТРАДИЦИОННЫЙ ПРИНЦИП, по которому слова пишутся так, как они писались раньше, в старину.

Так, написание гласных и, а, у после шипящих — это отголосок древнейшего состояния фонетической системы русского языка. По этому же принципу пишутся и словарные слова, а также заимствованные. Объяснить такие написания можно только с привлечением исторических законов развития языка в целом.

Существует в современной орфографии и ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО НАПИСАНИЯ (смысловой принцип), согласно которому слова пишутся в зависимости от их лексического значения, ср.: ожёг (глагол) и ожог (существительное), компания (группа людей) и кампания (какое-либо мероприятие), бал (танцевальный вечер) и балл (единица оценки).

Кроме названных в правописании необходимо отметить и ПРИНЦИП СЛИТНОГО, ДЕФИСНОГО И РАЗДЕЛЬНОГО НАПИСАНИЯ: сложные слова мы пишем слитно или через дефис, а сочетания слов — раздельно.

Подводя итог, можно говорить о том, что многообразие правил русской орфографии объясняется, с одной стороны, особенностями фонетического и грамматического строя русского языка, спецификой его развития, а с другой — взаимодействием с другими языками, как славянскими, так и неславянскими. Результатом последнего является большое количество слов нерусского происхождения, написание которых приходится запоминать.

Источник