Сущность изображения рельефа горизонталями

Изображение рельефа на топографических картах дает полное и достаточно подробное представление о неровностях земной поверхности, их форме и взаимном расположении.

Рельеф является одним из важнейших элементов местности. Рельеф изображается горизонталями. В 20-х гг. 18 в. во Франции и в России независимо друг от друга стали изображать рельеф горизонталями.

Рельеф местности пересекается секущими плоскостями. Эти плоскости параллельны основной уровненной поверхности и отстоят одна от другой на равных расстояниях. В результате пересечения получаются горизонтали, которые затем в заданном масштабе проектируются на плоскость (в соответствующем масштабе).

Горизонталь – это замкнутая линия, изображающая на карте горизонтальный контур неровностей, все точки которого на местности расположены на одной высоте над уровнем моря (линия равных высот).

На примере рисунка 1 рассмотрим сущность изображения рельефа горизонталями. На рисунке показан остров с вершинами А и В и береговой линией D, E, F. Замкнутая кривая d, e, f представляет собой изображение береговой линии в плане. Поскольку береговая линия является сечением острова уровенной поверхностью океана, изображение этой линии на карте представляет собой нулевую горизонталь, все точки которой имеют высоту, равную нулю.

Рисунок 1. – Сущность изображения рельефа горизонталями

Допустим, что уровень океана поднялся на высоту h, тогда образуется новое сечение острова воображаемой секущей плоскостью h–h. Проектируя это сечение с помощью отвесных линий, получим на карте изображение первой горизонтали, все точки которой имеют высоту h. Точно так же можно получить на карте изображение и других сечений, выполненных на высотах 2h, Зh, 4h и т.д. В результате на карте будет иметь место изображение рельефа острова горизонталями. При этом рельеф острова изображается тремя горизонталями, охватывающими остров целиком, и двумя горизонталями, охватывающими отдельно каждую из вершин. Вершина А несколько выше 4h, а вершина В несколько выше 3h относительно уровня океана. Скаты возвышенности А круче, чем скаты возвышенности В, поэтому в первом случае горизонтали на карте расположены ближе друг к другу, чем во втором.

Из рисунка 1 видно, что способ изображения рельефа горизонталями позволяет правильно не только отображать формы рельефа, но и определять высоты отдельных точек земной поверхности по высоте сечения рельефа и крутизне скатов. На топографических картах горизонтали проводятся толщиной 0,1 мм.

Высота сечения рельефа – это разность высот двух смежных секущих поверхностей (заданное расстояние между секущими плоскостями).

На карте она выражается разностью высот двух смежных горизонталей. В пределах листа карты высота сечения рельефа, как правило, является постоянной. Высота сечения может быть определена на топографических картах как разность высот между двумя соседними горизонталями. На карте заложение можно определить как расстояние между двумя смежными по скату горизонталями (то есть расстояние между двумя соседними горизонталями является заложением). Направление ската определяется как перпендикуляр горизонтали, лежащей в плоскости ската. Заложение всегда меньше ската. Чем меньше заложение, тем больше крутизна ската. Высота сечения на топографической карте в данном масштабе постоянна. При увеличении заложения угол х уменьшается.

На рисунке 2 показан вертикальный разрез (профиль) ската. Через точки М, N, О проведены уровенные поверхности на расстоянии друг от друга, равном высоте сечения h. Пересекая поверхность ската, они образуют кривые линии, ортогональные проекции которых в виде трех горизонталей показаны в нижней части рисунка.

Рисунок 2. – Профиль ската:

h – высота сечения рельефа; а – заложение горизонталей; α – крутизна ската

Расстояния тn и по между горизонталями являются проекциями отрезков МN и NO ската. Эти проекции называются заложениями горизонталей. Из рисунка видно, что заложение всегда короче наклонного отрезка ската. При данной высоте сечения чем больше горизонталей на скате, тем он выше, чем ближе горизонтали одна к другой, тем скат круче. Следовательно, по числу горизонталей можно определять превышение одних точек местности над другими, а по расстоянию между горизонталями, то есть по величине заложения, судить о крутизне ската.

Величина заложения (при определенной высоте сечения рельефа) зависит от крутизны ската и от направления по отношению к горизонталям. На рисунке 3 в перспективе показан участок ската между горизонталями АА и ВВ. Из любой точки на скате, например из точки О, можно провести по скату рядлиний в разных направлениях. По скату проведены прямые линии ОМ, ОМ1 и ОМ2, их ортогональные проекции О1М, О1М1, О1М2 являются заложениями. Из рисунка видно, что при одинаковой высоте сечения рельефа в зависимости от изменения крутизны ската меняется и величина заложения.

Рисунок 3. — Изменение заложения

Линии ОМ, ОМ1 и ОМ2 наклонены под разными углами (α, α1, α2) к горизонтальной плоскости. Угол наклона линии ОА равен нулю, так как она является горизонталью. Наибольший угол наклона будет в том случае, когда направление, перпендикулярное горизонтали на рисунке ОМ, перпендикулярно АА1. Это направление соответствует наибольшей крутизне ската и называется направлением ската.

Крутизна ската – это угол, составленный направлением ската с горизонтальной плоскостью в данной точке.

Детальность изображения рельефа горизонталями зависит от высоты сечения рельефа для данного масштаба карты, которая связана с заложением и крутизной ската формулой

Рисунок 4. – Элементы ската:

h – высота ската; d – заложение ската

Из формулы видно, что чем подробнее требуется изобразить рельеф горизонталями, тем меньшую надо брать высоту сечения и тем меньшими будут заложения при постоянной крутизне скатов. Однако излишне малая высота сечения ведет к чрезмерной детализации изображения рельефа, в результате чего изображение теряет наглядность. На наших топографических картах за основную принята высота сечения, обеспечивающая раздельное изображение горизонталями скатов крутизной 45°.

Установленная для каждого масштаба карты высота сечения рельефа обеспечивает наглядность изображения рельефа и сравнимость крутизны скатов, что важно при оценке проходимости и защитных свойств местности.

Для того чтобы не забивать карту слишком большой густотой горизонталей, высота сечения рельефа для карт горных районов иногда увеличивается. Для карт равнинной местности с целью более детального изображения подробностей рельефа высота сечения уменьшается. Высота сечения изменяется также в зависимости от масштаба карты. Чем мельче масштаб карты, тем больше высота сечения, и наоборот.

Высота сечения рельефа для топографических карт различных масштабов в зависимости от характера местности дана в таблице 1. Из таблицы видно, что чем крупнее масштаб карты, тем меньше высота сечения рельефа, следовательно, более подробно изображается рельеф.

Таблица 1. – Высота сечения рельефа в зависимостиот характера местности

| Местность | Высота сечения рельефа для карты масштаба | ||||

| 1:25 000 | 1:50 000 | 1:100 000 | 1:200 000 | 1:500 000 | |

| Плоскоравнинная | 2,5 | 10 | 20 | 20 | 50 |

| Плоскоравнинная залесенная | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 |

| Равнинная пересеченная, всхолмленная с преобладающими углами наклона до 60, песчаная пустыня | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 |

| Предгорная и горная | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 |

| Высокогорная | 10 | 20 | 40 | 40 | 100 |

Основная высота сечения рельефа для карты масштаба 1:1 000 000 устанавливается в соответствии с высотными поясами по следующей шкале: от 100 м ниже уровня моря до 400 м над уровнем моря – 50 м, от 400 до 1000 м – 100 м, выше 1000 м – 200 м.

Основные горизонтали – это горизонтали на карте, соответствующие установленной для нее высоте сечения.

На картах они вычерчиваются коричневыми сплошными тонкими или утолщенными линиями. Основные горизонтали, вычерчиваемые утолщенными линиями, называются утолщенными горизонталями. Они служат для облегчения счета горизонталей при определении высот точек местности. На всех картах утолщаются нулевая и каждая пятая основные горизонтали, а на карте масштаба 1:25 000, создаваемой на районы с высотой сечения рельефа 2,5 м, утолщается каждая десятая основная горизонталь.

Выразить основными горизонталями все формы и детали рельефа не всегда возможно. Для отображения характерных форм и деталей рельефа (перегибов скатов, вершин, седловин и т.п.), а также для изображения рельефа равнинных участков, когда заложения между основными горизонталями очень велики (более 3…4 см на карте), используют дополнительные сечения (АВ и СД на рисунке 5) посредине между основными сечениями. Соответствующие этим сечениям горизонтали называются дополнительными или полугоризонталями. Они изображаются в виде прерывистых линий только в тех местах, где им необходимо выразить какие-либо формы и детали рельефа, не выражающиеся основными горизонталями. При изображении дополнительными горизонталями вершин и седловин обязательно показывают ответные дополнительные горизонтали на противоположных склонах. Данная горизонталь проводиться толщиной 0,1 мм. Расстояние между штрихами – 1 мм.

Рисунок 5. – Изображение рельефа дополнительными и вспомогательными горизонталями

Для изображения отдельных деталей рельефа (блюдец в степных районах, западин, отдельных небольших высот и бугров на плоскоравнинной местности), которые не передаются основными или дополнительными горизонталями, применяются вспомогательные горизонтали. Они проводятся на произвольной высоте таким образом, чтобы лучше передать данную форму рельефа. Вычерчивают вспомогательные горизонтали, как и дополнительные, прерывистыми линиями, но с более короткими звеньями. Ответные вспомогательные горизонтали на противоположных склонах не проводят. Вспомогательная горизонталь проводится на 1/4 высоты.

Горизонтали проводят через обозначения всех объектов без разрыва, за исключением обозначений дорог, рек и каналов, изображаемых в две линии, промоин и оврагов шириной менее 3 мм в масштабе карты, выемок, ям и карьеров, а также внемасштабных условных знаков. Способ изображения рельефа горизонталями позволяет правильно не только отображать формы рельефа, но и определять высоты отдельных точек земной поверхности по высоте сечения рельефа и крутизне скатов.

Источник

Способ горизонталей

Горизонтали представляют собой уменьшенные в масштабе карты горизонтальные проложения линий равных высот, иначе, кривые замкнутые линии, соединяющие одинаковые по высоте точки местности. Высотные отметки являются исходными данными для построения горизонталей. Способ горизонталей разработан французами Бьюшем и Трюэлем в XVII в. В 1697 г. роттердамский (Голландия) землемер Анселин впервые применил этот способ для отображения рельефа дна реки Маае. Способ горизонталей стал широко применятся со второй половины XIX в. с появлением мензульной съемки (рис. 6.2).

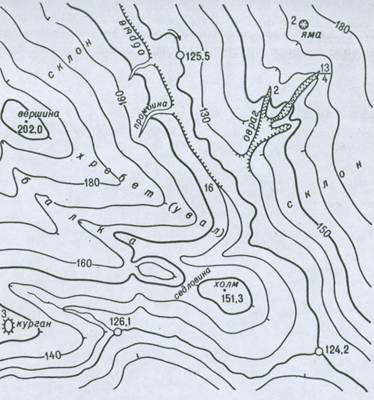

Рис. 6.2 Изображение форм рельефа участка местности с помощью горизонтали, высотных отметок и условных обозначений

Горизонтали – основной способ изображения рельефа на топографических картах. Более того, изображение рельефа многими другими способами – раскраской по ступеням высот, штрихами, отмывкой и т. п. – выполняется по рисунку с горизонталями. На топографических картах в дополнение к горизонталям рельеф изображается высотными отметками и специальными условными обозначениями отдельных элементов и форм рельефа (промоины, обрывы, курганы, ямы, скалы-останцы, песчаные осыпи и др.). Кроме того, знаками синего цвета отображаются фирные поля, ледники и другие элементы современного оледенения.

Способ горизонталей позволяет передавать геометрически точно неровности земной поверхности, позволяет решать задачи по определению высот, крутизны склонов, стоить профили, определять формы и типичные черты ландшафтов. Горизонтали не только математические линии равных высот, но и линии рисующие формы рельефа. Пол начертанию горизонталей можно судить о типе рельефа – округлые, плавные горизонтали свидетельствуют о мягких формах рельефа; извилистые и угловатые – характеризуют резкие формы рельефа.

Важной проблемой при изображении рельефа является выбор высоты сечения рельефа – интервала между двумя соседними горизонталями. Для топографических карт приняты стандартные сечения в зависимости от масштаба карты и особенностей рельефа. Для отображения микроформ рельефа, его деталей применяются полугоризонтали (половина высоты сечения) или четвертьгоризонтали (четверть высоты сечения).

Для мелкомасштабных карт высота сечения (шкала сечения) устанавливается переменной, причем с нарастанием высот интервалы сечения увеличиваются, но определенные границы интервалов в различных шкалах сохраняются одинаковыми. Это горизонтали 200 м – граница низменностей и возвышенностей, 1000 м (иногда 750) – граница средних гор, 2000 м – граница высоких гор и нагорий, 3000 и 5000 м.

Наиболее сложным является процесс генерализации горизонталей, их обобщение с целью отображения характера рельефа. Нельзя делать механическое уменьшение (копирование) рисунка картматериала, необходимо, изучив характер рельефа на крупномасштабной карте, отдельные мелкие детали, не существенные для мелкомасштабной карты, исключить, а характерные особенности подчеркнуть соответственной рисовкой.

Для соблюдения точности передачи рельефа на мелкомасштабных картах применяется метод структурных линий, разработанный И. П. Заруцкой. Суть этого способа состоит в том, что на картматериале проводят основные структурные линии рельефа (хребты, водоразделы, характерные перегибы рельефа) и переносят их голубым цветом на составляемую карту. Затем наносят характерные высотные точки и переносят с большой точностью горизонтали, оконтуривающие характерные перегибы местности. В промежутках между этими горизонталями рисуют отдельные формы рельефа в соответствии с принятой шкалой сечения и с соответствующей генерализацией.

Для придания горизонталям большей выразительности картографы стали применять дополнительно боковое освещение. Так, во второй половине XIX в. инженер-генерал русской армии Э. И. Тотлебен применил утолщение горизонталей на затемненных склонах (затемненные горизонтали) и утончение их на осветленных (осветленные горизонтали).

В настоящее время начали изображать горизонтали двумя цветами: черным – на затененных склонах и белым – на осветленных, постепенно меняя толщину линий при переходе от света к тени. Этот способ впервые применил для изображения рельефа дна Тихого океана японский картограф И. Танака. Этот способ (он получил название «способ Танако») стал широко применяться на батиметрических картах.

Источник