- Словарь начинающего исследователя

- Тайм-менеджмент: 15 методов эффективного управления временем

- Что такое тайм-менеджмент

- Принципы тайм-менеджмента

- Лучшие методы тайм-менеджмента

- 1. Подготовка с вечера

- 2. Хотя бы N минут

- 3. Дедлайны

- 4. Поедание «лягушки»

- 5. Мелкие задачи

- 6. Автофокус

- 7. Сделайте это завтра

- 8. Деление большой задачи

- 9. Одна задача в один промежуток времени

- 10. Методы фиксированного времени

- 11. Принцип девяти дел

- 12. Канбан

- 13. Хронометраж

- 14. Матрица Эйзенхауэра

- 15. Тайм-менеджмент по хронотипу

- Приложения для управления временем

- Книги по тайм-менеджменту

Словарь начинающего исследователя

«…будет бессмысленно либо несправедливо говорить, что у людей нет способности к какой — то деятельности, если у них никогда не было возможности попрактиковаться или хотя попробовать себя в ней…

Итак ,вы начинающий исследователь, , пытающийся организовать свою работу в новой для вас исследовательской деятельности Первое, с чего нужно начать — познакомится с терминологией:

1Исследование– деятельность, направленная на получение новых знаний о существующем в окружающем мире объекте или явлении(исследование делится на учебное и научное и на проектное)

Научно-исследовательская деятельность – это вид деятельности, направленный на получение новых объективных научных знаний.

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной целью которой является образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления.

Метод проектов – способ эффективного выстраивания какого-либо типа деятельности. Это метод, позволяющий спланировать исследование, конструкторскую разработку, управление с тем, чтобы достичь результата оптимальным способом. В этом смысле любая сознательная деятельность является проектом постольку, поскольку предполагает достижение этого результата и работу по организации и планированию движения к нему. Нужно хорошо понимать, что проект реализации исследования не является проектом, а остается исследованием, которое организовано проектным методом.

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов

Методы исследования можно разделить на: теоретические, исторические, математические, эмпирические.

Математические и статистические методы применяются для обработки полученных данных методами опроса и эксперимента, а также для установления количественных зависимостей между изучаемыми явлениями. Они помогают оценить результаты эксперимента, повышают надежность выводов, дают основания для теоретических обобщений. Наиболее распространенными из математических методов являются

ранжирование, расстановка элементов системы по рангу, по признакам значимости, масштабности; установление порядка расположения, места лиц, проблем, целей и задач в зависимости от их важности, весомости.(эконом словарь)

шкалирование. или построение шкалы, – это процедура, с помощью которой исследователь формирует шкалу и приписывает отдельным случаям оценки на этой шкале.

рассматривая метод как способ достижения цели, и в исследовании можно использовать следующие методы: наблюдение, сравнение, счёт, измерение, эксперимент, анализ и синтез,

К общенаучным методам относятся: наблюдение, сравнение, счёт, измерение, эксперимент, обобщение, абстрагирование, формализация, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, идеализация, ранжирование, а также аксиоматический, гипотетический, исторический и системные методы.

Наблюдение — это способ познания объективного мира, основанный на непосредственном восприятии предметов и явлений при помощи органов чувств без вмешательства в процесс со стороны исследователя.

Методы опроса — беседа, интервью, анкетирование.

беседа — самостоятельный или дополнительный метод исследования, применяемый с целью получения необходимой информации или разъяснения того, что не было достаточно ясным при наблюдении. При проведении беседы, ответы не записываются Разновидностью беседы является интервью (в отличие от беседы при интервьюировании . исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной последовательности. Во время интервью ответы записываются открыто.

анкетирование — метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те, кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Беседу и интервью называют опросом «лицом к лицу», анкетирование — заочным опросом.

Сравнение — это установление различия между объектами материального мира или нахождения в них общего, осуществляемое как при помощи органов чувств, так и при помощи специальных устройств.

Счёт — это нахождение числа, определяющего количественное соотношение однотипных объектов или их параметров, характеризующих те или иные свойства.

Измерение — это физический процесс определения численного значения некоторой величины путём сравнения её с эталоном.

Эксперимент -—специально организованная проверка того или иного метода, приема работы для выявления его эффективности, т.е. проведение серии опытов (создание экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение реакций.

Обобщение — определение общего понятия, в котором находит отражение главное, основное, характеризующее объекты данного класса. Это средство для образования новых научных понятий, формулирования законов и теорий.

Абстрагирование — это мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей, отношений предметов и выделение нескольких сторон, интересующих исследователя. Оно, как правило, осуществляется в два этапа. На первом этапе определяются несущественные свойства, связи и т. д. На втором — исследуемый объект заменяют другим, более простым, представляющим собой упрощённую модель, сохраняющую главное в сложном.

Анализ — метод познания при помощи расчленения или разложения предметов исследования (объектов, свойств и т. д.) на составные части. В связи с этим анализ составляет основу аналитического метода исследований.

Синтез — соединение отдельных сторон предмета в единое целое. Анализ и синтез взаимосвязаны, они представляют собой единство противоположностей. Различают следующие виды анализа и синтеза: прямой или эмпирический метод;

2Проект направлен на создание того, чего еще не существует (например, нового здания, компьютерной программы, социального эффекта)

3Реферат-(по БСЭ)(от лат. refero — докладываю, сообщаю), краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. ), те чаще всего представляет собой

обзор литературных источников по избранной проблематике

4Научно-техническое творчество— вид деятельности, состоящий в теоретическом решении и материальном воплощении каких-либо технических задач в виде макетов, моделей и опытных образцов.

К элементам исследовательской деятельности относятся:

1. Методы исследования.

2. Наличный экспериментальный материал.

3. Интерпретация данных и вытекающие из них выводы.

1. Объектная область, объект и предмет.

Работа над любым исследованием начинается с определения названной “системы”. Ее составляют три элемента: “объектная область”, “объект” и “предмет” исследования. Этот этап предшествует выбору темы исследования.

Объектная область исследования – это сфера науки и практики, в которой находится объект исследования. В школьной практике она может соответствовать той или иной учебной дисциплине, например математике, биологии, литературе, физике и т. д.

Объект исследования – это определенный процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию. Объект – это своеобразный носитель проблемы, то, на что направлена исследовательская деятельность. С понятием объекта тесно связано понятие предмета исследования.

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области объекта). Именно предмет исследования определяет тему работы.

2. Тема, проблема и актуальность исследования.

Тема – ракурс, в котором рассматривается проблема. Она представляет объект изучения в определенном аспекте, характерном для данной работы.

Основные критерии выбора темы:

– желательно, чтобы тема представляла интерес для вас не только на данный, текущий момент, но и вписывалась в общую перспективу вашего профессионального развития

– очень хорошо, если выбор темы обоюдно мотивирован вашим интересом к ней и вашего педагога.

– тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по выбранной теме должны быть доступны оборудование и литература.

актуальность – – обязательное требование к любой работе. Актуальность может состоять в необходимости получения новых данных и необходимости проверки новых методов и т. п.

можно рекомендовать изучение литературы по определенной схеме:

Основное содержание цитаты

Содержание цитируемого материала

(если дословно, то обязательны кавычки; излагаемые своими словами факты, оценки, выводы автора кавычек не требуют)

Библиографические данные издания

(с обязательным указанием страницы)

(Гипотеза — это слово греческого происхождения, дословно переводится как «основание», «предположение»,это утверждение, которое не является ни истинным, пока не подтвердилось, ни ложным, пока не опроверглось, но используется как рабочая версия. )

Гипотеза должна удовлетворять ряду требований:

– быть логически непротиворечивой;

— Как оформить результаты исследования.

Оформление результатов исследования – один из самых трудных и важных этапов работы. Главная задача исследователя – описать полученные результаты в форме понятной и убедительной аудитории Нужно помнить, что исследовательской работе школьника предъявляются те же требования, что и к любой научной статье или отчету. Большая часть советов и рекомендаций приведена из статьи «Технология научного исследования» (Исследовательская работа школьников, №2, 2007).

Источник

Тайм-менеджмент: 15 методов эффективного управления временем

Что такое тайм-менеджмент

Экономист Питер Друкер писал, что менеджмент будет все больше выходить за рамки коммерческих предприятий, где появился в попытке организовать производство вещей.

Тайм-менеджмент — это техники и методы для управления временем. Это самоорганизация и управление собой. Тайм-менеджмент помогает человеку или компании планировать время и экономить ресурсы.

Например, если завалило работой, а вы не знаете, за что браться в первую очередь, следует расставить приоритеты. Матрица Эйзенхауэра помогает разобраться, какие задачи срочные и важные, а какие просто отвлекают.

Чем больше задуманного мы успеваем сделать, тем лучше качество нашей работы и жизни в целом. А в условиях цифровой трансформации и ускорения изменений, четкое распоряжение временем помогает сохранять фокус на целях и не отклоняться от курса.

Принципы тайм-менеджмента

Практически все существующие методы управления временем состоят из трех компонентов: приоритизации, планирования и структурирования.

- Приоритизация. Чтобы выполнить задачу, нужно определить, насколько она срочная, сложная и важная, и только потом приступить к ее выполнению.

- Планирование. Чтобы выполнить задачу, нужно разобраться, когда ее следует сделать и сколько времени на это уйдет.

- Структурирование. Чтобы выполнить задачу, нужно понять, как отслеживать ее выполнение и результаты.

Большая часть техник тайм-менеджмента опирается на структурирование и приоритизацию, и только малая часть — сложная комбинация всех трех принципов. Мы разберем 15 лучших методов тайм-менеджмента: от простых техник к сложным системам управления.

Лучшие методы тайм-менеджмента

1. Подготовка с вечера

Подготовка с вечера подойдет тем, кому трудно вставать рано утром — совет психолога Ника Уигнала [1]. Записывайте рабочие и личные задачи на завтра в конце рабочего дня. Так вы поймете свою нагрузку заранее и распределите задачи без утренней спешки. Можно готовить вечером план задач, рабочую одежду или обед с собой, если вы работаете вне дома.

2. Хотя бы N минут

Метод помогает справиться с прокрастинацией — откладыванием задач «на потом», даже если это важные или срочные дела. Если вы не хотите ничего делать, попробуйте начать хотя бы с нескольких минут на задачу: пять или десять. По мнению Джулии Мюллер, профессора Университета Лейпцига, так у человека останется право передумать, и оно повышает чувство контроля над ситуацией. Он перестает думать, что его принуждают делать что-то, чего он делать совершенно не хочет [2], поэтому дальнейшая работа идет легче.

3. Дедлайны

Ставьте четкие сроки сдачи работы — дедлайны. Понятные сроки стимулируют работать быстрее и помогают справиться с прокрастинацией. Исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что даже самостоятельно установленные дедлайны помогают сдвинуть дела с мертвой точки [3]. При этом такие сроки работают хуже внешних дедлайнов, которые ставит руководитель или конкурсная комиссия. В личных делах внешним куратором может быть друг, коллега или родственник.

4. Поедание «лягушки»

Бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает съедать «лягушку» каждое утро [4]— делать самую сложную и неприятную задачу самой первой. С утра мозг меньше нагружен информацией, поэтому вам будет проще справиться с трудным делом. После такой задачи все остальные покажутся пустяковыми и на них по-прежнему останутся силы.

5. Мелкие задачи

Это полная противоположность предыдущему методу. Делайте мелкие задачи — на 1–2 минуты — первыми, по возможности в тот же момент. Например, проверьте почту и оборудование, отправьте запросы или раздайте задачи. Это правило взято из метода Getting Things Done (GTD) бизнес-тренера Дэвида Аллена [5].

6. Автофокус

Метод «автофокуса» подойдет людям, которые часто работают с задачами без дедлайна. Два предыдущих принципа обязывают выбирать дело, и это чувство обязанности вызывает отторжение. Автор метода Марк Форстер считает [6], что сначала следует выписать все дела в единый список, а потом медленно его прочитать, пока не захочется остановиться на одной задаче. Объем задачи не имеет значения, важнее желание сделать ее прямо сейчас. Если получилось завершить дело сегодня — вычеркните его. Не получилось — перенесите в конец списка, и прочитайте его заново.

7. Сделайте это завтра

Автор книги «Сделай это завтра» [7] Марк Форстер рекомендует не браться за срочные задачи сразу, а откладывать их на завтра. Для этого нужно вести закрытые списки дел. В закрытый список невозможно добавить новую задачу, но можно занести в список на следующий день. Такой подход помогает сохранять фокус на текущих делах и делать только свою работу.

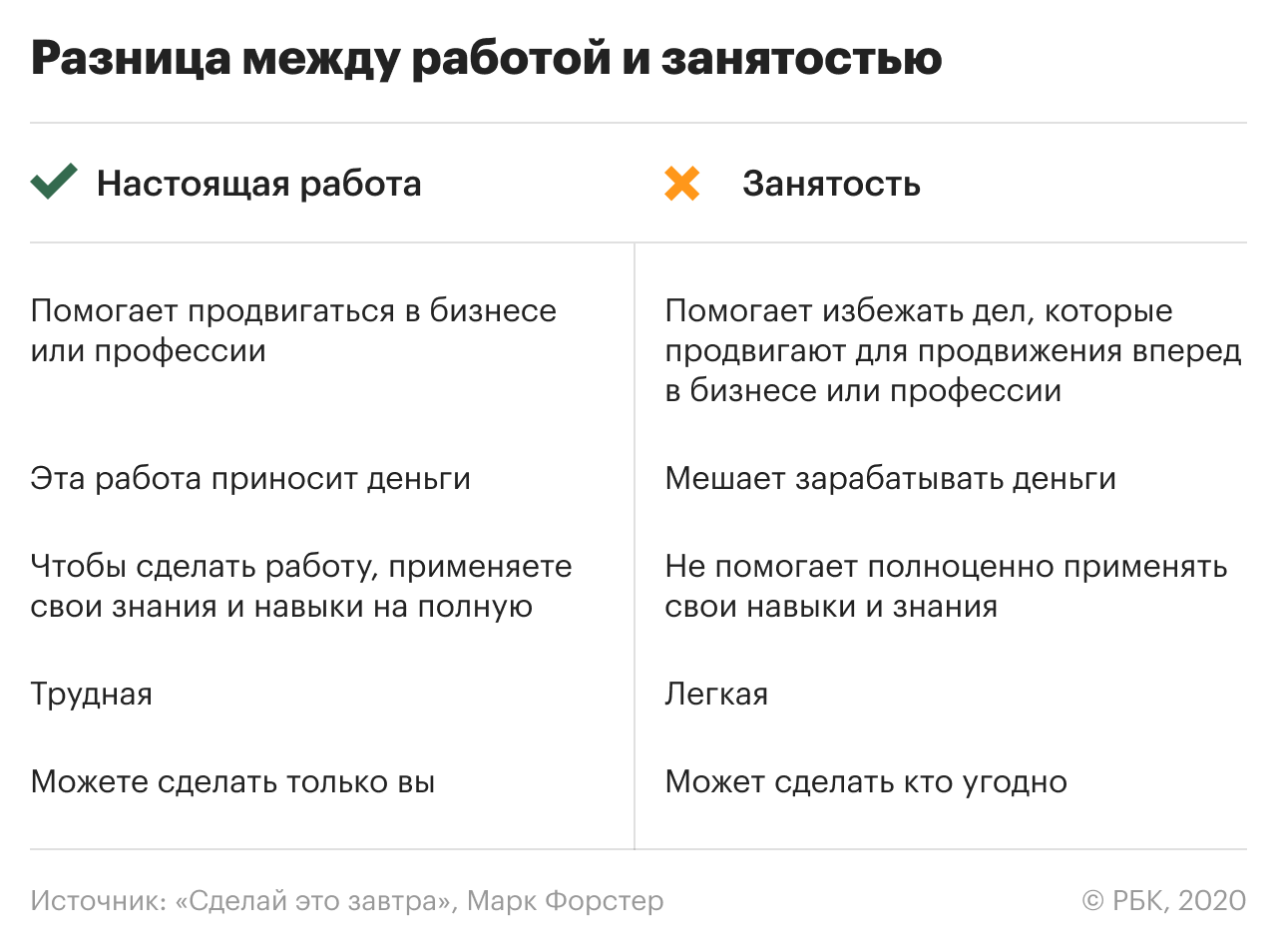

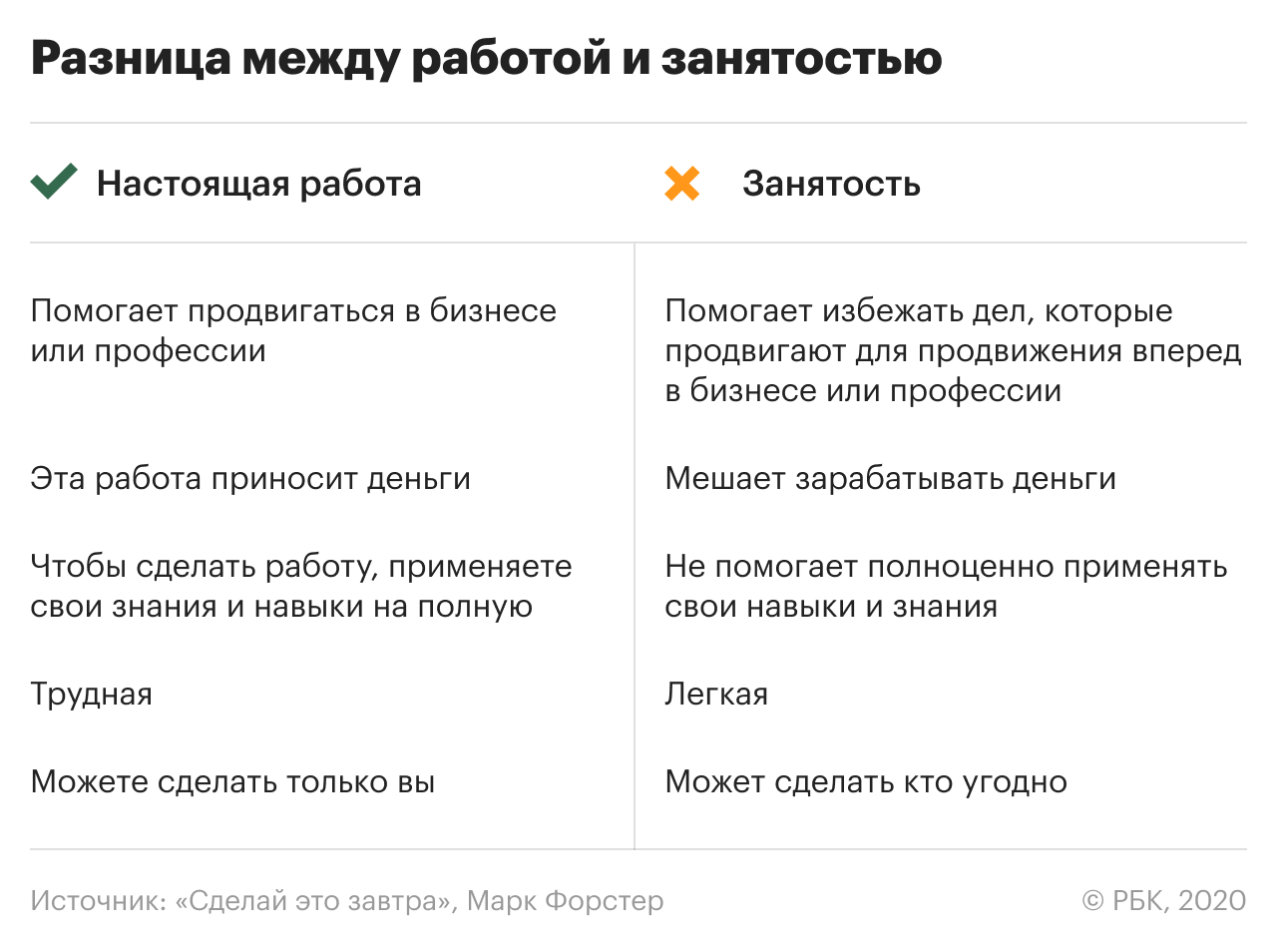

Форстер разделяет «свою настоящую работу» и «занятость». Настоящая работа помогает продвигаться в бизнесе или профессии. Здесь вы полноценно применяете свои навыки и знания. Часто выходите из зоны комфорта — делаете то, чего не делали раньше. Работать по-настоящему сложно, такая работа может вызывать небольшое сопротивление.

Занятость появляется, когда вы откладываете настоящую работу ради мелких задач. Деятельность — не то же самое, что действие. Если работа вызывает ощущение перегруженности, но не кажется сложной, — скорее всего, это занятость. Настоящая работа бывает сложной, но не заставляет чувствовать себя «белкой в колесе».

8. Деление большой задачи

Эту технику также называют поеданием салями или слона по кусочкам. Глобальная задача может испугать объемом. Чтобы к ней приступить, следует разложить большую задачу на небольшие этапы, декомпозировать. Например, «запуск нового проекта» звучит громко и давит ответственностью. Но когда в нем появляются конкретные шаги, становится проще: «начать исследование аудитории» → «поговорить с Сашей по пунктам анализа» → «изучить результаты» → «подготовить макет по результатам исследования». Задача «обрастает» конкретикой и уже не кажется невыполнимой миссией.

9. Одна задача в один промежуток времени

Многозадачность в интеллектуальном труде не работает. В 2009 году исследователи из Университета Стенфорда провели эксперимент [8]. Они выяснили, что когда человек делает несколько интеллектуальных дел одновременно, например, читает и разговаривает по телефону, то хуже запоминает и содержание разговора, и прочитанное. При этом не может определить, какая информация была важной, а какую можно было опустить. Если человек работает только над одним делом в один промежуток времени, он лучше справляется с задачей и хорошо запоминает информацию.

10. Методы фиксированного времени

Сюда относят методы работы по таймеру. Если завести привычку работать по таймеру, вы будете знать цену своему времени, работать продуктивнее, научитесь управлять ожиданиями, натренируете силу воли и предотвратите выгорание.

Техника Pomodoro. Метод помидора — это «система 25 минут» Франческо Чирилло. «Помидором» называют отрезок времени в 30 минут — 25 минут на работу и пять минут на отдых. Вы работаете 25 минут, делаете пятиминутный перерыв, затем снова уходите в работу. Через каждые четыре повтора — перерыв 30 минут.

Кстати, таймер называется «помидорным» потому, что Франческо Чирилло вначале использовал небольшой кухонный таймер в виде помидора.

Метод «90 на 30» Тони Шварца [9] и метод «52 на 17», который появился в результате исследования сервиса The Muse [10], строятся по похожему принципу. Первое значение — время в минутах, которое нужно отводить для работы, второе — время для перерыва.

Можно сказать, что это модификация дедлайнов, но в них жестко ограничивается само время на работу. Обилие коротких перерывов помогает «разгружать мозг», сменить деятельность и отвлечься.

Если хотите попробовать методы на практике, помните, что в них одинаково важны не только промежутки работы, но и промежутки отдыха. Чтобы методы работали, важно отдыхать и возвращаться к задаче в установленное время.

11. Принцип девяти дел

Этот метод основан на иерархии задач. Согласно принципу, в течение дня нужно «закрыть» одну крупную задачу, три задачи поменьше и пять мелких. Подходят дела вроде подготовки к встрече с будущими клиентами, и задачи попроще, например покупка корма питомцу. Так домашние дела не пропадают из вида и входят в расчет собственной нагрузки.

Вариация этого метода — «принцип трех дел» Криса Бейли [11]. Этот метод поможет тем, кто легко погружается в рутину и не уделяет должного внимания своим долгосрочным целям. По мнению Бейли, нужно завершать три дела в день, которые приближают вас к достижению глобальной цели. Например, час в день делать грамматические упражнения на английском или сформировать заявку на стипендию, если ваша глобальная цель — учеба за рубежом.

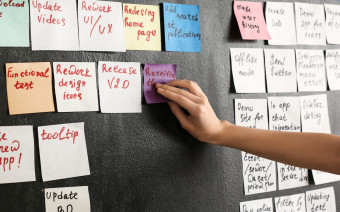

12. Канбан

Канбан — это метод организации работы, чтобы распределять нагрузку между людьми и делать работу точно в срок. Метод помогает видеть нарастающий темп работы и ничего не забывать.

Классический канбан — это таблица с тремя столбцами «Нужно сделать», «В работе» и «Сделано». Но столбцов может быть и больше, например, по количеству этапов в вашем проекте или на производстве, а их названия также могут меняться по усмотрению компании.

Все дела по умолчанию заносятся в первый столбец отдельной строкой или на отдельном стикере, карточке. Потом они перетаскиваются из одного в другой, пока, не попадут в последний столбец. Благодаря такому «перетаскиванию» можно легко отследить прогресс отдельного человека и всей команды.

13. Хронометраж

Экономист и автор книг по тайм-менеджменту Глеб Архангельский считает, что в основе планирования — понимание, где время расходуется эффективно, а где не очень. Архангельский предлагает планировать в три этапа.

- Зафиксировать. В течение нескольких недель раз в один-два часа фиксируйте выполненные задачи и время, которое понадобилось на их выполнение. Дела на две-три минуты можно опустить. Цель этапа — фиксация, стороннее наблюдение за собой.

- Найти важное. По прошествии этих недель отметьте в той же тетради, когда время было потрачено с пользой, когда можно было сделать задачу быстрее, а когда время пропало впустую.

- Планировать. Скорректируйте расписание и процесс работы на основе своей статистики.

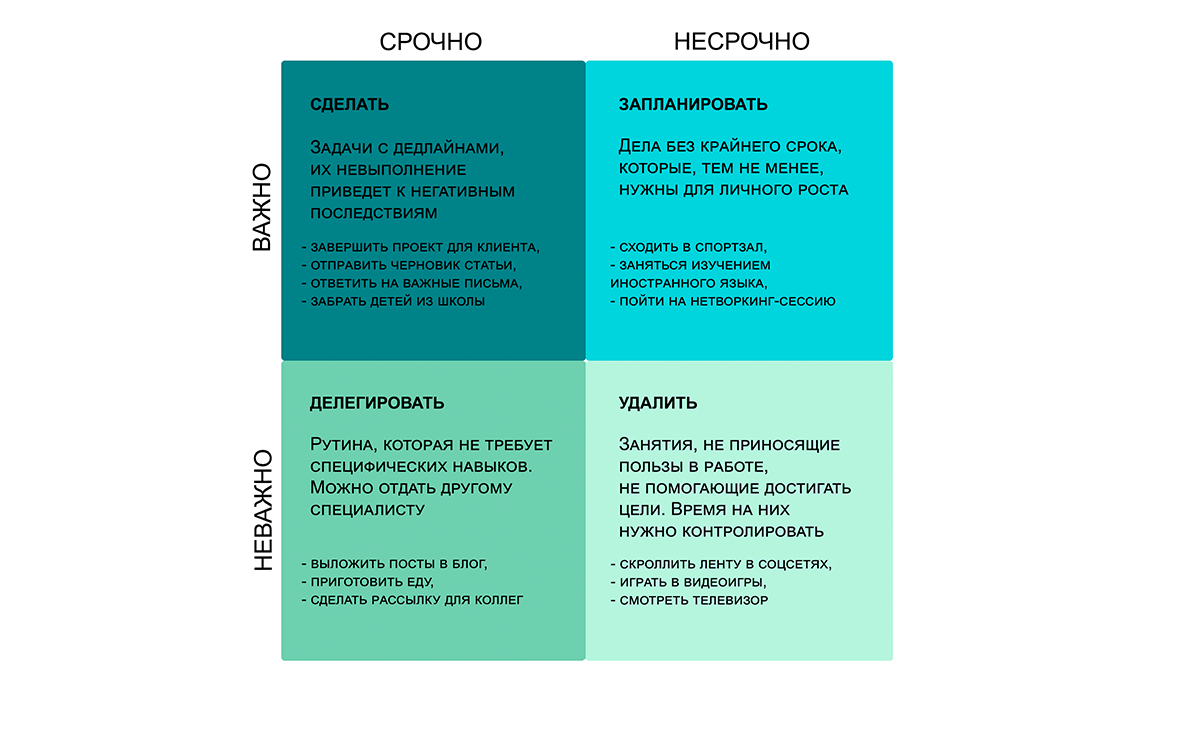

14. Матрица Эйзенхауэра

Система ведения дел и приоритизации, которую придумал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр в середине XX века. Все текущие и будущие дела распределяют по четырем категориям матрицы в зависимости от их срочности и важности. Матрицей сложно пользоваться постоянно, но можно периодически к ней возвращаться, если завалило работой и домашними делами. Вот как ей пользоваться.

- Важно и срочно — сделать. Это задачи с дедлайнами. Например, завершить проект для клиента, отправить черновик статьи, ответить на важные письма, забрать детей из школы. Если их не сделать, это чревато неприятными последствиями.

- Важные и несрочные — запланировать. Это дела без крайнего срока, которые, нужны для вашего роста. Например, сходить в спортзал, заняться изучением иностранного языка, пойти на нетворкинг-сессию. Такие дела нужно планировать заранее, чтобы не потерять.

- Неважные и срочные — делегировать. Рутина, которая не требует специфических навыков. Например, выложить посты в блог, приготовить еду, сделать рассылку для коллег, поставить одежду в стирку. Эти задачи стоит делегировать, чтобы освободить время для важных и срочных.

- Неважные и несрочные — удалить. Это занятия, которые не приносят пользы в работе и не помогают достигать цели. Например, листать ленту в соцсетях, играть в видеоигры, смотреть телевизор. Такие дела забирают много времени, поэтому их нужно контролировать или отказаться вовсе.

15. Тайм-менеджмент по хронотипу

Метод подойдет тем, кто хочет составить для себя идеальный распорядок дня. Кандидат медицинских наук и клинический психолог Майкл Бреус считает [12], что существует четыре хронотипа. У каждого из них свое идеальное время для пробуждения, пик продуктивности и режим сна:

- «Медведи». Им комфортно просыпаться с 7 до 11 утра, пик продуктивности приходится на период с 11 до 18 часов, а отход ко сну должен быть не позднее 23 часов.

- «Львы». Могут просыпаться без будильника с 5:30 до 10 утра, наиболее продуктивны с 10 до 17, уйти на боковую им лучше до 22:30.

- «Волки». Очень тяжело встают по утрам, их время с 7:30 до 12 часов, эффективно работают до 20 часов и легко уходят спать в 00:00.

- «Дельфины». Люди с беспокойным режимом сна, поэтому даже если они встают с 6 до 10, могут легко заснуть обратно. Чтобы уснуть к полуночи, им нужно убрать любые экраны за два часа до сна. Пик их активности — с 10 до 18 часов.

Бреус считает: если подстроить личное и рабочее расписание под собственные биоритмы, качество жизни станет намного лучше.

Приложения для управления временем

Эти приложения пригодятся, чтобы управлять задачами. Они подходят для большинства методов тайм-менеджмента из нашего списка.

- Focus To-Do — таймер Pomodoro и таск-менеджер одновременно.

- Trello — канбан-доска для личных нужд и работы в команде.

- Forest — таймер для телефона: пока вы не трогаете свой смартфон, на его экране растет дерево. Стоит вам разблокировать его в неположенное время, дерево погибает.

- Notion — база данных для хранения и систематизации практически любой входящей информации.

- Todoist — планировщик, который можно настроить под разные методы планирования, в том числе матрицу Эйзенхауэра.

- SingularityApp — таск-менеджер, который умеет переделывать письма из электронной почты в задачи.

Книги по тайм-менеджменту

Эти книги дополняют статью и раскроют техники подробнее.

- Тео Компернолле, «Освободи мозг: Что делать, когда слишком много дел».

- Дэвид Андерсон, «Канбан. Альтернативный путь в Agile».

- Максим Дорофеев, «Джедайские техники».

- Марк Форстер, «Сделай это завтра».

- Майкл Бреус, «Всегда вовремя».

Читайте также на РБК Трендах:

Источник