Способы доения коров

Способы доения коров могут быть разными: естественный — сосание вымени теленком; ручной — выжимание молока из вымени руками дояра; машинный — отсасывание или выжимание молока из сосков доильным аппаратом.

При естественном способе для того, чтобы извлечь молоко, теленок вбирает сосок в рот, прижимает его к небу и создает вакуум в ротовой полости, размыкая челюсти и оттягивая язык. Этот акт может быть разделен на две фазы: активную и пассивную. В активной фазе одновременно происходят два процесса: а) создание вакуума на конце соска (в ротовой полости) и б) создание отрицательного давления внутри соска. В фазе отдыха вакуум в конце соска ослабляется по мере расслабления рта теленка. К концу каждого цикла в сосковой цистерне остается вакуум около 20 мм ртутного столба. Далее давление на основание соска ослабляется, и сосковая цистерна заполняется молоком. Затем цикл повторяется. За одну минуту можно наблюдать 100 — 120 циклов. Сосание теленком — наиболее быстрый способ эвакуации молока из молочной железы.

При ручном доении вокруг соска вакуума не создается. Молоко выводится через сосковый канал под действием высокого давления внутри сосковой цистерны, создаваемого при сжатии соска рукой (рис. 1.3).

Для этого большим и указательным пальцами выжимают молоко. Далее под давлением пальцев (среднего, безымянного и мизинца) молоко удаляется через сосковый канал, при этом сосок массажируется.

Недостатки ручного доения: 1) одновременно можно выдаивать молоко только из двух сосков, в то время как рефлекс молокоотдачи распространяется сразу на все вымя коровы; 2) поступающее в открытое ведро молоко загрязняется; 3) доение сопряжено с большими затратами труда; 4) за смену одна доярка выдаивает обычно лишь 10 — 12 коров.

Рис. 1.3 Схема доения коровы вручную

Все недостатки ручного доения устраняются при машинном доении коров. Распространено оно в большинстве крупных хозяйств. Машинное доение значительно облегчает труд доярок, повышает его производительность в несколько раз, что ведет к снижению себестоимости молока. При машинном доении получают доброкачественное молоко: оно поступает из вымени в закрытую систему и не соприкасается с внешней средой. Работа доярок при машинном доении заключается в подготовке коров к доению (обмывание, массаж вымени, сдаивание первых струек молока), надевании доильных стаканов на соски вымени, наблюдении за работой доильной машины и в своевременном ее отключении. После снятия стаканов проверяют полноту выдаивания коровы при легком массаже вымени. Иногда корову додаивают машиной после механического массажа вымени. Машинное доение коровы длится обычно 4. 7 мин, причем за 1 мин выдаивается около 2. 3 кг молока.

Машинное доение должно отвечать зоогигиеническим и зоотехническим требованиям, которые сводятся к: 1) быстроте выдаивания; 2) полноте извлечения молока; 3) равномерному выдаиванию всех сосков; 4) чистоте доения; 5) отсутствию болевых раздражений вымени; 6) недопустимости вакуума в сосках, что может привести к заболеванию вымени коровы маститом или появлению крови в молоке; 7) недопустимости наползания стаканов на соски. Работа доильного аппарата должна соответствовать физиологической норме организма коровы.

Исполнительным органом доильного аппарата служит доильный стакан, который одевается на сосок вымени. Он может быть одно- или двухкамерным. В камерах поддерживается необходимое вакууметрическое давление. Для идеальной работы доильного аппарата необходимо строгое соответствие физиологических возможностей животного параметрам машины.

Нужно, чтобы коровы были максимально стандартизированы по удою, форме и размерам вымени и сосков, скорости и равномерности молокоотдачи и устойчивости к заболеваниям, в особенности к маститам. В настоящее время дойное стадо подбирают по признаку их пригодности к машинному доению, т.е. соответствию их тому или иному типу доильного аппарата и установки.

Период времени, в течение которого осуществляется физиологически однородное воздействие машины на животное, называется тактом, а период времени, в течение которого реализуется совокупность различных тактов, называется циклом или пульсом рабочего процесса доения.

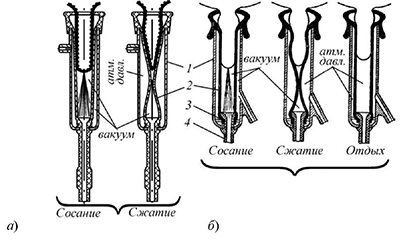

В современных конструкциях доильных аппаратов применяются двухкамерные стаканы. Двухкамерный доильный стакан состоит из двух цилиндров — наружной гильзы и сосковой резины. Они образуют две камеры — межстенную и подсосковую. Когда в обеих наступает разрежение (рис. 1.4, а), сосковая резина не испытывает деформаций, поэтому молоко под действием разности давлений внутри вымени и под соском струей вытекает в подсосковую камеру, а из нее по молочному шлангу отводится в молокоприемник. Происходит такт сосания. Через некоторое время в межстенной камере действие разрежения прекращается, и давление в ней повышается до атмосферного. Вследствие разности давлений в камерах стакана сосковая резина сжимается, сфинктер соска закрывается, истечение молока прекращается. Происходит такт сжатия. На этом рабочий цикл заканчивается; за тактом сжатия снова следует такт сосания. Чередование тактов сосания и сжатия автоматически обеспечивается работой пульсатора. Работающие по такому принципу доильные машины называются двухтактными.

Рис. 1.4 Схема работы и устройство двухкамерных доильных стаканов:

а — двухтактное доение; б — трехтактное доение; 1 — стакан; 2 — резина сосковая; 3 — кольцо; 4 — патрубок молочный

В трехтактной машине (рис. 1.4, б) в конце такта сжатия в подсосковую камеру также подается воздух, в ней создается атмосферное давление, в результате чего сосковая резина расправляется, сосок при этом не испытывает раздражения. Истечения молока в это время не происходит, сосок отдыхает, и в нем восстанавливается нормальное кровообращение. Происходит такт отдыха.

Преимущество двухтактных аппаратов — более высокая скорость доения; доильные стаканы лучше держатся на сосках вымени. Однако здесь может возникнуть опасность быстрого опорожнения молочной цистерны и распространения вакуума на внутреннюю область соска и в полость вымени, что может послужить причиной воспалительных явлений (мастита). В конце доения стаканы нередко наползают на вымя, в результате чего соски втягиваются глубоко внутрь, и тем самым ухудшаются условия как извлечения последних порций молока, так и восстановления нормального кровообращения в сосках. Такие аппараты требуют более высокой классификации дояров и строгого соблюдения правил машинного доения.

Трехтактный режим работы в большей степени отвечает физиологическим особенностям животного, нежели двухтактные: наличие такта отдыха способствует нормальному кровообращению в сосках и вымени коровы и притоку молока из вышерасположенных частей емкостной системы вымени; доильные стаканы к концу доения почти не наползают на основания сосков; незначительная передержка доильных стаканов на сосках вымени коровы не причиняет заметного вреда животному. К недостатку этих аппаратов относится несколько меньшая скорость выдаивания (по сравнению с двухтактными аппаратами).

| ||

| ||

Наш сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ., а носит исключительно информационный характер. Для получения точной информации о наличии и стоимости товара, пожалуйста, обращайтесь по нашим телефонам. В случае копирования, использования любого материала находящегося на сайте doilnye-apparaty.ru, активная ссылка обязательна, в случае печати – печатная ссылка. Копирование структуры сайта, идей или элементов дизайна сайта строго запрещено.

Права на все торговые марки, изображения и материалы, представленные на сайте, принадлежат их владельцам.,

Источник

Техника доения коров

Доение коров осуществляют ручным или машинным способом. Доить коров следует каким-либо одним из этих способов, так как частые переходы с одного способа доения на другой отрицательно сказываются на молокоотдаче и продуктивности коров.

Ручное доение. Это трудоемкий и менее производительный способ доения. Однако необходимо знать технику ручного доения и уметь доить новотельных коров, коров с больным выменем и т. п.

Основной метод ручного доения — кулаком. Он более производителен, доярка меньше устает, коровы выдаиваются быстрее и они меньше испытывают болезненных ощущений, чем при других способах ручного доения. Техника этого способа доения состоит в следующем. Доярка всеми пальцами одной руки захватывает сосок как можно ближе к его основанию, не сжимая его. Затем она сжимает основание соска большим и указательным пальцами, под влиянием чего молоко переходит из молочной цистерны в канал соска.

После этого доярка начинает сжимать сосок сверху вниз поочередно остальными пальцами, плотно прижимая сосок к ладони. Под напором молока открывается сфинктер соска и молоко вытекает наружу. После сжатия соска пальцами одной руки и вытекания молока пальцы этой руки на мгновение расслабляются, не выпуская сосок, и молоко из молочной цистерны проходит в полость соска.

В это время пальцами второй руки доярка такими же приемами выдаивает молоко из другого соска. Процессы сжатия в такой же очередности повторяются. Лучшая частота доения 60—80 сжатий в 1 мин. Слишком частое сжатие недопустимо, так как молоко не успевает поступать из верхних частей вымени в сосок, что приводит к замедлению доения и неполному выдаиванию коровы.

В зависимости от очередности выдаивания отдельных четвертей вымени различают следующие способы:

односторонний — одновременно выдаиваются обе четверти правой (или левой) стороны вымени;

прямой — вначале выдаивают задние, а затем — передние доли вымени;

переменно-прямой — доение начинают с задних долей, но их не выдаивают до конца, а переходят к доению передних долей, затем снова выдаивают задние и возвращаются к передним долям вымени;

крест-накрест — одновременно доят разносторонние четверти передней и задней долей вымени;

пососковый — каждую четверть вымени доят отдельно. Наиболее эффективны прямой и переменно-прямой способы ручного доения.

Коров с укороченными сосками, которых трудно или невозможно доить кулаком, доят щипком. Сосок сжимают большим, указательным и средним пальцами. Этот способ более трудоемкий, доярка быстрее устает и возможны травмы сосков.

Перед доением доярка должна вымыть и продезинфицировать руки и коротко подстричь ногти. В чистом белом халате и косынке она садится на скамеечку с правой стороны, коровы, между колен ставит ведро для молока. Хвост коровы следует предварительно подвязать к ее ноге. Соски коровы и руки доярки до и во время доения должны быть сухие; если сухие соски трудно доить, их смазывают вазелином.

Машинное доение — наиболее распространенный способ, позволяющий с меньшими физическими усилиями в более гигиенических условиях получать высокие удои молока. Успех машинного доения зависит от строгого соблюдения правил доения, обращения с животными и исправного состояния машин и оборудования для доения коров.

Принцип работы доильных аппаратов состоит в следующем: по специальному шлангу разреженный воздух из вакуумпровода поступает в пульсатор, из него по шлангу переменного вакуума — в межстенное пространство; происходит такт сосания, в подсосковой камере доильного стакана вакуум действует постоянно.

Для доения коров используют двухтактные и трехтактные аппараты.

В двухтактных машинах два такта: сжатие и сосание, в трехтактных введен такт отдыха.

Во время сжатия атмосферный воздух проникает в межстенные камеры доильных стаканов и соски сжимаются. Во время такта сосания давление в подсосковой и межстенной камерах доильного стакана выравнивается и молоко извлекается из соска.

Под действием высокого вакуума к соску притягивается кровь, лимфа и газы, которые увеличивают его объем. Этот процесс вызывает болевые ощущения; чтобы снять их, привести объем соска к норме, исключить возможность патологических нарушений соска введен третий такт — такт отдыха.

Поэтому прежде чем переводить коров на машинное доение, следует тщательно осмотреть и оценить вымя. Требования, предъявляемые к вымени коровы, переводимой на машинное доение, и система оценки рассматривались выше.

При осмотре вымени проверяют, нет ли мастита и повреждений на вымени и сосках. Коров, вымя которых поражено маститом, доят руками. И лишь после полного вылечивания их переводят на машинное доение. Так как машинное доение должно проводиться без ручного додаивания, то для машинного доения подбирают коров с хорошей выдаиваем остью. Успех машинного доения, сохранение здоровья коров и получение от них высоких удоев во многом зависят от того, как проведен отбор животных.

Коров, в вымени которых после машинного доения остается более 500 г молока, оставляют в группах ручного доения. Такое решение может быть принято только после тщательной и длительной проверки полноты выдаивания при строгом соблюдении техники доения.

В следующие лактации таких коров проверяют еще раз, так как возможно, что у них сформировалась положительная реакция на машинное доение. Если после перевода на машинное доение корова постоянно снижает удой, ее снова следует перевести на ручное доение. Окончательное решение о переводе ее в группу ручного доения принимается после выяснения причин снижения удоя.

Здоровых новотельных коров, нормально отелившихся и не имеющих патологических нарушений в вымени (отечности и т. п.), с разрешения ветеринарного врача спустя 3—5 дней после отела можно доить машиной. Первотелок, которых приучали к машинному доению и которые отвечают его требованиям, можно доить машиной сразу.

Основная цель приучения коров к машинному доению — выработка у них положительного рефлекса. Это сложный процесс, который требует терпения, ласкового и спокойного обращения с коровами. Спешка в этой работе недопустима. При этом следует иметь в виду и индивидуальные особенности животного. Коровы более нервного типа медленнее приспосабливаются к каждому новому для них фактору, в данном случае к доению машиной.

Нетелей начинают приучать к машинному доению за 2—3 месяца до отела. Все мероприятия по приучению коров проводят в те же часы, в которые они будут проводиться после отела в период лактации. Сначала вымя слегка поглаживают, через 2—3 дня переходят к массажу, за 3 недели до отела вымя обмывают теплой водой и вытирают его чистым полотенцем (салфеткой).

Как нетелей, так и коров, подготавливаемых к переводу на машинное доение, приучают к виду доильных аппаратов, шуму работающей доильной установки: около животных оставляют доильный аппарат, затем включают вакуум-насос и подключают доильный аппарат к вакуумной системе. Через несколько дней надевают доильные стаканы на соски вымени коров. Коров, которые ведут себя беспокойно, успокаивают ласковым обращением, легким поглаживанием или массажем вымени.

Если доение осуществляется в доильных залах (площадках), то животных сначала приучают к тому, чтобы они спокойно сами заходили в зал, а потом в станки, скармливая им концентраты. Затем в течение 2—3 дней их приучают к виду и шуму работающей доильной установки и другого оборудования. После этого приступают к доению коров. Во время подготовительной работы наблюдают за поведением коров, наиболее агрессивных приучают отдельно или убирают из стада.

Точно так же приучают к доению в залах коров-первотелок. Нетелей за 30—40 дней до перевода в родильное помещение вводят в группу сухостойных коров и скармливают им концентраты в доильном помещении. Одновременно проводят массаж вымени нетелей и приучают их к доильной аппаратуре.

Приучают коров и нетелей к машинному доению наиболее опытные и выдержанные доярки. Коров, приученных к машинному доению, не рекомендуется доить руками.

Процесс машинного доения условно можно разделить на несколько операций: подготовка аппаратов к доению, подготовка к доению коров, надевание доильных стаканов, контроль за процессом доения, додой, снятие доильных стаканов, обработка выдоенного вымени.

Подготовка аппарата к доению. От работы доильной аппаратуры зависят быстрота и полнота выдаивания коров. Поэтому перед началом работы проверяют исправность доильных аппаратов и всей доильной установки. Обращают внимание на работу пульсатора и коллектора.

Количество пульсаций должно быть 50—60 в 1 мин при работе 3-тактными аппаратами и 80—100 — при работе 2-тактными аппаратами. По показаниям вакуумметра определяют, правильно ли работает вакуумная установка и поддерживается ли постоянный вакуум (380—400 мм рт. ст. для 3-тактных и 350—360 мм рт. ст. для 2-тактных аппаратов).

Определяют, нет ли прососов в крышке ведра, в доильных стаканах. При нормальной работе аппарата слышен ритмичный равномерный шум и стук. Затем аппараты промывают горячей чистой водой или дезинфицирующим раствором, чтобы обеспечить чистоту доильных аппаратов и их подогрев. Нагревание внутренних стенок доильных стаканов до температуры, близкой к температуре тела, способствует более высокой интенсивности молокоотдачи.

Во время промывки доильного аппарата проверяют, нет ли прососов воздуха из-за повреждения сосковой резины и неплотного прилегания резиновых и металлических частей доильного стакана, плотность соединения всех шлангов и трубок доильного аппарата. В работе доильного аппарата встречаются следующие неисправности.

Если пульсатор не работает или работает с перебоями, значит, крышка надета на ведро без резиновой прокладки, поврежден край доильного ведра; повреждена или слабо прижата мембрана (мембрану заменяют, разбирают и правильно собирают пульсатор); слабо завернут или завернут до отказа регулировочный винт; засорены отверстия в корпусе пульсатора или регулировочного винта, в камеры пульсатора попала вода (пульсатор разбирают, вытирают насухо, прочищают отверстия, из межстенных камер удаляют воду); большой подсос воздуха в камеры пульсатора (для проверки устанавливают частоту пульсации 1—2 пульса в мин; если пульсатор не поддерживает такую частоту пульсаций, проверяют резиновые соединения, правильность сборки, подтягивают прижимной болт).

Другими наиболее часто встречающимися неисправностями являются разрывы сосковой резины доильных стаканов, молочной трубки или трубки переменного вакуума, неправильное или неплотное соединение отдельных частей доильного аппарата.

Подготовка коров к доению. При доении в стойлах коров поднимают за 0,5—1 ч до доения, очищают стойла, обмывают вымя чистой теплой (40—50°С) водой или дезинфицирующим раствором. Использовать холодную или слишком горячую воду нельзя, так как замедлится молокоотдача.

Если коров доят в стойлах, то их подмывают из ведра; не рекомендуется подмывать из одного ведра несколько коров, особенно, если для этого используют воду, а не дезинфицирующий раствор. Коров, выдаиваемых на специальных площадках, подмывают из разбрызгивателя теплой водой и вытирают чистым полотенцем (салфеткой). Вымя, подготовленное к доению, набухает, соски становятся упругими.

В это время быстро проводят подготовительный массаж вымени, обхватывая его пальцами и медленными плавными круговыми движениями поглаживая всю поверхность вымени. Время от времени отдельные доли вымени слегка подталкивают вверх, как это делает теленок при сосании. В конце подготовительного массажа несколько раз слегка поглаживают и сдавливают соски, не допуская выдаивания молока.

После этого из каждого соска руками сдаивают первые струйки молока в отдельную посуду, чтобы определить состояние вымени и сцедить бактериально загрязненное молоко. По этим причинам нельзя сдаивать первые порции молока на пол. В выдоенном молоке не должно быть хлопьев, примесей крови, слизи и других изменений.

Животных, в молоке которых обнаружены изменения, доят вручную в отдельную посуду или отдельными аппаратами. Руки и аппараты после доения таких коров тщательно моют и дезинфицируют. Дальнейший способ доения животных устанавливают в соответствии с заключением ветеринарных специалистов.

Все операции по подготовке коров к доению необходимо выполнять тщательно и быстро (за 1 мин). В этот интервал времени наступает рефлекс молокоотдачи и следует приступать к выдаиванию молока из вымени.

Доильные стаканы надевают сразу после начала подготовки вымени к доению, предварительно открыв вакуумный кран доильного аппарата. Одной рукой доярка берет снизу коллектор, подводит его к вымени, а другой рукой поочередно, начиная с задних, надевает доильные стаканы на соски. При необходимости она направляет соски в доильные стаканы большим и указательным пальцами.

Если доильный стакан поднимают вверх, чтобы надеть его на сосок, следует временно перегнуть молочную трубку. Доильные стаканы должны плотно присасываться к соску, чтобы не было шипения воздуха при работе. У коров с маленькими сосками коллектор и доильные стаканы подвязывают тесьмой, перекинутой через зад коровы (при подвязывании канал соска вымени не должен перегибаться). После надевания доильных стаканов следует убедиться, что началось выдаивание молока, и только затем переходить к другой корове.

Контроль за процессом доения. Он осуществляется через прозрачные смотровые конусы доильных стаканов или через прозрачные молочные шланги. Если у коровы по каким-то причинам внезапно прекратилась или замедлилась молокоотдача, то, не снимая доильных стаканов, проводят легкий массаж вымени до возобновления поступления молока.

Иногда во время доения доильные стаканы спадают с сосков вымени. Аппарат отключают от вакуума, споласкивают упавшие стаканы чистой водой, проводят легкий массаж вымени и вновь надевают доильные стаканы на соски. Во избежание опрокидывания доильных аппаратов их следует ставить ближе к передним ногам коровы.

Додаивание коров. Отобранные и приученные к машинному доению коровы выдаиваются быстро и не нуждаются в ручном додое. Додой проводят после прекращения потока молока или по сигналу специальных устройств, которыми снабжены некоторые доильные установки.

Во время машинного додаивания коров доярка одной рукой берется за коллектор и оттягивает его вместе с доильными стаканами вниз и вперед. Другой рукой она проводит легкий заключительный массаж вымени. В зависимости от индивидуальных особенностей коров продолжительность и энергичность заключительного массажа различна. Особенно тщательный массаж нужен при ручном доении.

В целом техника заключительного массажа состоит в следующем. Сначала поочередно растирают левую и правую половины, каждую четверть вымени отдельно, одновременно подталкивая вымя вверх. Каждую половину вымени обхватывают возможно выше. При массаже правой половины вымени большие пальцы располагаются на наружной поверхности вымени, а остальные четыре пальца — как можно глубже между левой и правой половинами.

При массаже левой половины на ее наружной поверхности располагаются четыре пальца, а на границе двух половин вымени — большие пальцы. Каждую половину вымени массируют сверху вниз к соскам, затем массируют каждую четверть вымени.

Доильные стаканы снимают сразу же после машинного додаивания и прекращения потока молока. Как можно быстрее снимают доильные стаканы при доении коров 2-тактными аппаратами, так как к концу доения доильные стаканы сползают к основанию соска. Отсасывание молока замедляется или прекращается. Поэтому при использовании 2-тактных аппаратов необходим тщательный контроль за ходом доения. Наползающие доильные стаканы следует оттянуть за коллектор вниз.

Снимают доильные стаканы следующим образом. Одной рукой берут или молочные трубки и слегка сжимают их, или коллектор. Другой рукой сначала закрывают зажим на молочном шланге или кран (клапан) в коллекторе. Затем отжимают пальцем резиновый присосок одного из стаканов от соска, впуская в него воздух, и одновременно плавно снимают все доильные стаканы. После снятия стаканов коллектор соединяют с вакуумом и отсасывают оставшееся в стаканах молоко.

Соски и вымя коровы после выдаивания протирают чистым сухим полотенцем, а соски смазывают антисептической эмульсией или вазелином. Доильные аппараты после доения всех коров обмывают теплой водой: при помощи вакуума пропускают сначала теплую воду (30—37°С), а затем моющий или дезинфицирующий раствор. Промытые снаружи и изнутри доильные аппараты хранят в специальном помещении.

Организация доения коров. Существуют два основных способа доения коров: линейное, когда их доят в стойлах, и доение в специальных помещениях.

При доении коров в стойлах наиболее часто доярки работают с двумя доильными аппаратами, так как это позволяет своевременно и тщательно проводить все операции по доению коров. Доение всей группы коров организуется следующим образом.

Вначале доярка готовит к доению первую и третью по порядку коровы и ставит под них соответственно первый и второй аппараты. Наблюдая за ходом доения, она готовит к выдаиванию вторую и четвертую коровы. Закончив доение и проведя машинный додой первой коровы, она переставляет первый аппарат под вторую корову, а второй аппарат — под четвертую.

Затем готовит к доению пятую и седьмую коровы, под которые переставляет первый и второй аппараты после выдаивания второй и четвертой коров. В такой же очередности доят всех остальных коров. Нельзя готовить сразу к доению коров больше, чем указано выше, так как будет значительный разрыв во времени между началом молокоотдачи и подключением аппарата (т. е. началом доения), что отрицательно скажется на качестве выдаивания и величине удоя.

При доении коров в специальных помещениях (залах, площадках) все стадо делят на группы в зависимости от величины удоя, скорости молокоотдачи, периода лактации, периода стельности и других факторов.

Опубликовано 3 Октябрь 2012 в рубрике Основы скотоводства

Источник